実績・事例紹介

これまでに全国約50社を超える中堅中小企業に対してコンサルティングを行い、

さらに約300社を超える中堅中小企業の相談に対応してきました。

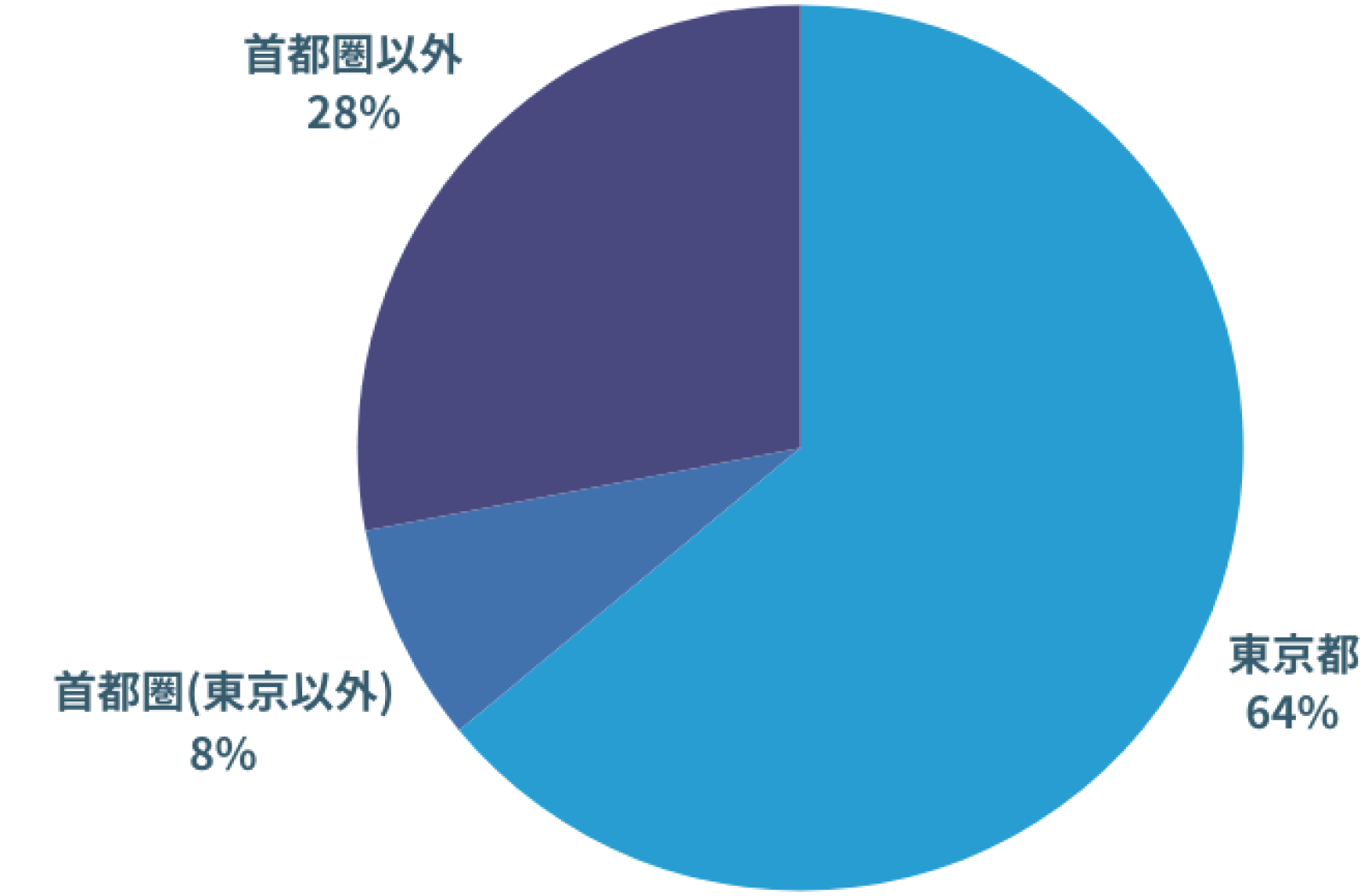

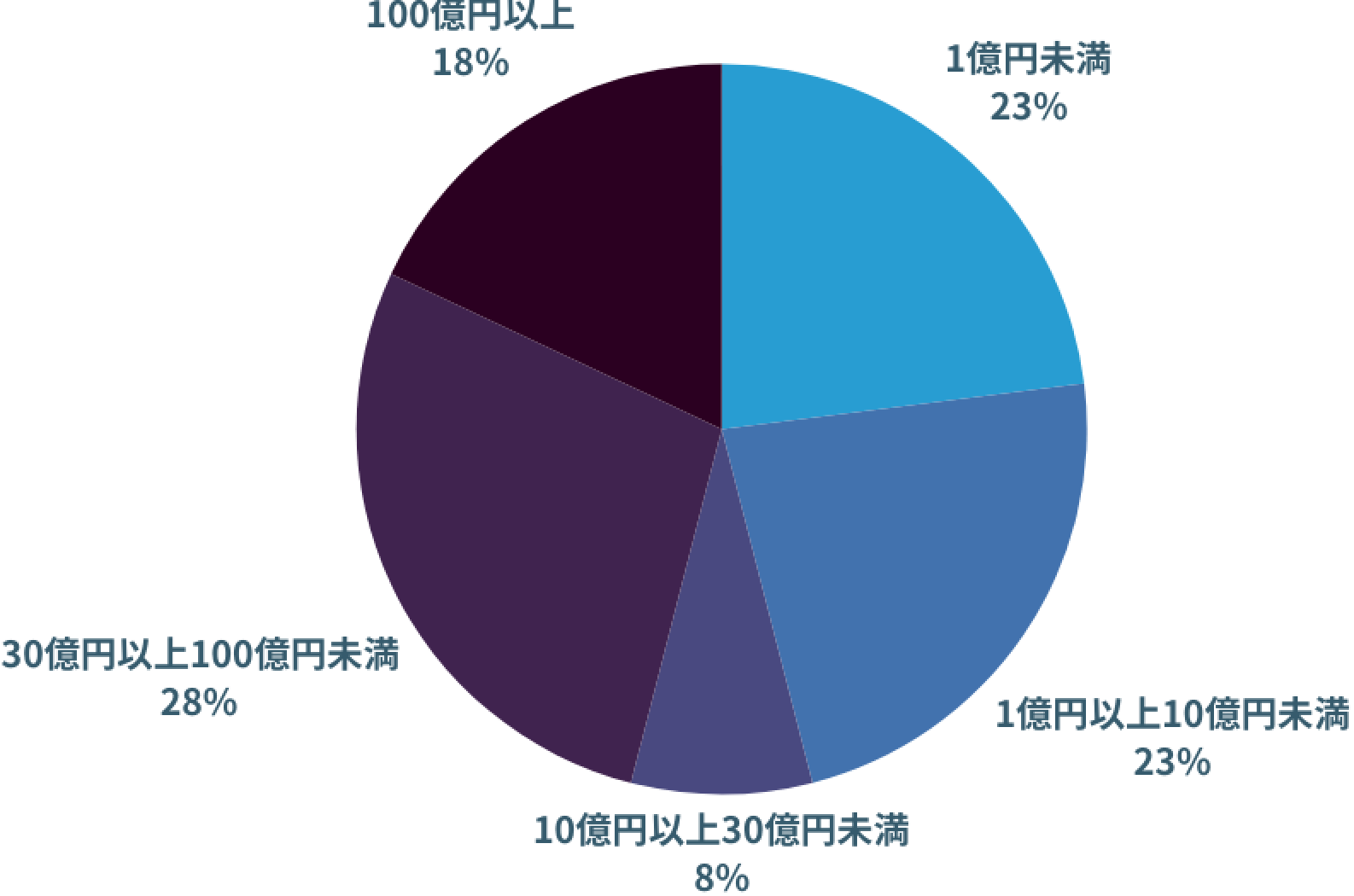

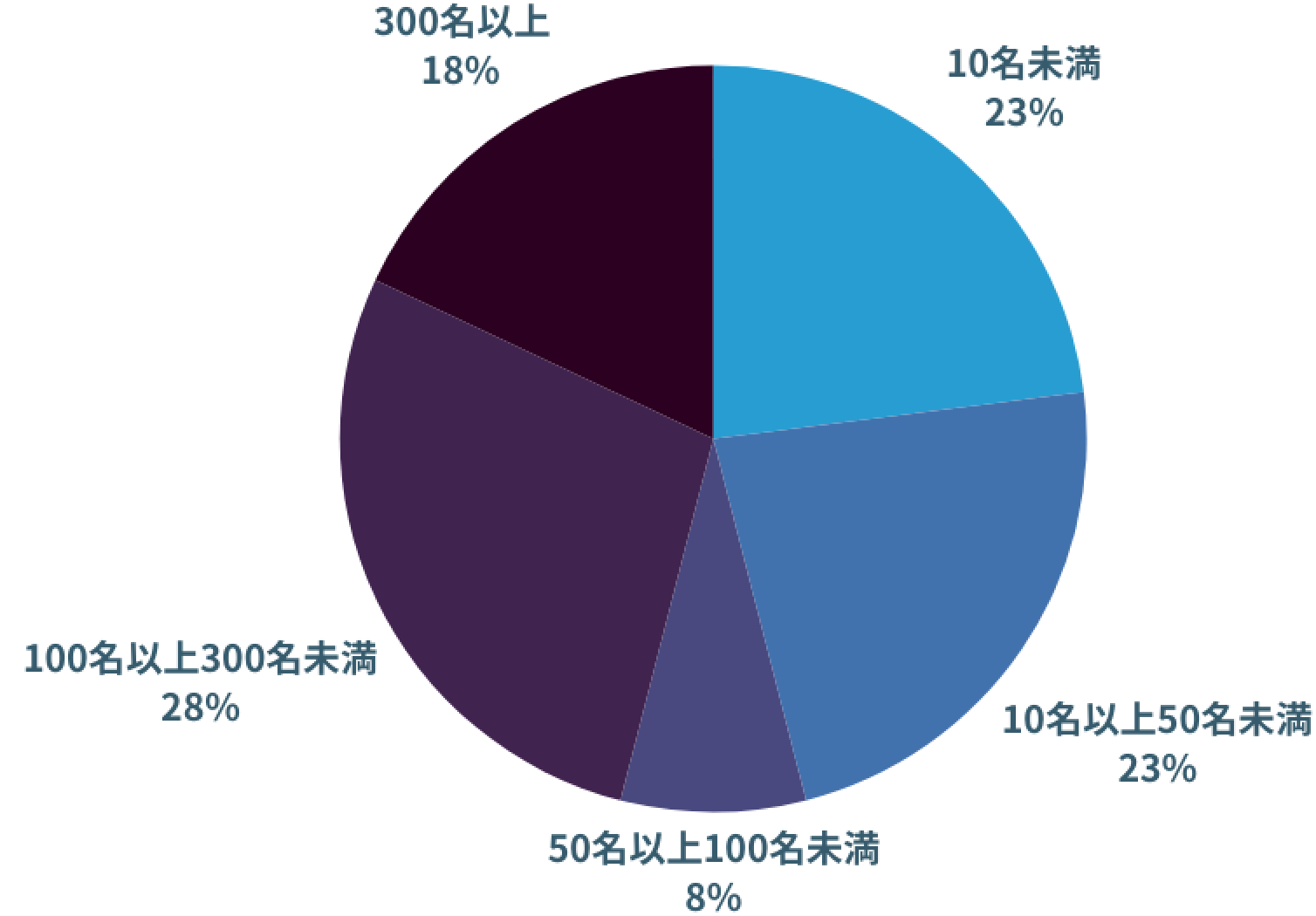

以下はこれまでに支援したクライアントの所在地、年商、従業員数となります。

クライアントの所在地

クライアントの年商

クライアントの従業員数

以下にこれまでのコンサルティング、研修・セミナー実績の一部をご紹介いたします。

守秘義務の関係上、詳細はお伝えできませんがご参考になれば幸いです。

経営コンサルティング実績一覧

※下記は中堅中小企業向けコンサルティングの実績の内、抜粋した一部 (10社)の記載となります

| 業種 | 従業員数 | 支援内容 |

|---|---|---|

| 製造小売業A社 | 約100名 | 中期経営計画策定・伴走支援 |

| 製造業B社 | 約40名 | 中期経営計画策定・伴走支援 |

| 印刷業C社 | 約40名 | 中期経営計画策定・伴走支援 |

| 製造小売業A社 | 約100名 | 人事評価・賃金制度策定支援 |

| 人材派遣業D社 | 約300名 | 人事評価・賃金制度策定支援 |

| 製造業E社 | 約100名 | 中期経営計画策定・伴走支援 |

| 製造業F社 | 約3名 | 事業計画策定支援 |

| 製造業G社 | 約4名 | 事業計画策定支援 |

| 製造業H社 | 約5名 | 経営計画策定支援・伴走支援 |

| コンサルティング業I社 | 約5名 | 事業計画策定支援 |

| 飲食業J社 | 約200名 | 事業計画策定支援 |

DXコンサルティング実績一覧

※下記は中堅中小企業向けコンサルティングの実績の内、抜粋した一部 (10社)の記載となります

| 業種 | 従業員数 | 支援内容 |

|---|---|---|

| 製造業K社 | 約100名 | 原価管理制度策定支援 |

| 建設業L社 | 約50名 | IT化構想策定支援 |

| 電気通信工事業M社 | 約40名 | バックオフィス業務効率化構想策定支援 |

| 小売業N社 | 約300名 | IT化構想策定支援 |

| メンテナンス業O社 | 約300名 | IT化構想策定支援 |

| 製造業P社 | 約700名 | REP(提案依頼書)策定支援 |

| 物品賃貸業Q社 | 約700名 | IT化構想策定支援 |

| メンテナンス業R社 | 約300名 | IT化構想策定支援 |

| 製造業S社 | 約300名 | IT化構想策定支援 |

| 製造業S社 | 約300名 | 原価管理制度策定支援 |

| 広告T社 | 約200名 | IT化構想策定支援 |

研修・セミナー実績

※下記実績は一部の記載となります

- 大手IT企業向けコンサルティングスキル研修講師(2015年・16年)

- 富士ゼロックス㈱主催 「中小企業における戦略的IT導入のポイント」セミナー講師(2017年・18年)

- 富士ゼロックス㈱主催 「生産性向上セミナー」講師(2019年)

- 中小企業向け「DX時代のIT戦略講座」研修講師(2022年)

- 中小企業向け「DX時代のBtoB営業マネジメント講座」研修講師(2022年)

- 中小企業庁主催 「法定経営指導員業務に関する実務講習」講師(東京・香川・広島/2022年)

- システム開発会社向け 補助金活用セミナー講師(2023年)

- (公社)あいち産業振興機構主催「経営層・支援担当者向け デジタル人材育成研修」講師(2024年)

- 中堅企業(サービス業)向け評価者研修講師(2025年)

補助金申請サポート実績

経済産業省

- 事業再構築補助金

- ものづくり補助金

- 小規模事業者持続化補助金

- IT導入補助金

- 事業承継・引継ぎ補助金

都道府県

- 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業(東京都)

- 明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業(東京都)

- 新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業(東京都)

- 神奈川県ビジネスモデル転換補助金(神奈川県)など

事例紹介

高いブランド力を活かした経営改革

製造業

従業員約100名

課題

売上の停滞と新たな成長戦略の必要性

大手経営コンサルティング会社の支援下でも、3期連続で売上・利益の横ばい状態が続いていた。

さらに、担当コンサルタントの頻繁な交代により、一貫した支援が得られない状況にあった。

現状打破と持続的な成長を目指し、当事務所への相談に至った。

施策

包括的な経営改革:戦略立案から実行まで

パートナー型経営コンサルティングを通じ、経営戦略の立案から実行までを一貫して支援。

高いブランド力という強みを活かすべく、自社の価値を再定義し、マーケティング戦略を刷新。

同時に、販促費を中心とした販管費の見直しによるコスト削減と、製品展開および販売チャネルの抜本的な再構築による収益力向上を図った。

これらを踏まえた中期経営計画を策定・文書化し、全社展開を実施。

実行段階では、役員会議や幹部会議への参加を通じたモニタリングと戦略の微調整、さらに研修による人材育成や個別面談を通じたコーチングにより、個人と組織の能力向上を推進した。

成果

コロナ禍の赤字からの驚異的なV字回復

2020年度はコロナ禍の影響で大幅な売上減少と営業赤字を記録。

しかし、その後4年連続で増収増益を達成。

2023年度には創業以来最高の売上と営業利益を記録し、2020年度比で売上167.8%、営業利益率は驚異の1,007%を実現した。

コンサルタントよりひとこと

極めて高いブランド力と製品企画力をお持ちの企業様でしたので、それを活かした経営戦略の立案と実行が成長戦略のカギでした。

「本当に届けるべきお客様に製品が届けられていない」という課題認識のもと、自社の価値を再定義した上で、それをマーケティング戦略や具体的な施策に反映しました。

これらを効果的に実行するために、社長自らがセクショナリズムを打破する施策を実行していきました。

役員会議を通じて、私は役員のみなさまとは頻繁にディスカッションをしておりましたので、役員のみなさまの思いは十分理解していましたし、阿吽の呼吸で私も必要な施策を能動的に実行することができました。

特に役員層と社員間の意識・認識のギャップについては、実行段階での阻害要因となるため、私もそれを察知した段階で早期に、幹部会議や個別面談を通じて解消に向けたサポートしておりました。

正に、私のパートナー型経営コンサルティングの理想形を実現できた、かけがえのないクライアントとなります。

創業来最高売上・利益を達成した今、会社は新たなステージに立っています。

さらなる成長戦略を実現すべく、引き続きサポートしていく所存です。

親子の絆で紡ぐ企業再生

製造業

従業員約5名

課題

経営再建と事業継承の両立

3期連続の赤字経営からの脱却が急務となっていた。

同時に、社長は経営からの引退を望んでいたが、後継者問題に直面していた。

長男に継承の意思がなく、会社の存続自体が危ぶまれる状況であった。

施策

家族会議を通じた新経営体制の構築

リモート経営顧問のサポートのもと、まず社長の本音を確認。長男への事業継承を望んでいることが判明した。

家族会議を開催し、長男の将来ビジョンを聞いたところ、経営者志望ではあるものの、現在の主力事業とは異なる分野に興味があることが分かった。

そこで、経営者育成の一環として父の会社で経験を積むことを提案。

長男の同意を得て、取締役就任が決定した。

併せて、これまでの成り行き経営からの脱却を図るため、自社の事業領域を再定義した上で経営戦略を立案し、経営計画を策定して実行に移した。

成果

V字回復を実現

支援開始翌年度の決算で、4期ぶりの黒字転換を達成。

コスト削減と並行して、自社の強みを活かせる高付加価値事業への資源の集中化を図った結果、粗利率が向上し収益力が大幅に改善。

さらに、長男の若さと斬新なアイデア、実行力が会社の新たな強みとなり、組織に活力をもたらした。

コンサルタントよりひとこと

長期の業績不振と後継者問題という二重の課題に直面していた会社が、見事に再生の道を歩み始めました。

特筆すべきは、単なる経営改善にとどまらず、世代交代という大きな転換点を乗り越えたことです。

社長と長男の関係性は非常に良好で、互いを尊重し合う姿勢が印象的でした。

月1回のミーティングでは、社長が長男の成長を温かく見守りながら適切な助言を行い、長男も社長の功績を深く理解し敬意を表している様子が窺えました。

今後は、現社長の目標達成と長男の経営者としての成長の両面から、継続的なサポートを行っていく所存です。

この親子二代にわたる経営の成功が、中小企業の事業承継のモデルケースとなることを期待しています。

受注急増を成長の糧に ~建設業のDX戦略で実現した業務革新~

建設業

従業員約50名

課題

受注増に対応する次世代業務基盤の構築

建設工事案件の受注量急増に伴い、効率的な業務遂行体制の確立が急務となっていた。DXを活用した生産性向上と、経営データに基づく管理体制の強化が求められていた。

施策

包括的DX戦略の立案と実行

当事務所のDXハンズオン支援を通じて、経営課題の深掘りと現状業務分析を実施。その結果、工事番号を軸とした業務管理の強化が最重要課題として浮上した。

具体的な施策として、工事管理システムによる情報一元化を提案。これにより、二重入力や煩雑な集計作業を排除し、全社で30%以上の業務効率化を見込んだ。さらに、工事番号を基にした売上・原価情報のリアルタイム収集により、案件ごとの収益性を可視化。月次決算の導入で経営管理を強化し、併せて資金繰り管理の最適化も図る方針を策定した。

これらの方針に基づき、最適な工事管理システムを選定・導入し、新たな業務基盤を構築した。

成果

業務効率化と経営判断の迅速化を実現

システム運用開始から1年未満で、管理部門の残業時間が20%以上削減された。工事部門でも、情報一元化により他部門とのコミュニケーションが効率化されたとの声が多数上がっている。

さらに、月次決算の実現により、タイムリーな経営情報に基づく迅速な意思決定が可能となり、社長からも高い評価を得ている。

コンサルタントよりひとこと

社長の明確なビジョンを実現する上で、既存の業務・IT基盤が障壁となっていました。

過去のDX検討も、専門人材の不足や現場業務との両立の困難さから頓挫していたようです。

今回のプロジェクトでは、部門長や若手社員の斬新なアイデアを引き出しつつ、建設業特有の業務特性を考慮したアドバイスを提供。協働でDX構想を練り上げていきました。

新システム運用開始から半年以上が経過し、プロジェクト参画メンバーが中心となって定着化を推進しています。

この過程で、自律的な業務改善を進める組織文化が醸成されつつあります。

今後も継続的な成長が期待できる体制が整ったと確信しています。