唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

中小企業の経営者や幹部のみなさまは、日々の業務に忙殺される中で「もっと効率的に仕事を進めたい」と思ったことはありませんか?

業務の無駄を削減し、生産性を向上させる「業務改善」は、企業の成長や競争力を高めるために不可欠な取り組みです。特に中小企業では、限られた経営資源を有効活用するために、業務改善を通じて業務の効率化と生産性向上を図ることが重要です。しかし、どこから手をつければよいかわからず、改善に踏み切れないという声も少なくありません。

そこで本記事では、業務改善の基本から実践的な手法、役立つツール、そして成功事例までをわかりやすく解説します。

この記事を読むことで、業務改善の必要性を理解し、自社に合った改善策を見つけ、今日から実践できる具体的なステップを学ぶことができます。業務の効率化を通じて、社員の働きやすさを向上させながら、会社全体の生産性を向上させるヒントを得ていただければ幸いです。

業務改善の基本とは?

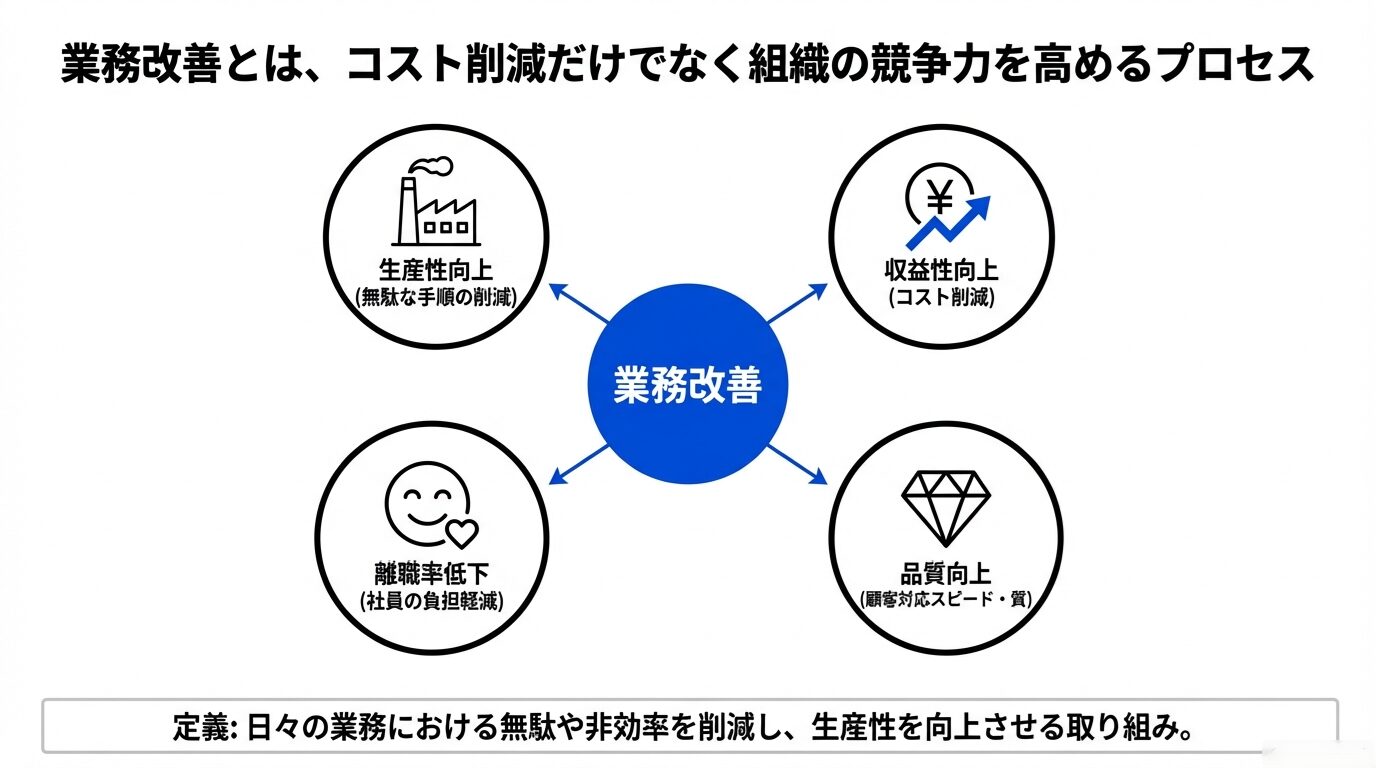

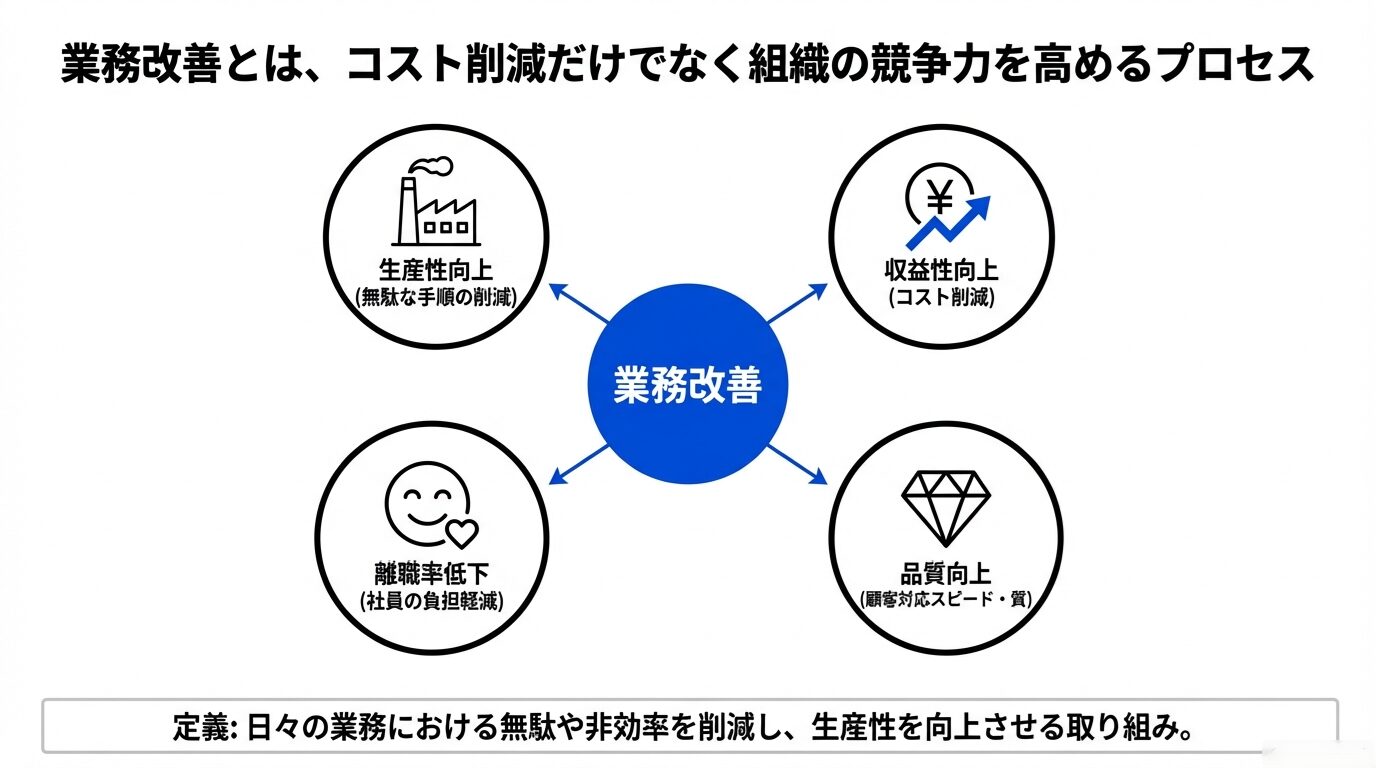

業務改善とは、日々の業務における無駄や非効率を削減し、生産性を向上させる取り組みです。単なる効率化に留まらず、業務フロー全体を見直し、組織の競争力を高めるための戦略的なプロセスでもあります。中小企業では、限られた経営資源を最大限に活用するために、業務改善の意義を理解し、計画的に進めることが求められます。

業務改善の定義と目的

業務改善は、現状の業務プロセスを分析し、より効率的で効果的な形に再設計することを指します。その目的は、時間やコストの削減だけでなく、社員の働きやすさを向上させ、最終的には顧客満足度や会社の収益性を高めることです。具体的には、次のような成果を目指します。

- 無駄な手順や作業の削減による生産性向上

- コスト削減と収益性の向上

- 社員の負担軽減による離職率の低下

- 顧客対応のスピードと質の向上

なぜ業務改善が中小企業にとって重要なのか

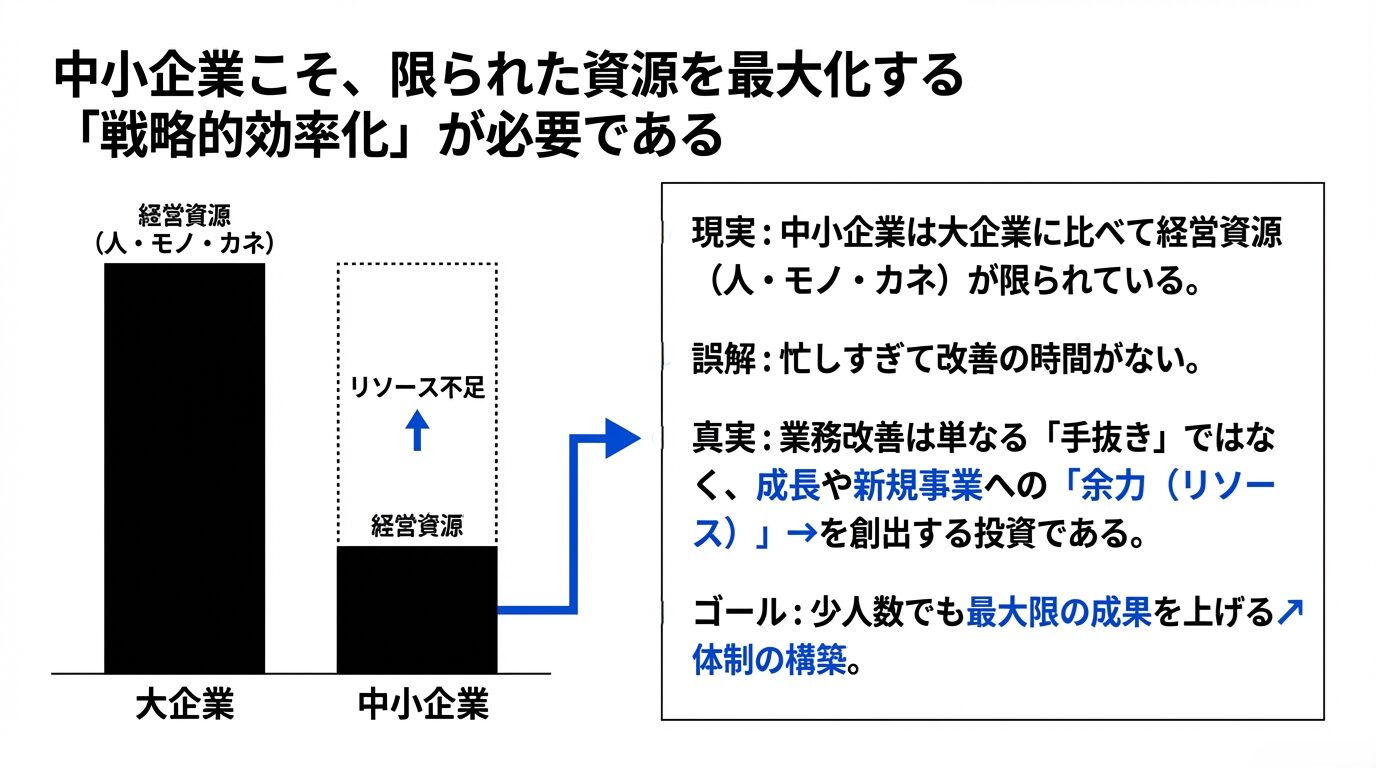

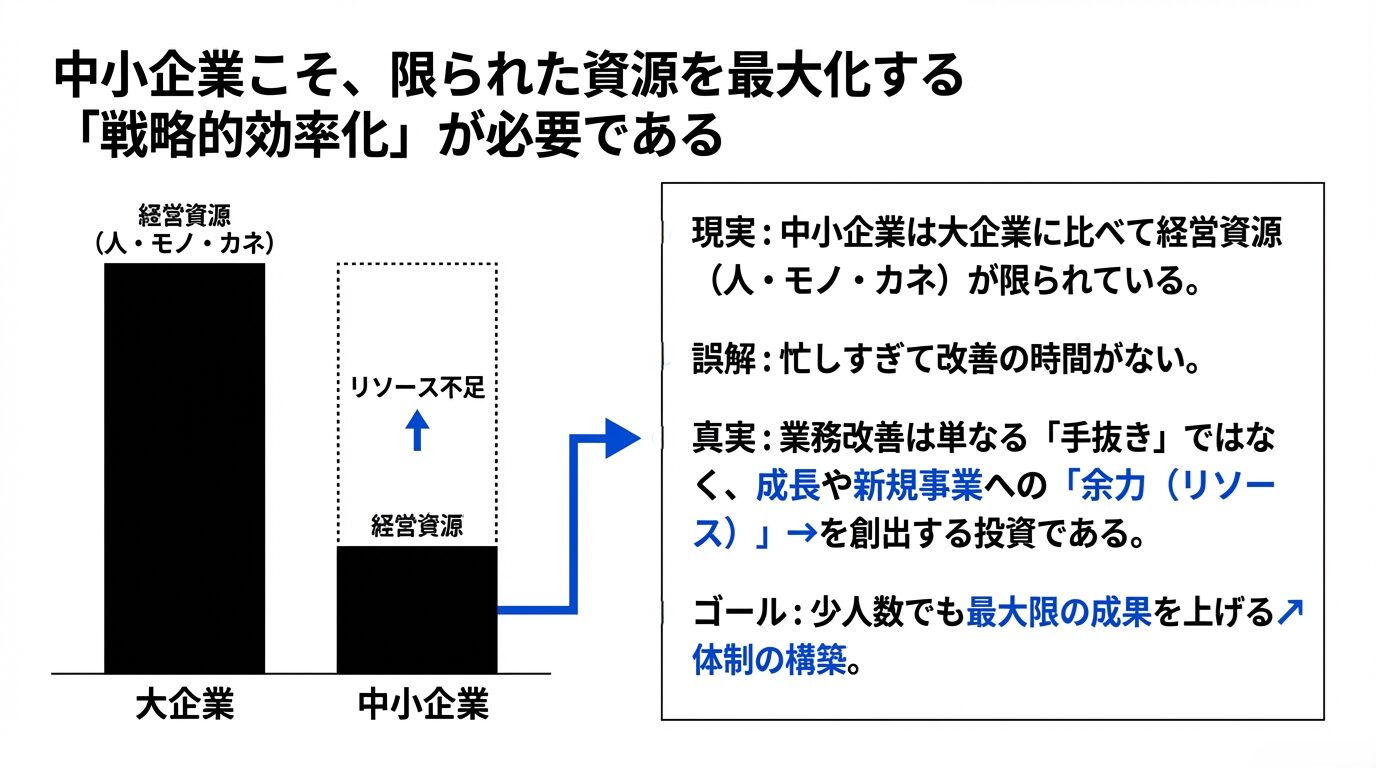

中小企業では、大企業と比べて経営資源が限られているため、効率的な運営が特に重要となります。業務改善を進めることで、以下のようなメリットを得られます。

- 限られた人材の有効活用

少人数のチームでも最大限の成果を上げるために、業務プロセスを最適化することが不可欠です。 - 競争力の強化

市場での競争が激しい中、業務改善によるコスト削減や顧客対応力の向上は、競合他社との差別化に直結します。 - 成長への準備

無駄を省き効率化を進めることで、事業拡大や新しい取り組みへの余力を創出できます。

業務改善に取り組む際の基本的な流れ

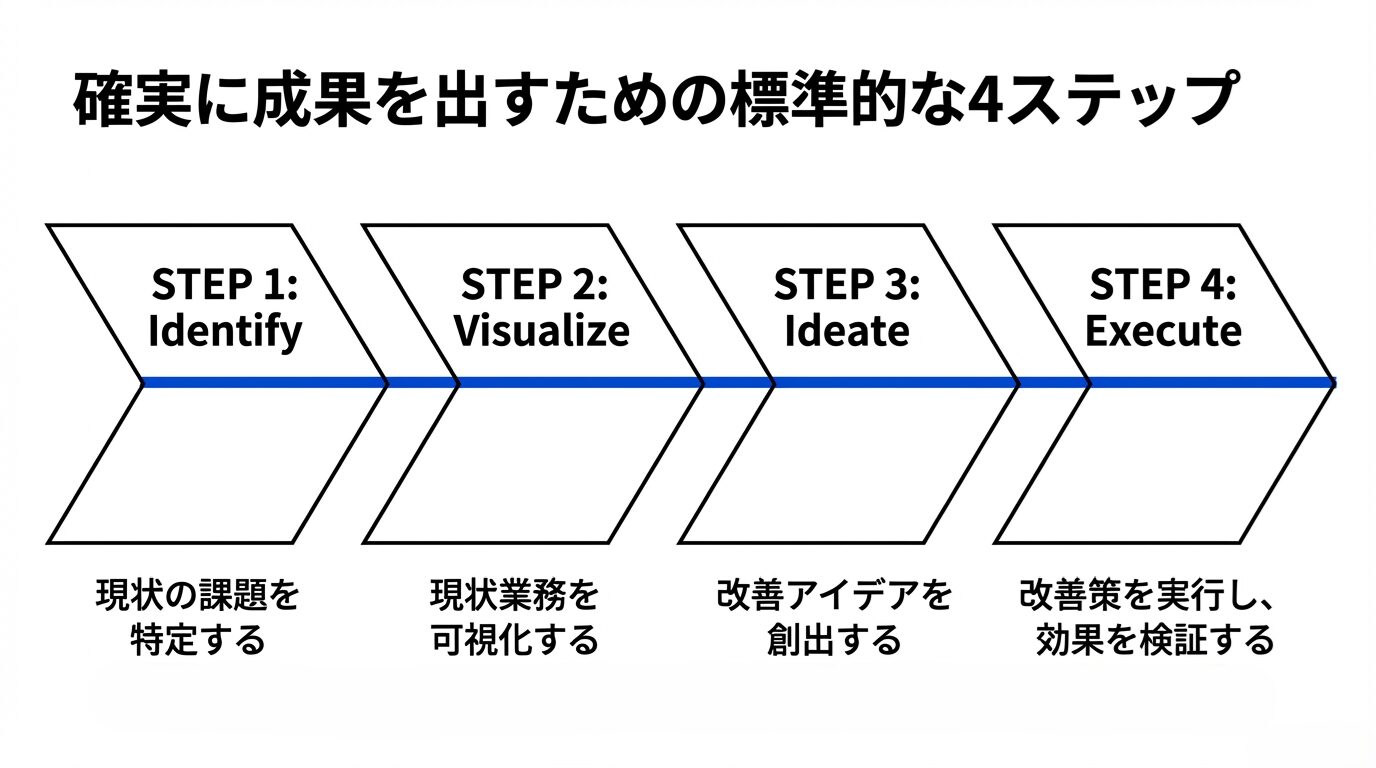

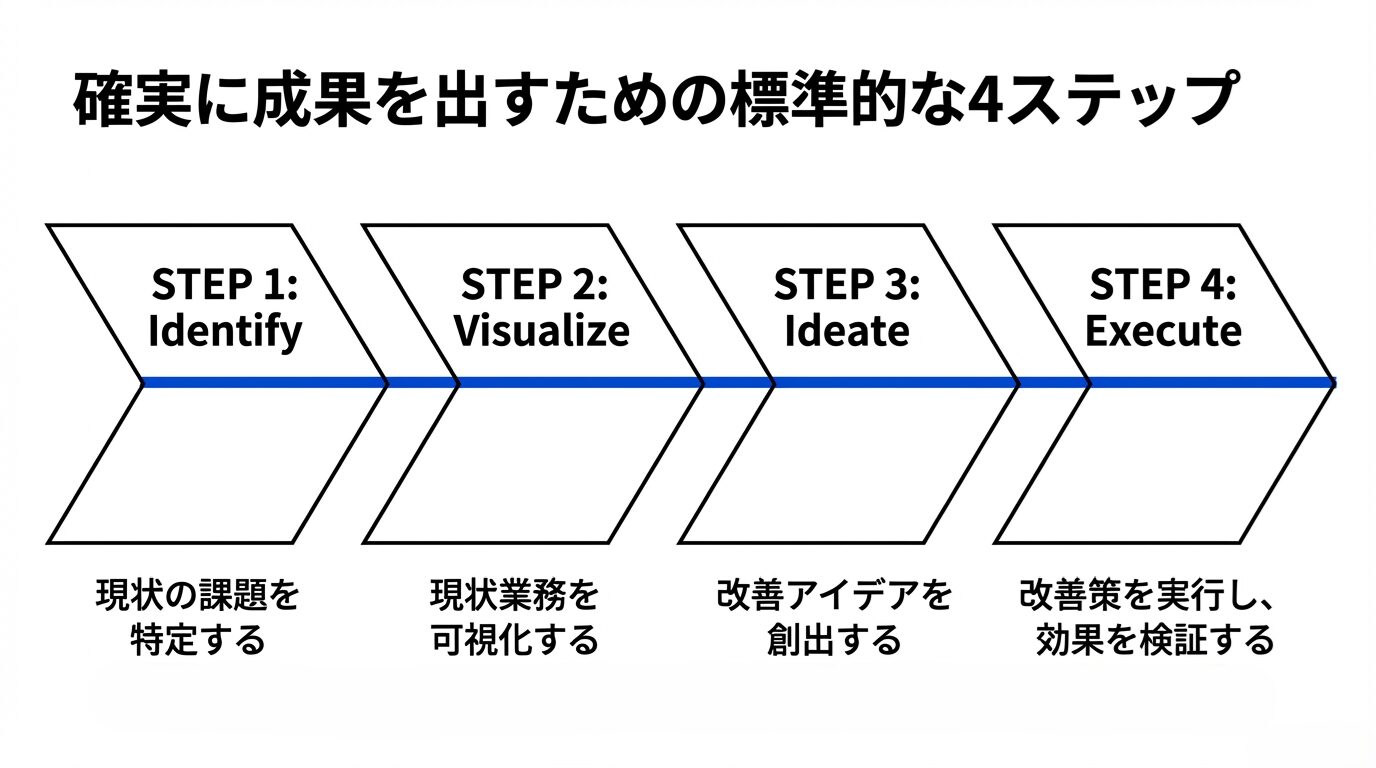

業務改善は、以下の手順で進めるのが一般的です。

- 現状の課題を特定する

まず、日々の業務の中で何が無駄になっているのか、どのプロセスが非効率なのかを洗い出します。これには、実際に業務を行っている社員からのヒアリングやデータ分析が役立ちます。 - 現状業務を可視化する

現状業務の流れを業務フロー図を使って図解化します。これにより、ボトルネックや改善の余地が一目でわかります。 - 改善アイデアを創出する

現状分析を基に、どのように改善できるかを具体的に考えます。ここでは、PDCA(計画・実行・検証・改善)や5W1H(誰が、何を、どのように、なぜ)などのフレームワークを活用します。 - 改善策を実行し、効果を検証する

改善案を実際に実行し、その効果を数値で測定します。達成できなかった場合は、原因を分析して改善を繰り返します。

業務改善は、会社全体の効率化を図るだけでなく、競争力を強化し、長期的な成長を支えるための取り組みです。基本的な考え方と流れを押さえながら、自社に適した方法で進めることが成功のカギとなります。

業務改善のステップと手法

業務改善を効果的に進めるためには、具体的な手順と適切な手法を活用することが重要です。この章では、課題の特定から改善案の実行・評価まで、業務改善を進めるための実践的なステップと手法を解説します。

現状の課題を特定する方法

業務改善の第一歩は、現状の課題を正確に把握することです。まず、社員へのヒアリングを通じて、日常業務で感じている業務上の非効率や問題点を収集します。「どの作業が最も時間を要するか?」「どの業務プロセスが重複しているか?」を具体的に聞き出すことで、改善のヒントが得られます。また、業務データを分析することで、ボトルネックやコストのかかりすぎている部分を数値で特定します。たとえば、特定の業務が全体の80%の時間を占めている場合、それが改善の優先対象となります。業務改善手法「ECRS」の活用も有効でしょう。

ECRSについては以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方はぜひお読みください。

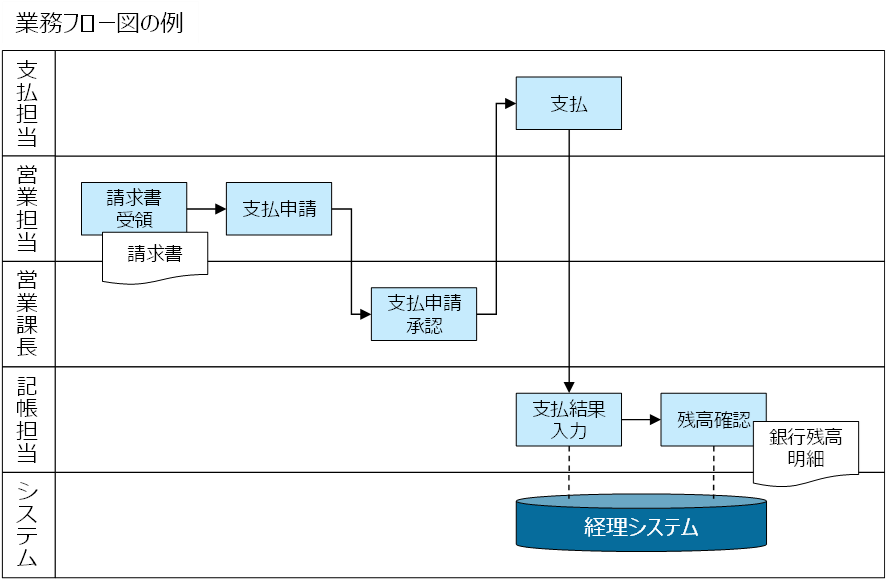

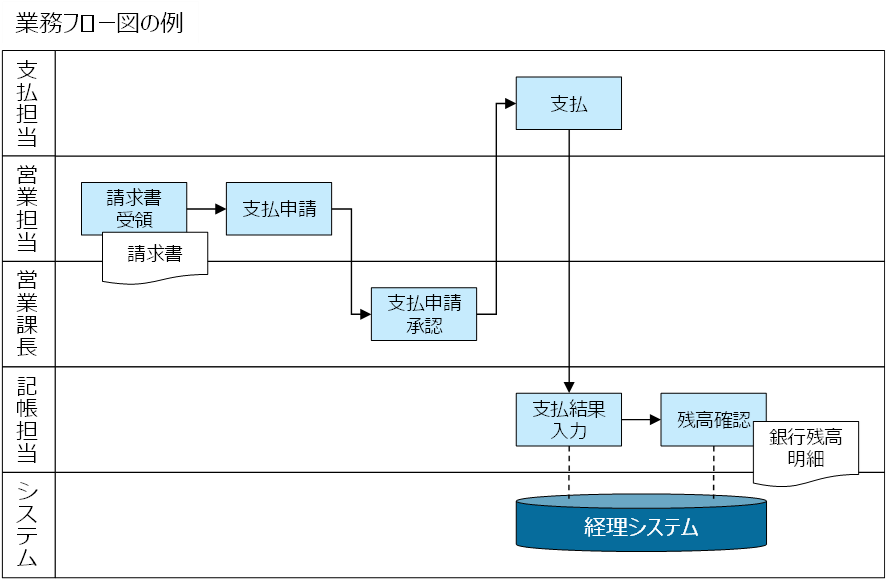

現状業務を可視化する手法

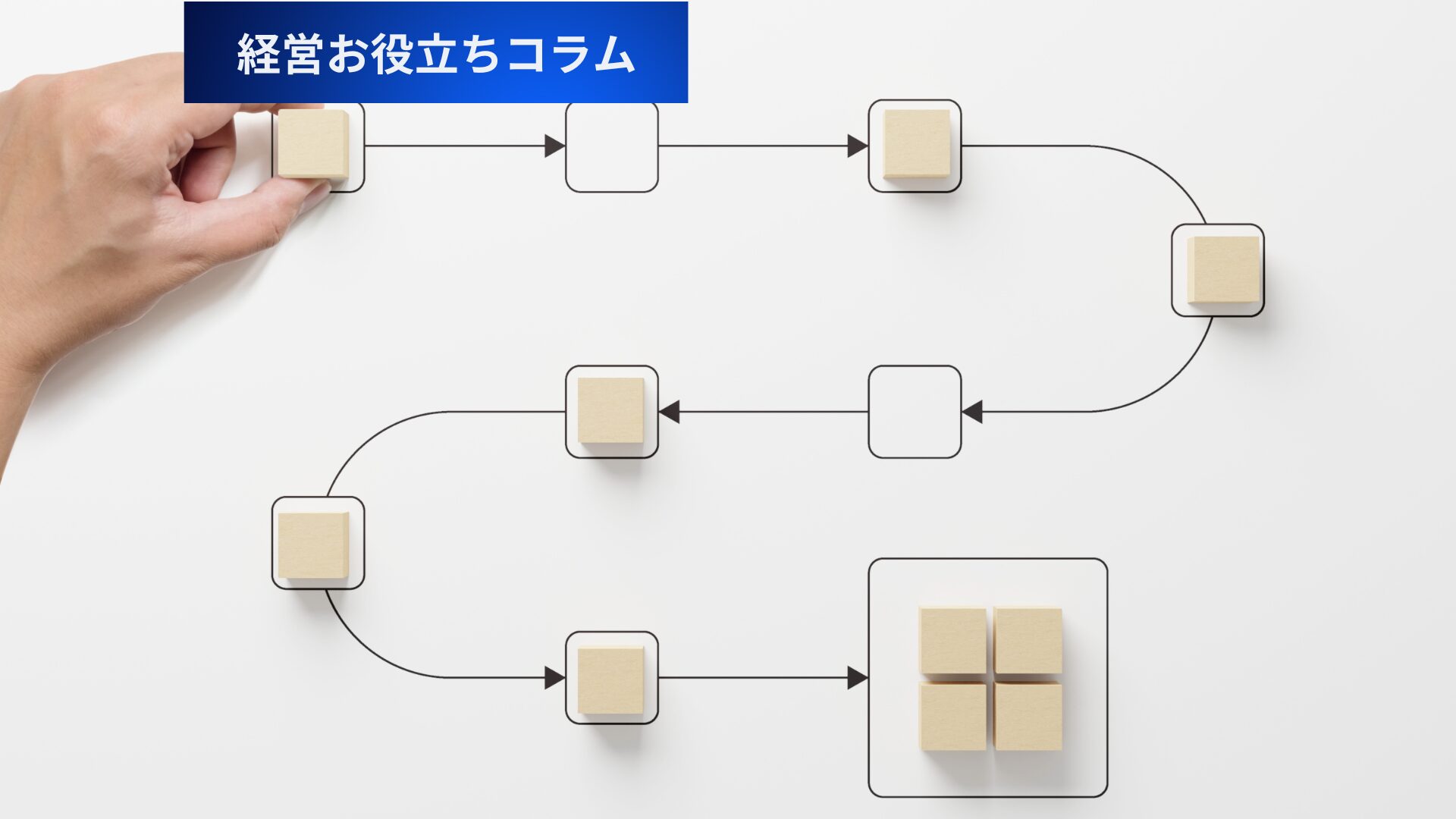

課題を特定したら、次に現状の業務の流れを可視化します。業務フロー図を作成することで、業務の流れを視覚的に把握できます。まず、各業務の開始点と終了点を明確にし、その間に行われる作業を担当者(担当部門)も含めて把握しながら一つひとつていねいに書き出していきます。次に、それらをつなげて全体の流れを図解化し、どの部分でボトルネックが発生しているかを確認します。このプロセスを通じて、改善すべき箇所が浮き彫りになります。

業務フロー図の作成イメージは以下の通りです。

改善アイデアを創出するためのフレームワーク

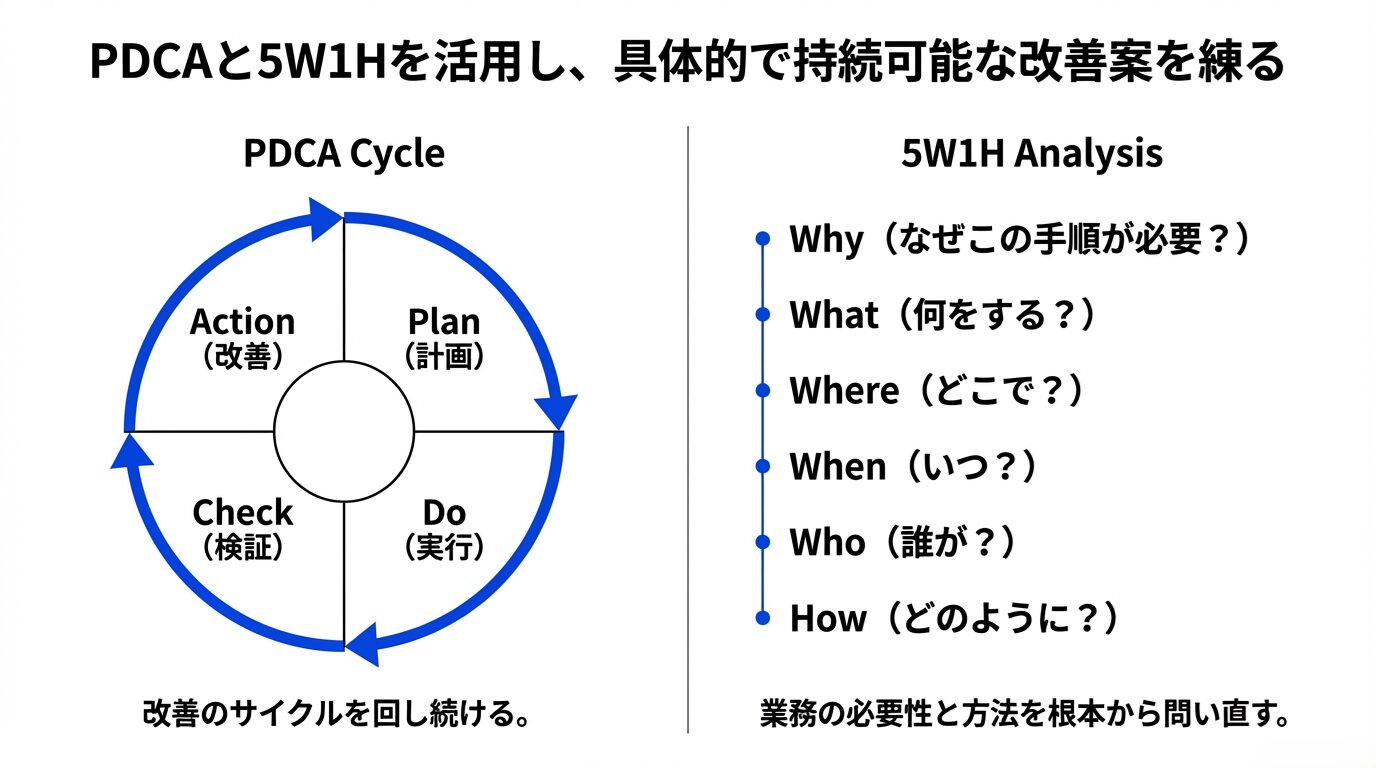

課題を明確にした後は、具体的な改善案を考えます。ここでは、以下のフレームワークが役立ちます。

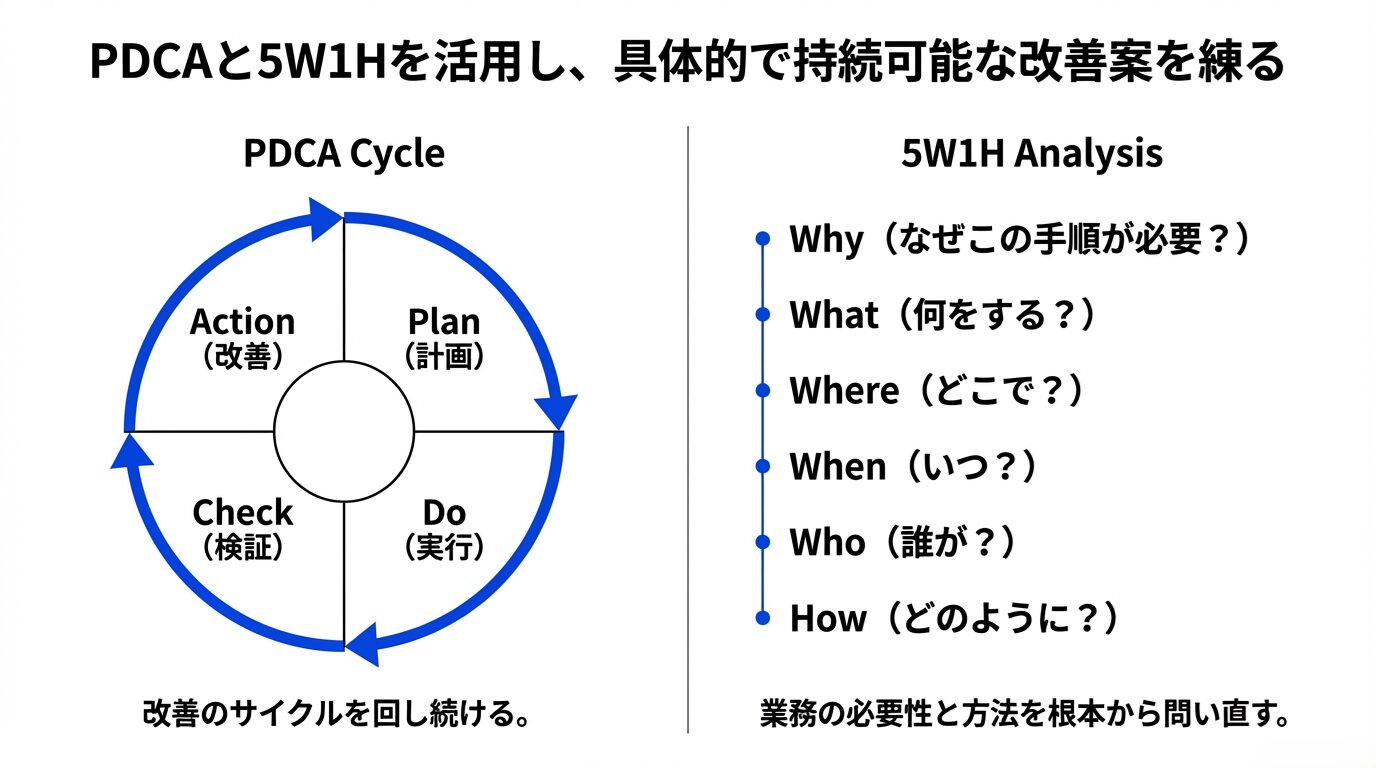

- PDCA(計画・実行・検証・改善)

PDCAは、業務改善を進める上での基本的な手法です。まず計画を立て、実行し、その成果を検証します。結果を基に次の改善策を練ることで、持続的な向上が可能になります。 - 5W1H(誰が、何を、どのように、なぜ)

業務の詳細を具体的に分析するためのフレームワークです。「この作業を誰が行うべきか?」「なぜこの手順が必要なのか?」を問い直すことで、不要なプロセスを削減できます。

改善案を実行・評価する方法

改善案を実行する際は、スモールスタートで始めることが重要です。たとえば、全体に適用する前に特定の部署やプロジェクトで試験的に導入し、その効果を検証します。評価は、数値で測定可能なKPI(重要業績評価指標)を設定して行います。たとえば、業務時間の削減率やコスト削減額など、具体的な成果を確認することで、改善の効果を正確に把握できます。必要に応じて、改善策を調整しながら全社展開していきます。

業務改善は、課題の特定から改善案の実行まで、段階的に進めることで成功率が高まります。適切な手法を活用しながら、小さな成功を積み重ねていくことが、継続的な改善のカギとなります。

業務改善に役立つツールと活用法

業務改善を効果的に進めるためには、適切なツールを活用することが不可欠です。ここでは、中小企業でも導入しやすい手軽なツールとその活用方法を紹介します。

業務管理ツールの使い方

業務の状況を可視化し、進捗をスムーズに管理するために、プロジェクト管理ツールを活用しましょう。代表的なツールとして、Notionがあります(下記リンク参照)。

Notionは、メモやデータベース、カレンダー機能を組み合わせて使える多機能ツールです。ドキュメントやスケジュール、チーム間の連絡を一元管理できるため、効率的な情報共有が可能です。Notionを使うことで、業務の進捗をリアルタイムで把握し、ボトルネックを見つけやすくなります。

デジタル化による業務効率化

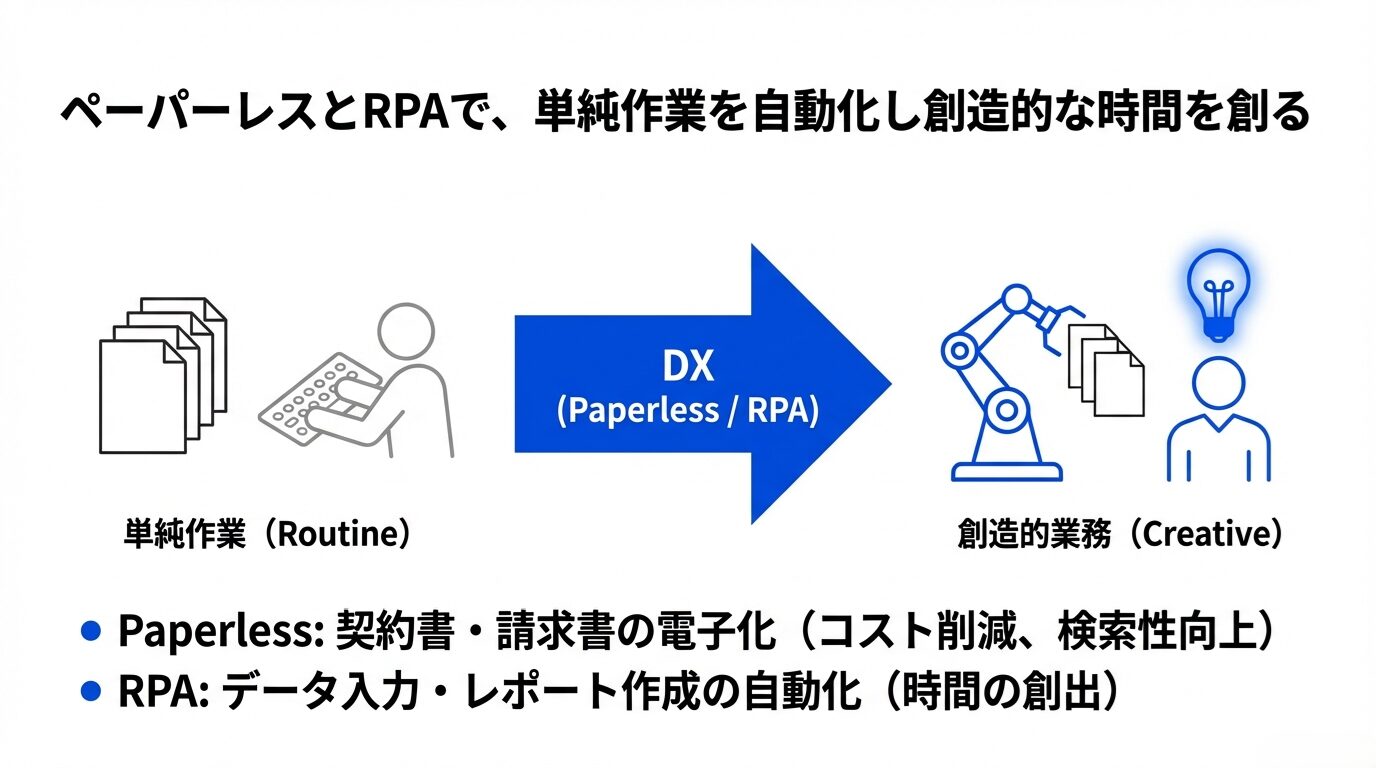

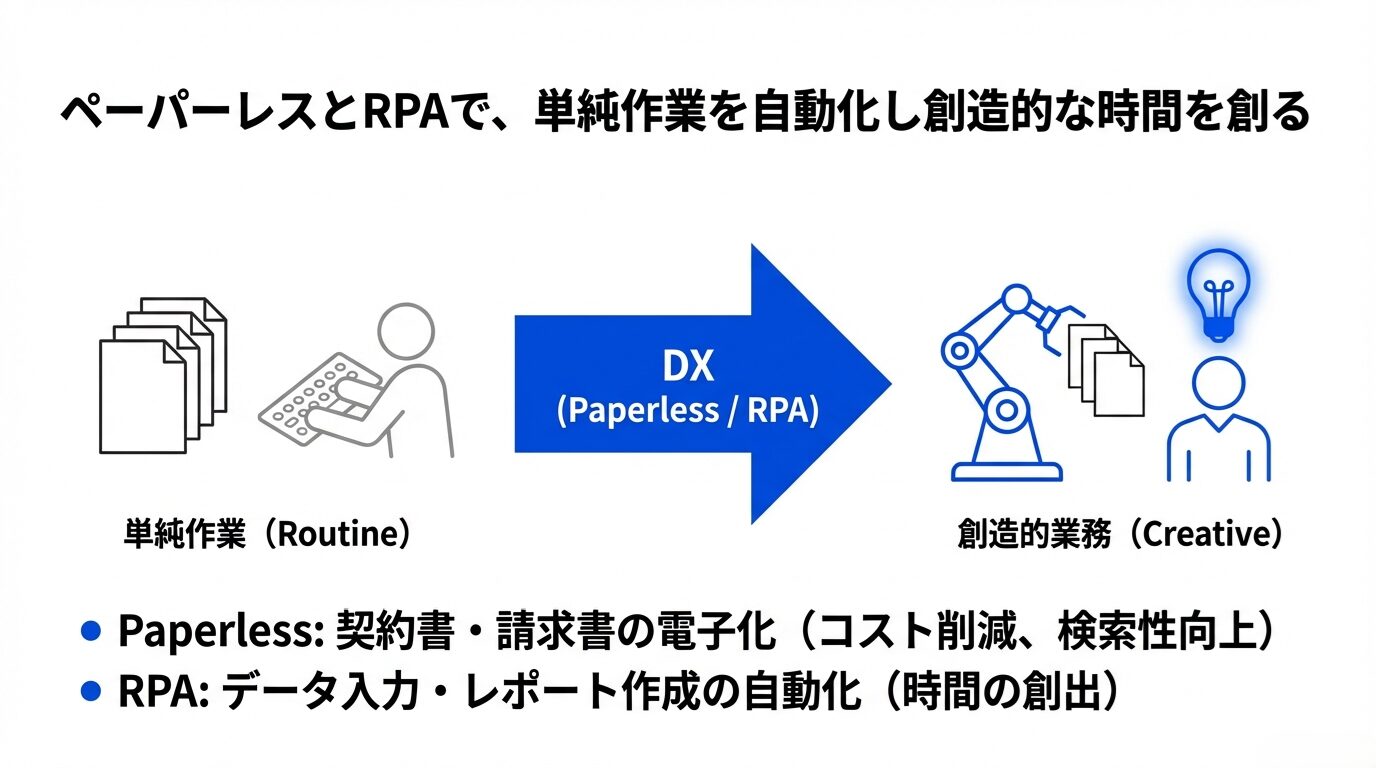

デジタル化を進めることで、手作業に頼らない効率的な業務運営が可能になります。まずは、ペーパーレス化から始めましょう。契約書や請求書を電子化することで、印刷や保管にかかるコストを削減できます。また、検索性が向上し、必要な情報をすぐに見つけられるようになります。ペーパレス化について詳細を知りたい方は、下記の記事をお読みください。

次に、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用して、繰り返しの多い作業を自動化します。例えば、データ入力やレポート作成といったルーティンワークをRPAに任せることで、社員の時間を創造的な業務に充てることができます。

RPAについては以下の記事でも解説していますので、もし詳細を知りたい方はぜひお読みください

社員間の連携を強化するコミュニケーションツール

スムーズなコミュニケーションは、業務改善の成功に欠かせません。SlackやChatworkといったチャットツールを導入することで、メールよりも迅速かつ簡潔な情報共有が可能になります。これらのツールは、チャンネルやグループチャット機能を活用することで、テーマごとに話題を整理でき、部署内外の連携を強化します。また、シンプルな操作性と外部ツールとの連携機能を兼ね備えているため、タスク管理やファイル共有を効率的に行うことができます。結果として、コミュニケーションの質が向上し、業務全体の効率化に大きく貢献します。

業務改善ツールを活用することで、進捗管理、デジタル化、コミュニケーションの全てを効率化することが可能です。最初は簡単なツールから導入を始め、自社に合った方法で活用することで、大きな改善効果を得ることができます。

業務改善を進める際の注意点

業務改善は会社全体の効率化を図る有効な手段ですが、その進め方を誤ると、かえって混乱や不満を招くことがあります。成功率を高めるためには、以下の注意点を押さえて取り組むことが重要です。

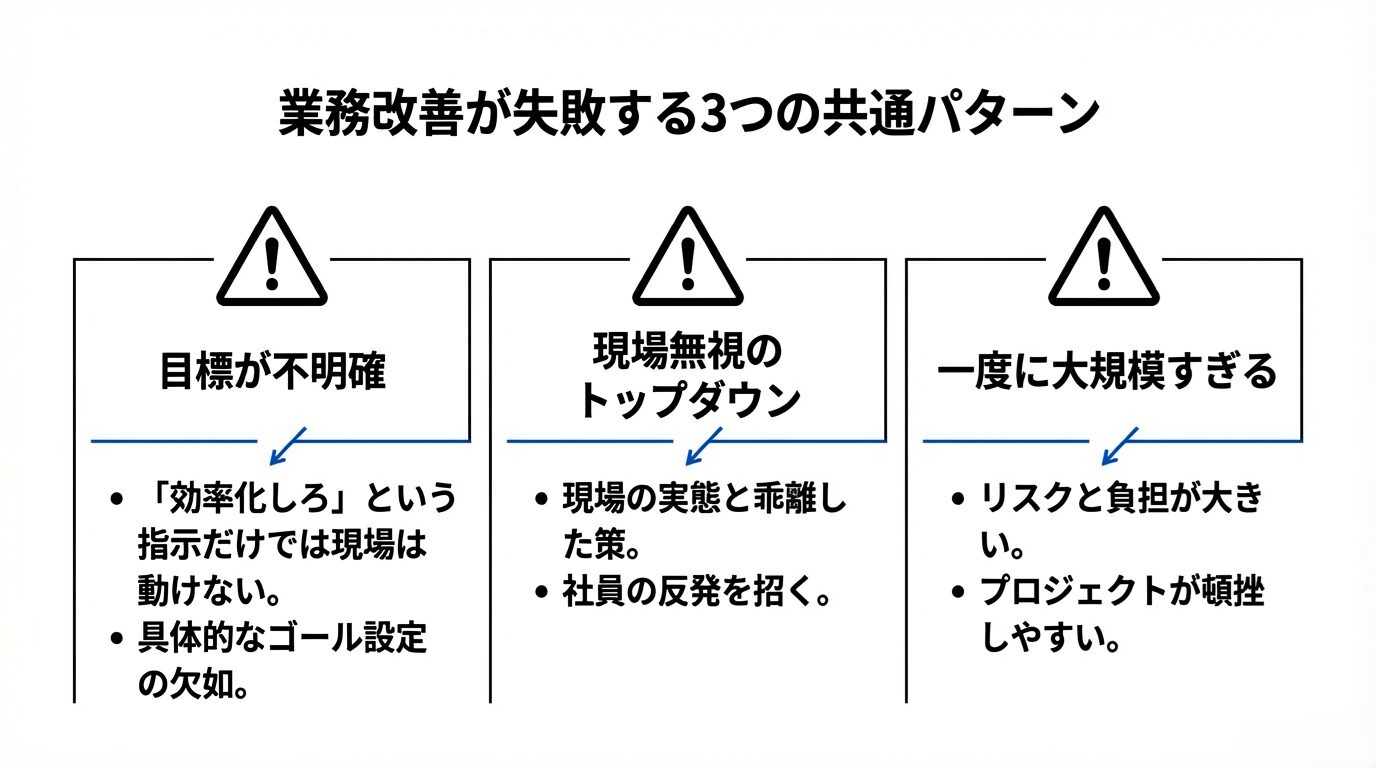

注意点①:失敗する業務改善の共通点

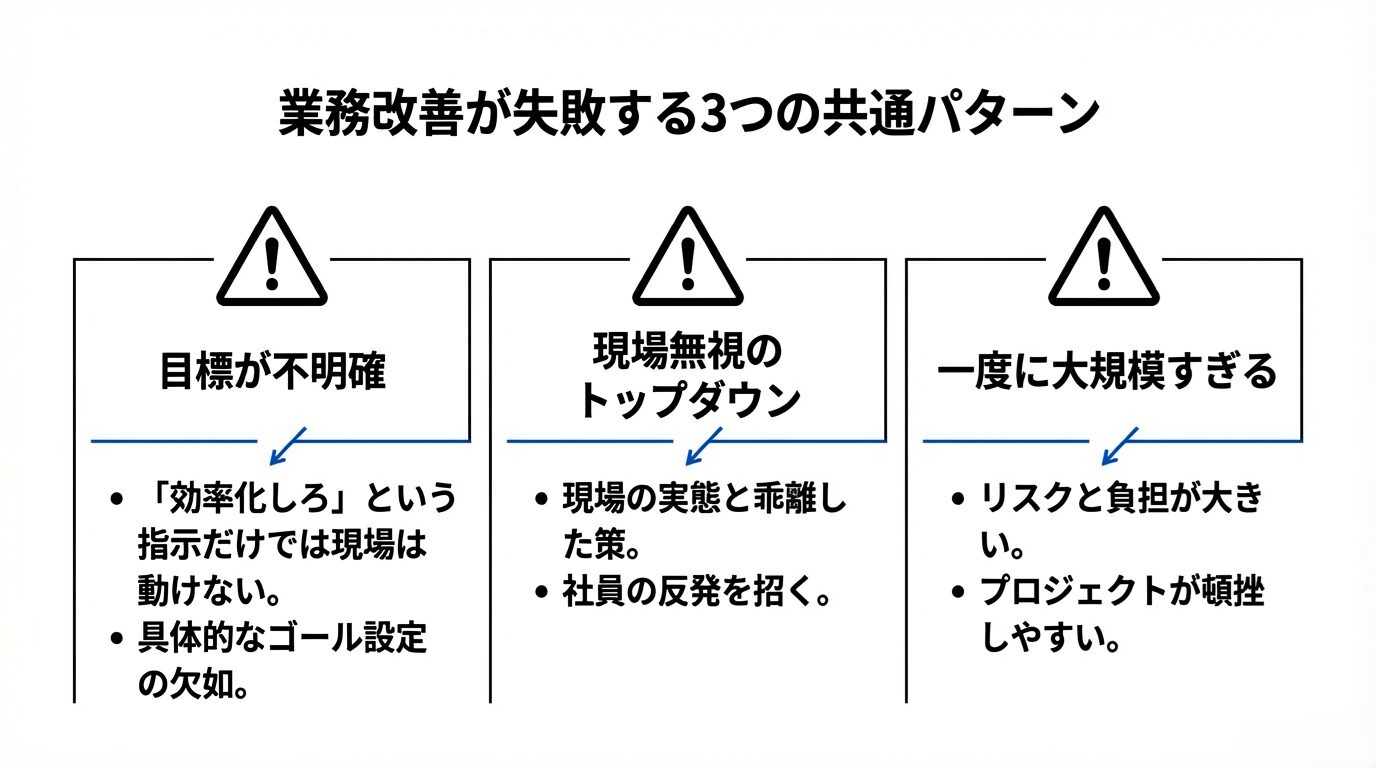

業務改善が失敗するケースには、いくつかの共通した特徴があります。まず、目標が不明確な場合です。「業務を効率化する」といった漠然とした目標では、社員が具体的に何を改善すれば良いのか分からず、結果的に取り組みが形骸化してしまいます。また、現場の声を無視してトップダウンで進めると、改善策が現実とかけ離れたものになり、社員の抵抗を招くことがあります。さらに、一度に大規模な改善を目指すと、リスクや負担が大きくなり、プロジェクト自体が頓挫する可能性があります。

注意点②:社員の抵抗を最小限に抑える方法

業務改善は、新しい手法やプロセスを導入することが多いため、社員からの抵抗が生じることがあります。これを最小限に抑えるためには、まず、改善の目的を明確にし、社員全員に共有します。「なぜこの改善が必要なのか?」「どのような成果が期待されるのか?」を具体的に説明することで、納得感を得られます。また、社員の意見を積極的に取り入れることで、現場の実態に即した改善策を立案できます。さらに、改善の初期段階では、小さな成功を積み重ねることで、社員の協力を得やすくなります。

注意点③:短期効果と長期効果のバランスを考える

短期的な成果を追求しすぎると、長期的な成長を阻害するリスクがあります。一方、長期的な改善ばかりを重視すると、社員のモチベーションが低下し、取り組みが中断する可能性があります。このバランスを取るためには、短期的な施策(例えば、ペーパーレス化や会議時間の短縮)を実施しながら、長期的な視点では設備投資や社員教育といった成長に直結する施策を進めることが重要です。短期的な成果を社員と共有し、その効果を次の改善へのエネルギーに変えることで、長期的な目標を達成するための持続可能な取り組みが可能になります。

業務改善を成功させるためには、現場の声を反映させた現実的な目標設定と、小さな成功を積み重ねる段階的なアプローチが必要です。短期的な効果と長期的な視点を両立させ、社員全体の協力を得ながら進めることで、持続的な成果を実現できます。

業務改善を成功させた事例紹介

ここでは、業務改善に取り組み、成果を上げた中小企業の具体的な事例を紹介します。これらの事例を通じて、自社でも実践可能な改善アイデアを見つけてください。

IT化で年間500時間の削減を実現した事例

ある卸売業の中小企業では、毎月の在庫管理に多くの時間が費やされていました。紙ベースの記録と手作業でのデータ入力が主な原因で、人的ミスや業務の遅れも発生していました。そこで、在庫管理ソフトを導入し、全てのデータをデジタル化しました。このシステムにより、入出庫の情報がリアルタイムで更新され、従業員は在庫状況を一目で把握できるようになりました。その結果、年間で約500時間もの作業時間を削減することに成功し、新たに創出した時間(余力)を新たな取組みに活用しました。

業務フロー見直しによるコスト削減事例

ある設備メンテナンス業の企業では、コールセンターでの電話受付から作業指示、作業の進捗管理、請求までの業務フローが複雑化しており、各部署間の連携が非効率的でした。特に、作業の進捗状況が正確に把握できず、ミスや遅延、請求漏れが頻発していました。この企業は、業務フローをフローチャート化し、問題点を可視化しました。その結果、コールセンターでの受付から請求までのプロセスを一元管理する基幹システムを再構築し、生産性向上を実現しました。具体的には、業務の効率化により、年間で約10%の業務時間を削減しました。

社内コミュニケーション改善による生産性向上事例

ある製造業の企業では、社員間の情報共有がうまくいかず、ミスコミュニケーションが生産性を低下させていました。特に、メールによる連絡が多く、返信の遅れや情報の抜け漏れが問題となっていました。この課題に対し、チャットツール「Slack」を導入しました。チャンネルごとにプロジェクトやテーマを分けることで、情報が整理され、必要な人だけが必要な情報を受け取れるようになりました。その結果、連絡に要する時間が大幅に短縮され、社員全体の生産性が向上しました。

これらの事例は、業務改善の成功が会社全体の効率化やコスト削減、そして成長につながることを示しています。自社の課題を明確にし、小さな改善から取り組むことで、大きな成果を生む可能性があります。ぜひ参考にして、自社に合った改善策を見つけてください。

Q&A

Q1: 業務改善を進める際、どの業務から手をつけるべきですか?

A: 優先すべき業務は「影響が大きい」「改善が容易」「短期的に効果が出やすい」の3つの基準で判断します。例えば、無駄が多いプロセスやボトルネックになっている業務を特定し、そこから着手するのが効果的です。社員へのヒアリングやデータ分析を通じて、改善対象を明確にしましょう。

Q2: 社員が業務改善に対して抵抗する場合、どうすれば良いですか?

A: 抵抗を減らすには、業務改善の目的を社員に明確に伝え、「なぜこの改善が必要なのか?」を具体的に説明することが重要です。また、社員が参加できる仕組みを作り、現場の意見を反映することで、納得感と協力を得られます。改善策が成功した際には、成果を共有し、社員のモチベーションを高める工夫も効果的です。

Q3: 業務改善の効果をどのように測定すれば良いですか?

A: 改善効果は、KPI(重要業績評価指標)を設定して測定します。例えば、業務時間の削減率、コスト削減額、ミスの減少率など、具体的な数値で効果を可視化します。測定の頻度は、四半期やプロジェクト単位で設定し、成果を定期的に確認するのがおすすめです。

Q4: 業務改善を進めるためのリソースが不足しています。どう対応すれば良いですか?

A: リソースが限られている場合、まずは小規模なプロジェクトから始め、成果を出してから次の改善につなげるスモールスタートがおすすめです。また、ITツールや外部リソースを活用することで、負担を軽減しながら効率的に進めることが可能です。優先順位をつけて、影響力の大きい業務から着手しましょう。

Q5: 業務改善の成果がなかなか出ない場合、どうすれば良いですか?

A: 成果が出ない場合、まず原因を分析することが重要です。現場とのコミュニケーション不足や目標設定の曖昧さが原因であることが多いです。改善案が現実的であるかを再検討し、小さな変更から再スタートすることを検討してください。定期的な振り返りと調整を行うことで、取り組みを軌道に乗せることが可能です。

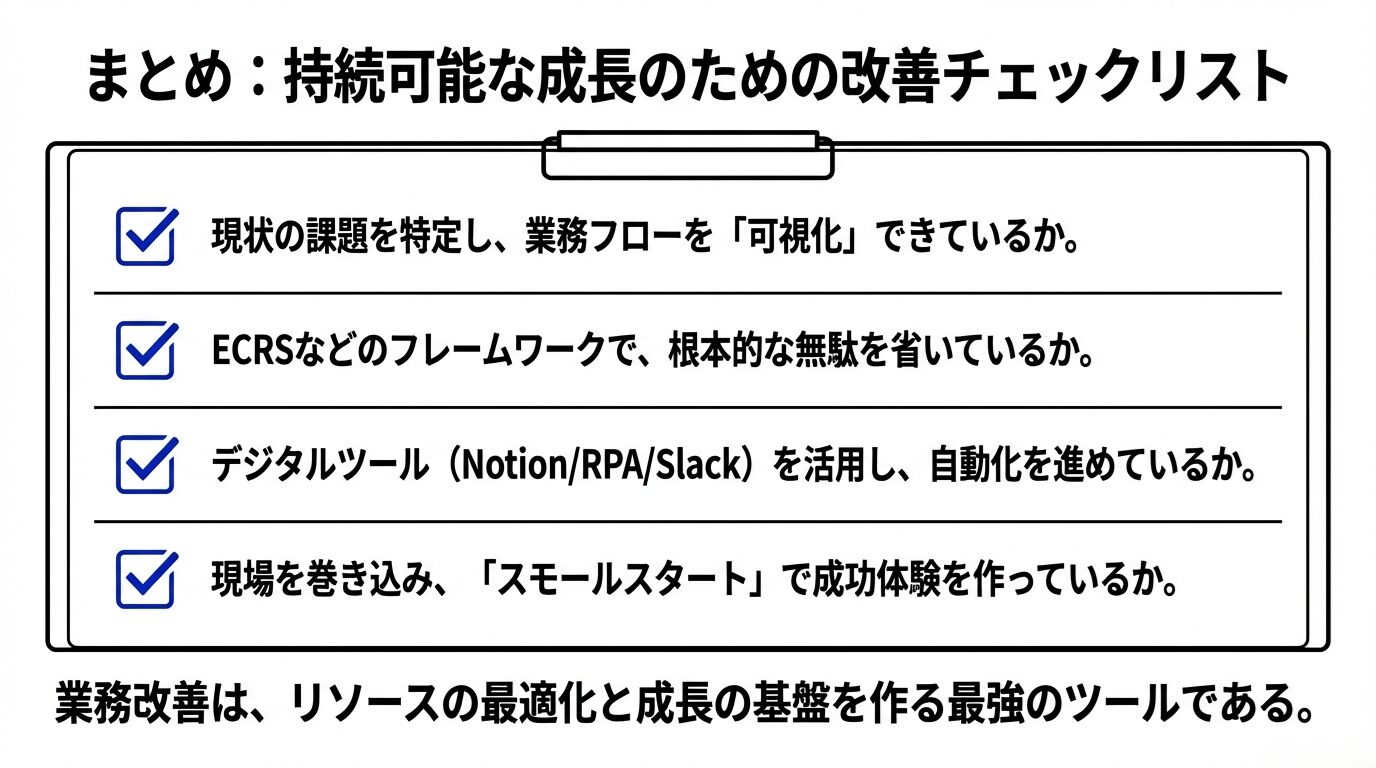

まとめ

業務改善は、中小企業の成長や競争力向上に欠かせない取り組みです。しかし、その成功には明確な目標設定と計画的な実行が求められます。

本記事では、業務改善の基本的な考え方から具体的なステップ、実践ツール、注意点、さらには成功事例までを詳しく解説しました。

業務改善の第一歩は、現状の課題を明確にし、業務フローを可視化することです。その上で、改善策を段階的に実行し、効果を測定しながら進めることで、持続可能な成果を得ることができます。また、短期的な成果と長期的な視点をバランスよく取り入れることで、即効性と持続性の両方を実現することが可能です。

業務改善を進める中で重要なのは、社員全員が協力して取り組む姿勢を持つことです。改善の目的を共有し、現場の意見を取り入れることで、全社一丸となった取り組みが可能になります。これにより、効率化だけでなく、社員のモチベーション向上や顧客満足度の向上といった付加価値も得られるでしょう。

中小企業にとって、業務改善はリソースの最適化と成長の基盤を作るための強力なツールです。この記事が、次の一歩を踏み出すための参考になれば幸いです。まずは、小さな改善から着手し、その成果を糧にさらなる改革を進めていきましょう。

業務改善の具体的な進め方や社内体制づくりなど、お悩みやご不明点がありましたらお気軽にご相談ください。唐澤経営コンサルティング事務所では、中小企業診断士・ITストラテジストとして、中小企業の規模や業種に合わせた最適なアドバイスとサポートを行っています。

お問い合わせや無料相談は、以下のフォームからお願いいたします。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)