唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

中小企業経営では、限られた経営資源をどのように活用して成長を実現するかが常に問われます。その中で、「完璧主義を捨てる」ことと「細部にこだわる」ことという、一見相反するアプローチをどうバランスよく取り入れるかが、成功のカギを握ります。

過度な完璧主義はスピードを犠牲にし、チームに過剰な負担をかけるリスクがあります。一方で、細部へのこだわりが顧客満足やブランド価値を大きく向上させることも事実です。この両者を正しく使い分けることが、限られたリソースで最大限の成果を上げる中小企業の成長戦略となります。

本記事では、経営現場における「完璧主義」と「細部へのこだわり」のバランスの取り方を、具体例や実践的なフレームワークとともに解説します。無駄を省き、顧客に本当に響く価値を届けるための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

完璧主義を捨てる重要性

経営者にとって、事業計画や製品・サービスの品質において「完璧を追求したい」という気持ちは自然なことです。しかし、過度な完璧主義は以下のようなデメリットを生む可能性があります。

- スピードの低下

アイデアを練りすぎて実行が遅れ、市場や顧客ニーズの変化に対応できなくなる。 - コストの増大

不要な部分まで「完璧」を求めるあまり、時間・資金・人的リソースのロスが大きくなる。 - 従業員の疲弊

完璧を追い求めるあまり、チームに過度なプレッシャーがかかりモチベーションが下がる。

特に中小企業では、経営資源や予算に限りがあるなかでスピード感が求められます。完璧を目指すより、「まずは試してみる」「改善を繰り返す」という姿勢を持つことが大切です。

細部までこだわるべき理由

一方、「細部までこだわる」こともビジネスで大きな差別化要因となります。たとえば次のような効果が期待できます。

- 顧客満足度の向上

細部まで行き届いたサービスや製品は、顧客に信頼感を与え、リピーターを増やす。 - ブランド価値の強化

ブランドは「感じの良さ」や「消費者体験」を通じて形成されるため、細やかな工夫がブランドイメージを高める。 - 競合優位性の獲得

大手には真似できないほどの“きめ細かな対応”や“現場での柔軟さ”が、中小企業の強みになる。

ただし、「あくまで顧客が喜ぶ部分」にフォーカスしてこだわることが重要です。社内の自己満足で終わるこだわりではなく、「顧客視点でのこだわり」を育てていくようにしましょう。

バランスをとるためのフレームワーク・考え方

両者は決して相反するものではありません。むしろ、「ここはスピード優先で8割の完成度で進める」「ここは顧客体験の要なので徹底的にこだわる」といったメリハリが大切です。

そのためにおすすめのフレームワーク・考え方をいくつか紹介します。

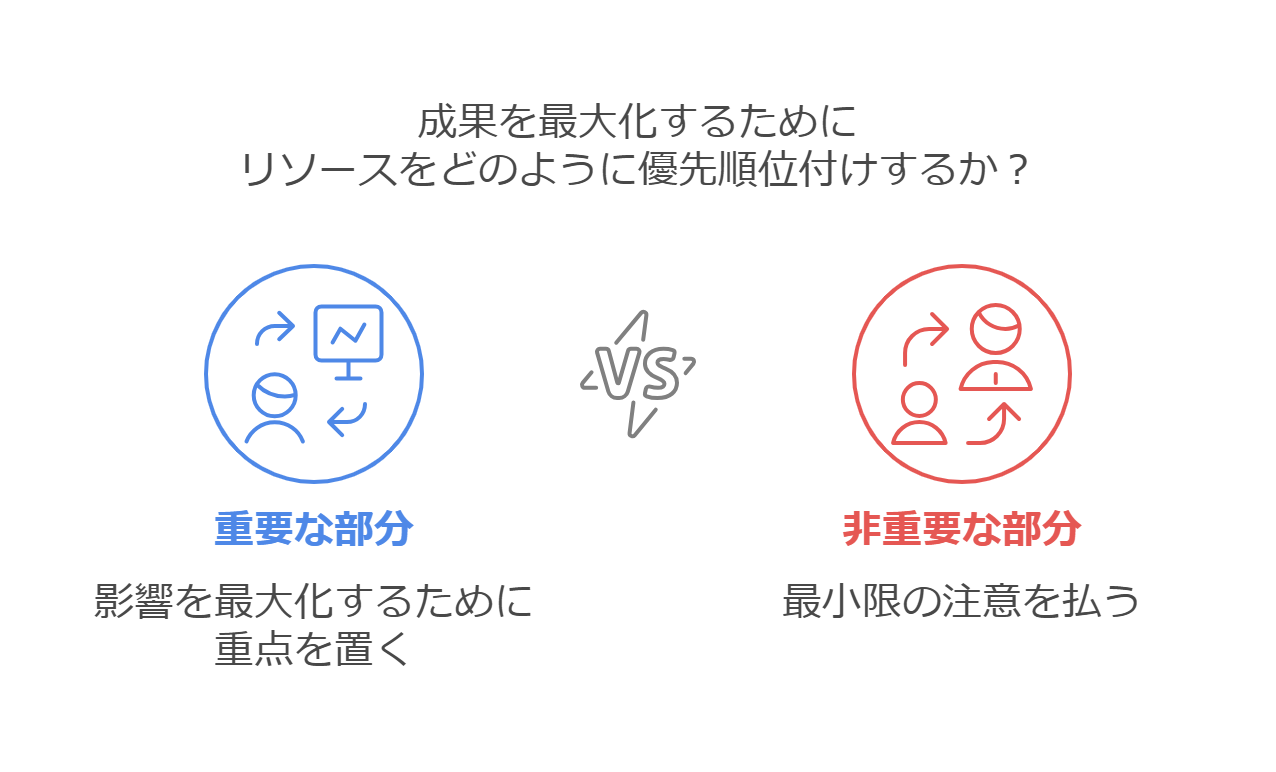

80:20の法則(パレートの法則)

企業活動の成果の大部分は、実は重要な一部から生まれているという考え方です。売上の8割が顧客の2割からもたらされる、という例が有名です。

これを自社のプロダクトやサービス開発にも応用し、「売上を大きく左右する部分」「顧客満足を左右するコア部分」にこそ力を注ぎ、それ以外の部分は最小限でよしとする、といった優先順位づけを行いましょう。

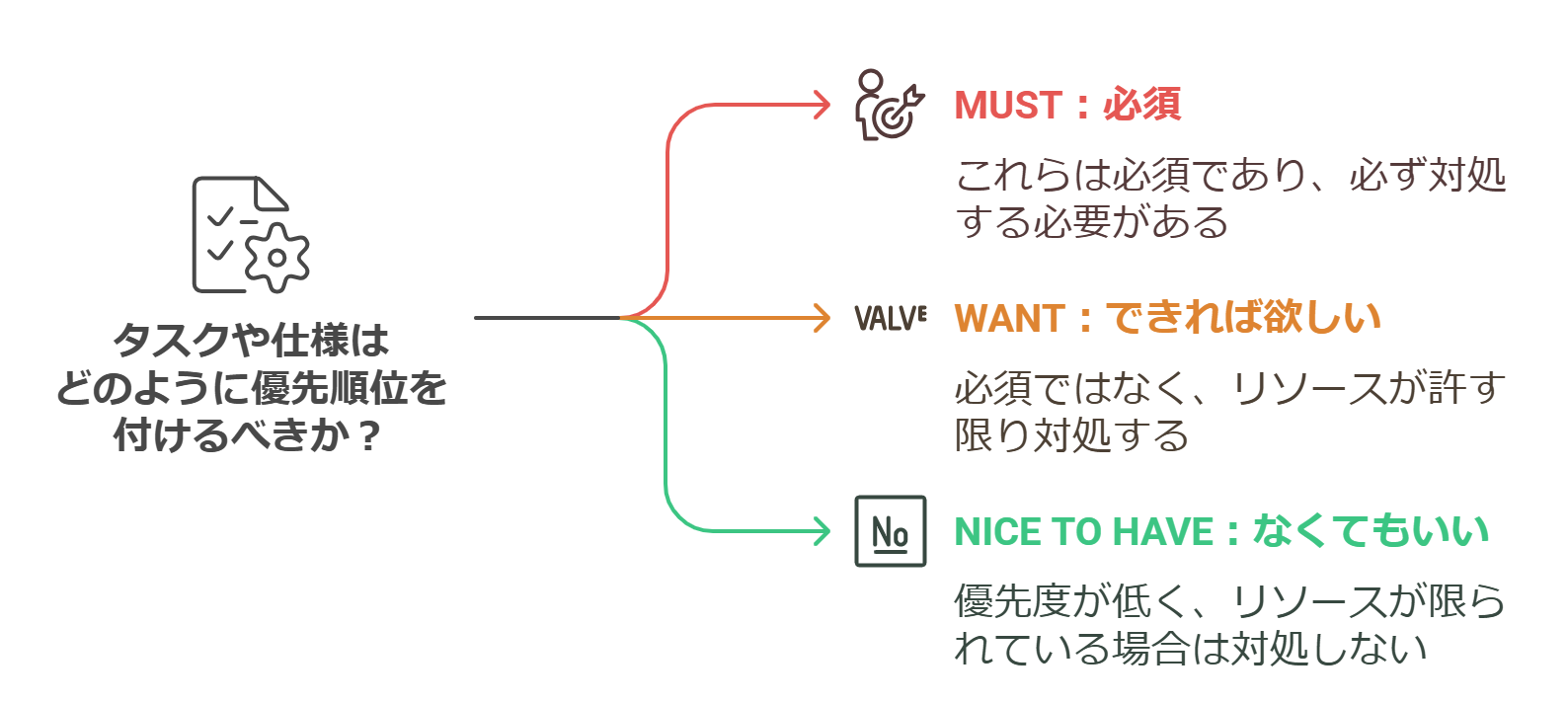

「MUST」「WANT」「NICE TO HAVE」に仕分け

複数のタスクや仕様を考える際に、「MUST(必須)」「WANT(できれば欲しい)」「NICE TO HAVE(なくてもいい)」と整理してみる方法です。自社にとって必須の領域、顧客が強く求める領域は徹底的にこだわり、それ以外は優先度を下げることで開発スピードやコストをコントロールできます。

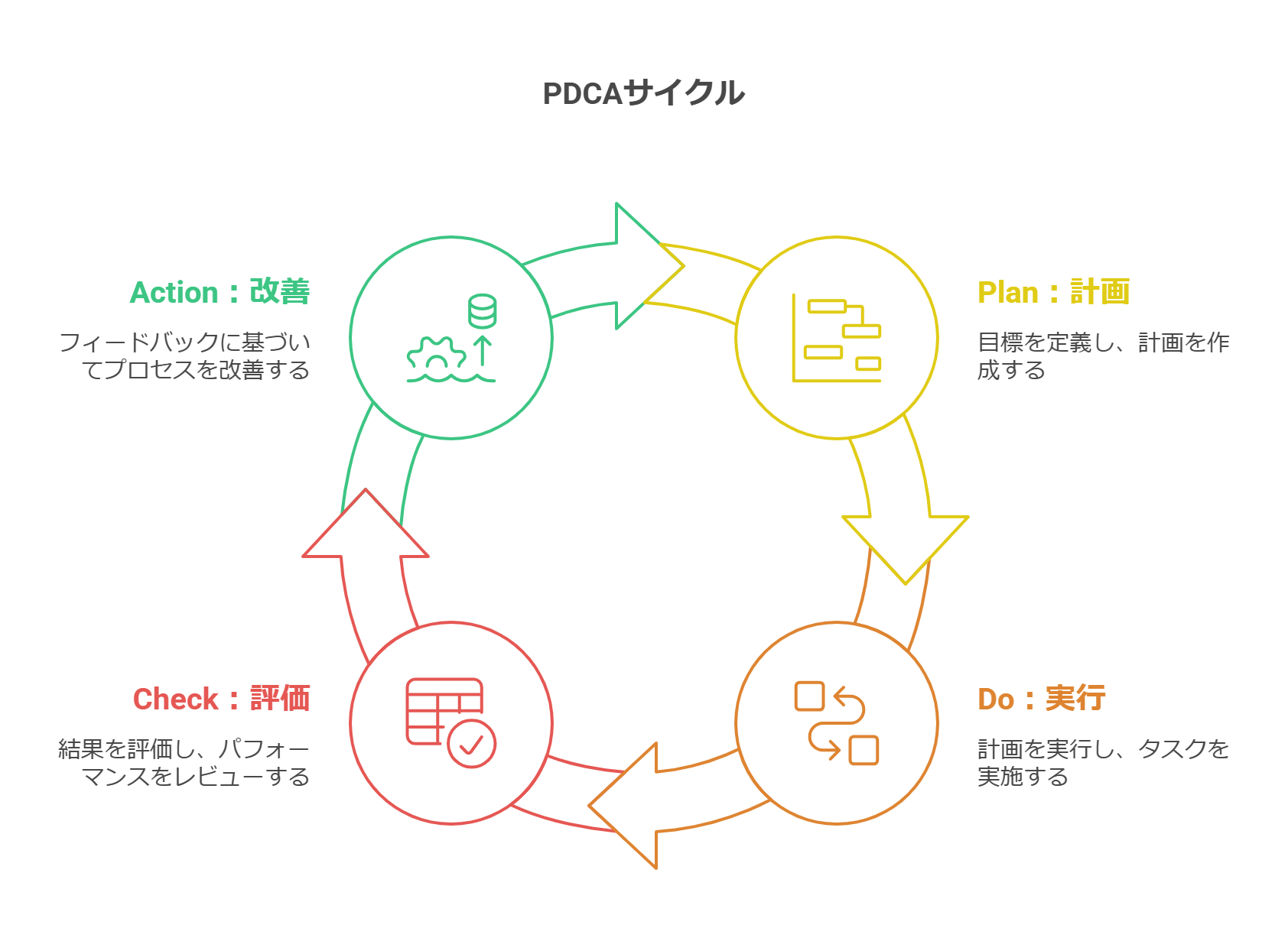

PDCAサイクル

「Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)」のPDCAを短いスパンで回すことで、完璧に仕上げてから世に出すのではなく、まず試してからフィードバックを得て改良するプロセスを回します。特に中小企業では、こうしたアジャイルな動きが競合他社との大きな差になります。

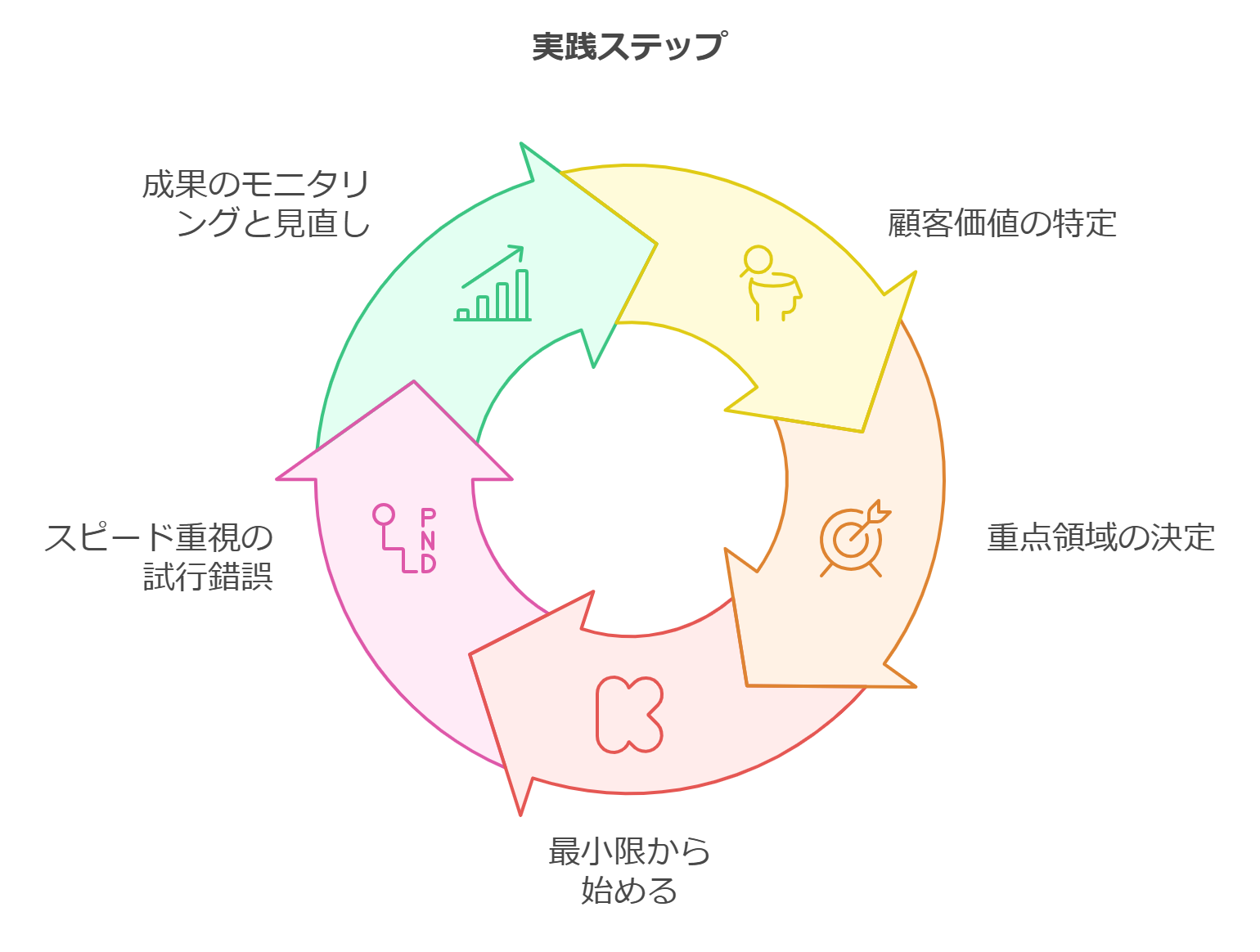

具体的な実践ステップ

- 顧客価値の洗い出し

お客様にとって価値が高い部分はどこかを、現場やお客様へのインタビュー、データ分析でしっかり把握しましょう。大掛かりな調査が難しい場合、直接ヒアリングやSNSアンケートなどの小さな取り組みでも十分です。 - 重点領域の決定

洗い出した顧客ニーズのうち、自社が最も強みを発揮できる部分を特定し、そこに最大限のリソースを投下する。ここは「細部にこだわる」領域と決めるわけです。 - 最小限から始める

重点領域以外の部分は完璧を目指さず、最小限のレベルでリリース・運用を始めましょう。もしお客様から不満の声が上がるようなら改善すればよいのです。 - スピード重視の試行錯誤

実際にリリースしたあとは、お客様の反応を早期にキャッチアップし、素早く改善していきます。多少の不完全さがあっても、迅速に修正を重ねることで最終的な完成度が高まります。 - 成果をモニタリングし、見直しを行う

定期的に成果をモニタリングし、重点領域の定義やプロセスを見直します。必要に応じて新しい要望や技術を取り入れましょう。

Q&A

Q1. 「完璧主義を捨てる」とは具体的にどうすればいいですか?

A. まずは「未完成の状態でも顧客に試してもらう」姿勢を持つことが大切です。リリース前にすべてを整えようとしないで、「出してみてから改善する」というマインドセットをチームに浸透させましょう。テストマーケティングや試験販売も有効です。

Q2.細部にこだわりすぎるとコストがかさむのではないでしょうか?

A. こだわるポイントはすべての要素ではなく、「顧客がその価値に対して対価を払ってくれる部分」絞りましょう。それ以外の要素にまで一律に力を入れていると、確かにコストが膨らんでしまいます。「MUST・WANT・NICE TO HAVE」の仕分けなどで優先度を明確化すると良いでしょう。

Q3. 顧客目線と社内の理想とのギャップが埋まりません。どうすればいいですか?

A. ギャップを埋める第一歩は「データ」と「直接の声」です。アンケートやインタビューなどでお客様のリアルな声を収集し、社内の理想と突き合わせましょう。数字と事例で社内を説得することが大切です。また、理想を目指しながらも、現実に即した優先順位を設定することで、両者をバランスよく実行できます。

Q4. 細部へのこだわりとスピード重視の両立は、どのように評価すればいいですか?

A. KGI(重要目標達成指標)やKPI(重要業績評価指標)を導入し、定量・定性両面から評価できる仕組みを整えましょう。たとえば、リリースから最初の1か月で顧客満足度のアンケート結果や売上の伸び率をチェックし、製品・サービスの改善度合いを判断する。これにより、「どこを細部までこだわるか?」と「どこをスピーディーに進めるか?」を調整できます。

まとめ

完璧主義を捨てることでスピードや柔軟性を得る一方で、細部へのこだわりは顧客満足やブランド価値を高める強力な手段になります。

この相反するようで補完し合う2つを上手に使い分けるためには、

- 顧客が求める価値を的確に見極める

- 力を入れるポイントとそうでないポイントを区別する

- 部分的な不完全さを恐れずにリリースし、改善を繰り返す

といったプロセスが不可欠です。

中小企業が限られたリソースで効率的に成長していくためには、スピード感と顧客視点の両方を意識してメリハリをつけることがカギとなります。

完璧主義と細部へのこだわりを上手に使い分けながら、自社ならではの強みを活かしていきましょう。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)