唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

このコラムでは、私のコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

中小企業にとって、持続的な成長を実現するためには、自社内の努力だけでなく、外部パートナーとの良好な関係構築が欠かせません。仕入先や外注先と協力することはもちろん、彼らと「共に成長する」という視点を持つことが、長期的な競争力を生むカギとなります。

しかし、取引関係を単なる契約ベースで捉えたり、一方的な要求を押し付けるだけでは、信頼や協力の基盤を築くことはできません。

本記事では、外部パートナーを味方につけ、強固な信頼関係を築きながら、取引関係を戦略的に強化するための具体的なステップを解説します。「相互成長」のマインドを実践に落とし込み、持続可能な経営基盤を作り上げるためのヒントをお伝えします。

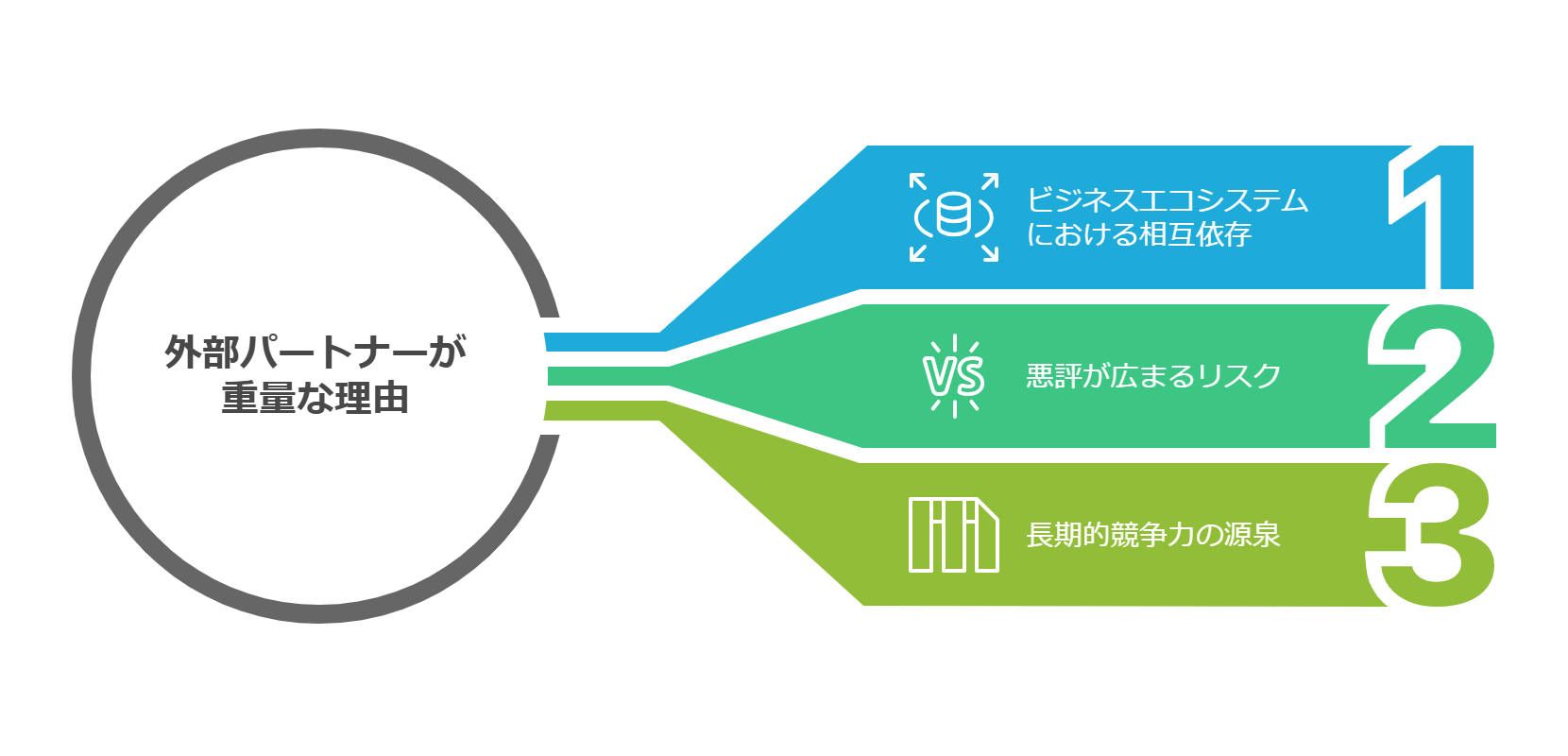

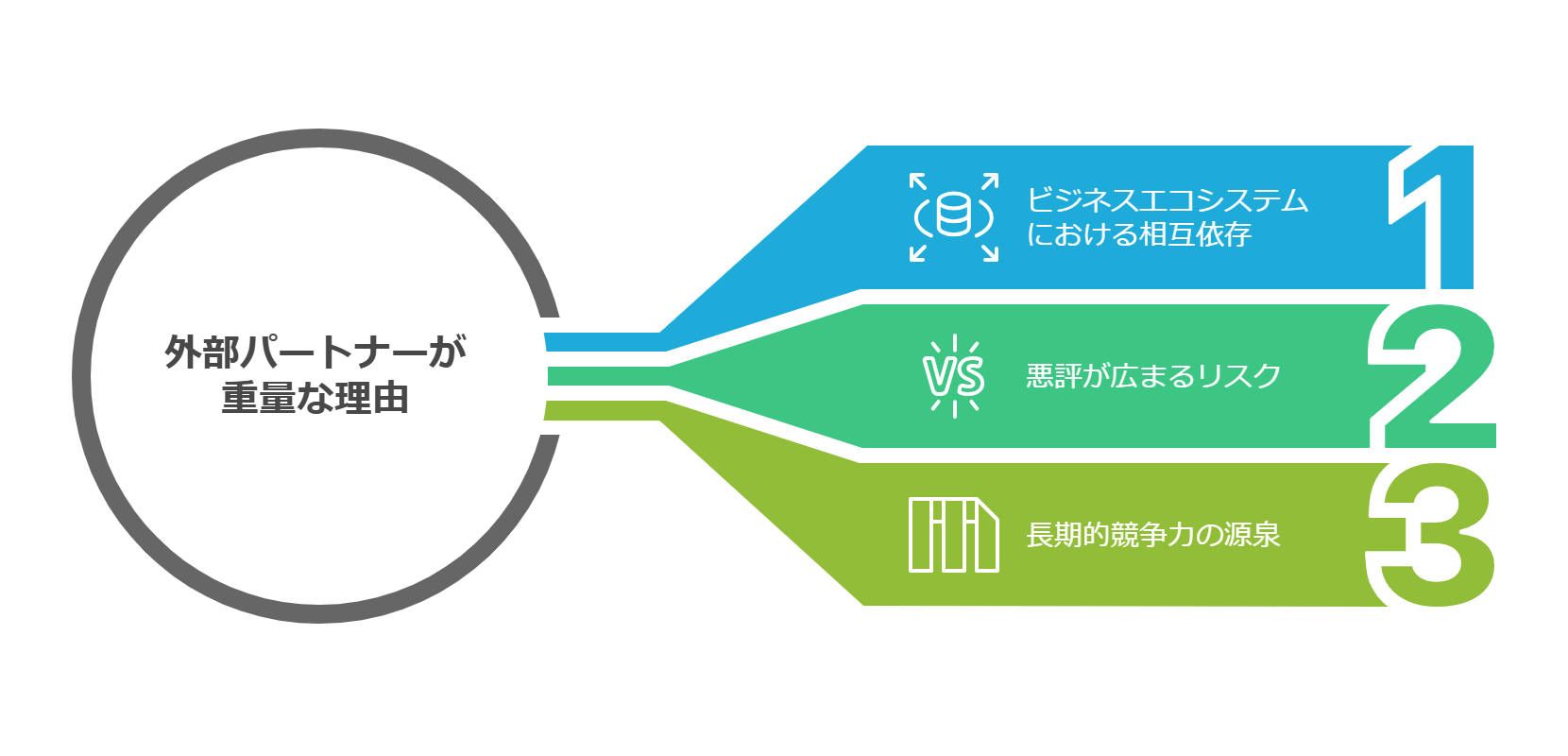

なぜ外部パートナー(仕入先・外注先)が重要なのか?

理由①:ビジネスエコシステムにおける相互依存

現代のビジネスは複雑化しており、ひとつの企業だけで完結できる領域は限られています。そしてそもそも、会社というものは自社だけでは成り立ちません。例えば、製造業であれば原材料の調達が不可欠ですし、その他の業種も水道光熱費や文房具など、基本的な経費一つとっても自社だけですべてを賄うことは不可能です。こうした基本的なインフラやリソースだけでなく、製品やサービスを支える部品供給、専門知識、外部リソースなど、さまざまな要素を他社に依存する必要があります。そして、自社の付加価値は、このような外部との協働によって生まれる部分が大きいのです。これをビジネスエコシステムとして捉え、互いを尊重し合うことでシナジーを高められれば、各社が長期的に利益を得られる好循環を生み出すことができます。

理由②:悪評が広まるリスク

「金を払っているのはこっちだ!」という意識で外部パートナーを軽視し、あまりに横暴な対応を続けていると、その評判はいずれ必ず他の企業や人脈にも伝わります。SNSや口コミサイト、サプライヤー同士のネットワークなど、悪評が巡り巡る経路は多岐にわたります。結果的には、協力者が誰もいなくなって孤立し、事業継続そのものができなくなるという深刻な事態を招く可能性があるのです。

理由③:長期的競争力の源泉

短期的に「コストを抑えて早く納品してくれればそれでいい」という思考だけで外部パートナーを使い潰してしまうと、業者を替え続けることになり、安定した品質やサービスを確保しにくくなります。逆に、パートナーと長期的な関係を築けば、納期の柔軟な調整や新技術の共有など、コスト以上の価値を受け取るチャンスが増大します。

外部パートナーとの関係構築における3つのポイント

ポイント①:「Win-Win」のマインドセットを確立する

ビジネスにおいては取引条件や価格交渉ももちろん大切ですが、それを超えた共存共栄の視点が必要です。単に「支払う側」「受け取る側」という上下関係を前提にするのではなく、互いが利益を得られるWin-Winの方法を探る姿勢こそが、中長期的な利益と信頼関係の構築につながります。

■ポイント

自社の要求を相手に押し付けるだけでなく、相手が求めている価値(追加発注の有無、安定した受注、適切なリードタイムなど)を理解し、双方のメリットを考える。

ポイント②:コミュニケーションの質と頻度を高める

相手に協力してもらうためには、日頃からの情報共有や感謝の意を伝えることが重要です。単にメールでの定期的な連絡だけでなく、時には直接足を運ぶ、オンライン会議で顔を合わせるなど、相互理解を深める機会を増やしましょう。コミュニケーションの質が高まると、不測の事態にも柔軟に対応しやすくなります。

■ポイント

「あの会社はちゃんと事情をわかってくれている」「一緒に問題を解決してくれる」という安心感を外部パートナーに与えると、結果として優先度の高い対応やコスト面の譲歩を得られる可能性も高まる。

ポイント③:定期的な評価と改善サイクルを回す

良好な関係を維持するためには、定期的に外部パートナーとの取引状況を振り返り、改善点を探る習慣を持つことが大切です。例えば、四半期ごとに行う振り返りのミーティングでは、お互いに納期・品質・コストなどの目標達成状況を共有し、改善策を練る場を設けると良いでしょう。

■ポイント

PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルやKPI(重要業績評価指標)を設定し、客観的な指標をもとに評価を行う。相手に期待する部分と自社がサポートすべき部分を明確にし、「協働」の視点を忘れない。

KPIについては、以下の記事でも解説しています。より詳しく知りたい方は、ぜひお読みください。

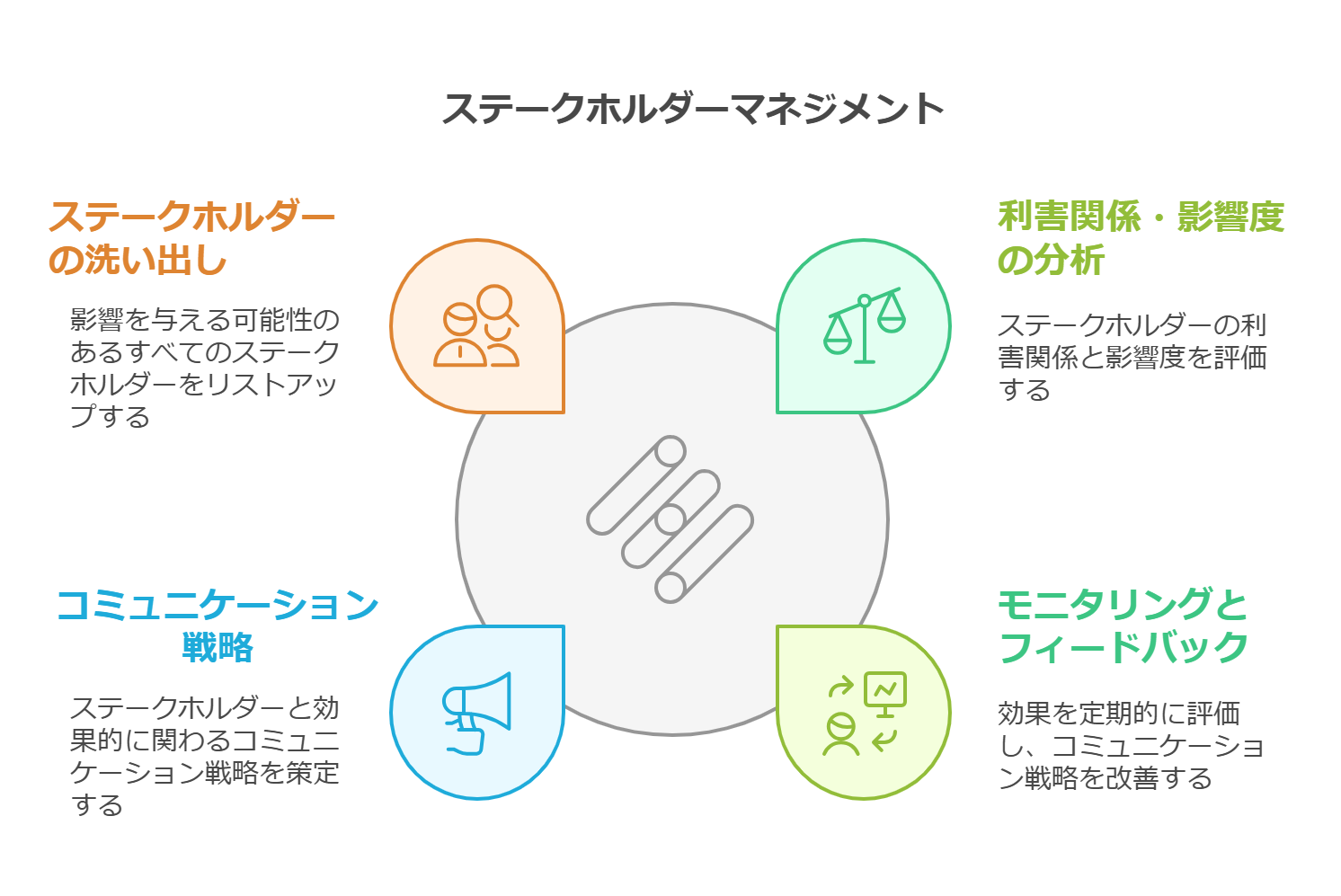

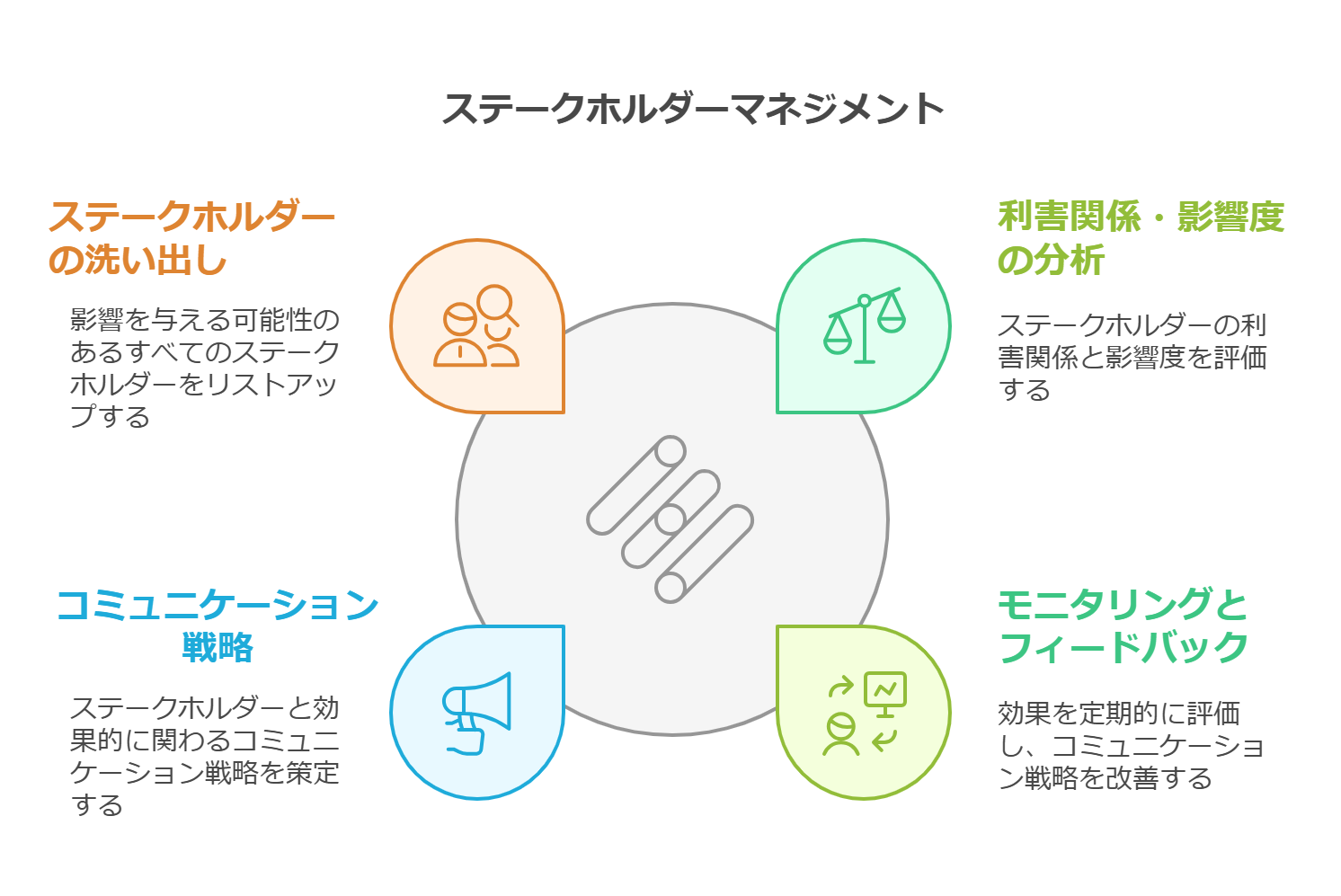

ステークホルダーマネジメントの活用

外部パートナーとの付き合い方を考える際、「ステークホルダーマネジメント」の手法が参考になります。企業活動に影響を与える、あるいは影響を受ける存在を「ステークホルダー」と呼び、主要なステークホルダーとその利害を分析することで、円滑にプロジェクトを進めるための施策を検討します。

①ステークホルダーの洗い出し

仕入先、外注先だけでなく、金融機関や地元コミュニティなども含め、幅広くリストアップする。

②利害関係・影響度の分析

各ステークホルダーが「何を重視しているのか?」「自社にとってどの程度影響が大きいのか?」をマッピングする。例えば「高品質を重視する仕入先」「迅速な対応が得意な外注先」など、それぞれの強みと要望が異なる。

③コミュニケーション戦略の設定

影響度が高いステークホルダーほど、定期的にコミュニケーションする必要がある。重要度に応じた連絡方法や頻度を決めた上で、訪問、オンライン会議、定期レポート、感謝メールなど、さまざまな手段を活用する。

④モニタリングとフィードバック

定期的に評価を行い、コミュニケーション戦略を見直す。相手の満足度や自社の目標達成度を客観的に把握して、改善につなげる。

このようにステークホルダーマネジメントを取り入れると、外部パートナーとのやり取りを「単なる取引関係」から「共同で成果を創出する関係」へと高めることができます。

Q&A

Q1.今のところ外部パートナーとの取引に支障はありませんが、予防的にどう動けばいいですか?

A: まずは仕入先や外注先とのコミュニケーションを定期的にとる習慣を作りましょう。取引に支障が出てから改善を図るより、問題が起こる前からちょっとした疑問点や要望に耳を傾けておく方が、大幅なコストや時間を節約できます。加えて、相手に感謝や配慮を伝える小さなコミュニケーションを積み重ねることが、結果的にスムーズな交渉やプロジェクト進行につながります。

Q2.複数の外部パートナーと取引する際の優先順位づけはどうすればいいですか?

A: ステークホルダーマネジメントの考え方を応用しましょう。取引規模だけでなく、今後の自社戦略における重要性や、技術的な独自性を持っているかなど、多面的に評価することが必要です。たとえば、A社は大口取引でコストメリットが大きいが、B社は革新的な技術を持っていて成長のカギを握っている、といった具合に、定量・定性双方で整理し優先度を決めるとよいでしょう。

Q3.相手との利益が反する場合、どのように対応するのがベストですか?

A: 価格交渉や納期交渉などで利益相反が起こるのはごくごく自然なことです。大切なのは、短期的なコストだけを優先するのではなく、今後の長期的な関係や企業価値を見据えて交渉することです。互いの事情や制約条件をオープンに話し合うことで、妥協点を見出す可能性が高まります。最終的に合意できない場合でも、相手に配慮した対応をとることで、将来的な協力関係を残せる可能性があります。

まとめ

仕入先や外注先に対して「金を払っているのはこちらだ」という姿勢だけで接する企業は、いずれ孤立を招きます。

信用や評判はお金だけでは買えず、地道なコミュニケーションと相手を思いやる姿勢がなにより大切です。外部パートナーとの関係を大切にすることで、相手からの協力や新しい提案、迅速な対応など、多くの「付加価値」を引き出すことができます。

中小企業であっても、むしろ中小企業だからこそ、こうした「協働」と「信頼」のマインドセットを強く持ち、サステナブルな経営に向かうことが必要です。

常に「相互成長」を意識し、外部パートナーと共に市場を拡大しイノベーションを起こせる関係を築き上げることこそが、中長期的な企業の競争力強化と持続的発展のカギとなるでしょう。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)