唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「優秀な人材を採用し適切に配属していれば、組織はうまく回るはずだ!」

一般的にそのように考えがちなのですが、実情はどうでしょうか?実際に会社を経営をされているあなたは、それほど事は単純ではないことを十分に理解されていることだと思います。実際、企業の経営においては、優秀な人材を採用して配置しただけでは解決しない問題が数多く存在しています。

パーソル総合研究所が行った「職場のハラスメントについての定量調査(2022年)」によれば、全就業者の34.6%が職場で何らかのハラスメント被害を経験したと回答しています。最も多い内容は「仕事について批判・言葉で攻撃される」(65.1%)、次いで「乱暴な言葉遣いで命令・叱責される」(60.8%)、「小さなミスに過剰に罰せられる」(58.8%)等、まさに職場の人間関係トラブルが多数報告されています。

その代表例の1つとして、組織の雰囲気やチームワークを損なう社員の存在が挙げられます。こうした社員を「危険人物」と呼ぶことがあります。

しかし、経営の実務においては、特定の人を「危険人物」と決めつけてラベルを貼ることは、かえって新たなリスク(誤認や対立の激化)を招くことがあることもまた事実です。そこで本コラムでは、危険人物と思われる人の人格そのものを否定するのではなく、「組織の健全な運営や職場環境に悪影響を及ぼす観察可能な行動(=高リスク行動)」に焦点を当ててお伝えしたいと思います。特に中堅・中小企業の場合、大手企業と違って従業員数に限りがあります。そのため、たった一人の「高リスク行動」が組織全体に与える悪影響は想像以上に大きくなることがあり、経営者としてはこうした兆候を早期に発見し、事実に基づいて適切に対応することが不可欠となります。

本コラムでは、「具体的にどのような行動が高リスクなのか?」「経営者としては何を観察し、どのように対処するべきか?」について、すぐに使える実務テンプレートも交えて掘り下げていきます。本コラムが、あなたの会社をよりよい組織にするための一助となれば幸いです。

なお、本稿では組織や職場環境に悪影響を及ぼすケースを扱いますが、個人の人格を断定する意図はありません。あくまで、「観察可能な行動事実」に焦点を当てることを前提にお読みください。

なお、本テーマについては以下の動画でも解説していますので、もしよろしければご覧下さい。

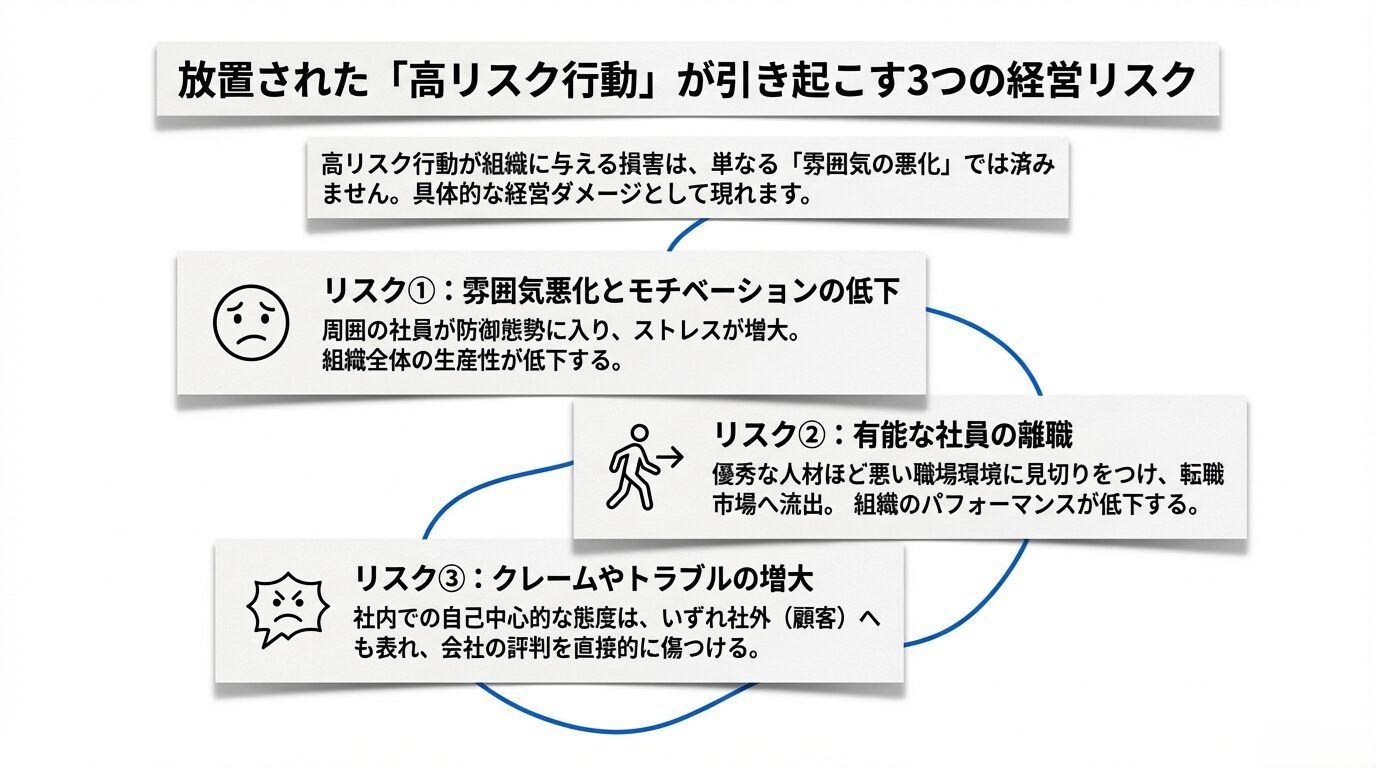

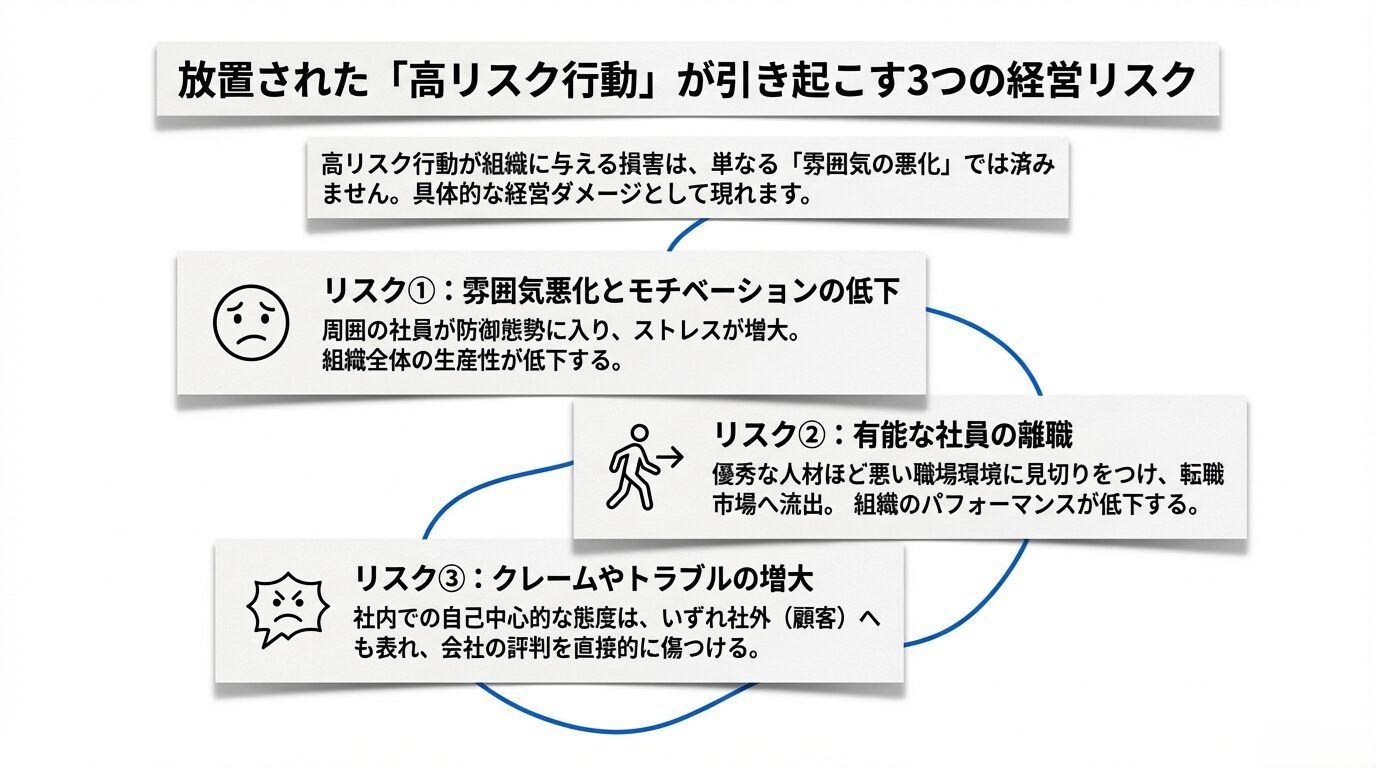

「高リスク行動」が組織に引き起こすリスクとは?

経営者にとって、「人」は最も重要な経営資源である一方で、最も扱いが難しい資源でもあります。まず最初に、放置された「高リスク行動」が組織に与えるリスクの大きさを認識しておきましょう。

リスク①:雰囲気悪化とモチベーションの低下

組織で起こる最も顕著な問題が、職場の雰囲気の悪化です。過度に自己中心的な言動や攻撃的なコミュニケーションが目立つ社員が1人でもいると、周囲の社員は「次は自分がターゲットになるのではないか」と防御態勢に入り、大きなストレスを感じるようになります。そして、そのストレスは他の社員のモチベーションをも低下させ、生産性までも低下させていくことになってしまうのです。

リスク②:有能な社員の離職

雰囲気が悪い職場には、優秀な社員ほど長く留まらない傾向があります。あなたの会社で「優秀」と考えられている社員は、一般的に転職市場においても高く評価される可能性があります。まして、少子高齢化で働き手がますます不足する我が国においては、「求職者 < 企業の求人数」である売り手市場の傾向が継続しています。その意味で、彼らは会社や上司、同僚を選択する「自由」を持つ立場にあるとも言えるでしょう。

もしあなたの会社で高リスクな言動が放置されているならば、彼らがわざわざあなたの会社で今後も働き続ける理由はないのかもしれません。結果的に特定社員の行動が原因となり、離職が重なって組織全体のパフォーマンスが低下する可能性があるのです。

リスク③:クレームやトラブルの増大

社内での態度は、いずれ社外への態度にも表れます。自己中心的な言動をとる社員が顧客対応をしていた場合、その態度の悪さやコミュニケーション不足が直接クレームに発展し、会社の評判を落とすことにもつながります。

「高リスク行動」の典型的な特徴と観察ポイント

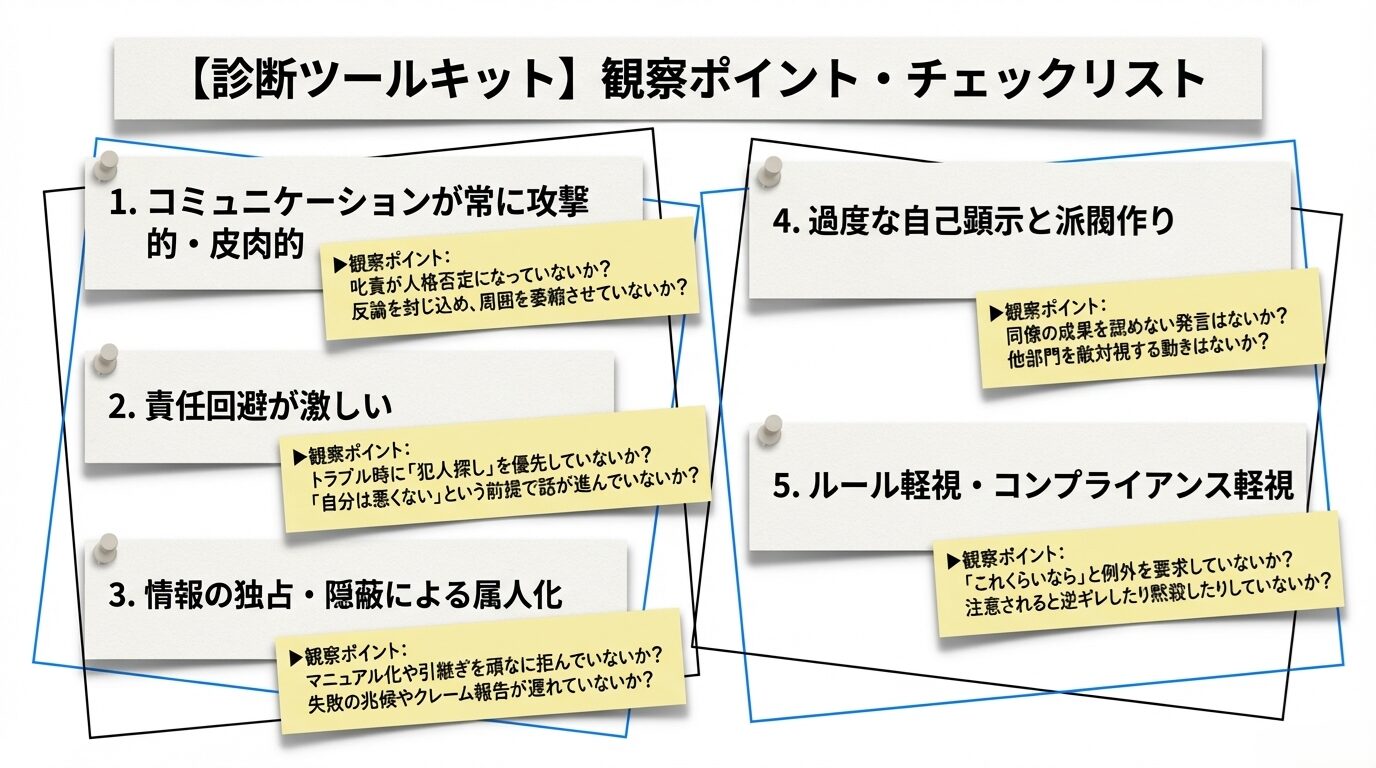

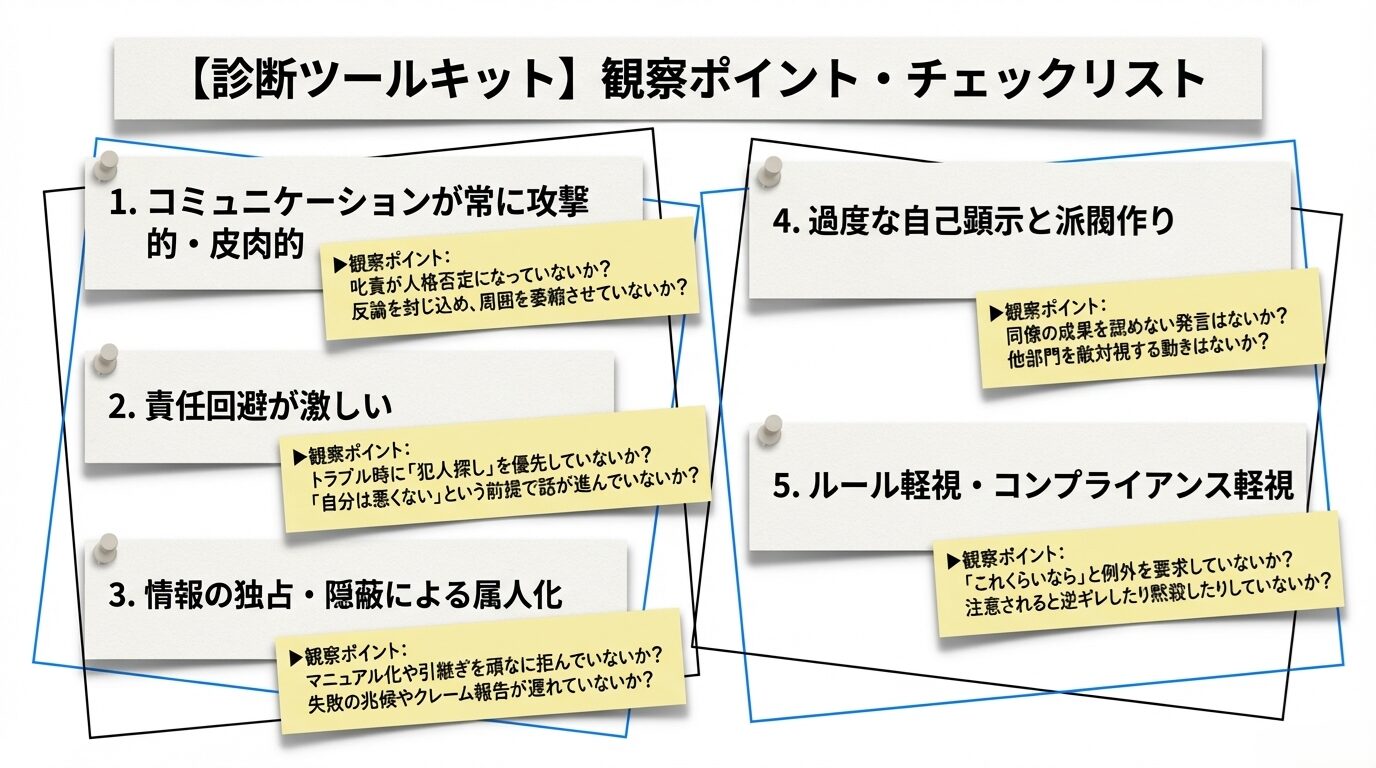

では、具体的にどのような行動特徴を持つ人が組織にとってのリスクとなり得るのでしょうか? ここでは、「人格(性格)」ではなく、経営者が客観的に観察できる「行動事実」として代表的なケースを例に挙げて説明していきましょう。

特徴①:コミュニケーションが常に攻撃的・皮肉的

言葉の選び方や声のトーンが常に攻撃的であったり、皮肉や嫌味を含む発言を好む傾向にある行動です。特に、部下に対して過剰に厳しく接したり、人前で特定の社員を晒し者にしたりする場合は要注意です。

▶観察ポイント: 叱責が業務指導の範囲を超えて人格否定になっていないか? 反論や質問を封じ込め、周囲を萎縮させていないか?

特徴②:責任回避が激しい

問題が起きたときに、自らの責任を認めず、部下や同僚、あるいは前任者に責任を押し付けようとする行動です。組織での責任の所在が曖昧な状態が続けば、会社全体としての説明責任そのものが機能しなくなります。

▶観察ポイント: トラブル発生時に、事実確認よりも先に「誰が悪いか(犯人探し)」を優先していないか? 「自分は悪くない」という前提で話が進んでいないか?

特徴③:情報の独占・隠蔽による属人化

自分の社内的な地位を守るために、意図的に情報を隠蔽して社内での情報共有を妨げる行動も、組織にとっては高リスクです。手順や顧客情報を「自分に聞かないと分からない」状態にし、周囲をコントロールしようとします。

▶観察ポイント: マニュアル化や引継ぎを頑なに拒んでいないか? 失敗の兆候やクレーム報告が遅れていないか?

特徴④:過度な自己顕示と派閥作り

常に周囲の注目を集めようとして、自己正当化や自慢話に終始するタイプです。実績が伴っていればまだしも、他者の貢献を軽視したり、社内で「味方」を集めて対立構造を作ろうとする動きは、チームワークを著しく阻害します。

▶観察ポイント: 成果を過大に語り、同僚の成果を認めない発言はないか? 特定のメンバーだけで固まり、他部門を敵対視していないか?

特徴⑤:ルール軽視・コンプライアンス軽視

勤怠、経費、情報管理などで「自分は特別だ」という態度をとり、グレーな行動を繰り返すケースです。

▶観察ポイント: 「これくらいなら大丈夫」と例外運用を要求していないか? 注意されると逆ギレしたり黙殺したりしていないか?

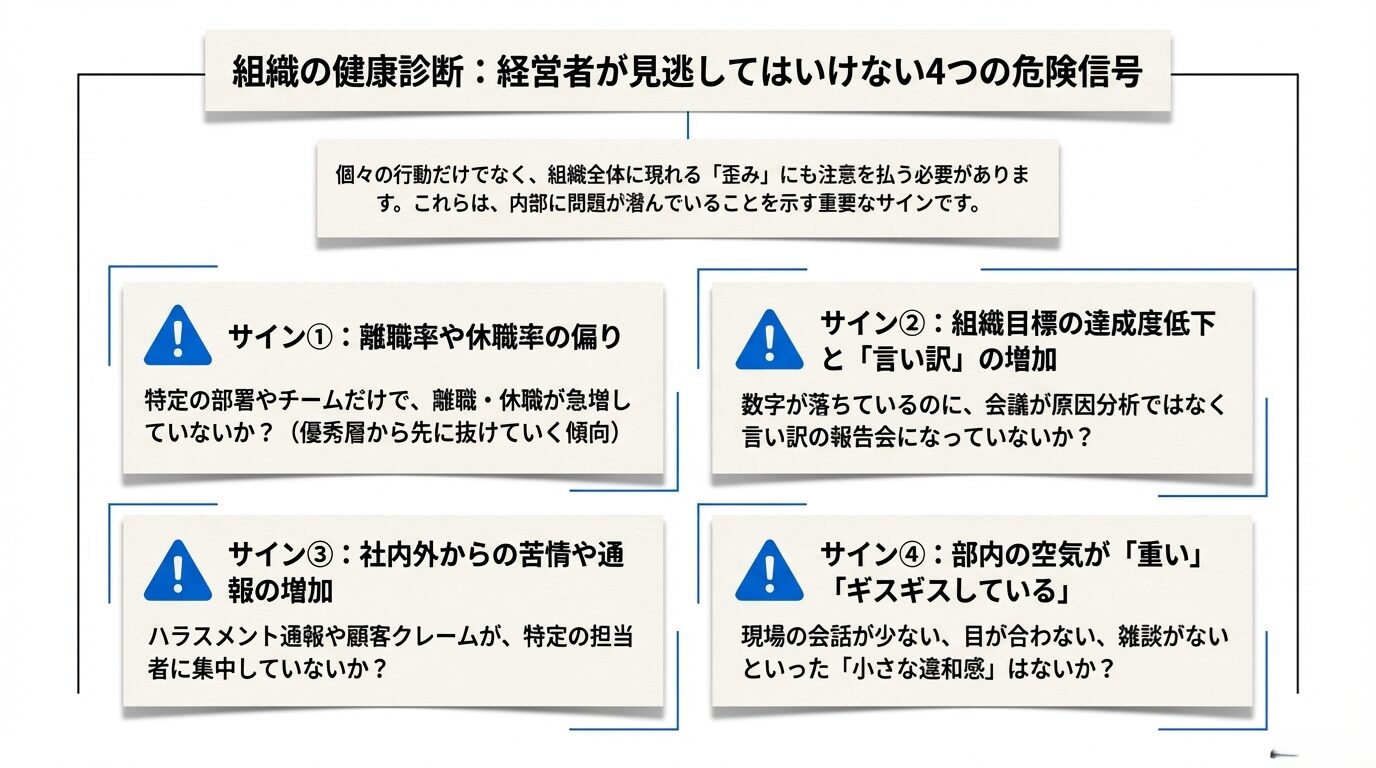

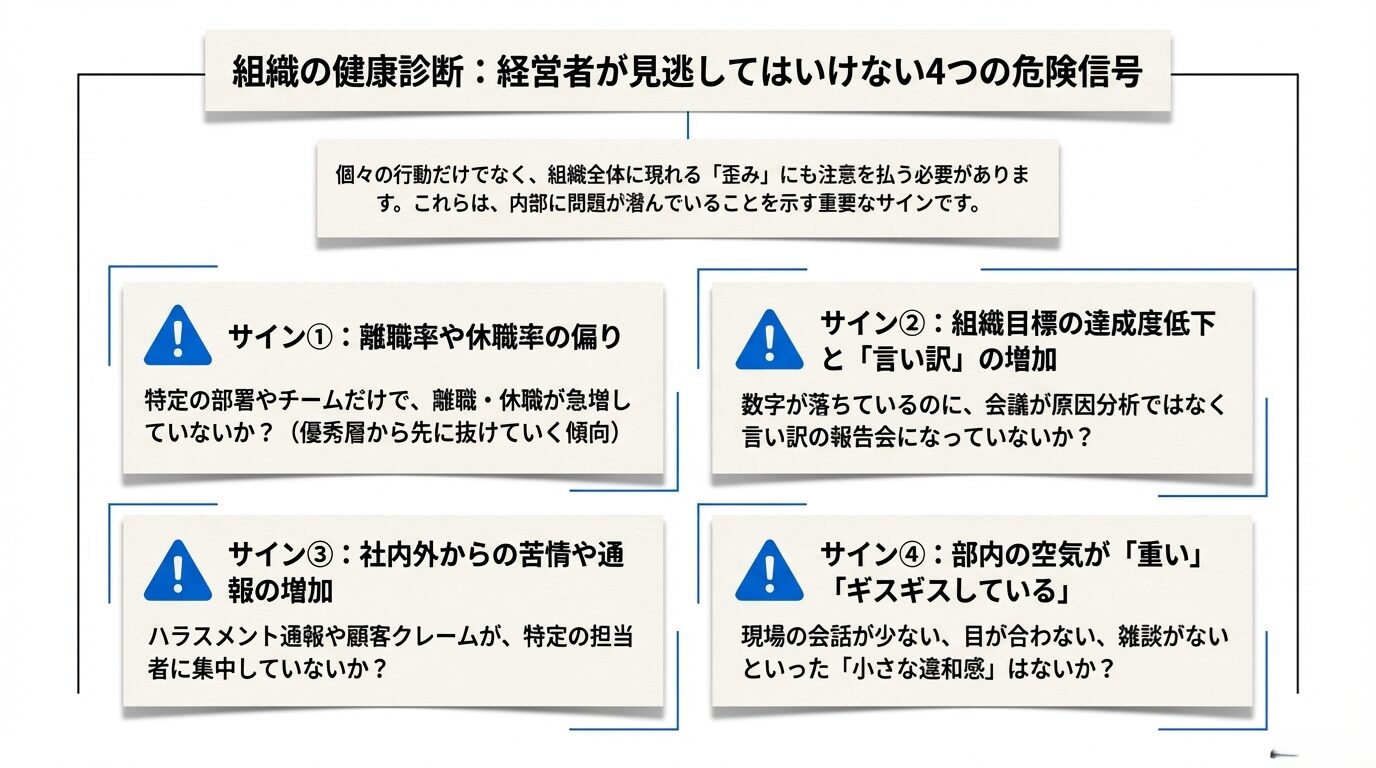

早期発見のポイント:経営者が注目すべきサイン

中堅中小企業の場合、従業員数が少ない分だけ経営者が社員一人ひとりの情報を比較的把握しやすいというメリットがあります。一方で、「あまりに人に干渉しすぎると、嫌われてしまうのではないか?」といった心理から、問題の発見が遅れてしまうケースも少なくありません。

経営者としては、人物を評価する前に、組織に現れる以下の「4つのサイン」を見逃さないことが重要となります。

サイン①:離職率や休職率の偏り

突然、ある部署やチームだけ離職率や休職率が高まった場合、もしかするとその部署・チームには「高リスク行動」をとる人物が潜んでいるかもしれません。 私が担当したあるクライアントでも、特定の部門で半年以内に2名の中堅社員の退職が続いたことがありましたが、その2名の退職理由に共通していたのは「あのような上司とはやっていけない」というものでした。優秀層から先に抜けていくのも特徴の一つです。

サイン②:組織目標の達成度低下と「言い訳」の増加

組織全体の業績や目標達成率に明らかな低下が認められた場合、注意が必要です。もちろん市場環境の変化によることも多いですが、数字が落ちているのに明確な原因分析が出てこない、会議が言い訳ばかりの報告会になっている場合は、内部の人間関係に問題が潜んでいる可能性があります。

サイン③:社内外からの苦情や通報

社内のハラスメント通報窓口や上司への相談件数が突然増えたり、顧客や取引先からのクレームが特定の担当者に集中していないかチェックすることも重要です。近年はコンプライアンス意識の高まりにより、社会全体がハラスメントや不正行為に敏感となっているため、通報や相談が増えやすい傾向にあります。

サイン④:部内の空気が「重い」「ギスギスしている」

経営者が現場を訪問した際に、社員同士の会話が異様に少なかったり、誰かが話すたびに周囲が神経質になっている雰囲気を感じるといったネガティブな空気感がある場合には注意が必要です。目が合わない、雑談がない、といった小さな違和感を大切にしてください。

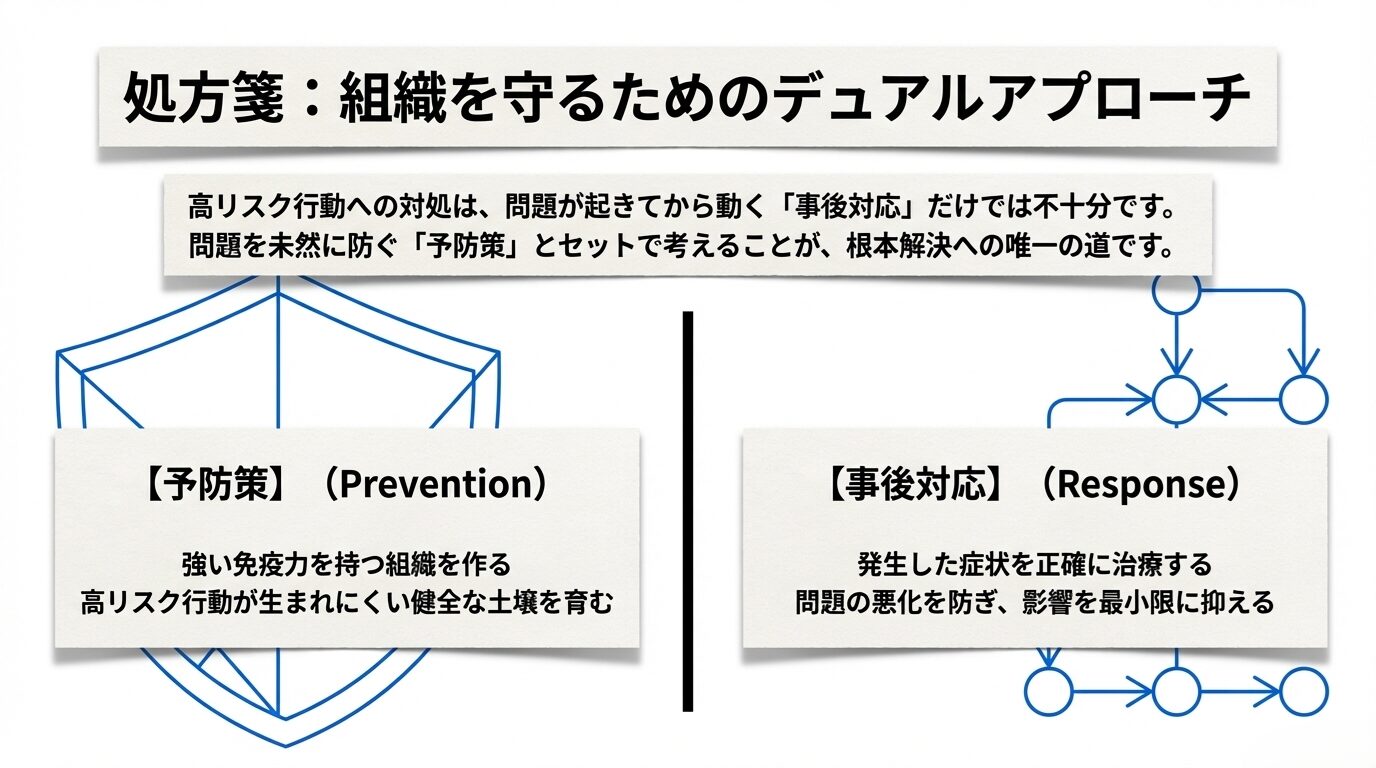

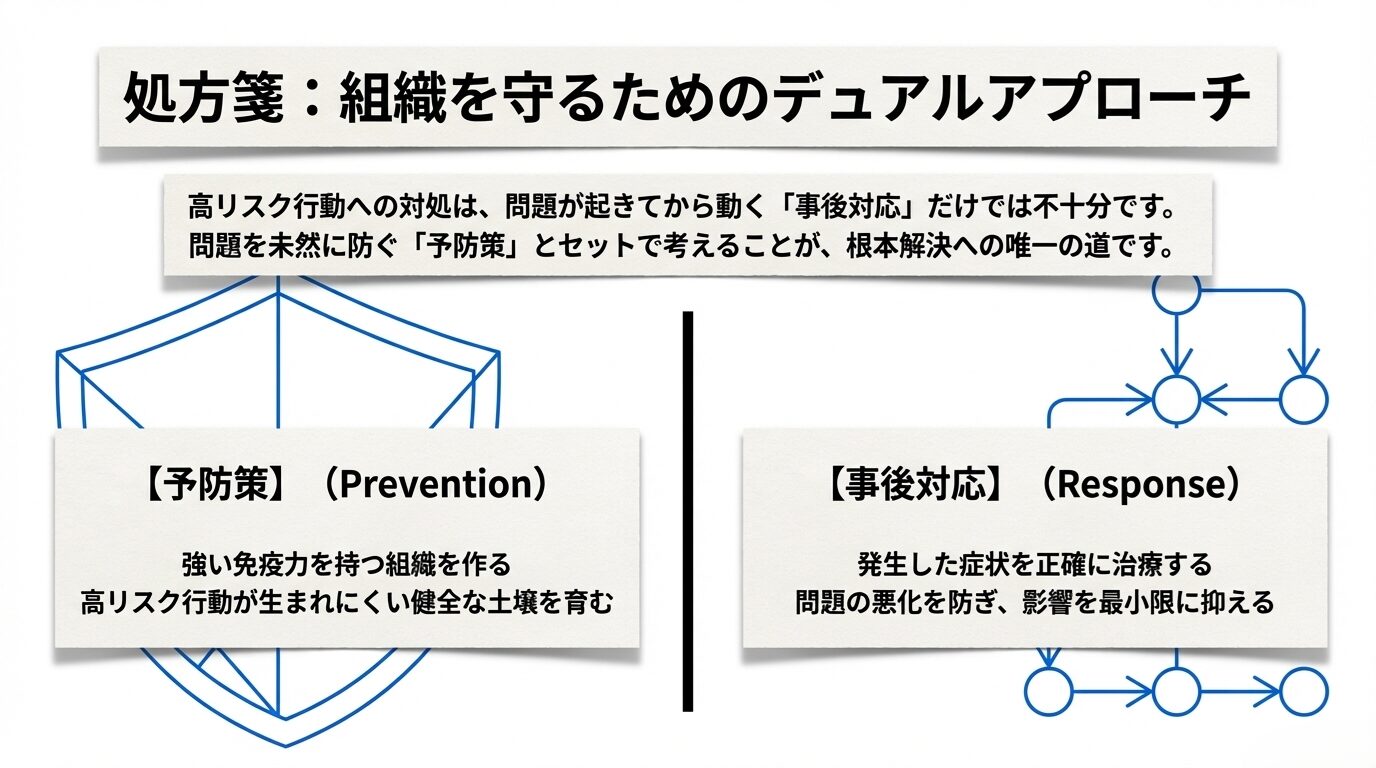

対処法:予防策と事後対応

「高リスク行動」への対処法としては、未然に防ぐ予防策と、問題が起きた際の事後対応をセットで考えることが重要です。特に事後対応においては、感情的に動いてしまうと法的リスクを招きかねないため、冷静な「手順」を守ることが大切です。

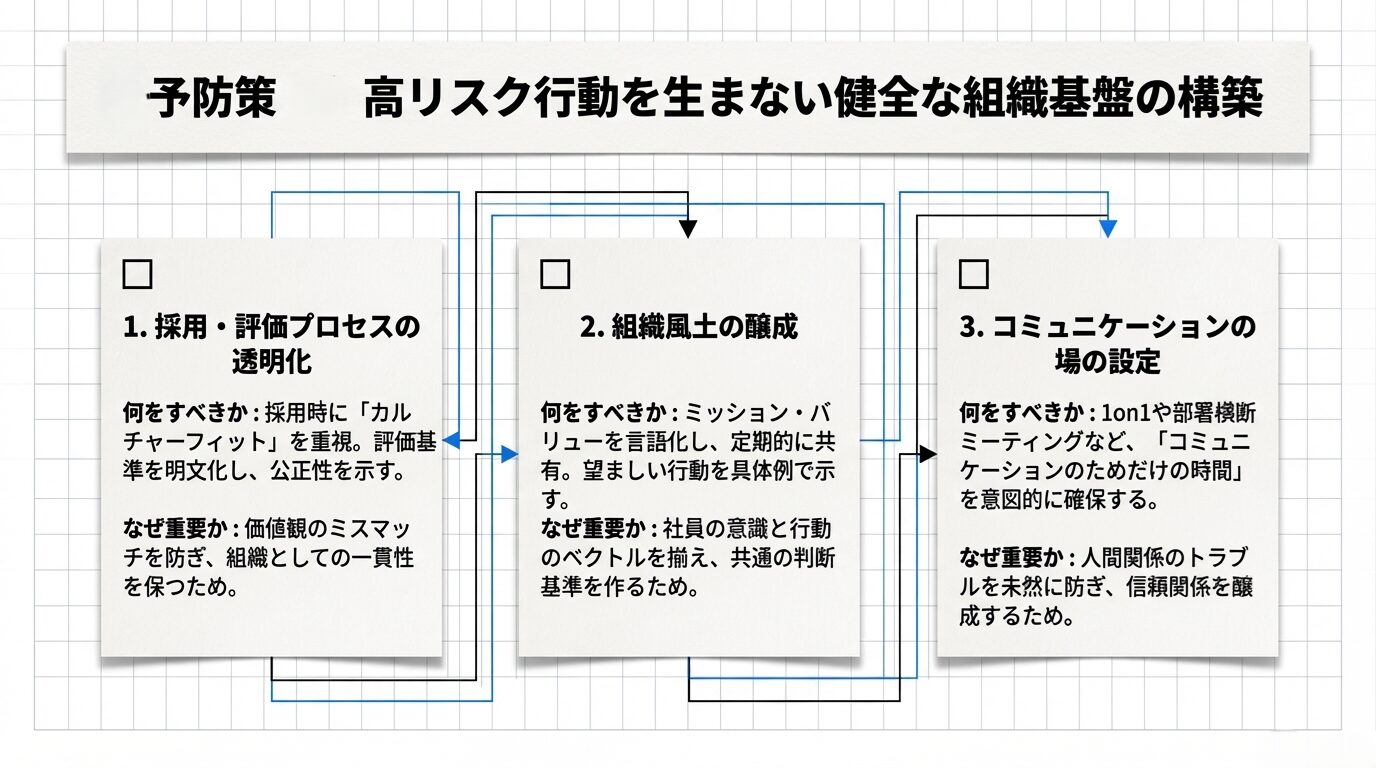

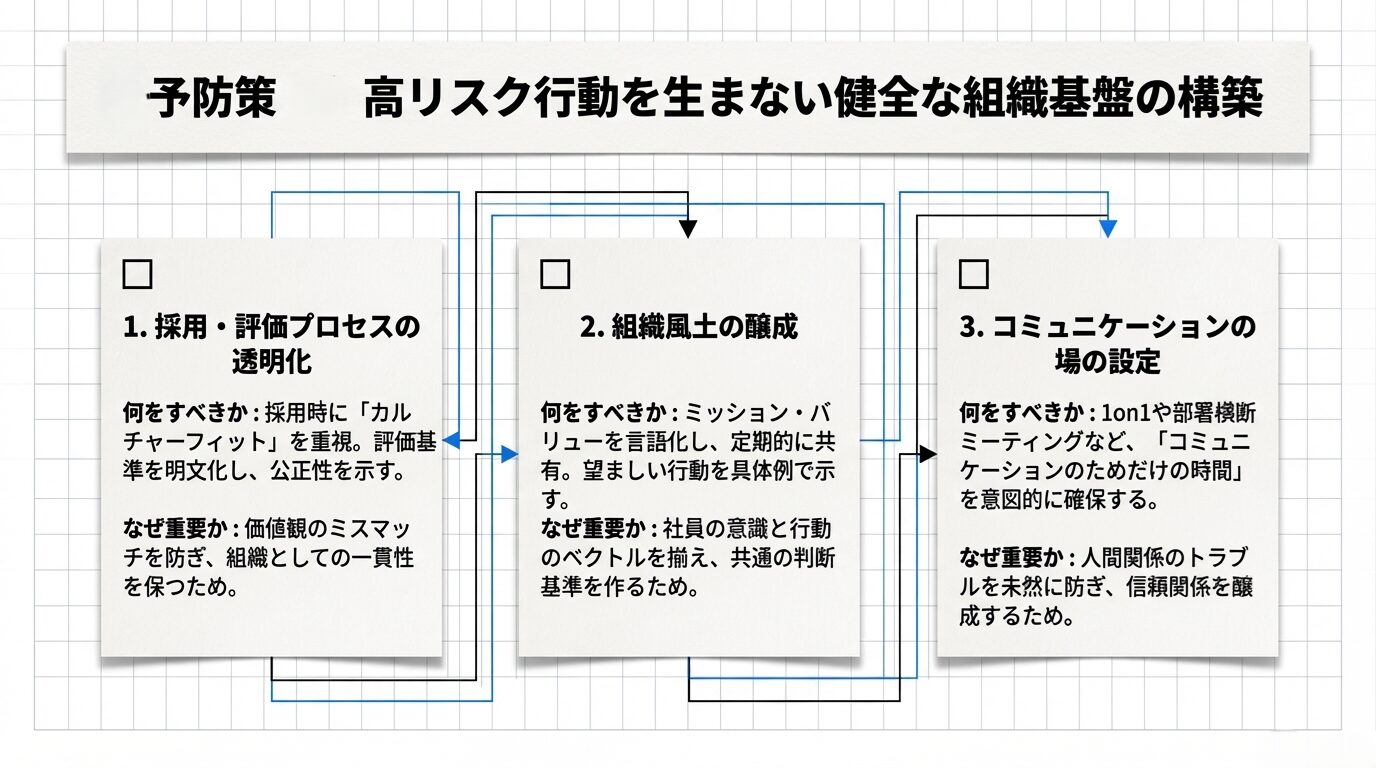

予防策:入りにくく、増えにくい仕組みを作る

予防策①:採用・評価プロセスの透明化

新規採用や人事評価におけるプロセスが不透明な場合、結果的に企業風土に合わない人材を採用・昇進させてしまうリスクが高まります。採用時には、予め自社の価値観を言語化した上で、能力だけでなく「行動特性(カルチャーフィット)」をしっかりと確認する必要があります。 特に中堅・中小企業においては、「カルチャーフィット」を重視することが採用のポイントとなります。 採用については以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方はぜひお読みください。

採用については以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方はぜひお読みください。

評価基準を明文化して社員に周知し、「誰が、何を基準に評価されるのか?」を公正に示すことで、組織としての一貫性を保つことも重要となります。「成果さえ出せば何をしてもいい」という誤解を与えないよう、プロセスや協働姿勢も評価に組み込みましょう。

人事評価制度については以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方はぜひお読みください。

予防策②:組織風土の醸成(行動基準の具体化)

ミッションやバリューを定期的に社員と共有し、会社にとって望ましい行動はどのようなもので、望ましくない行動はどのようなものかを具体的に周知しておくことが重要となります。例えば、「人を大切にする」という価値観だけでなく、「人格否定の発言はしない」「情報は隠さず共有する」といった具体的な行動例として提示しておくと、社内の意識が揃いやすくなります。

なお、ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)については以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方はぜひお読みください。

予防策③:コミュニケーションの場の設定

部署横断のミーティングやレクリエーション、1on1ミーティングなど、上司と部下、同僚同士のコミュニケーションを増やす場を作ることで、人間関係のトラブルを未然に防ぐことができます。 特に、総じて社員の業務が忙しい中堅中小企業においては、「コミュニケーションのためだけに確保する時間」が後回しにされがちです。しかし、長期的にはこの投資が組織を守る要になります。

なお、経営者のコミュニケーション術については以下の記事でも解説しています。詳しく知りたい方はぜひお読みください。

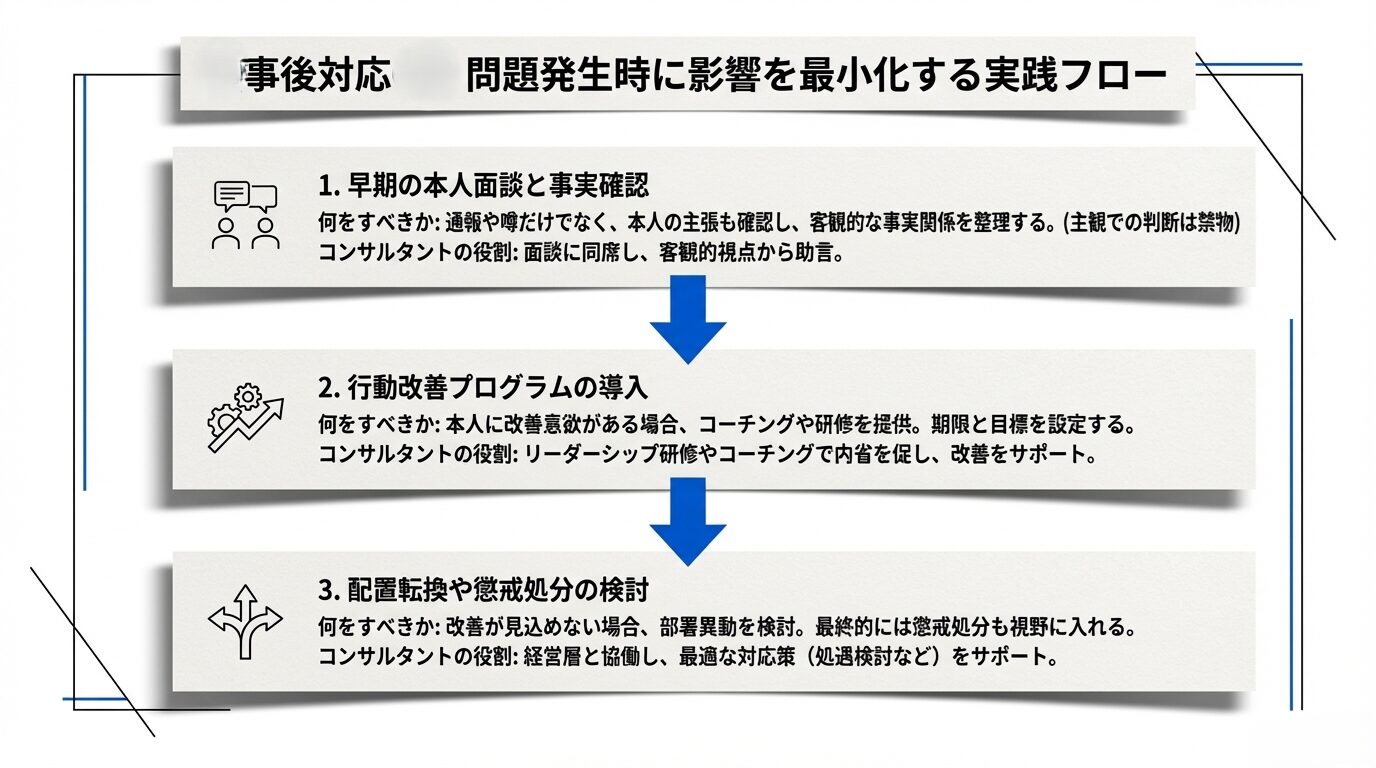

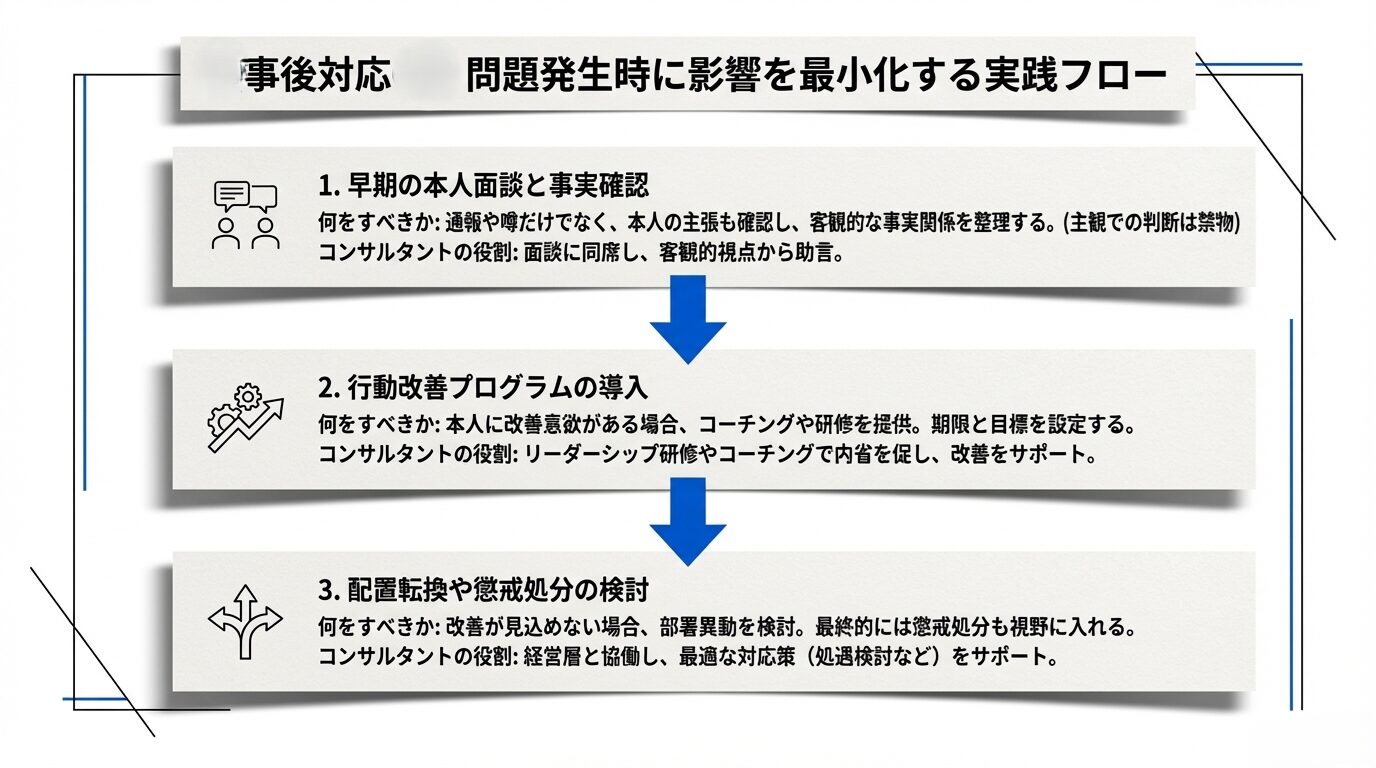

事後対応:問題発生時の具体的ステップ

実際に問題行動が見られた場合、以下のステップで冷静に対応してください。

Step1:事実確認と記録

噂話や一方的な報告だけで動くのは危険です。必ず被害申告者、関係者、そして本人からヒアリングを行い、事実関係を整理します。「いつ、どこで、誰に対して、どのような言動があったか」を客観的に記録してください。

Step2:判断基準への照らし合わせ

確認された事実が、就業規則や社内の行動規範、あるいは一般的なハラスメントの定義に照らしてどう判断されるかを整理します。

Step3:早期の本人面談とフィードバック

適切なタイミングで本人と面談を行い、問題点を伝えます。ここでは人格を否定するのではなく、「あなたの〇〇という行動が、周囲に〇〇という影響を与えている」という事実ベースで伝え、行動の修正を求めます。

当事務所のクライアントで問題が発生した場合は、経営者や上司とともにコンサルタントである私もその人物との面談に同席し、客観的視点から助言をさせていただくこともあります。

Step4:行動改善プログラムの導入

本人に問題意識があり、行動を改善する意欲が見られる場合は、コーチングや外部セミナーへの参加などを通じて、具体的な改善プログラムを用意しましょう。改善の期限や目標を設定し、その達成度合いを評価する仕組みをつくるとより効果的です。

Step5:配置転換や懲戒処分の検討

注意や改善指導を繰り返しても改善が見込めない場合、部署異動や配置転換を検討する必要があります。それでも状況が悪化し続けるようであれば、最終的には懲戒処分を含む厳しい対応も視野に入れるべきです。経営者には、会社と他の社員を守る責任があるからです。

懲戒処分については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

実務ですぐ使えるテンプレート

口頭注意だけで終わらせず、記録を残すことが重要です。トラブルを未然に防ぐため、以下のテンプレートを活用して記録を残す習慣をつけてください。

行動事実 記録シート(例)

このシートを使うことで、「言った言わない」の水掛け論を防ぎ、客観的な事実に基づいた指導が可能になります。

| 項目 | 記入例 |

|---|---|

| 日時 | 2026/01/04 14:00 |

| 場所 | 第2会議室(営業定例MTG中) |

| 当事者 | A課長(発言者)、Bさん(対象者) |

| 行動事実 | Bさんが報告中に言葉を遮り、「お前は本当に使えないな」と大声で発言し、資料を机に叩きつけた。 |

| 影響 | 会議が一時中断。Bさんは萎縮し、以降の発言がなくなった。他の参加者も沈黙した。 |

| 証跡 | 同席していたCさん、Dさんの証言あり。会議録音データあり。 |

| 初動対応 | 会議終了後、Bさんを別室でケア。A課長には翌日面談を設定。 |

本人面談の構成案(台本)

面談では感情的にならず、以下の流れで「行動の修正」を伝えてください。

- 目的の共有: 「今日はあなたの評価を下すためではなく、最近の言動について事実を確認し、今後の改善を話し合うために時間をとりました」

- 事実の提示: 「○月○日の会議で、部下に対して『~』という発言があったと報告を受けています(または確認しています)。これは事実ですか?」

- 影響の伝達: 「その言動により、会議が止まり、部下が萎縮して報告が遅れるという業務上の支障が出ています」

- 期待する行動: 「指導は必要ですが、人格を否定する言葉は使わず、具体的な改善点を伝える方法に変えてください」

- 支援の提示: 「もし指導方法に悩んでいるなら、マネジメント研修の受講も検討します」

- 合意と次回予定: 「2週間後に、状況がどう変わったか再度確認します」

Q&A

Q1. 「高リスク行動」に当たるかどうかを、客観的に判断する方法はありますか?

A. 具体的な行動事実に基づいて確認する方法が最も客観的です。抽象的な「雰囲気が悪い」「言葉がきつい」という主観だけではなく、上記のテンプレートのように日時・場所・内容・影響を記録することで、「誰に対してどのような言動をしたのか?」を明確にしましょう。第三者(弁護士やコンサルタント)が見ても状況がわかるレベルに落とし込むことが重要です。

Q2. 組織の規模が小さいゆえに、その人を排除できず悩んでいます。どうすればいいでしょうか?

A. 中堅・中小企業では、一人の社員が複数の業務を担当しており、「その人がいなくなると業務が回らなくなる」という不安が経営者に生まれがちです。しかし、長期的な視点では、その「属人化」こそが組織全体の健全性を損なう最大のリスクです。業務を見直し、マニュアル化や引継ぎを優先的に進め、万が一その人がいなくても業務が回る仕組みを急いで作ってください。

Q3. そもそも高リスク行動を生まない組織文化を作るにはどうすればいいですか?

A. まずは経営者自らが会社の理念や行動規範を言語化し、社内外に発信することが基本です。そのうえで、「人を尊重し合う」「オープンな情報共有」「責任をしっかりとる」などの価値観を具体的な行動例として示し、評価制度と連動させることが大切です。時間と手間はかかりますが、健全な組織文化が根付けば、問題行動が入り込む余地は大きく減ります。

Q4. 本人への対応よりも、周囲の人材をケアするほうが得策ではないですか?

A. どちらか一方ではなく、両輪で進める必要があります。周囲の人材が被るストレスを軽減するケアは必要不可欠ですが、問題の根源である行動が放置されたままでは、いつまでたっても状況は改善しません。組織全体を守るためには、本人へのアプローチ(行動改善要求や配置転換)と同時に、周囲のケアを行うことが肝心です。

まとめ

従業員数がそれほど多くない中堅・中小企業にとっては、一人ひとりの社員が会社の将来を左右するほど大きな存在となり得ます。その中で、組織文化やチームワークを破壊しかねない「高リスク行動」の影響力は、非常に大きくなる可能性があります。

優秀な社員の離職、顧客や取引先のクレーム、さらには組織の士気低下による業績悪化など、想定されるリスクは多岐にわたります。だからこそ、経営者としては「予防策」と「事後対応」の両面をしっかりと整備し、問題を放置しない仕組みを作らなければなりません。

具体的には、「危険人物」とレッテルを貼って排除に走るのではなく、「事実」に基づいて「手順」通りに対応することです。採用段階から価値観の合う人材を見極め、評価制度や組織風土を「人を大切にする仕組み」に設計することがポイントです。また、万が一問題行動が見られた場合は、事実確認を徹底したうえで早期に対応を行い、組織に与える悪影響を最小限に抑えなければなりません。

これらの施策を実行するにあたって、中堅中小企業においては経営資源が限られていることも多いでしょう。しかし、組織運営の基本である「人」を軽視すれば、取り返しのつかないダメージを負うリスクが高まります。 一方で、建設的な組織文化が醸成されれば、従業員満足度の向上、優秀な人材の定着や採用のしやすさ、クライアントや取引先からの信頼獲得など、さまざまな面でプラス効果が期待できます。

職場に潜む「高リスク行動」をいち早く発見し、適切に対処することで、組織はより強固で健全な状態を維持することができます。経営者としての判断と行動が問われるテーマではありますが、リスクを正しく理解し、必要な対応を先手先手で打つことで、中小企業は逆境を乗り越え、持続的な成長を遂げることができるでしょう。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

もし、この記事を読んで「自社の組織にも当てはまるかもしれない」「具体的な対処法について専門家の意見を聞きたい」と感じた方は、下記フォームよりお気軽にご相談ください。初回のご相談(1時間)は無料となっています。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)

動画で見る「従業員30名からの実践経営学」も随時更新中!!