唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

ビジネスの現場では、日々さまざまな問題が起こりますよね。そして、トラブルが起こるとその防止策として「新しいルール」を導入する企業は少なくありません。

もちろん、ルールやマニュアルを整備すること自体は決して悪いことではありません。業務を標準化することで、生産性向上や品質維持、そしてリスク回避に役立つ面もあるでしょう。しかし、いつの間にかルールだけがどんどん増え、「スタッフがルールに従うだけの仕事」になってしまうケースを見受けることがあることもまた事実です。結果として、社員の主体性や自分で物事を考える力が失われてしまい、かえって現場での混乱を生じさせていることもあるのです。

本コラムでは、「人はなぜルールを増やしたがるのか?」について、その心理や職場への影響、そして中堅中小企業がいかにして良いルールを育て、無駄なルールをなくしていくべきかを考えてみたいと思います。ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。

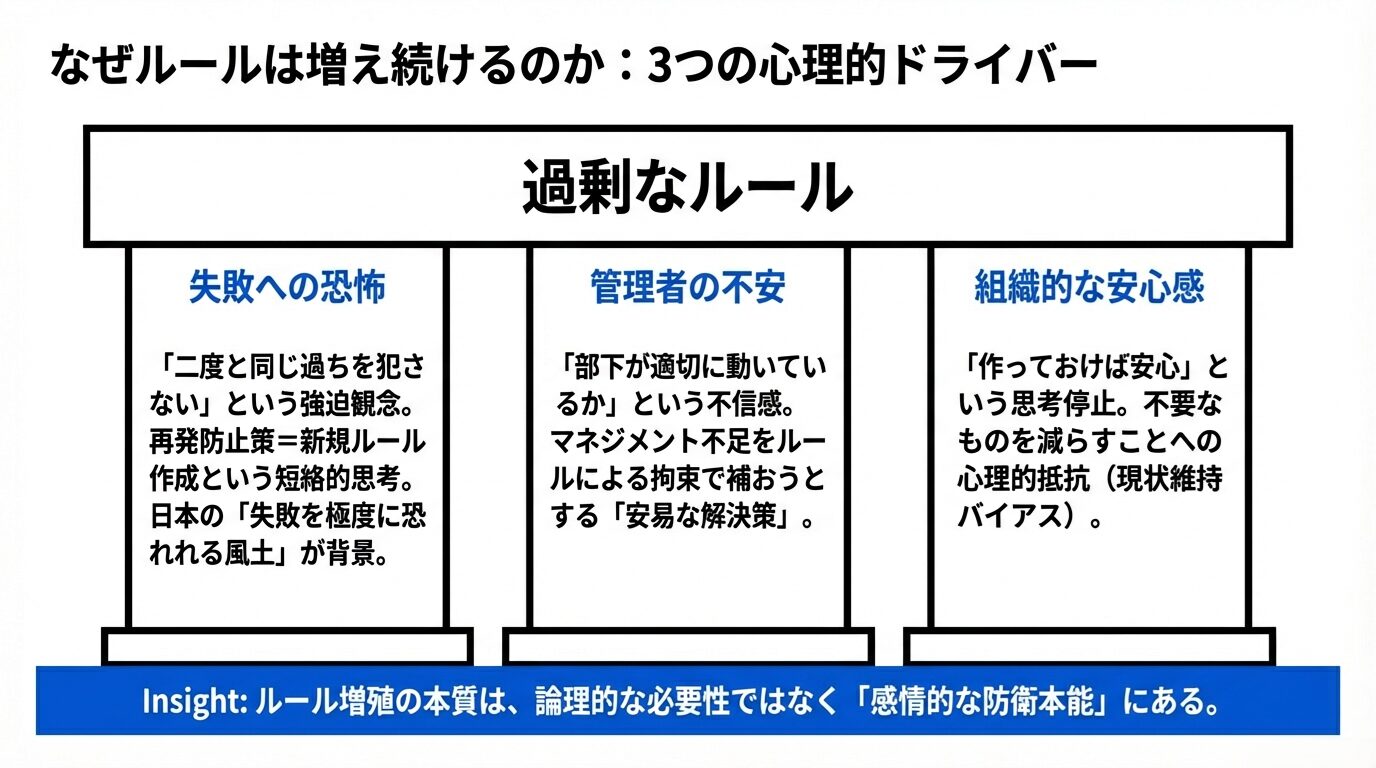

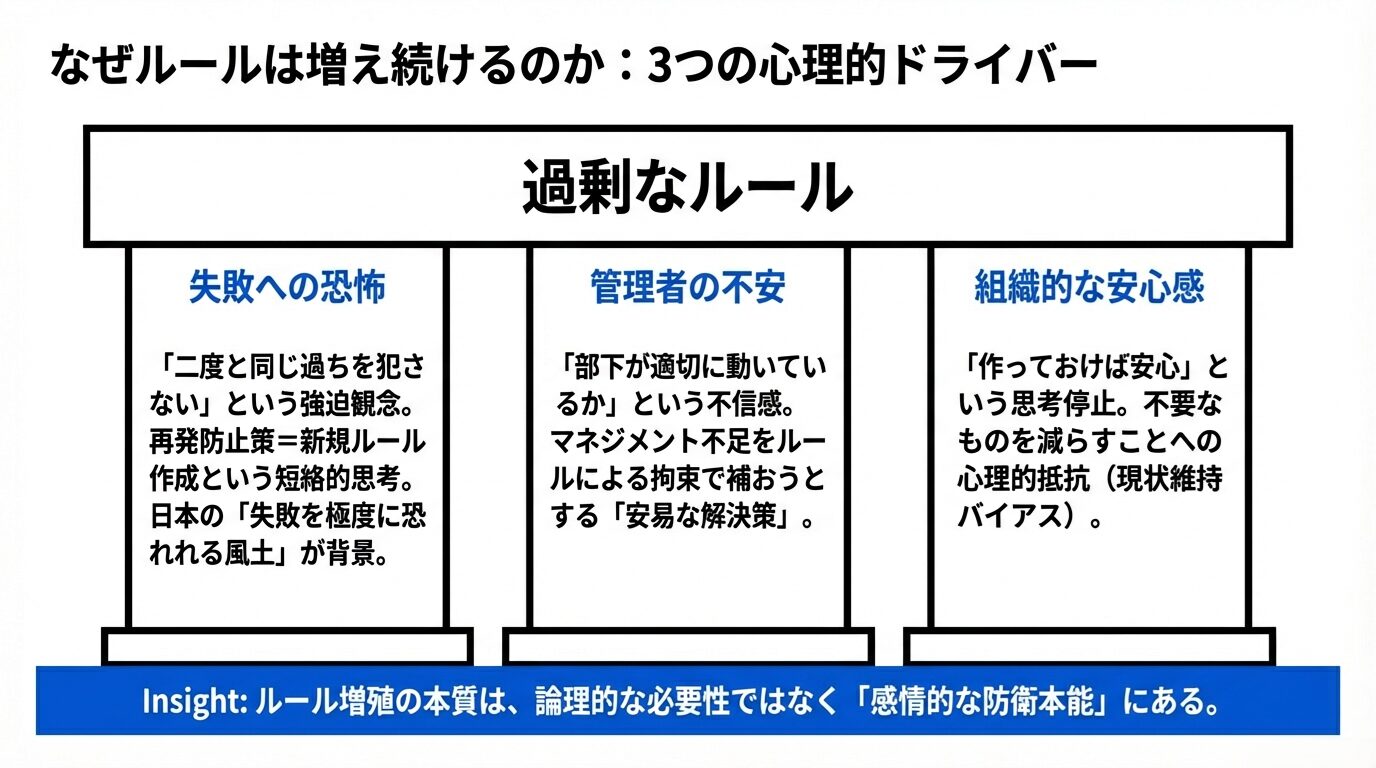

なぜルールが増えてしまうのか?

なぜルールが増えてしまうのでしょうか?ここでは3つの理由をお示しします。

理由①:失敗や責任を恐れる心理

ひとたび失敗が起こると、経営者や管理職は「もう二度と同じ過ちを犯さないように」と考えます。そこから「じゃあルールを作って周知しよう」となっていくのはごくごく自然な流れでしょう。特に、組織として責任を取らなければならない場面や、お客様とのやり取りでクレームが生じた場合など、再発防止策を考えるのは企業として当然の姿勢です。

しかし、その姿勢があまりに行き過ぎてしまうと、問題が起こるたびに「ルールを増やす」という発想に陥りやすくなります。特に日本の社会は、「失敗を極度に恐れる風土」が根強いとされています。そのような文化的背景も、私たちが必要以上に新たなルールを作ってしまう一因なのかもしれません。

理由②:管理者としての不安の表れ

「部下がきちんとやってくれているか?」「自分の指示が適切に伝わっているか?」――このような不安は、管理職やリーダー職についた人にとって共通の悩みだと思います。特に新人や経験の浅いスタッフが多い職場では、その不安感は一層大きくなりますので、「ルールで縛るほうが安心」という心理が働きがちになります。

しかし、本来注力すべきは、ルールを増やすことではなく、「不安を解消するためのマネジメント技術」や「コミュニケーションスキル」を磨くことでです。ルール化だけであらゆる物事に対処しようとすると、ルールだけが増えて行き場を失う、いわゆる「机上の空論」が増えてしまうのです。

理由③:組織内の安心感を求めるムード

組織文化として「ルールを作っていたほうが安心だ」というムードが根付いていると、「一応作っておきましょう」という意識で、どんどん新規ルールが作成・導入される場合もあります。特に中堅中小企業であっても、歴史がある程度長い企業ほど、過去のトラブル事例が重なり、そこで生まれたルールが積み重なって「誰も手をつけられない状態」になりやすいのです。

ルールが増えるのは、何らかの業務運営上の問題が起こり、その再発防止のためだろうと思います。それらが必要とされるタイミングは、ある程度頻繁ににあることが想像できる一方で、「ルールの数を減らそう」という動機付けは少ないものです。「もはや意味をなしていないルールは非効率である」と多くの人が漠然と思っていたとしても、ある日突然、「それは不要だ!」というきっかけが訪れることはありません。そして多くの場合、人は今あるものを減らそうという動きに対して必要以上の不安を感じます。「そのルールをなくして何かあったらだれが責任をとるんだ?」と言われれば、「では、しばらくこのまま様子を見ましょう」となる。それが組織の常なのです。

ルールが増えることによる職場への影響

ルールが増えることで、具体的にどのような影響があるのかについて見ていきましょう。

影響①:自主性・創意工夫の阻害

ルールが増えれば増えるほど、仕事の自由度は下がっていきます。「こうしなければならない」「こうしてはいけない」といった規定が細かく設定されることで、従業員は「ルールに沿って動くこと」を最優先に考えて行動するようになります。その結果、自ら考えて創意工夫をする機会が減り、結果的に組織全体の活力が失われてしまうケースが見受けられます。

影響②:実態にそぐわない形骸化リスク

増えすぎたルールは、すべての社員がきちんと理解・遵守できるとは限りません。むしろ「ルールの数が多すぎて把握しきれない」「とりあえず形だけ押印してルールに同意したふりをしている」という状態にもなりかねません。形骸化したルールは、守られなくても誰も気にしない「お飾り」となり、リスク回避という本来の目的を果たせないだけでなく、社員のモラルハザードを起こす原因にもなるのです。

影響③:意思決定の遅延

何か新しい取り組みを進めようとする際に、「あれ? こういうケースはどのルールに当てはまるんだっけ?」というように、都度ルールを一つひとつ確認していたら、意思決定に時間がかかってしまいます。また、必要以上に細かい承認フローが設定されてしまうと、スピード感が命の中堅中小企業にはかえって不利に働くでしょう。特に経営環境が急速に変化している時代においては、過剰なルールが経営スピードを大幅に落としてしまう可能性があります。

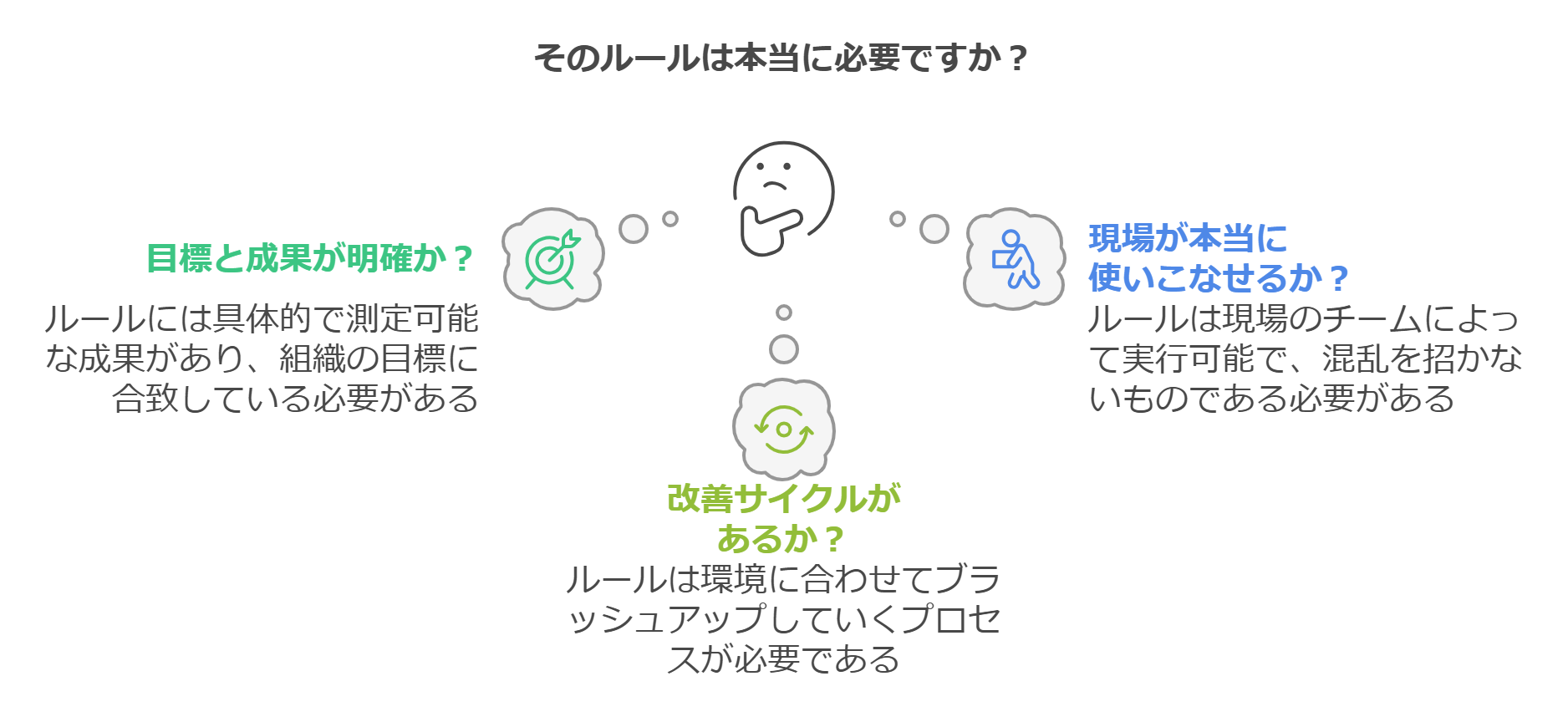

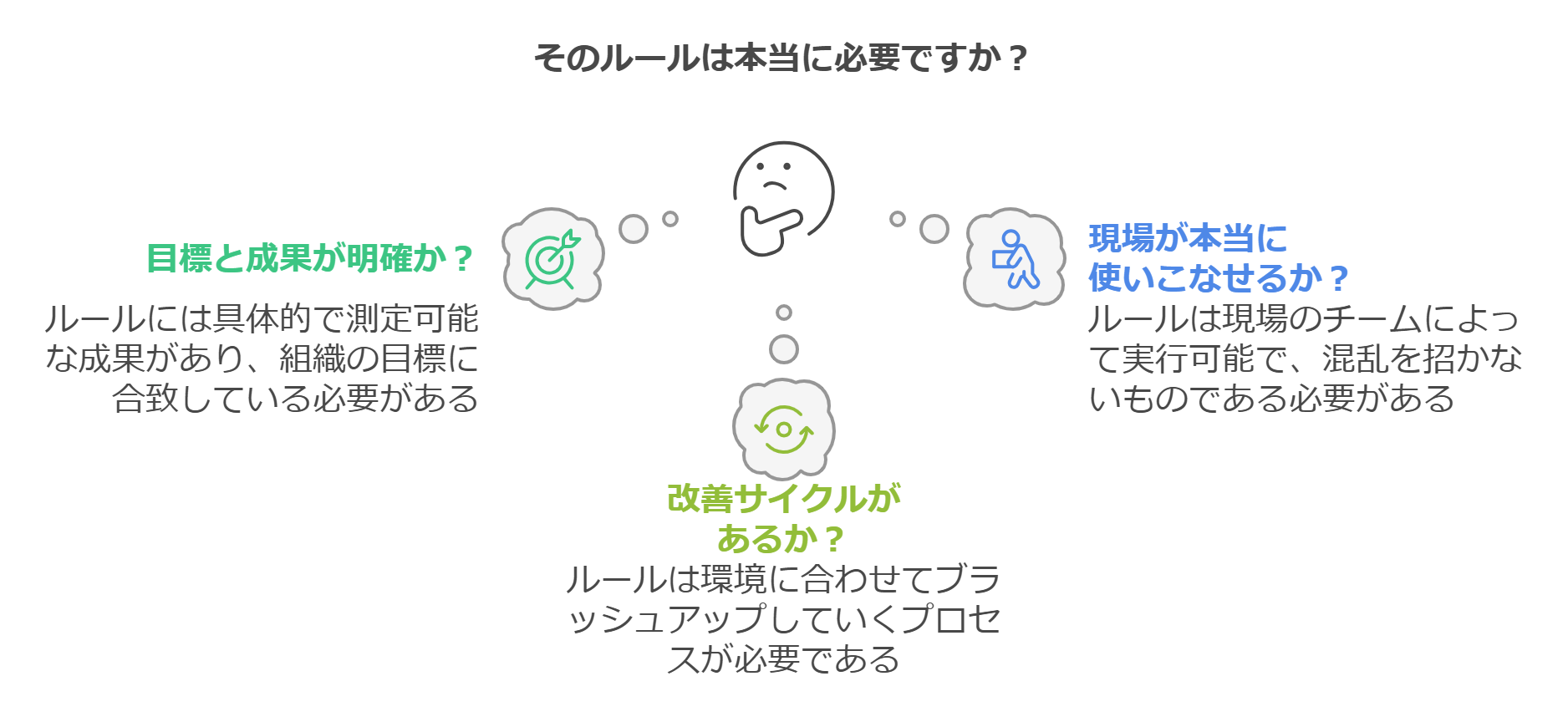

本当に必要なルールと不要なルールの見分け方

基準①:目的と成果が明確かどうか

ルールを新たに導入する際は、まず「なぜこのルールが必要なのか?」「どんな成果(メリット)が期待できるのか?」という目的を明確にしましょう。例えば、「クレームを減らすために、商品納品時のフローを標準化する」といったように具体的かつ測定可能な指標を定めます。逆に、導入時に目的がはっきりせず、「なんとなく必要そうだから」という曖昧な理由で作られたルールは形骸化しやすいので、「そもそも本当に必要かどうか」から検討しなおしましょう。

基準②:現場が本当に使いこなせるか

ルールが適切かどうかは、現場がそのルールを無理なく使いこなせるかにかかっています。特に中堅中小企業では従業員の数が限られており、一人ひとりが複数業務を兼務している多能工社員が多くいます。その中で、追いつかないほど細かいルールがあるような状態は、現場の社員に混乱を招くだけでなく、ただただ負担を増すだけです。現場が「これなら運用できる」「運用することで生産性が上がる」と感じて初めて、ルールは有効に機能するのです。

基準③:改善サイクルがあるか

ルールは作って終わりではありません。運用結果を検証し、不要・過剰な部分を削ぎ落とし、環境変化に合わせてブラッシュアップしていくプロセス(改善サイクル)が必要です。例えば、よく用いられるPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)のように「計画→実行→検証→改善」という流れが組織内で機能しているかどうかが重要です。ルールができてから数年も放置され、誰もルールを更新しないという状況こそ、形骸化の代表例といえます。

増えすぎたルールを整理・最適化するステップ

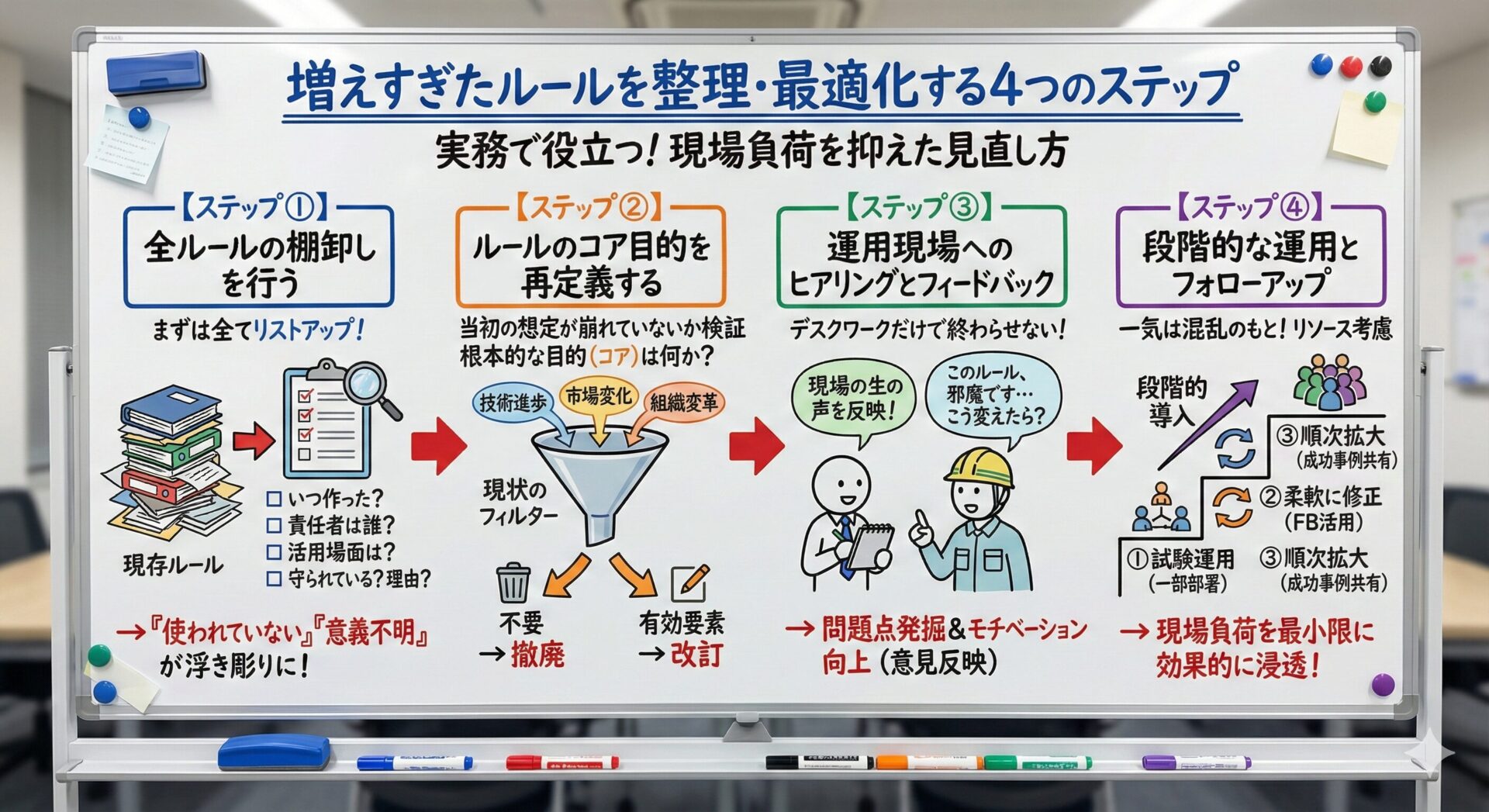

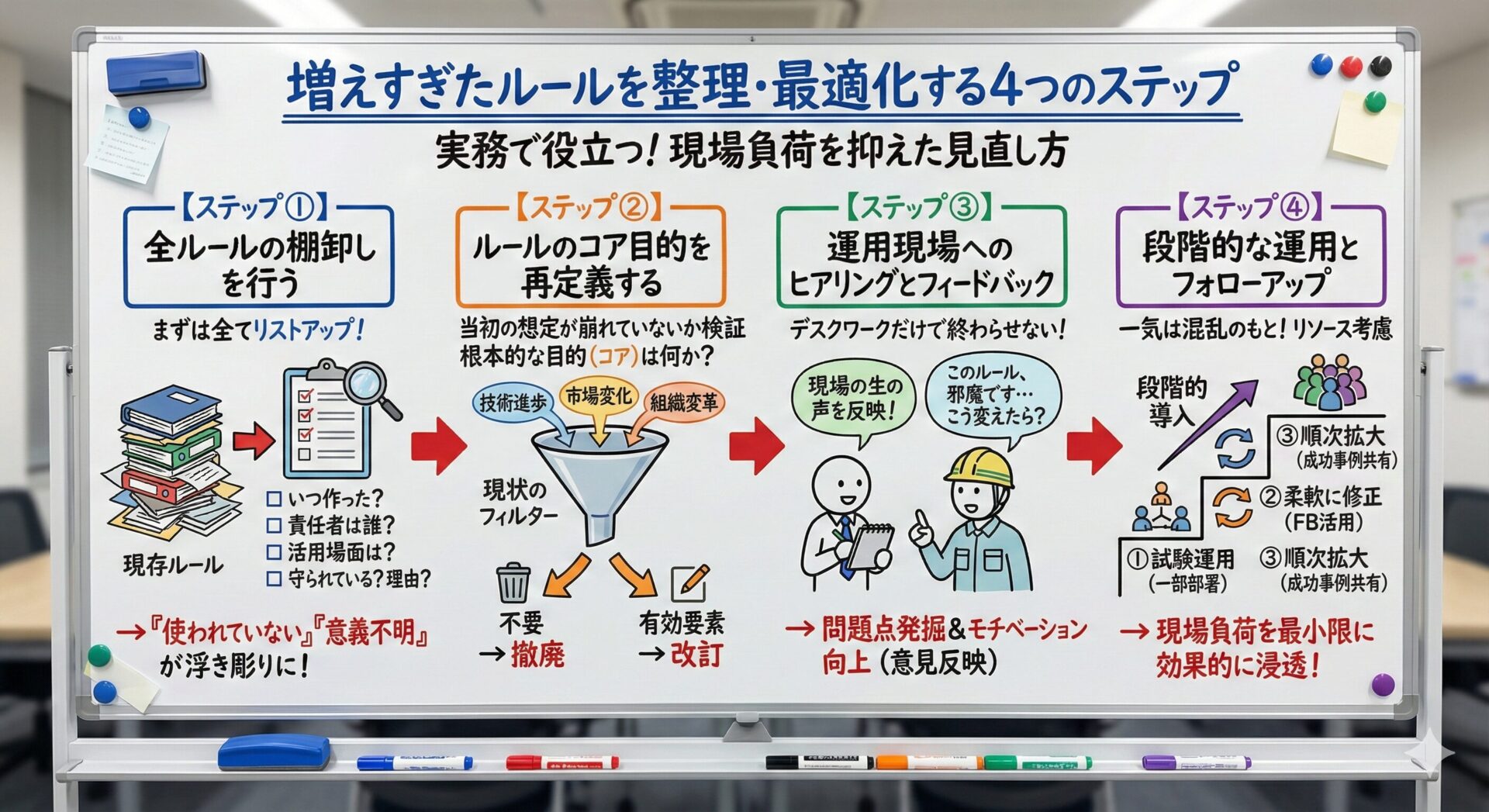

ここからは、実務面で役立つ具体的な整理・最適化のステップをご紹介します。

ステップ①:全ルールの棚卸しを行う

まずは、現存するルールをすべてリストアップし、それぞれの目的や運用状況を「見える化」しましょう。中堅中小企業であっても、創業時から蓄積されたことで、社内規程やマニュアルが多くなっている場合があるものです。

- いつ作られたルールなのか?

- 誰が運用責任を持っているのか?

- どのような場面で活用されているか?

- 実際に守られているのか?

- 守られていない場合はその理由は何か?

これらをチェックするだけでも、「使われていないルール」や「存在意義が不明なルール」が浮き彫りになるはずです。

ステップ②:ルールのコア目的を再定義する

ルールを作った当初は意味があったものの、今となっては状況が変わってしまい不要になっていることがあります。技術の進歩や市場環境の変化、社内組織体制の変革等により、当初の想定が崩れているケースは実は少なくないのです。

そこで、ルールごとに「このルールのコア(根本的な)目的は何だったか?」を再確認し、現状でもその目的を果たす必要があるかを検証してみましょう。不要であれば撤廃し、部分的に有効な要素があればそれを活かしたルールに改訂することがポイントです。

ステップ③:運用現場へのヒアリングとフィードバック

ルールの整理をデスクワークで終わらせず、現場のキーパーソンや実際に業務を担当する社員へのヒアリングを必ず実施しましょう。

- このルールはあなたの業務を助けていますか? それとも邪魔していますか?

- ルール改訂の案があればどんなことが考えられますか?

こうした実務に携わる人々の声は、机上では見えなかった問題点をあぶり出す重要な手がかりとなります。聞き取りの結果を踏まえてルールをアップデートすることで、現場の担当者は「自分の意見が反映された」と感じ、モチベーション向上にもつながりやすくなります。

ステップ④:段階的な運用とフォローアップ

新しいルールや改訂ルールを一気に導入すると、現場に混乱を招いてしまうリスクがあります。特に中堅中小企業は、人的リソースに限りがあるため、ルールは段階的に導入していくことがポイントになります。

- まず一部の部署・チームで試験運用を実施する

- フィードバックを得ながら柔軟に修正する

- 成功事例として社内に共有し、順次拡大適用していく

このようなステップを踏むことで、現場負荷を最小限に抑えながら効果的にルールを浸透させられます。

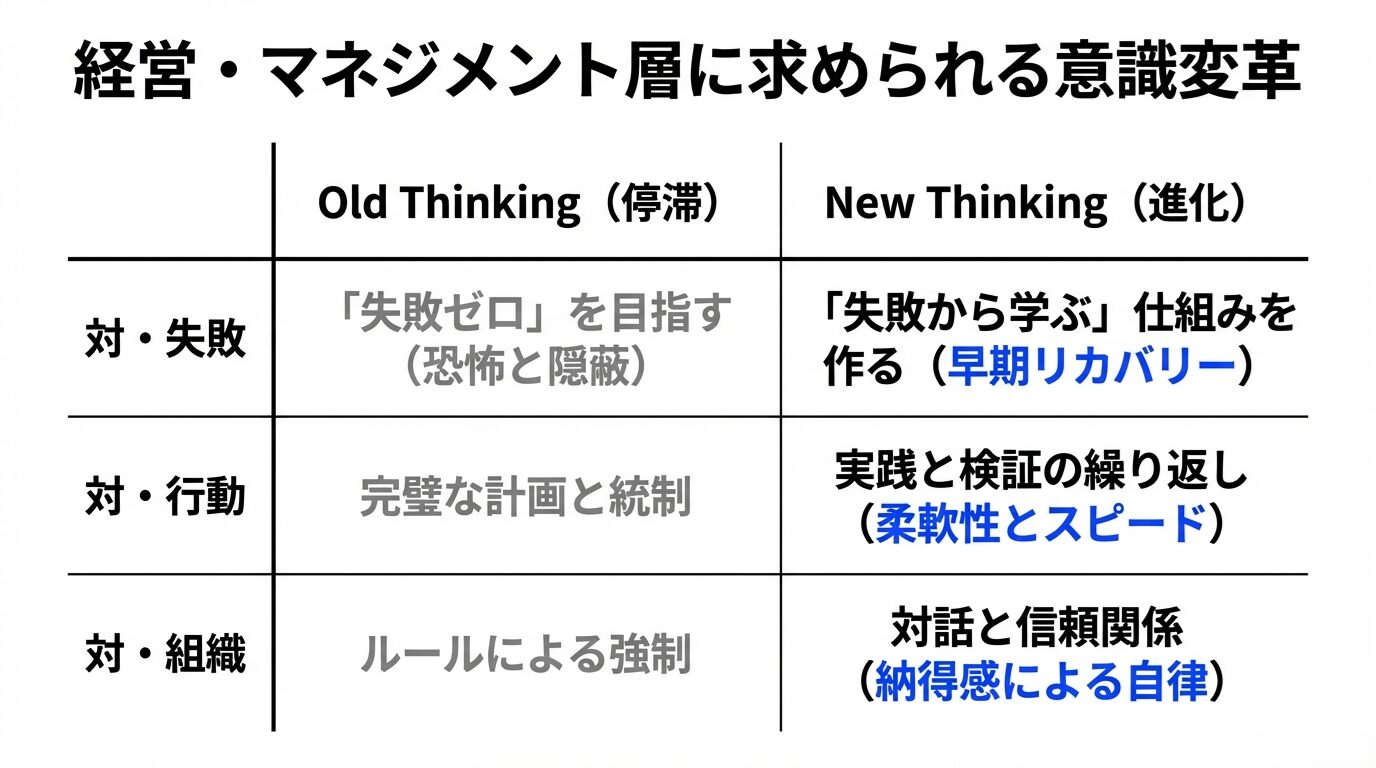

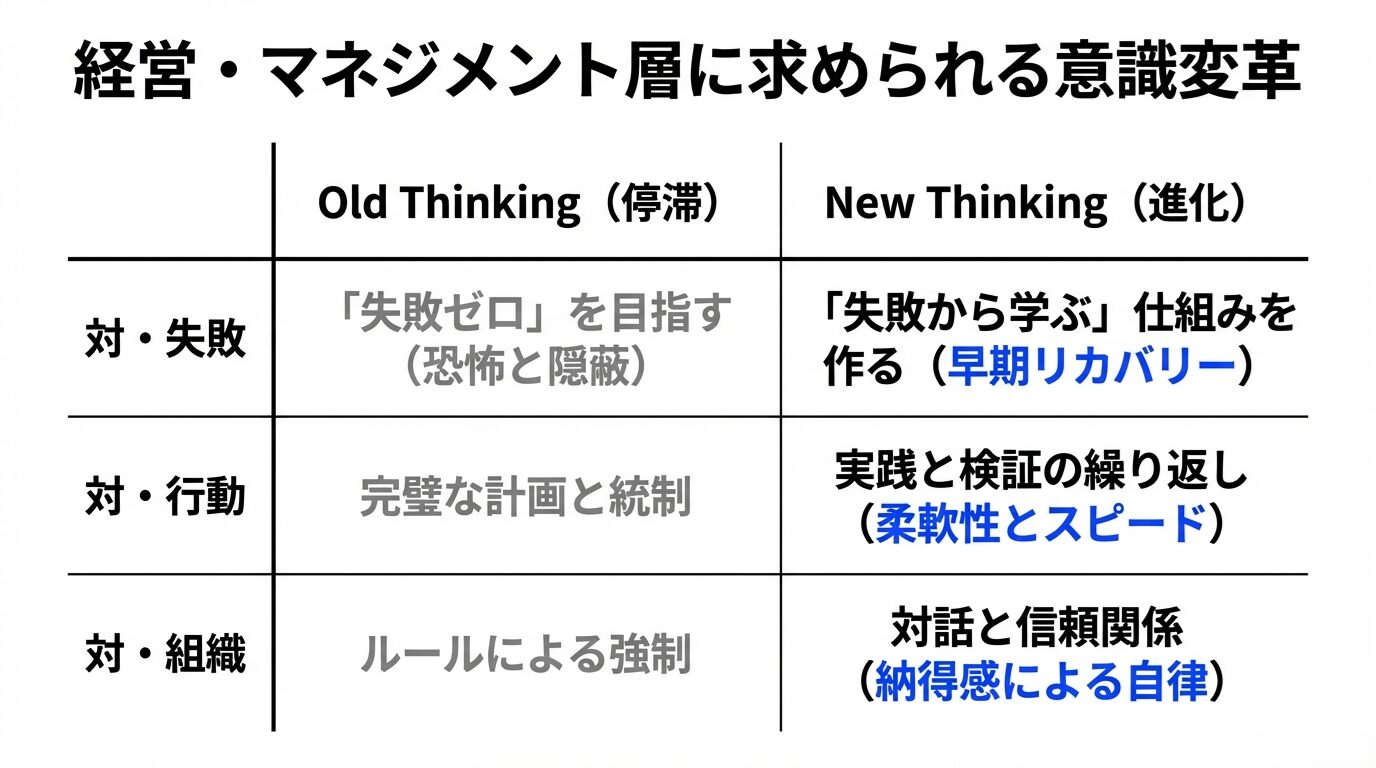

経営トップや管理職に求められる心構え

心構え①:「失敗ゼロ」を目指さない

経営者・管理職が「絶対に失敗を許さない」という姿勢を持っていると、部下や社員は恐怖を感じ、余計にルールで縛る方向へ向かわせてしまいます。失敗はリスクであると同時に「学びの機会」でもあります。トラブルやミスが起こるのは当然であり、それを最小限にとどめ、早期にリカバリーする仕組みづくりのほうが重要です。「失敗をゼロにする」のではなく、「失敗からどれだけ学ぶか?」を重視する風土を醸成しましょう。

心構え②:「実践と検証を繰り返す」文化を育む

ルールは作るだけでは意味がありません。現場で試行し、効果を検証し、改善するというサイクルが回ると、無駄や不具合が自然と淘汰されていきます。経営トップが率先して「やってみよう!」「ダメなら修正すればいい!」とポジティブに繰り返す文化を作ることが大切です。この文化こそが、中堅中小企業の強みである「柔軟性」や「スピード感」を最大化させるカギとなるのです。

心構え③:コミュニケーションと信頼関係の構築

ルールをいくら整備しても、最後は「人」が動かすものです。組織内の信頼関係が希薄な状態で、ただルールを押し付けても守られませんし、形骸化するリスクが高まります。日々のコミュニケーションを大切にし、リーダー陣が積極的に声をかけることで「なぜこのルールが必要なのか?」を納得してもらい、現場の意見を取り入れながら運用ルールを柔軟に調整していく――これこそが真のリスクマネジメントであり、ルールを機能させる最大のポイントです。

Q&A

Q1.ルールを減らし過ぎると、無法地帯になりませんか?

A.極端にルールを減らすと、社員の判断に任せすぎて混乱を招く恐れがあります。大切なのは、「必要最低限かつ効果的なルールを残し、無駄を取り除く」ことです。組織や業務形態に応じて適切なレベルの統制を保ちつつ、現場の自由度も確保することが理想的なバランスと言えるでしょう。

Q2.ルールの棚卸しをしようと思っても、どこから始めたらいいか分かりません。

A.まずは「現状どのようなルールや規程が存在するのか?」を全社的にリストアップし、担当部署や責任者を明確にすることから始めましょう。紙やデジタルファイルなど、保管場所が分散している場合は整理作業に時間がかかることもありますが、ここをクリアにするだけでも大きな前進です。その後、「目的の有無」「運用実績」などをチェックリスト化して洗い出すと効率的です。

Q3.ルールが増えすぎる原因が上層部にある場合、どう伝えればよいですか?

A.上層部に対しては、「実際に現場で起きている問題点」や「顧客や取引先からのフィードバック」など、具体的なデータや事例を示すのがおすすめです。抽象的な意見だけでは説得力に欠けます。管理職や経営者が得られるメリット(例:業務効率向上、顧客満足度アップ、コスト削減)も含めて整理し、明確な数字や具体例とともに提案すると話が通りやすくなります。

Q4.ルール整理を継続的に行うためのコツは?

A.「定期的なレビュー会議」や「担当者制度」を設けることがポイントです。たとえば半年に一度、各部署で「運用していないルール」「改善が必要なルール」をピックアップし、経営層に報告する仕組みを作ると良いでしょう。また、担当者を明確にし、その担当者が“ルール管理の進捗”をモニタリングできる体制を整えるのも効果的です。

まとめ

ルールはビジネスを円滑に進めるために必要なツールですが、その量や内容が適切でなければ、むしろ職場に混乱やモチベーションの低下をもたらす可能性があります。「なぜこんなにルールが増えてしまったのか?」という問いを立て、心理的背景や組織文化を見直すことが重要です。

- 失敗や責任を恐れる心理が、過剰なルールを生む

- 現場の自主性や創造性を尊重しないと、モチベーションが下がる

- 目的が不明確なルールは形骸化し、コストだけが増大する

- PDCAサイクルや現場の声を活かした改善が不可欠

中堅中小企業の強みは、組織のフットワークが比較的軽く、トップや管理職が現場と密接なコミュニケーションを取りやすい点にあります。だからこそ「まずやってみる→検証する→改善する」というプロセスを回しやすいはずです。過剰なルールを手放し、必要なルールを見極め、さらに「自分たちで考えられる組織」へと進化させる絶好のチャンスとも言えるでしょう。

本コラムの内容が、みなさまの組織運営やルール整理のヒントとなれば幸いです。もし具体的なプロセス設計やルール棚卸し作業の進め方などでお悩みがありましたら、遠慮なくご相談ください。20年以上にわたり数多くの中堅中小企業を支援してきた経験を活かし、現実的かつ実践的なアプローチをご提案いたします。一緒に“無駄をそぎ落とし、必要なルールを生かす”組織づくりを進めていきましょう。

唐澤経営コンサルティング事務所では、コーチングとコンサルティングを融合したアプローチで、経営者が組織の課題を把握し、適切なマネジメントを実行できるよう支援しています。

社員の退職対策や職場環境の改善に関してご相談がありましたら、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。全力でサポートいたします。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)