唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

中堅中小企業の経営者にとって、組織設計は事業成長の基盤を築く上で欠かせない要素です。しかし、多くの経営者が「何から手を付ければ良いのか分からない」「そもそも組織設計が自社に必要なのか確信が持てない」といった悩みを抱えています。組織設計が未整備だと、以下のような問題が頻繁に起こります。

- 責任の所在が不明確になり、意思決定が滞る

- 業務の重複や漏れが発生し、生産性が低下する

- 従業員間の連携不足により、企業文化が不安定になる

これらの課題を解決し、事業の発展を支える「強い組織」を作るには、計画的で具体的な組織設計が必要です。

本記事では、中小企業が実践できる組織設計の具体的な方法やポイントを分かりやすく解説します。経営の舵を取るあなたにとって、日々のプレッシャーを軽減するヒントをお届けします。

現状の組織構造を分析する

組織設計を成功させる第一歩は、現在の組織構造を正確に把握することです。多くの中堅中小企業では、「このやり方でやってきた」という過去の慣習が深く根付いており、それが非効率の原因となっているケースが少なくありません。最初に行うべきは、現場と経営者の双方の視点から、自社の組織構造を冷静に分析することです。

具体的には、以下の3つの視点を活用するのがポイントです。

- 業務プロセスの流れ

日常の業務がどのように進行しているかを具体的に洗い出し、無駄や重複がないか確認します。 - 責任の所在

特定の業務や成果に対する責任が、どの組織の誰に帰属しているのかを整理します。責任の曖昧さは、トラブルや生産性低下の主因となります。 - 意思決定の流れ

意思決定の過程が迅速かつ合理的かどうかを検証します。特に、経営者がすべてを決める仕組みでは、成長に伴い判断が追いつかなくなるリスクがあります。

この段階で重要なのは、経営者が「問題がない」と思い込むことを避け、可能であれば第三者の視点を取り入れることです。社内で声を上げにくい課題も、外部の視点を取り入れることで明らかになることがあります。

明確な目標を設定する

組織設計を進める際には、「何のために組織を変えるのか?」という明確な目標を設定することが不可欠です。多くの中堅中小企業でありがちなのは、表面的な問題解決だけにとどまり、組織全体のビジョンが見えなくなることです。これを避けるためには、具体的で測定可能な目標を設定する必要があります。

目標設定の際には、以下の3つの視点を押さえましょう。

- 経営の方向性と一致させる

新しい組織設計が、会社の長期的な経営目標にどう結び付くのかを明確にします。たとえば「事業拡大のための営業力強化」「新規事業の立ち上げに対応する柔軟性の確保」など、全体戦略に沿った目標を設定しましょう。 - 短期と長期のバランスを取る

すぐに改善したい課題(例:日常業務の効率化)と、中長期的な視点で解決すべき課題(例:次世代リーダーの育成)を区別します。短期的な利益だけに目を向けず、持続可能な成長を意識することが重要です。 - 測定可能な指標を設定する

成果を評価できるよう、目標に対する具体的な指標を設定します。例えば「クレーム対応時間を50%短縮」「1年以内に部門間のコミュニケーション頻度を倍増」など、数値で追跡可能な目標を作りましょう。

目標を設定することで、組織設計の各ステップに一貫性が生まれ、全社を挙げた取り組みが可能になります。ここでのポイントは、「一度決めた目標を絶対視しない」ことです。市場環境や組織内の変化に応じて柔軟に見直す姿勢を持つことが、成功のカギとなります。

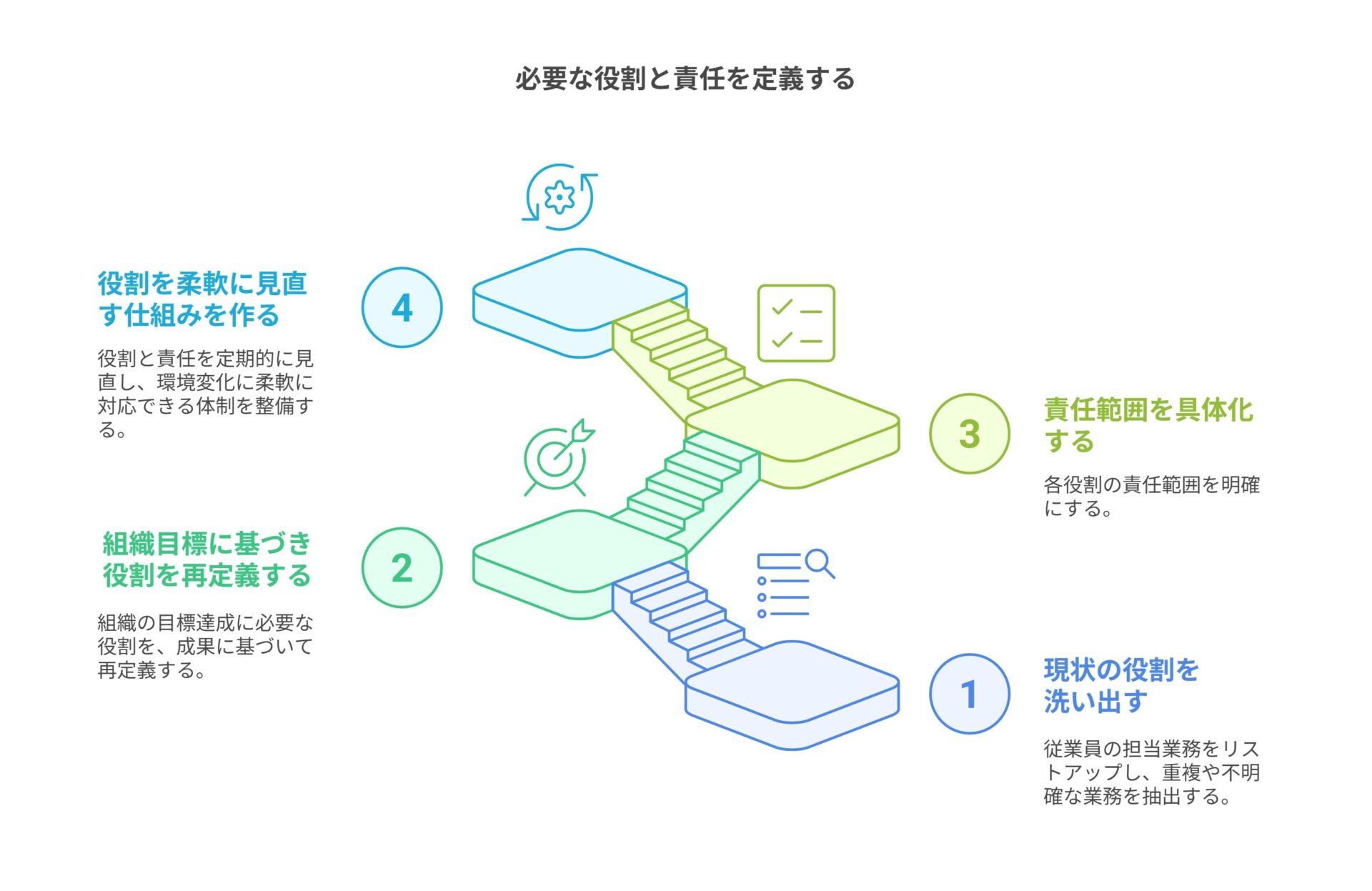

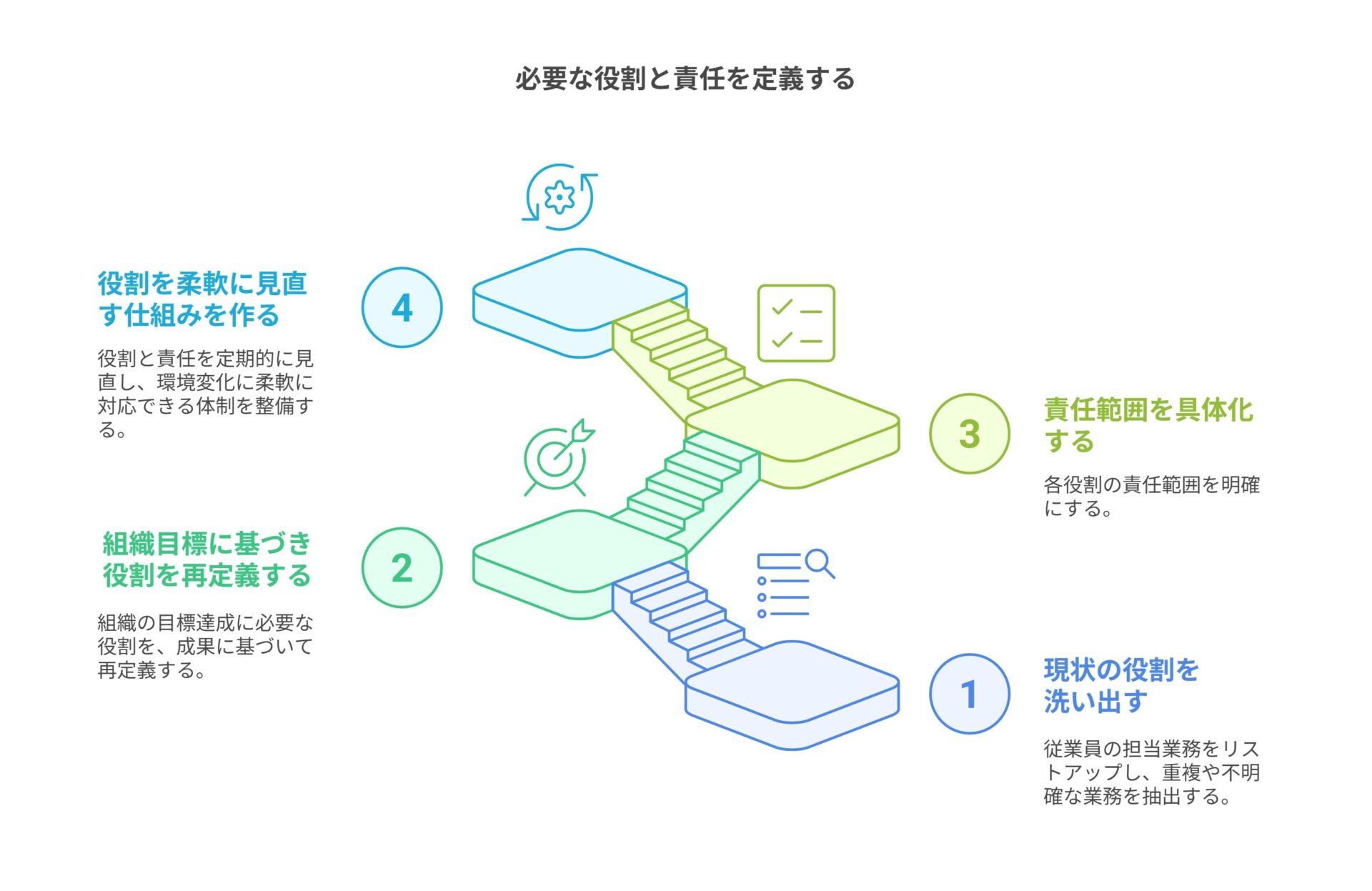

必要な役割と責任を定義する

最も重要なステップの一つです。中小企業では、少人数ゆえに「全員が何でもやる」という状況が起こりやすく、その結果、責任の所在が曖昧になることが多々あります。この状態を解消するためには、次の手順を踏むことが有効です。

- 現状の役割を洗い出す

まず、従業員一人ひとりが現状どのような業務を担当しているのかをリストアップします。その際、重複している業務や担当者が不明確な業務を明らかにし、効率化の余地を見つけます。 - 組織の目標に基づいて役割を再定義する

次に、組織全体の目標達成に必要な役割を再定義します。重要なのは、役割を「ポジション」ではなく「成果」に基づいて考えることです。例えば、「売上を増やす営業部員」ではなく、「月間100件の新規アポイントを達成する担当者」のように、具体的な成果を目標とします。 - 責任範囲を具体化する

役割ごとの責任範囲を明確にすることで、各従業員が「自分がどこまでの責任を負うべきか」を理解できます。これにより、トラブルが発生した際も迅速に対応できる体制が整います。 - 役割を柔軟に見直す仕組みを作る

中堅中小企業では、外部環境や事業の規模に応じて役割を変更する必要がある場合も少なくありません。そのため、役割と責任を定期的に見直し、柔軟に対応できる体制を整えることが成功のカギとなります。

明確な役割と責任が定義されることで、従業員が自分の仕事に集中できる環境が生まれ、組織全体の効率が飛躍的に向上します。また、これにより経営者自身の負担も軽減されるため、長期的な視点での経営判断に注力できるようになります。

新しい組織構造を設計する

現状分析と目標設定、役割と責任の明確化が完了したら、いよいよ新しい組織構造を具体的に設計します。この段階では、会社全体の戦略に基づいた柔軟かつ実践的な組織図を作成することが求められます。

- 自社に合った組織モデルを選択する

組織設計を進める際、中堅中小企業が採用すべき組織構造は、大企業のような複雑なものではなく、自社の規模や業務内容に応じたシンプルで実用的なモデルが適しています。以下に、代表的な組織モデルをわかりやすく説明します。- 機能別組織

機能別組織は、業務をその機能に基づいて分ける構造です。例えば、「営業」「製造」「経理」など、業務内容ごとに部門を設け、それぞれに専任の担当者やリーダーを置きます。この組織構造は、専門性を高めやすいという利点があります。一方で、各部門が独立しすぎると、横の連携が弱まる可能性があるため、情報共有の仕組みをしっかり整備することが重要です。 - 事業部別組織

事業部別組織は、複数の事業を展開している場合に適した構造です。例えば、製品Aと製品Bを扱う場合、それぞれの製品ごとに専任の責任者を置き、事業ごとに利益責任を明確化します。この形式は、各事業部門の独立性が高くなり、スピーディーな意思決定が可能です。ただし、各事業部が同じ方向性で動くように、全体を統括する仕組みが必要です。 - プロジェクト型組織

プロジェクト型組織は、特定の目標を達成するために一時的に編成されるチーム構造です。例えば、新製品の開発や短期的なキャンペーンを実施する際に、部門を超えたメンバーで構成されるプロジェクトチームを編成します。この形式は、柔軟性が高く、創造性が求められる業務に適しています。しかし、プロジェクト終了後のメンバーの再配置やリーダーの育成が課題となることがあります。

どのモデルが最適かは、自社の経営目標や事業規模、業務の性質によって異なります。現状の課題を明確にしながら、自社に合ったモデルを選択することが、成功への第一歩です。

- 機能別組織

- 業務フローと情報共有の仕組みを整備する

組織構造を設計する際には、各部門間の業務フローをスムーズにするための仕組みも同時に整備します。情報共有を円滑にするためのITツールの導入や、部門間ミーティングのルール化などが効果的です。これにより、組織内のコミュニケーション不足によるトラブルを未然に防ぐことができます。 - 階層と権限のバランスを調整する

階層を増やしすぎると、意思決定が遅くなる恐れがあります。一方で、経営者がすべてを決定する一極集中型では、業務が回らなくなることもあります。経営者から部門リーダーへ適切に権限を委譲することで、バランスの取れた構造を実現します。 - 社内への周知と理解を徹底する

新しい構造を設計しても、従業員がその目的や仕組みを理解していなければ、効果を発揮しません。経営者は新しい構造の背景や期待される成果を分かりやすく説明し、従業員からのフィードバックを積極的に受け入れる姿勢を示すことが重要です。

新しい組織構造は、会社の成長を支える基盤です。しかし、設計段階で全てを完璧にしようとするのではなく、実行しながら改善を加えていく柔軟なアプローチが成功へのカギとなります。

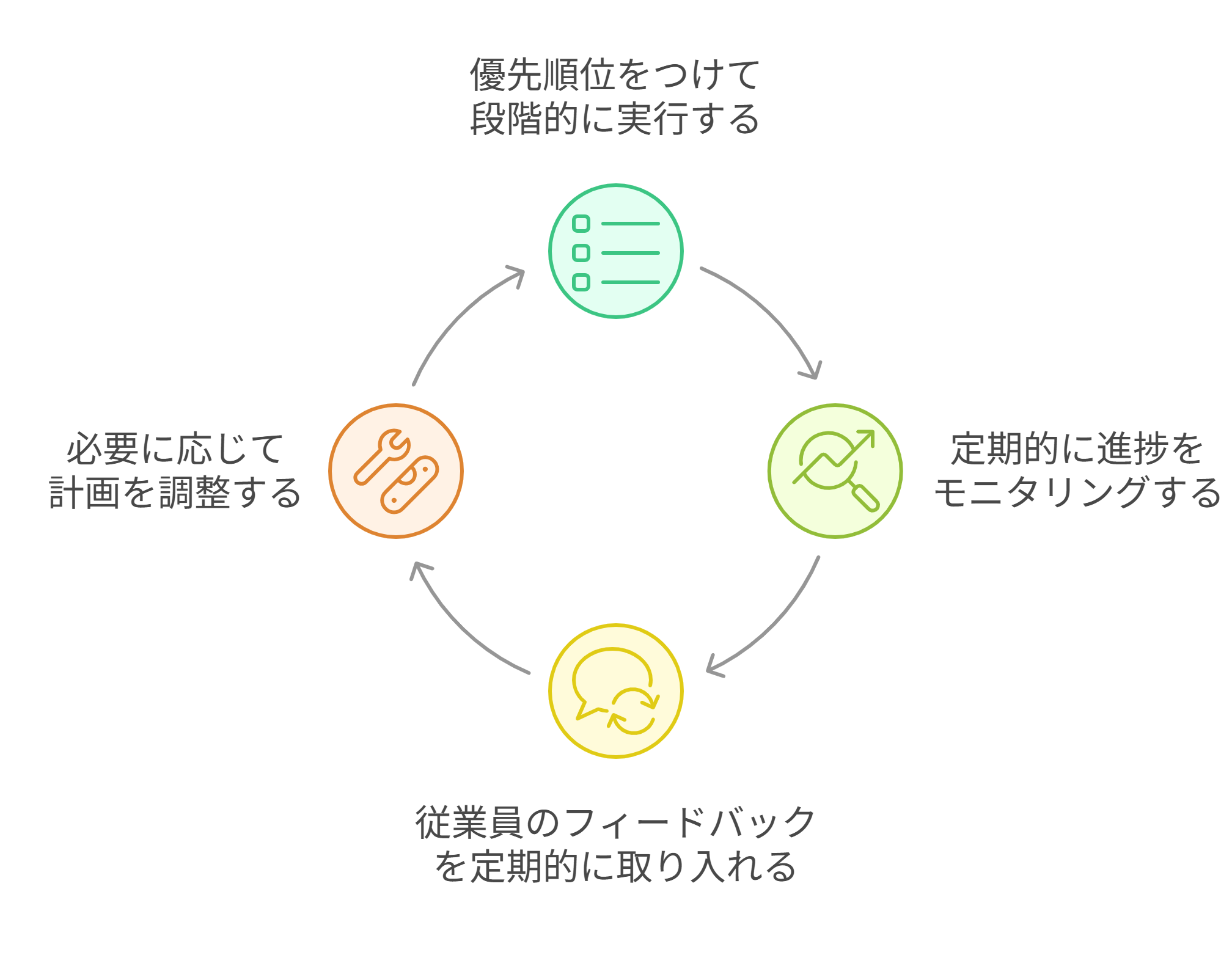

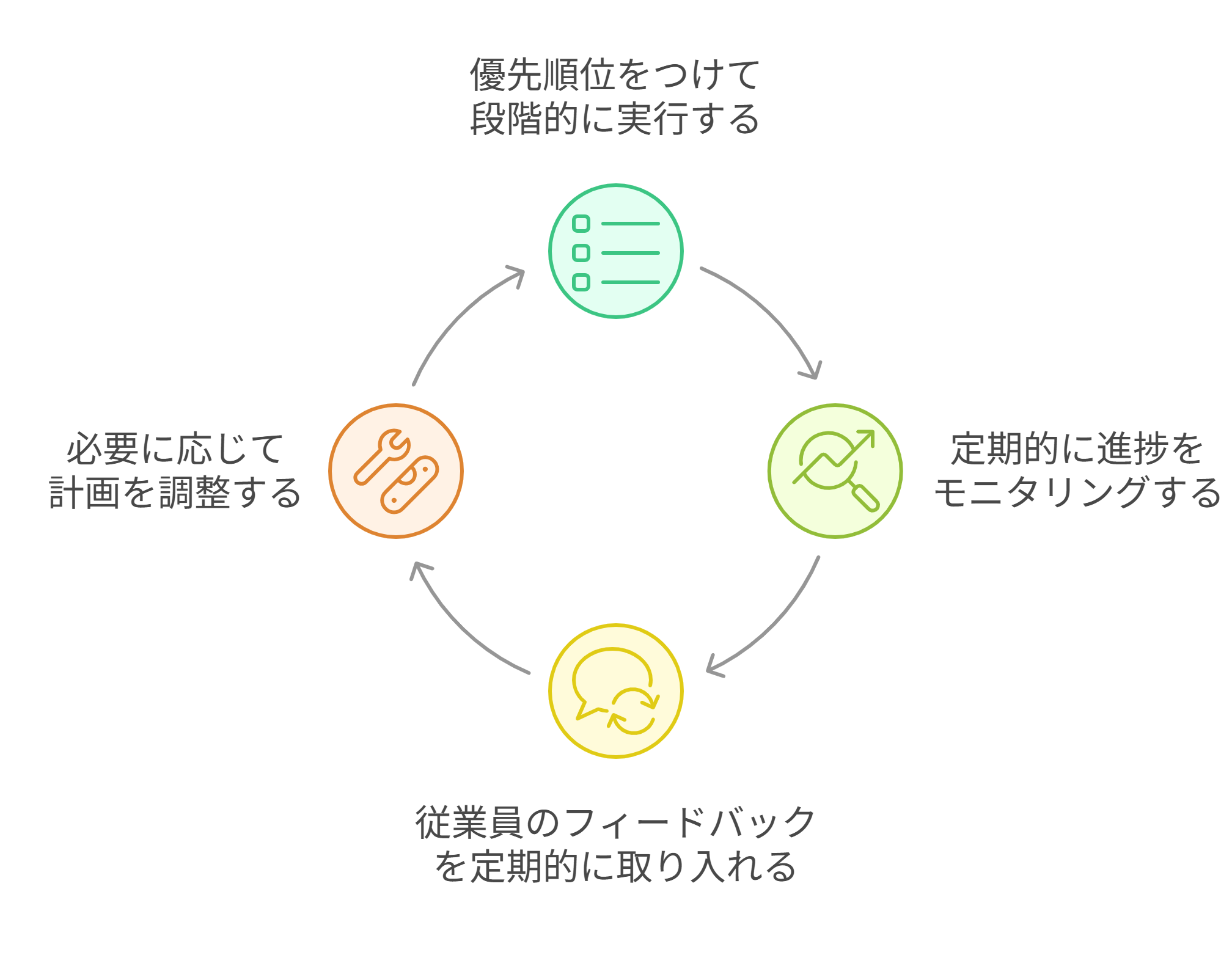

段階的に実行し、フィードバックを得る

新しい組織設計を策定したら、次はその実行段階に移ります。しかし、組織改革を一気に進めるのは危険です。中小企業では、限られた経営資源の中で柔軟に対応しながら進める必要があります。ここでは、段階的に進めるアプローチが効果的です。

- 優先順位をつけて段階的に実行する

すべてを一度に変えようとすると、現場に混乱を招き、従業員がついてこられなくなることがあります。そのため、組織改革を進める際は、優先度の高い施策から着手するのが賢明です。例えば、「業務フローの改善」を最初のステップにし、その成果が安定してから「役割と責任の見直し」に進む、というように段階的に進行します。 - 定期的に進捗をモニタリングする

新しい組織構造が現場でどのように機能しているかを、定期的にモニタリングします。モニタリングの際には、以下のポイントに注目するとともに、これらの情報を基に必要な修正を迅速に行うことが重要です- 業務効率の変化

- 従業員の負担感や満足度

- 部門間の連携の向上具合

- 従業員のフィードバックを積極的に取り入れる

組織設計を実行する中で最も重要なのは、現場の声を積極的に拾い上げることです。特に、中小企業では現場が経営の成否を左右することが多いため、従業員のフィードバックを取り入れて、適宜対応策を講じることが信頼関係の構築にもつながります。 - 必要に応じて計画を調整する

計画通りに物事が進まない場合、焦って無理に実行し続けるのは避けるべきです。状況に応じて、計画を柔軟に見直し、現実に即したアプローチに切り替えることで、組織設計の成功率を高めることができます。

段階的な実行とフィードバックの活用により、現場が無理なく新しい構造に順応できる環境を整えることができます。このプロセスを丁寧に進めることで、組織改革は単なる「変化」ではなく、「成果」を生むものへと進化します。

定期的に評価・改善する

組織設計は一度完成させたら終わり、というものではありません。事業環境や市場の変化に対応するためには、定期的な評価と改善を繰り返すことが必要です。このプロセスを怠ると、せっかく構築した組織も次第に機能不全に陥る可能性があります。

- 定期的な振り返りをスケジュール化する

評価のタイミングを明確に設定し、組織全体で定期的に振り返りを行います。定期的なレビューの実施により、問題が深刻化する前に対応策を講じることができます。例えば、四半期ごとや半期ごとに以下のポイントを確認します。- 業務フローが改善されたか?

- 各部門の目標達成率はどうか?

- 従業員のモチベーションや満足度に変化があるか?

- 測定可能な指標を活用する

評価の際には、具体的な数値指標を用いることで、客観的な判断を下すことができます。例えば、売上やコスト削減のデータだけでなく、従業員満足度アンケートや業務効率に関するデータを収集することが効果的です。 - 改善点を具体化して計画に反映する

評価の結果、新たな課題が見つかった場合には、すぐに改善案を具体化し、計画に組み込む必要があります。この際、経営者だけでなく、現場の意見も積極的に取り入れることで、より実効性の高い改善策が実現します。 - 小さな改善を積み重ねる

大規模な改革だけが解決策ではありません。小さな改善を積み重ねることで、大きな成果を得ることができます。たとえば、業務マニュアルの見直しや会議の進め方の効率化など、日常的な改善を意識することが大切です。

組織設計は生きた仕組みです。その時々の会社の状況に応じて柔軟に手を加え、最適化を図ることで、企業全体が持続的な成長を遂げる基盤を維持することができます。

Q&A

Q1. 小規模な会社でも組織設計は必要ですか?

A. はい、必要です。小規模な会社ほど、少数精鋭のチームで最大限の成果を出すために、明確な役割分担と効率的な業務フローが重要になります。たとえ従業員が10人以下であっても、組織設計を行うことで無駄を省き、経営者の負担を軽減できます。

Q2. 組織設計が失敗する原因は何ですか?

A. よくある失敗の原因は以下の通りです。

- 現場の意見を無視した一方的な改革。

- 全体像を考えず、目先の課題だけに対応する設計。

- 変化に対する従業員の理解を得ないまま実行すること。

これらを避けるには、計画段階で現場の声を取り入れ、従業員と経営者が一体となった取り組みが必要です。

Q3. 外部の専門家に依頼するメリットは?

A. 外部の経営コンサルタントを活用することで、客観的な視点から組織設計の課題を明確化し、最適な解決策を提案してもらえます。また、日常業務に追われがちな経営者が、組織設計に専念する時間を確保するためにも効果的です。

Q4. 組織設計の成果はどのように判断しますか?

A. 成果は、事前に設定した目標を基準に評価します。たとえば、「売上の増加」「従業員満足度の向上」「クレーム対応時間の短縮」など、定量的な指標とともに、社内のコミュニケーションやチームワークの改善といった定性的な要素も含めて総合的に判断します。

まとめ

中小企業にとって組織設計は、業務効率を上げるだけでなく、企業全体の成長基盤を築く重要な取り組みです。責任の所在が不明確だったり、業務の重複や漏れがあるといった課題は、放置すれば経営全体に影響を及ぼします。

一方で、組織設計を適切に進めれば、経営者が日々の業務から解放され、長期的な戦略に集中できる環境が整います。

このコラムで解説したように、現状分析、目標設定、役割の明確化、そして新しい構造の設計と実行、評価と改善を繰り返すことが、成功する組織設計の鍵です。このプロセスを経て、従業員が自分の役割に集中し、経営者は安心して会社の未来を見据えることができるようになります。

組織設計は一度で完成するものではありません。柔軟性を持って取り組むことで、変化する市場環境にも対応できる強い組織を築くことができます。中小企業経営者のあなたには、ぜひこの機会に組織設計を見直し、次の成長のステップに進んでいただければと思います。

何かお困りのことがあれば、ぜひご相談ください。私たちは常に、あなたの挑戦を全力でサポートします。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)