唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「うちの会社はとりあえず波風を立てずに、今まで通りやっていくのが一番だ」

もし経営者や管理職の方がこんな言葉をしばしば耳にするようであれば、要注意です。従業員が「事なかれ主義」に陥っている可能性が高いからです。

事なかれ主義とは、問題を極力表面化させず、波風を立てないようにする姿勢のことを指します。一見すると大きなトラブルや対立を避けているため、安定を維持しているようにも思えますが、じつは会社の成長にブレーキをかける大きな要因となりやすいのです。私は経営コンサルタントとして20年、様々な企業を見てきました。その経験から明言できるのは、事なかれ主義を放置していると、企業の可能性は大きく狭まり、結果的に組織としての責任を果たせない状況へとつながるということです。

では、なぜ事なかれ主義は無責任とさえ呼ばれ、会社の成長を阻害してしまうのでしょうか? 以降で、3つの大きな理由に分けて解説し、中堅中小企業の経営者・役員・管理職の皆様が取るべき対策や考え方のヒントを提示したいと思います。

責任の所在が曖昧になり、成果を出す主体が不明確になる

他人任せが常態化し、問題がうやむやに

事なかれ主義が常態化した組織では、まず「誰が責任を取るのか?」が明確にされにくい傾向があります。新たな企画やアイデアが提案されても、「自分が口を出すと面倒だから、上司に任せよう」「他部署に任せてしまいたい」といった形で、責任の所在を回避・転嫁しがちです。組織内で明確な役割分担やコミットメントが設定されていない企業ほど、従業員が新しいチャレンジを尻込みする傾向が高まるといわれています。

こうして具体的な行動や判断を先送りにする文化が根付くと、会社全体で決定責任や実行責任が明確化されません。すると、ビジネスチャンスが目の前にあっても、「決定する人がいない」「誰も意見しない」「結果として全員不満だが動かない」という負のスパイラルに陥りやすくなります。

表面的には波風が立たないものの、会社として責任ある判断・行動を放棄していることにほかならず、長期的な成長に大きなブレーキがかかってしまうのです。

リーダーシップが発揮されず、組織が方向性を見失う

特に中堅中小企業は、大企業と比べて組織の規模が限られている分、一人ひとりのリーダーシップの影響が大きいはずです。それにもかかわらず、事なかれ主義に陥ると、リーダー自身が「波風を立てない」という態度を取ってしまう場合が少なくありません。

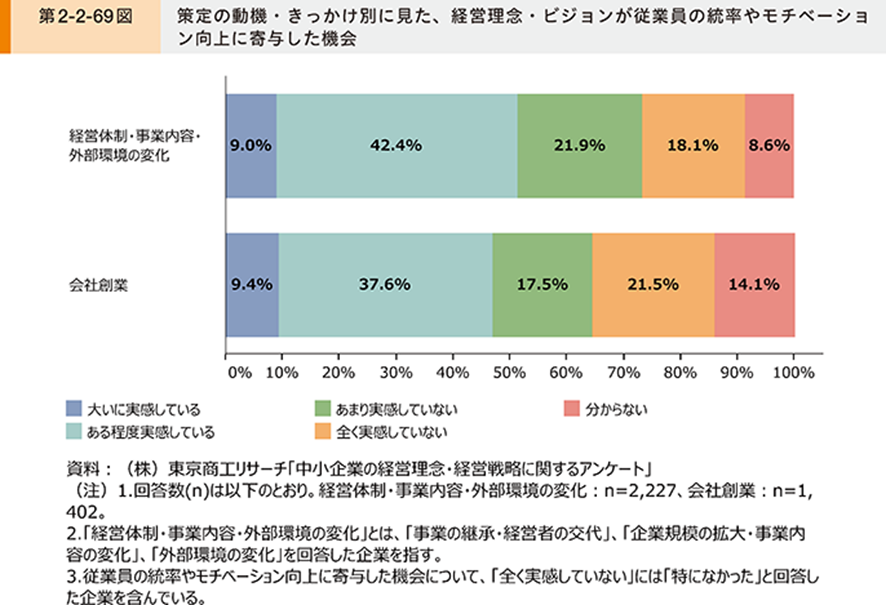

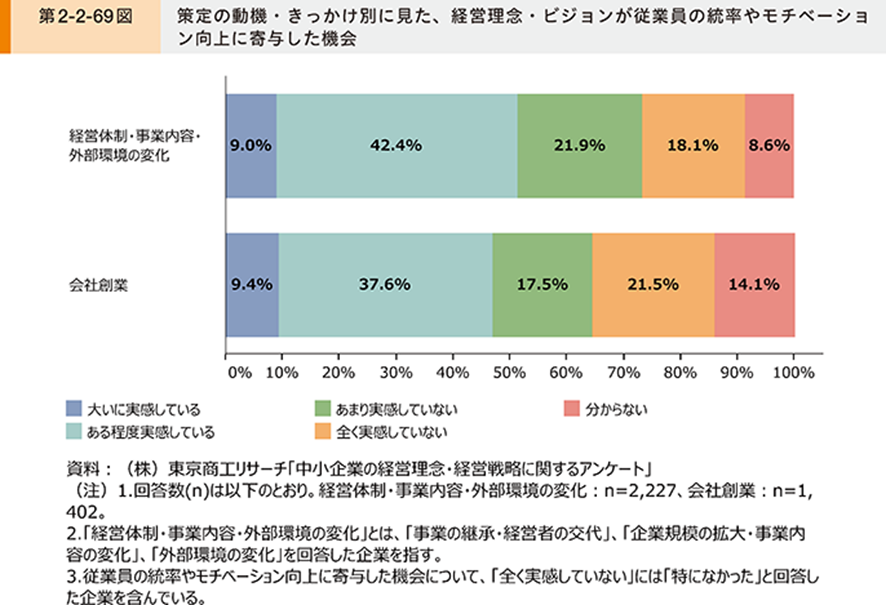

もちろん、衝突をむやみに起こすことがリーダーシップではありませんが、組織の未来にとって必要な改革ならば、仮に一時的に反対意見が出ても、あえて提起し断行するのが経営陣・管理職の責任です。実際に、「2022年版 中小企業白書」では、経営理念・ビジョンの策定が従業員の統率やモチベーション向上に寄与することが報告されています。

出典:「2022年版 中小企業白書」

トップが決断すべきことを避け、従業員との摩擦や反発を恐れて改革を先延ばしにすると、結局組織の方向性が揺らぎ、従業員も「どこに向かって頑張ればいいか分からない」という状況に陥りがちです。これでは企業としての競争力も弱まります。

新しい挑戦やイノベーションを阻害する

「変化=面倒」というマインドが生まれやすい

会社が成長するためには、既存事業の強化とともに、新たな挑戦や仕組みづくりが不可欠です。しかし、事なかれ主義が強い企業では、「新しいことは面倒だし、失敗するリスクもある。だから手を出さない方が無難」という空気が蔓延しがちです。このような状態では、どれほど優れた技術やサービスのアイデアがあっても、それを実行に移す動機付けが起きにくくなります。

実際に、「2024年版 中小企業白書」では、積極的な投資行動や新規事業への取り組みが企業の業績向上に寄与する可能性が示唆されています。一方で、消極的な姿勢を取る企業は成長の機会を逃している可能性があります。

市場や顧客ニーズの変化に取り残される

環境の変化が激しい昨今、技術革新や消費者トレンドは目まぐるしく動いています。そこに対し「まあ大きく動かないでおこう」「周りが変化しても、うちは安定重視だ」という姿勢を続けていると、気づかないうちに時代遅れとなってしまうリスクが高まります。

さらに、中堅中小企業ほど、大手にはない柔軟性や小回りの良さが強みとなり得ます。しかし、「事なかれ主義」で新しい挑戦を避けている限り、その強みはまったく活かされません。ビジネス環境の急激な変化に対応できず、最終的には売上や利益を大きく落とす危険性さえあります。

組織の士気が低下し、人材が定着しにくくなる

挑戦意欲のある人材が離れていく

事なかれ主義が強い組織では、「どうせ提案しても通らない」「上が動かないから無駄だ」という諦めの空気が漂いがちです。その結果、向上心やチャレンジ精神がある人材は、社内でアイデアが実現できないことに不満を抱き、早期退職や転職を選択するケースが増えます。

実際に、厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」によれば、新入社員の約3割が3年以内に退職する傾向が長く続いています。 また、オープンワーク株式会社の調査では、新卒入社後3年以内に退職したZ世代の退職理由として、「キャリア・個人成長」が最も多く挙げられています。これらのデータから、事なかれ主義の組織において、優秀な人材ほど会社の将来に疑問を持ちやすく、早期に見切りをつける傾向があることが示唆されます。

社内が“沈黙の同調圧力”に包まれ、建設的な議論が消える

事なかれ主義が進むと、周囲と意見がぶつかるような発言をあえて控える空気が強まります。それは全員が「言いたいことを言わないでやり過ごす」という同調圧力を生み、ミスや問題があっても率直な報告や改善提案が起きない組織になっていきます。

例えば、マーケティング施策や営業方針がうまくいっていないのに、誰も「このままで本当に大丈夫か?」と疑問を提起しない。数字が落ち始めた時点で迅速に手を打てば傷は浅く済むはずが、みな表だって問題を指摘しないために深刻化してから気づく――こうした経験は、決して珍しいことではありません。結果的に、組織全体の士気はますます下がり、ますます“責任をとりたくない空気”が蔓延するという悪循環に陥ります。

Q&A

Q1. 「事なかれ主義を変えようとして、社員と衝突が起きるのは避けたいんですが……」

A. 衝突そのものを恐れて何もしなければ現状は変わりません。大事なのは対立ではなく「議論」です。まずは経営者や管理職が自ら意見を示し、具体的にどう変えたいのか、明確な方向性を伝えることが重要です。その上で、社員との双方向コミュニケーションを意識し、意見が対立したら「どんなメリット・デメリットがあるのか」を論理的に整理しながら落としどころを探します。意見のぶつかり合いには一時的なストレスが伴いますが、それを乗り越えてこそ新たな価値観やアイデアが生まれ、会社としての一体感が増すのです。

Q2. 「トップダウンで急激に改革しようとすると、反発が大きくなりませんか?」

A. 急激なトップダウンは確かに反発を生みやすいです。ただし、だからといって変えないままでは何も進みません。大切なのは、経営陣が改革のビジョンを言語化し、なぜそれが必要なのかを徹底的に共有することです。特に中堅・中小企業では社長の言葉や熱意が社員に直接届きやすいので、トップの意志が明確であれば「やってみよう」と腹を括る社員が少なくありません。時間をかけて根回しや説明をしつつ、必要な時には短期間での決断も辞さない。そのメリハリある姿勢が結果的に社内の納得感を高めます。

Q3. 「新しい挑戦といっても、具体的に何から手をつければいいのかわかりません」

A. まずは小さくてもいいので、既存顧客や従業員にアンケートをとったり、他社事例を研究したりといった現状把握から始めましょう。今のサービスや製品のどこを改良すればより喜ばれるのか、全く新しいニーズはないのか、社員の仕事効率を上げる方法はないのか――こうした点を一つひとつ洗い出して、実験的に施策を試してみるのです。小さな成功体験が積み重なれば、社員のモチベーションが上がり、組織全体が次の大きなチャレンジに向けて前向きな空気を醸成できます。

Q4. 「社員が自分の意見を言いやすくするには、どういう仕掛けが必要ですか?」

A. まずは「心理的安全性」を高める取り組みが重要です。例えば、定例会議の場で「今日の議題に対して自由に意見が言える時間」を設けたり、オンラインの意見箱や匿名アンケート制度を活用したりするのも一つの方法です。また、提案があったらすぐに否定せず、「どうすれば実現できるか」を前提に検討するといった姿勢をリーダー層が率先して示すことが大切です。その上で、上司がフォローし、失敗を責め立てるのではなく、改善策を共に考える習慣づくりを行うと、社員は「言っても大丈夫なんだ」という安心感を得やすくなります。

Q5. 「組織の変革を進める中で、やはり結果が伴わないと意味がないのでは?」

A. もちろん最終的には成果が求められるのは事実です。ただし、組織文化を変えるプロセスは時間がかかります。途中で見える定量的な成果だけでなく、「社員が自主的に動き出した」などの変化にも目を向け、成果として評価することが肝心です。とくに事なかれ主義が根強い企業ほど、はじめは小さな変化からしか生まれません。しかし、そこにポジティブなフィードバックを与えることで、より大きな結果が伴う可能性が開けていきます。焦らず一歩ずつ変革を進めていきましょう。

まとめ

ここまで述べてきたように、事なかれ主義は会社にとって大きなリスクをはらんでいます。表面的には波風が立たないように見えますが、それは本質的に「責任を回避し、組織の将来を考えない姿勢」と背中合わせです。特に中堅中小企業のように、限られた人材・資源のなかで勝負をしていかなければならない組織ほど、事なかれ主義に陥ると成長の機会を逃してしまいがちです。

- 責任の所在が曖昧になり、成果を出す主体が不明確となる

- 新しい挑戦やイノベーションを阻害する

- 組織の士気が低下し、人材が定着しにくくなる

この3つの理由が積み重なると、企業の存続すら危うくなるリスクがあります。経営者や管理職の皆様がまずすべきことは、事なかれ主義を「小さな平穏」ではなく「無責任な姿勢」であると明確に認識することです。

その上で、

- 経営理念やビジョンの浸透 … なぜ自社が存在し、どこを目指すのかを再確認し、社内で共有する。

- 責任と役割の明確化 … 誰が何を決定し、誰がどう実行するのかをはっきり定義しておく。

- チャレンジと議論を奨励する社風づくり … たとえ失敗しても責めない体制や、活発に意見を交わす“安全な”環境を整える。

こうした取り組みを一歩ずつ進めていくことが重要です。大切なのは、組織の全員が「意見を言いやすい」「新しいことに挑戦しやすい」環境をつくる意識を共有し、経営者や管理職が率先して行動を示すことです。

一時的には抵抗や衝突があるかもしれません。しかし、その先にこそ会社の成長と従業員の成長が待っています。企業としての責任を果たし、中堅中小企業が持つ強みを最大限に活かすために、ぜひ改めて事なかれ主義を見直してみてください。

もし、どのように着手すればよいか迷うのであれば、経営コンサルタントに相談することも一つの選択肢です。同じことを繰り返していては、これまでと同じ結果しか得られません。ときには外部の視点を取り入れながら、事なかれ主義という“見えない天井”を打ち破り、会社を次のステージに押し上げていただければ幸いです。

唐澤経営コンサルティング事務所では、コーチングとコンサルティングを融合したアプローチで、経営者が組織の課題を把握し、適切なマネジメントを実行できるよう支援しています。

組織課題の解決に向けてご相談がありましたら、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。全力でサポートいたします。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)