唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

このコラムでは、私のコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

経営環境が厳しくなると、経営者は利益を確保するために「コスト削減」に意識を向けることがあります。もちろん、経営資源をムダなく使うことは、ビジネスの基本中の基本です。しかし、その際に最初に人件費の削減に着手してしまう経営者がいます。特に、中堅中小企業においては、経営者の独断や短絡的な判断から「とにかく人件費を削減して利益を残そう!」とするケースがあるのです。しかし、この安易な人件費削減は、企業の競争力を著しく損なう危険な行為でもあるのです。

本コラムでは、なぜ「ダメな経営者ほど人件費を削減したがるのか」、そしてそれが企業衰退のメカニズムとしてどのように作用するのかを、20年のコンサルタント経験をもとにわかりやすく解説していきます。

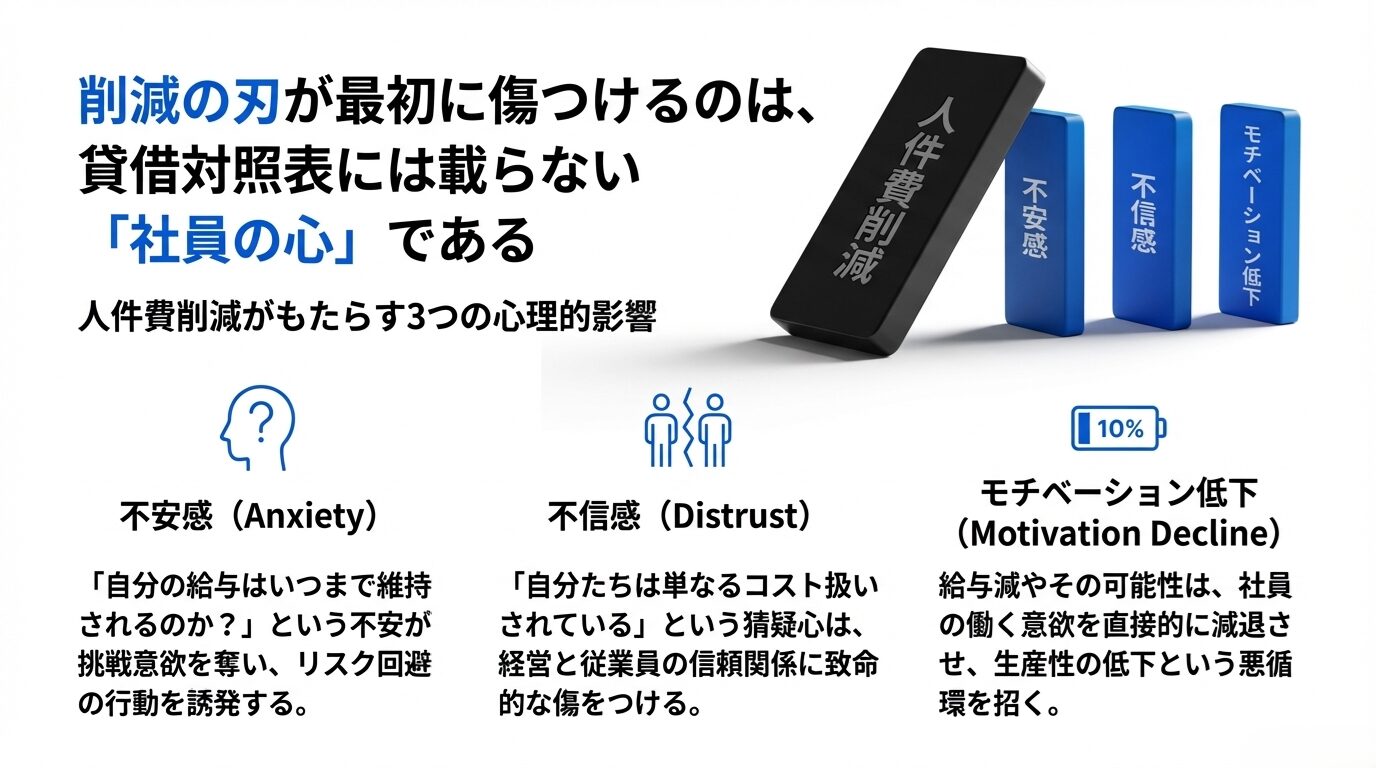

人件費削減がもたらす心理的影響

まず初めにあなたに押さえていただきたいことがあります。それは、人件費を削減した時に、「社員がどのような心理状態になるのか?」という点です。経営者が「人件費カット」を打ち出した時、社員の多くは次のような感情を抱きます。

- 不安感

「自分の給与はいつまで維持されるのだろうか?」と不安になり、自然と「守り」の意識が強まります。結果、成果を出すための挑戦より、リスク回避する行動に走りがちとなります。 - 不信感

「自分たちは経営者から単なるコスト扱いされているのではないか?」という猜疑心を生む場合があります。特に、経営トップが利益配分や投資をおろそかにしている一方で、人件費だけを切り詰めようとしている場合、信頼関係に大きな傷をつけることになります。 - モチベーション低下

給与が下がる、あるいはその可能性を感じるだけでも、社員の働く意欲が減退することは多いものです。結果として、生産性までもが低下し、さらに経営状態が悪化するという悪循環に陥るリスクがあります。

人件費削減が社員の心理面に与える影響は、数字だけでは測れません。「人が辞めないまでも、やる気が失われる」という点に問題が隠れているのです。

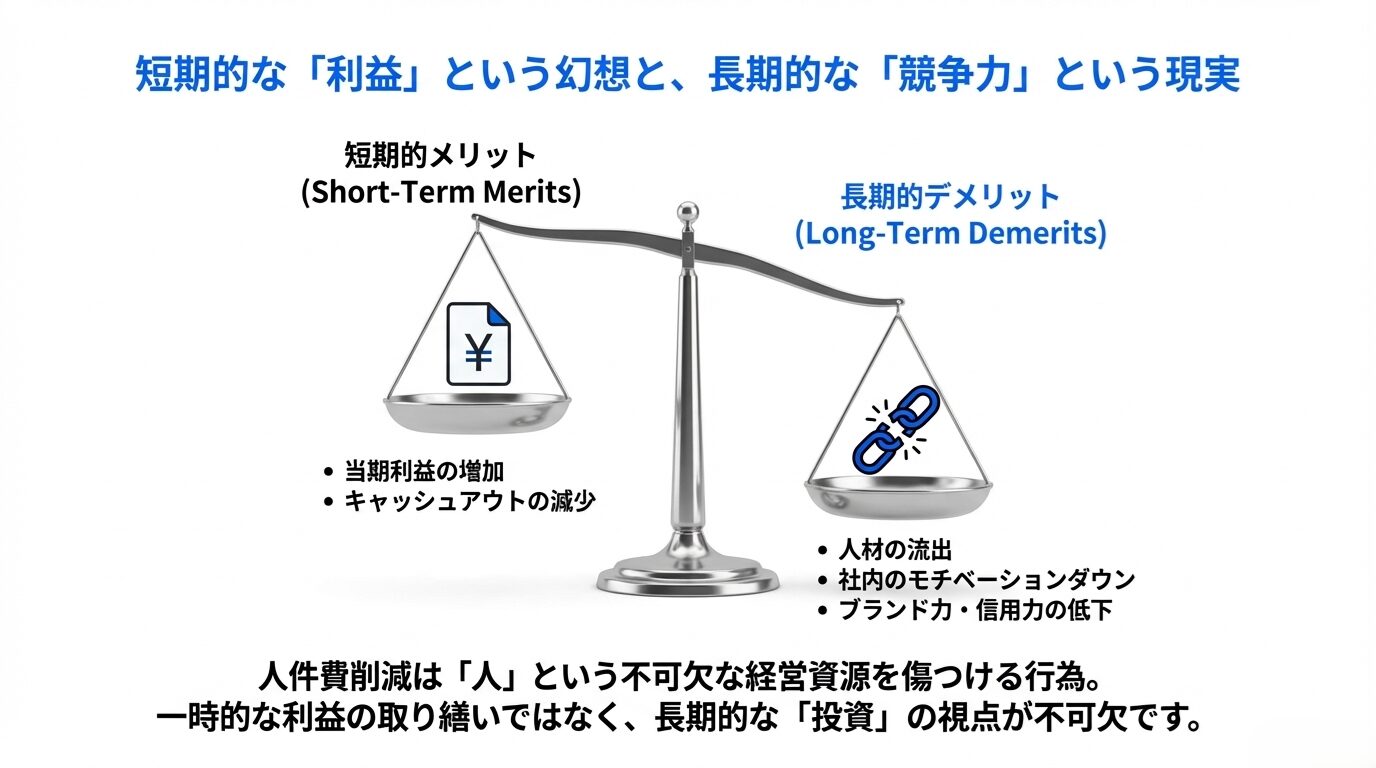

短期的メリットと長期的デメリット

人件費の削減は、短期的には損益計算書(P/L)上、利益を増やすための手段として効果があるかもしれません。しかし長期的に見ると、大きなデメリットを伴うことがあります。

- 短期的メリット

- 当期利益の増加

一時的に人件費を削減することで、今期・来期など直近の利益を増やせる可能性があります。 - キャッシュアウトの減少

賃金カットによってキャッシュフローが改善し、短期的な資金繰りが楽になることもあるでしょう。

- 当期利益の増加

- 長期的デメリット

- 人材の流出

給与が低い、あるいは不安定な会社からは優秀な人材が他社へ移る傾向が高まります。とりわけ中堅中小企業では、人材の定着率がそのまま企業競争力に直結することが多いです。 - 社内のモチベーションダウン

社員が会社に対して「大事にされていない」と感じると、やる気や生産性が落ち、企業の成長力をそぎます。 - ブランド力・信用力の低下

企業が無闇に人件費を削っていると、それが社外にも伝わり、取引先や金融機関、採用希望者からの評価が下がることにもつながります。

- 人材の流出

人件費の削減は「人」という不可欠な経営資源を傷つける行為でもあります。一時的に利益を取り繕うのではなく、長期視点での「投資」の目線ももっておくべきでしょう。

優秀な人材流出による競争力低下

中堅中小企業が、限られた経営資源の中で競争力を高めていく上では、優秀な人材の確保・定着が何より大切です。しかし、安易な人件費の削減は、あなたが「最も会社に残って貢献してほしい」と考えている優秀な社員が真っ先に辞めていく要因を生み出してしまいます。

優秀な人ほど外部から声がかかりやすい

優秀な人材は、一般的に市場からその実績や能力を評価されやすく、他企業からの引き合いも多いものです。人件費カットにより、自身の待遇や将来の展望に不安を感じるようになれば、真っ先に転職を考えるのは「優秀な社員」です。そして、一度そうした人材が離職してしまうと、会社の大事なナレッジやノウハウが流出するばかりか、場合によっては連鎖退職を招くことにもつながり、企業としての競争力が大きくそがれてしまいます。

定量データが示す中途採用のコスト増

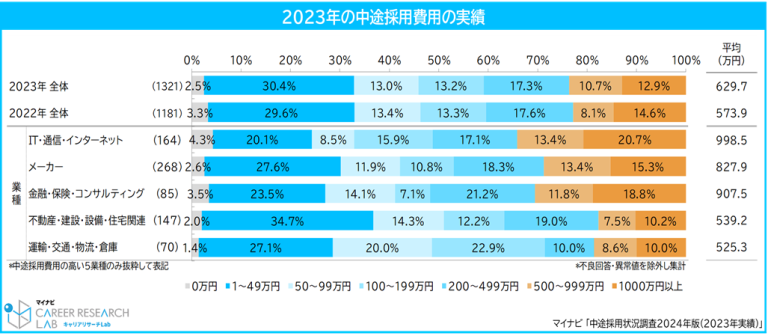

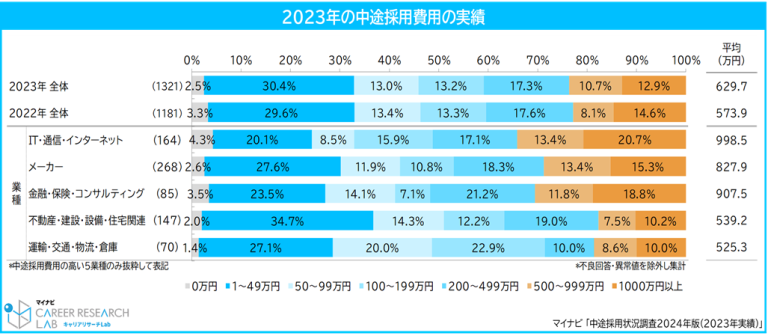

人材・採用や定着にかかるコストは、企業規模を問わず上昇傾向にあります。例えば、マイナビの「中途採用状況調査2024年版」によれば、2023年の中途採用費用は前年比55.8万円増の年間平均629.7万円となっています。

出典:マイナビの「中途採用状況調査2024年版」

また、経験豊富なベテランや専門知識を持つ社員を失い、新たに採用して一から育成する場合、目に見えない大きなコストが発生します。2019年にGallupが行った調査によると、従業員1人を入れ替えるコストは、その従業員の年俸の2分の1から2倍にも及ぶとされています。

一見、給与の削減によって出費が減ったように見えても、結果として採用コストが増大し、会社としてはプラスどころか大きなマイナスに転じる可能性が高くなるのです。

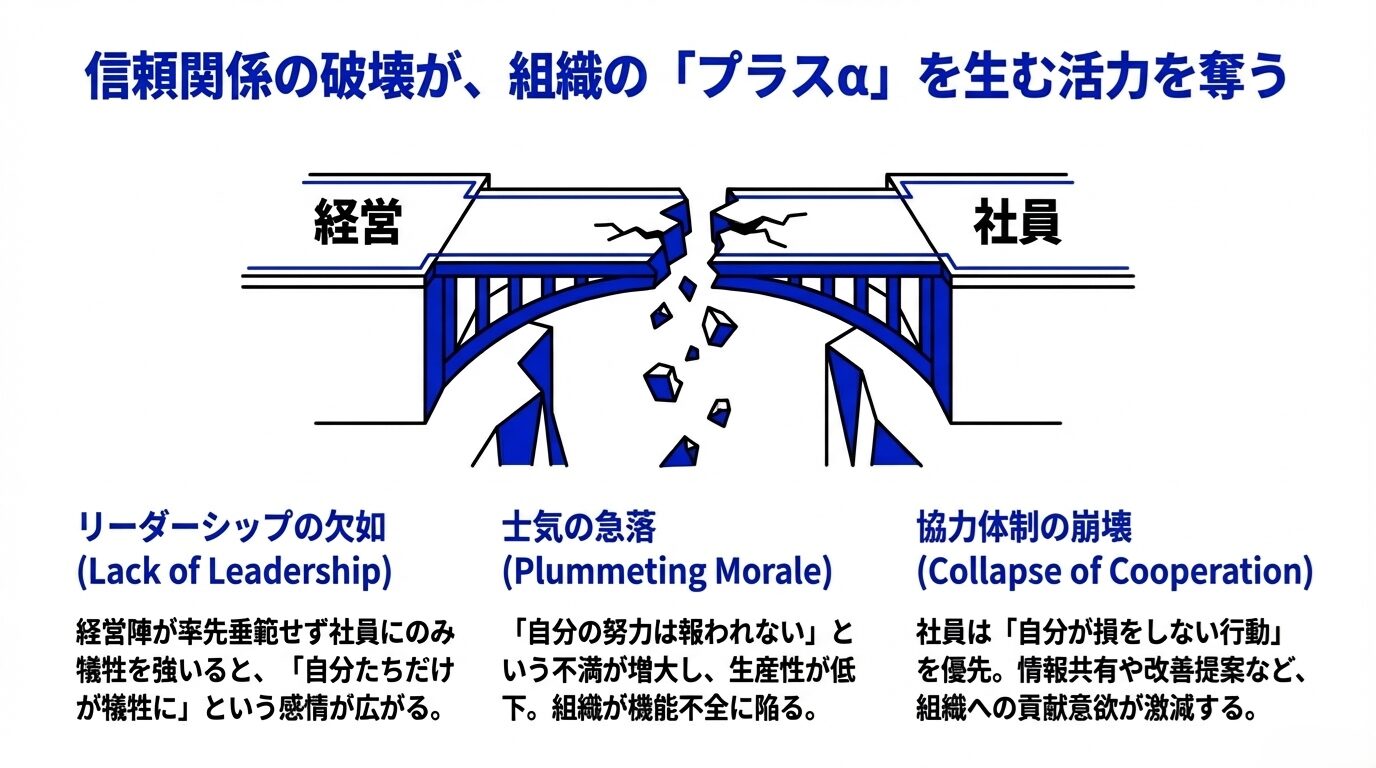

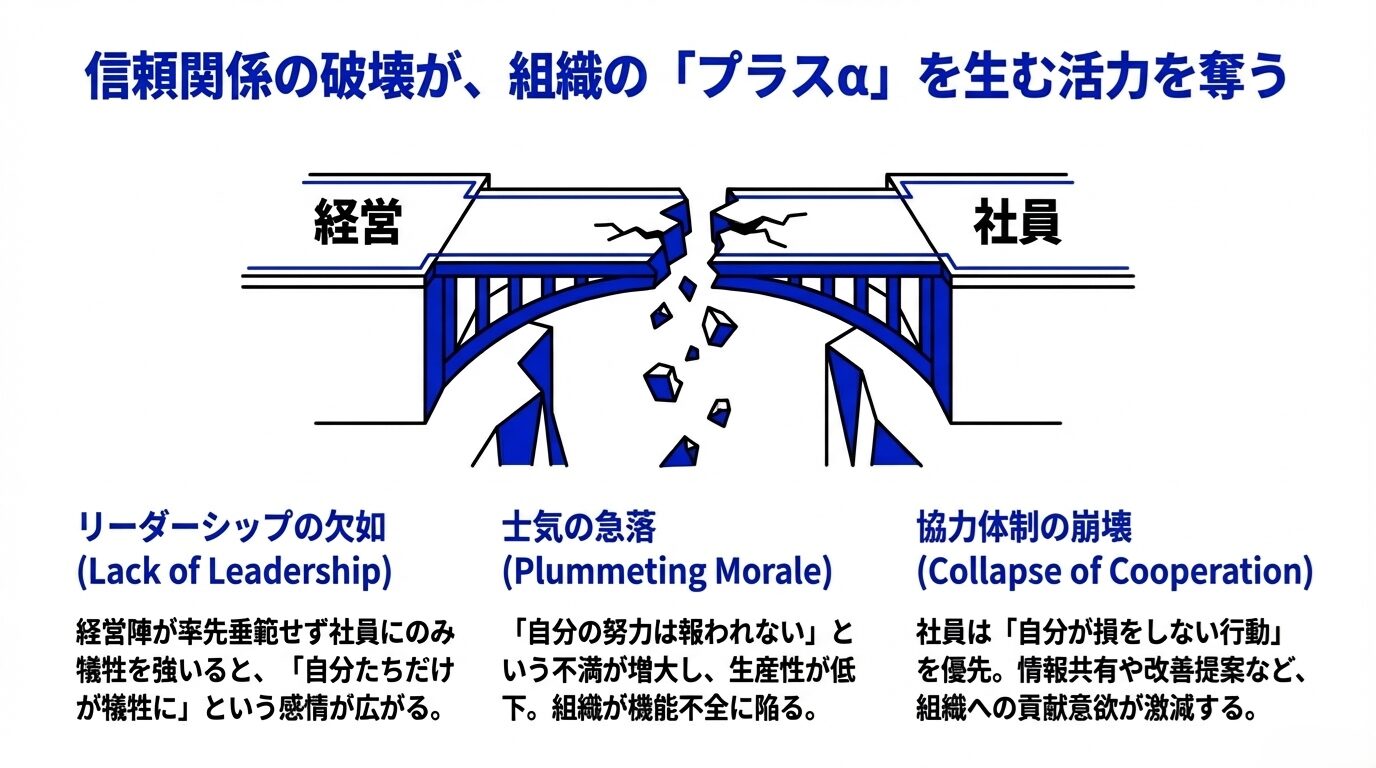

信頼関係の破壊と士気低下

企業の経営において、経営トップと社員の信頼関係は重要な基盤です。安易な人件費の削減が行われると、この信頼関係そのものが大きく揺らいでしまうことは珍しくありません。

- トップの姿勢が問われる

経営トップや役員自身が十分な経費削減をしないままで最初に社員の給与に手をつけると、社員は「自分たちだけが犠牲になっている」と感じます。これは、適切なリーダーシップとは言えません。 - 士気・モチベーションの急落

やる気や志をもって働いていた社員も、給与や待遇が下がると会社の経営や将来に対して疑問を抱きます。「自分の努力は報われないのでは?」という不満が増大し、モチベーションと生産性が下がるとともに、組織もぎくしゃくしていきます。 - 社内の情報共有や改善活動が停滞

信頼関係が低下すると、社員は「自分が損をしない行動」をとろうとします。その結果、組織の一体感がなくなり、情報共有や改善提案など、会社にとって「プラスα」となる行動が激減します。

短期的な数字に追われて人件費のカットを断行すると、組織全体の空気が悪くなり、経営者が思うほどの効果は得られないどころか、むしろ負のスパイラルが始まってしまいます。

企業文化の崩壊

組織が長年培ってきた組織風土・組織文化は、会社にとっての大きな強みとなります。例えば「社員を大切にする文化」や「チームワークを重視する風土」は、外部からは簡単に真似のできない重要な付加価値です。しかし、人件費の削減が頻発すると、こうした組織風土・組織文化が大きく傷ついていきます。

- コミュニケーションへの影響

「この会社はもう人件費を払う余裕がない」「コストカットを優先する会社」という認識が社員の中で広まると、社員同士の助け合いや協力体制が希薄になります。自分を守ることに必死になり、共有や連携といったプラスの行動が失われるからです。 - イノベーションの停滞

企業の新しいアイデアやイノベーションは、社員が安心して発言し、試行錯誤できる土壌から生まれます。人件費を削られることで、会社全体の緊張感が高まり、失敗を恐れて挑戦がしづらくなり、結果として会社としての成長が止まってしまいます。 - 失った文化は取り戻しにくい

一度失われた企業文化は、簡単には元通りにはなりません。モチベーション低下による影響は根深く、経営環境が回復した後になっても「どうせ会社はまたすぐに人件費を削る」という先入観が拭えず、組織が持つ本来の力を発揮しにくくなる場合もあります。

キャッシュフローの盲点

人件費を削減する経営者の多くが見落としているのが、キャッシュフローへの長期的な影響です。人件費が下がった分、短期的にはキャッシュアウトが減り、資金繰りが楽になったように見えます。ところが、長期的には売上減少や優秀な人材の流出により、企業の稼ぐ力が削がれ、結果としてキャッシュフロー全体が縮小してしまうのです。

経営において「売上拡大よりコスト削減が容易」と考える経営者は少なくありません。その考えそのものは間違いではありませんが、限度を超えたコスト削減は売上そのものを減少させるリスクも高いです。特に人件費を削ると、営業力や開発力、サービス品質などが低下し、次第に大事な取引先やリピーターを失う結果にもなり得ます。

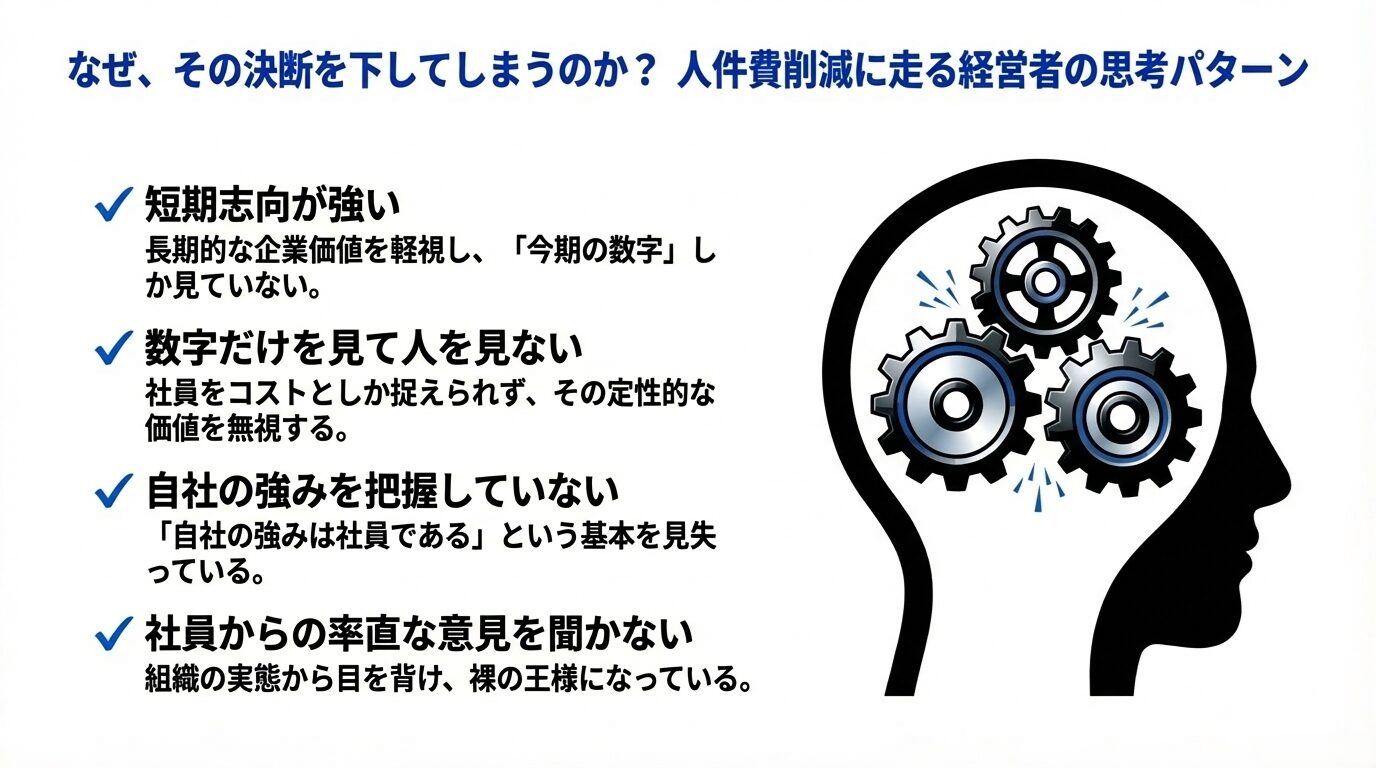

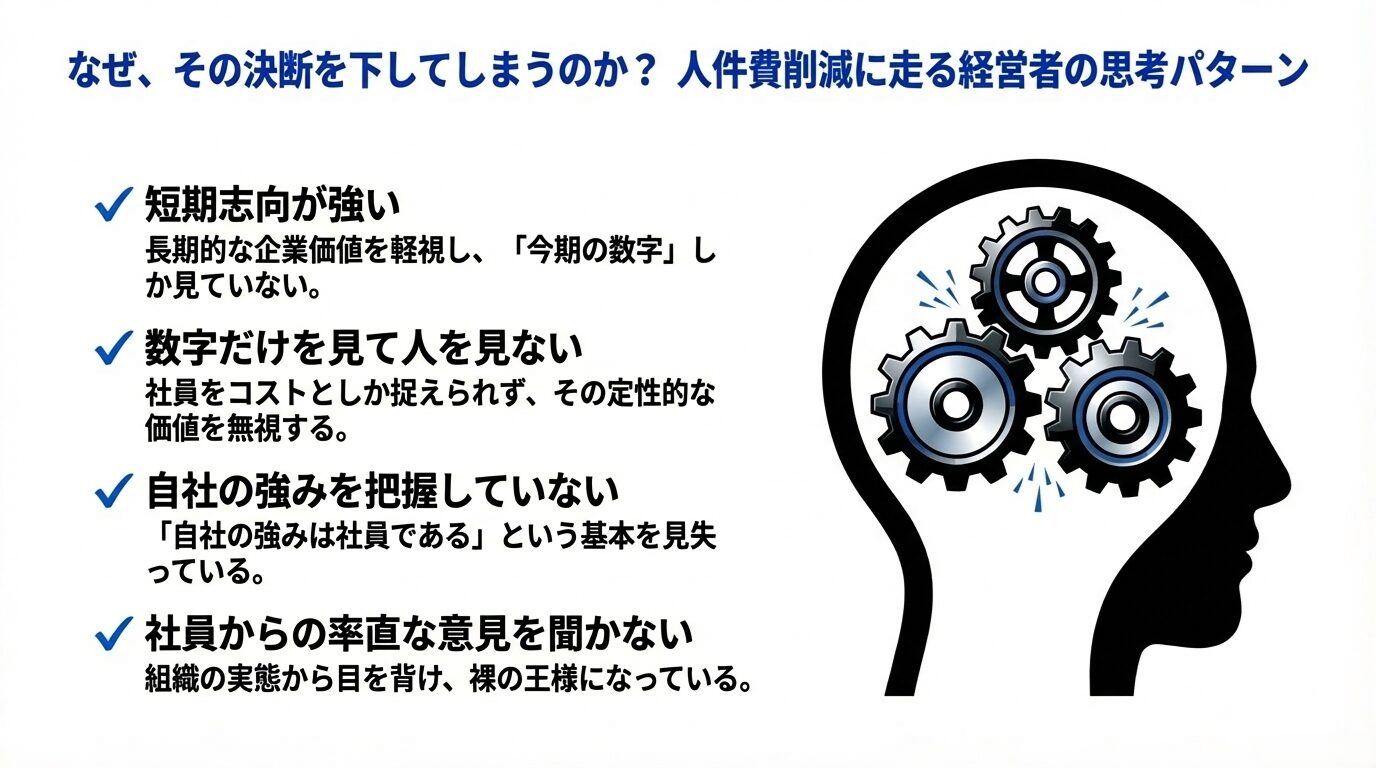

人件費削減を安易に進める経営者の特徴的思考パターン

人件費削減を安易に進める経営者には、ある程度共通する思考パターンが見られます。以下に代表的なポイントを挙げます。

- 短期志向が強い

「今期の数字をどうにかしよう」とするあまり、長期的な企業価値をおろそかにしてしまう。 - 数字だけを見て人を見ない

財務諸表ばかりに目が向き、社員をコストとしか捉えられない。結果、社員の持つ定性的な価値を軽視する。 - 市場や顧客ニーズの変化を見ていない

「固定費を減らす」ことだけに意識が向き、市場の機会をつかむための投資や人材育成に目を向けていない。 - 自社の強みを把握していない

「自社の強みを支えているのは社員である」という基本を見失い、人件費削減を優先して自ら強みを破壊してしまう。 - 社員からの率直な意見を聞かない

社員の意見を聞こうとしない。仮に聞いたとしても、実際には取り入れない。結果として、優秀な人材が離れていく。

こうした思考パターンを続けていると、組織は徐々に疲弊し、気が付いた時には手遅れになっていることもあります。経営者としては、常に「人と数字の両面をバランスよく見る力」が求められます。

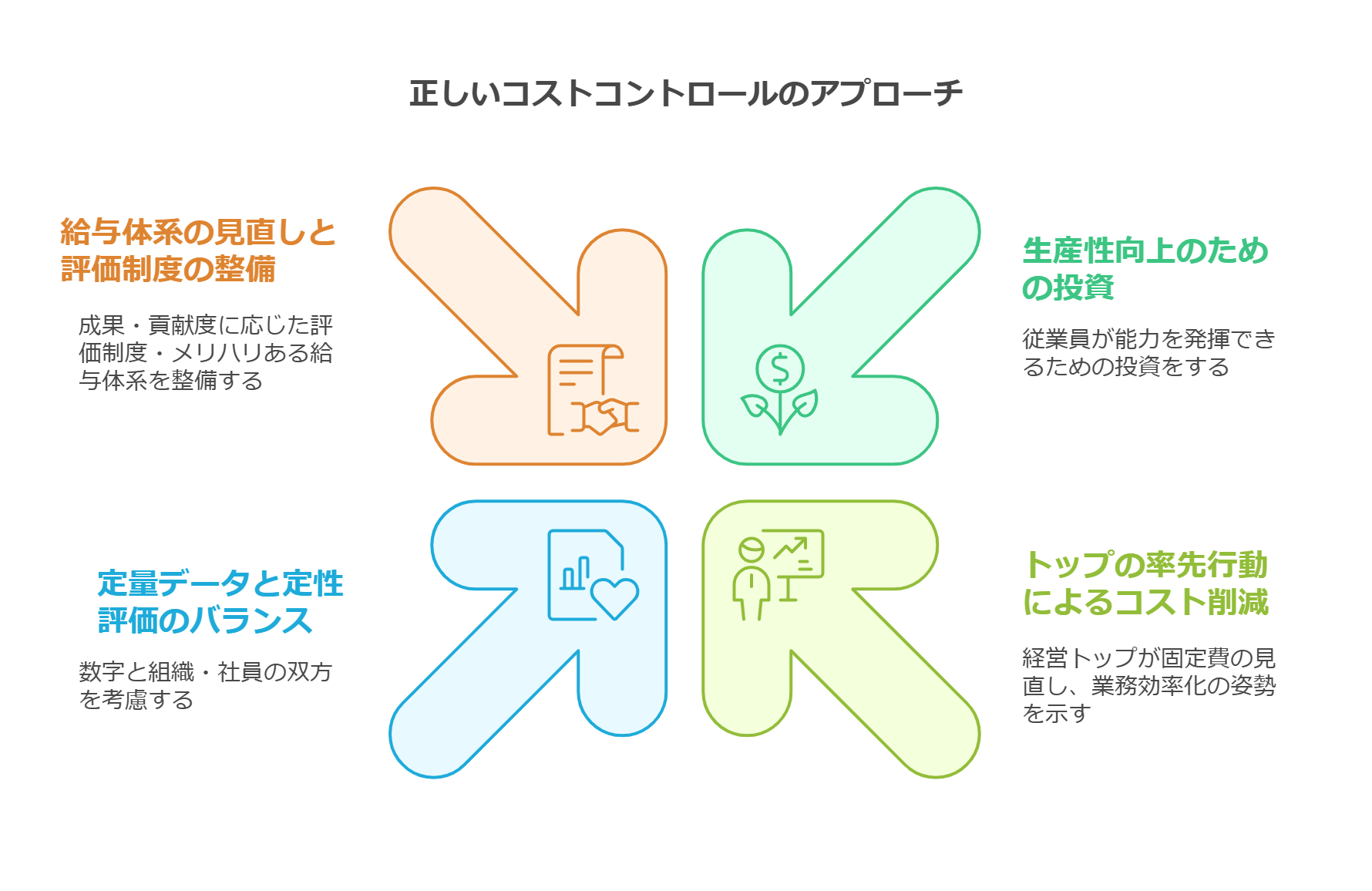

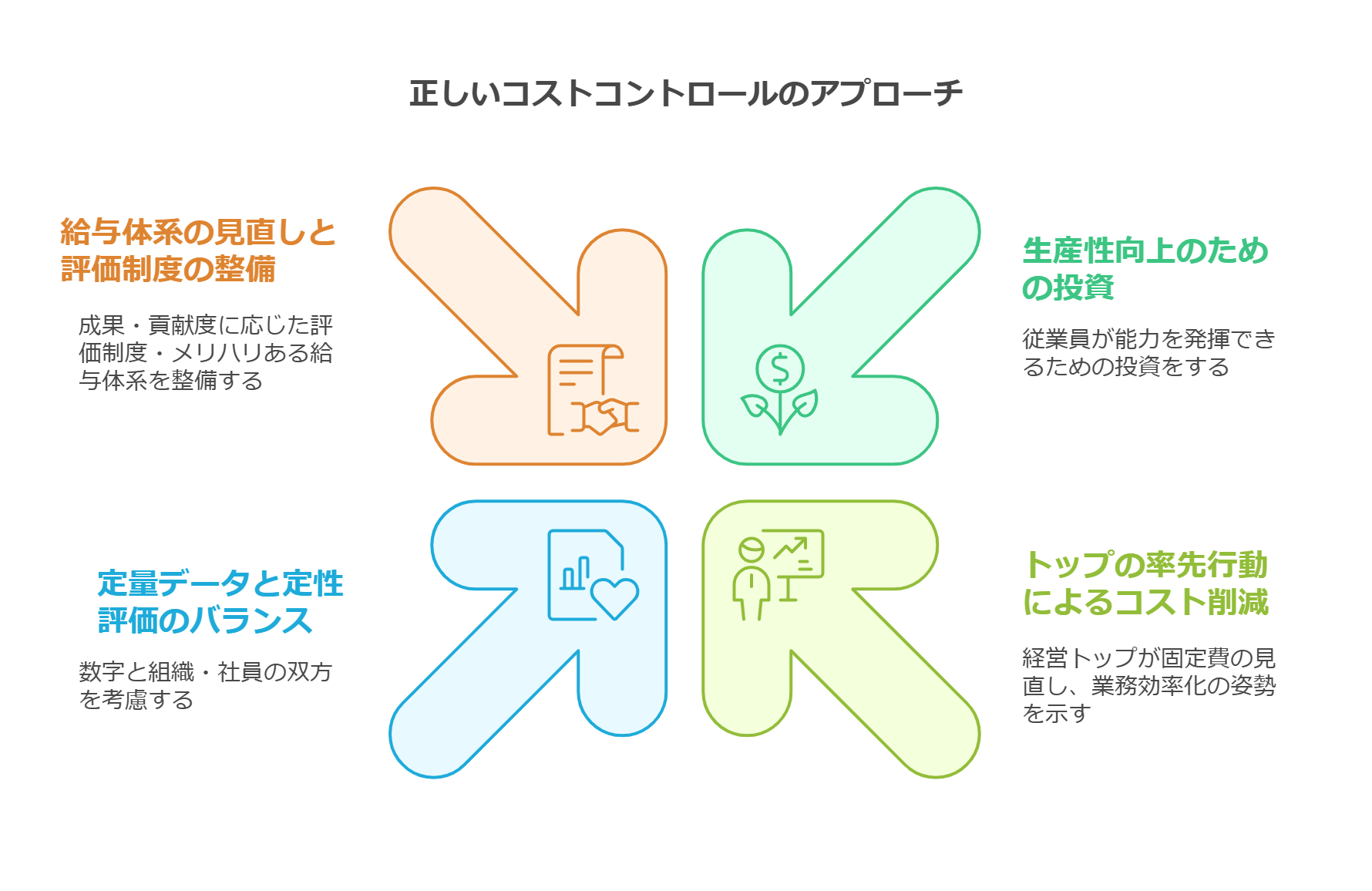

正しいコストコントロールのアプローチ

ここまで、人件費削減が招く数々の弊害について述べてきました。それでは、コストのコントロールがまったく不要かというと、もちろんそうではありません。経営におけるコスト意識は非常に大切です。しかし、そこには「正しいアプローチ」が必要なのです。

- 給与体系の見直しと評価制度の整備

単純な横並びの削減ではなく、成果や貢献度に応じた公平な評価制度を設計し、メリハリある給与体系を築くことが重要です。社員も納得感を得やすく、意欲を削がずにコスト最適化ができます。 - 生産性向上のための投資

人件費を削るのではなく、「人がもっと力を発揮できる環境」を作る投資に目を向けましょう。ITシステムの導入や業務プロセス改革、研修・教育などが該当します。中期的には売上向上にも寄与するため、キャッシュフローも改善しやすくなります。 - 定量データと定性評価のバランス

数字だけを追うのではなく、社員のモチベーションや社内文化の動向も定期的に把握し、両面で判断していきます。経営指標だけでなく、面談などから組織の実態を見極めることが肝心です。 - トップの率先行動によるムダ削減

経営陣が自ら固定費の見直しや業務効率化の姿勢を示すことにより、全社的なコスト意識が浸透しやすくなります。社員に負担を求める前に、トップが率先して具体的な行動をとることが、組織の理解と協力を引き出す上で非常に効果的です。

Q&A

Q1. それでも人件費削減が避けられない場合はどうすればいい?

A. まずは「全社員一律に○%カット」といった手法は最終手段と考えるべきでしょう。代替策として、部署ごとの目標達成度合いや社員の貢献度に応じた成果報酬型の制度を導入するなど、より公平でメリハリのある仕組みを検討してください。事業ポートフォリオの再編や製品・サービスの収益性を見直すことで、持続的なコスト改善も同時に進めるべきです。

Q2. どうしても優秀な人が流出してしまうのを防ぎたいのですが?

A. 給与や賞与は大きなモチベーション要素ですが、それだけがすべてではありません。例えば、「自己成長の機会」「経営への参加意識」「明確なビジョンの提示」なども人材確保に有効です。経営者が社員一人ひとりと向き合い、将来像を共有することで、金銭以外の部分での定着力を高められます。

Q3. 経営陣が高額な報酬を得ている中で人件費削減をすると、社員の理解は得られる?

A. 経営陣が率先してコスト意識や効率化に取り組む姿勢を見せることが重要です。トップが真摯に組織と課題を共有し、「一緒に乗り越える」というメッセージを伝えることで、社員の理解と協力を得やすくなります。経営層の行動やコミュニケーションのあり方が、社員の納得感やモチベーションに大きく影響します。

Q4. 人件費を削減しないと利益が出ない。どう乗り越えたらいい?

A. 「人件費が利益を圧迫している」という考え方を逆手に取って、「いかに人材を使って新たな利益を生むか」を思考しましょう。商品開発、新規顧客開拓、既存顧客の深耕など、社員が主体的に動ける仕組みを整えれば、短期的には苦しくても中長期的な利益体質を作ることが可能です。

まとめ

人件費削減は、企業にとっての「賢明な選択」に一見思えるかもしれません。しかし、その裏には大きなリスクが潜んでおり、特に中堅中小企業では「人材」という経営資源を失うことで、長期的な成長力や競争力を大幅に損ねる恐れがあります。

社員は単なるコスト要素ではなく、企業価値を高める「投資対象」と考えるべきです。

もちろん、コスト意識は重要ですが、その際には「給与だけを下げる」のではなく、業務効率化や生産性向上を図るための制度設計や教育投資など、長期的な視点での見直しが求められます。仮に人件費を抑制する必要があるにしても、やり方を誤ると信頼関係と企業文化が壊れ、結局は会社全体のパフォーマンス低下につながります。一方で、「人を大切にする姿勢」を明確に打ち出しながら、他の無駄を徹底的に洗い出し、売上増や利益率向上の取り組みを合わせて進めることができれば、企業の未来は必ず開けていきます。

数値管理と同じくらい、「人」の側面を日々見つめることこそが、強い組織をつくる経営者の最も重要な役割です。長期的視点に立ち、戦略的に人材投資を行い、中堅中小企業の持続的な発展に貢献する経営を共に目指していきましょう。社員の力を最大限に引き出すことができれば、必ずや厳しい経営環境を乗り越え、次のステージへと成長できるはずです。少しでもあなたの経営のヒントになれば幸いです。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)