唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

職場で上司がいつも不機嫌だったり機嫌によって態度が変わったりする現象は、近年「不機嫌ハラスメント(フキハラ)」とも呼ばれ注目されています。職場において、上司の機嫌が悪いと、「今日は何か嫌なことでもあったのかな?」「報告したいことがあるけど、どんな態度で接すればいいのかわからない」といった不安が広がることがあります。特に中堅中小企業では、経営幹部や上司の人数が限られており、1人ひとりの存在感が大きいため、どうしても上司の機嫌が周囲に与える影響は大きくなります。このような状態が日常的に続くと、社員のモチベーション低下やコミュニケーション不全、最悪の場合には退職者の発生など、企業経営そのものに深刻なダメージを与える可能性もあります。

本コラムでは、中堅・中小企業の経営コンサルタントとして支援を行ってきた私の経験を基に、「上司の機嫌に左右される職場の危険性」「不機嫌な上司の心理背景」「具体的な対策や改善策」をわかりやすく解説していきます。実際にあった事例や、各種調査データを引用しながら、組織にとって極めて重要な「人材マネジメント」「コミュニケーション」について、すぐに実践できるヒントをお届けします。

経営者や役員、管理職の方々が本コラムをお読みいただき、社員が安心して働けるようになることで、生産性の高い組織を作るきっかけになれば幸いです。

上司の機嫌に左右される職場はなぜ危険なのか?

理由①:社員のモチベーションを損なう

企業の業績には、社員のモチベーションが大きく影響します。職場で上司の機嫌に振り回される環境が続くと、社員は「自分が怒らせてしまったのではないか?」「どんな言動が地雷になるかわからない」といったストレスを常時抱えることになるでしょう。これにより、職場の空気は全体的に重くなり、社員同士の会話も減る傾向にあります。

パーソル総合研究所の「上司と部下の信頼関係に関する研究」では、上司と部下の良好な信頼関係が、メンバー各人のエンゲージメントやチームワークを高め、結果的に経営上の成果に寄与するとされています。また、株式会社アシロの「上司とのコミュニケーションに関する調査」によれば、上司への不満が「退職理由になった」と回答した人が66.7%に上り、実際に退職した人も4割弱に達しています。これらの調査からも、上司の機嫌によって精神的負担を与えられれば、社員のモチベーション低下から最悪の場合は退職へとつながるリスクが高まり、企業にとって大きな損失になることがわかります。

理由②:経営の意思決定にブレが生じる

上司が不機嫌な状態で下した意思決定は、往々にして合理性を欠く可能性があります。感情的になりやすい状況では、冷静なデータ分析や客観的な事実に基づく意思決定が疎かになりがちです。ハーバード大学の研究者による論文「Emotion and Decision Making」では、感情が意思決定プロセスに多大な影響を与えることが示されており、特に強い感情が喚起される状況では、合理的な分析よりも感情的な反応が優先される傾向があると指摘されています。結果として「自分の好き嫌い」や「そのときの気分」によって方針が変わってしまうと、組織全体に混乱をきたす可能性が高まるのです。このような状態が続けば、企業の戦略そのものにブレが生じ、目標の達成や事業の継続性に深刻な影響を及ぼすことになるでしょう。

理由③: 組織文化の停滞

上司が不機嫌な環境にある職場では、社員は「とにかく刺激しないように」と自衛的な行動を取るようになり、失敗を恐れて消極的になりがちです。本来的には新しい提案や挑戦が求められる場面でも、社員が萎縮することで建設的な意見交換が行われなくなります。こうなってしまうと、組織は硬直化してしまい、イノベーションが生まれにくくなるのは明白でしょう。

不機嫌な上司の心理背景とは?

ストレスマネジメントが十分でない

不機嫌な上司の多くは、自分の抱えるストレスをコントロールできていないケースが多いようです。例えば、売上目標を達成できない焦り、取引先とのトラブル、社内の人事課題など、経営幹部や管理職は日々様々な問題にさらされています。しかし、これらのストレスを「自分で処理する力」が不足していると、どうしても職場へ悪い形で発散されてしまうのです。

承認欲求や自尊心の高さ

上司としてのプライドが高い場合、部下が自分の期待通りに動かないと不満が募りやすくなります。「自分は正しい」「自分の命令は絶対である」と強い思い込みがあると、予定通りに進まない状況に苛立ちを覚えることが少なくありません。また、「部下が言うことを聞いて当たり前」という意識が根底にあると、部下の一挙一動が気に障り、結果的に不機嫌な状態を職場にさらすことになるのです。

コミュニケーション能力の欠如

不機嫌な態度が続く上司の中には、「伝わっているだろう」と思い込んでしまい、実際のコミュニケーションが不足している方もいます。指示や方針、求める成果が明確でないために部下や社員が戸惑い、結果として上司の思い通りに動いてくれない。すると、ますます不満が蓄積し、不機嫌な雰囲気が悪循環を生み出します。適切なコミュニケーションスキルを身につける機会がないまま管理職に就いているケースも多く、こうした状況が続くと部下は毎日のように苦しむことになります。

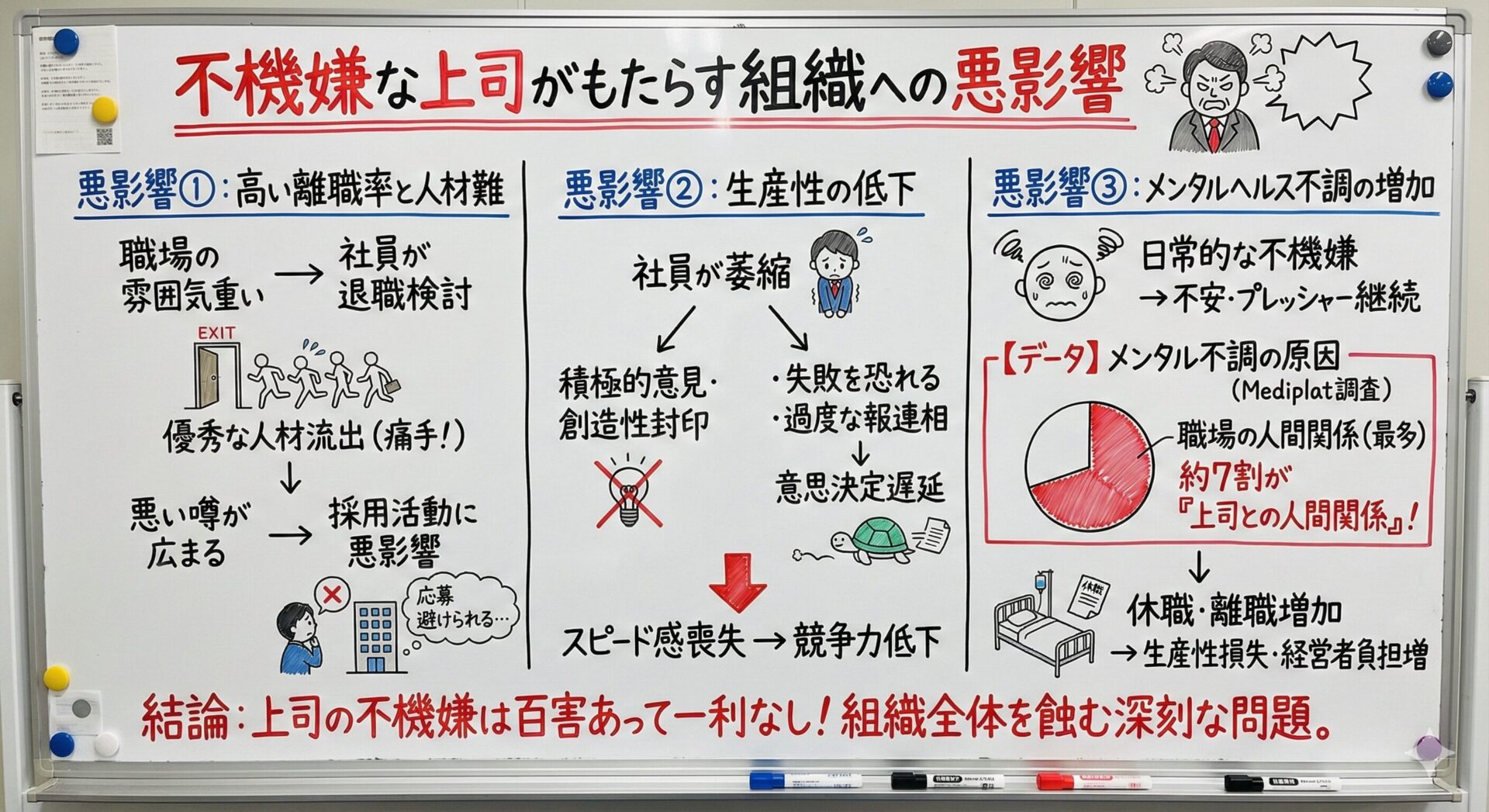

不機嫌な上司がもたらす組織への悪影響

悪影響①:高い離職率と人材難

前述の通り、上司の機嫌が悪いと職場の雰囲気は重くなり、社員が退職を検討する要因にもなり得ます。少子高齢化により、これまでにないほど人材獲得が難しくなっている中堅中小企業にとって、優秀な社員が離職することは大きな痛手となります。さらに、このような職場の噂は意外にも早く広まり、採用活動にも悪影響を及ぼしかねません。採用面接の際に「職場の雰囲気や社風」を気にする求職者は多いため、不機嫌な上司がいる環境だとわかれば、応募自体を避けられる可能性もあるでしょう。

悪影響②:生産性の低下

上司の機嫌が悪いことで社員が萎縮してしまい、積極的な意見や創造的な発想が封じられると、組織の生産性は著しく低下します。例えば「上司から怒られないように」という目的だけで行動するようになれば、失敗を恐れてイノベーションは生まれにくくなります。あるいは必要以上に「報連相(報告・連絡・相談)」を重ねた結果、意思決定に時間がかかりすぎるケースも想定されます。中堅中小企業の強みの1つは「機動力」にあります。こうした過度の慎重姿勢によって企業全体のスピード感が失われると、強みを喪失して企業競争力の低下にもつながります。

悪影響③:メンタルヘルス不調の増加

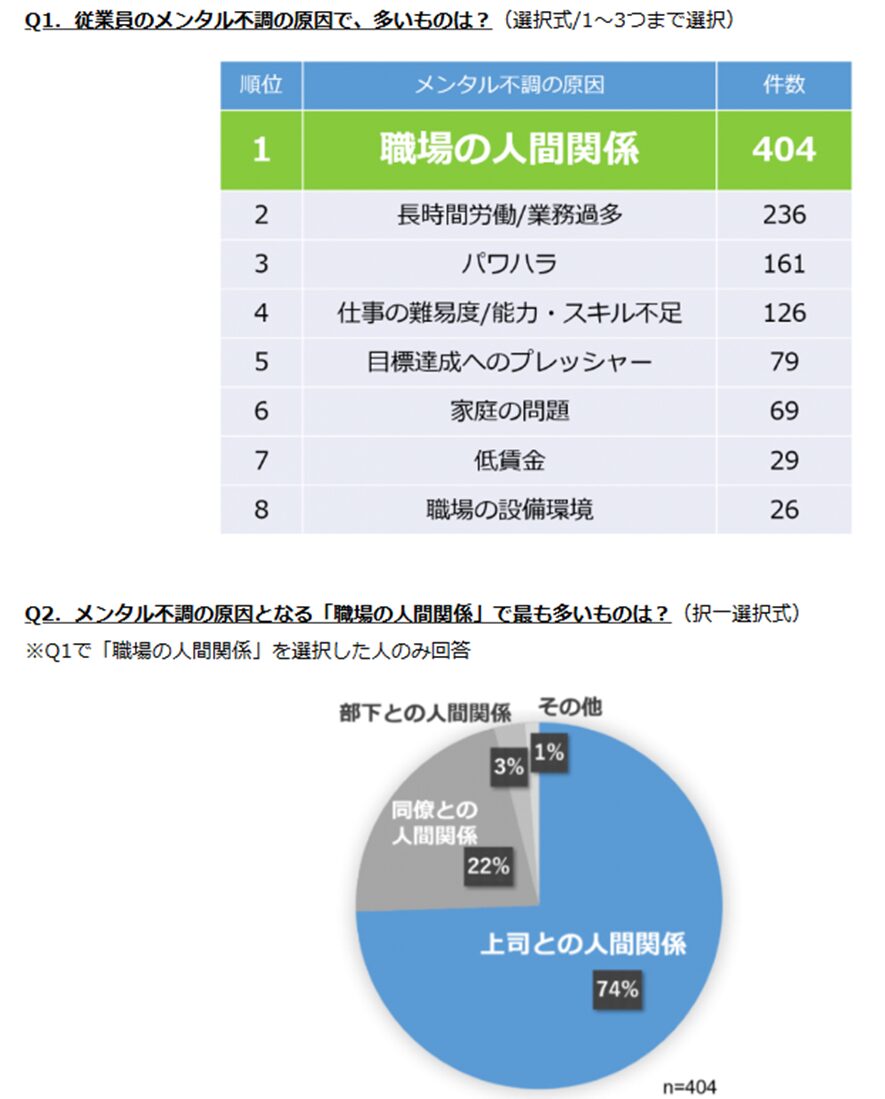

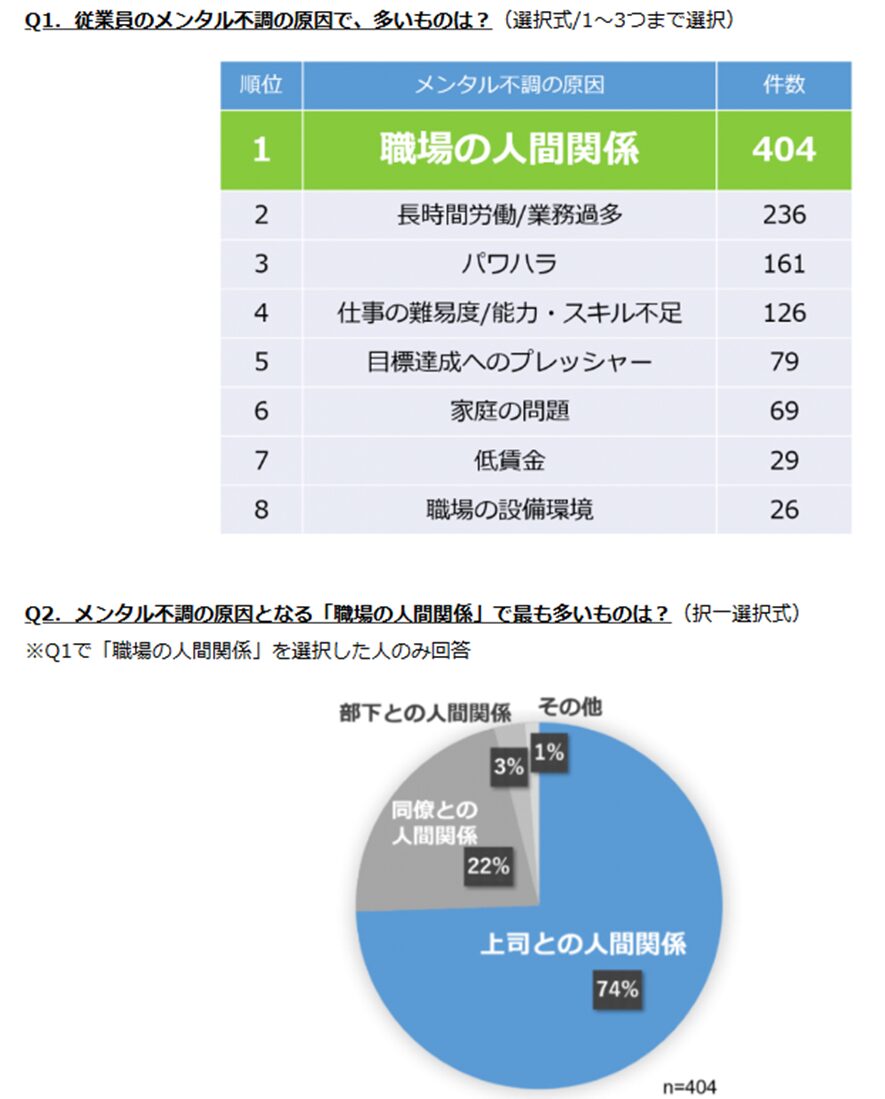

職場の人間関係やコミュニケーションの問題は、メンタルヘルスに大きな影響を与えます。特に上司の不機嫌に日常的にさらされると、社員は「どう対応したらいいのか」という先の見えない不安感やプレッシャーを感じ続けることになります。産業保健支援サービス「first call」を提供する株式会社Mediplatの「従業員のメンタル不調に関するアンケート調査」によると、従業員のメンタル不調の原因として「職場の人間関係」が最も多く挙げられ、その中でも約7割が「上司との人間関係」を主な原因として指摘しています(下図)。メンタル不調を抱え、休職や離職に追い込まれる社員が増えることで、企業にとって生産性の損失だけでなく、経営者の精神的負担も大きくなります。

まとめると、以下の通りとなります。

不機嫌な上司への対策

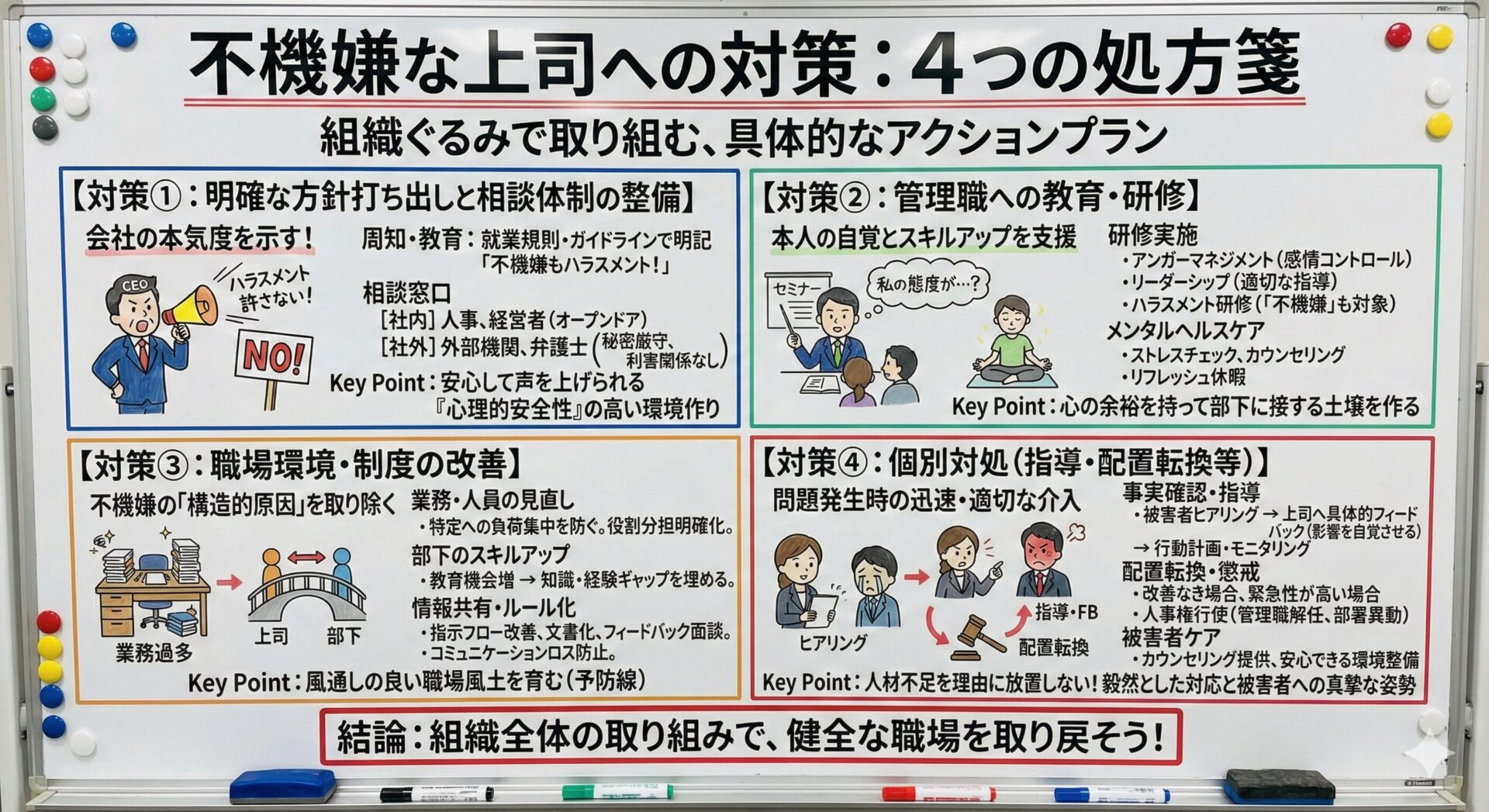

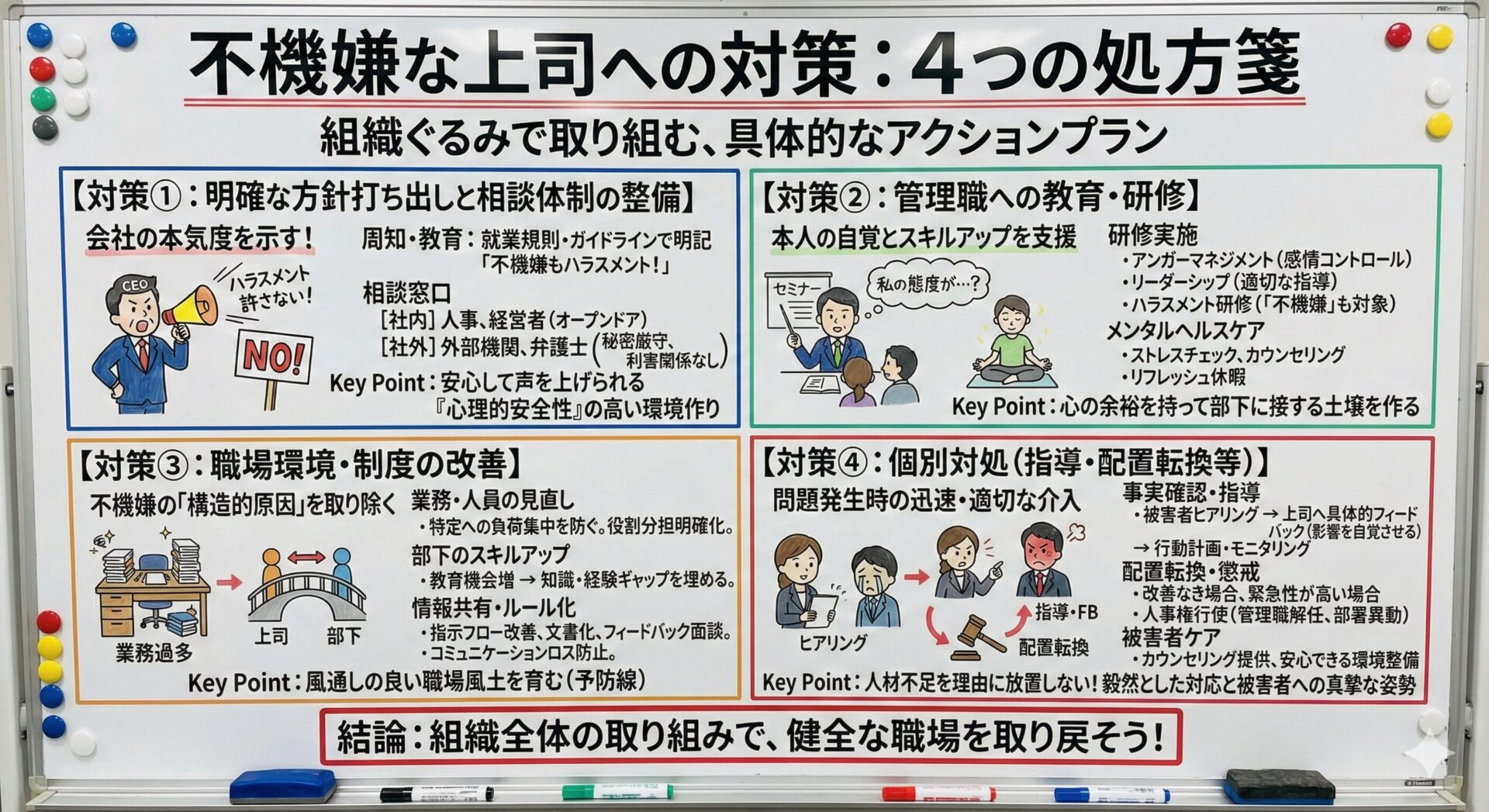

ここで、不機嫌な上司への4つの対策について解説します。

対策①:明確な方針打ち出しと相談体制の整備

会社の経営トップや人事部門は、ハラスメントを許さない方針を明確に示し周知することから始めるべきです。2022年の法改正により、全ての企業にパワハラ防止措置が義務化されており、就業規則や社内ガイドラインに上司の不適切な言動への対処方針を定める企業が増えています。具体的には「上司が部下に威圧的・感情的な接し方をすることもハラスメントになり得る」旨を社員に教育し、問題発生時に誰に相談できるかを周知しています。

ハラスメント相談窓口の設置は特に重要で、可能であれば社内の人事担当者とは別に外部の第三者相談窓口(外部の産業カウンセラーや法律事務所など)も用意すると、利害関係を気にせず相談しやすくなるでしょう。厚生労働省のガイドラインでも、社外相談窓口の併設や相談内容の秘密保持を徹底することが求められています。中小企業では相談窓口が形骸化しないよう、相談ルートを社内外複数用意し(例えば経営者自身が直接相談に乗るオープンドア制度や、外部の弁護士ホットラインの導入など)、従業員が安心して声を上げられる心理的安全性の高い環境作りを目指すとよいでしょう。

心理的安全性については、以下の記事でも解説しています。もう少し詳しく知りたいという方は、ぜひお読みください。

対策②:管理職への教育・研修

上司本人が、自らの不機嫌な言動が周囲に与える影響を自覚・改善できるように支援する研修も有効な対策の1つです。不機嫌ハラスメントは、加害者側に自覚がない場合も多いため、全社員対象のハラスメント研修の中で「不機嫌な態度も立派なハラスメントになり得る」ことを理解させます。特に管理職向けには、アンガーマネジメント研修やリーダーシップ研修を実施することで、感情のコントロール方法や適切な指導スキルを身につけさせることが推奨されます。

また、管理職のメンタルヘルスケアも教育と並んで重要なテーマです。不機嫌ハラスメントの背景には、上司本人のストレス過多や心身の不調があるケースが多いです。そのため、企業として管理職に対し定期的なストレスチェックやカウンセリング機会の提供、リフレッシュ休暇の推奨等を行い、心の余裕を持って部下に接する土壌を作ることも重要となります。

対策③:職場環境・制度の改善

組織風土や業務体制にも目を向け、上司が不機嫌になりにくい環境づくりを行いましょう。不機嫌な上司が生まれる職場には、その背景に業務量の過多や役割分担の不明確さ、人員不足といった構造的問題が潜んでいることも多いです。そこで、適正な業務割り振りや要員配置の見直しを行い、特定の管理職に過度な負荷が集中しないようにします。また、部下側のスキル不足に上司が苛立っている場合には、人事部門が中心となって部下社員の教育機会を増やし、職務スキルの底上げを図ることで、上司・部下間の知識や経験ギャップを埋める取り組みも有効です。さらに、組織内の情報共有を円滑にし、上司・部下間の認識齟齬を減らすために、業務指示のフローを改善することも重要となります。指示系統が明確でなかったり口頭伝達のみの場合、誤解や漏れが生じやすく不満の種になります。業務ルールを明確化し文書やツールで指示を共有する仕組みにする、上司が定期的にフィードバック面談を行うようにする等の対策でコミュニケーションロスを防げます。組織全体で風通しの良い職場風土を育むことが、不機嫌な上司を生まない予防線となります

対策④:個別対処(指導・配置転換等)

すでに不機嫌ハラスメントを繰り返す上司がいる場合、経営者や人事担当者は迅速かつ適切な介入を行う必要があります。まず被害を受けている部下から詳しい事実関係をヒアリングし、必要な証拠や記録を集めます。その上で当該上司に対して直接の注意・指導を行い、自身の言動が職場に与えている悪影響を自覚させます。上司本人に全く自覚ない状態で不機嫌な態度をとっている場合もあるため、「あなたの○○という発言で部下がこれこれこういう心理的ダメージを受けて業務に支障が出ている」と具体的にフィードバックすることがポイントです。そして再発防止に向けた行動計画を上司と合意し、改善状況をモニタリングします。

改善が見られない、あるいは職場の秩序維持のため緊急性が高い場合には、人事権を行使した配置転換も検討します。例えばその上司を管理職から外して別部署の専門職へ転換させる、もしくは被害を受けた部下を別部署へ異動させ保護する等の措置です。配置転換は問題を根本解決する策ではなく一時的措置ではありますが、少なくとも直接的な被害の継続を防ぐ効果は期待できます。その際、異動先の部署にも事前に事情を説明し受け入れ体制を整える、引き継ぎやフォローを丁寧に行うなど、周囲への影響を最小化する配慮が必要とされています。

なお、中堅中小企業では管理職一人ひとりの代替が利きにくい事情もあると思います。しかし、「人材不足を理由にハラスメントを放置すれば最終的により大きな損失を被る」という認識のもと、必要なら懲戒処分も含めた毅然とした対応を取ることが重要です。また、被害者に対するのケアも組織として怠ってはなりません。被害を受けた従業員に対して産業カウンセラー等によるカウンセリングを提供したり、安心して相談できる環境(先述の相談窓口の活用など)を整えることも大切です。会社が真摯に対応する姿勢を示すことは、社員の納得感と信頼を得ることにつながります。

Q&A

Q1. 不機嫌な上司がいるとき、まず部下ができる対処法はありますか?

A. 部下側でできる対処としては、まず「上司が不機嫌になるトリガー(きっかけ)を把握する」ことをおすすめします。上司がどんな時に苛立ちを覚えるのか、あらかじめ注意し、予防策を取ることができます。また、1対1で話し合う機会を設けてもらい、困っている点を誠実に相談してみるのも有効です。ただし、一方的に攻撃的な態度で臨むのは逆効果です。「上司の役に立ちたい」という前向きなスタンスで話を進めることが重要です。

Q2. 経営者として不機嫌な上司を改善させるために、どのように研修を選べばいいでしょうか?

A. 研修を選ぶ際は、「管理職向けの感情コントロール」「叱り方・褒め方」「部下とのコミュニケーション強化」といったテーマを扱っているプログラムを探すとよいでしょう。また、単なる講義形式ではなく、ロールプレイやグループワークを多く取り入れている研修は実践的な学びを得やすい傾向にあります。外部の講師や専門機関の実績・口コミを調べ、参加者の満足度が高いプログラムを選ぶことが望ましいです。

Q3. 不機嫌な態度が組織に与える経済的損失は具体的にどれほどありますか?

A. 企業の規模や業種によって異なるため一概には言えませんが、一般に離職率が1%上昇するだけで「採用コスト」「教育コスト」「生産性の低下」など多面的に損失が発生します。リクルートの「就職白書2020」によれば、2019年度の新卒採用1人あたりの平均コストは93.6万円と報告されています。中途採用や引き継ぎのロス、さらに社員のモチベーション低下を考慮すると、不機嫌な上司によって引き起こされる離職の影響は決して軽視できない経済的損失になるでしょう。

Q4. 上司自身は「不機嫌」と思っていない場合もありますが、そのようなケースではどうしたらいいでしょうか?

A. 上司が自分の態度を自覚していないケースは多いです。その場合は、データや第三者の声を提示するのが効果的です。たとえば簡単なアンケート結果を見せる、定期面談で具体的なエピソードを伝えるなど、客観的な情報をもとに「不機嫌と思われる行動」や「影響」を示すことで、本人が自覚し始めることがあります。また、客観的な評価制度を導入するなど、特定の人にとってデリケートな話題でも、正直なフィードバックが得られやすい仕組みをつくるのが有効です。

まとめ

上司の機嫌が職場全体に暗い影を落とす状況は、企業にとって非常に大きなリスクです。中堅・中小企業においては、経営者や幹部、管理職が複数いるとはいえ、大企業ほどのクッションがなく、社員1人ひとりの存在感が際立ちます。不機嫌な上司1人が常に不安定な状態であるだけで、組織全体の風土が悪化する可能性は高いのです。

経営コンサルタントとして多くの中堅中小企業を見てきた経験から言えるのは、「不機嫌な上司がいなくなるだけで、組織の雰囲気は改善する」ということです。社内の雰囲気は、経営者の意思決定だけでなく、日々の生産性や離職率に直結します。そして、その変化を実現させるのは他でもない経営者や役員、管理職の覚悟と行動です。ぜひ本コラムが、「上司の不機嫌問題」を解決し、よりよい組織へと変革を進めるヒントとなれば幸いです。

唐澤経営コンサルティング事務所では、経営者が「社員の本音を引き出し、組織を強くする」ために、コーチングとコンサルティングを組み合わせたアプローチでコンサルティングを行っています。

「社員との信頼関係を深め、組織の力を最大化したいとお考えなら、ぜひご相談ください。」

お問い合わせや無料相談は、以下のフォームからお願いいたします。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)