唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

同族経営(ファミリービジネス)は、日本の中堅中小企業に広く存在します。日本の中堅中小企業のうち、家族や親族が経営に大きく関与する割合は非常に高いと言われています。経営の中心が家族であるため、強固な絆や意思決定スピードの早さなどが注目される一方で、「ワンマン化」や「後継者問題」などのリスクが指摘されることも少なくありません。

「同族経営はやばいのか?」という問いに対する結論から言えば、同族経営だからと言って一概に「危険だ」などということはまったくありません。むしろ、経営方針がぶれにくく、社員との信頼関係が築きやすいなど多くの利点も存在します。大事なのは、同族経営のメリット・デメリットをしっかり把握した上で、あなたの会社に課題があればしっかりと対策をしていくことです。

本コラムでは、同族経営のメリット・デメリットをわかりやすく解説し、同族経営の企業が抱えることの多い課題や成功のポイントについて、Q&A形式も交えながら取り上げます。最後まで読んでいただくことで、同族経営に対する理解が深まり、具体的な打ち手を検討できるようになるはずです。

同族経営(ファミリービジネス)とは

一般的に「同族経営」とは、会社の経営権や株式の大部分を家族・親族が保有し、重要な意思決定において家族の意向が大きく反映される経営形態を指します。必ずしも社長や取締役全員が血縁者である必要はありませんが、オーナー企業の場合、多くは創業者一族が実質的に経営の主導権を握る形となります。

同族経営とは、会社の経営権や株式の大部分を家族・親族が保有し、重要な意思決定において家族の意向が大きく反映される経営形態のこと。

日本には昔から家業を継ぎ、代々経営を続ける企業が数多く存在し、その中には数百年続く老舗企業も珍しくありません。特に中堅中小企業では、後継者不足の時代においても「家業は家族が継ぐのが当たり前」という認識が強く残ることもあり、今でも「同族経営」の比率は高い傾向にあります。

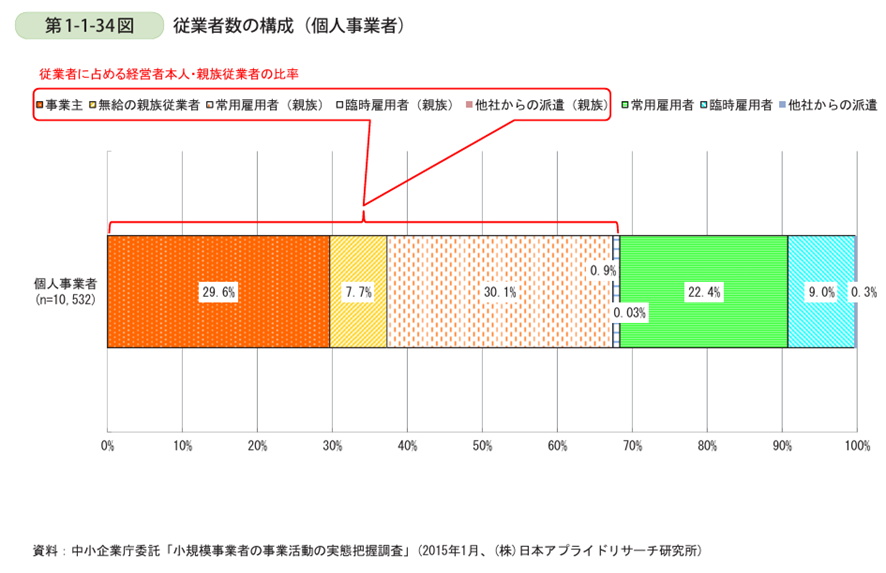

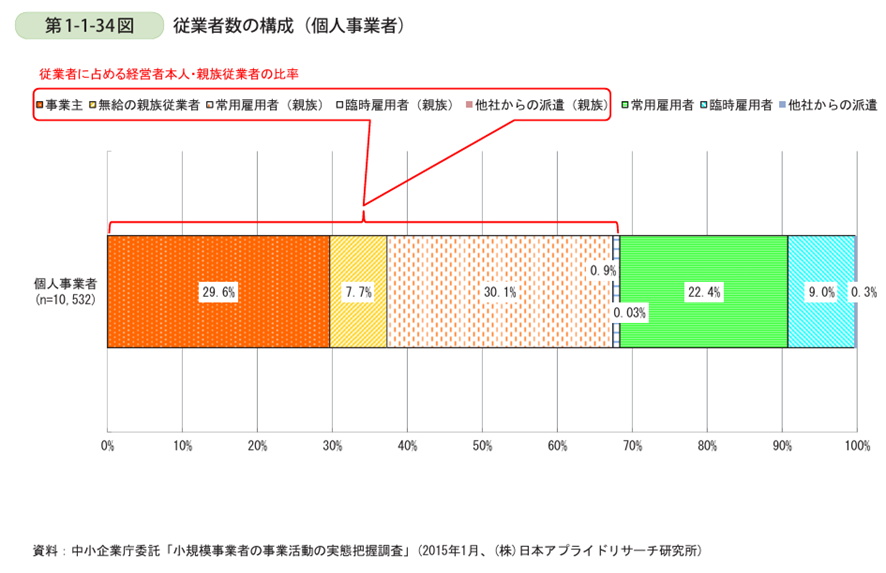

中小企業庁の調査(2015年版 小規模企業白書)によれば、小規模事業者の従業者構成を見ると、個人事業者では約7割が経営者本人やその親族の従業員であり、法人でも約4割が経営者本人やその親族の従業員となっています。

同族経営のメリット

同族経営にはデメリットが多いのではないか?というイメージを持つ人を見ることがありますが、当然ながら同族経営ならではのメリットも数多く存在します。企業が継続して成長し、存続するためには、これらのプラス面をどのように活かすかがカギとなります。

メリット①:経営理念や価値観の共有がしやすい

家族・親族が中核を成しているため、創業者が持つ経営理念や価値観が社内に浸透しやすいという利点があります。

- 一貫性:トップや幹部が変わっても、会社の大枠の方向性や理念が一貫しやすい

- ブレない方針:投資家や外部株主の意向に振り回されにくい

これにより、従業員も会社の理念に共感しやすく、離職率低下やブランドイメージの向上につながるケースが多く見られます。

メリット②:意思決定スピードの速さ

同族経営はトップの意思決定権限が明確であり、株主間の調整や利害関係者の折衝に時間を要することが少ない点も強みです。特に下記のような場面では迅速性が大きな武器になります。

- 緊急時の設備投資

- 新規事業立ち上げ

- 不測の事態へのリカバリー策

中小企業にとっては、外部資本を募るハードルが高いことも多いため、オーナー判断で資金繰りを決断できるのは大きなアドバンテージです。

メリット③:強い結束力・長期視点での経営

家族間の信頼関係をベースにした絆は、事業を長期的に見据えるうえでも非常に重要です。株主や取締役の交代が少なく、組織としての安定感がありやすいのも同族経営の特徴です。

- 長期的視点の投資:短期的な利益に左右されにくく、将来を見据えた設備投資や人材育成が行いやすい

- リーダーシップの発揮:後継者候補が早くから意思決定プロセスに関与することで、学習効果が高まり、スムーズな事業承継が期待できる

こうした長期志向は、社員や取引先との関係を安定して構築しやすいという点でもメリットとなります。

同族経営のデメリット

一方で、同族経営には特有のリスク・デメリットも指摘されています。その代表例を以下に挙げます。

デメリット①:客観性の欠如・ワンマン体制

血縁関係が強固であるがゆえに、意思決定が属人的、つまり「ワンマン化」しがちです。外部のアドバイザーや経営幹部の意見が通りにくい場合や、家族の意見を優先しすぎることで客観性を欠き、組織としての柔軟な対応力が弱まる可能性があります。

- 組織の硬直化:新しいアイデアや外部人材が入りにくい

- 改革の難しさ:経営者一族の方針が絶対視されがちで、環境変化に対応する改革が遅れがち

特に、経営者自身がリスクを恐れすぎる場合や、強権的なリーダーシップをとる場合には、優秀な社員が退職してしまう例も見受けられます。

デメリット②:後継者問題・相続にかかわる課題

同族経営で避けられないのが「後継者問題」です。少子化の影響で、「子どもがそもそもいない」「子供はいるが後を継ぎたがらない」という悩みを抱える同族企業は増えています。また、複数の親族が後継者候補となっている場合には、争いが生じたり、株式や財産分与の折り合いがつかず混乱を招くこともあります。

- 遺産相続トラブル:自社株の分配や相続税対策を巡る親族内の対立

- 後継者育成の不十分:子どもを後継者に据えようとするが、十分な経営力・リーダーシップが身に付かないままバトンタッチしてしまう

- 外部資本との折衝ができない:非上場の同族企業の場合、資金調達や合併など重要な局面で後継者のノウハウ不足が影響する

後継者問題は事業そのものの継続性に直結するため、リスクとしては非常に大きいものです。

デメリット③:ガバナンス(企業統治)の不透明化

同族企業では、会社の決定権が一族の内側に集まりやすい構造があるため、コーポレートガバナンスの点で外部からの視線が届きにくい場合があります。不正が起きやすいわけではありませんが、チェック機能が十分に働かないことで、内部統制にほころびが生じるリスクが高まります。

- 会計処理の不透明化:親族が経理担当を占めている場合や、外部監査が十分でない場合

- コンプライアンス意識の欠如:家族の間で「口約束」で物事が進むケースがあり、従業員への説明不足が生じやすい

規模が大きくなるほど、外部監査や社外取締役の活用など、ガバナンスを強化する必要性が高まります。

同族経営の企業が抱えやすい課題と解決のポイント

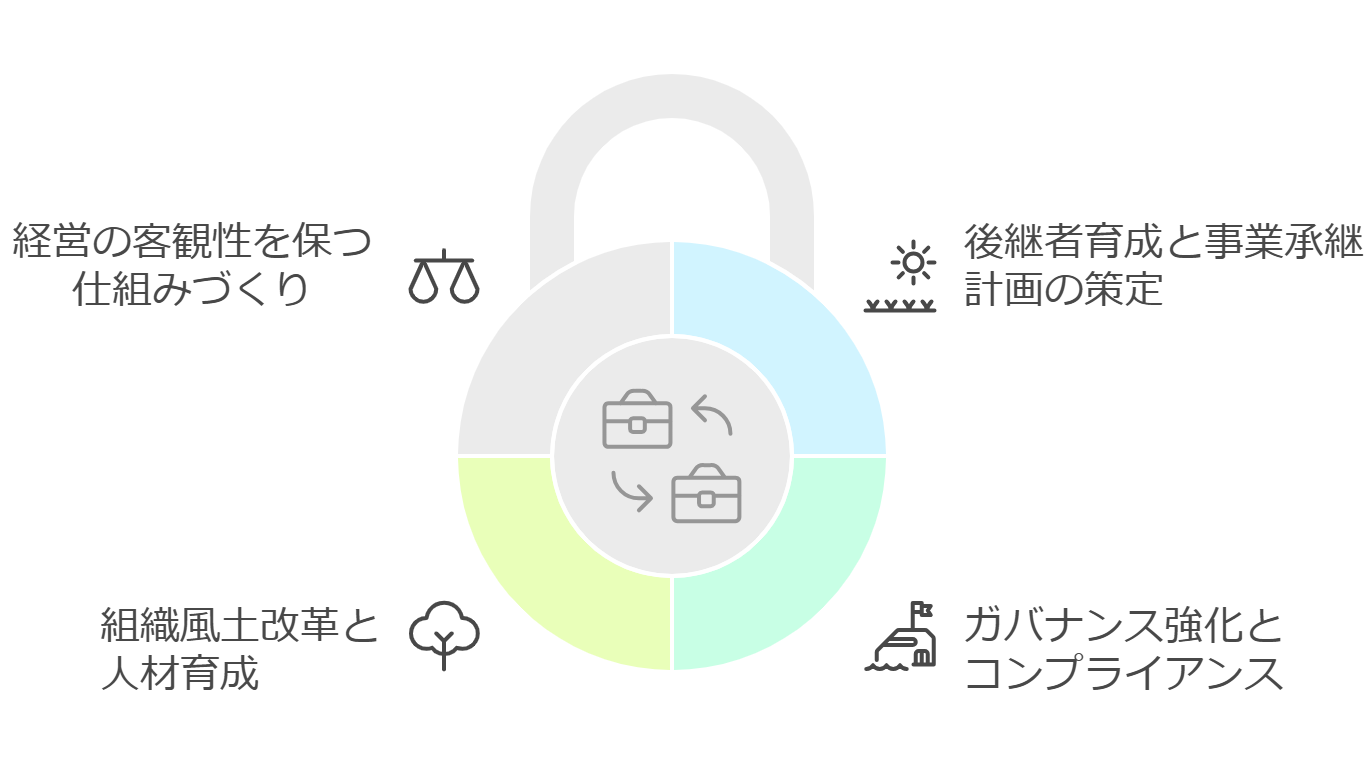

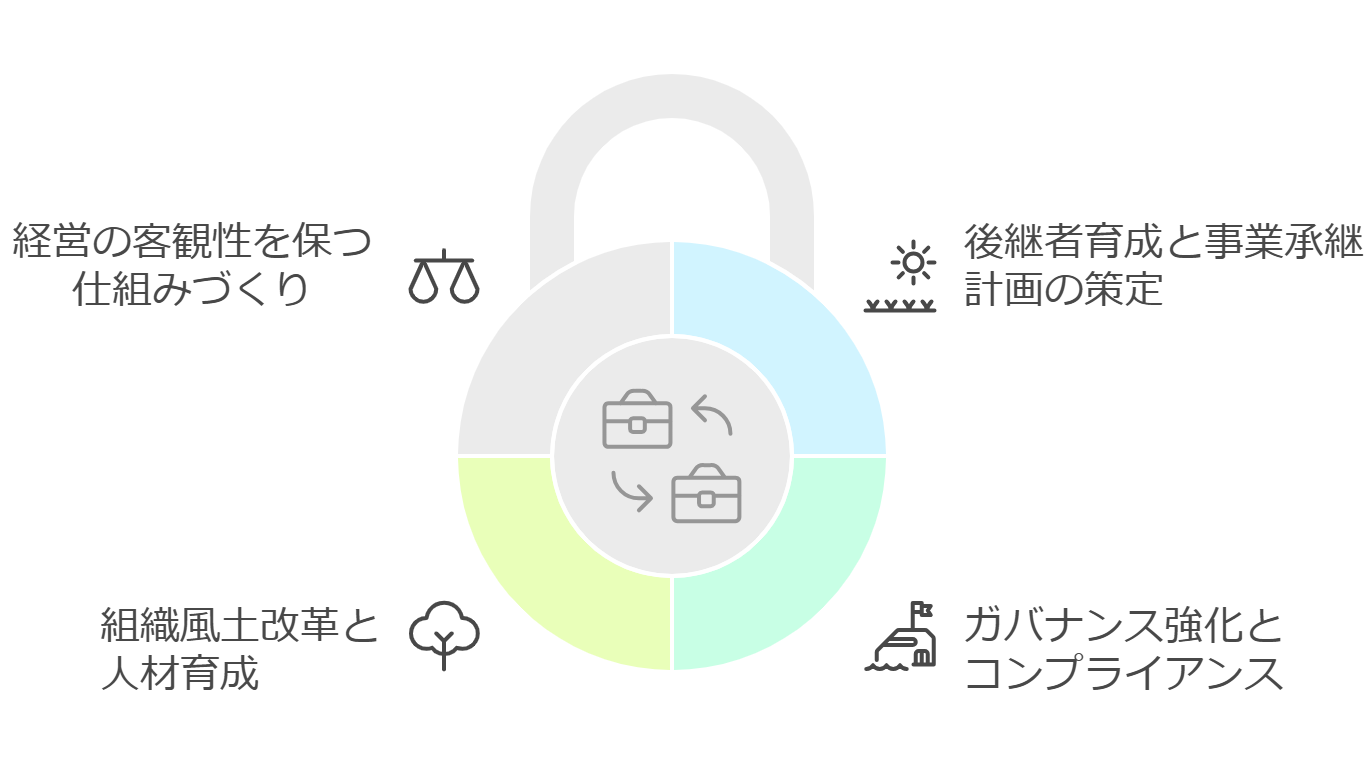

同族経営のメリットを最大化し、デメリットを最小化していくためには、以下のような具体的な課題認識と解決策がポイントになります。

ポイント①:経営の客観性を保つ仕組みづくり

- 外部の専門家の活用

税理士・弁護士・経営コンサルタントなど、第三者のプロフェッショナルを活用することで、客観的な視点を得られます。重要な投資や戦略の決定プロセスに、外部の助言を取り入れることが効果的です。 - 社外取締役・監査役の導入

企業規模によっては社外取締役の設置が難しくても、非常勤のアドバイザリー委員会を設けるなど、外部からのチェック体制を整えることでガバナンスを強化できます。

ポイント②:後継者育成と事業承継計画の策定

- 早期教育と実務経験

後継候補はできる限り若いうちから会社の仕事に触れさせておき、経営の基礎知識や社員とのコミュニケーション方法を学ばせることが大切です。 - 事業承継計画の明文化

親族間の争いを回避するためにも、相続税対策と合わせて事業承継計画を文書化し、全員が納得できる形で共有する必要があります。

ポイント③:組織風土改革と人材育成

- 透明性のある評価制度

経営者一族以外の社員も公平に評価される制度を整えることで、優秀な人材の流出を防ぎ、組織活性化に役立ちます。 - キャリアパスの明確化

「どうせ親族が幹部になるのだから…」という社員の諦めムードを払拭するためにも、自分の実力や努力次第でキャリアアップできる体制づくりが欠かせません。

ポイント④:ガバナンス強化とコンプライアンス

- 経理・会計の透明性確保

会計事務所との連携を強化し、定期的に外部監査を受けるなどの取り組みを進めるとよいでしょう。 - コンプライアンス教育

経営者のみならず、管理職や一般社員にも法令順守や企業倫理に関する研修を実施し、企業としてのルールを明文化・共有します。

Q&A

Q1.社外取締役を置くほどの規模ではないのですが、外部のチェックを導入するにはどうしたらいいですか?

A.必ずしも正式な社外取締役を置くだけが手段ではありません。例えば、コンサルタントを非常勤の顧問として迎え入れることで、客観的な視点を取り入れることが可能です。私自身も、非常勤顧問として参画させていただいている企業が複数社あります。

Q2.後継者が子ども(娘・息子)しかいませんが、本人が乗り気でないときにはどうしたらいいのでしょうか?

A.無理やり継がせてもモチベーションが低く、良い結果にはつながりません。まずは経営に触れる機会を増やし、実際のやりがいや責任感を肌で感じてもらうことが大切です。また、他社での就業経験を積ませるなど、社外を見る機会を作ることも有効です。それでも意欲がなければ、後継者を外部から招く選択肢も検討すべきです。近年は事業承継マッチングサービスなども充実してきています。

Q3.家族や親族の意見だけで経営方針が決まるのが怖いのですが、何か対策はありますか?

A.重要な意思決定の際に「家族会議」を開き、第三者意見を取り入れるプロセスを明文化してはいかがでしょう。役員会や経営会議に外部アドバイザーを同席させるのも方法の一つです。さらに意思決定プロセスの透明化を図ることで、従業員からの信頼度も高まります。最終決定権が家族にあるとしても、その前段階で多角的な意見を聞く場を作ることが大切です。

Q4.同族経営の弊害により、従業員が「どうせ身内だけが優遇される」と感じているようです。どのように組織活性化を図るべきでしょうか?

A.「身内が優先」という印象を持たれると、社員のやる気は大きくそがれます。そこで、まずは透明性のある評価制度を導入することをおすすめします。具体的には、目標管理制度や人事考課システムを整え、家族以外の社員に対しても適正に報酬とポジションを与える仕組みが大切です。加えて、経営方針の共有や社内コミュニケーションの活性化にも力を入れ、社員一人ひとりに「自分は会社に必要とされている」という実感を与える施策が必要です。

Q5.ガバナンス強化と言われても、費用や手間がかかりそうで二の足を踏んでいます。最低限、何から着手すべきでしょうか?

A.まずは経理や財務状況の透明化が優先事項です。規模にもよりますが、下記の順で取り組むことを推奨します。

- 会計データの見える化:クラウド会計ソフト導入など

- 税理士・公認会計士の活用:月次決算やレポートの定期的な確認

- 必要に応じた外部監査:少額からでもできるサービスを利用

これらを始めることで、会社の“今”を正しく把握でき、さらに不正リスクの低減や資金繰り管理の強化に直結します。

まとめ

同族経営は日本の中堅中小企業に非常に多く、長い歴史を持つ企業の中には「家族の強い結束力」で事業を守り抜き、成長を続けているケースも多く見られます。一方で、同族経営がゆえの客観性やガバナンス、後継者問題などのリスクが存在することも事実です。

しかし、同族経営が「やばい」かどうかは、そのリスクに適切に対応できるかどうかにかかっています。第三者の専門家を交えた客観的な視点の導入や、後継者育成、コンプライアンス・ガバナンス強化の取り組みを積極的に行い、組織内の不透明性を排除していけば、大きな強みを持つ経営スタイルへと変化させることが可能です。特に同族経営を長所として活かす企業の特徴としては、長期的視点の経営と明確な経営理念の共有が挙げられます。そして、その理念やビジョンに外部人材や社員が共感し、一丸となって取り組むことで、大企業にはないスピード感や柔軟性を発揮できるのが同族企業の醍醐味でもあります。

経営コンサルタントとして20年、私自身も数多くの同族企業と関わってきましたが、共通して感じるのは、同族経営の成功のカギは、「経営トップが客観性をどれだけ意識できるか」にあるということです。家族という内輪の絆は素晴らしい資産ですが、それに安住せず、常に外部と対話しながら課題を見つけ、改善に努める姿勢こそが企業の寿命を伸ばします。もし、現在同族経営に不安を抱えている場合でも、ポイントを押さえた改革・改善を一つひとつ積み重ねれば、きっと明るい未来を切り拓くことができるでしょう。ぜひ、本コラムの内容をご参考に、自社に合った施策を検討してみてください。

唐澤経営コンサルティング事務所では、経営の健全化と持続可能な成長のために、最適な戦略構築をサポートいたします。同族経営の課題や事業承継に関するご相談は、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)