唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

近年のビジネス環境は激しい変化が当たり前となり、組織の柔軟性や社員の主体性がより求められるようになっています。しかし一方で、リーダーが高圧的な姿勢をとり、いわゆる「恐怖政治」によって社員をコントロールしようとする企業は今でも存在します。最初のうちは「成果が出る」「スピードが上がる」などの理由から恐怖による統制が一定の効果を発揮する場面もあるかもしれませんが、長期的には大きなリスクをはらんでいます。

本コラムでは、恐怖を用いる「恐怖政治型のマネジメント」がなぜ危険なのか、そしてどのようなパターンで会社が崩壊していくのかを具体的に解説し、組織の持続的成長を阻害しないためのヒントをお伝えします。将来の人材獲得や事業承継といった大きな課題にも関わる問題ですので、経営者・役員・管理職の方々にはぜひ最後まで読んでいただきたい内容です。

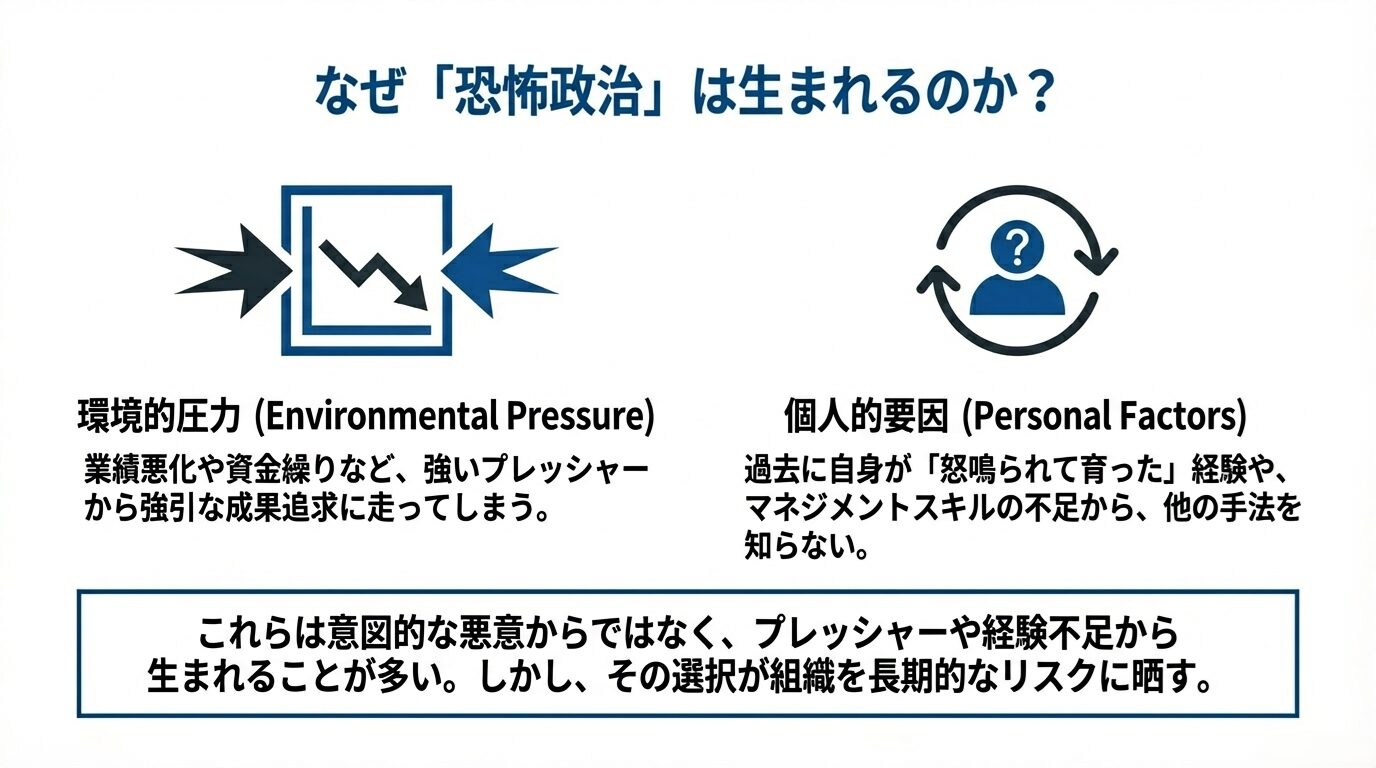

なぜ「恐怖政治」は生まれるのか?

恐怖政治とは?

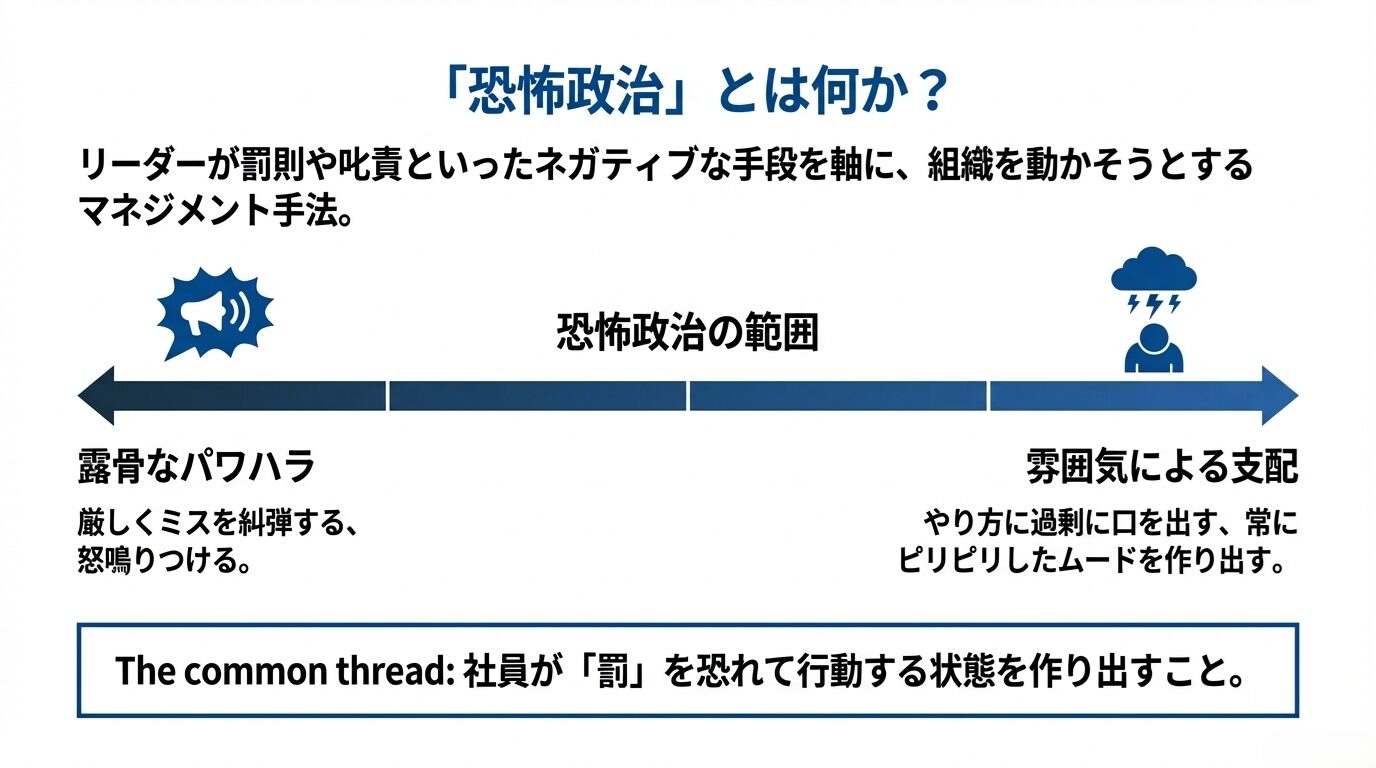

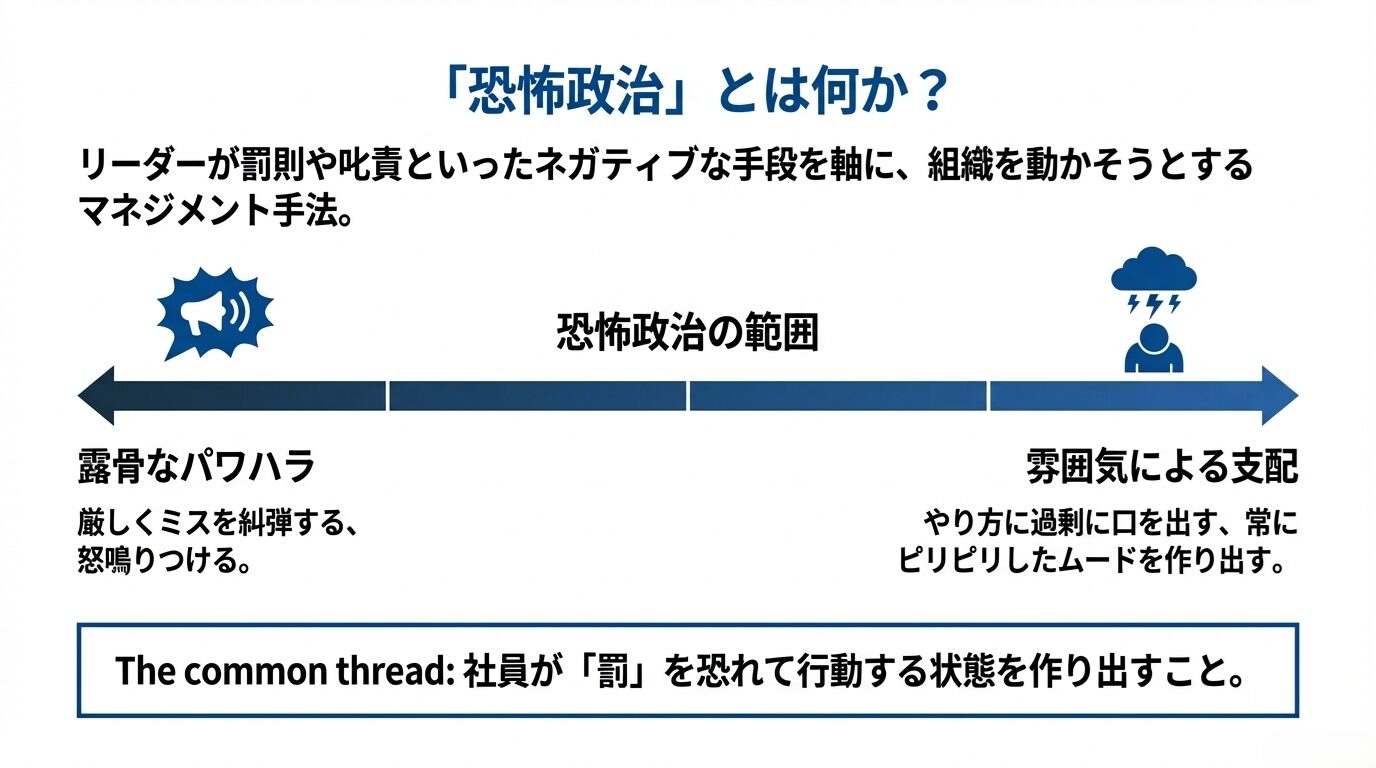

「恐怖政治」とは、リーダーが部下のミスや怠慢を厳しく糾弾するなど、罰則や叱責などのネガティブな手段を軸にして組織を動かそうとするマネジメント手法を指します。あからさまなパワハラだけでなく、「やり方に口を出し過ぎる」「少しでもミスをすると攻め立てる」「常にピリピリしたムードを作り出す」といった雰囲気づくりで社員を支配することも含まれます。

「恐怖政治」とは、リーダーが部下のミスや怠慢を厳しく糾弾するなど、罰則や叱責などのネガティブな手段を軸にして組織を動かそうとするマネジメント手法のこと。

恐怖政治が生まれる背景

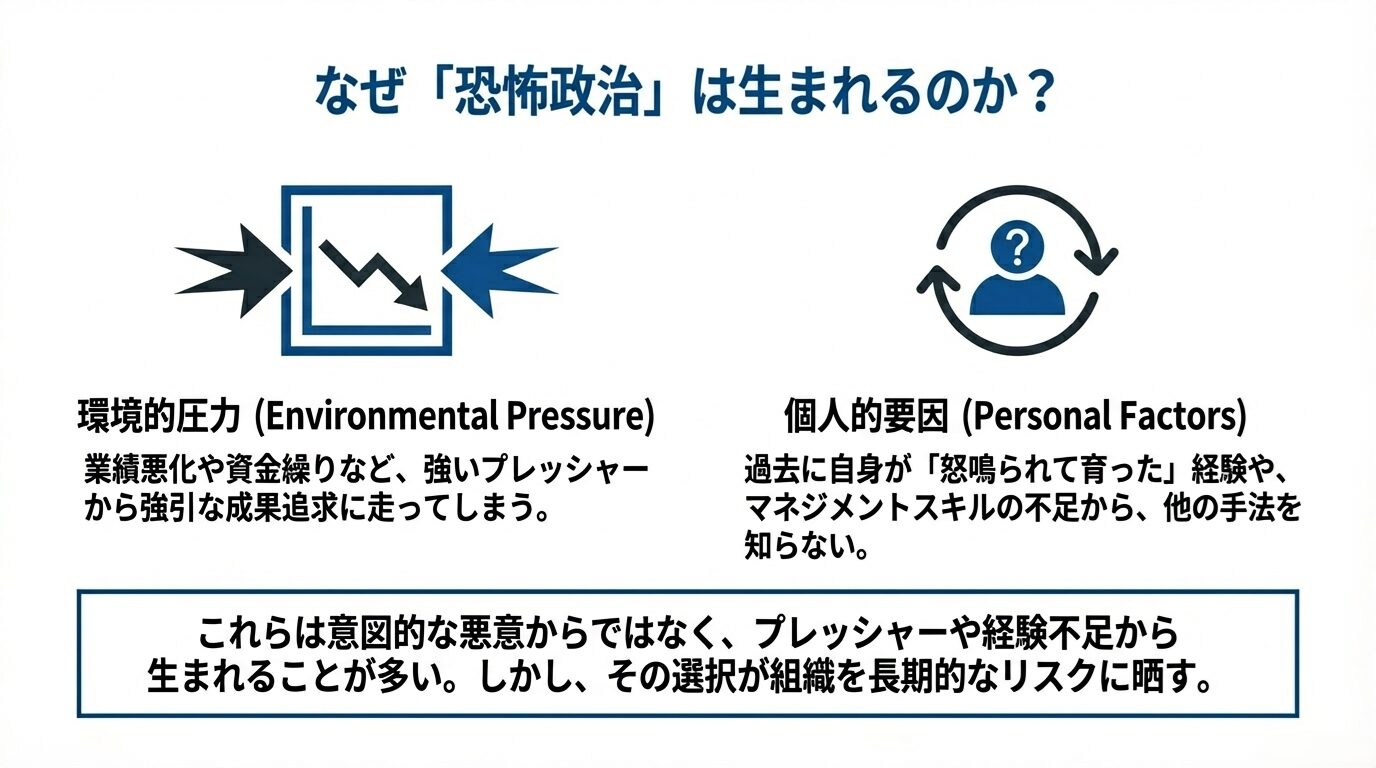

- 業績悪化や経営環境の不安

景気低迷や資金繰りが厳しい局面では、経営者や管理職は「何とかしなくてはいけない」という強いプレッシャーにさらされます。すると、強引に成果を追求しようとして、高圧的な言動や厳しすぎるノルマ設定に走りがちです。 - トップの個人的資質や経験不足

過去に自分自身が「怒鳴られて育った」リーダーである場合、そのようなマネジメント手法しか知らないため、同じ手法を組織運営に持ち込むケースがあります。あるいは、マネジメントスキルが十分ではない場合、他の方法を思いつかず、とりあえず「厳しくあたる」ことでなんとか物事を解決しようとするケースも少なくありません。

これらの理由から「恐怖政治」に陥る企業は後を絶たないのですが、長期的に見ると、デメリットが大きいことが経験的にもデータ的にも明らかとなっています。

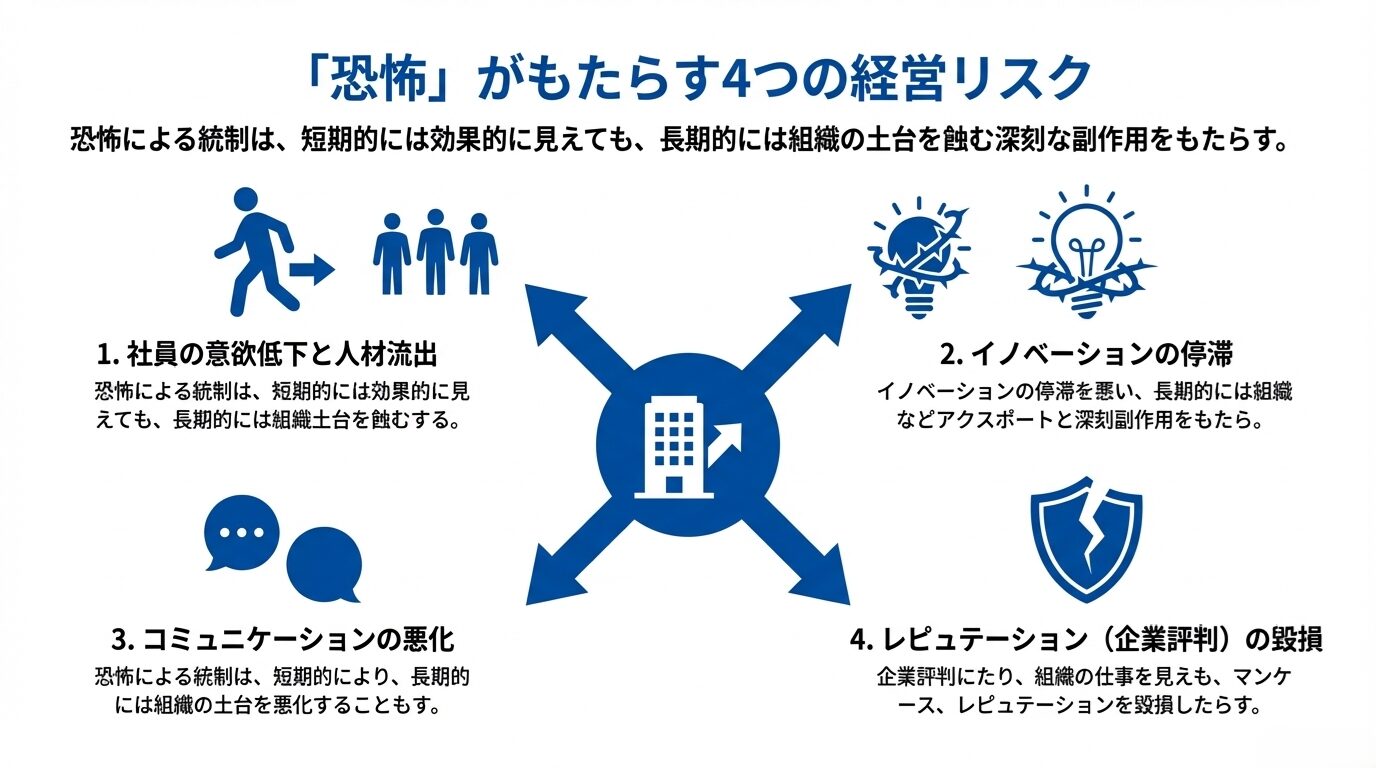

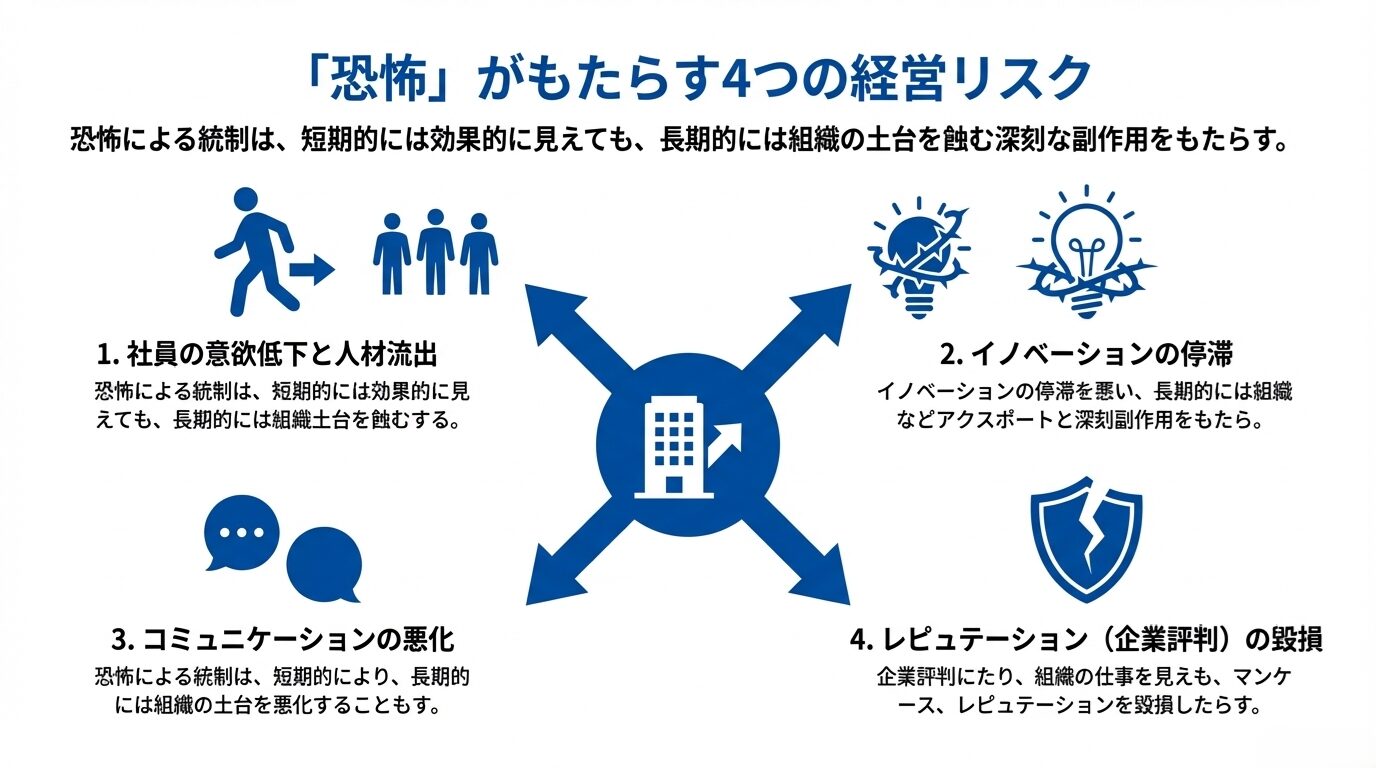

「恐怖政治」がもたらす主なリスク

リスク①:社員のモチベーション低下・離職

恐怖によって管理される状態が続くと、社員は仕事へのやる気を失いがちです。表面的には指示を従順にこなしているように見えても、実際には「怒られるから仕方なくやっている」状態であり、主体的にアイデアを出したり創意工夫を凝らすことは期待しにくくなります。

さらに、過度な叱責やパワハラまがいの指導が常態化すると、ストレスから離職を考える社員が増加し、優秀な人材が流出してしまう恐れが高まります。

実際、株式会社シナプルリンクが2023年4月に実施した「嫌な上司・理想的な上司」に関するアンケート調査」によると、20代から50代の会社員202名のうち、約7割が「上司が理由で会社を辞めたい/転職したい」と回答しています。また、厚生労働省の「平成28年度職場のパワーハラスメントに関する実態調査」では、従業員向けの相談窓口での相談テーマのうち、パワーハラスメントが32.4%で最も多いことが報告されています。

リスク②:イノベーションの停滞

恐怖のムードが蔓延すると、社員は「失敗を恐れて挑戦しない」マインドになっていきます。新しい提案をして失敗しようものなら厳しく叱責されるため、どうしても無難な仕事しか選べなくなるのです。これでは企業の新陳代謝や新規事業の育成が進まず、市場の変化に遅れをとるリスクが高まります。特に中堅中小企業は、市場のニッチを狙ったり、独自性で勝負する戦略が求められる場面が多いです。それにも関わらず、組織内に恐怖政治が根付いてしまうと、失敗を回避する社員ばかりが増え、いずれ経営は行き詰まってしまうでしょう。

リスク③:組織全体のコミュニケーション悪化

「上司=怖い人」という認識が社内に広がると、必要な相談や報連相(報告・連絡・相談)すらためらう社員が出てきます。あるいは「問題が起きても、上司に報告したら怒られるだけ」と考え、事態が深刻化するまで放置されることもしばしばです。コミュニケーションが閉ざされると、些細な問題が大きなトラブルに発展しやすく、経営状態に致命的なダメージをもたらす可能性が高まります。また、社員の相互不信も招きやすく、チームワークの低下に拍車をかける要因となります。

リスク④:レピュテーション(評判)の毀損

恐怖政治が蔓延する企業は、外部にもその影響が及びやすいものです。例えば、採用面で「この会社の経営者(管理職)はパワハラ気質らしい」などといった噂が広がれば、有能な人材は応募を敬遠するでしょう。また、取引先や顧客に対しても、現場社員の対応がギスギスしたものになりがちで、印象が悪くなります。長期的な企業ブランドの維持・向上という観点からも、恐怖政治のリスクは計り知れません。

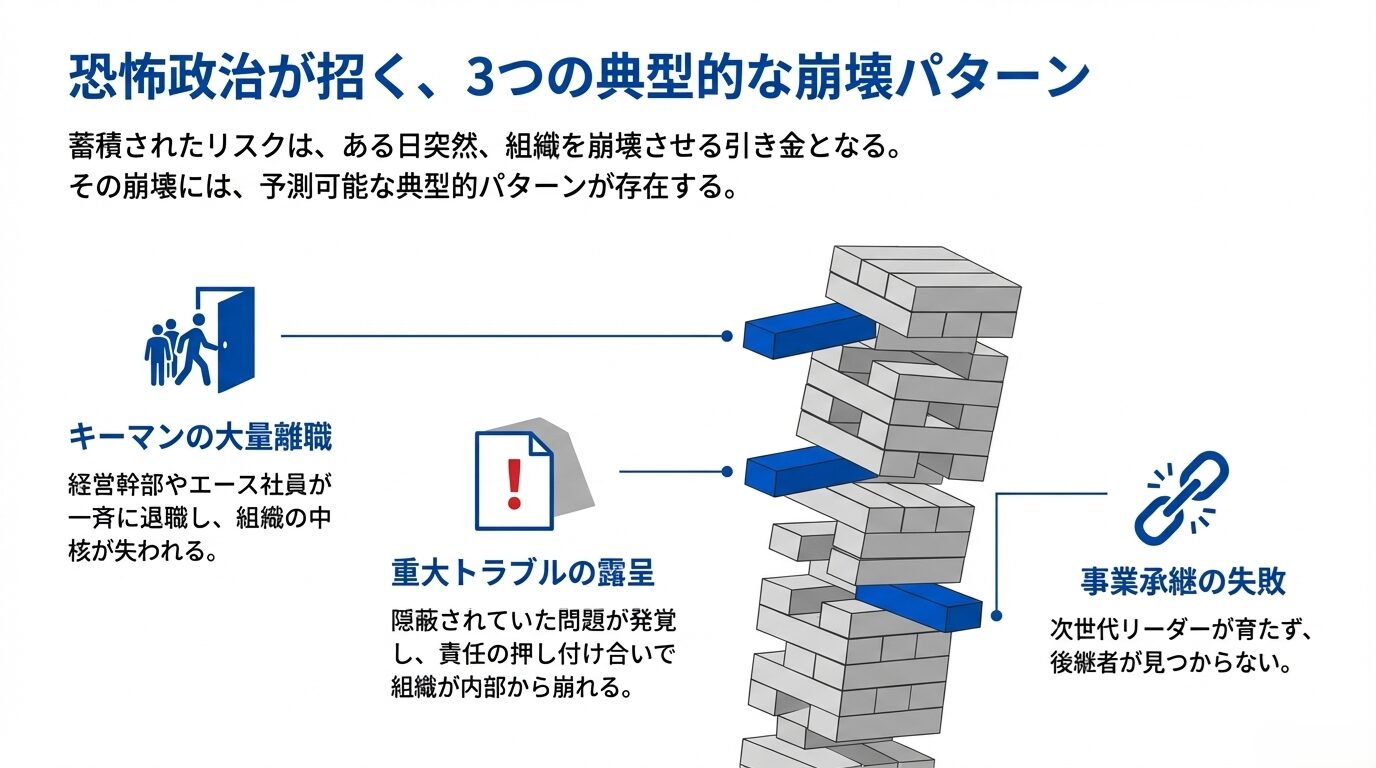

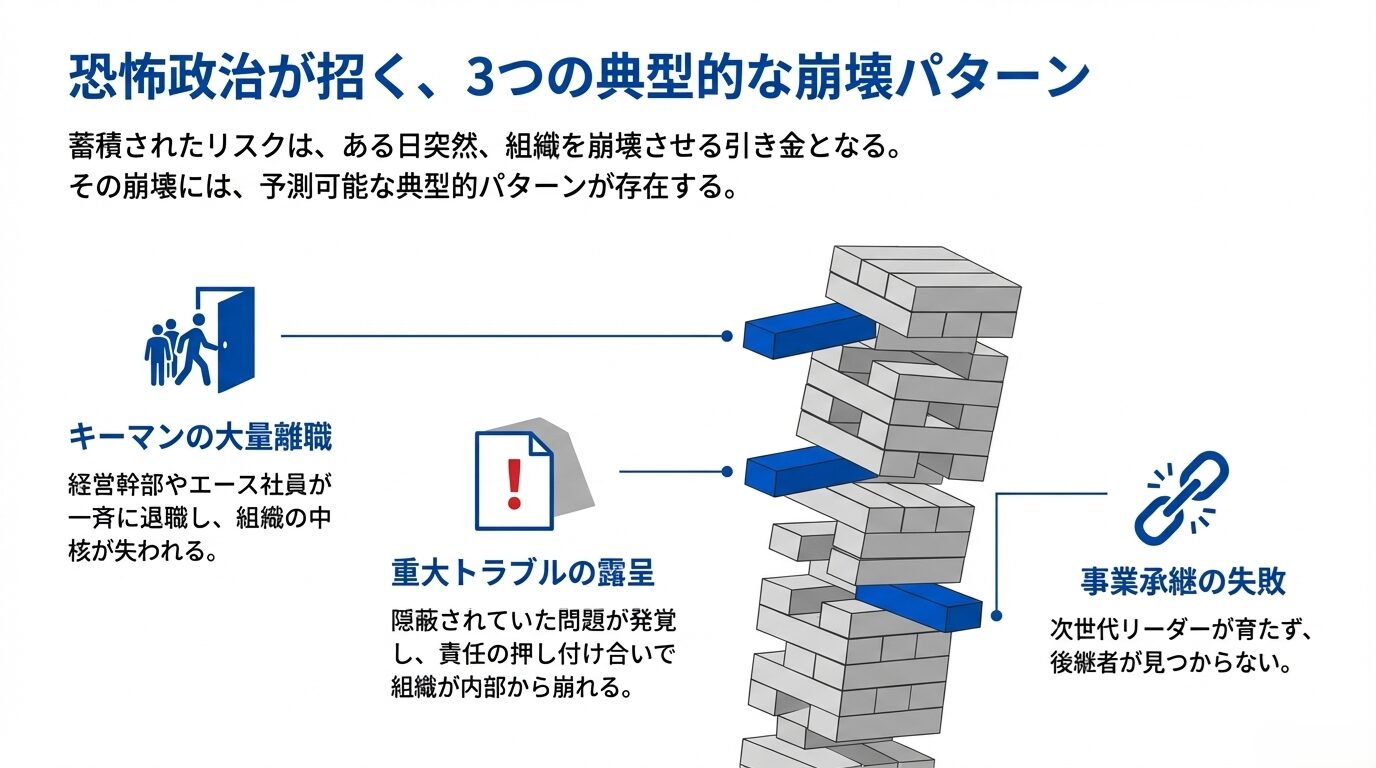

「恐怖政治」が崩壊する典型的パターン

パターン①:キーマンの突然の大量離職

リーダーの高圧的姿勢に耐えかねたキーマン(経営幹部・管理職・エース社員など)が、あるタイミングで次々と退職してしまうケースがあります。周囲も「もうここでは働けない」と感じた瞬間に雪崩のように退職が加速し、気づいた時には組織の中核人材がごっそりいなくなっているということは十分に起こり得ます。一度に有能な人材を失うと、企業の立て直しには相当なエネルギーとコストが必要です。最悪の場合は事業継続が困難になることもあります。

パターン②:重大トラブルの発覚と責任の押し付け合い

恐怖に支配された組織では、トラブルを早期に報告しようとしても「怒られる」「責任を追及される」という恐怖から、情報が隠蔽されがちです。結果的に、深刻なクレームや法令違反が長期間表面化せず、発覚したときには取り返しのつかない状態になっているということにもなりかねません。発覚後はさらに、「誰の責任か?」を巡って社内で責任転嫁が始まり、組織の結束力は崩壊していきます。こうした負の連鎖に陥ることも、十分起こりうるパターンと言えるでしょう。

パターン③:後継者難・事業承継トラブル

恐怖政治型のトップが長年君臨した企業は、次世代のリーダーが育ちにくい傾向があります。特に中小企業の場合、「あの社長のやり方を継ぎたくない」「自分には到底あのやり方は無理だ」といった理由で、後継者候補が社内からも社外からも現れないことがあります。恐怖政治で押さえつけていた企業は、スムーズな事業承継が難しくなり、オーナー経営者の引退後すぐに、組織が空中分解するリスクも高まります。

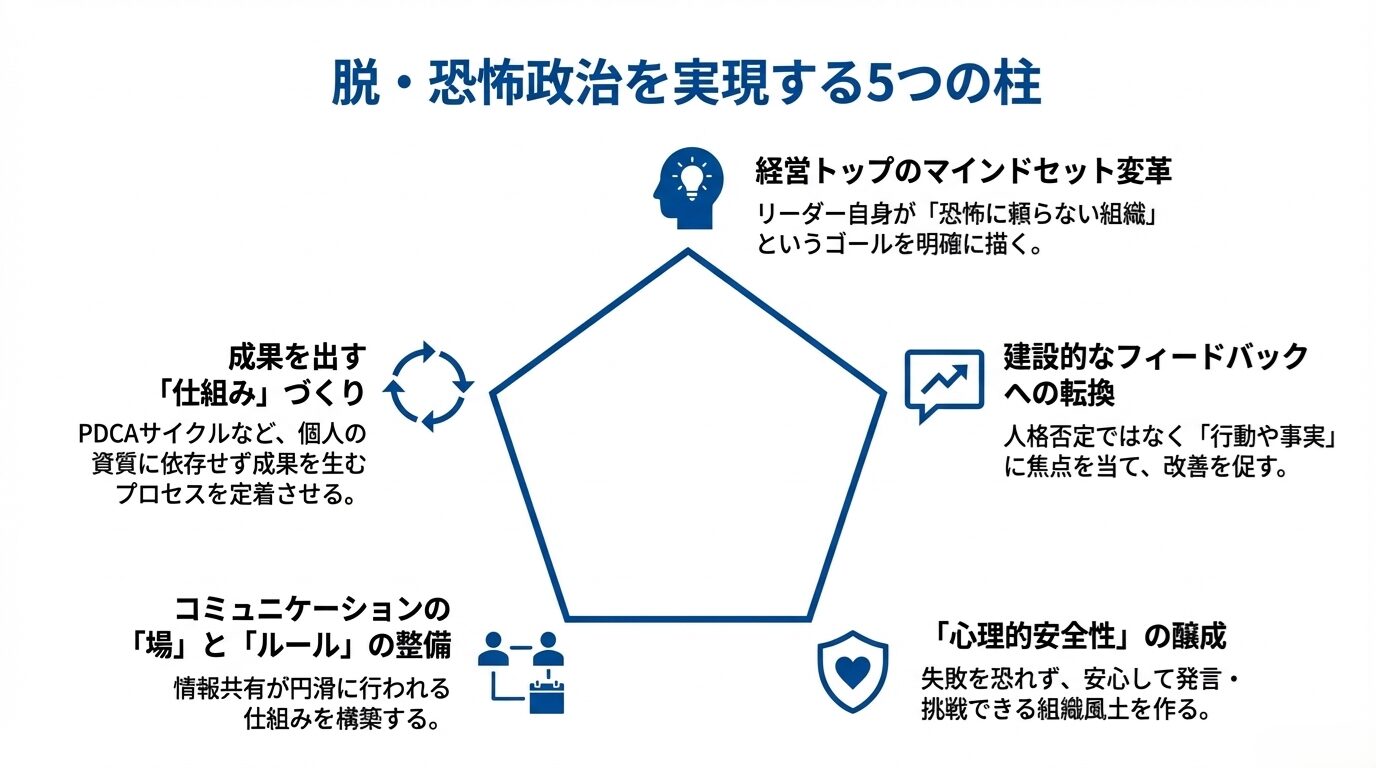

「恐怖政治」から脱却するためのポイント

ポイント①:まずは経営トップのマインドセットを変える

恐怖政治を続けている企業では、最終的な責任者であるトップの考え方が変わらない限り、抜本的な改革は難しいのが現実でしょう。高圧的な方法でしか組織をまとめられないと思い込んでいるリーダー自身が、「自分はどうあるべきか?」を深く見直す必要があります。例えば、「自分が恐怖政治をしなくとも、社員が自律的に動いて成果を上げる組織にしたい」といったゴールを明確に描き、そこから逆算して必要な経営手法を学び直すのです。研修を受けたり、メンターやコーチをつけたりといった方法も有効です。

私のクライアントでも、経営者に対するコーチング(エグゼクティブコーチング)を行うことで、マネジメントの考え方を変えて改善された実績があります。

ポイント②:叱責ではなく「建設的なフィードバック」を意識する

社員の行動を矯正・改善する必要がある場合も、「怒鳴りつける」「人格を否定する」といったアプローチは逆効果です。そのような方法ではなく、「どの行動が問題で、どうすればより良い結果につながるか」を客観的に伝える建設的なフィードバックを徹底するようにしましょう。例えば、部下がミスをしたときは、闇雲に怒るのではなく、「何が原因だったのか?」を一緒に考え、再発防止に繋がる具体的な策を提示します。このとき、個人の性格や過去の失敗を持ち出して責めるのは絶対に避けましょう。あくまで「行動や事実」にフォーカスして考えるのがポイントです。

私のクライアントでも、会議で経営トップが幹部に対して感情的な叱責をした場面がありました。会議後に、社長に対して「人格否定を伴った叱責は逆効果である」ことを私から個別にお伝えし、改善された実績があります。このような社長に対する指摘・指導を社内の人間が行うことは困難なため、外部の第三者だからこそ提供できる価値だと考えています。

ポイント③:「心理的安全性」を高める組織風土作り

心理的安全性とは、失敗や意見の相違を指摘しても人格否定はされず、安心して発言や行動ができる状態を指します。心理的安全性が高い組織ほど、社員の創造性が高まり、新しいアイデアやチャレンジが生まれやすくなるとされています。中小企業でも、部門ミーティングや朝礼などで「失敗談をオープンに共有する」「アイデアを出した社員を称賛する」など、心理的安全性を高める取り組みを意図的に行うことが大切です。これによって、恐怖政治の逆をいく“自発的チャレンジ”の土壌を耕すことができます。

心理的安全性については以下の記事でも解説しています。もう少し詳しく知りたい方は、ぜひお読みください。

ポイント④:コミュニケーションの「場」と「ルール」を整備す

恐怖政治の根底には、「報連相がスムーズにできない」「情報がブラックボックス化している」といった課題があります。そこで、組織が円滑に情報共有できる仕組みを整えましょう。

- 定例ミーティングの活用

単なる業務報告会ではなく、問題点や課題をオープンに議論できる場にする。 - チャットツールや情報共有システムの導入

オンラインでもリアルタイムに小さな疑問を相談できる環境を作る。 - フィードバックのルール化

「人格を否定しない」「建設的なコメントを意識する」など、具体的なフィードバックのルールを周知徹底する。

こうした取り組みを積み重ねることで、社員が安心して意見を交換できる土壌が育まれます。

ポイント⑤:成果を出せる「仕組み」づくりに注力する

優秀なリーダーでも、絶えず怒鳴り散らし、社員を押さえつけるようなマネジメントをしていては体力も精神力も持ちません。経営者として重要なのは、「個人の怖さ」によってではなく「組織の仕組み」によって成果が出るように設計することです。例えば、PDCA(Plan-Do-Check-Act:計画→実行→評価→改善を繰り返す手法)を定着させるために、定期的に進捗を確認する会議体を組み込み、改善案をシェアする習慣を組織全体で行うなど。「恐怖」を原動力にするのではなく、仕組みと習慣によって自然に成果が出る組織こそが、長期的に生き残れる強い企業です。

Q&A

Q1. 「恐怖政治から抜け出したいけれど、実際どう始めればいいかわからない」

A. まずはリーダー自身が「恐怖に頼らないマネジメントとはどのようなものなのか?」を学ぶことから始めてください。外部の専門家やコーチを活用して、自分の言動を客観的に振り返る場を設けましょう。自分では気づかない習慣が多々あるものです。また、少なくとも上司が部下を怒鳴る状況をゼロにするなど、具体的な目標を設定し、周囲にも周知して改善をスタートするとよいでしょう。

Q2. 「業績悪化で時間がない。即効性のあるやり方をしないと倒産しそう」

A. 確かに怒って締め付けることで、短期的に成果を出すことも不可能ではありません。しかし、それが長続きせず組織崩壊を招きかねないアプローチであることは前述の通りです。本当にあなたが業績回復を目指したいと思っているのであれば、短期間に集中して成果を狙いつつも「人が育つ仕組み」や「適正な目標設定」を並行で整えていく視点が不可欠です。やるべきことが多いと感じるかもしれませんが、恐怖政治を継続してしまう方がリスクは格段に大きくなります。

Q3. 「恐怖政治をしているつもりはないが、社員から『怖い』と言われる」

A. 自分では恐怖政治と思っていなくても、社員視点では「叱責がきつい」「気軽に話しかけづらい」という状況かもしれません。表情や言葉遣い、口調など細かな部分を見直し、定期的に社員の声をヒアリングするしくみを作りましょう。従業員アンケートや個別面談を利用して、「何が怖いと感じられているのか」を具体的に確認することが重要です。

Q4. 「恐怖政治から脱却した結果、社員がダラけてしまうのではないかと不安」

A. 「恐怖」がなくなると、組織の秩序が崩れると考える経営者は少なくありません。しかし、恐怖が原動力の場合、社員は常に「怒られないために行動する」状態であり、生産性が上がりきらないだけでなく離職リスクも高まります。代わりに明確な目標設定や適切な権限委譲、建設的なフィードバックなどの仕組みがあれば、社員の自律性を高めながら成果を出すことは十分に可能です。

まとめ

高圧的な姿勢で社員を管理する「恐怖政治」は、一時的には目に見える成果を得ることもあるでしょう。しかし、長期的に見ると社員のモチベーションを蝕み、イノベーションを奪い、組織内コミュニケーションを停滞させ、結果的に企業の存続を危うくするリスクが非常に高い手法です。特に、中堅中小企業は規模が大きくないからこそ人材の影響力が大きく、キーパーソンの離職や後継者不足といった深刻な問題がすぐに経営を直撃します。経営者・役員・管理職のみなさまには、まず「恐怖」に頼る方法から抜け出し、建設的なフィードバックや仕組みによるマネジメントでよりよい組織づくりをしていただけたらと思います。

今、正に厳しい経営環境に置かれているとしても、長い目で見れば恐怖政治に活路はありません。社員が主体的に動きたくなる組織づくりこそが、これからの時代を生き抜く経営のカギとなるのです。どうか本コラムをきっかけに、「自分の会社は大丈夫か?」と冷静に自己点検をしていただき、必要に応じた改革に踏み出していただければと願っています。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)