唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

企業が利益を生み出す方法は、大原則として「売上を上げる」か「コストを下げる」かの2つしかありません。とてもシンプルな話なのですが、実は多くの経営者の方が日々の業務に忙殺される中で、この大事な原理原則を改めて見直す機会を持てずにいます。しかし、この2つの要素をしっかりと理解し、それをもとに経営戦略を組み立てることで、会社を安定的に成長させる道筋を見出すことも可能です。

本コラムでは、「利益を出すには2つしかない」という経営の基本原則を起点に、どのように売上を伸ばし、どのようにコストを最適化していけばよいのかについて、具体的な事例や数字の根拠を挙げながら解説し、業績を向上させるためのヒントを探っていきます。

このコラムを通じて、読者である経営者・役員・管理職のあなたが、現場での意思決定や施策立案に活かせる実践的かつ本質的な情報を得られることを願っています。ぜひ最後までお付き合いください。

経営の基本原理「売上を上げるか、コストを下げるか」

なぜ2つしかないのか?

中小企業であれ大企業であれ、利益を生み出す基本は「売上-コスト=利益」というシンプルな方程式で表されます。この原則はどの時代でも変わりません。企業が事業を継続し成長させるためには、「売上を増やす」ことと「コストを抑える」ことの両方を徹底して追求する必要があります。

ここで改めて意識していただきたいのは、「利益を増やすための方法は、実は2つしかない」ということです。売上を増やす取り組みは一見複雑そうですが、要素を整理すると「新規顧客の獲得、市場の拡大、既存顧客からの売上アップ、商品開発による新価値の提供」のような大きなポイントにまとめられます。一方、コスト削減も同様に、「材料費や人件費、設備費などの削減、業務効率化による無駄の排除、固定費と変動費の構造見直し」といった基本要素に分類できます。

具体的な施策を検討する際は複雑な問題が絡むこともありますが、「売上を増やすか、コストを削るか」というシンプルな視点を常に持ち続けることで、施策を整理し、優先順位を明確にできます。なお、私が経営コンサルタントとして初めて企業を支援する際には、「売上増加とコスト削減を同時に達成する戦略」を提案することで、早期に利益拡大の成果が出るような方針・計画に基づいて推進しています。

企業が陥りがちな失敗例

多くの経営者がよく犯す失敗として、「利益が増減する要因を正しく把握できていない」ことが挙げられます。例えば、売上が伸び悩んでいる場合、実際には「顧客ニーズの変化」が原因であるにもかかわらず、その調査や分析を十分に行わず、本質的な解決策である商品開発や市場調査をすることなしに、安易に広告費だけを増やしてしまうことがあります。その結果、広告のコストばかりが増える一方で一向に売上は改善せず、かえって利益を圧迫してしまう恐れがあります。

また、利益を改善しようとして過度なコスト削減を進めると、従業員のモチベーションが下がり、離職率が上昇することがあります。離職率が上がれば、人材採用にかかるコストが増加するだけでなく、社内にノウハウが蓄積されにくくなり、新規事業などが成功しにくい状況に陥ります。

このように、売上拡大とコスト削減のどちらを重視すべきかは、企業の置かれている状況や、事業戦略を踏まえて判断する必要があります。

売上を上げるための原理原則

売上を構成する要素

売上は、「客数」「客単価」「購入頻度」という3つの要素に分解できます。これらの要素を詳細に分析することで、どの要素にどのような施策を打てば売上向上につながるのか、明確に把握することが重要です。例えば、顧客数の増加、客単価の向上、あるいは購入頻度の促進など、いずれに注力するかを決定することで、より具体的で効果的な施策を導き出すことが可能になります。

新規顧客の獲得

新規顧客を獲得するためには、自社の強みや提供価値を明確にし、ターゲットとなる顧客層に適したチャネルを通じて情報を発信することが重要です。特に近年では、インターネット検索が主要な情報収集手段となっており、日本では検索の約75%がスマートフォンから行われています。さらに、SNS上の口コミや知人からの紹介といった人と人とのつながりも、購買行動に大きな影響を与えています。例えばある調査では、SNSの口コミが食料品の購入に影響を与えたと回答した人が17%に上りました。

新規顧客を長期的なファンに育てるためには、「顧客生涯価値(ライフタイムバリュー)」の視点が有効です。これは、一人の顧客が継続的な取引を通じて企業にもたらす利益の総額を指します。この視点を持つことで、一度きりの購入に終わらず、継続的なリピート購入を促す戦略を立てやすくなります。

以上を踏まえ、インターネット検索とSNSの口コミ、双方の影響力を理解し、適切なチャネルで情報を発信することが、新規顧客の獲得と長期的な関係構築において重要です。

既存顧客の単価・購入頻度アップ

新規顧客を開拓するだけでなく、すでに取引のある既存顧客の「購入単価」や「購入頻度」を上げることも、売上アップの近道になります。既存顧客への施策として代表的なのが、「アップセル」(より高価な商品や上位サービスの提案)や「クロスセル」(関連商品の追加提案)です。まずは自社の商品ラインナップを整理し、顧客の過去の購買履歴をもとに、追加で提案できる商品を見つけましょう。また、割引キャンペーンや定期購入プランを活用すると、顧客の購入頻度がさらに上がることもよくあります。

市場や顧客の変化を読む

中堅中小企業の経営者が苦労する理由の一つに、「市場や顧客ニーズの変化をうまくつかめない」という問題があります。市場は、景気の変動、技術の進歩、競合企業の参入などにより、絶えず変化しています。特に最近では、リモートワークやデジタル化の普及など、社会の仕組み自体が大きく変わっています。このようなトレンドの変化を見逃してしまうと、商品やサービスの魅力、価格設定が顧客の期待とズレてしまい、売上が落ちてしまうケースもよくあります。

こうした問題を解決するためには、定期的な情報収集や市場調査が役立ちます。中小企業の場合、大規模な調査は難しいかもしれませんが、「既存のお客様へのヒアリング」や「展示会・勉強会に参加する」といった小さな行動でも十分な効果があります。実は売上アップのヒントは、身近なところに隠れていることが多い――これは私自身、多くの企業の現場で感じてきたことでもあります。

売上については、以下の記事でも解説しています。もし興味がある方は、ぜひお読みください。

コストを下げるための原理原則

コストの種類と特徴

企業のコストは大きく「固定費」と「変動費」の2種類に分けられます。固定費とは、売上や生産量に関係なく定期的に発生する費用のことで、例えば家賃や人件費などがあります。一方、変動費は売上や生産量に応じて増減する費用で、材料費や外注費などが代表的です。 利益を最大化するためには、まずコストの内訳をしっかり整理し、各コストの必要性や適正な水準を判断することが重要です。

無駄の見つけ方と優先度の決め方

経営者がコスト削減を行う際、つい細かい経費ばかりに目を向けがちです。もちろん、小さな経費削減の積み重ねは大切ですが、それだけに集中すると、より効果が大きい削減チャンスを見逃してしまうことがあります。重要なのは、まず「金額が大きいコスト」や「無駄が多そうなコスト」から着手することです。例えばサプライヤーとの取引条件を見直す、オフィスの移転を検討する、ITシステムを導入して業務効率を高める、といった施策です。コストの構造を明確にし、インパクトの大きいところから優先的に改善を進めると、短期間で財務状況の改善につながることが多くあります。

ただし、人材育成や研究開発など、将来的な収益を生み出すための投資を過度に削減すると、長期的な成長力を失うリスクがあります。そのため、削減するべきコストと投資すべきコストをバランスよく見極める必要があります。

コスト削減がもたらす副次的効果

コスト削減は、単に費用を節約するだけではなく、さまざまな副次的なメリットをもたらすことがあります。例えば、在庫管理を見直して適正化すれば、倉庫スペースの削減や廃棄ロスの低下だけでなく、納期の短縮や業務効率の改善にもつながります。こうした改善は、生産性の向上や従業員の満足度アップにも貢献し、結果として売上向上にも良い影響を及ぼします。

また、現場の従業員から改善アイデアを集めることも有効です。日々の業務の無駄や非効率は、現場の担当者が最もよく把握しているからです。従業員が積極的に改善活動に参加するためには、経営者がコスト削減を「単なる節約」ではなく、「より強く良い会社を作るための取り組み」と前向きに位置づけ、成果を評価し、還元する仕組みを整えることが重要です。

コスト削減については以下の記事でも解説しています。もう少し詳しく知りたい方は、ぜひお読み下さい。

売上アップとコスト削減の両輪を回すためのポイント

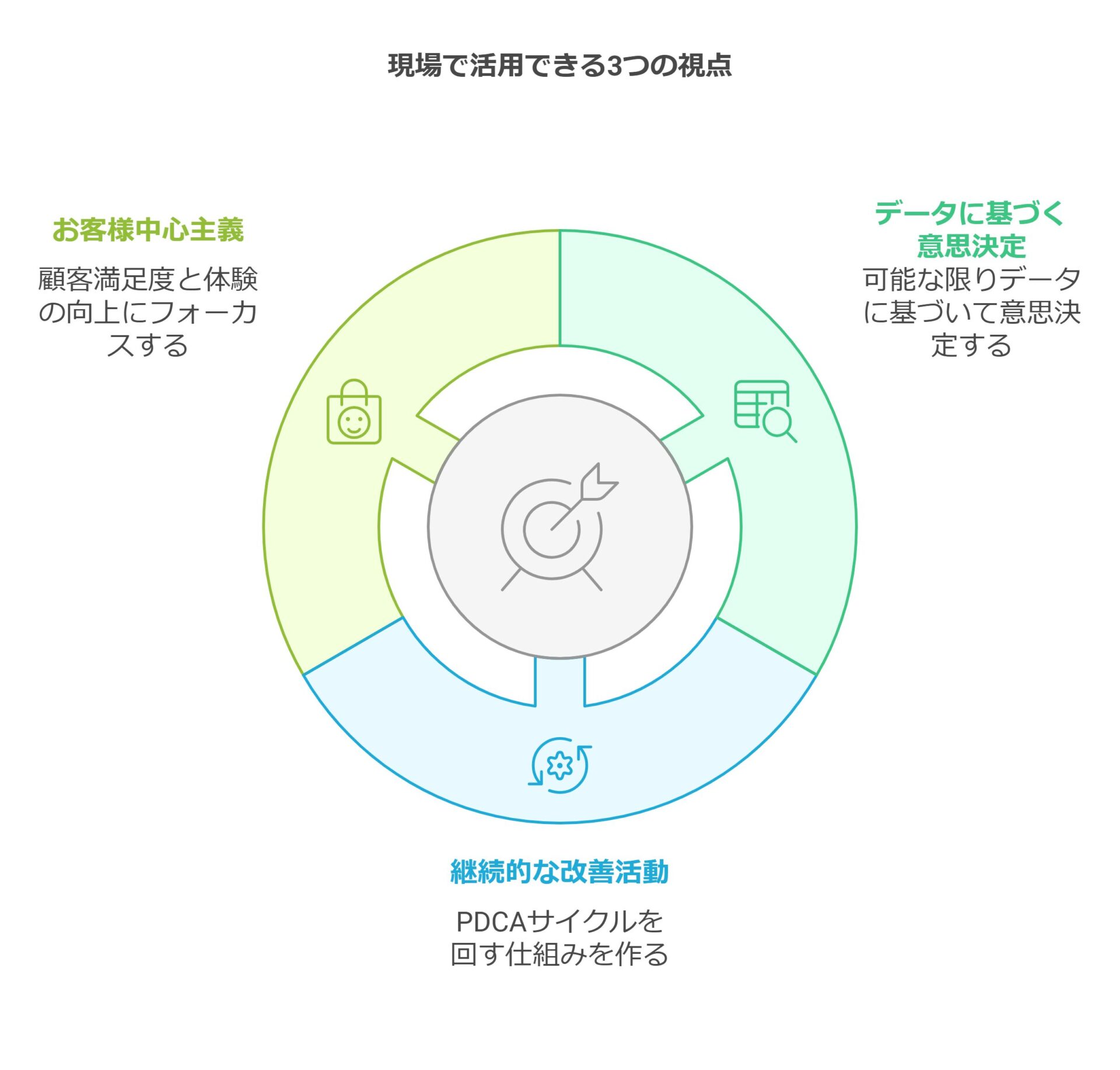

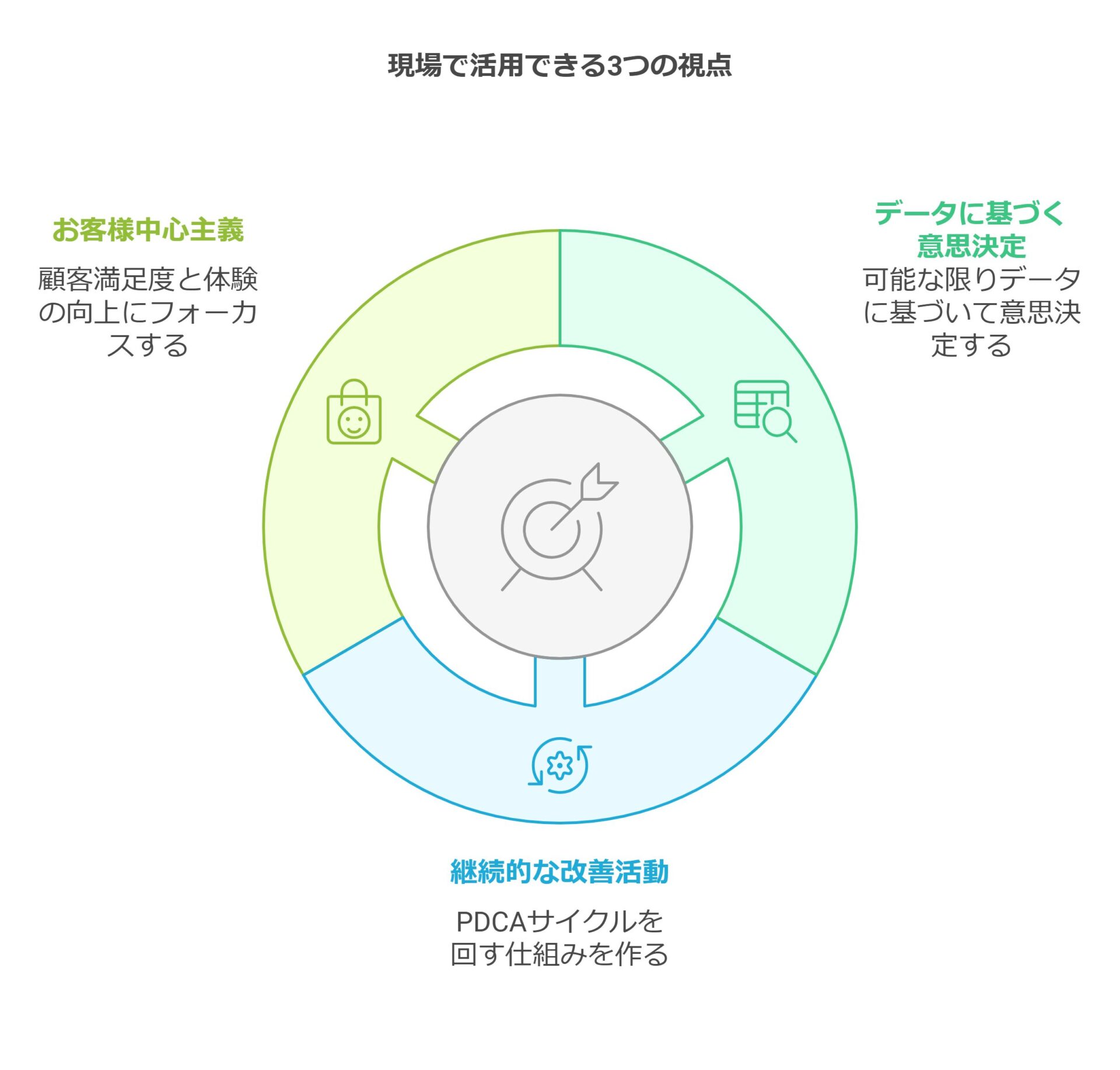

現場で活用できる3つの視点

売上アップとコスト削減は、お互いに矛盾するものではありません。むしろ同時に取り組むことで、相乗効果を生み出すことが理想的です。そのためには、以下の3つのポイントを常に意識しましょう。

- お客様中心主義

売上を伸ばすためには、「お客様の満足度や体験価値を向上させる」ことが最も重要です。製品やサービスの品質改善にはしっかりと資源を投入しつつ、同時に顧客にとっての価値を落とさない範囲で、効率的にコストを抑える工夫が必要です。 - データに基づく意思決定

感覚や経験だけで判断するのではなく、可能な限りデータを数値化し、それをもとに意思決定を行うようにしましょう。例えば、売上が伸びる要因を細分化し、どこに一番成長の余地があるのかを数字で明らかにします。コスト面でも、部門別や商品別に細かく分析し、「どこでコストが発生しているのか」を見える化することが効果的です。 - 継続的な改善活動

一度の改善だけで終わらせず、定期的に見直しや改善を繰り返す仕組みを作ることが大切です。顧客ニーズやコスト構造は絶えず変化します。定期的にPDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を回すことで、会社としての学びが深まり、施策の質も次第に向上していきます。

会社全体の方向性と整合性をとる

企業には、ビジョンや経営理念、長期的な目標があります。短期的な売上増だけを追求して強引な営業をすると、ブランドのイメージを傷つけ、将来的なリスクを高めてしまうことがあります。また、コストを削りすぎると、会社の組織力や製品の品質が低下し、本来持っていた価値を発揮できなくなる恐れがあります。

重要なのは、「自分たちの会社が何のために存在し、誰にどんな価値を届け続けるか?」という軸を意識しながら、売上とコストのバランスを取ることです。例えば、「高品質・高価格」でブランドを築いてきた会社が、コストを削るために品質を落とせば、顧客が離れるリスクが高まります。 常に「ブランドやサービスの方向性」と「売上・コストなどの数字」が一致しているかをチェックすることが、長期的な成功につながります。

本件については、MVVの理解を深めることがポイントとなります。MVVについては以下の記事で解説していますので、もしご興味があればお読み下さい。

Q&A

Q1. 売上アップとコスト削減のどちらを優先すべきですか?

A. 一概には言えませんが、一般的には売上アップの施策とコスト削減の施策を並行して検討し、「経営目線で最も優先度が高いもの」から取り組むことをおすすめします。たとえば、すぐに結果が出る見込みの施策や、長期的に高いリターンが期待できる施策などを優先するかどうかは、その時の経営状況や資金繰りの余力によって変わります。

Q2. コスト削減をすると従業員の士気が下がりませんか?

A. 適切なコミュニケーションと目的意識の共有があれば、必ずしも士気が下がるわけではありません。コスト削減は「単なる経費削減」ではなく、「組織を強くするための改善活動」と捉えましょう。成果が出たら従業員に還元する仕組みを作るなど、前向きな意味づけをすることが大切です。

Q3. 新規顧客獲得と既存顧客深耕、どちらが大切ですか?

A. どちらも大切ですが、一般的に「既存顧客の深耕」の方がコスト効率が高く、成果が出るスピードも早いとされています。新規顧客獲得は長期的な成長に欠かせませんが、既存顧客の客単価向上やリピート増加を狙う方が、投資対効果が高い場合が多いです。企業の成長ステージや商品特性に合わせてバランスを取りましょう。

Q4. 売上・コストのデータはどのように分析すればよいですか?

A. 売上については「顧客数」「客単価」「購入頻度」の3つの要素を分解し、どこに伸び代があるかを数値ベースで把握するのが基本です。コストについては、固定費と変動費を切り分けて大きな費用項目から見直しを始めると効果が高いケースが多いです。まずはExcelや会計ソフトなどで部門別・商品別にデータを整理するところから取り組んでください。

Q5. 具体的にすぐ実践できる売上アップの小技はありますか?

A. 例えば既存顧客へのアップセルやクロスセル、定期購入キャンペーンの強化などはすぐに始められる施策です。展示会やオンラインセミナーへの出展も、新規顧客獲得に効果的です。SNSを活用して、自社の強みや顧客事例を積極的に発信するのも、費用対効果の面で始めやすい方法の一つでしょう。

まとめ

利益を生み出す方法は、大きく分けて「売上を伸ばす」か「コストを下げる」の2つしかありません。この原則は非常にシンプルですが、ビジネスが複雑になるほど忘れられがちです。そのため、経営者は改めて「売上とコスト」という基本的な視点に立ち返り、戦略や施策を具体化して現場に落とし込むことが重要になります。

売上を伸ばすためには、市場や顧客ニーズの変化をしっかり捉え、他社とは違う魅力的な価値を提供することが求められます。特に、すでにいるお客様の満足度やロイヤルティを高める施策は、思いがけないほど大きな成果を生むことがあります。一方、コストを削減する際は、まず金額が大きい部分や無駄が多く潜んでいる箇所を見極め、業務プロセスや取引条件の見直しによって効率化を図ることが重要です。ただし、コスト削減を進めすぎると、会社の文化や従業員の意欲が低下し、結果として顧客満足度まで落ちてしまう危険性があります。こうしたリスクを避けるためには、企業が掲げるビジョンやミッション、バリューをしっかりと意識しながら、売上アップとコスト削減をバランスよく進めることが大切です。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせや無料相談は、以下のフォームからお願いいたします。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)