唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

あなたの周囲にも、常に「自分は間違っていない」と主張し、責任を回避するような態度をとる人はいないでしょうか?「でも、私は悪くない!」と自分を正当化する言動は、組織の雰囲気を悪化させ、業績にも影響を与えかねません。特に中堅中小企業では、人材の入れ替えが大企業ほど頻繁には行われにくいです。そのため、限られたメンバーが長期にわたって共に働く上で、このような「自分を正当化する人」への対処は経営者や管理職にとって切実な課題です。

経営コンサルタントとして多くの中堅中小企業を支援してきた現場目線から、本コラムでは「自分を正当化する人」の特徴と心理、そして組織としてどのように向き合えばよいかを解説します。

「自分を正当化する人」の特徴とは?

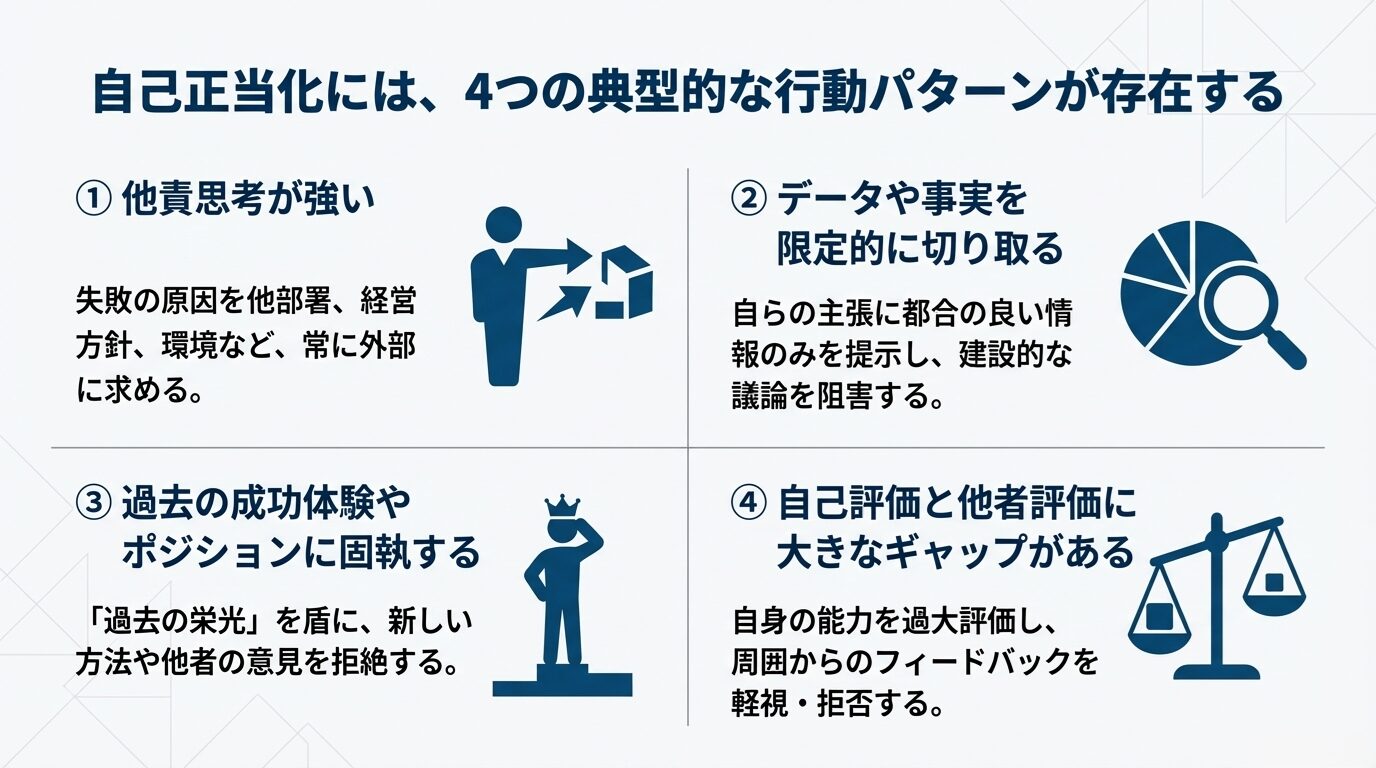

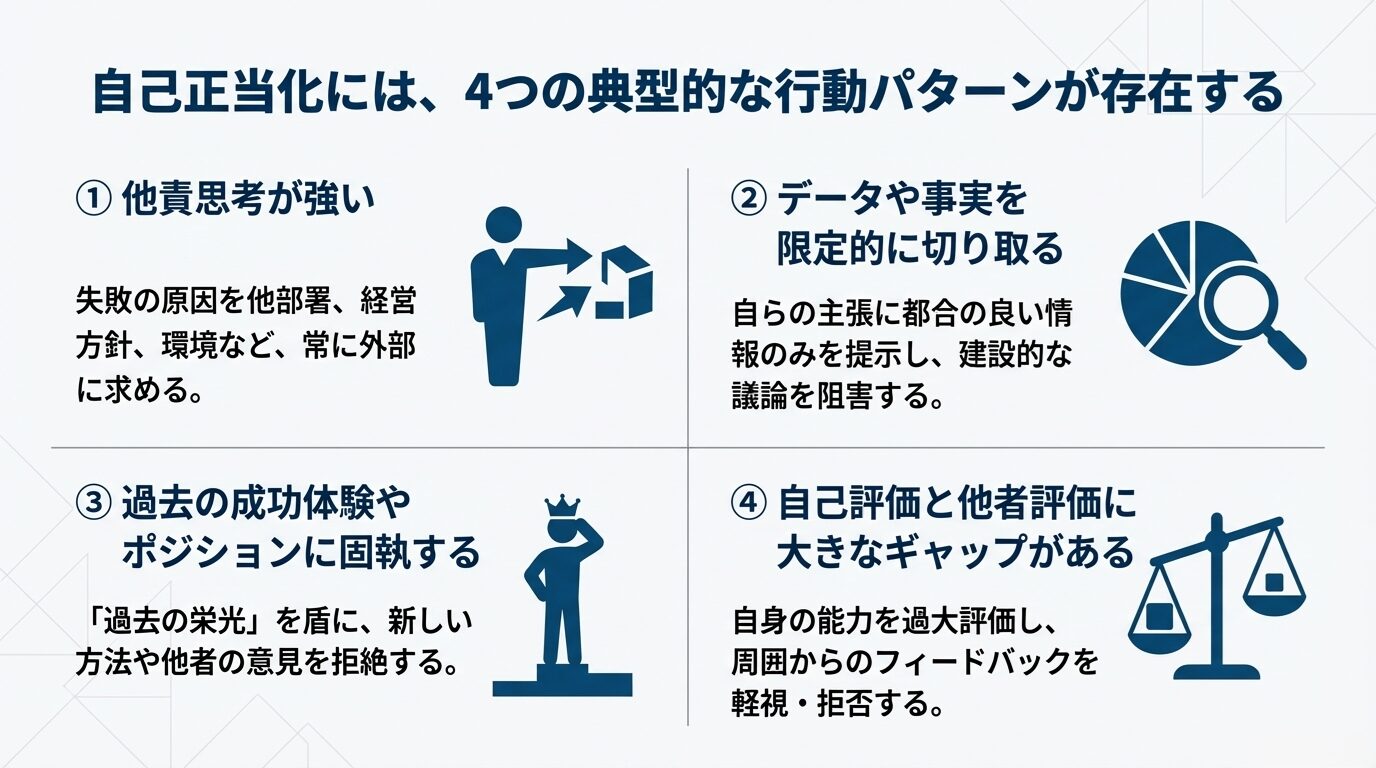

ここでは、社内でもよく目にする「自分を正当化する」人の典型的なパターンをいくつか取り上げます。これらの特徴を把握しておくことで、早期に対応策を講じることができます。

特徴①:他責思考が強い

「自分は悪くない、失敗は誰かのせいだ」という他責傾向を強く持ちます。例えば、売上不振の原因を「営業がしっかりしていないから」「製品の品質が追いついていないから」と他部署に押し付けたり、「経営方針が悪い」と経営者に責任を求めるなど、常に周囲の環境や他人に問題の本質を置きがちです。

特徴②:データや事実を限定的に切り取る

自分を正当化したいばかりに、「都合のいいデータ」や「ほんの一部の事実」等、データや事実を限定的に切り取る傾向があります。結果的に議論の全体像が見えなくなり、建設的な話し合いが成立しません。

特徴③:過去の成功体験やポジションに固執する

過去にうまくいった経験や、自分が持つ社内ポジションを根拠に「自分は正しい」という主張をし続けます。「過去の栄光」が足かせとなり、新しいやり方や他者の意見を受け入れることを妨げる場合が少なくありません。

特徴④:自己評価と他者評価に大きなギャップがある

自分自身の仕事ぶりや能力を高く評価する一方、周囲からのフィードバックを受け入れない、あるいは軽んじる場合が多いです。結果として、現実と乖離した自己評価を持つため、チームとの足並みが揃わなくなります。

「自分を正当化する心理」の背景

このような行動を生む背景には、いくつかの心理的メカニズムがあります。ここでは代表的なものを紹介します。

認知的不協和

人は、自分が「正しい」と信じている認識や価値観が否定されると強いストレスを感じます。そのストレスを回避するために、自分の誤りを認めず、正当化する情報だけをかき集めるのです。これを「認知的不協和」と言います。失敗したときの「自分は悪くない、○○のせいだ」という思考は、認知的不協和の典型例と言えます。

防衛機制

心理学では、人が精神的な苦痛や不安を軽減するために無意識に働かせる「防衛機制」という概念があります。失敗や非難に直面すると、それを否認したり、周囲のせいにしたりするのは、防衛機制の一種と言えます。例えば、「仕事の失敗を無理に押し付けてきた上司が悪い」といった言い訳で、自らのミスを正当化する行為がそれに該当します。ビジネスにおいては、失敗を認めると「無能」とみなされるかもしれないという不安が強いときに、自己正当化が起こりやすくなります。

自己奉仕バイアス

人には成功は自分の能力や努力といった内的要因のおかげにし、失敗は他者や環境のせいといった外的要因に求める傾向があります。社会心理学ではこれを「自己奉仕バイアス」と呼びます。例えば「うまくいったのは自分の実力、失敗したのは部下(または運)のせい」と考えるのはこのバイアスによるものです。研究でも、二人一組の作業で成功した場合、人は自分の貢献度を実際より高く見積もり、失敗した場合は他者や外部要因のせいにする傾向が確認されています

組織文化の影響

周囲に誰も反論しなかったり、ミスを指摘する空気がなかったりすると、自分の主張だけがまかり通ってしまいます。また、過度な成果主義や競争が強い環境では、失敗を認めることは「出世できない」との恐怖につながるため、必死で正当化しようとするケースもあります。厚生労働省の「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」によると、仕事や職業生活に関して強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合が82.7%であったと報告されています。人間関係がギスギスし、責任追及の雰囲気があまりに強い職場では、自己防衛の心理が強まり、自分を正当化する言動は生まれやすくなるでしょう。

「でも、私は悪くない!」 が招く組織的弊害

「自分を正当化する人」が常に責任逃れをしていると、組織全体にどのような悪影響があるのでしょうか?ここでは代表的な弊害を紹介します。

悪影響①:改善と学習の阻害

ミスから目を背けてしまうため、個人としても組織としても学習機会を逃してしまいます。本人は自分に原因があると認めないため、その失敗から学ぶことができず、同じ問題が繰り返される恐れがあります。また、周囲もその人のミスを指摘しづらい雰囲気になれば、組織としてのプロセス改善や能力向上のサイクルが停滞します。

悪影響②:モチベーションの低下

「誰かがミスをしても責任を取らず他人のせいにする」状況を目の当たりにすれば、チームメンバーは不公平感を抱きます。特に、努力や成果を横取りされたり、自分がしていないミスの責任を押し付けられたりすれば、心理的契約(互いに公平に貢献し合うという暗黙の合意)が破られ、社員のエンゲージメント(主体的な参画意欲)とモチベーションは低下します。場合によっては、陰で上司や同僚への不満を言ったり、最悪の場合サボタージュ(意図的に協力しない行動)に走ることすらあり得るでしょう。

悪影響③:チームワークの低下と対立

常に責任転嫁する人がいると、チーム内の信頼関係が損なわれます。他のメンバーは「また自分がスケープゴートにされるのではないか」と不安になり、自由に意見を言えなくなったり、協力をためらったりするでしょう。お互いに疑心暗鬼になれば、情報共有やコミュニケーションの機会は減り、協働作業の効率が低下します。また、理不尽に非難されたメンバーが怒りを募らせ、人間関係の対立が深刻化する恐れもあります。結果として、「あの人とは一緒に仕事をしたくない」という空気が生まれ、チームワークが著しく損なわれます。

悪影響④:若手・中堅社員のモチベーション低下

一部の社員が事実をゆがめ、責任を回避し続ける状況が長引くと、真面目に取り組む社員ほど徒労感を覚えます。自分だけが頑張っても組織として報われないと思い、離職意向が高まることも珍しくありません。

エン・ジャパンが実施した「本当の退職理由調査 2024」によると、退職理由のトップは「人間関係が悪い」(46%)、次いで「給与が低い」(34%)、「会社の将来性に不安を感じた」(23%)、「評価・人事制度に不満があった」(22%)となっています。この調査から、自分を正当化する人が引き起こす人間関係や評価・処遇の不公平感の問題は、組織の持続的成長を妨げる要因にもなり得るのです。

悪影響⑤:悪影響の連鎖

周囲のメンバーも、その人物の姿勢に影響を受ける可能性があります。南カリフォルニア大学マーシャル経営大学院とスタンフォード大学の研究によれば、他人に責任をなすりつける姿を見ると、それを目撃した人も自分のミスを他責にしやすくなる「責任転嫁の伝染」が起こり得るとされています。上司や同僚が公に誰かを非難する場面を目にした部下は、防衛的な気持ちを刺激され、自分の失敗も他者のせいにしてしまいやすくなるのです(出典はこちらの記事)。このようにして「責任転嫁の文化」が組織に蔓延すると、学習意欲や責任感が低下し業績も悪化するという負のスパイラルに陥りかねません。

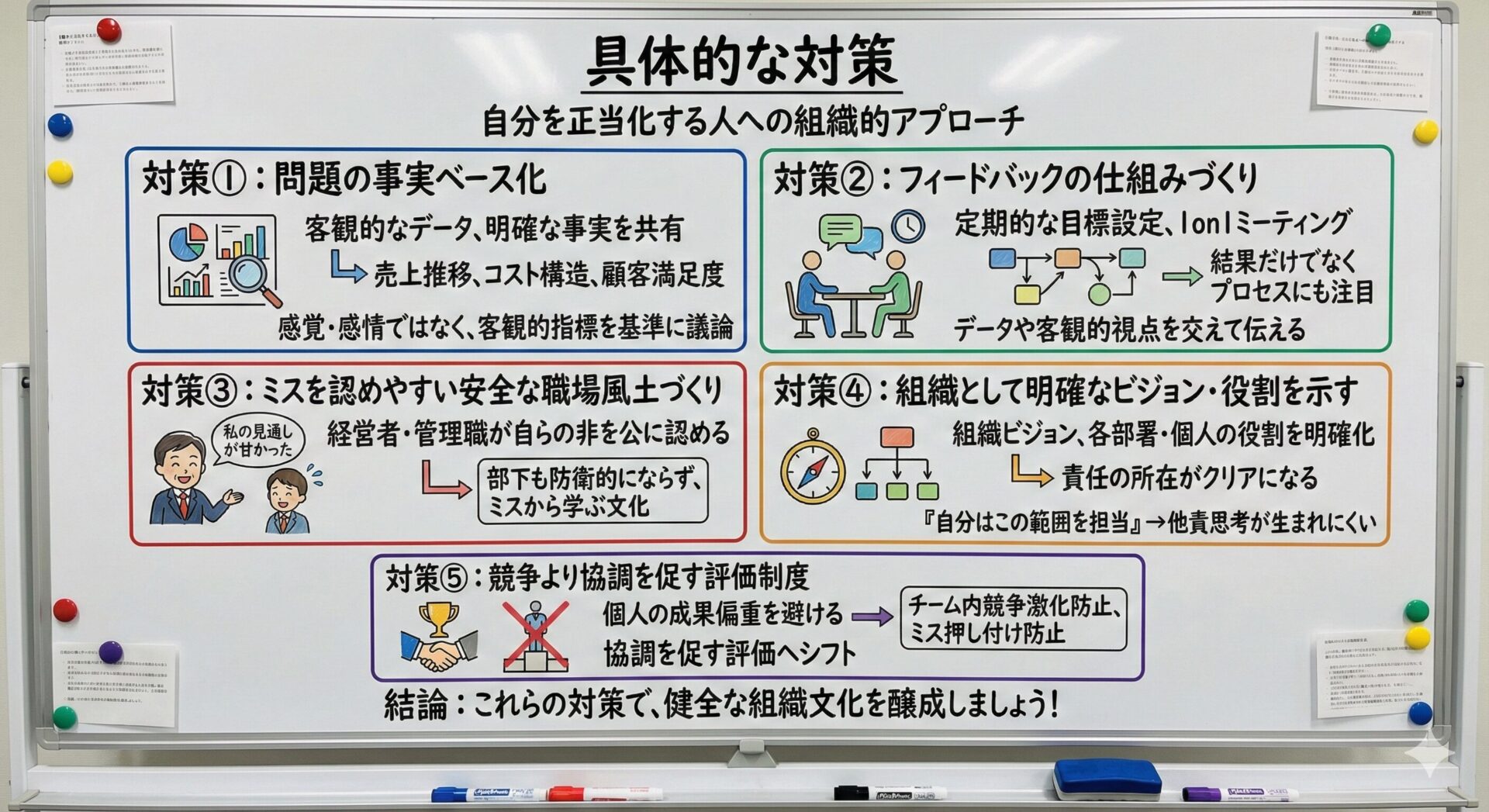

具体的な対策

では、こうした状況を改善するために、どのような対策が有効なのでしょうか?5つのポイントを紹介します。

対策①:問題の事実ベース化

まず重要なのは、問題点を客観的なデータや明確な事実を元に共有することです。感覚や感情に終始するのではなく、売上推移やコスト構造、顧客満足度調査の結果など、客観的な指標を基準に議論を進めます。

【実践のヒント:事実整理のフォーマット】

面談前に以下の4点を整理しておくと、論点のすり替えを防ぎやすくなります。

- 事象(Fact): 何が起きたか(数字・日時・場所)

- 影響(Impact): その事象により誰が・何が困ったか

- 一次情報(Evidence): その根拠となるデータやメール等のログ

- ネクストアクション: 再発防止のために「誰が」「何を」するか

実際私のクライアントでも、自分を正当化する人への対策として客観データや事実に基づく資料作成を支援するケースもあります。

対策②:フィードバックの仕組みづくり

個人プレーが目立つと、自己正当化が強化されやすくなります。定期的な目標設定面談や1on1ミーティングなどを通じ、結果だけでなくプロセスにも注目したフィードバックの仕組みづくりが大切です。本人が気づいていない問題点を、データや客観的視点を交えて伝えることで、次第に自己正当化を緩和させていく効果があります。

【実践のヒント:SBI型フィードバック】

感情的な対立を避けるには、以下の通りSBI(Situation・Behavior・Impact)の順で伝えると効果的です。

- Situation(状況): 「昨日の会議で」

- Behavior(行動): 「○○という発言があったけれど」

- Impact(影響): 「あれで現場が混乱してしまっている」

- 期待: 「次はこうしてほしい」

私のクライアントでは、管理職を対象にフィードバック研修や1on1研修を行うことで、フィードバックの仕組み作りをサポートしています。

対策③:ミスを認めやすい安全な職場風土づくり

経営者や管理職自身が自分のミスをオープンに認める姿勢を示すことも効果的です。経営トップや上司が、「今回は私の見通しが甘かった」といったように自らの非を公に認めると、部下も防衛的にならずに済みます。逆に上司が決してミスを認めず部下に責任転嫁していると、前述のようにその態度が伝染してしまいます。まずはリーダーが模範を示し、ミスから学ぶ文化を醸成しましょう。

私のクライアントでも、経営者・役員、管理職に対して「ミスを認めること」の重要性を絶えずお伝えしています。

以下の記事も参考になると思いますので、もしよろしければお読みください。

対策④:組織として明確なビジョン・役割を示す

自分の立ち位置が不明確だと、不安を抱えやすくなり、自己正当化の言動につながるケースがあります。逆に、組織ビジョンや各部署・個人の役割がはっきりすれば、責任の所在もクリアになります。

【実践のヒント:RACIチャートの活用】

プロジェクトや業務ごとに役割分担表(RACI)を作成するのも有効です。

- R (Responsible): 実行責任者(誰がやるか)

- A (Accountable): 説明責任者(誰が最終責任を持つか)

- C (Consulted): 協業・相談先

- I (Informed): 報告先 これらを明確にすることで、「誰の責任か」という不毛な議論を減らすことができます。

対策⑤: 競争より協調を促す評価制度

極端な責任転嫁が横行する職場には、評価制度や目標設定にも問題があるケースがあります。個人の成果をあまりに重視しすぎると、チーム内で競争が激化し、ミスを他人に押し付けてでも自分の評価を守ろうとするインセンティブが働いてしまいます。チーム全体の成果や協働プロセスも評価に入れる、過度な競争を是正するなど、評価制度面から協調性を促すことも検討すべきです。

Q&A

Q1. 自分を正当化する人に直接注意すると、逆効果になりませんか?

A: 一方的に責める言い方は逆効果になりやすいです。上記の「SBI型フィードバック」などを活用し、「どこに問題があるのか」を具体的に事実ベースで伝え、「一緒に改善策を考えよう」という姿勢を示すとよいでしょう。本人が「個人攻撃されている」と感じないように配慮することが大切です。

Q2. 小さな組織では、どうしても感情的な対立が避けられない気がします。どうすればいい?

A: 中堅中小企業は人員が限られている分、感情的対立が表面化しやすいのは事実です。まずは定期的に「事実を共有する場」を設け、感情論に走らない仕組みをつくることをおすすめします。また、外部のコンサルタントを活用して、客観的視点を入れるのも効果的です。

Q3. 一度「自分を正当化するキャラ」になった人は、考えを変えてくれるものでしょうか?

A: 変わる可能性は十分にあります。人は環境や評価制度が変われば、思考や行動を変化させることが多々あります。たとえば、上司や同僚が上手にフィードバックし、問題点を責めるのではなく「改善のための材料」として共有し続けることで、本人が気づくケースも少なくありません。

Q4. 自分自身が「でも、私は悪くない!」と言われがちで、悩んでいます。どのようにセルフチェックすればよいですか?

A: 自己認識を深めるための方法として、原因分析のフレームワークなどを活用してみるのがおすすめです。たとえば「5Whys(なぜを5回繰り返す方法)」を使うことで、問題の根本原因を追求しやすくなります。自分の考えや行動を客観的に見つめる訓練をするだけでも、自己正当化に陥りにくくなります。

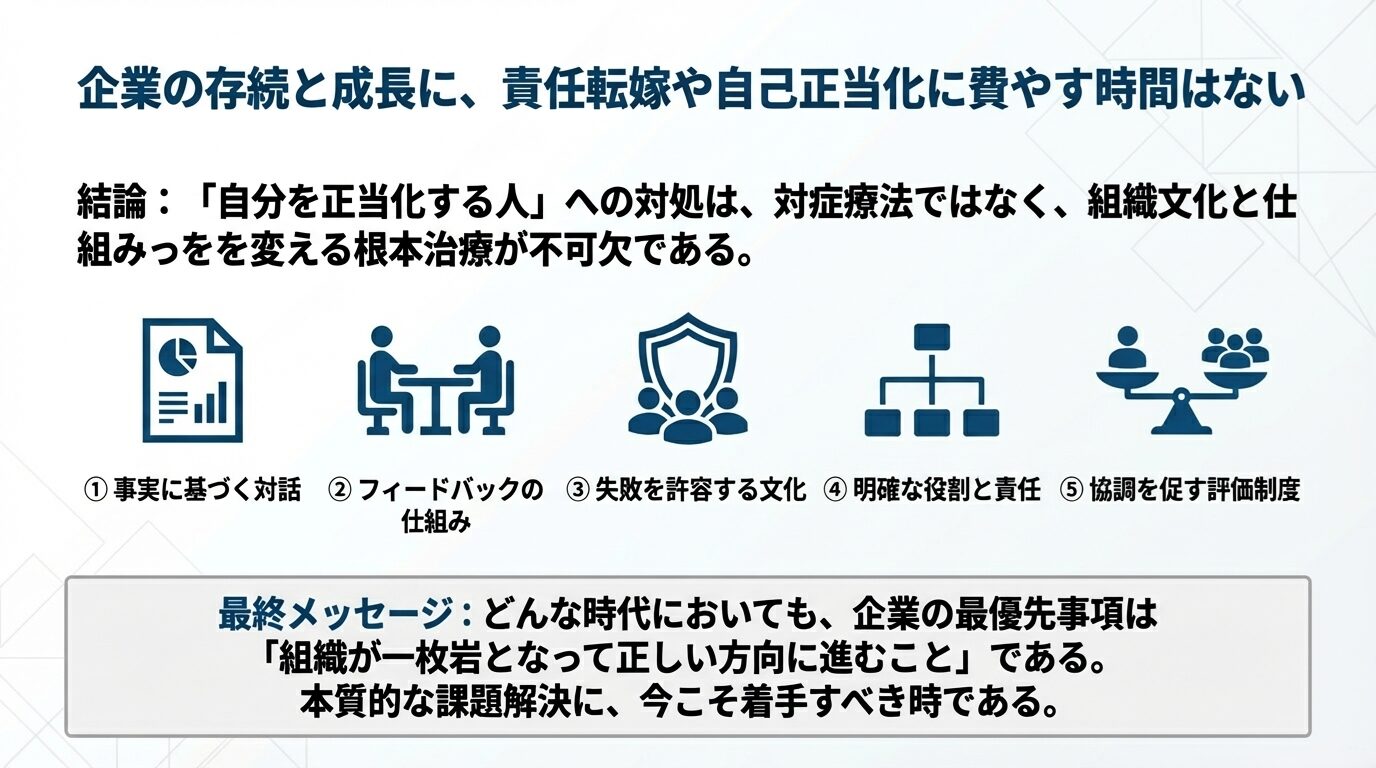

まとめ

「でも、私は悪くない!」と自分の正当性を主張し続ける人が一人でも組織にいると、経営や現場に大きな影響を及ぼします。責任の所在が曖昧になり、問題解決が遅れ、結果的にチーム全体の生産性やモチベーションが下がってしまうリスクが高いのです。

一方で、中堅中小企業では限られたメンバーが長期にわたって協力していかなければならず、一人の存在が業績にも企業文化にも大きく影響します。したがって、以下のような取り組みを組織全体で検討することをおすすめします。

- 事実やデータに基づく問題提起(事実・影響・根拠のセット)

- 定期的なフィードバックの仕組みづくり(SBI型などの活用)

- 失敗を許容し改善を重視する文化の醸成

- 役割・責任範囲の明確化(RACIチャート等による可視化)

- 協調を促す評価制度の整備

これらの取り組みを地道に続けることで、「自分を正当化する人」を生み出す温床そのものを改善できます。あるいは、すでに自己正当化が強い人材に対しても、徐々に建設的な態度を引き出すことができるでしょう。

私が多くの企業を見てきた実感として言えるのは、最終的には「組織が一枚岩になって正しい方向に進むこと」が、どんな企業の存続や成長においても最優先事項だということです。責任転嫁や自己正当化に時間を費やす余裕は、いまの時代、どの企業にもありません。ぜひ今回のコラムを参考に、現場での課題解決に取り組んでみてください。

あなたの企業経営がより良い方向へ進むことを心から願っています。今後も経営の視点から有益な情報をお届けしてまいります。気づきや行動変革のきっかけとなれば幸いです。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

もし、この記事を読んで「自社の組織にも当てはまるかもしれない」「具体的な対処法について専門家の意見を聞きたい」と感じた方は、下記フォームよりお気軽にご相談ください。初回のご相談(1時間)は無料となっています。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)