唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「あの人がこの会社を辞めることはないだろう…」

そう感じていた社員が、ある日突然退職を申し出る――。中堅中小企業の経営者や管理職の方々であれば、一度はこのような経験をされたことがあるのではないでしょうか?日頃から大きな不満も口にせず、リーダーシップを取って会社に貢献してくれていた頼りになる存在が、ある日あっさりと退職を決意してしまう。そのようなケースは珍しくありません。

私は中堅中小企業を中心に、様々な組織・人事の課題に取り組んできました。その中で痛感しているのは「“辞めないと思っていた人”ほど、実は決意が固まると辞めるのは早い」という現実です。こうした想定外の退職は、企業にとって大きな痛手となります。特に人材の流動性が高まっている今の時代、中堅中小企業にとって優秀な人材はまさに「宝」であり、失えば業績や事業展開に深刻な影響を及ぼします。

本コラムでは「まさかあの人が…辞めないと思ってた人が辞める理由」と、それを通じて経営者が学ぶべき教訓について、私の経験に基づく実践的な視点からお伝えします。なぜ優秀な人ほど突然辞めるのか。退職の背景にはどんな要因が潜んでいるのか。経営者として、どんな組織づくり・マネジメントをすればそのリスクを減らせるのか。これらをわかりやすく解説しながら、具体的な対策とヒントを示唆していきたいと思います。

辞めないと思っていた人が辞める背景

統計が示す中堅中小企業の離職率

中小企業庁が発表した「2015年版 中小企業白書」によると、従業員規模が小さい企業ほど離職率が高い傾向があると報告されています。さらに、中小企業庁がまとめた「2024年版 中小企業白書」においても、人材の定着率向上は中堅中小企業にとって重要な経営課題の一つとして挙げられています。

もちろんすべての中堅中小企業が高い離職率に苦しんでいるわけではありません。しかし、「この人はきっと大丈夫」と思っていた社員が急に辞めてしまう例は、決して珍しいことではないのです。特に規模が小さい会社ほど、ひとり一人の社員が担う業務範囲が広くなるため、その社員が辞めることで会社全体に与えるダメージは計り知れません。

実際に起こった「想定外」の退職事例

私が実際に支援したある製造業の中小企業では、長年取引先との折衝を担当し、多くの顧客と信頼関係を築いてきた「キーマン」が突然退職を申し出たことが過去にあったそうです。社長は「彼はずっと会社を支えてくれていたし、元々は地元出身で、家族も近くに住んでいるので、辞めることはないだろう」と考えていたため、あまりの想定外の事態に非常に驚いたとのことです。結果として、そのキーマンの業務を引き継げる社員がおらず、取引先への説明や受注フォローが滞り、一時的に売上が減少したとのことでした。

このようなケースは「うちは離職率が低い方だし、彼・彼女は優秀だから辞めないはず」という根拠のない思い込みをしていたり、コミュニケーション不足で社員の本音に気づいていなかったりすることにも起因します。

退職理由の深層心理への理解

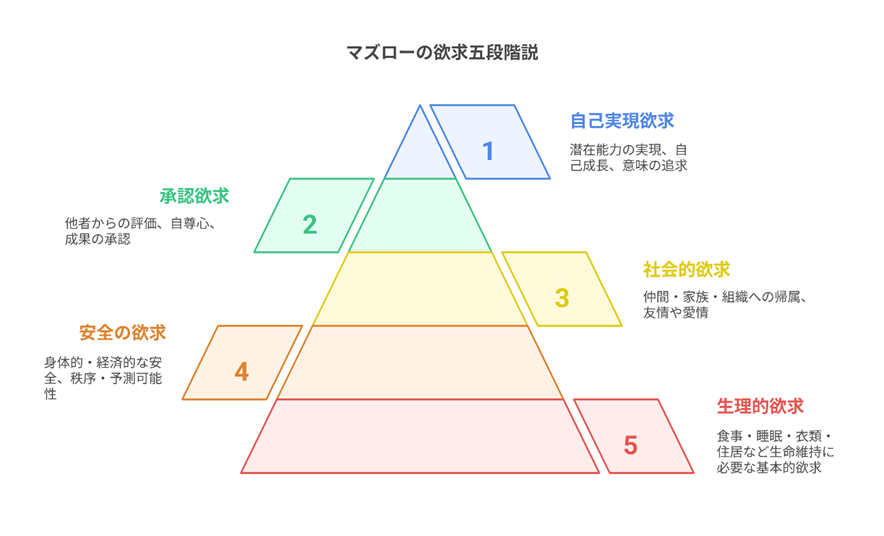

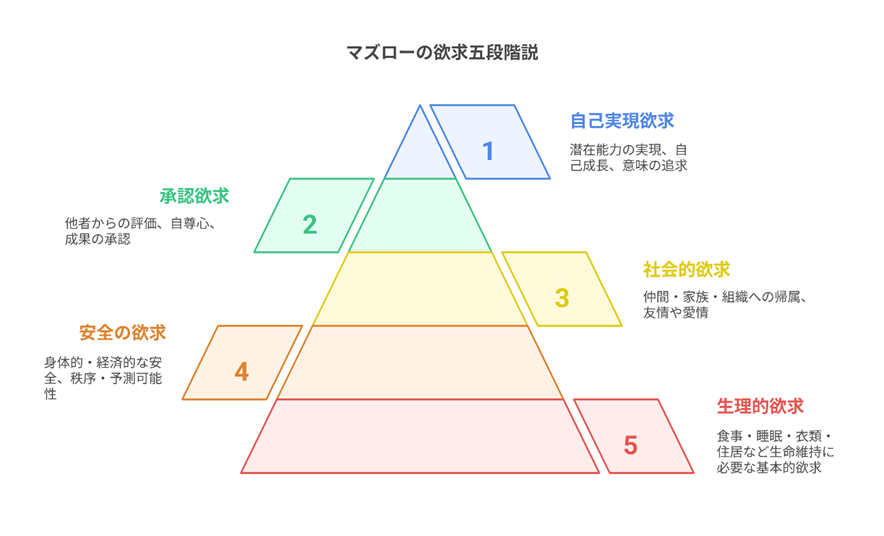

マズローの欲求五段階説から見る「満たされていない欲求」

心理学者のマズローが提唱した「欲求五段階説」によれば、人は生理的欲求・安全の欲求・社会的欲求・承認の欲求・自己実現の欲求といった段階的な欲求をもっています。優秀な社員であればあるほど、上位の欲求――例えば「会社に必要とされている実感」や「自分のスキルが活かせる仕事で自己実現できている実感」――を求める傾向が高いのです。

「どうせ辞めない」と思われがちな社員は、外から見ると不平不満をあまり口にしないため、「会社に必要とされていない」という不満や「今の職場では成長できない」という焦燥感など、上位欲求の不満を抱えていても周囲が気づけないことがあります。そのフラストレーションが高まり限界に達したとき、一気に退職の意思を固めてしまうのです。

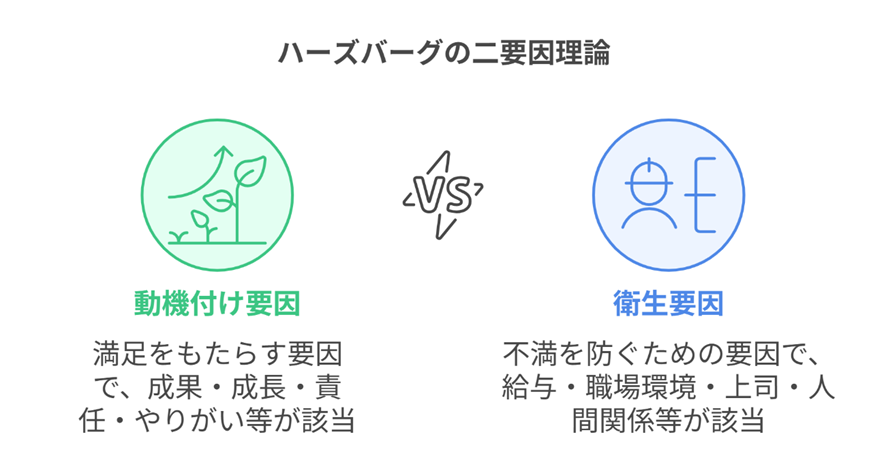

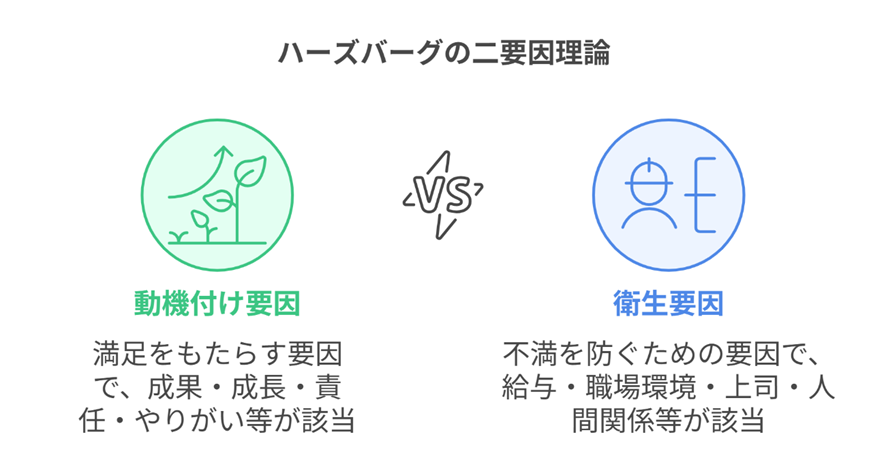

ハーズバーグの二要因理論に見る「見えにくい不満」

モチベーションに関する研究で有名なハーズバーグの二要因理論によると、人が仕事に満足する要因(動機づけ要因)と、不満を感じる要因(衛生要因)は異なるとされています。

給与や労働条件が整備されていないと、不満が溜まり離職を招きやすい一方、「給料はそこそこ良いし、会社にも慣れた。それでも何か物足りない…」といった、仕事のやりがいや成長機会の不足などに関わる「動機づけ要因」が満たされない状態は、想像以上に深刻です。特に、会社からは「期待されている」と言われながらも、実際には新しい仕事を任せてもらえない。あるいは、経営者が社員のキャリアや将来を具体的に考えず、忙しさにかまけてコミュニケーションを疎かにしている。こうした状況が続くと、一見不満がないように見えても、本人の心には「自分の存在意義が見えない」という強い不満が蓄積されます。そしてある時ふと「これ以上、ここにいてもしょうがない」と決断に至ってしまうのです。

経営者が注意すべき組織課題

課題①:成長機会の欠如

優秀な社員や中核人材は、会社でスキルや知識を高め、キャリアを築きたいと強く望んでいます。しかし、その機会が与えられず、いつまでも同じ業務の繰り返しだったり、新しいチャレンジをさせてもらえなかったりすると、次第にモチベーションが下がり、まさかの退職につながります。特に中堅中小企業は大企業に比べて昇進のポストが限られる場合が多く、キャリアの見通しを示しにくい傾向があります。そこをあいまいにしてしまうと、社員の不安感は一気に高まってしまうのです。

課題②:経営者と社員との認知ギャップ

「こんなに大事にしているのに、なぜ辞めるのかわからない…」という経営者の言葉をしばしば耳にします。一方で社員は「会社から何も言われないし、特に期待もされていないと感じる」と考えていたりします。これはお互いが「言葉にしていない」ことによるすれ違い――いわゆる認知ギャップから生まれる問題です。例えば経営者は、給与アップやボーナスで本人への感謝と期待を示しているつもりでも、社員自身は「お金はありがたいが、それだけで評価されている実感が得られるわけではない」と思っているかもしれません。経営者が思っている以上に、実は社員は「経営者との直接対話」や「仕事を通じた成長の方向性の共有」を望んでいる場合が多いのです。

課題③:コミュニケーション不足

中堅中小企業の場合、「家族的な雰囲気」や「風通しの良さ」は大きな強みです。しかし、日々の業務に追われるあまり、個別面談や定期的な面接などが形式化し、本音のやり取りができていないケースも多く見受けられます。忙しさを理由にコミュニケーションを後回しにすると、社員の気持ちの変化を見逃しがちになります。とりわけ「辞めないと思っていた人」は、周囲に気遣って不満をあまり言わないことが多いものです。そのような社員ほど、実は内面に大きなストレスを溜めこんでいるかもしれないのです。

具体的な対策

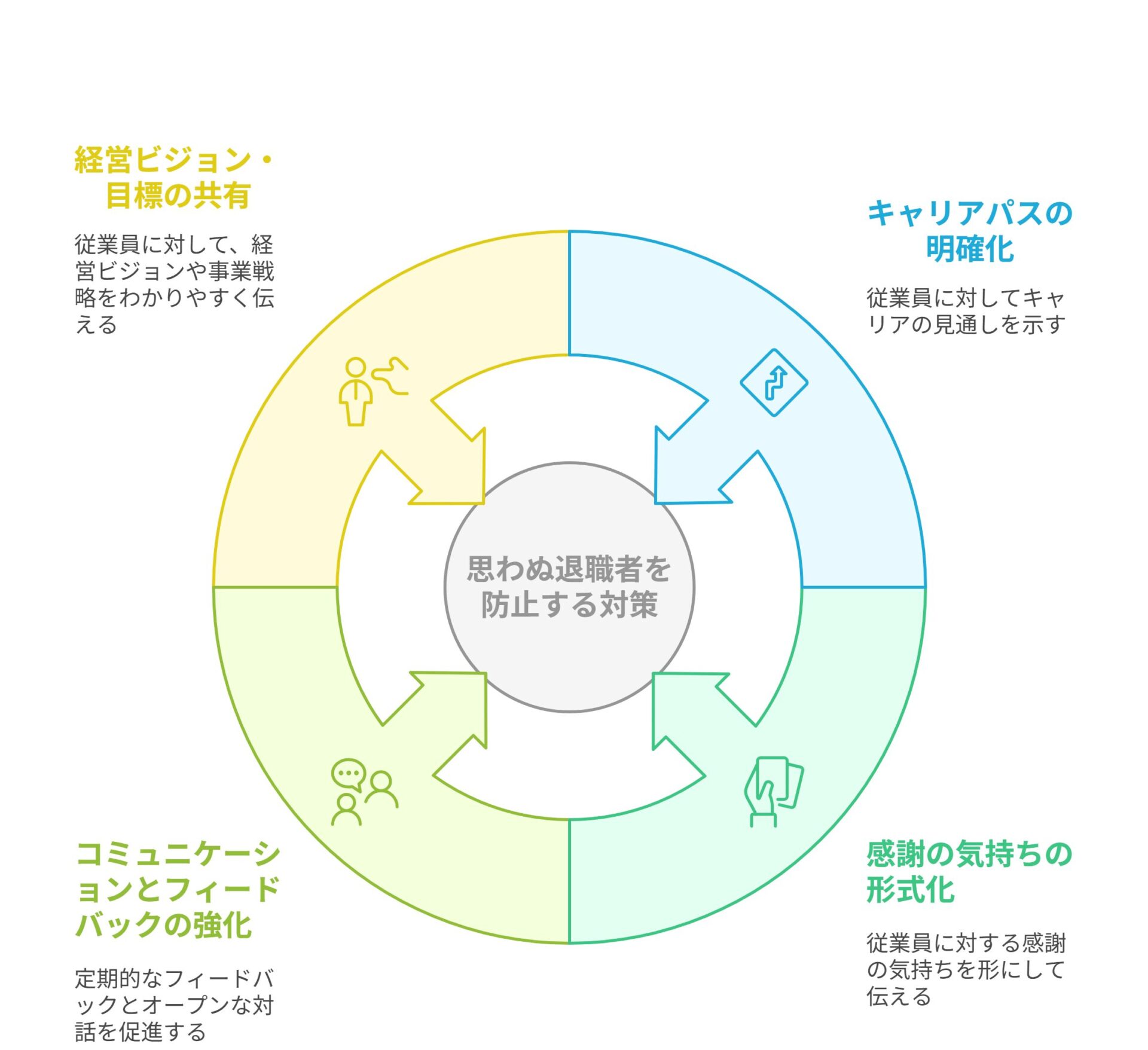

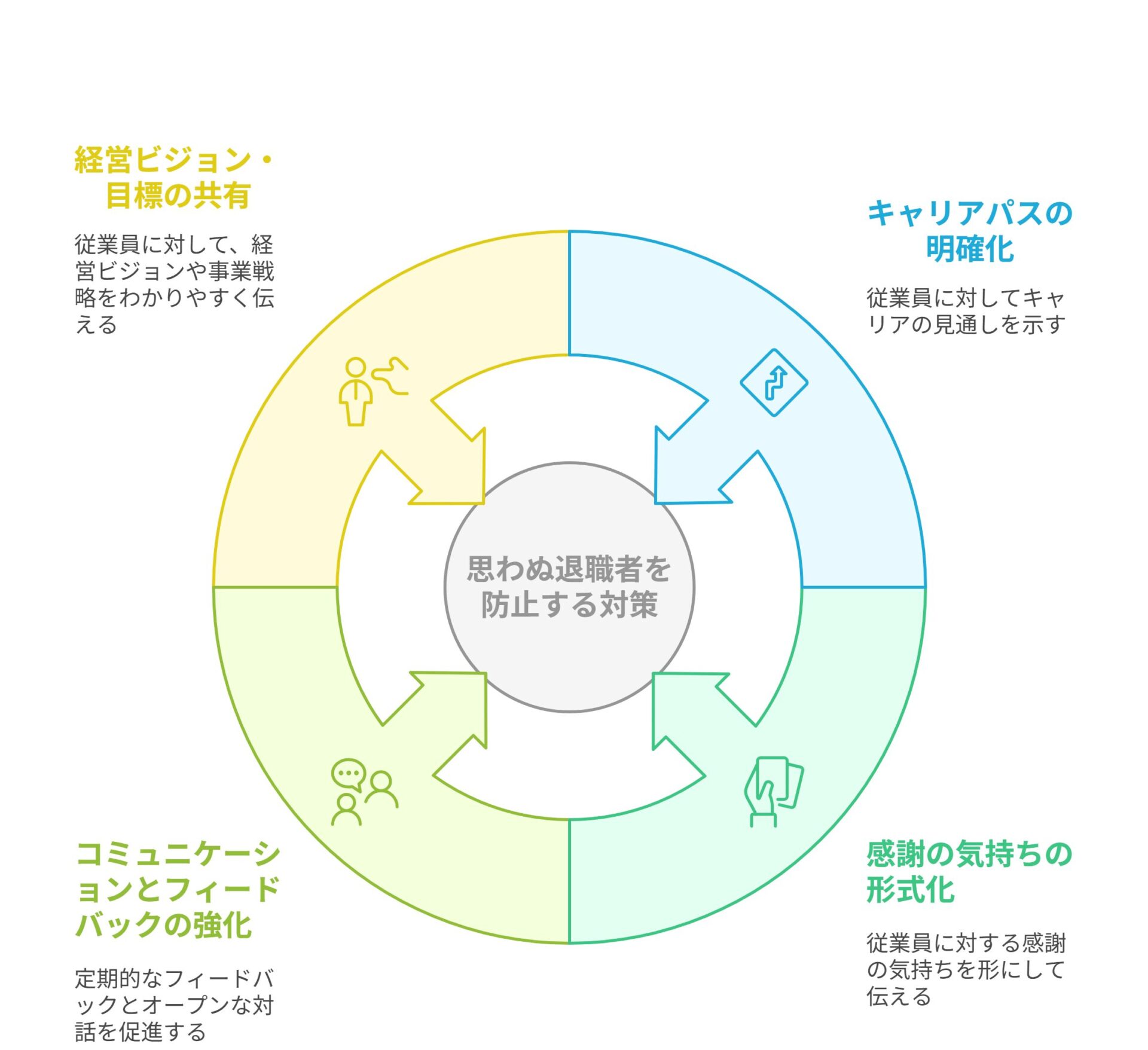

ここからは、具体的な対策を4点ご紹介します。まずはあなたの会社で取り組めそうなものから手をつけてみてください。

対策①:経営ビジョン・目標の共有

「自分の仕事は、会社全体の目標やビジョンとどのようにつながっているのか」について社員が理解できていないと、「私は何のために働いているのか?」という疑問を抱きやすくなります。定期的な全体会議や朝礼などで、経営ビジョンや事業戦略をわかりやすく伝え、「あなたの仕事がこのビジョンを実現するために欠かせないのだ」というメッセージを繰り返し示すことが大切です。

対策②:キャリアパスの明確化

中堅中小企業では、社員が将来どのように成長できるかが曖昧になりがちです。そこで、「将来的には○○のポジションを目指せる」「専門スキルを高めればこういう仕事の幅が広がる」など、キャリアの見通しをわかりやすく示すことが重要です。現実的には、大企業ほど多彩なキャリアステージを用意できるわけではないかもしれません。しかし、「学びやすい環境」や「新しい業務へのチャレンジ機会」を少しずつ提供するだけでも、社員のモチベーション向上につながります。

対策③:コミュニケーションとフィードバックの強化

1対1のミーティングや面談など、直接コミュニケーションをとる時間を定期的に設けることが非常に有効です。ここで重要なのは、経営者や管理職の方が「耳の痛い話も率直に聞く姿勢」を示すこと。たとえその場で解決できない要望や不満であったとしても、誠実に耳を傾け、可能な範囲で改善を試みる――こうした姿勢が社員との信頼関係を強化します。また、社員が良い成果を出した時には、具体的にどのような点を評価しているかをきちんと伝え、称賛することも欠かせません。

対策④:感謝の気持ちを形式化する

小さな会社ほど、口頭やふだんの雑談の中で「ありがとう」「助かったよ」という言葉が交わされるものの、どうしても曖昧になりがちです。そこで、定期的に「ありがとうカード」や「サンクスメール」を送り合う制度を作ったり、四半期や半年に一度の会議で「最も会社を支えてくれた社員」などを表彰したりする仕組みを導入してみると良いでしょう。「いままでも口頭では伝えていたよ」という経営者の方も多いかもしれません。しかし、あえて「形」に残して伝えるようにするだけでも、社員のモチベーションは大きく向上するものなのです。

Q&A

Q1. 小規模の会社なので、社員にチャレンジの機会を与えるのが難しいです。何か良い方法はありませんか?

A. たしかに規模が大きくない会社では、部署異動や大きな役職を用意することが難しい場合があります。しかし、たとえば新規顧客の開拓プロジェクトを任せてみる、業務の一部をシステム化する企画を立ち上げてリーダーにする、社外研修の企画を担当させるなど、「チャレンジの種」は意外に身近なところに存在します。大きな制度を整えるよりも、まずは小さなテーマから少しずつ権限移譲をしてみてはいかがでしょうか。

Q2. 辞めないと思っていた社員が最近、様子がおかしい気がします。どのように声をかければ良いですか?

A. 「最近元気がないけれど、何か悩みがあるの?」と直接ストレートに聞くのも一案です。大事なのは「心配している」「あなたに期待している」というメッセージを伝えること。ただし、いきなり踏み込みすぎると相手が警戒して本音を言いづらくなる場合もあります。定期面談やランチミーティングなど、ゆっくり話せる場をつくり、まずは傾聴に徹すると良いでしょう。

Q3. 経営者として社員にどの程度踏み込んでいいのか、いつも迷ってしまいます。

A. ビジネスとプライベートの線引きは会社や社員ごとに異なります。ただ、社員が家庭や健康上の不安を抱えている場合、そこに一切触れないままでいると、「会社は自分の事情なんて全然考慮してくれない」と捉えられる可能性もあります。相手の様子や性格を見ながら、「何かあったら遠慮なく相談してほしい」と、会社としてサポートを惜しまない姿勢を示すことが望ましいといえます。

Q4. 給与や賞与の改善は難しい状況ですが、他にやれることはあるでしょうか?

A. 給与は社員の生活に直結するため非常に重要ですが、それだけでは従業員満足が高まらない場合も多いです。先述のハーズバーグの二要因理論が示すように、「給料を上げれば社員が辞めない」というわけではなく、「やりがい」や「成長実感」などの動機づけ要因を満たすことが不可欠です。具体的には、感謝や称賛を言葉と形で示す、定期的に新しい仕事を任せる、学習や研修の機会を設けるなど、費用が大きくかからない施策も数多く存在します。

まとめ

「まさかこの人が辞めるとは思わなかった…」という事態が起こる背景には、社員の心情や成長欲求を見過ごしてしまう経営者側の認知ギャップ、コミュニケーション不足、あるいは成長機会の欠如など、複数の要因が絡み合っていることが多いです。優秀な人ほど口には出さないまま不満や不安を募らせ、ある時点で退職を決意すると、その決断を翻すことは難しくなります。

しかし、あらかじめ組織としての「土台」を整え、社員の不満や悩みを早期にキャッチする仕組みを作っておけば、こうした事態を未然に防げる可能性は高まります。具体的には、以下のようなポイントを押さえることが重要です。

- 経営ビジョンや目標を丁寧に共有し、社員が自分の仕事の意義を理解できるようにする

- キャリアパスや成長機会を明確に示し、社員の自己実現意欲を後押しする

- 1対1のコミュニケーション機会を増やし、本音や悩みに耳を傾ける

- 日頃から「ありがとう」「助かった」といった感謝を形にして伝える

特に中堅中小企業は、人材一人ひとりの重みが非常に大きいものです。優秀な人材が継続的に活躍し、さらに「この会社で働くことに誇りを持っている」と感じてもらえるような職場づくりができれば、企業の成長はより確かなものになるでしょう。私も経営コンサルタントとして20年にわたって数多くの中堅中小企業を支援してきましたが、やはり最後は「経営者自身の熱意」と「社員に対する細やかな気配り」が大きな成果を生み出す鍵だと強く実感しています。 このコラムが、みなさまの組織マネジメントや人材活用のヒントになれば幸いです。一歩ずつ着実に取り組みを進めることで、「まさか辞めるなんて」と後悔する前に、社員の定着と成長を支援する土台を築いていただければと思います。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。 もし、この記事を読んで「自社の組織にも当てはまるかもしれない」「具体的な対処法について専門家の意見を聞きたい」と感じた方は、下記フォームよりお気軽にご相談ください。初回のご相談(1時間)は無料となっています。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)