唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

近年、「デジタル化」や「DX(デジタルトランスフォーメーション)」といった言葉を耳にする機会が非常に増えています。しかし、中堅中小企業の経営者のみなさまの中には、「デジタル化とは何を指しているのか?」「実際にどのような取り組みが必要なのか?」「うちの会社でも本当に成果が出るのか?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

そこで、本コラムでは「アナログ社長でもわかる!」をテーマに、デジタル化の意味と中堅中小企業にもたらす影響を、わかりやすく解説いたします。筆者は経営コンサルタント歴20年の経験の中で、数多くの企業のデジタル化・業務効率化に関わってまいりました。その知見を存分に活かし、経営者であるあなたがすぐに役立てられるような具体的アドバイスを盛り込みました。ぜひ最後までお読みいただき、自社の成長戦略に役立ててください。

デジタル化とは何か?

まず、デジタル化とは端的に言えば、「業務上の情報や手続き、コミュニケーションなどを、ITツールやシステムを使って効率的かつ一元的に管理すること」です。かつては紙書類で行っていたやり取りや管理を、パソコンやクラウドサービス、スマートフォンなどのデジタル機器・システムに置き換えることを指します。これにより、従来の「紙とハンコ」によるやりとりの煩雑さや、担当者だけが持つ属人的なノウハウに頼った業務からの脱却が期待できます。

もちろん、デジタル化には投資やノウハウが必要ですが、以下のような大きなメリットを得られます。

- 情報共有のスピードアップ

- 業務の効率化によるコスト削減

- 新たなビジネスモデルの創出や付加価値向上

これらのメリットの中で、非常に重要なのは「新たなビジネスモデルの創出」です。単に業務効率化を目指すだけでなく、デジタル技術を活用してこれまでにない新しいビジネスモデルを生み出すことこそが、企業の更なる成長の原動力となるのです。

なぜデジタル化が中堅中小企業にとって重要なのか?

デジタル化は大企業だけの取り組みと思われがちなのですが、むしろ中堅中小企業だからこそ、スピード感をもって実行に移しやすいという利点があります。大企業は組織が大きく、意思決定に時間がかかるケースが多々あります。一方、中堅中小企業では経営者の意志決定が比較的迅速に反映でき、部門間の調整コストも大企業と比較して少なく済みます。

中堅中小企業がデジタル化に取り組むべき理由を、いくつか挙げてみましょう。

理由①:人材不足・働き方改革の要請

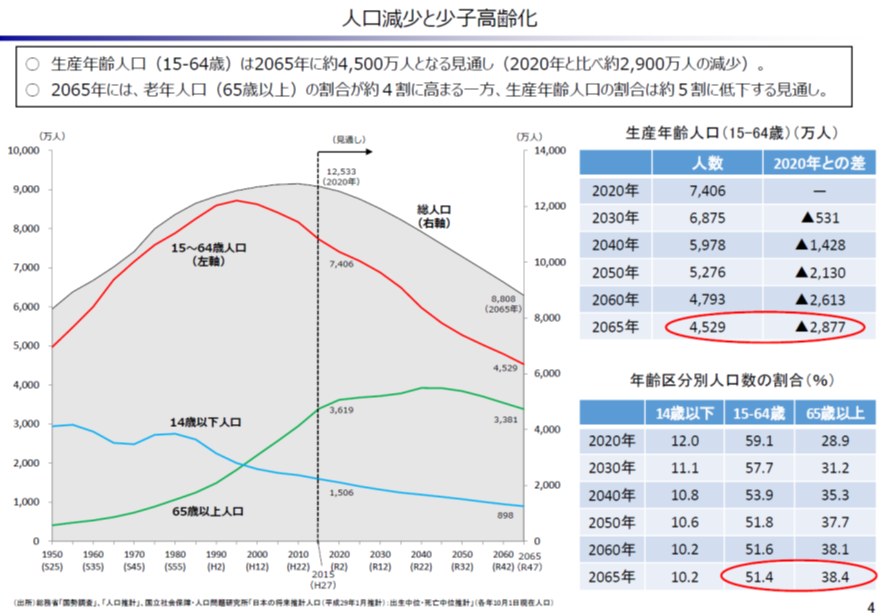

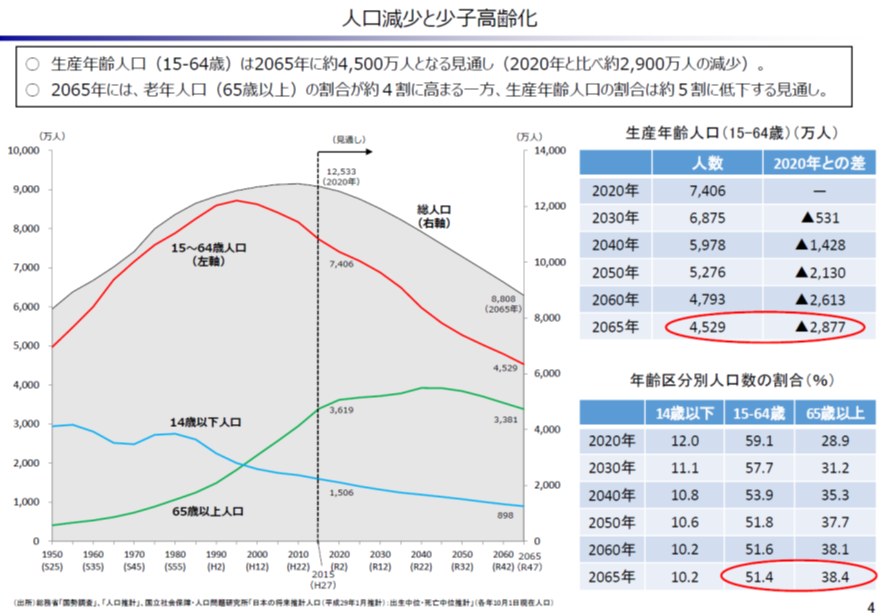

日本は少子高齢化が進み、労働人口が減少傾向にあります。内閣府「人口減少と少子高齢化」報告書によると、生産年齢人口(15~64歳)の減少傾向は今後も続く見通しです。

人材が不足する中で企業が生き残るためには、従業員一人ひとりの生産性をいかに高めるかが大切になります。デジタル化によって、書類処理やデータ集計などの時間を大幅に削減し、限られた人材をコア業務に集中させることが可能になるのです。

理由②:競合他社との戦い方が変わる

インターネットの普及に伴い、現代は地域だけでなく全国や海外の企業とも容易に競合する時代になりました。商品やサービスの品質がほぼ同じであれば、次に大きな差別化要因となるのは「提供速度」「顧客サポートの質」「価格の競争力」などです。デジタル化を進めることで、在庫管理や注文処理、顧客サポートなどの業務処理のスピードを上げられれば、たとえ地方の中堅中小企業であっても、大企業に勝つチャンスを手にできます。

理由③:新規顧客層へのアプローチ

スマートフォンの普及により、消費者や取引先もインターネットやSNSを通じて商品・サービスを探し、注文を行うのが当たり前の時代です。デジタル化が進んでいない企業は、そもそも顧客の検索範囲にすら入らない可能性があります。反対に、中堅中小企業であっても、ウェブサイトやECサイト、SNSを活用することで、これまでリーチできなかった遠方の顧客層にまでアプローチすることができます。

デジタル化が会社にもたらす具体的なインパクト

では、実際にデジタル化がどのようなインパクトを会社にもたらすのでしょうか?代表的な事例を挙げながら紹介します。

営業活動の効率化と収益アップ

顧客管理システムや営業支援システムを導入することで、担当者ごとにバラバラだった顧客情報を一元化でき、見込み客との商談履歴や問い合わせ対応状況をすぐに確認できます。例えば、適切なタイミングでフォローを行うことで制約率(契約率)が上がったり、既存顧客への追加提案機会を逃さずに捉えられるようになります。

- 事例: 営業担当が個々にエクセルで管理していた顧客情報を、クラウド型の顧客管理システムに統合。名刺や商談記録を一元的に管理することで、担当者が不在でも他のメンバーがスムーズにフォロー対応でき、機会損失を大幅に減らした。

コミュニケーションの活性化

デジタル化の一つに、社内でのコミュニケーションを円滑にするツールの活用があります。グループチャットやオンライン会議システムの導入により、テレワークや外出先からでも瞬時に情報共有が可能になります。これにより、意思決定のスピードも上がり、組織全体の動きが早くなります。

- 事例: 全国に支店がある企業がオンライン会議システムを導入。出張を減らすことで交通費や宿泊費を削減し、支店間の情報共有スピードが大幅に向上。意思決定までのリードタイムが短縮し、トラブル対応にも迅速に対処できるようになった。

人的ミスの削減と属人化リスクの低減

紙の書類を扱っていると、どれだけ気を付けていても記入ミス・転記ミスなどのヒューマンエラーが発生しがちです。しかし、システムを導入し、入力項目や計算式を予め設定しておけば、ヒューマンエラーを大幅に減らすことができます。

- 事例: 手作業で行っていた在庫管理や受発注管理をデジタル化することで、商品の二重発注や在庫数の食い違いを大幅に減らした。棚卸し作業もシステム上で把握できるため、棚卸しの時間やコストが削減され、さらに正確性も向上した。

新たなビジネスモデル・サービスの創出

デジタル化は単なる業務効率化だけでなく、企業が新規事業や新サービスを開発する土台にもなります。例えば、顧客データを分析してニーズに合わせたサービスをオンラインで提供したり、既存の製品にIoT(モノのインターネット)機能を組み込み、付加価値を高めるといった展開です。事例: 製造業で従来は機械部品を作って納品していた企業が、顧客の使用状況をセンサーで収集・分析するシステムを導入。メンテナンス時期を予測し、部品交換や改善提案をタイムリーに行うことで、継続的なサービス収入を得られるようになった。

デジタル化推進のためのステップ

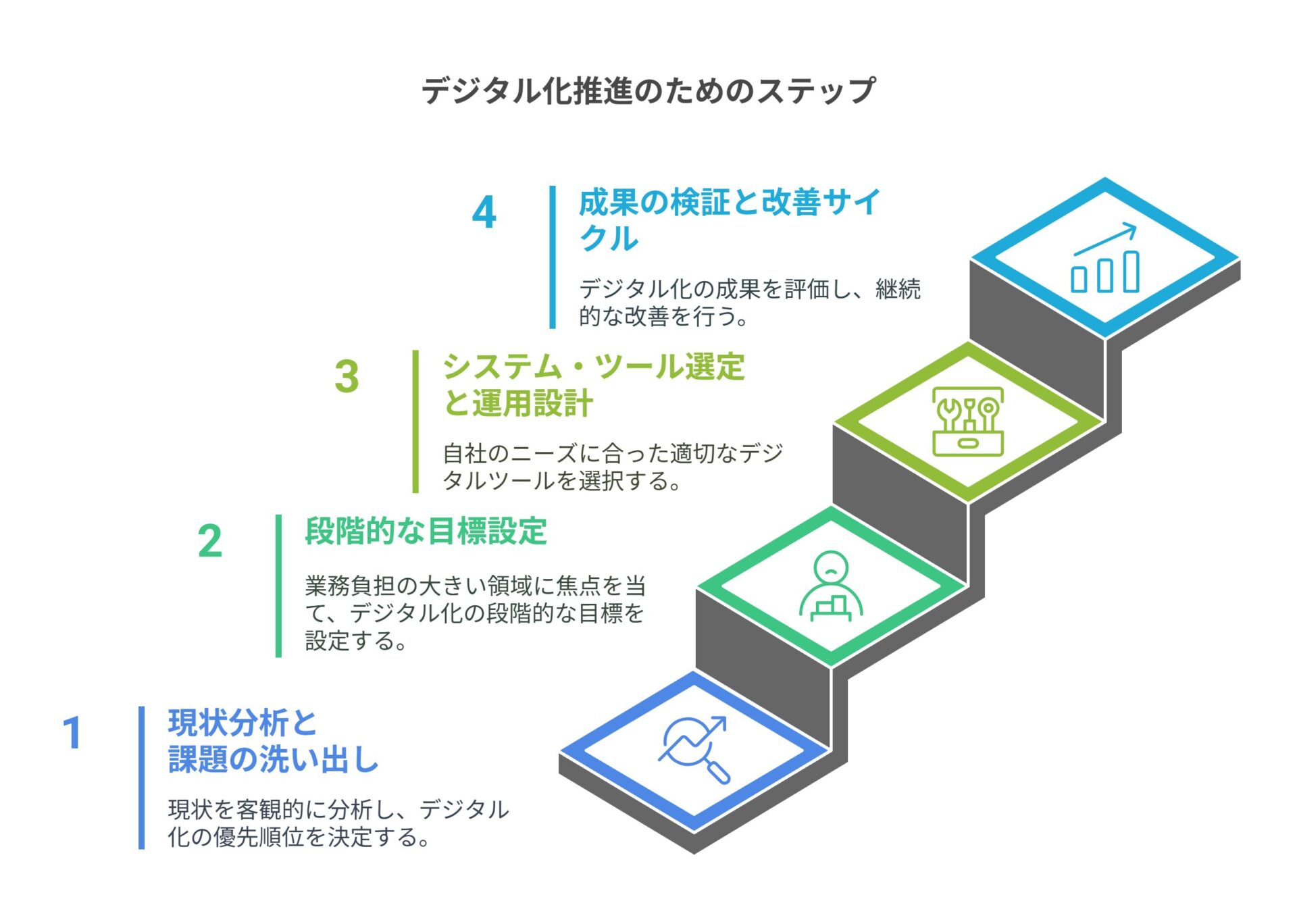

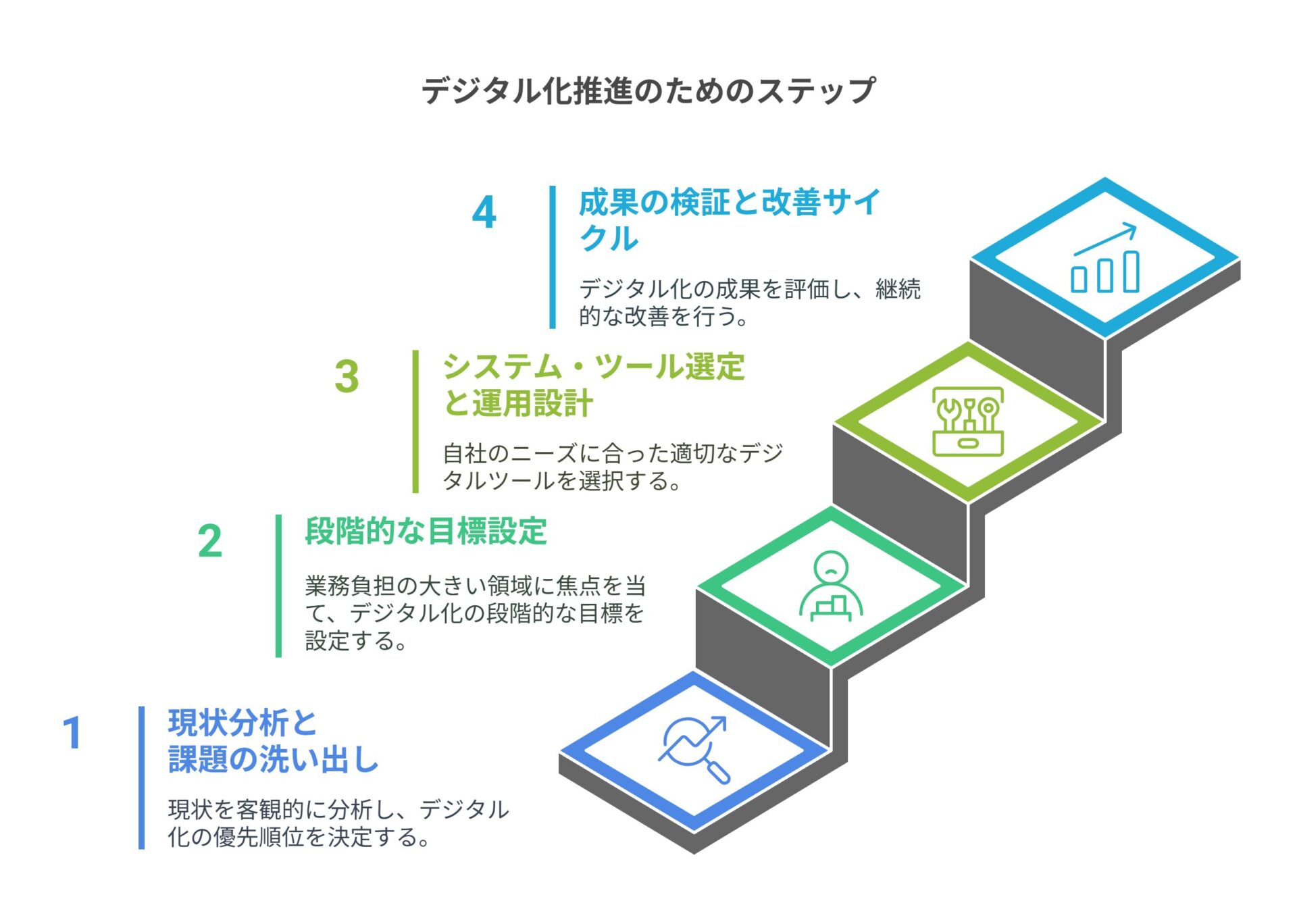

ここからは、実際に中堅中小企業がデジタル化を推進するために踏むべきステップを、簡単にまとめます。闇雲にシステム導入するのではなく、目的やゴール設定をしっかり行うことが、デジタル化成功のカギです。

ステップ①:現状分析と課題の洗い出し

デジタル化に取り組む際は、まず自社の現状を客観的に分析することから始めます。例えば、「受注から出荷までにどのくらい時間がかかっているのか」「どの業務に最も人件費や時間を取られているのか」などを、数値化して把握しましょう。ここで大切なのは、経営目標や課題を明確にし、それを解決・達成するためにどこを優先的にデジタル化すべきかを決めることです。

ステップ②: 段階的な目標設定

すべての業務を一度にデジタル化するのは、膨大な時間とコストを要し、かえって混乱を招く可能性があります。そこで重要なのが、段階的な目標設定です。

- まずは在庫管理や顧客管理、経理など、特に負担の大きい部分だけでもデジタル化を優先する。

- 小さな成功体験を積み重ね、社内にデジタル化のメリットを浸透させる。

- 徐々に他の部門・業務へ広げていく。

ステップ③:システム・ツールの選定と運用設計

目的が明確になったら、次は具体的なシステムやツールを選定します。このとき重要なポイントは、「自社の規模や業種、将来の拡張性に合ったツールを選ぶこと」です。オーバースペックな高額システムを導入すると、費用対効果が低く、社員が使いこなせずに終わってしまうケースが多々あります。

導入後は、運用フローやルールの設計、担当者の教育などにも力を入れましょう。社員全員が使いこなせないと、デジタル化による効果は限られてしまいます。

ステップ④:成果の検証と改善サイクル

デジタル化は導入して終わりではありません。導入後、経営指標としてどのような変化があったか(例:作業時間が何%減少したか、残業時間はどのくらい削減できたか、売上や利益に変化が見られたか)を定期的に検証し、改善サイクルを回すことが大切です。このプロセスを回すことで、継続的に業務の最適化を図りながら、ビジネスモデルの進化も視野に入れた取り組みを実現できます。

成功事例から学ぶポイント

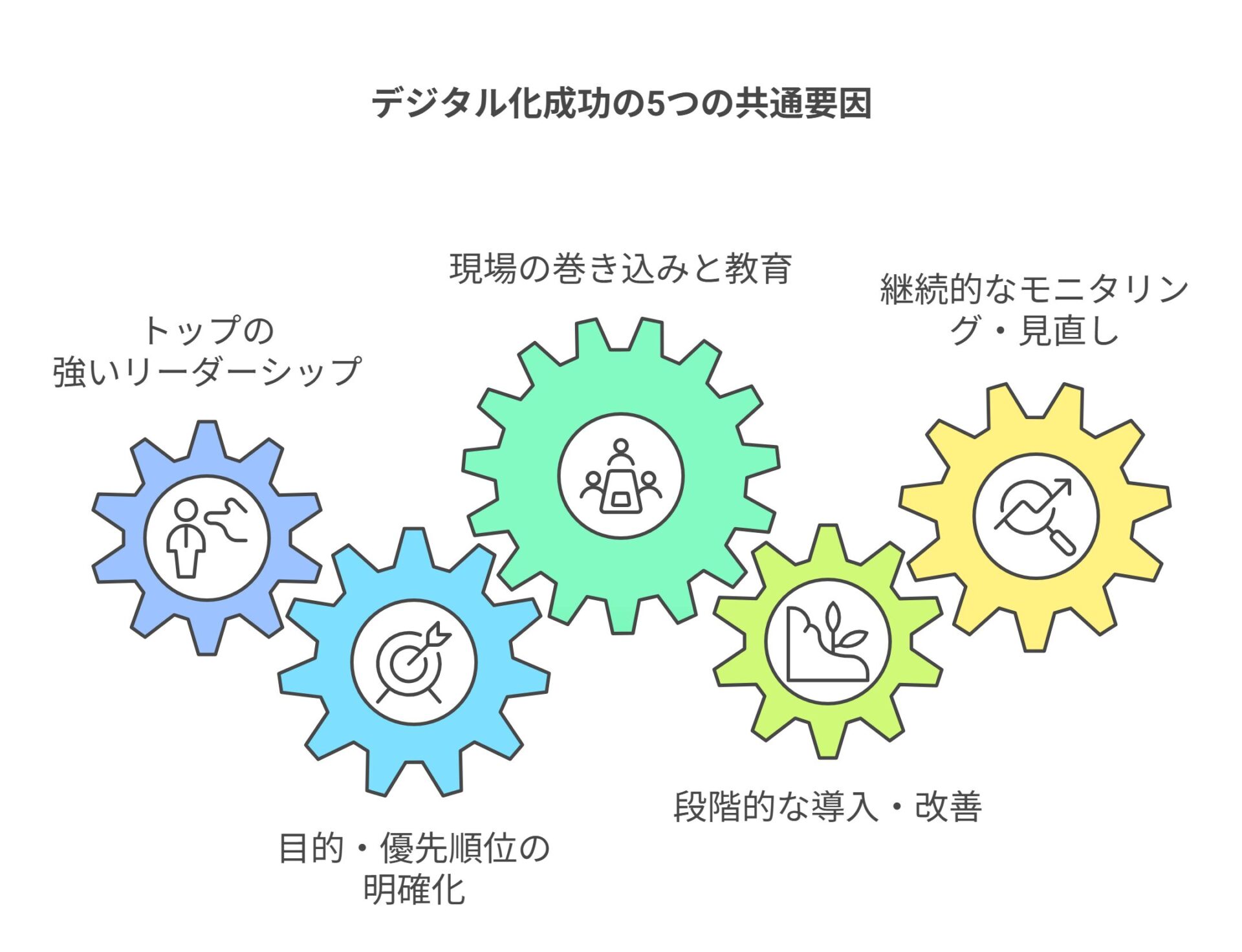

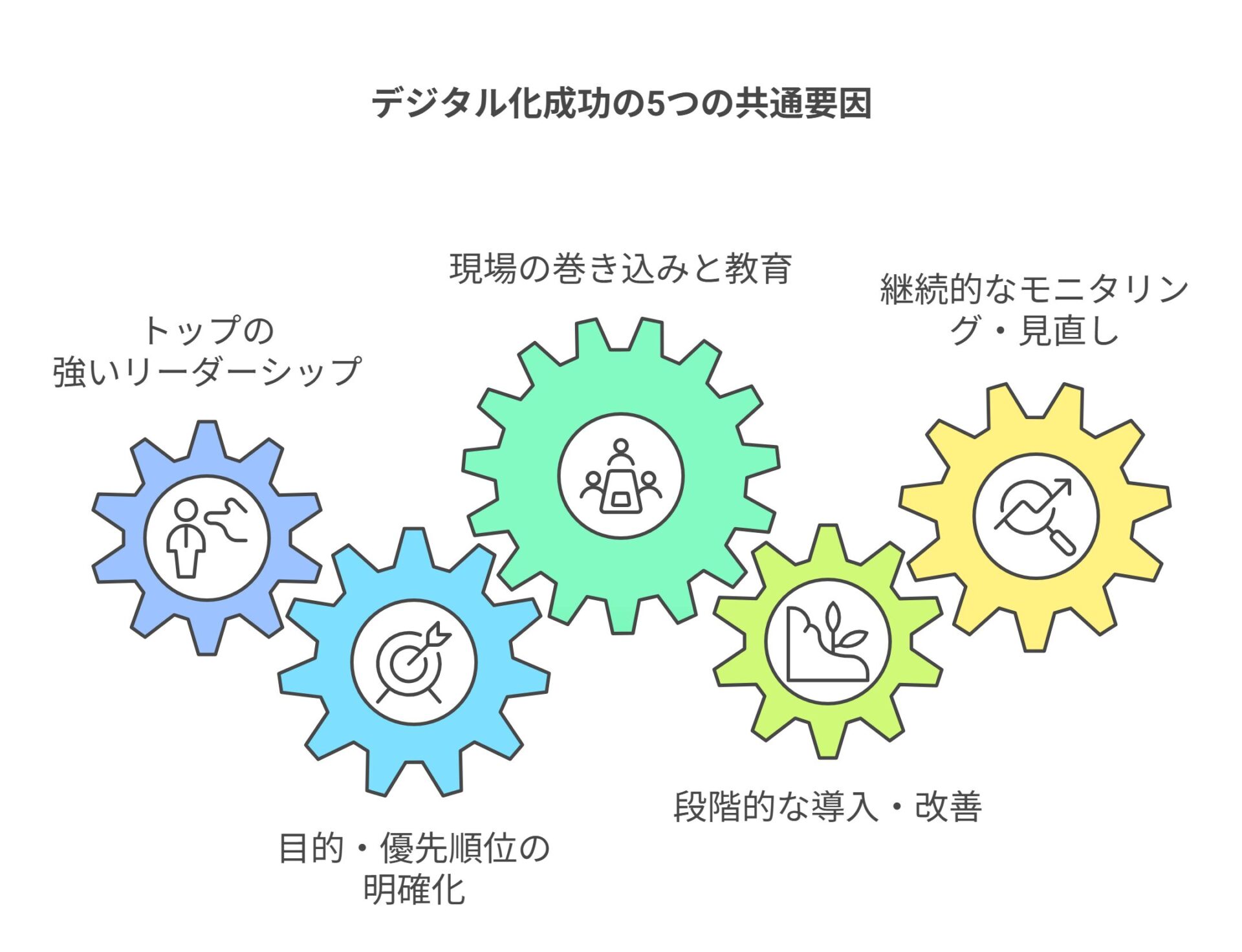

ここでは筆者が関わった企業や公表されている事例をもとに、成功の5つの共通要因をまとめます。

- トップの強いリーダーシップ

- 経営者がデジタル化の必要性を強く感じ、旗振り役をしっかり務めることが重要。

- 目的・優先順位の明確化

- まずは解決すべき経営課題と、その優先順位を明確にする。

- 現場の巻き込みと教育

- システム導入だけでなく、現場の担当者が納得して使いこなせるよう研修やサポート体制を整える。

- 段階的な導入・改善

- いきなり大規模な改革を狙わず、まずは限られた範囲から導入し、成功体験を積んで拡大する。

- 継続的なモニタリング・見直し

- 一度導入したら終わりではなく、定期的に効果測定を行い、機能追加や運用ルールの変更を検討する。

これらのポイントを押さえることで、デジタル化の導入リスクを抑えつつ、着実に成果を上げることができます。

Q&A

Q1. デジタル化とDXはどう違うのですか?

A. 「デジタル化」は紙の情報を電子化したり、業務をシステム化するような取り組みを指すことが多いです。これに対して「DX(デジタルトランスフォーメーション)」は、デジタル技術を使ってビジネスモデルそのものを変革させたり、新たな価値を生み出すことを目指す、より広義な概念です。たとえば工場の稼働状況を可視化するだけでなく、そこから得られたデータを分析して新サービスを生み出す、といったイメージがDXになります。ただし、DXを実現するにも、まずは基礎的なデジタル化が不可欠です。

Q2. 大きな費用をかけなくても、デジタル化は可能ですか?

A. 十分可能です。例えば、月額数千円から使えるクラウド型のツールやサービスが多数登場しています。エクセルを活用したり、無料のオンライン会議システムを導入するなど、小さなところから始めても効果は得られます。最初は試験運用的に導入し、実際に成果が出たら少しずつ範囲や予算を拡大する方法がおすすめです。

Q3. 社員にITスキルがないのですが、どうすればいいですか?

A. シンプルな画面構成で、わかりやすい操作体系になっているツールを選ぶことで、導入ハードルは大きく下がります。また、導入時に外部のコンサルタントやIT企業に研修をお願いし、社員全体のリテラシーを高めることも大切です。さらに、社内に「IT推進チーム」を作ってサポート役を担ってもらうのも有効な手段です。

Q4. デジタル化で業務量が減ると、人員整理が必要になるのではないでしょうか?

A. 必ずしもそうではありません。確かに単純作業は減りますが、その分、人材を新規開拓や顧客サポートなど付加価値の高い業務に振り向けることができます。むしろ、人手不足の企業にとっては業務効率化によって従業員がコア業務に集中できるため、売上拡大や新事業開発の可能性が広がります。

Q5. デジタル化に失敗する企業の特徴はありますか?

A. 多いのは「システム導入すればなんとかなるだろう」という丸投げ発想です。ツールありきで導入すると、現場の納得感を得られず、「誰も使わないシステム」になるリスクが高まります。また、明確な目的や運用体制がないまま大規模プロジェクトを進めると、コストばかりかかって失敗に終わりやすいです。まずは目的と優先順位をしっかり定め、段階的に導入する姿勢が必要です。

まとめ

デジタル化は単に業務効率化やコスト削減だけでなく、新しいビジネスチャンスを生み出す基盤となり得るものです。特に、これから先の時代は労働人口の減少や競合激化など、中堅中小企業を取り巻く環境は決して楽観を許しません。しかし、だからこそ柔軟な組織体制と迅速な意思決定が可能な中堅中小企業は、デジタル化の恩恵を大いに受けるポテンシャルを秘めています。

本コラムで解説したように、デジタル化を成功させるには「トップのリーダーシップ」「段階的な目標設定」「現場の巻き込み」といったポイントを押さえ、「自社の課題や目的に合ったツールを活用」することが欠かせません。さらに導入後は成果を検証し、継続的に見直しを行うことで、より高い付加価値を生み出せるようになります。

「デジタル化なんて自分には難しい…」と感じる経営者の方も、まずは一歩踏み出してみてください。クラウドツールの試験導入や、専門家への相談など、はじめのきっかけはいくらでもあります。紙やハンコを廃止するだけでも業務効率は大きく向上し、その効果を実感すれば「次はここを改善しよう」と、自然とデジタル化への関心も社内に広がります。 このコラムが、皆様の企業にとってデジタル化推進の一助となり、今後の成長と発展につながることを心より願っております。筆者も経営コンサルタントとして20年の経験を活かしながら、これからも皆様の事業成功をサポートしていきます。何かご質問やご相談がございましたら、遠慮なくお声掛けください。

デジタル化の具体的な進め方やツール選定、社内体制づくりなど、お悩みやご不明点がありましたらお気軽にご相談ください。唐澤経営コンサルティング事務所では、中小企業診断士・ITストラテジストとして、中小企業の規模や業種に合わせた最適なアドバイスとサポートを行っています。

お問い合わせや無料相談は、以下のフォームからお願いいたします。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)