唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

企業を率いる経営者のあなたにとって、「企業理念」や「経営理念」は、よく耳にする言葉ではないでしょうか?しかし、両者の違いを明確に理解し、日常の意思決定や従業員へのメッセージにどう活かせばよいのか、明確に把握している方は意外と少ないように感じます。これらの言葉は、企業の方向性や存在意義を示す「設計図」といえる重要なものです。

私は、経営コンサルタントとして、中堅中小企業のみなさまに数多くのご支援を行ってきました。その中で「理念があるのは知っているけれど、作ったまま放置してしまっている」「そもそも“企業理念”と“経営理念”の意味や使い分けがピンとこない」というお悩みをしばしば耳にします。理念とは、企業の「背骨」ともいえる存在であり、これをしっかりと定義・運用できるかどうかで、従業員のモチベーションや企業のブランド価値、経営判断に大きな違いが生まれます。

本コラムでは、企業理念と経営理念の違いを軸に、実際に経営者であるあなたがどのように言葉を設計し、どんな場面で活用していけばよいのか、わかりやすく解説していきます。中堅中小企業の現場ならではのリアルな課題にも触れながら、具体的にお役に立てる内容を目指しました。ぜひ、理念設計と運用に役立てていただき、組織の一体感を高めながら、長期的に成長できる企業を築くきっかけにしてください。

「言葉の設計図」としての理念の重要性

理念が企業活動に与える影響

多くの経営者や管理職のみなさまは、日々の業務を遂行するのと同時に、長期的な視点から企業をどのように導くかという課題を抱えています。売上を上げる、新製品・新サービスを企画する、優秀な人材を確保するなど、様々な経営課題ありますが、そうした取り組みを貫く「価値観」や「存在意義」こそが理念です。理念は、企業の目指すべき方向性と行動原則をあらわす「言葉の設計図」として、組織のあらゆる活動に影響を及ぼします。

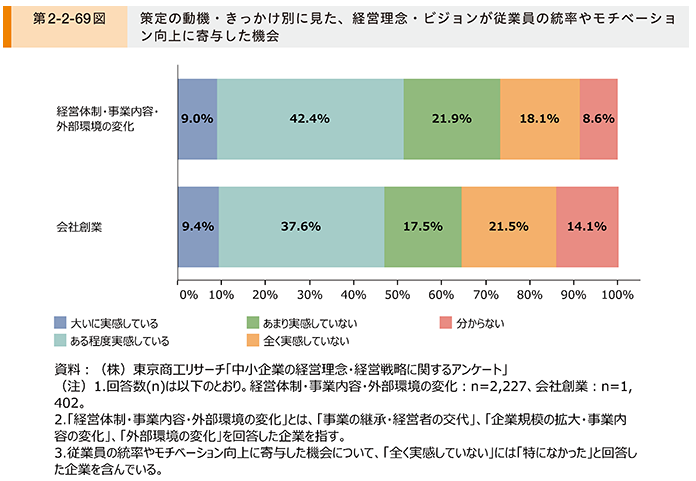

例えば、経営者が新しい事業への投資を決断する際、その事業が「自社の理念に合致しているかどうか」を判断基準に加えるだけで、ブレのない経営の舵取りが可能になります。また、理念を共通理解の軸とすることで、従業員にとっては自分の仕事の意味や目的を明確化でき、モチベーションや責任感が向上しやすくなります。実際、「中小企業白書(2022年版)」によると、社内外の変化を機に経営理念・ビジョンを策定した企業の内、従業員の統率やモチベーション向上に寄与した機会を実感している割合は50%を超えていることが確認できます(下図の上のグラフ)。

経営理念と企業理念はどう違う?

一見すると、経営理念と企業理念は同じように思えますが、厳密には役割が異なる場合があります。

- 企業理念

企業が存在する意義や社会に対して果たすべき責任・役割を明示したものです。例えば、「社会課題の解決を通じて、人々の暮らしをより豊かにする」「地球環境との調和を図る製品づくりで世界に貢献する」といった、少し大きな視点での使命感が表れます。企業理念は外部(顧客・社会・取引先など)に向けて、その企業が「世の中にどう貢献し、なぜ存在するのか」を示すものだと考えるとわかりやすいでしょう。 - 経営理念

経営者がどのようなスタンスで企業を動かしていくか、どのような価値観をもって事業を進めていくか、という「経営の中心軸」を定義するものです。企業理念を受けて、より具体的な経営方針や行動指針に近い意味を持ちます。内部(社員・従業員)に向けて発信されるケースも多く、経営トップの姿勢・信条が色濃く反映されます。

ただし、多くの企業では「企業理念=経営理念」として一括で用いられたり、「企業理念」「経営理念」「行動指針」と複数段階で表現されていたり、さまざまな運用方法があります。ここで大切なのは、どんな形であれ、最終的に関わる全員が「自社の存在意義」と「経営の軸」を共有できているかどうかです。細かい名称や定義の違いにあまり意味はありません。ですので、そのような細かい違いにはこだわりすぎず、「会社として何を目指すのか?」「そのために具体的にどのような意思決定をしていくのか?」を整理し、きちんと社内外に伝わる設計をしていくようにしましょう。

経営理念と企業理念は厳密には異なるが、そのような細かい違い以上に大切なのは、「最終的に関わる全員が「自社の存在意義」と「経営の軸」を共有できているかどうか」にある。

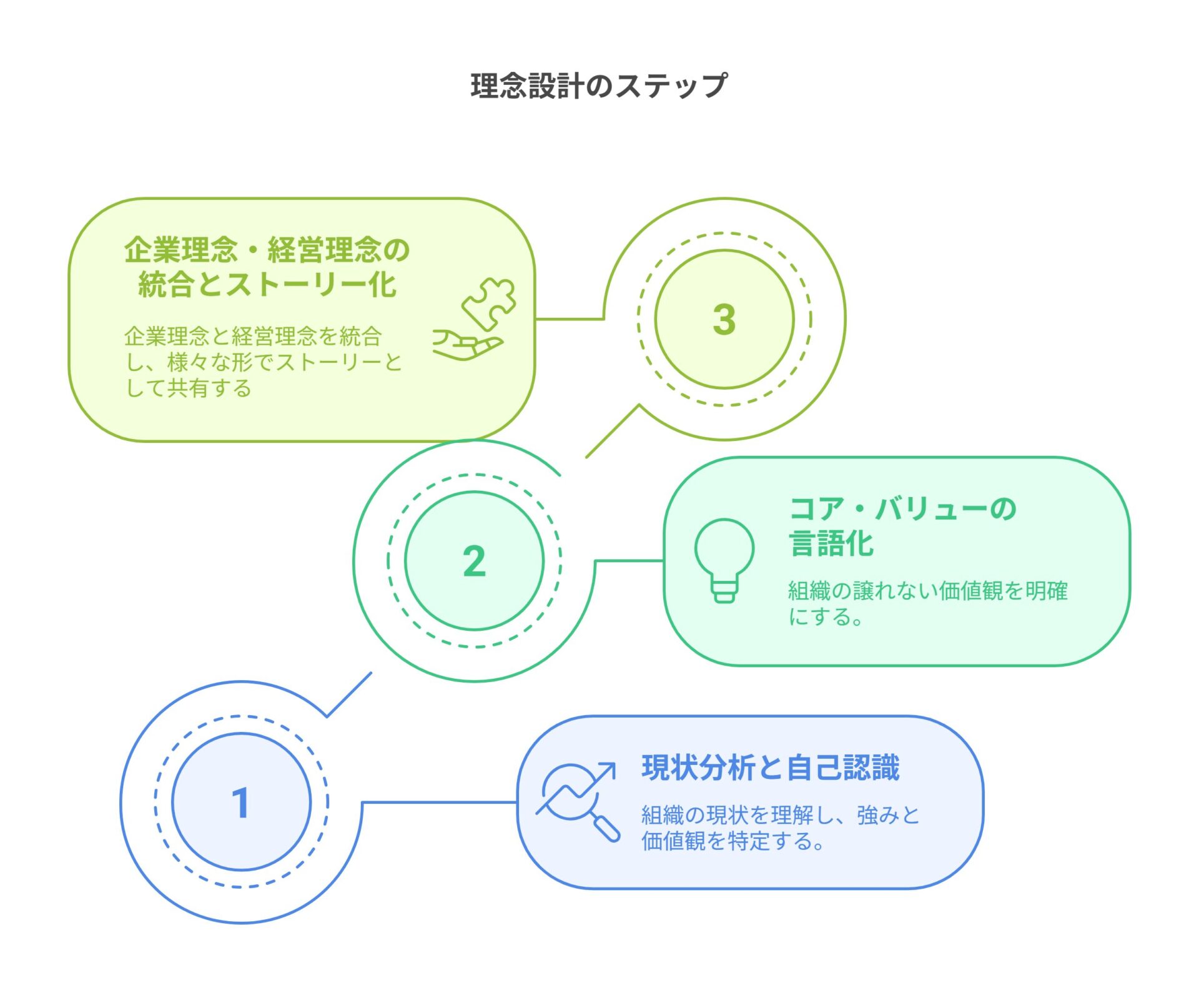

理念設計のステップ

ステップ①:現状分析と自己認識

理念を設計する上で最初に行うべきは、自社の現状分析です。例えば、「どのような市場で、どのような顧客に対して、どのような価値を提供してきたのか?」「そこに対しして、従業員はどのような思いをもって取り組んできたのか?」。経営者自身が意識していない部分にこそ、自社ならではの強みや価値観が潜んでいることが多いのです。

- ヒアリングやアンケート

社員や取引先など、会社を知る人たちの声を集めてみましょう。「自社の魅力は何か?」「自社が果たしている役割は何か?」「これから先、どんな企業になっていってほしいか?」といった問いを、経営陣・社員・取引先など多方面に投げかけてみましょう。意外な答えや思わぬ強みが浮かび上がることがあります。 - 市場・競合の状況を整理

「競合他社はどんな価値を提供しているのか?」「自社との違いは何か?」を把握しましょう。これらを把握することで、自社の立ち位置や強みが一層クリアになります。

ここで大事なのは、正解を先に決めてしまわないことです。企業理念や経営理念は「自社の現実」と「今後の目指す姿」の両方を踏まえた上で策定されるべきものです。過度な理想論だけを掲げても、実情とかけ離れていれば社内に浸透しません。逆に、現状だけを見すぎて夢やビジョンのない言葉に終わると、従業員は惹きつけられず、存在意義も曖昧になります。

ステップ②:コア・バリュー(中心となる価値観)の言語化

理念を策定する際、多くの企業がまず「コア・バリュー」という言葉を大切にします。コア・バリューとは「自社が絶対に譲れない価値観」や「従業員が共有すべき行動規範」を意味します。例えば、「顧客第一主義」「革新的な発想を重んじる」「誠実・正直」「地域社会との共存共栄」など、企業ごとに色合いは異なります。

- コア・バリューの重要性

企業理念や経営理念を作る際、壮大な文章よりも、まずはこの核となる価値観をはっきりさせることが大切です。これがないと、どんなに美しい言葉を並べても、従業員や取引先にとっては「実感のわかないスローガン」で終わってしまいます。 - 言葉選びのポイント

できるだけシンプルに、力強い言葉でまとめましょう。多くの従業員が覚えられる、腹落ちするフレーズであるほど浸透しやすくなります。一方で、美辞麗句ばかりにこだわりすぎると具体的な行動に結びつきません。

ステップ③:企業理念・経営理念の統合とストーリー化

先ほど細かい言葉や定義の違いにこだわらなくてよいとお伝えしましたが、一方で企業理念(存在意義)と経営理念(経営軸)を別々に定義している会社もいらっしゃると思います。その場合は、その両者をうまく統合していく作業が必要となります。具体的には、

- 企業理念(存在意義・社会への貢献)

- 経営理念(経営の価値観・方針)

- 行動指針(具体的な行動の指標)

といったように階層化し、それぞれがきちんとつながっている状態を作るようにします。さらに、この流れをストーリーとして従業員や外部に伝えることが非常に重要となります。例えば、「当社が立ち上がったきっかけ」や「創業者の苦労と情熱」「会社が社会に果たしてきた役割やこれからの展望」を織り交ぜると、理念が人々の心に届きやすくなります。文章だけではなく、社史や動画、事例発表会など、さまざまな形でストーリーを共有していくのも効果的です。

理念の社内外への浸透と運用

社内浸透のポイント

経営者がどれだけ素晴らしい理念を打ち立てたとしても、それが従業員に伝わって浸透しなければ意味がありません。中堅中小企業では、人事制度や研修プログラムが大企業ほど整っていない場合も多いため、経営者自らが率先して理念を語る場を設けることが大切です。

- 朝礼・定期ミーティングでの共有

短時間でもいいので、理念に紐づくエピソードを経営者自身が語る機会を作ります。「こういう行動が理念に合致している」「このお客様から喜ばれたことは当社の価値観を体現している」といった具体例を伝えることで、社員の意識づけを図ります。 - 評価制度・目標管理との連動

理念に関連した行動を評価する仕組みを取り入れると、従業員が理念を「自分ごと」として捉えやすくなります。ただし、やり方を誤ると「理念を強制されている」という印象を与えかねないため、あくまで自社の価値観を共有していくための手段の一つとして、慎重に制度を設計する必要があります。

社外への発信

中堅中小企業にとって、理念を社外に発信することは、ブランディングや採用活動においても大きな意義を持ちます。近年はインターネットの発達により、企業情報を手軽に調べることができるようになっています。特に若い求職者や意識の高い顧客は、企業の理念や社会への貢献度を重視するケースが増えています。

- ホームページへの明示

ホームページに企業理念や経営理念をわかりやすく掲載し、なぜその理念を掲げているのか、どのようなストーリーがあるのかを語ることが重要です。文章だけでなく、実際の活動事例や写真、動画などを併せて紹介すると、より印象深くなります。 - 採用活動との連動

採用説明会や求人サイトにおいて、理念をしっかりアピールします。近年、求職者は「企業の価値観に共感できるかどうか」を重視する傾向が強まっています。企業理念や経営理念を軸に、会社の空気感を分かりやすく伝えることで、「自社に本当に合った人材」を惹きつけることができます。

顧客・取引先への発信

新製品・新サービスの発表やプレスリリースなどにも、企業の理念や背景を含めると、単に機能や価格だけでない付加価値が伝わりやすくなります。理念をしっかり打ち出すことで、「こういう考え方の会社だから、安心して取引ができる」「この会社の価値観に共感できる」という相乗効果を狙えます。

理念が生きる具体的なシーンとメリット

経営判断・意思決定

日々の経営判断において、迷いや葛藤が生じることは珍しくありません。例えば、新しい事業へ投資するかどうか、リスクを伴う改革を断行するかどうか等です。そのような時に、理念が明確であれば、自社が本当に大切にしているものを基準に意思決定できます。結果的に判断のスピードも上がりやすくなり、組織全体に一貫性が生まれます。

社員のモチベーション向上

理念に共感する社員は、自分の仕事の意義を見失いにくく、モチベーションが高まりやすい点が特徴です。「この仕事は会社の経営理念とつながっているんだ」とわかれば、日々のルーチン作業にもやりがいを見出しやすくなります。実際、米GALLUP社の『State of the Global Workplace Report』によると、エンゲージメントが高い社員の離職率(1.2%)は、エンゲージメントの低い社員の離職率(9.2%)よりも90%近く低いという結果が報告されています。

顧客・取引先との信頼構築

理念が単なる飾りではなく、実際の企業活動に反映されていると、それは顧客や取引先から見ても大きな安心材料となります。特に中堅中小企業の場合、大企業のようなネームバリューや資本力に頼れない分、信頼やブランドを高める努力が不可欠となります。理念をしっかり打ち出し、それを裏付ける実績や行動が伴っていれば、関係者からの信用が高まります。

Q&A

Q1. 「企業理念」と「経営理念」、どちらを先に作ったらいいのでしょうか?

A. 通常は、企業の存在意義や社会的使命をまとめる「企業理念」から策定し、それを受けて「経営理念」(経営者の価値観・経営スタンス)を作ることが多いです。企業理念が「会社の軸」であるとすれば、経営理念は「経営者の軸」ともいえます。ただし、企業によっては区別せずにまとめてしまうこともありますので、過度に名称や定義の違いにこだわりすぎず、「自社が何を目指し、どんな価値観で経営をするのか」という点を分かりやすく整理することが重要です。

Q2. 理念の作り方がわかりません。何から手を付ければいいでしょうか?

A. まずは現場の声や顧客の声をしっかり聞き、それを紙に書き出すところから始めましょう。次に、それらを整理して「自社の強み」「社会に対して提供している価値」「大事にしている考え方」などをまとめてみてください。外部の経営コンサルタントや社内外の有識者の協力を得ながらブラッシュアップし、経営者が「これだ!」と思う言葉に落とし込んでいくとスムーズです。

Q3. 理念を浸透させるのが難しいのですが、コツはありますか?

A. 社員を巻き込む工夫が大切です。一方的に押し付けるのではなく、プロジェクトチームやワーキンググループを作り、社員が主体的に理念を深掘りし、活用方法を考える場を設けてみましょう。さらに、理念に沿った行動や成果を評価・称賛する仕組みを作るのも効果的です。

Q4. 理念が実際の行動に結びついていないと感じます。改善策はありますか?

A. 理念を日常業務にどう結びつけるか、具体的な場面を設計することが欠かせません。たとえば接客業であれば、「お客様に心から満足していただく」という理念を達成するために。「挨拶の仕方」「困った時の対応マニュアル」などを定め、具体的に指導することが必要です。また、改善案やアイデアの募集を「理念に基づいて行う」ようにすることで、社員一人ひとりが具体的に理念を意識するきっかけを作ることができます。

Q5. 人手不足や先行き不透明な市場環境の中で、理念なんて後回しでは?

A. 目の前の経営課題に追われる状況だからこそ、理念が指針として役立ちます。急激な環境変化の中で「どう意思決定するか」に一貫した基準を持つことは、変化の激しい時代の経営においては非常に重要となります。また、理念が明確に定まっている企業ほど、人材採用や社内外とのコミュニケーションにおいて軸がぶれにくく、結果的に安定成長しやすい傾向があります。短期課題に取り組みながらも、理念の見直しを並行して進めることをおすすめします。

まとめ

企業理念と経営理念は、企業が活動する上での「言葉の設計図」ともいえる重要な存在です。

- 企業理念は「社会に対する存在意義・使命」を示し、外部へのメッセージとしても機能する

- 経営理念は「経営者の価値観・経営のスタンス」を示し、主に内部へのメッセージとして機能する

- どちらも名称よりも、実際に「何を大切にし、どう行動するのか?」を明確にすることが最優先

- 理念を設計する際には、現場や顧客の声、競合状況などをしっかり分析し、自社の強みや価値観を言語化する

- 策定した理念は、日常業務や意思決定、人材育成に結びつけることで初めて効果を発揮する

- 経営者自身のコミットメントが理念浸透に大きく影響するため、定期的に語りかけ、評価制度とも連動させるなど、運用面を考慮することが重要

特に中堅中小企業においては、企業理念や経営理念の策定・運用が、「社員のモチベーション向上」「企業のブランディング」「意思決定の速度・精度の向上」といった多方面で効果をもたらします。私自身、経営コンサルタントとして多くの現場を見てきましたが、理念を本気で整備し、それを社内外に広げていった企業は、やがて周囲から信頼され、持続的に成長しています。

理念は決して一度作って終わりではありません。時代や事業環境の変化、組織の成長に応じてアップデートし続けることも必要になります。しかし、根底にあるコア・バリューはそう簡単には揺らぐものではありません。だからこそ、一度しっかり作り込み、組織全体で共有しておくことが大切です。

本コラムが、経営理念と企業理念の違いについて理解を深め、あなたが自社の「言葉の設計図」を見直すきっかけになれば幸いです。企業理念と経営理念をしっかりと整備し、それらを組織の活力へと変えていくことで、中堅中小企業ならではの魅力と活力が一段と高まることを願っております。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)