唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。。

近年、国内外の経営環境は想像を超えるスピードで変化しています。IT技術の革新、新たな市場の出現、そして感染症や地政学リスクなどによる予測不可能な社会情勢──これらの変化は常に、経営者に対して「迅速かつ的確な意思決定」を迫ります。こうした不確実性が高い時代に、経営者にはどのような心構えと戦略が求められるのでしょうか?

中堅中小企業の経営者や管理職の方々とお話ししていると、「コンサルティングとコーチングの違いがいまいち分からない」「コンサルタントとコーチ、どちらを活用すればいいのか迷う」という声を聞くことがあります。どちらも「外部の専門家や支援者」という点では共通しますが、実はそのアプローチや目的には明確な違いがあります。

例えば、コンサルタントは経営課題の解決策を「アドバイス」という形で提案する一方で、コーチは経営者やリーダー、従業員の持つ潜在能力を「引き出す」ことを重視します。そのため、行うべき施策や改善策を具体的に提示するわけではなく、対話を通じて自主的に気付きを得られるよう働きかけるのが一般的です。 この「アドバイス vs 引き出す」の違いは、一見すると小さな差に思えるかもしれませんが、会社の発展や組織風土の変革を考える上では大きな影響をもたらすことがあります。本コラムでは、両者の違いや特徴、そして実際に中堅中小企業がどのように活用してすべきかを詳しく解説していきます。

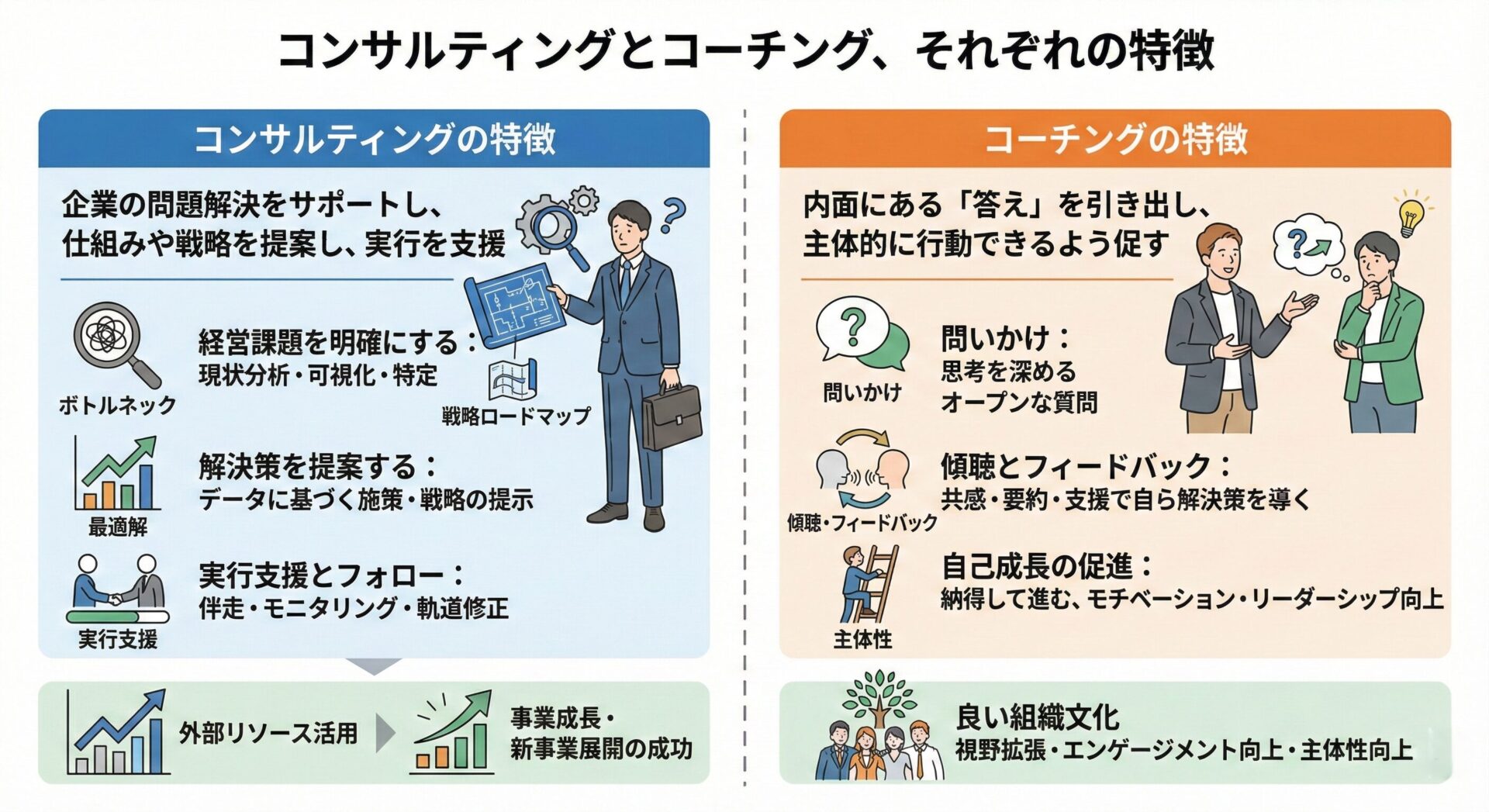

コンサルティングとコーチング、それぞれの特徴

コンサルティングの特徴

私は経営コンサルタントとして約20年活動していますが、コンサルティングの本質は、「企業の問題解決をサポートし、より成果が出せる仕組みや戦略を提案し、その実行を支援すること」にあると考えています。例えば、売上不振の原因究明や新たな事業展開策の立案、組織体制の見直しなどの問題に対して、コンサルタントが具体的なアドバイスやロードマップを提示して議論した上で、経営者や幹部がそれを受けて実行に移していく、という流れになります。

- 経営課題を明確にする: コンサルタントは現状分析やヒアリングを通じて、組織が抱える問題点を可視化し、どこにボトルネックがあるのかを特定して、経営課題を明確にします。

- 解決策を提案する: コンサルタントは、明確になった課題に対して、データや実績に基づく最適解を導き出すための施策・戦略を示すします。

- 実行支援とフォロー: 戦略・提案を提示して終わるだけではなく、実際に経営者や現場と協力し、施策の実行をモニタリングしながら、必要に応じて軌道修正を行うフォローアップが行われることも珍しくありません。

例えば、中小企業庁の「2017年版中小企業白書」では、外部リソースの活用が新事業展開の成功に寄与する可能性が示されています。具体的には、マーケティング活動において外部リソースを活用した企業は、活用していない企業に比べて新事業展開に成功する傾向があると報告されています。これは、外部の専門家や機関の知見を取り入れることで、意思決定の迅速化や施策の精度向上が図られ、結果として事業の成長につながることを示唆しています。

コーチングの特徴

一方でコーチングは、「経営者や個人の内面にある「答え」を引き出し、主体的に行動できるよう促すこと」に重きを置く手法です。コーチの役割は、対話や質問によって相手が自らの思考を整理し、新たな気付きを得るよう働きかけることです。

- 問いかけ: 「あなたはこの状況をどうとらえていますか?」「理想とする組織像はどのようなものですか?」など、受け手に考えを深めさせるオープンな質問を投げかけることで、自分の考えを言語化させ、洞察を促します。

- 傾聴とフィードバック: 相手の言葉をしっかりと受け止め、共感や要約、さらなる質問を繰り返しながら、自分で解決策を導けるように支援します。

- 自己成長の促進: 「言われたからやる」のではなく、「自分自身が納得して進める」状態を作ることを目指すため、モチベーションや組織内のリーダーシップ向上に寄与することが多いです。

経営者自身は多忙で、日々の経営判断を下す中で視野が狭くなりがちです。コーチによる質問と傾聴を通じて視野を拡張することで、問題の本質を見抜きやすくなる効果が期待できます。また、コーチングは組織開発の一環として幹部や管理職に導入されるケースも増えています。例えば、研究機関の調査や学術研究などにおいても、管理職によるコーチング的な関与(部下の成長支援、対話、傾聴など)が、部下のエンゲージメントや仕事に対する満足度、主体性の向上に繋がるといった結果が示されています。これは、メンバー一人ひとりの能力と意欲を引き出すコミュニケーションを重視する経営スタイルが、組織文化をより良くしていく上での有効なアプローチの一つであることを示唆しています。

「アドバイス」と「引き出す」の違いがもたらす影響

経営スピードと成果

コンサルタントのような問題解決のプロフェッショナルが「答え」を提示することで、すぐに施策を開始できるため、短期間で成果を出したい場面では有効です。特に、業績不振や急激な環境変化への対応など、スピードが命となる場面では、コンサルタントによる明確な提案が重宝されるでしょう。

一方、コーチングで得られる成果は、経営者やリーダー自身が「なぜこの決断をするのか」を深く理解し、自分の言葉で組織を動かせるようになるところにあります。これは短期的に劇的な変化をもたらすというより、中長期的に企業体質を強くし、経営層が判断に迷わなくなるメリットがあるといえます。

組織力への影響

コンサルティングは最適解を提示する反面、「提案してもらったからやる」「外部に依存しがち」という意識が社内に根付いてしまうと、主体性が育ちにくくなってしまう場合があります。私の場合は、「答え」を出すだけでなく、自社内で解決できる仕組みやノウハウの蓄積をサポートすることも強く意識していますが、ここはコンサルタントによると思います。そのため、どのようにコンサルタントと付き合い、社内に知見を残すかは成功の分かれ道になりますので、注意が必要です。

一方でコーチングの場合は、自ら気付き、自ら動くという意識が強化されるため、組織全体のリーダーシップや自主性が高まる可能性は高まります。メンバーが自分の言葉でビジョンを語り、自分で問題解決するようになるため、長期的には組織力が底上げされやすいです。ただし、具体的な問題解決を行う場合には、社内に十分な知識や経験、ノウハウがないと難しい場合があることもまた事実です。コンサルタントや他の専門家のサポートが必要になる場合も想定されます。

中堅中小企業が「コンサルティング」を活用すべき場面

- 次のステージを目指す成長限界を感じたとき

創業以来自力で会社を成長させてきた経営者の方にとって、組織規模の拡大に伴って、従来のやり方だけでは限界を感じる局面が訪れます。人材育成、資金調達、組織力強化など、多様な課題を乗り越えて次の成長ステージに進むためには、これまでにない新たな視点が必要となるため、コンサルティングの活用は有効な1つの手段となります。 - 先代からの事業承継後、独自の経営スタイルを確立したいとき

先代から会社を引き継いだものの、時代の変化に適応した独自の経営スタイルを模索している経営者の方には、外部コンサルタントのサポートが有効です。カリスマ性を持つ先代とは異なる個性を活かしつつ、社員の意見を取り入れた新しいマネジメントスタイルを築くために、第三者視点でのコンサルタントを活用するのです。例えば、先代の影響が強く残る組織を変革する上で、古参社員との関係性に悩むケースも非常に多いです。彼らとのコミュニケーションを促進するために、仲介役を第三者であるコンサルタントに依頼したり、コンサルタントの外圧を利用して新しい経営スタイルを組織に定着させていく等の手段が有効となります。 - 新規事業の立ち上げを確実に成功させたいとき

新しいビジネスの立ち上げに挑戦する際、アイデアの良し悪しだけでなく、計画段階からの徹底した準備が成功のカギとなります。ターゲット市場の明確化、提供価値の精緻化、収益・コスト構造の設計、資金計画の立案など、多岐にわたる検討事項に対して、コンサルタントは多面的な視点を提供します。

中堅中小企業が「コーチング」を活用すべき場面

- リーダーシップ開発や幹部育成

社長や役員だけでなく、今後重要なポストを担う管理職や若手リーダーの成長を加速させたい場合には、コーチングによって本人の自発的な学習意欲と行動力を引き出すことが効果的です。 - 組織風土の刷新や従業員のモチベーション向上

「上からの指示待ち」が多い、または「現場の士気が下がっている」といった状況の場合には、コーチングを通じて各メンバーが自分の考えを発信しやすくすることで、組織の活性化が見込めます。 - 長期的な視点で経営者自身の自己変革を図りたい

経営者は孤独になりがちで、相談相手が少ないため、自分自身の判断が正しいかどうかを客観視できなくなることもあります。コーチングはそのような状況においても、対話を通じて内省を深め、経営者自身の決断力やビジョンを明確にしていく助けとなります。

コンサルティングとコーチングを組み合わせるとどうなるか?

コンサルティングとコーチングは対立する概念ではなく、上手に組み合わせることで相乗効果を生みます。例えば、まずコンサルティングで「いま会社が取り組むべき具体策」を導きつつ、それを実行していく過程でコーチングを活用し、リーダーやメンバーが自分自身で考え、主体的に動くようにサポートしていく、というアプローチです。

例:

- コンサルタントが売上アップのための販売戦略を提示する

- 同時に幹部や現場リーダーがコーチングを受け、戦略の意図や自分たちの役割を再認識して主体的に行動できるようになる

- 結果として、スピード感をもった施策実行と組織内の自主性・リーダーシップの醸成という両面から、企業の成長が促進される

このように、外部の専門家による「解決策の提示」と、「自主性を高める取り組み」を並行して進めることで、短期的な成果と長期的な組織力強化の両方を手に入れることができます。

唐澤経営コンサルティング事務所では、「コンサルティング×コーチング」のアプローチで、経営者のビジョン実現を強力にサポートしています。詳細は以下の動画で解説していますので、よろしければご視聴ください。

Q&A

Q1. コンサルティングとコーチング、どちらか一方を選ぶとしたらどちらが良いですか?

A. 企業の現状や目的によります。早急に具体的な課題を解決したい場合や社内に専門ノウハウが不足している場合はコンサルティングが有効です。一方、経営者や幹部のリーダーシップ強化や組織文化の変革を重視するなら、コーチングを検討すると良いでしょう。唐澤経営コンサルティング事務所では、コンサルティングとコーチングを組み合わせたアプローチで支援していますので、ご相談ください。

Q2. コーチングを受けたいとは思いますが、経営者のプライベートな悩みなども扱われるのでしょうか?

A. コーチングは経営課題だけでなく、経営者の思考や価値観にも深く関わります。ただし、コーチとの契約範囲や設定目標によって扱うテーマは変わります。ビジネスに直接関係ないプライベートな悩みや人生観まで踏み込む場合もあれば、あくまで組織や事業に関わる範囲に限定する場合もあります。コーチと事前にしっかりと合意形成をしておくと安心です。なお、私の場合、ほぼすべてのケースで経営者のプライベートな悩みまで踏み込んだご相談をいただいています。

Q3. コンサルティングとコーチングの費用感はどのように違うのでしょうか?

A. 一般的に、コンサルティングはプロジェクトごとに契約し、提案内容や期間、成果指標に応じて報酬が設定されるケースが多いです。大手だと高額になる傾向がありますが、中堅中小向けのコンサルタントであれば、企業規模や案件内容に合わせて比較的柔軟に設定することも可能です。コーチングはセッション単位や月額契約での設定が一般的です。コーチの経歴や実績によっても料金は変わります。

Q4. 具体的な成果の見えやすさでは、どちらが有利でしょうか?

A. 短期的・数値的な成果を可視化しやすいのはコンサルティングです。売上やコスト削減など、具体的なKPI(重要業績評価指標)を用いた改善が行われるため、効果測定がしやすいと言えます。一方、コーチングは経営者や幹部、従業員のマインドセット変革や組織風土の改善が主な狙いであることが多いため、数値化は難しくても、長期的に組織力を高める効果が期待できます。

Q5. 自社で導入するときに注意すべき点はありますか?

A. まずは自社の課題や目的を明確にすることが大切です。たとえば、「売上アップに向けた具体策が必要」という場合はコンサルティングの方が適していることが多いですし、「管理職がもっと自発的に動けるような社風にしたい」という場合はコーチングが力を発揮しやすいでしょう。もちろん、当事務所のように両方を組み合わせる選択肢もあるでしょう。

まとめ

コンサルティングとコーチングは、「アドバイス」と「引き出す」というアプローチの差こそあれ、どちらも企業を成長させるための外部リソースとして活用できる手段です。重要なのは、自社がいま直面している課題がどちらのアプローチに適しているのか、あるいは両方を併用するべきかを見極めることです。

- コンサルティング:

- 経営課題の明確化から具体的なソリューション提案までを担う

- 短期間で成果を出したい場合や、専門知識や分析力を必要とする場合に有効

- ただし、外部への依存が強くなると社内に自主性が育ちにくいリスクがある

- コーチング:

- 経営者やリーダー、従業員の「自発的な気付きと行動」を促進

- 組織風土の改善やリーダーシップ開発、長期的な経営力強化に寄与

- 明確な即効性よりも、内面からの変化を重視するので、地道な継続が必要

中堅中小企業にとって、限られたリソースで成果を最大化することは大きな課題です。経営コンサルタントとして数多くの企業をサポートしてきた経験から申し上げれば、「どちらか一方だけに偏らず、まずは自社の課題に合った形で必要な支援を取り入れる」ことが最も大切だと考えます。

企業経営には正解がなく、常に試行錯誤の連続です。だからこそ、外部の知恵や客観的な視点を取り入れながら、自社のビジョンや経営者の思いをしっかりと軸に据えて成長していくことが求められます。その際、「アドバイスを受ける」というコンサルティングと、「自分たちの中にある力を引き出す」というコーチング、その特性を上手に使い分けることこそが、競争の激しい市場を生き抜くうえでの武器になるのではないでしょうか。 経営環境がめまぐるしく変化する時代だからこそ、次の一手に迷ったときはぜひ専門家との協働を検討してみてください。この記事が、その一助となれば幸いです。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)

動画で見る「従業員30名からの実践経営学」も随時更新中!!