唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

近年、中堅中小企業の経営者の方から「期待のエース社員が辞めてしまう」という相談が受けるケースが増えています。離職の理由は1つではなく多岐に渡るのですが、中でも人間関係、特に上司との関係が原因となっているケースが多い印象です。「仕事の悩みの9割は人間関係」とも言われるくらい、人間関係は仕事における最大のストレス源となり得るものです。そのため、期待のエース社員とも言うべき優秀な部下が働き続け、その能力を最大限に発揮できるかどうかは、上司が自身の役割をどれだけしっかり果たせているかにかかっているとも言えます。

本コラムでは、なぜ期待のエースである優秀な社員が離職を選ぶのか、どのような上司の行動が離職を引き起こすのか、そしてそれを防ぐためには上司がどのようなマインドセットを持ち、行動を変えていくべきかを具体的に解説していきます。

なお、本コラムは、以下の動画をもとに作成しました。動画で詳しく学びたい方はこちらもご視聴ください。

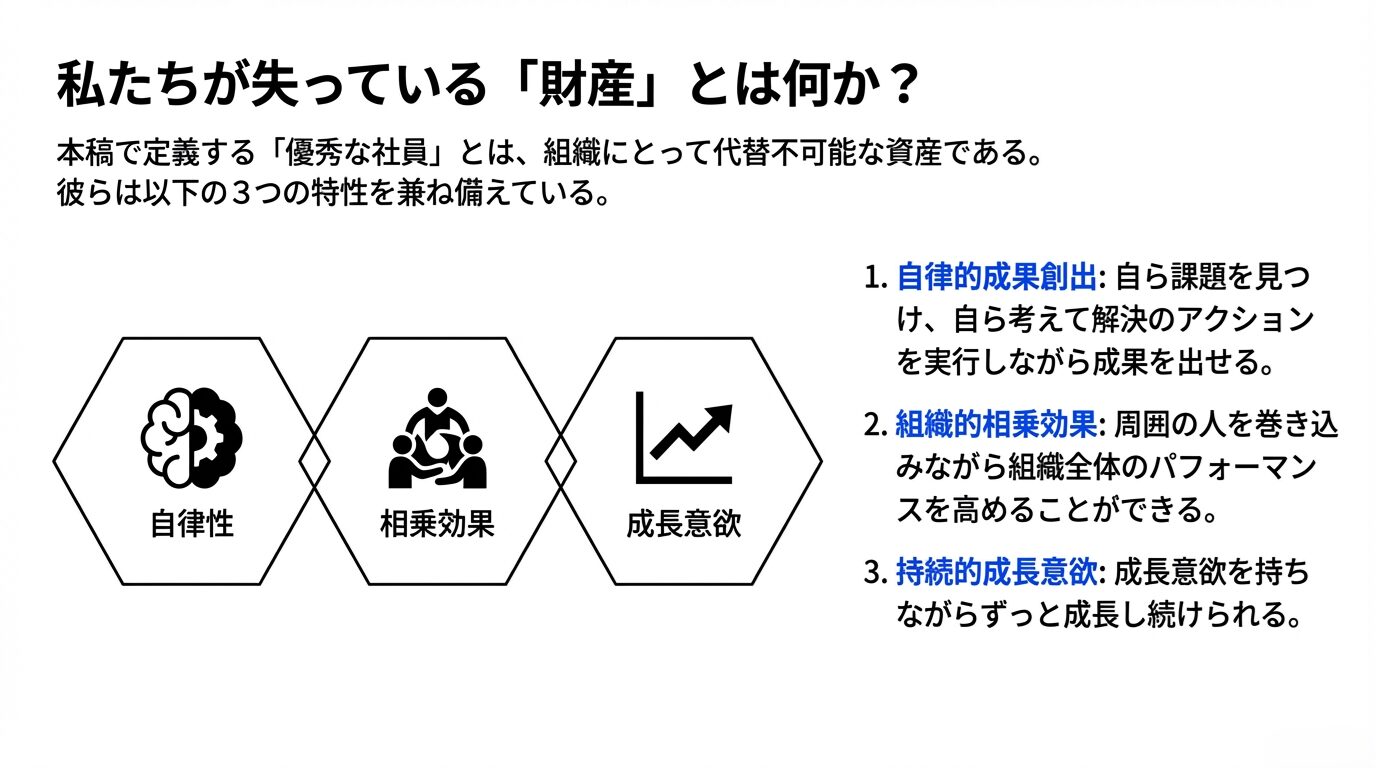

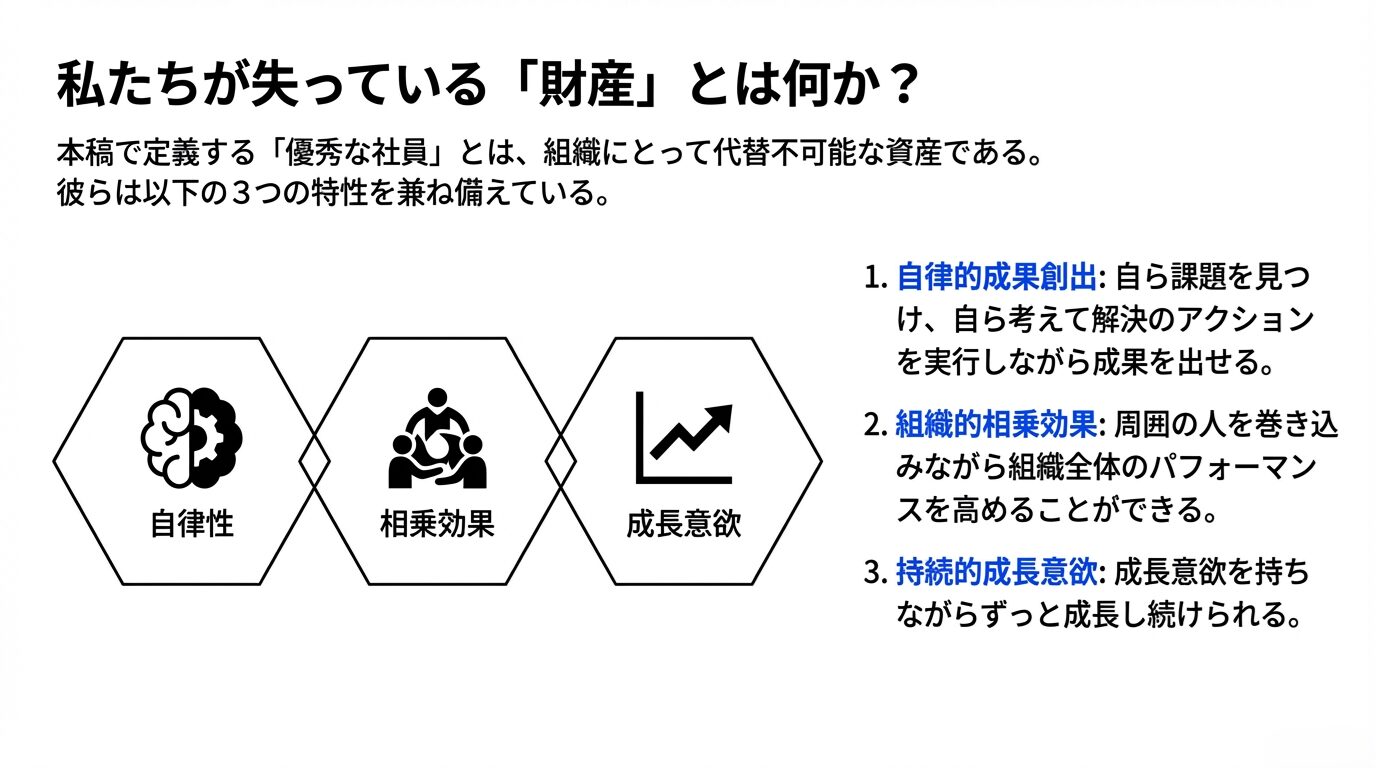

優秀な社員の定義

まず、期待のエース社員とも言うべき「優秀な社員」とは、具体的にどのような人物を指すのでしょうか?実際は、業界や職種、組織の価値観によって定義は異なるため、一括りにはしづらいところですが、本コラムでは以下の3つの特性を持つ社員を「優秀な社員」と定義します。

- 自ら課題を見つけ、自ら考えて解決のアクションを実行しながら成果を出せる人。

- 周囲の人を巻き込みながら組織全体のパフォーマンスを高めることができる人。

- 成長意欲を持ちながらずっと成長し続けられる人。

このような、自律的に成果を出せ、組織にも貢献し、成長し続ける意欲の高い優秀な社員が、なぜ離職を選んでしまうのでしょうか?そこには、上司の行動が深く関わっています。

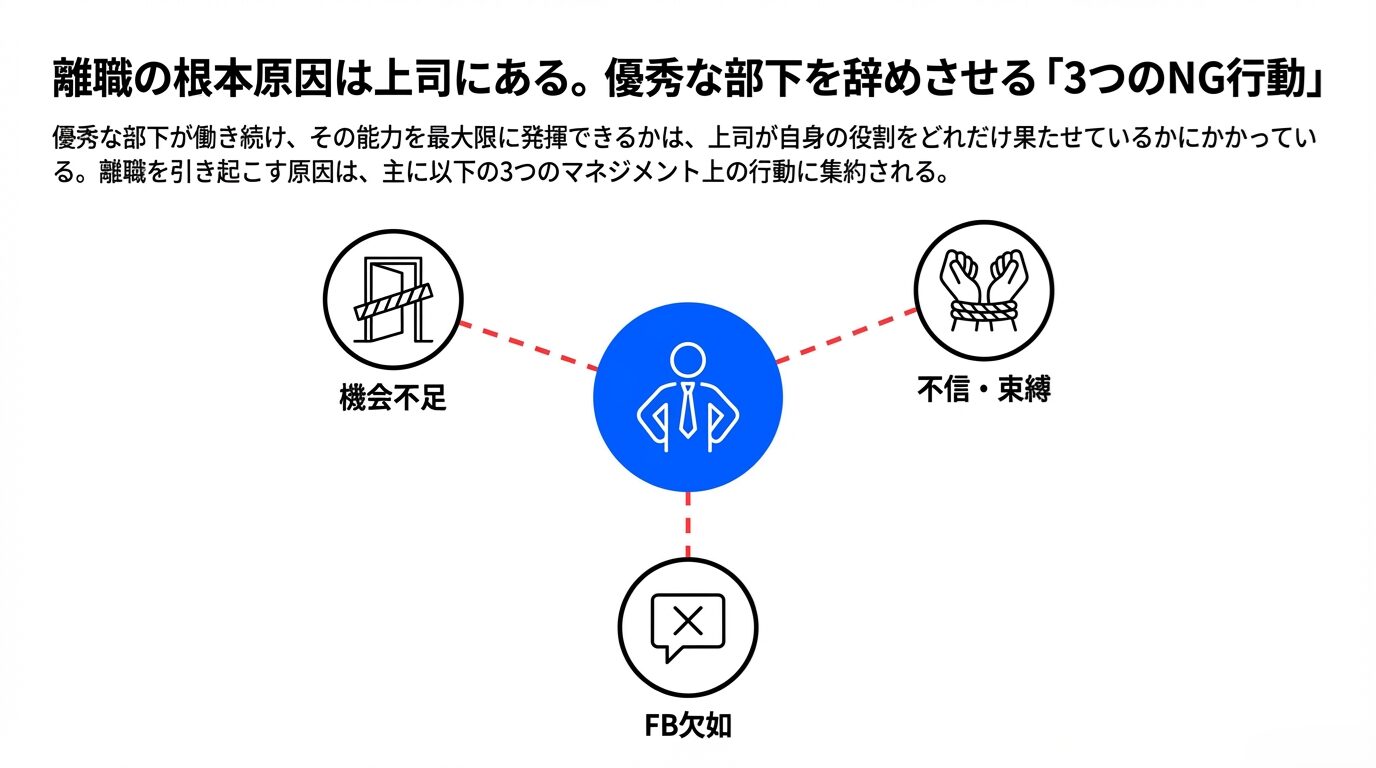

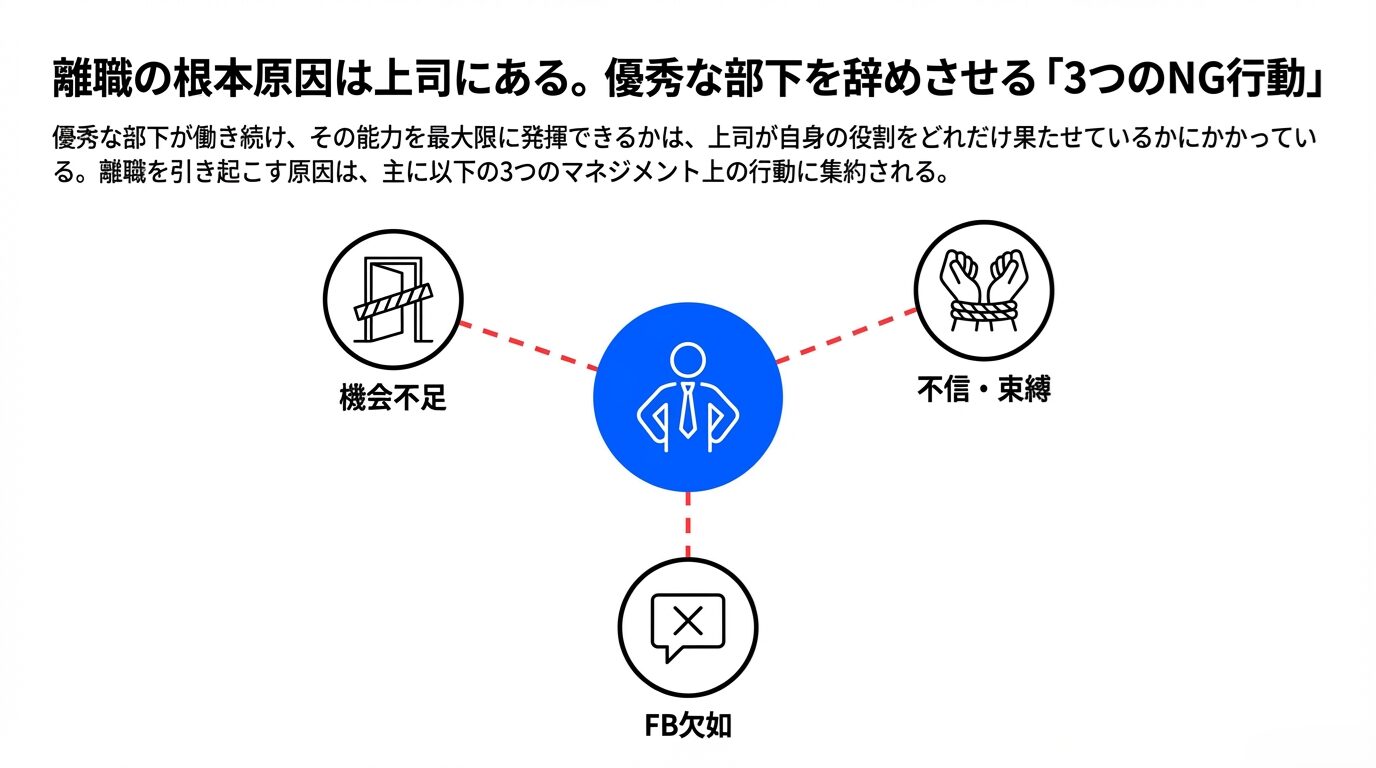

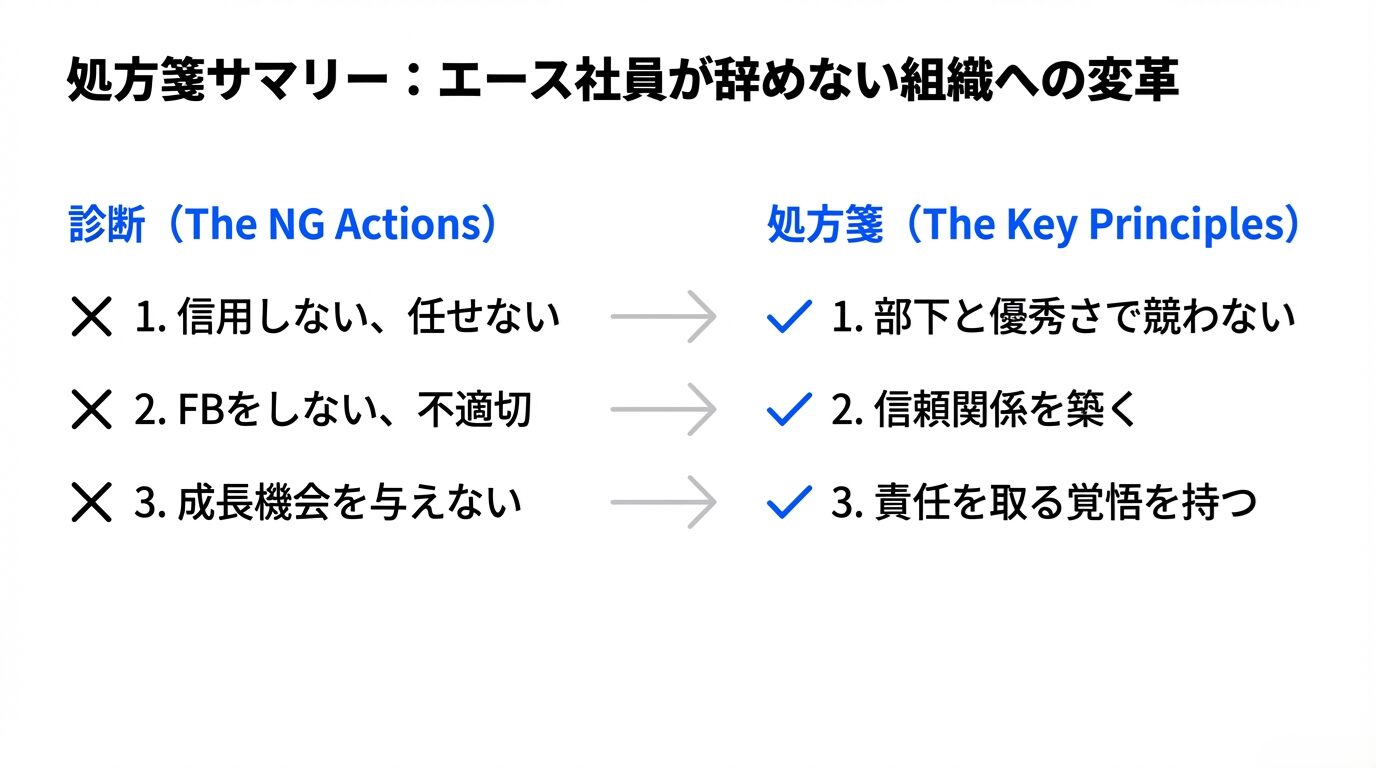

優秀な部下を離職に導く上司の「やってはいけない」3つの行動

優秀な部下を離職に導いてしまう上司の「やってはいけない」行動は、以下の3つです。

- 信用しない、任せない

部下を信用しない上司は、部下を細かく管理するマイクロマネジメントに陥りがちです。結果として、部下に十分な裁量を与えません。部下からすれば、自分の自由な動きができず、やりがいを感じられなくなったり、自身の強みを活かせずに成果が出ないことに不満を持ちます。 - フィードバックをしない、または方法が不適切

上司は、部下の行動や成果について、良かった点、改善すべき点を明確にアドバイスする責任があります。しかし、それがなかったり、あるいはフィードバックはするものの、一方的に否定ばかりで、部下の頑張りや成果を全く認めないといったケースを見ることがあります。 - 成長機会を与えない

部下に単純作業や同じような仕事ばかり割り当てたり、仮に部下から「挑戦したい」「貢献したい」といった意欲表明があっても、それに応えず、チャンスを与えないケースがあります。

これらの行動の根本的な原因としては、特に中堅中小企業では管理職が現場業務を兼任しており、上司自身に十分な時間がないこと や、上司がタスクマネジメント・時間管理ができていないことなどが考えられます。上司の時間を取らせないような質問の仕方をする等、部下側の工夫も大事かもしれませんが、基本的には上司のマインドを変える方が優先度は高いと私は考えています。

優秀な部下との関わり方を変えるために

優秀な部下の離職を防ぐためには、まず上司自身の考え方を改めることが重要です。部下が優秀であるという前提であれば、細かく管理するのではなく、部下に仕事を任せ、その結果や行動に対してしっかりフィードバックするスタイルが効果的です。そして、そのための行動を上司として徹底していくことが大事です。

上司が部下に仕事を任せることが難しい原因としては、結果をコントロールできないことへの「怖さ」が最も大きいでしょう。自分が細かく管理をすれば、自分の経験ややり方の枠内で部下をコントロールできる安心感があります。しかし、任せるということは、その枠から出ることを意味し、結果として部下が何をするかが分からない「怖さ」を伴います。

任せるためのマインドセットとしては、「(部下が)やったことの責任は全て自分の責任だから仕方ない」と腹を括る覚悟を持つことす。私自身、マネージャとして部下を持った経験がありますが、その際にはそのようなマインドでマネジメントしていました。 ただし、ここでご注意いただきたいのは、「部下への関わり方は一律ではない」ということです。部下の経験や業務理解度、あるいは個人の特性に合わせて、細かく管理するパターンと裁量を与えるパターンを使い分けることが重要です。例えば、業界経験が少なく基本的な部分が分からない部下には、理解するまで細かく管理する必要がある一方で、最初から業務経験があり自発的に動けるメンバーには裁量を与えても良い、といった形での使い分けです。また、人によっては裁量があると上手くいかないケースもあります。その場合は細かく指示する方が良いパターンもあるでしょう。

優秀な部下が怖いと感じる時の対処法

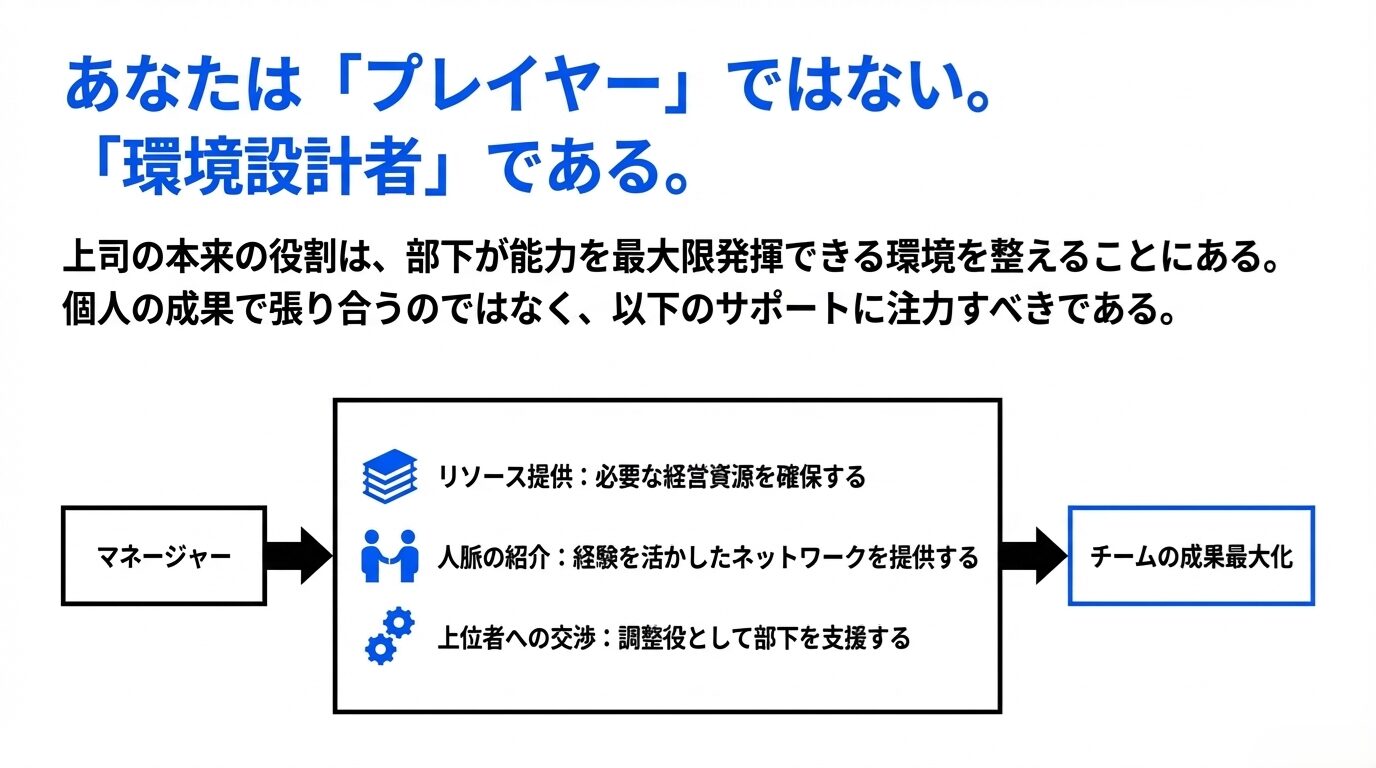

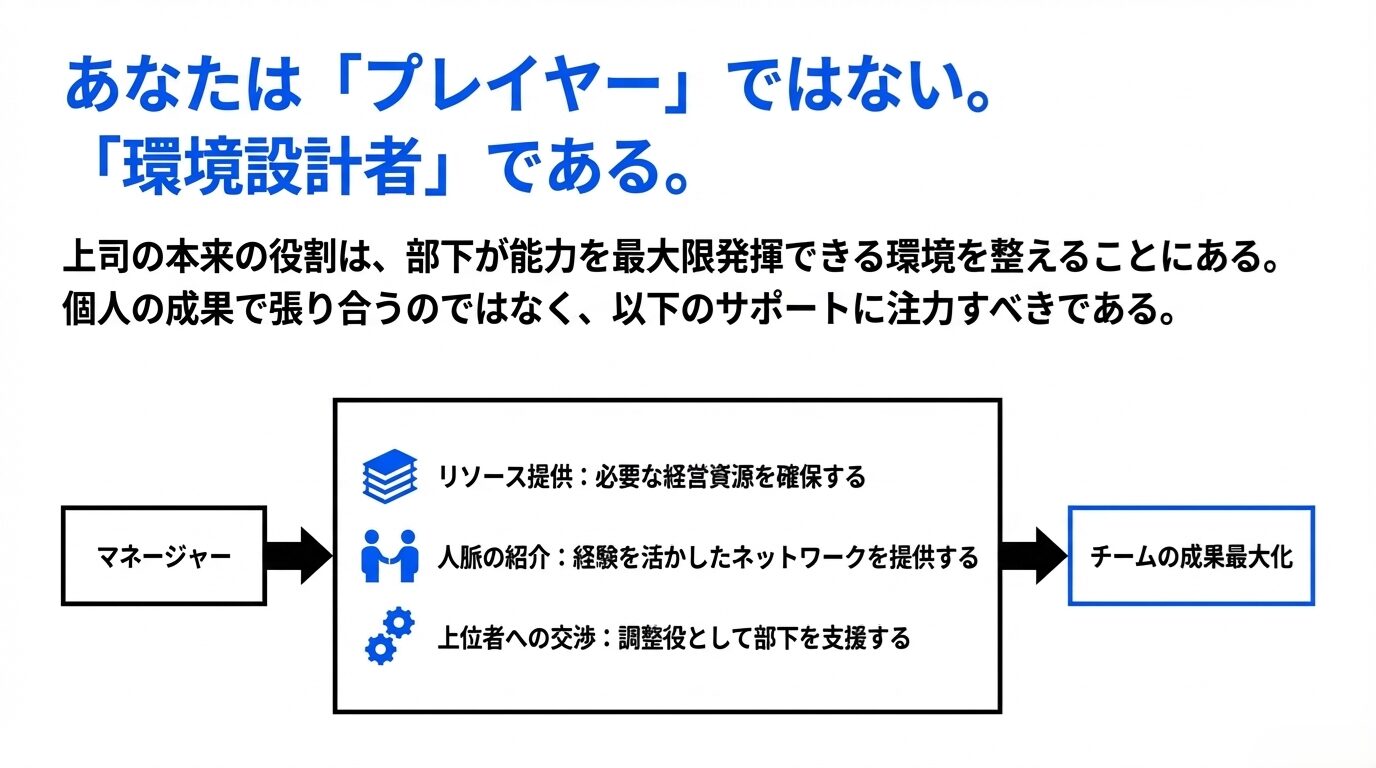

営業職のように、結果が数字で見えやすい職種で、かつ優秀な部下の方が個人的な成果(売上)が高い場合に、上司が「立場がない」「引け目を感じる」といった悩みを抱えるケースがあります。しかし私の意見としては、「個人の売上数字で比較するのは全く無意味」だと考えています。なぜならば、そもそも上司の役割は、複数のメンバーを束ねて組織としての能力を最大化することにあるからです。つまり、個人の成果を部下と比較することには何の意味もないのです。

上司は、部下の提案や考えを実行するために必要な経営資源(リソース)の提供、長く働いている経験を活かした人脈の紹介、上位者への交渉や調整のサポート など、部下が能力を最大限発揮できる環境を整えることに注力すべきです。上司がこうした本来の役割を果たしていれば、部下は「上司としてやるべきこと」をやっていると認識し、上司の個人的な数字などそれほど気にしなくなるでしょう。逆に、もしあなたが上司として部下に対して引け目を感じているなら、それはあなたが上司としての本来の仕事をできていないからではないでしょうか?組織全体の成果の最大化というミッションに照らし、上司として最適な行動をしていれば、そのようなことは気にならないはずです。

とはいえ、優秀な部下が上司より成果を出している場合に、部下が上司の言うことを聞かないといった「マネジメントしづらい」ケース。これは実際にはあるかもしれません。このパターンには二つの可能性があります。一つは、先述のように上司が上司の役割を果たせていないために部下になめられてしまっているパターン。もう一つは、部下自身が近視眼的、視野が狭く、「自分は上司に勝っているのに」という視点で見ているだけの可能性です。後者の場合、上司は部下に対して背景や自分の上司としての役割をきちんと説明し、理解を促すことが重要となります。しかし、それでも部下が理解しないのであれば、そのようなことを気にするのはやめましょう。それよりも、組織全体の成果を最大化することに集中し、上司として自身が何をすれば、部下がより高い成果を出せるかに集中した方が健全だと思います。

Q&A

Q1:優秀な社員が退職する主な理由は何ですか?

A:優秀な社員が退職する主な理由は、上司との関係に起因することが多く、特に以下の3つの行動が原因となります。

- 部下を信用しない、仕事を任せない(マイクロマネジメント)。

- 適切なフィードバックを行わない、または否定的なフィードバックばかり行う。

- 部下に成長の機会を与えない。

これらにより、部下はやりがいや成長機会を感じられず、離職を選ぶことになります。

Q2:部下を信用して仕事を任せることが難しいと感じる理由は何ですか?また、その克服方法は?

A:上司が部下に仕事を任せることが難しいと感じる主な理由は、自分がコントロールできない結果への「怖さ」にあります。この克服方法としては、「部下がやったことの責任はすべて自分が引き受ける」と腹を括る覚悟を持つことが重要です。この覚悟を明確に持つことで、上司は安心して部下に裁量を与えられるようになります。

Q3:部下との信頼関係を築くために具体的にどのような行動が必要ですか?

A:信頼関係を築くためには以下の行動が効果的です。

- 部下の話を真摯に聞くこと。

- 部下を尊重し、質問や対話を通じて部下自身が方向性を理解できるよう支援すること。

- 組織としての明確な目標や方向性、その意義を丁寧に説明すること。

これにより部下は自分が尊重されていると感じ、安心して自律的に動けるようになります。

Q4:優秀な部下が上司より成果を出している場合、上司はどのようなマインドセットを持つべきですか?

A:上司は個人の成果で部下と競うのではなく、組織全体の成果を最大化することに集中すべきです。上司の役割は、部下が最大限の能力を発揮できるよう環境を整えることです。上司が組織全体の成果向上に貢献する役割をしっかり果たしていれば、個々の数字は気にならなくなります。

Q5:部下が挑戦して失敗した場合、どのように対応するのが理想的ですか?

A:理想的な対応は、「部下の功績はしっかりと評価し、失敗の責任は上司が引き受ける」という姿勢を示すことです。「君を信じているから挑戦しなさい、責任は私が取る」という言葉を伝えることで、部下のモチベーションや貢献意欲が向上し、組織に対する信頼や帰属意識が高まります。

まとめ:優秀な部下を定着させるための3つのポイント

最後に、優秀な部下とのより良い関わり方、そして離職を防ぐために上司が意識すべきこととしては、以下の3つポイントを意識することが重要です。

- 部下と優秀さ(個人的な成果など)で競うのをやめる

上司の役割は組織全体の成果を最大化することです。 - 部下と信頼関係を築く

ポイントは、まず相手の話をしっかり聞くことです。その上で、相手を尊重しながら、質問や対話を通じて方向性を示していくことが重要です。また、上司としての方向性(組織として目指すこと、向かう方向)を明確化し、その意味付けをきちんと説明してあげることも大切です。 - 部下の功績は評価し、部下の失敗の責任は上司が追うという覚悟を持つ

これが最も大事であり、「君を信じているから挑戦してみなさい。責任は私が取る」という言葉を部下にかけられるかどうかが大きなポイントとなりますです。上司がこのような覚悟を持ち、部下を守る姿勢を見せることで、部下はこの上司のために頑張ろう、という貢献意欲が自然と高まってくる、と考えられます。

優秀な社員は、組織にとって非常に貴重な財産です。彼らが最大限の能力を発揮し、長く働き続けてもらうためには、上司が自身の役割を理解し、今回挙げられた「やってはいけない行動」を避け、部下との関わり方を見直すことが不可欠と言えるでしょう。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。 もし、この記事を読んで「自社の組織にも当てはまるかもしれない」「具体的な対処法について専門家の意見を聞きたい」と感じた方は、下記フォームよりお気軽にご相談ください。初回のご相談(1時間)は無料となっています。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)

動画で見る「従業員30名からの実践経営学」も随時更新中!!