唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「本当は忙しくないはずなのに、なぜか進んで残業しようとする社員がいる」

会社ではこのような現象に出会うことがしばしばあります。もちろん、実際に業務量が多く、納期に間に合わせるために残業せざるを得ない場面があることは理解できます。しかし、それだけが理由ではなく、残業そのものを社員自ら望んでいるケースがあることも事実です。

例えば、「生活残業」と呼ばれるように、基本給が十分ではないために残業代をあてにして生活を維持するケースもあれば、仕事への強いコミットメントや向上心によって、自ら積極的に残業することを選択する従業員もいます。あるいは、長時間会社にいる人を会社がより評価しがちであるために、なんとなく残業せざるを得ない雰囲気が社内に生まれるといったケースもあるでしょう。

本コラムでは、私自身が経営コンサルタントとして培ってきた経験と、各種の調査・事例をもとに、「残業したがる人」の多様な動機や背景を整理し、それに対して中堅中小企業の経営者や管理職はどのように対応していけばよいのかを掘り下げて考えてみたいと思います。最後にQ&Aコーナーも設けていますので、ぜひ貴社の実情と照らし合わせながら参考にしていただければ幸いです。

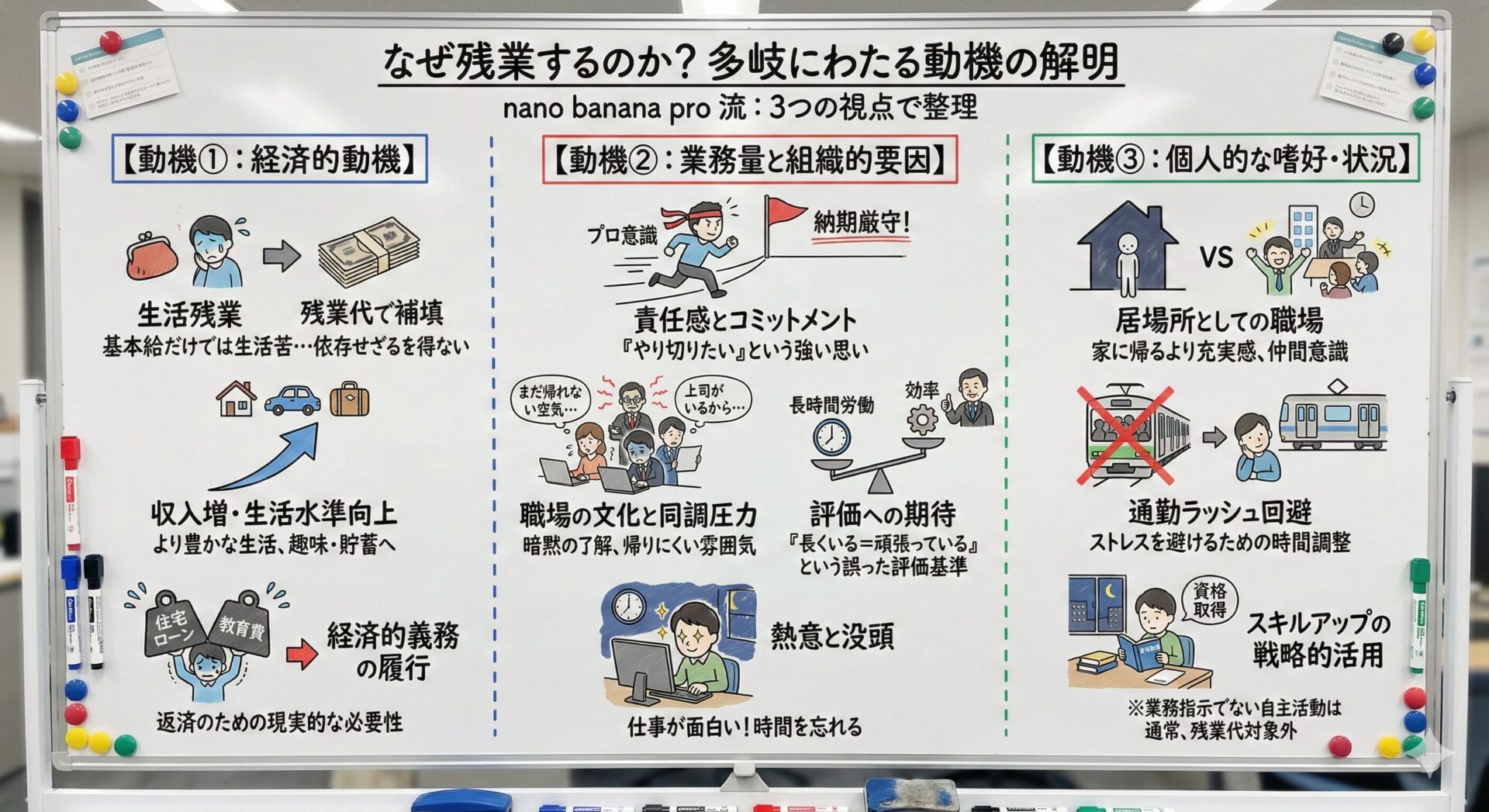

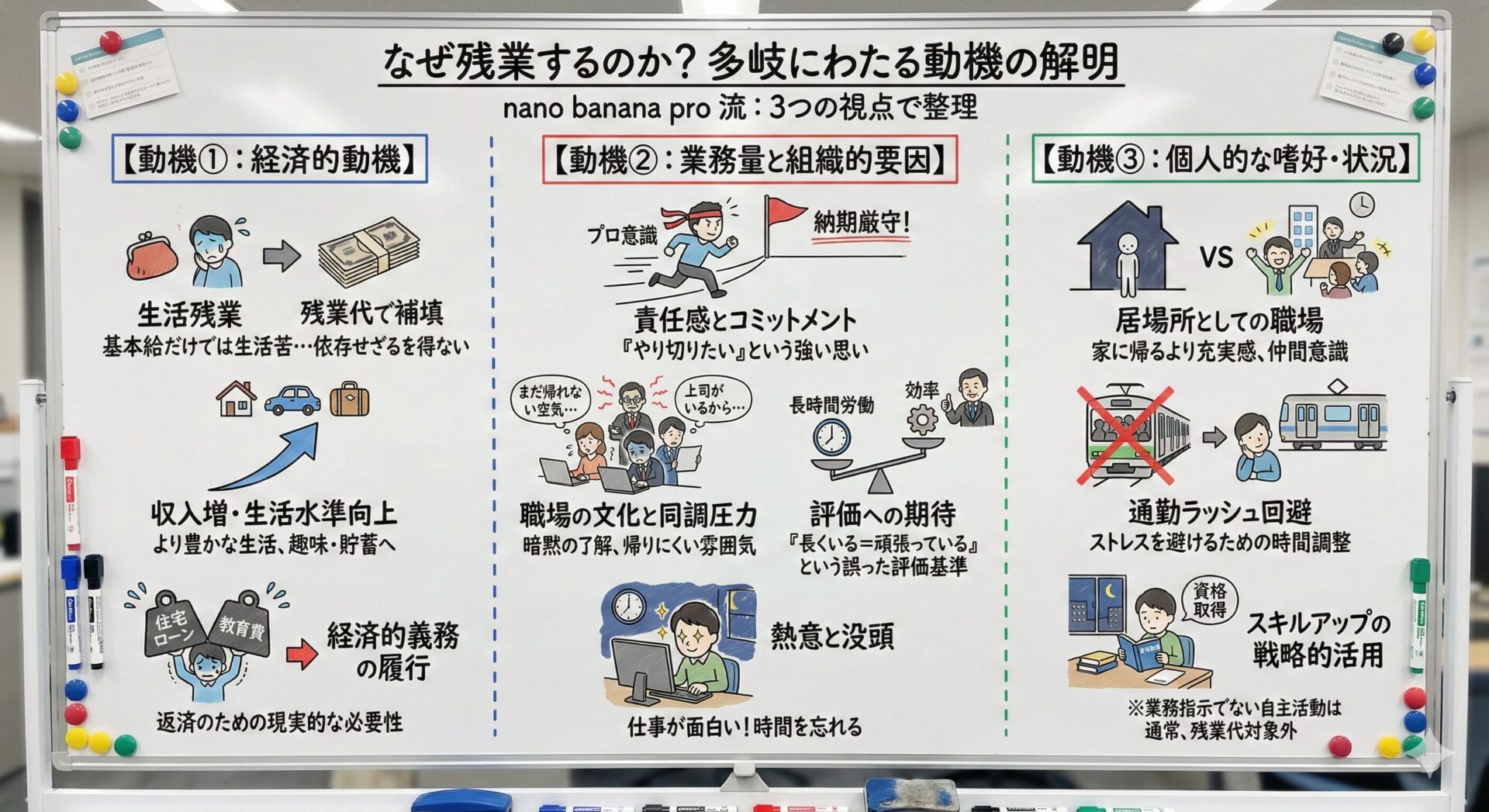

多岐にわたる残業への動機

まずは、残業への動機を整理していきましょう。

動機①:経済的動機

- 生活残業

「生活残業」とは、基本給だけでは生活費を賄えない社員が、残業代によって家計を補填する行為のことを指します。賃金水準が低かったり昇給制度が形骸化している会社では、残業代に依存せざるを得ない社員が多くなりやすい傾向にあります。 - 収入増と生活水準の向上

基本給が不足しているとまではいかないものの、さらに高い生活水準や可処分所得を求め、自ら進んで残業を行うようなケースも存在します。毎日1時間の残業でも、年間ベースだとかなりの金額になるため、それが趣味や貯蓄、旅行などに回るとなれば、従業員目線で言えば残業する1つのモチベーションとして機能するというのも自然なことでしょう。 - 経済的義務の履行

住宅ローンや自動車ローン、子供の教育費など、経済的に大きな負担を抱えている人は、その返済や支払いを少しでも早く楽にするために残業代をあてにする場合があります。特に金利や月々の支払いがかさんでいるような状況では、残業代による追加収入がなければ家計が回らないという現実的な問題が背景にあります。

動機②:業務量と組織的要因

- 責任感とコミットメント

仕事への責任感が強く、期日までに絶対に仕事を仕上げたいというプロ意識から、結果として進んで残業をすることを選ぶ社員もいます。「納期が迫っている」「クライアントへの約束を守りたい」という思いが強ければ、定時後も集中して作業を続けることを厭わないでしょう。このタイプの従業員は、決して「ダラダラ残業」をしているわけではなく、仕事を完遂したい気持ちが残業することとのモチベーションになっています。 - 職場の文化と同調圧力

「上司が残っているから自分も帰りにくい」「早く帰る人はやる気がないと見なされる」――こうした職場での見えない同調圧力が、無意識のうちに残業を促してしまう場合もあります。特に中堅中小企業においては、従業員同士の距離が近く、暗黙の了解や慣習が組織内に強く働くケースが多いです。このような組織文化が根付いてしまっていると、本来なら定時で終わる仕事でも「周囲と足並みを揃えるため」「悪目立ちしたくないため」に、あえて残業してしまうような人が出てきてしまいます。 - キャリアアップや評価への期待

「長時間会社にいる人が頑張っている人」という暗黙の評価基準が組織内に存在すると、残業そのものが自己アピールの場になってしまうことがあります。特に昇進やボーナス査定で大きな権限を持つ評価者が、「どれだけ長時間働いているか」を重視するような人物である場合、効率良く定時で仕事を終えるよりも、あえて遅くまで残るほうが評価されやすい、という歪んだインセンティブが生まれてしまうのです。 - 仕事への熱意とプロジェクトへの没頭

仕事自体がやりがいに満ちており、プロジェクトへの強い熱意がある人は、定時という区切りにこだわらず、時間を忘れて仕事に没頭してしまうことがあります。特に新規事業やスキルアップにつながるような仕事の場合、意欲的な従業員は「やり切りたい」という思いで残業もいとわず集中して取り組むのです。

動機③:個人的な嗜好や状況による自発的な残業

- 仕事以外の活動への興味の欠如

社員の中には、「家に帰ってもやることがないので残業している方が充実感を感じる」というケースもあります。それらの人にとっては職場が社会的なつながりの中心になっており、そこに居続けることで居場所や仲間意識を感じられるため、積極的に残業を選ぶということもあるでしょう。 - 通勤ラッシュの回避

大都市圏では、朝夕のラッシュを避けるために、「少し遅くまで会社に残ったほうが通勤が楽だ」という動機で残業をする方もいます。定時で帰ってしまうと混雑した電車に乗らなければならず、それが大きなストレスになることから、わざと時間をずらすために残業を利用するというわけです。 - 個人の目標達成やスキルアップの戦略的活用

会社によっては、定時後のオフィスを開放して、資格勉強や副業的な活動を黙認する場合があります。こうした環境下では、あえて職場に残り、自分のスキルアップに取り組む人も出てきます。これも広義の意味での「残業」という位置づけで説明していますが、実際は会社が命じた業務(業務指示)でなければ自主的活動に該当するため、残業代は支給されないのが一般的です。

残業意欲を引き起こす要因の相互作用

従業員が残業することを選択する理由は、多くの場合、単一の要因ではなく複数の要因が重なり合っています。例えば、以下のような複合要因が考えられます。

- 経済的理由 × 組織文化の影響

基本給が低いので残業代で稼がなければならないが、同時に「長時間労働を評価する」企業風土があるために、むしろ残業がしやすい雰囲気が形成される。 - 個人の熱意 × キャリアアップ志向

仕事そのものが好きで熱心に取り組んでおり、そこに「残業をするほど評価される」システムが加わると、本人のやりがいと評価獲得の動機が合致して深夜まで残業する。 - 責任感 × 家庭の事情

担当業務を必ず納期内に終わらせたいという責任感がありつつ、子供の教育費がかさんでいる状況だと、残業に対して一層前向きになる。

このように多様な複数の動機が複雑に絡み合うため、企業が「残業を減らそう」と考えるならば、それらの背景にある根本的な問題を複数の角度から解決していかなければなりません。

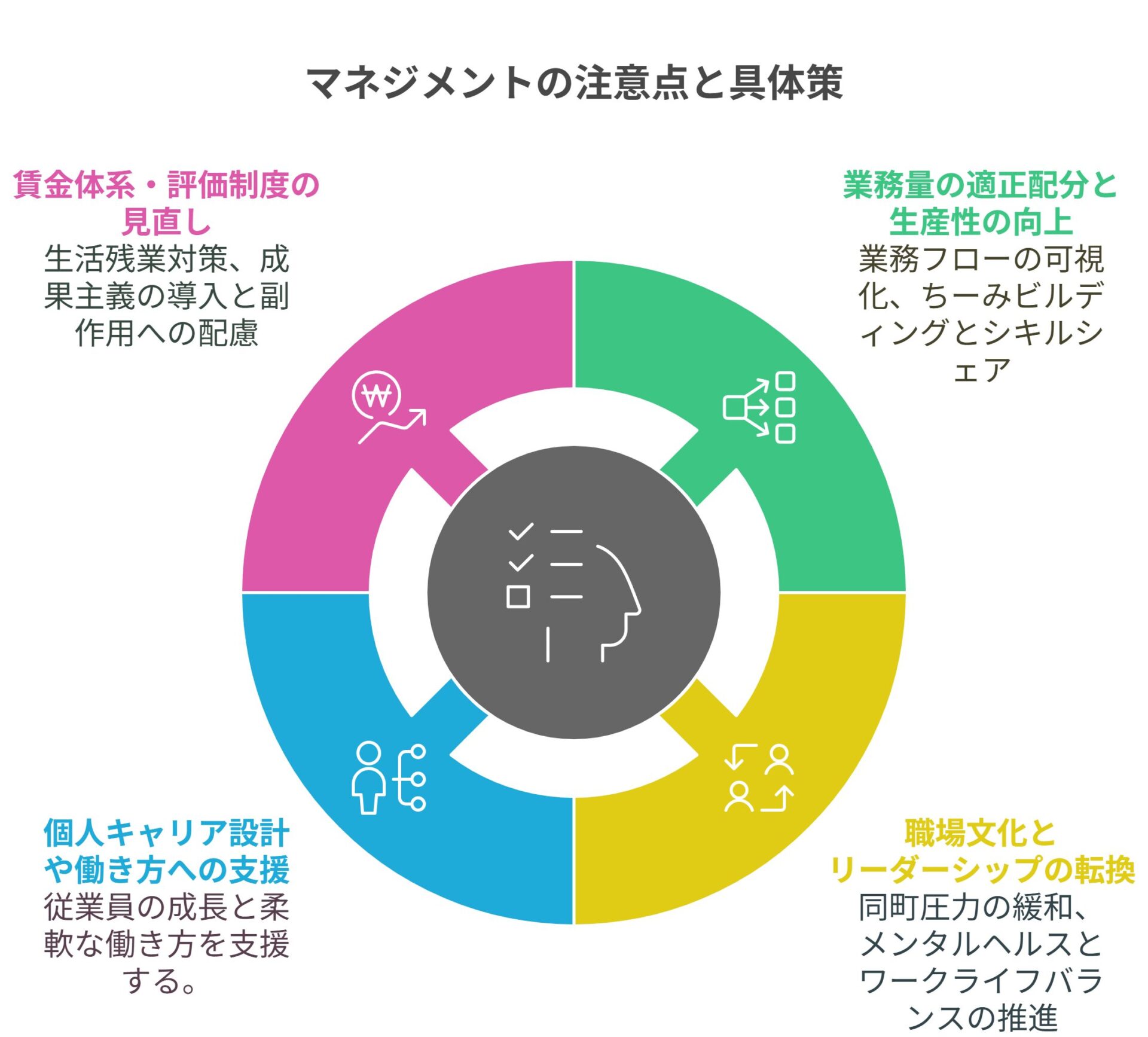

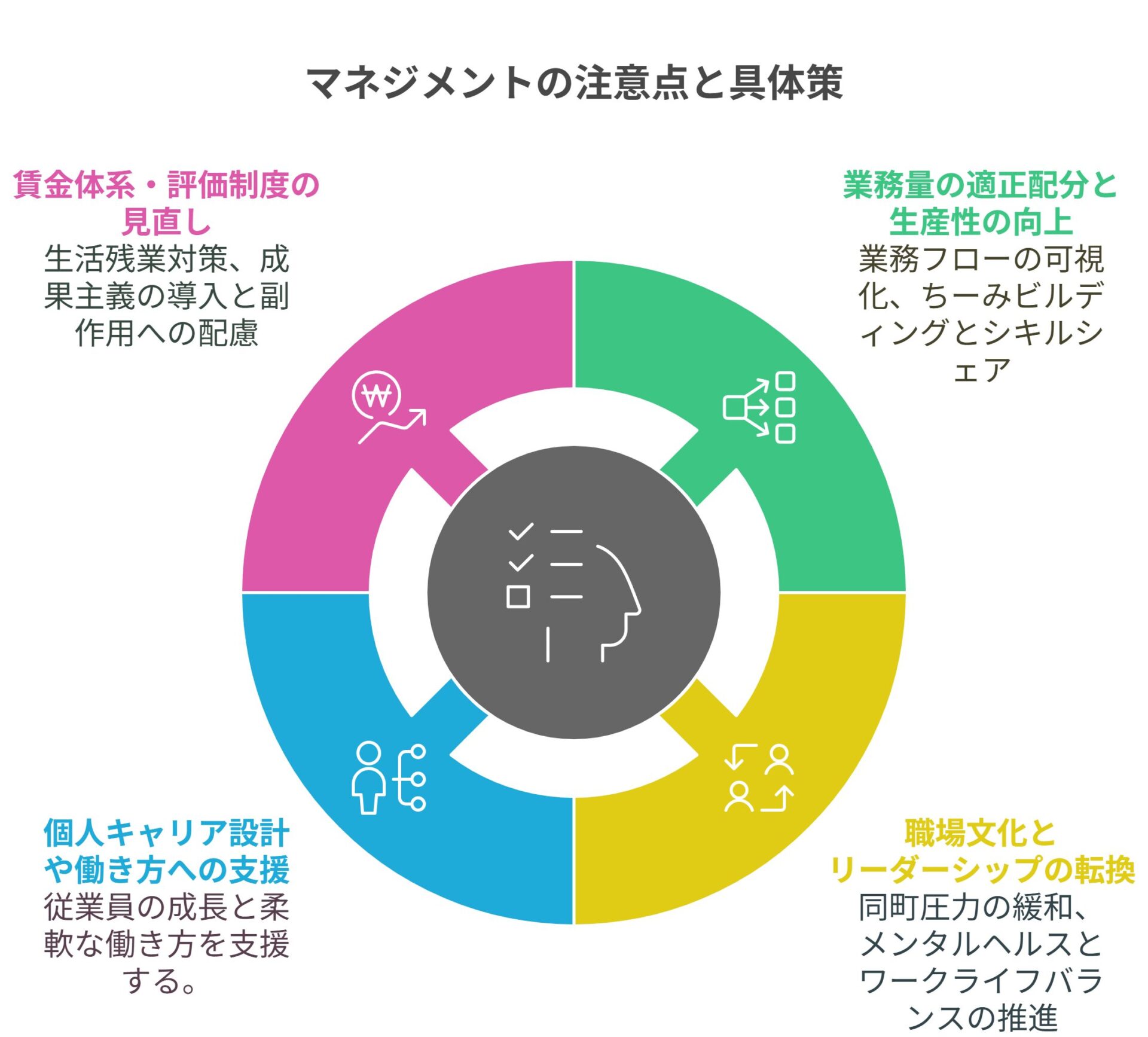

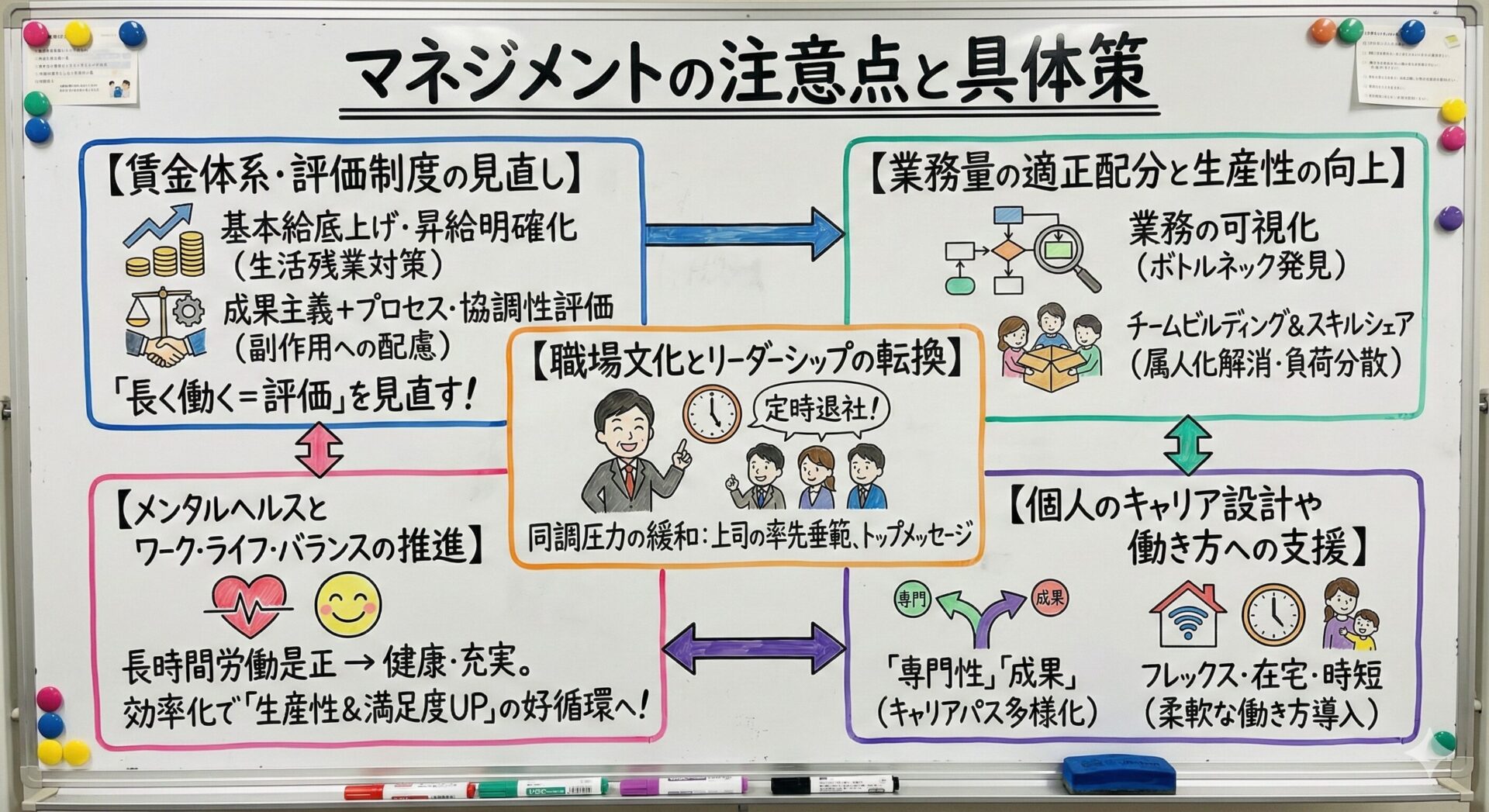

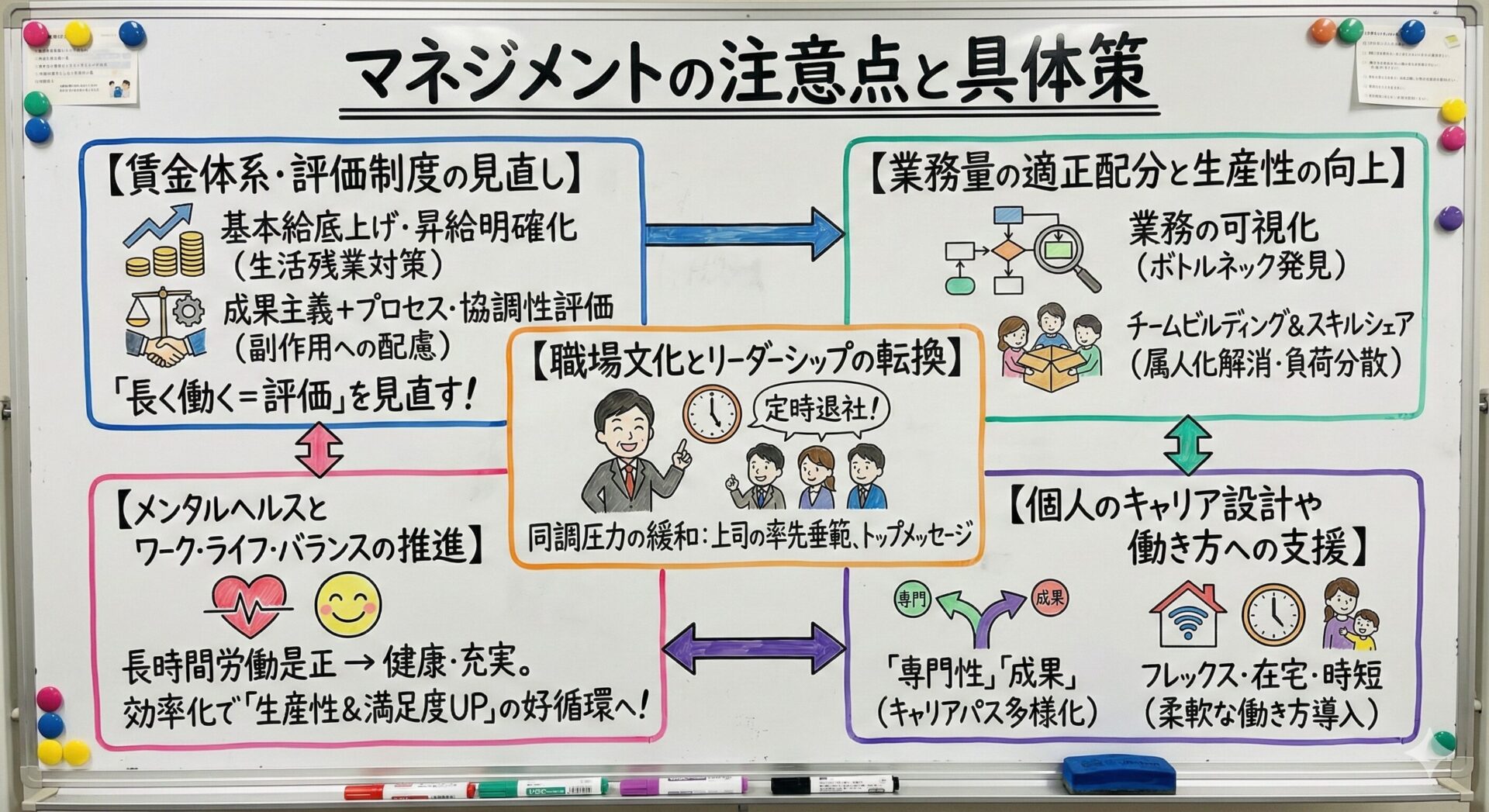

マネジメントの注意点と具体策

賃金体系・評価制度の見直し

- 生活残業対策

残業代に依存しなければ生活が成り立たない従業員が多い場合は、基本給の底上げや昇給制度の明確化などが必要です。また、定時内の生産性向上を適切に評価する仕組みを整え、「長く働くことが評価される」風土を見直すことが重要となります。 - 成果主義の導入と副作用への配慮

単純に「成果が出ればいい」という形だけの成果主義になってしまうと、社内での競争が激しくなり、チームワークが損なわれてしまう恐れがあります。成果主義を導入する場合は、協調性やプロセス面も評価するしくみを整え、「定時内で高い成果を出す人が報われる」ようバランスをとりましょう。

業務量の適正配分と生産性の向上

- 業務の可視化

業務フローを作成して現状の業務を可視化することで、業務の重複やボトルネックを発見しやすくなります。不要な手順を削減するだけでも、定時内で十分に終わる仕事量になるケースも珍しくありません。 - チームビルディングとスキルシェア

特定の社員だけに業務が偏っていると、その人だけが慢性的に残業する状況が固定化されてしまいます。チームビルディング研修や定期的なスキル共有会を行うことで、複数のメンバーが同じ業務をカバーできる体制を作りましょう。結果として残業リスクが分散し、個人への負担が軽減されます。

職場文化とリーダーシップの転換

- 同調圧力の緩和

「上司が早く帰る」「管理職が率先して定時退社を奨励する」といったトップダウンの姿勢は非常に重要となります。特に経営者や役員は「残業を美徳としない」という強いメッセージを発信し、それを評価制度にも反映することで、組織全体の意識が変わりやすくなるでしょう。 - メンタルヘルスとワーク・ライフ・バランスの推進

長時間労働は、メンタルヘルスへの悪影響や離職率の上昇リスクにつながります。従業員の健康や人生の充実を考慮することは、結果的に企業の持続的成長にもつながります。時間外労働を減らし、仕事の効率化を図る施策を積極的に導入することで、生産性と従業員満足度を高める好循環を生み出せるでしょう。

個人のキャリア設計や働き方への支援

- キャリアパスの多様化

「残業をすれば評価される」だけでなく、「専門知識を高めれば評価される」「定時内に高い成果を出せば昇進につながる」といった多様なキャリアパスを提示することで、長時間労働一辺倒の働き方から抜け出しやすくなります。 - 柔軟な働き方の導入

フレックスタイム制や在宅勤務、時短勤務などを新たに導入することにより、従業員が自分の生活スタイルに合わせて働ける環境を整えます。通勤ラッシュの回避や育児・介護などの事情を考慮できれば、無理に「会社に長くいなければならない」という考え方を変えるきっかけになるでしょう。

Q&A

Q1.「残業代が減ると生活が苦しくなるという従業員への対処法は?」

A. まずは賃金体系そのものを見直す必要があります。基本給が低すぎる場合、従業員は将来的に不安を感じ、モチベーションを失いがちです。昇給・賞与・インセンティブなどの仕組みを整え、定時内の生産性向上でも正当に評価される仕組みを検討しましょう。また、必要があれば福利厚生やサポート制度の充実を図ることで、従業員が安心して働ける環境を整備します。

Q2.「上司や社内に『残業が多いほうが頑張っている』という文化が強い場合、どう変えていけばいいですか?」

A. まずは経営トップや役員が「長時間労働が頑張りの証」ではなく、「短時間で成果を出すことが評価される」という方針を明確に発信する必要があります。制度面でも、残業時間を単なる頑張り指数として見るのではなく、実際のアウトプットやチームへの貢献度など、複数の指標を用いて評価することを取り入れてください。管理職が率先して定時退社に取り組むなど、行動で示すことも重要です。

Q3.「従業員が『やりがいがあるから残業しても苦にならない』と言っていますが、健康面でのリスクは考えなくてよいのでしょうか?」

A. どれだけやりがいを感じていても、過度な長時間労働が続けば疲労やストレスが蓄積し、心身に支障をきたすリスクが高まります。特にプロジェクトの佳境などで一時的に残業が増えるのはある程度やむを得ないとしても、それを常態化させないようにするのが管理職の責任です。定期的な面談や健康診断の結果を踏まえたフォローアップを行い、従業員が無理をしていないかをチェックしましょう。

Q4.「ダラダラ残業をしている社員に対しては、どう指導すればいいですか?」

A. まずは事実確認が大切です。業務の進め方が非効率なのか、それとも本当に意図的にペースを落としているのかを明らかにし、必要に応じて業務のやり方やタスク管理を見直す対話を行います。意図的にダラダラしている場合は、職場全体のルールとして「成果と時間の使い方」を透明化し、客観的な指標で評価・改善を促すことが有効です。場合によってはペナルティや厳重な注意が必要になることもあります。

Q5.「通勤ラッシュ回避のために残業する従業員がいるのですが、これは良くないのでしょうか?」

A. 一概に悪いとは言えません。混雑のストレスから解放されることで、従業員の疲労を軽減できる可能性もあります。ただし、業務が終わっているのに職場に滞在することで、企業には様々なコストが発生しますし、結局、形だけの残業と見なされる恐れもあります。フレックスタイム制など、より柔軟な働き方を導入すれば、定時後にオフィスに残るのではなく、それぞれが最適な時間に出退勤できるように調整することができます。

まとめ

「なぜ残業したがる人がいるのか」という問いに対しては、一言で「業務量が多いから」と片付けられない、実に多面的な背景があることがわかります。経済的な必要性(生活残業やローン返済)、組織文化や評価制度による同調圧力、キャリアアップを狙った自己アピール、純粋な仕事への熱意や没頭、さらには家に帰るより職場にいたいなどの個人的嗜好まで、さまざまな要因が複雑に絡み合っているのです。

企業がこれらの要因を理解せず、「残業削減をただ命じる」「残業時間を減らすノルマだけを押し付ける」方法をとってしまうと、従業員のモチベーション低下や不満を招き、逆効果になりかねません。むしろ、適正な給与・評価制度の整備や、業務の効率化、柔軟な働き方の導入など、個人と組織の双方にメリットをもたらす対策を総合的に実施することが必要です。

特に中堅中小企業では、1人ひとりの戦力が企業の成長を支えているため、従業員の健康や働きやすさを軽視してしまうと、優秀な人材の離職につながります。一方で、社員が納得しやすい仕組みと職場文化を整えれば、高い生産性を維持しながら健康的なワークスタイルを実現することも十分可能です。経営トップのコミットメントと現場レベルでの具体的なアクションを連動させ、組織全体で「結果を出しながら無駄な残業を減らす」方向へとシフトしていきましょう。底上げする一助となれば幸いです。経営は人がすべてです。多忙な日々の中でも、人材育成の視点だけは決して見失わないよう、これからも一緒に歩んでいきましょう。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)