唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

経営というのは、常に決断の積み重ねです。どの事業領域にリソースを振り向けるのか、どの従業員をリーダーに育てるのか、新商品の開発や投資のタイミングをどう図るのか――経営者には、数えきれないほどの選択・決断が日々求められます。しかしながら、多くの中堅中小企業を見渡すと、「わかってはいるけどなかなか決められない」「決断を先送りにしてしまう」という経営者が少なくありません。相談を受ける場面でも、そのような「決めないこと」による弊害が、会社全体をじわじわと苦しめているケースを目にしてきました。

本コラムでは、私の経営コンサルタントとしての実務経験をもとに、「なぜ経営者が決断できずに苦しい状況に追い込まれてしまうのか」「“決めないこと”が引き起こす代償とは何か」について深掘りし、具体的な解決策を提示します。あなたの企業経営のヒントや、意思決定を促すきっかけになれば幸いです。

「決めない経営」がもたらす4つの大きな代償

まずは、「決断しない」「決断を先送りにする」ことによる主な代償を整理してみましょう。

代償①:競争優位性を失う

企業経営において最も大きいリスクの一つは、事業機会を逃してしまうことです。決断の遅れにより、新規顧客へのアプローチが遅れたり、新しい技術やトレンドに対応できなかったりするケースがあります。例えば、自社の主要取引先が求める品質改善やコスト削減の要望に対して、「対応するかどうか」の決断を後回しにしてしまい、結果的に競合他社に仕事を奪われるようなことは決して珍しくありません。

代償②:社員のモチベーション低下

経営者が「決めない」ことで生まれるもうひとつの大きな問題は、社員のモチベーションの低下です。上司や経営者が何も決めずに煮え切らない状態が続くと、社員は「私たちの頑張りはどう評価されるのか?」「次は何を目標に動けばいいのか?」と不安を抱えやすくなります。特に中堅中小企業では、人材一人ひとりの影響力が大きいのが特徴です。優秀な社員ほど、ビジョンや方向性が明確な職場を求め、決断力のあるリーダーのもとで働きたいと考えています。経営者が決断を先延ばしにしつづけると、そうした人材の流出も招きかねません。

代償③:変化対応の遅れ

市場や顧客ニーズ、技術革新など、経営環境は日々変化しています。規模の小さい中堅中小企業ほど、環境変化に対して俊敏に動くことが生き残りのカギになりますが、意思決定が遅ければ遅いほど「実際に取り組もうとしたときにはもう手遅れだった」という状況に陥るのです。例えば、デジタル技術を活用して生産性を高めるチャンスがあったにも関わらず、導入するかどうかの決断をためらっているうちに、競合他社はすでに導入を進め、コスト面でも納期面でも大きな差をつけている――こういうことはよくある話です。企業の生産性の地域格差や規模格差は年々拡大しているとされ、IT化やデジタル活用が遅れた企業の苦戦ぶりが統計上でも明らかになっています。「決めないこと」はこうした変化に乗り遅れる一因ともなるのです。

代償④:リーダーシップへの不信

経営者や役員が何らかの決断を下す際、もちろん社内で慎重に検討することは重要ですが、優柔不断に見えるレベルの「先送り」が続くと、周囲からの信頼が損なわれます。部下や従業員から見ると、「この人についていって本当に大丈夫なのか」「この経営トップに企業の将来を託せるのか」という疑念を抱き始めることは避けられません。その結果、いくら後になって経営者が英断を下しても、すでに時機を逸しており、組織の結束が弱まっている可能性があります。こうした心理的な面でも「決めないこと」には深刻な影響があるのです。

経営者が決断を先送りにしてしまう3つの心理要因

決断の重要性はわかっていても、それでも実際には「決められない」「どうしても先延ばしにしてしまう」という声をよく耳にします。そこにはさまざまな要因がありますが、ここでは特に代表的な3つの心理的ハードルを紹介します。

要因①:失敗への恐怖

人間は失敗を極度に嫌う傾向があります。経営者であればなおさら、「自分の判断ひとつで会社を傾かせてしまったらどうしよう」という重責を感じやすいものです。しかし、物事においては、チャレンジと失敗は常に表裏一体です。むしろ、リスクを恐れるあまりに何も決めないことそのものの方が、企業として存続する上で大きなリスクになる場合も多いのです。

要因②:情報の過多

現代はインターネットやSNS等を通じて、あらゆる情報が瞬時に手に入る時代です。経営者は情報を入念に集めますが、その結果、かえって「どれが正しい情報なのかわからない」「もっと情報を集めなければ正しい決断ができない」という罠に陥ってしまうケースも少なくありません。情報収集は重要ですが、どこかで区切りをつけ、一定の仮説をもとに決断し、動き始める勇気が経営者にも求められます。

要因③:現状維持バイアス

心理学でいう「現状維持バイアス」とは、変化によるリスクや不確実性を避けようとして、現状にとどまろうとする傾向のことです。新たな投資や新規事業への参入など、従来にない動きをする時には、どうしてもリスクが伴います。「現状のままでもそこそこ利益が出ている」「大きな不満はない」という状態であれば、なおさら変化を避けたい気持ちになるかもしれません。しかし、その「そこそこ」で止まってしまうのは、企業の持続的な成長や、時代の変化への対応を困難にする要因になります。

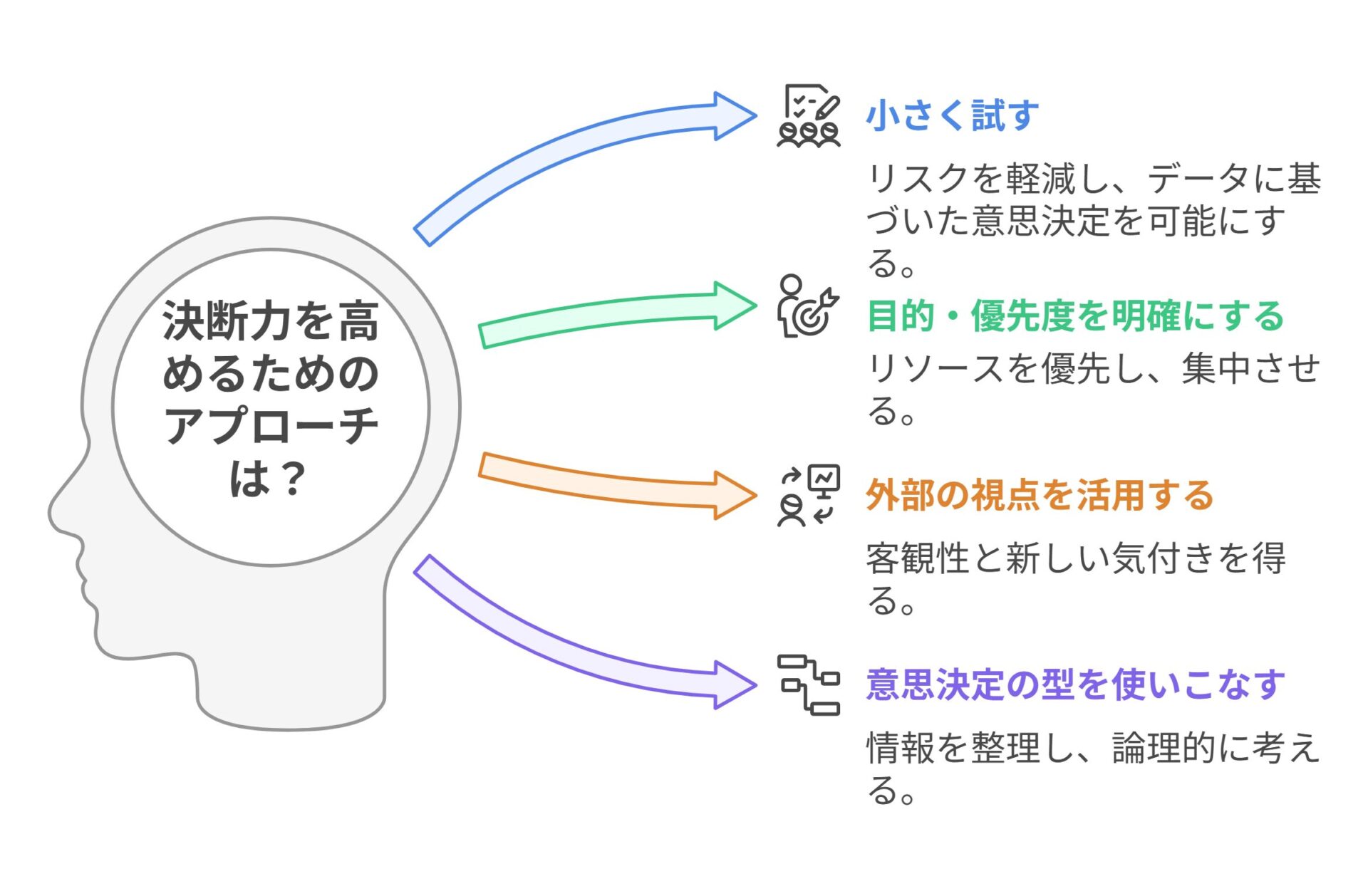

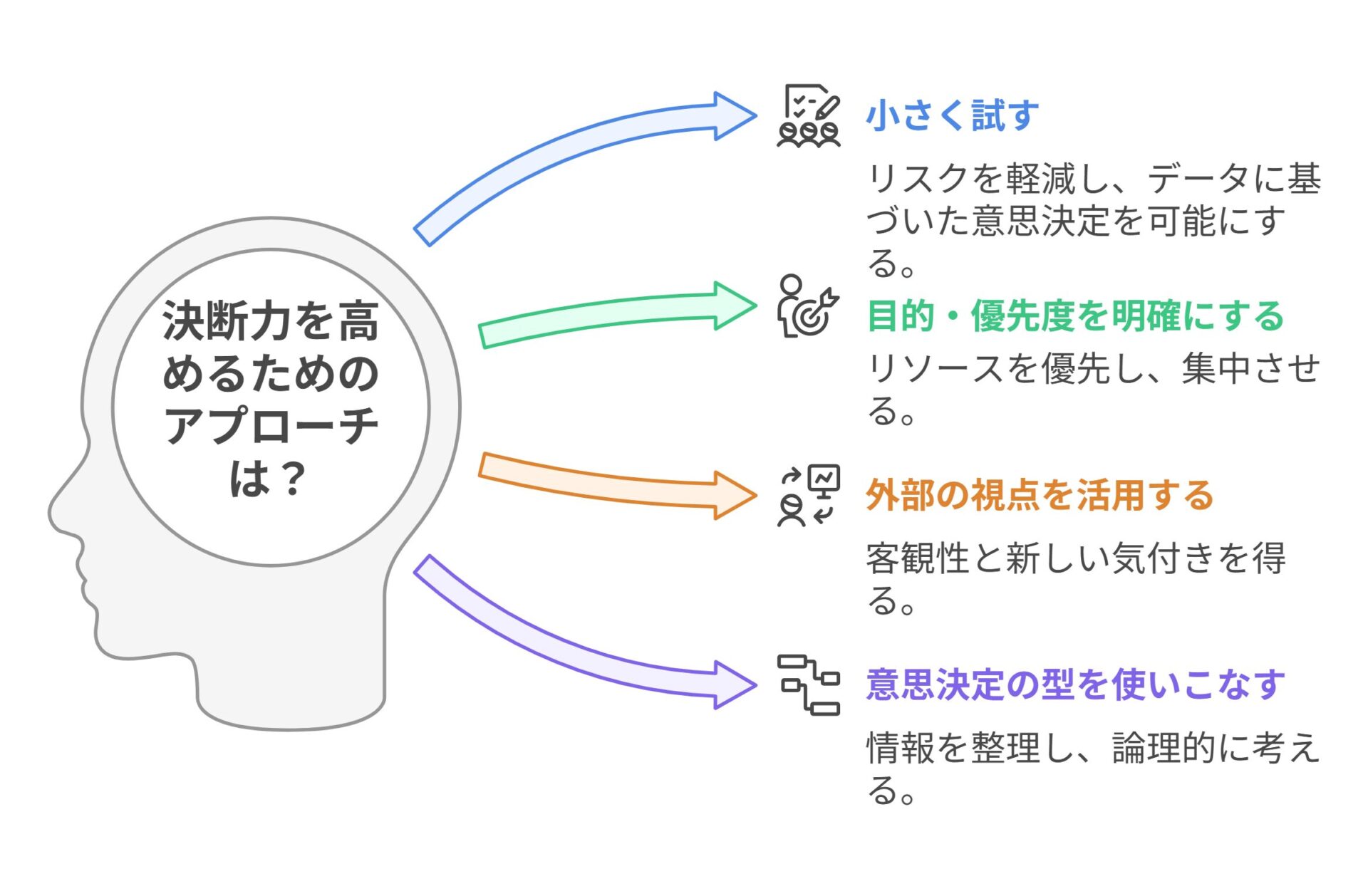

決断力を高めるための具体的アプローチ

では、どうすれば経営者は果断に、そして的確に決断を下せるようになるのでしょうか。ここでは実際に中堅中小企業を支援してきた経験を踏まえ、いくつかのアプローチやフレームワークを紹介します。

小さく試す

大きな意思決定ほど、リスクを恐れて躊躇してしまいがちです。そこで有効なのが「まずは小さく試す」という方法です。例えば、新規事業を立ち上げる際には、少人数のチームでパイロット的に運営してみる、ごく限られた顧客・地域でテスト販売をしてみる等です。こうした「小さな実験」を通じて得られるデータは、経営者の不安を軽減し、より確度の高い意思決定につながります。

このようにリスクをコントロールしつつ動き出すことで、「決めないこと」による機会損失を避けられる可能性が大幅に高まります。

目的・優先度を明確化する

経営判断に迷う原因のひとつに、「そもそも何を優先すべきかわからない」という状態が挙げられます。日常業務に追われている中堅中小企業であればあるほど、目の前の課題や問題が山積みになっている場合が多いからです。そこで必要なのは、経営者自身が「自社にとって本当に大事な目的は何なのか?」を再確認し、重要度に優先順位をつけることです。

- まずは売上拡大が急務なのか?

- 既存顧客の満足度向上に注力すべきか?

- 社員の育成や組織体制の強化が最優先か?

経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)は限られています。全方位に手を出すのではなく、「ここだけは譲れない」という軸を明確にすることで、決断への迷いが減ります。

外部の視点を活用する

中堅中小企業では特に、社長がひとりで悩みを抱え込みがちです。社内には組織上の上下関係があるため、オープンに意見を言い合えない場合もあるでしょう。結果として、客観性を失い、堂々巡りになってしまうことがよくあります。こうしたときに有効なのは、外部の視点をうまく活用することです。例えば、信頼できる経営者仲間に相談してみる、専門家(コンサルタントなど)にアドバイスを求めるといった行動が、意思決定の後押しになることが多々あります。

私自身も、中堅中小企業の経営者の方々のご相談にのったのちに、「自分では思いつきもしなかった観点に気づかせてもらえた」「問題の本質が見えてきた」「何をすべきかが明確になった」と言っていただくことがしばしばあります。

意思決定の「型」を使いこなす

ビジネスにおける決断を、もっとスムーズに、そして確度の高いものにするために、体系的な「型」を活用することをお勧めします。これは、勘や経験だけに頼るのではなく、情報を整理し、論理的に考えるためのツールです。例えば、PDCAサイクルは、決断を「完璧な一撃」と捉えるのではなく、「仮説に基づいた小さな試行錯誤」と捉える視点を与えてくれます。計画(Plan)を立て、実行(Do)し、その結果を検証(Check)し、次の改善(Action)につなげる。このサイクルを回すことで、たとえ最初の決断が最善でなくても、素早く軌道修正し、より良い方向へと導くことが可能になります。特に、変化の速い現代においては、一度の決断で全てを決めきるよりも、この「試して学ぶ」姿勢が、機会損失を防ぎ、結果的に大きな成果を生み出すカギとなります。

また、複雑な問題に直面した際には、「事実と仮説を明確に分け、メリット・デメリットを整理して結論を導く」というプロセスが有効です。得られている客観的な「事実」は何か、それに基づいてどのような「仮説」が立てられるのか。そして、その仮説を実行した場合の「メリット」と「デメリット」を具体的に洗い出すことで、感情に流されず、論理的に最善策を見つけ出す助けとなります。

Q&A

Q1. 「決断は早いほうがいい」とわかっていても、周囲の反対を恐れて躊躇してしまいます。どうすればいいでしょうか?

A. 周囲の反対意見や抵抗がある場合、「相手が何を懸念しているのか」を丁寧にヒアリングすることが重要です。反対の理由をしっかり把握し、必要があれば計画を修正する、追加の説明やデータを用意するなど、具体的なフォローを行いながら、最終的な判断は経営者が責任を持って下します。周囲の声を聞くことと、最終判断を先延ばしにすることは別物です。

Q2. 情報を集めすぎると結局迷ってしまうので、どこまで調べればいいのかがわかりません。

A. 情報収集には「ここまで集めたら仮説を立てて決断する」という目安をあらかじめ設定しておくことが大切です。すべての情報を網羅できることは不可能ですし、意思決定は常に不確実性をはらむものです。一定のラインを超えたら見切りをつけて実行に移し、検証しながら修正するという考え方を取り入れてみましょう。

Q3. 部下や役員から「まだ様子を見たほうがいい」という意見が多く、意思決定に踏み切れません。

A. 「様子見」する理由は、往々にしてリスク回避です。リスク回避の発想を否定するわけではありませんが、いつまでも様子見を続けることで生じる“機会損失”というリスクも大きいはずです。リスクを可視化し、小さく取り組める方法を検討してみてください。たとえば、段階的に導入するとか、予算を限定するといったやり方です。

Q4. 経営者として決断を誤ったら社員や顧客に申し訳ないのですが、どう立ち直ればいいでしょうか?

A. 決断がうまくいかないことは、どんな優秀な経営者でも起こり得ます。大切なのは、決断を誤った後の「対処」と「学び」です。状況を速やかに把握し、軌道修正を図り、再度チームとともにリカバリー策を実行します。そのプロセスで得た知見は、次の意思決定に活かせます。失敗を早期に認めて対処できる会社は、結果的に回復力が高まります。

まとめ

意思決定を先送りにすることは、企業にとってさまざまなデメリットをもたらします。市場競争力の低下、社員のモチベーションダウン、組織の混乱、リーダーシップへの不信――どれをとっても、現代の急激な変化の中を生き抜く中堅中小企業にとって致命的になりかねません。

とはいえ、経営者が抱える心理的ハードルやリスクへの恐れは、当然ながら無視できるものでもありません。そこで大切なのは、「リスクを管理しつつも、動き始める」という姿勢です。

- 小さく試す:大きな意思決定ほど小さな実験やテストマーケティングを行い、リスクを抑えながら意思決定を下す。

- 目的・優先度を明確化する:なにを最優先すべきかを整理し、複数の課題を一気に解決しようとせず、優先度の高いものから決断していく。

- 外部の視点を活用する:他の経営者や専門家に相談し、客観的な意見を取り入れる。

- フレームワークを使って決断プロセスを回す:PDCAサイクルなど、意思決定と検証を組織的に行う仕組みを整える。

「決めないこと」には、目に見えない形でも大きなコストがかかっています。逆に、決断ができる経営者は、社内外からの信頼を得やすく、組織を成長へと導く可能性が高まります。もし自社で「なかなか決断が進まない」「トップが決めてくれない」といった停滞感を感じたら、まずは原因を整理し、できる範囲で一歩踏み出してみましょう。完璧を期するよりも、失敗を恐れず実行し、そこから学ぶほうが、長期的には企業の存続と成長につながります。

コンサルタント経験を通じ、多くの企業が「決める勇気」を持ったときに大きく飛躍していく瞬間を目の当たりにしてきました。本コラムが、そうした一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)