唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

近年、人的資本経営や働き方改革の文脈の中で、「360度評価(多面評価)」という言葉を耳にする機会が爆発的に増えました。

「上司だけでなく、部下や同僚からも評価を集めることで、公平性が増す」

「風通しが良くなる」

そのような甘い売り文句と共に、360度評価の導入を検討される経営者の方からのご相談もあります。また、クライアントの一般社員から「上司から評価されるだけではフェアじゃないので、一般社員が上司を評価する仕組みがあってもよいのではなないか?」といった意見をいただくこともあります。

しかし、私はあえて、この場ではっきりと申し上げます。

「安易な360度評価の導入には、断固として反対です!」

なぜなら、360度評価を導入し、結果として社内が疑心暗鬼に包まれ、組織崩壊の危機に瀕した会社を実際に見たことがあるからです。現場の実態を無視したきれいごとだけの制度設計は、百害あって一利なしです。

とはいえ、トヨタ自動車や三菱電機といった日本を代表するトップ企業や、成長著しいベンチャー企業がこぞって360度評価を採用し、成果を上げていることもまた事実です。そこには、失敗する企業が見落としている決定的な違いと戦略的な意図が存在します。

本コラムでは、コンサルタントとしての長年の知見と最新の市場データを踏まえ、360度評価が「毒」になるメカニズムと、それを「薬」に変えるための条件について、忖度なしで徹底解説していきます。

データで読み解く「360度評価」の現在地

日本企業の導入実態と「二極化」の真実

まず、個人の感覚論ではなく、客観的なデータから日本の現状を把握しましょう。「360度評価は本当に普及しているのか?」という問いに対し、数字は明確な答えを出しています。

リクルートマネジメントソリューションズの調査によれば、360度評価の導入率は2007年時点ではわずか5.2%に過ぎませんでした。しかし、2018年には11.8%、そして2020年には31.4%へと急増しています。さらに注目すべきは、導入企業の過半数(50.4%)が「今後も継続・実施したい」と回答している点です。

さらに、株式会社シ―ベースが2024年に行った調査では、より衝撃的なデータが示されています。従業員数5,000名以上の大企業における導入率は、なんと68%に達しているのです。もはや大企業においては、360度評価は「あって当たり前」のインフラになりつつあります。

なぜ、360度評価の導入が加速しているのか?

この背景には、日本企業の組織構造における「3つの地殻変動」があります。

- 「上司の目」の限界(管理範囲の拡大とリモートワーク)

働き方改革やリモートワークの普及により、上司が部下の行動を隣の席から見ることが難しくなりました。部下が画面の向こうでどのような態度で仕事をしているのか、同僚とどのように接しているのか、「上司からは見えない死角」が激増した結果、上司一人の観察だけでは評価が成立しなくなっているのです。

- ハラスメント・コンプライアンスへの危機感

パワハラ防止法の施行や社会的責任(CSR)の観点から、独善的なマネジメントは許されなくなりました。閉鎖的な部署内で上司が暴走していないか、会社としてそれを検知するセンサーとしてのニーズが高まっています。

- 人的資本経営とタレントマネジメント

株式会社シ―ベースの2025年版調査でも示唆されている通り、導入企業の多くは「人材開発」「社内コミュニケーション活性化」「DX」といった課題解決を目的としています。単なる査定ツールではなく、人材データとして多面的な情報を蓄積しようという動きです。

しかし、ここで注意が必要です。「大企業がやっているから」といって、中堅中小企業がそのまま真似をしてしまうと、大火傷を負います。なぜならば、大企業と中堅中小企業では、「匿名性」の担保や「評価スキル」のばらつきといった前提条件が全く異なるからです。

なぜ私は360度評価に「反対」なのか? 現場で起きる2つの悲劇

私が360度評価の導入に慎重な姿勢を崩さないのは、360度評価の2つの本質的な欠陥が、多くの組織で解決されていないからです。

懸念①:素人による評価は「人気投票」に堕ちる

人事評価とは本来、一定の訓練を受けた管理職が、企業の目標と照らし合わせて行う高度な業務です。評価のプロではない一般社員にそのような高度な業務を任せることは、やはり構造的に無理があります。

JILPT(労働政策研究・研修機構)の研究でも指摘されていますが、訓練されていない評価者は、以下のようなバイアス(心理的な偏り)に容易に陥ります。

- ハロー効果(Halo Effect): 「愛想が良い」「声が大きい」といった一つの特徴に引きずられ、全ての項目を高く評価してしまう。

- 中心化傾向: 自信がないため、極端な点数を避け、全員に「3点(普通)」をつける。

結果として、厳しいけれど正しいことを言う上司が「嫌なやつ」として低評価を受け、部下に甘くお菓子を配るような上司が「いい人」として高評価を受ける。これは紛れもなく「衆愚政治」であり、組織の規律は完全に崩壊するでしょう。

懸念②:「悪口大会」による心理的安全性の破壊

「匿名で上司について書いてください」と言われたとき、日頃の鬱憤が溜まっている社員は果たしてどうするでしょうか?

360度評価は建設的なフィードバックではなく、人格攻撃や誹謗中傷の場と化すリスクが極めて高いことは想像に難くないと思います。

「あの人は生理的に受け付けない」

「人として終わっている」

そのようなコメントを受け取った上司の気持ちを想像してみてください。ショックを受け、部下全員を敵だと思い込み、疑心暗鬼に陥るでしょう。これを「心理的安全性の破壊」と言わずして何と言うのでしょうか?

360度評価の導入前に知るべき「3つの落とし穴」

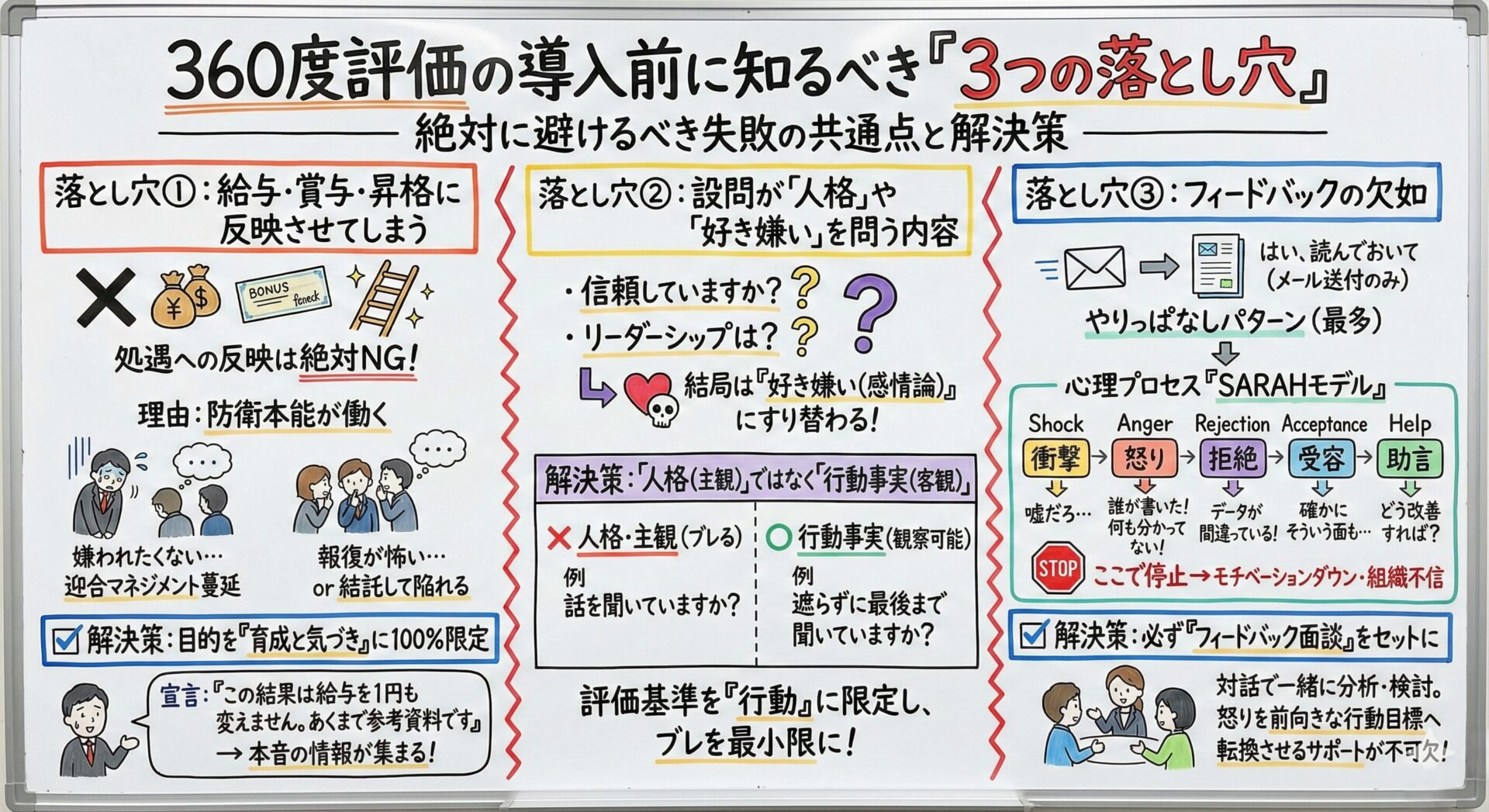

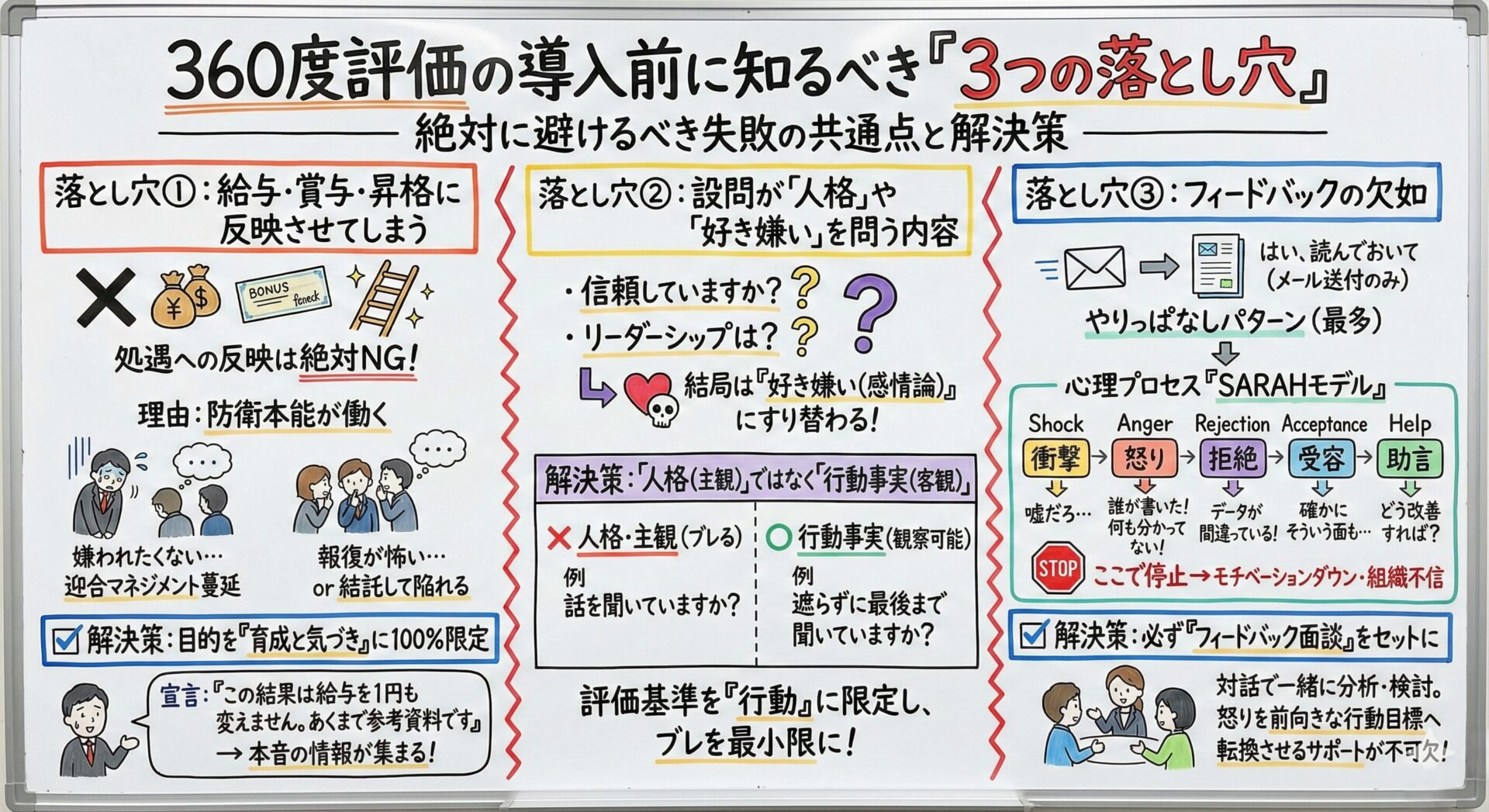

それでもなお、「組織の死角をなくしたい」「風通しを良くしたい」という思いで360度評価の導入を検討されるのであれば、以下の「3つの落とし穴」だけは絶対に避けるようにしてください。これらは、360度評価導入企業において、失敗した事例の大半に見られる共通点です。

落とし穴①:給与・賞与・昇格に反映させてしまう

これが最大かつ最悪の失敗要因です。様々な調査でも、導入目的が「評価・処遇」と「人材開発」の間で揺れ動いている企業が見受けられますが、360度評価の「処遇への反映」は絶対にNGです。

理由はシンプルです。人間は、自分の給与が脅かされると分かった瞬間、そこには必ず防衛本能が働くからです。

- 上司の心理: 「部下に嫌われてしまったことで、ボーナスが下がってはたまらない」と考え、厳しい指導や耳の痛い指摘ができなくなります。結果、部下に迎合するマネジメントが社内に蔓延します。

- 部下の心理: 「低い点数をつけて、後で犯人探しをされて報復人事を受けるのが怖い」と考え、当たり障りのない満点をつけるか、逆に結託して特定の上司を陥れようとします。

解決策は極めてシンプルです。導入目的を「処遇」から完全に切り離し、「上司の育成と気づき」に100%限定するようにしてください。「この結果はあなたの給与を1円も変えません。あくまで、あなたがより良いリーダーになるための参考資料です」と宣言することで初めて、本音の情報が集まるようになるのです。

落とし穴②:設問が「人格」や「好き嫌い」を問う内容になっている

「〇〇課長はリーダーシップがありますか?」

「〇〇課長を信頼していますか?」

一見するとまともな設問に見えますが、これらの設問は非常に危険です。なぜならば、「信頼」や「リーダーシップ」の定義は人によって異なるため、結局は「その人のことが好きか嫌いか」という感情論にすり替わってしまうからです。

解決策は、「人格」ではなく、客観的に観察可能な「行動事実」に焦点を当てた設問設計を行うことです。

- × 「部下の話をよく聞いていますか?」(主観) ⇒ 〇 「部下が意見を言った際、遮らずに最後まで聞いていますか?」(行動事実)

- × 「意欲的に働いていますか?」(主観) ⇒ 〇 「会議の冒頭で、会議の目的とゴールを明示していますか?」(行動事実)

評価基準を「行動」に限定することで、評価者のスキル不足によるブレを最小限に抑えることができます。

落とし穴③:フィードバックの欠如

せっかく出力した診断結果のレポートを、「はい、これ君の結果ね。読んでおいて」とメールで送付して終わりにする。これが最も多い「やりっぱなし」パターンです。

自分の悪い点を突きつけられた人間は、心理学的に「SARAH(サラ)モデル」と呼ばれる反応プロセスを辿ります。

- Shock(衝撃): 「嘘だろ…」

- Anger(怒り): 「誰がこんなことを書いたんだ!部下は何も分かっていない!」

- Rejection(拒絶): 「こんなデータは間違っている!」

- Acceptance(受容): 「確かにそういう面もあるかもしれない…」

- Help(助言): 「どうすれば改善できるのだろうか?」

何のフォローもなしに結果だけを渡してしまうと、多くの人は「Anger(怒り)」や「Rejection(拒絶)」の段階で止まってしまいます。これでは成長どころか、単にモチベーションダウンと組織不信を招くだけです。

解決策としては、結果返却時には、人事担当者や外部コンサルタント、あるいはトレーニングを受けた上司が同席する「フィードバック面談」を必ずセットにするようにしてください。「なぜ部下はこう感じたのか?」を一緒に分析・検討し、怒りを前向きな行動目標へと転換させるコーチング的なサポートが不可欠となります。株式会社シ―ベースの調査でも、フォローやアクションプランの有無が効果実感に直結するという結果が出ています。

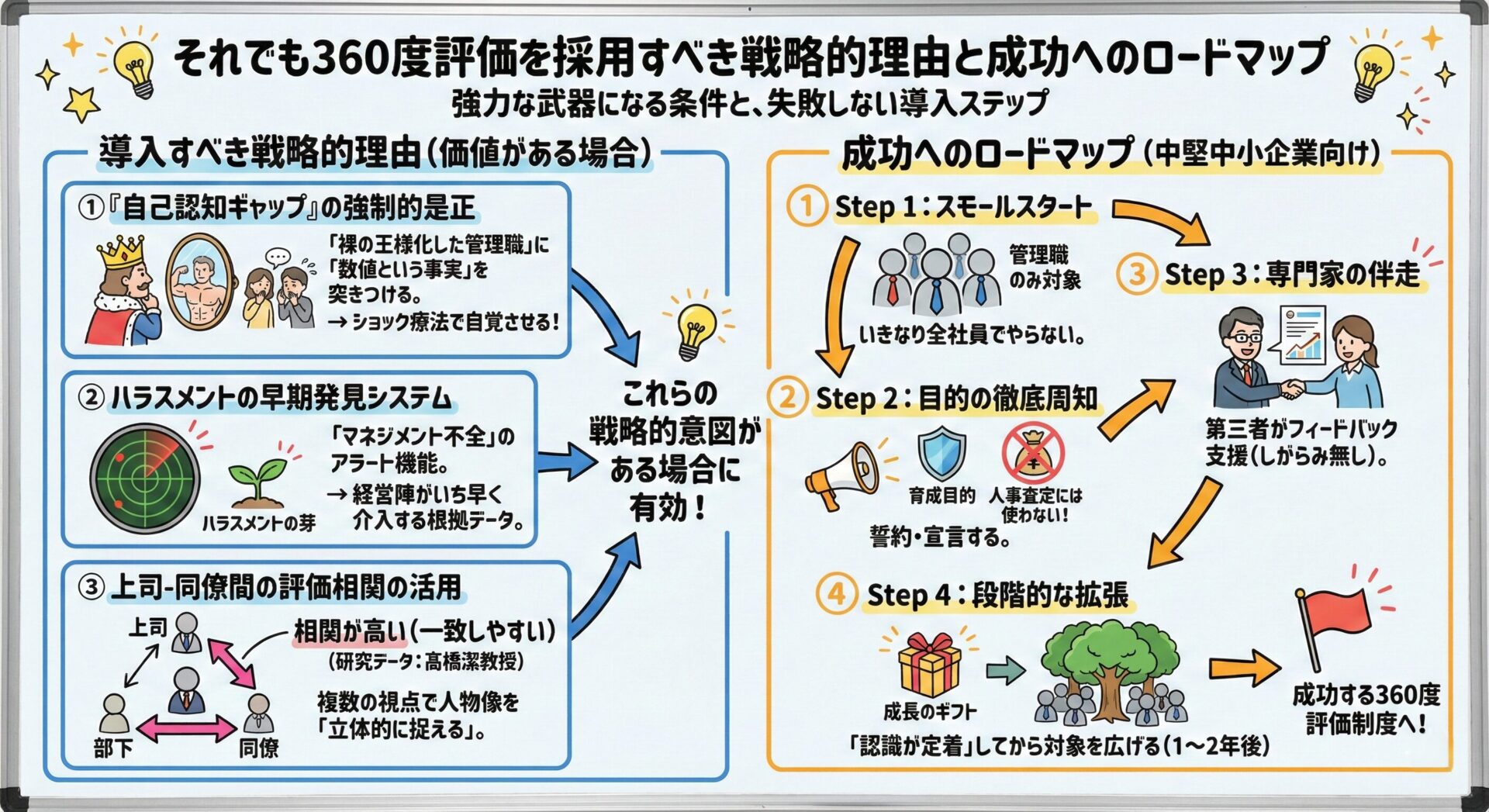

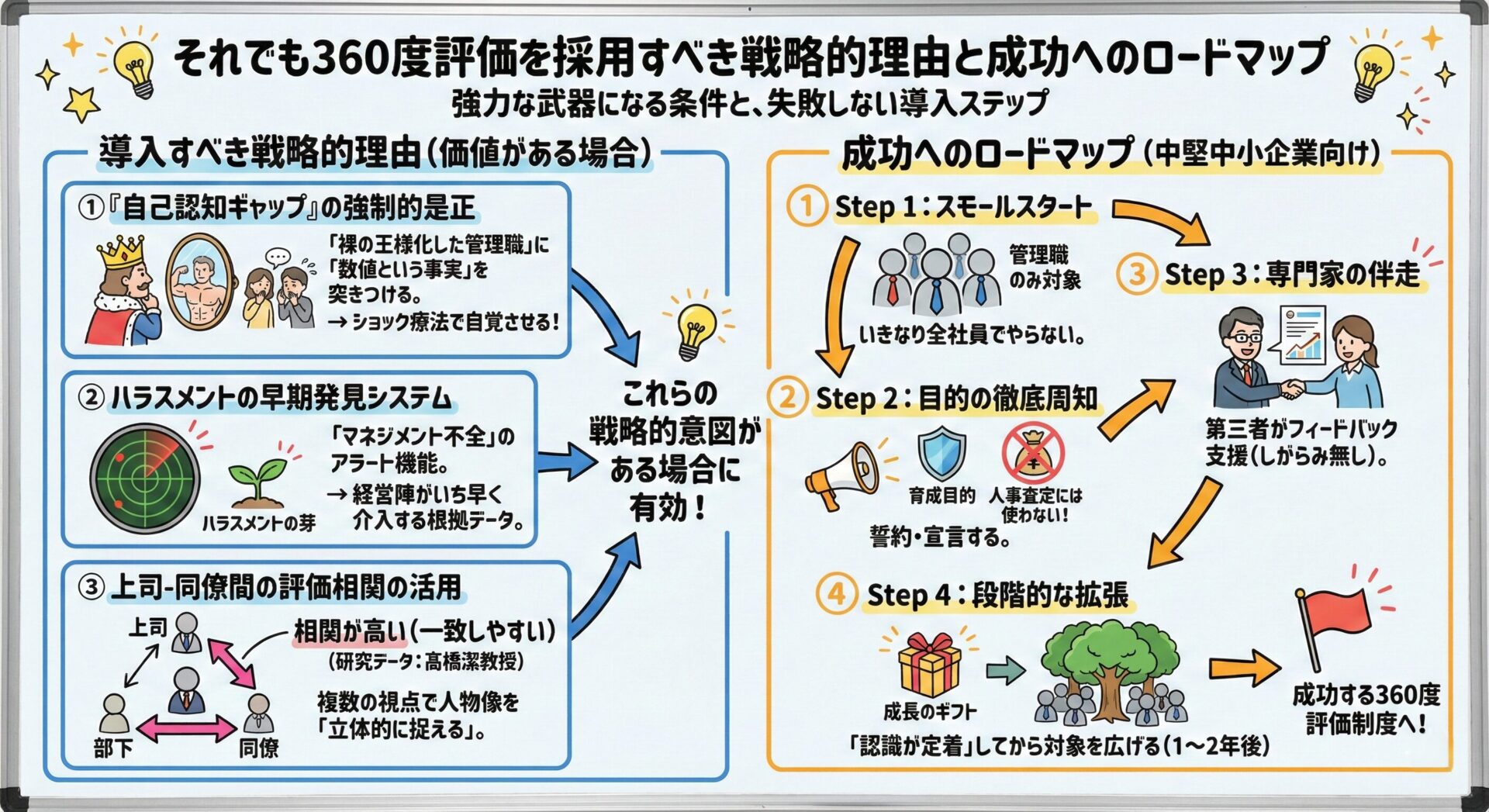

それでも360度評価を採用すべき戦略的理由と成功へのロードマップ

360度評価を導入する価値がある場合

ここまで厳しいことをお伝えしてきましたが、一定の条件下では360度評価は強力な武器になります。私がコンサルタントとして導入すべきと判断するのは、以下の戦略的意図がある場合です。

- 「自己認知ギャップ」の強制的な是正

いくら口頭で注意しても変わらない「裸の王様化した管理職」に対し、数値という事実を突きつけることで、「自分はできているつもりだが、周囲には全く伝わっていない」という認知のズレを自覚させるショック療法としては、これ以上のツールはないでしょう。

- ハラスメントの早期発見システムとして

「管理職のマネジメント不全」や「ハラスメントの芽」を早期に発見するためのアラート機能としては、360度評価は極めて有効な手段となります。特定の部署だけスコアが異常に低い場合、経営陣がいち早く介入して是正するための根拠データとなります。

- 上司-同僚間の評価相関の活用

研究データ(人事評価を効果的に機能させるための心理学からの論点(髙橋潔教授))によれば、自己評価よりも「上司と部下」「上司と同僚」の評価の方が相関が高い(一致しやすい)ことが示されています。つまり、一人の上司の目だけでなく、複数の視点を集めることで、より人物像を立体的に捉えることが可能になります。

中堅中小企業のための「失敗しない導入ステップ」

もし貴社で導入するなら、以下のステップを踏むことを強く推奨します。

- Step 1:スモールスタート

いきなり全社員で行わず、まずは管理職のみを対象とする。 - Step 2:目的の徹底周知

「人事評価(査定)には一切使わない」「あくまで育成目的である」と宣言し、誓約する。 - Step 3:コンサルタントや専門家の伴走

社内の人間関係しがらみのない第三者が、結果の読み解きやフィードバックを支援する。 - Step 4:段階的な拡張

1〜2年運用し、社内に「これは自分を成長させるためのギフトだ」という認識が定着してから、対象を広げる。

Q&A

Q1. 社員数30名程度の会社ですが、導入しても大丈夫でしょうか?

A. 慎重な判断が必要です。「匿名性」が担保できないリスクが高いです。360度評価の生命線は「誰が書いたか分からない(だから本音が書ける)」という点にあります。部下が1〜2名しかいない環境で実施すれば、筆跡や文体、内容から容易に書いた人間を特定できてしまいます。

小規模組織で実施する場合は、

- 評価者に他部署のメンバーや取引先を含めて人数(母数)を増やす(5名以上推奨)。

- フリーコメント(自由記述)を廃止し、選択式の数値評価のみにする。

といった対策が必須です。もし匿名性が守れないのであれば、やらない方がマシだと私は考えます。

Q2. 360度評価の導入コストはどれくらいかかりますか?

A. システム費用以上に、「運用コスト(時間)」を見込んでください。最近はSaaS型のツールも普及しており、システム利用料自体は一人当たり月額数百円〜数千円で済む場合もあります。しかし、見落としがちなのが「見えないコスト」です。全社員が評価入力にかける時間、集計の手間、そして何より「フィードバック面談を行う管理職や人事の工数」です。ここを節約してシステム導入だけで終わらせると、前述の「やりっぱなし」になり、投資が無駄になります。「お金」だけでなく「幹部の時間」を投資する覚悟が必要です。

Q3. 社長である私も360度評価を受けるべきでしょうか?

A. 受けるべきです。それが成功への最短ルートです。「お前たちを評価してやる」という上からのスタンスでは、社員はシラけてしまい、本音を出しません。「私も完璧ではない。裸の王様になりたくないから、耳の痛いことも言ってほしい」と社長自らが晒け出し、厳しい結果を真摯に受け止める姿勢(あわよくば、その結果を社員に公開する)を見せることで、初めて社員は「この制度は安全なんだ」「会社は本気で変わろうとしているんだ」と信頼してくれます。トップのコミットメントこそが、最大の成功要因です。

まとめ

360度評価は、決して「導入すれば勝手に組織が良くなる魔法の杖」ではありません。使い方を間違えれば組織を壊す「劇薬」です。しかし、VUCAと呼ばれる不確実な時代、そしてリモートワーク等で「見えない化」が進む現代において、経営者や上司が独りよがりの判断を下すリスクはかつてないほど高まっています。

「自分の姿を客観的に見る」

「痛みを伴う気づきを得る」

このプロセスの価値は、何物にも代えがたいものです。

- 処遇には反映しない(育成目的100%)

- 人格ではなく行動を見る

- やりっぱなしにせず、対話の機会を作る

この3つの原則を遵守し、慎重かつ戦略的に運用できるのであれば、360度評価は貴社のマネジメントレベルを一段階引き上げ、次世代のリーダーを育てるための強力なインフラとなるでしょう。重要なのは「制度」そのものではなく、それを運用する経営者の「覚悟」と「愛」です。批判を恐れず、しかし社員を守るためのガードレールをしっかり設けた上で、組織の鏡を持つ勇気を持ってください。

もし、「自社の規模で導入した場合の具体的なシミュレーションがしたい」「悪口大会にならないための設問項目の実例(テンプレート)が見たい」と思われた方は、ぜひ一度ご相談ください。 貴社の組織風土や課題感をヒアリングした上で、副作用を最小限に抑え、成長効果を最大化するためのオーダーメイドの導入設計をご支援いたします。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)