唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。。

3期目の決算書を前に、重いため息をついていませんか。資金繰りのことで頭がいっぱいになり、夜中に何度も目が覚めてしまう。従業員やその家族の顔が浮かび、「この会社を、どうにかして守らなければ」という重圧に、押しつぶされそうになってはいないでしょうか。

3期連続の赤字。これは、決して軽視できない、極めて深刻な経営の危険信号です。金融機関の評価は厳しくなり、優秀な人材は将来を不安視して離れていくかもしれません。まさに、負のスパイラルの一歩手前にいる状況と言えるでしょう。

しかし、断言します。「まだ、終わりじゃない」と。

絶望の淵に立たされた時、人はつい精神論にすがりたくなります。「気合で乗り切る」「社員一丸となって頑張ろう」。もちろん、その想いは尊いものです。しかし、それだけでは、荒れ狂う嵐の海を乗り越えることはできません。

会社を立て直すために本当に必要なのは、熱い想いを胸に秘めつつも、冷静に、そして現実的に、踏み出すべき「第一歩」を明確にすることです。

私自身、3期連続の赤字となった中堅中小企業をコンサルタントとして支援し、それを立て直した経験が多数あります。このコラムでは、私がコンサルティング現場で培ってきた経験と知識を基に、3期連続赤字という厳しい状況から会社を立て直すための「現実的な第一歩」を、具体的かつ分かりやすく解説します。机上の空論ではありません。明日から、いえ、今日からでも取り組める、実践的な処方箋です。

この記事を読み終える頃には、あなたの頭を覆っていた分厚い雲に一筋の光が差し込み、「何をすべきか」が明確になっているはずです。さあ、一緒に再生への扉を開きましょう。

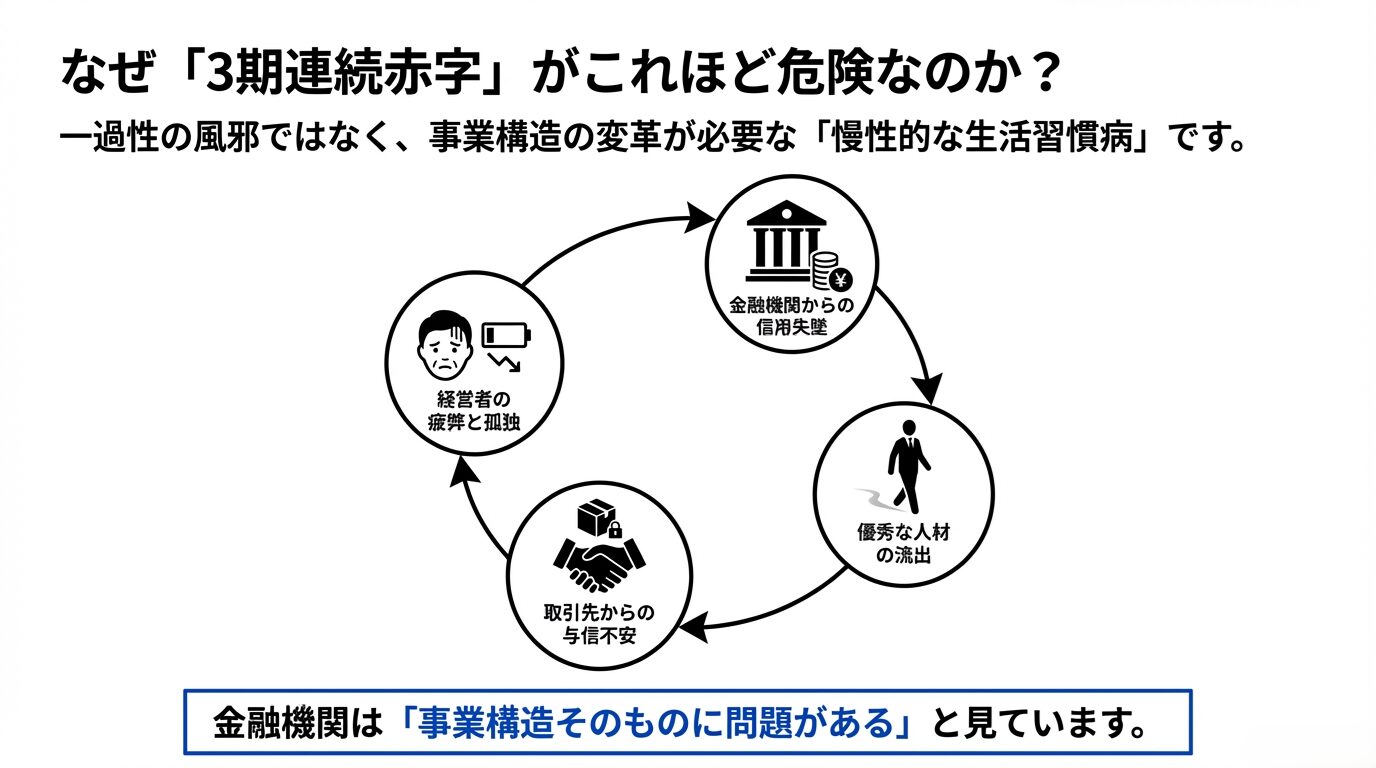

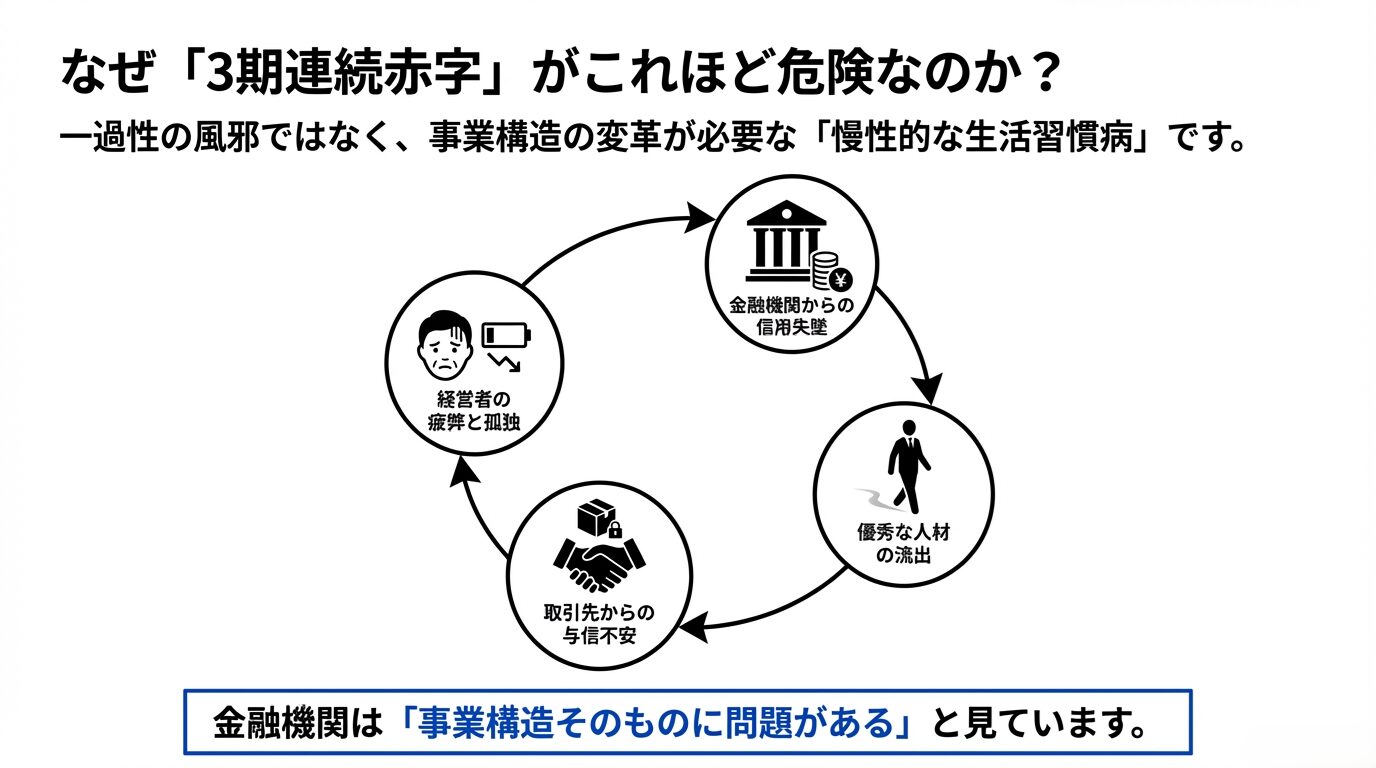

なぜ「3期連続赤字」がこれほど危険なのか?

本題に入る前に、なぜ「3期連続赤字」が会社の存続にとって致命的な意味を持つのか、その理由を正しく理解しておく必要があります。これは、単に「3年間儲からなかった」という話ではありません。

中小企業庁が発表している「中小企業白書」を見ても、多くの企業が厳しい経営環境にあることが分かります。しかし、1期や2期の赤字であれば、「市況の悪化」「一時的な投資の失敗」といった理由で、金融機関もある程度は様子を見てくれることがあります。

しかし、3期連続となると話は全く別です。金融機関や取引先は、あなたの会社をこう見始めます。

- 「この会社は、事業構造そのものに問題を抱えているのではないか?」

- 「経営者に、会社を立て直す能力や意思が本当にあるのだろうか?」

これは、いわば「企業の健康状態」が、慢性的な生活習慣病であると診断されたようなものです。風邪(一時的な赤字)ではなく、早急に根本的な治療(事業構造の改革)が必要な状態だと見なされるのです。

具体的には、以下のような負のスパイラルに陥る危険性が高まります。

- 金融機関からの信用失墜:新規融資が困難になるだけでなく、既存の融資の返済条件変更(リスケジュール)にも応じてもらえにくくなります。最悪の場合、融資の引き揚げ(貸し剥がし)につながる可能性もゼロではありません。

- 優秀な人材の流出:会社の将来性に不安を感じた優秀な社員から、静かに去っていきます。給与の遅配などがなくても、「この船は沈むかもしれない」という雰囲気は、敏感な社員ほど早く察知します。

- 取引先からの与信不安:「あの会社、危ないらしい」という噂が広まると、仕入れ先から現金取引を求められたり、取引量を減らされたりと、事業の根幹を揺るがす事態に発展します。

- 経営者の疲弊と孤独:誰にも相談できず、一人で問題を抱え込むことで、経営者自身の心身が疲弊し、冷静な判断ができなくなってしまいます。

このように、3期連続赤字は会社の体力を徐々に、しかし確実に奪い、気づいた時には手遅れになりかねない、極めて危険なシグナルなのです。だからこそ、今この瞬間に、正しい一歩を踏み出す必要があります。

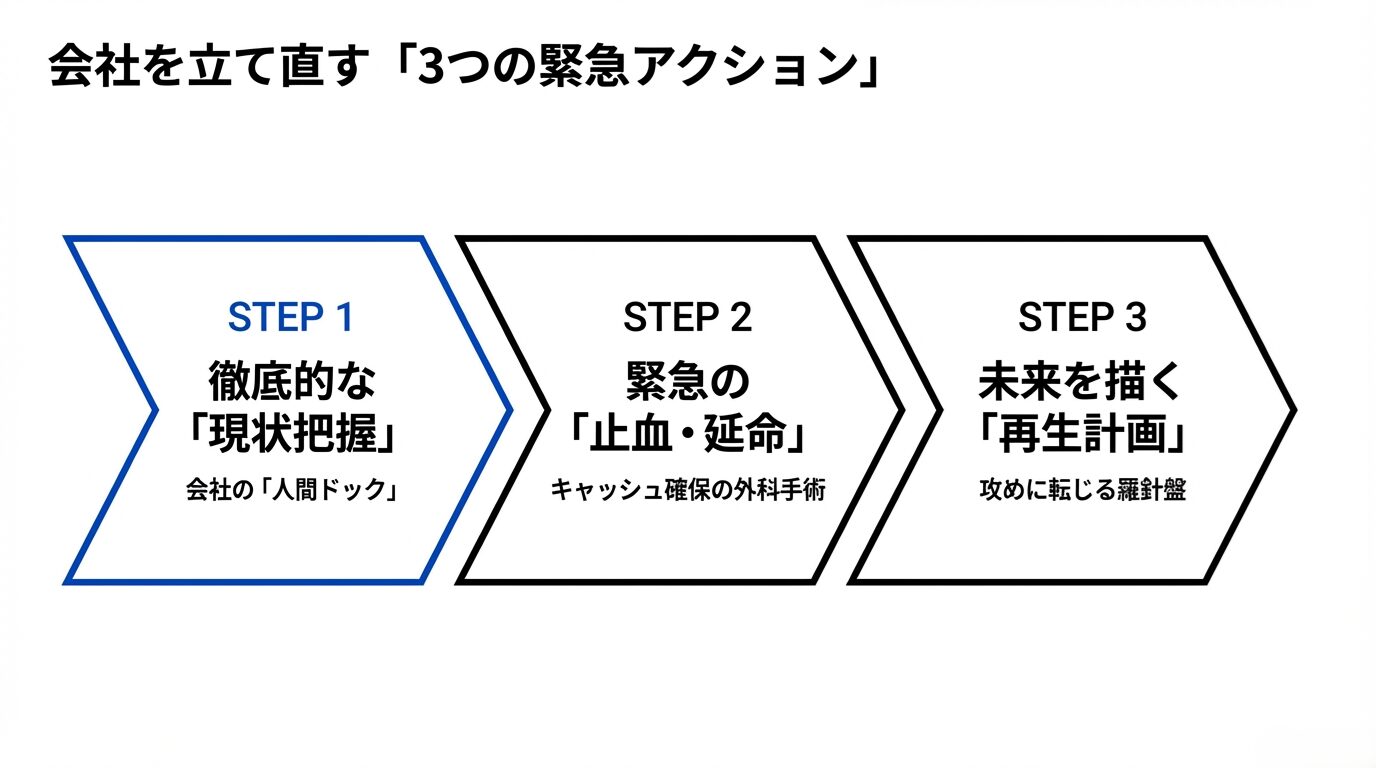

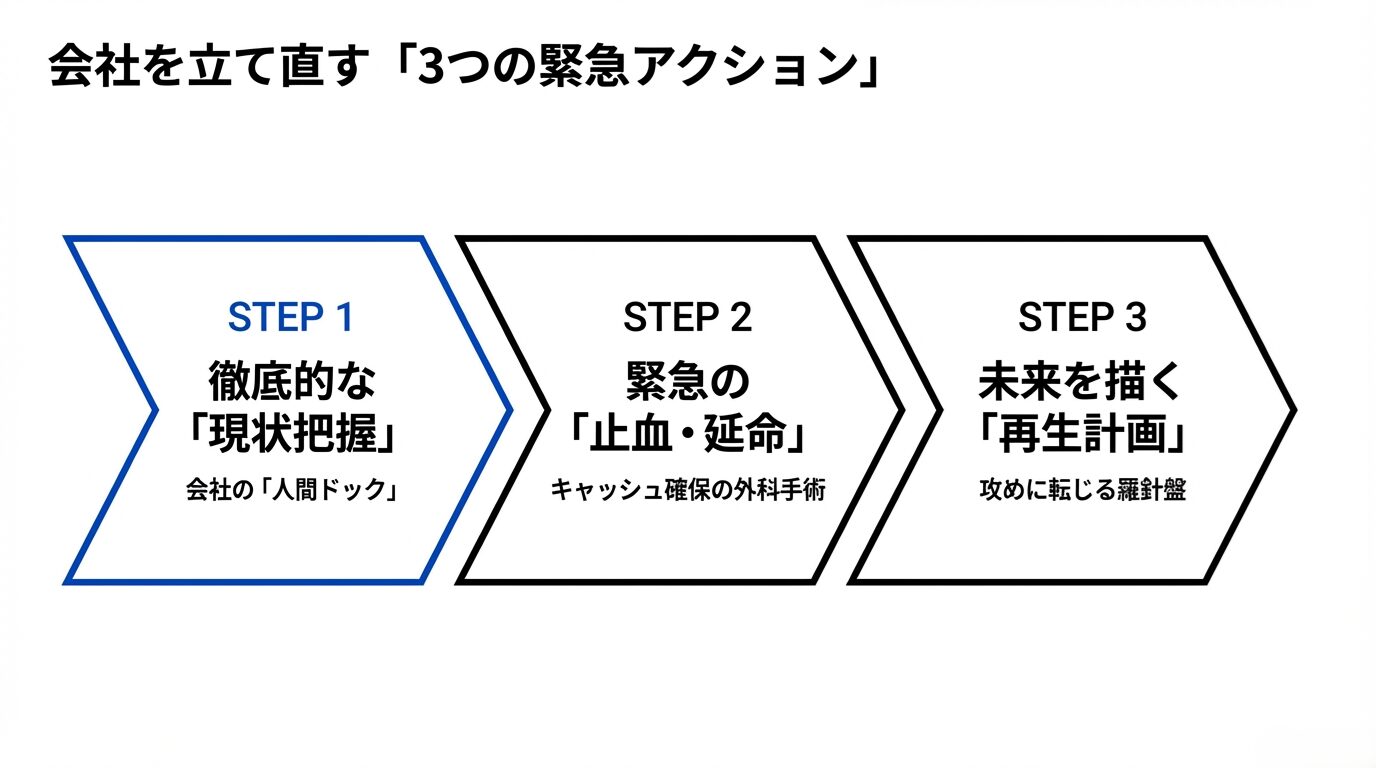

会社を立て直す「現実的な第一歩」 ~3つの緊急アクション~

会社を立て直すための「現実的な第一歩」。それは、以下の3つの緊急アクションに集約されます。難しい経営理論は一旦脇に置き、まずはこの3つに全力で取り組んでください。

アクション①:徹底的な「現状把握」

再生のスタートラインは、希望的観測を捨て、自社の置かれた厳しい現実を数字で直視することです。これは、いわば会社の「人間ドック」です。どこに病巣があり、どのくらい進行しているのかを正確に把握しなければ、有効な治療方針は立てられません。

①「キャッシュフロー」の徹底的な可視化

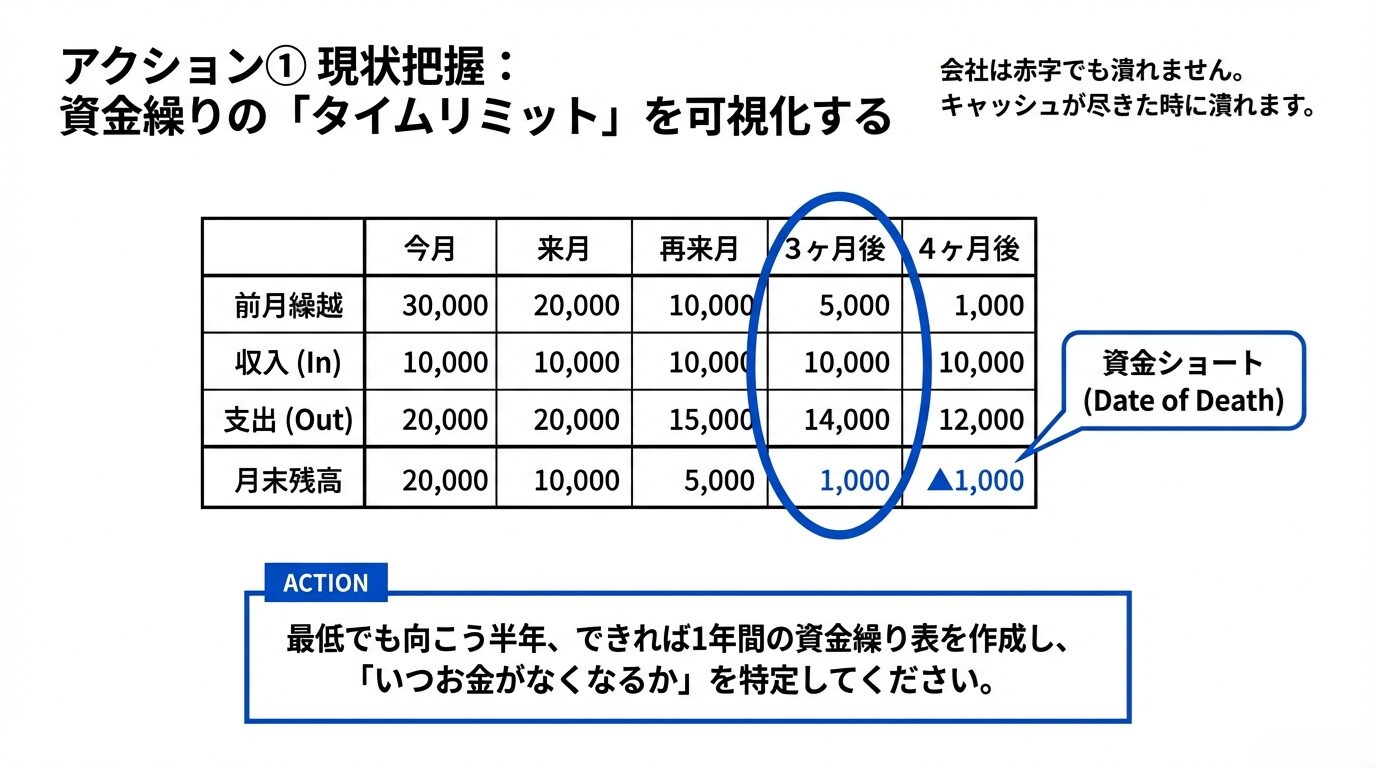

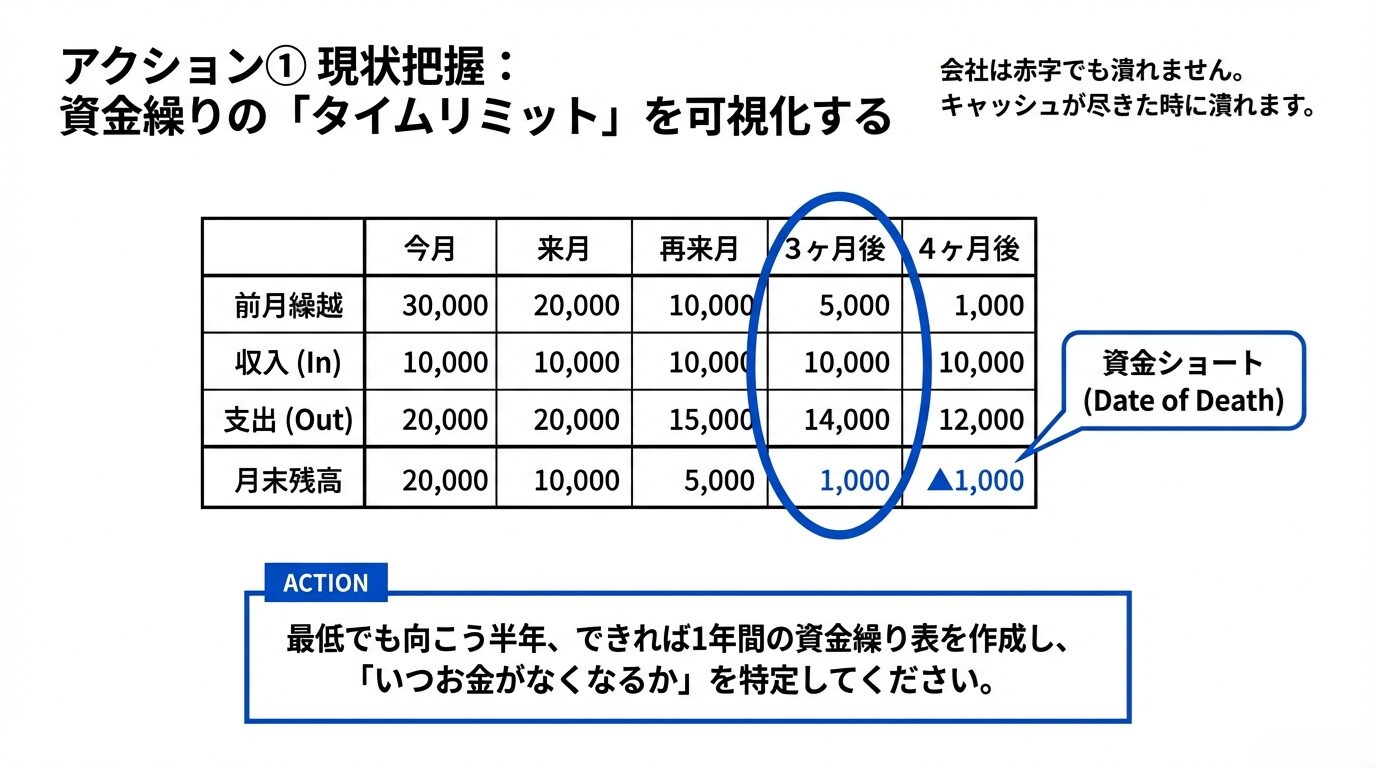

まず、何よりも優先すべきは「会社の延命」です。会社は赤字でも潰れません。潰れるのは、支払うべきお金がなくなった時、つまりキャッシュが尽きた時です。今すぐ、最低でも向こう半年間、できれば1年間の「資金繰り表」を作成してください。

【簡単解説:キャッシュフローとは?】

会社の「現金の流れ」のことです。売上があっても、入金が2ヶ月後であれば、その間の支払いは手元の現金で賄わなければなりません。この現金の出入りを管理することがキャッシュフロー経営の基本です。黒字なのに倒産してしまう「黒字倒産」は、このキャッシュフローの管理ができていないために起こります。

資金繰り表は、難しい会計知識がなくても作成できます。エクセルで構いません。

- 縦軸に項目:「前月からの繰越現金」「現金収入(売上入金、借入金など)」「現金支出(仕入、人件費、家賃、経費、借入返済など)」

- 横軸に月:「今月」「来月」「再来月」…と並べます。

これを埋めていくと、「3ヶ月後に資金がショートする!」といった具体的な危機が、誰の目にも明らかになります。この「いつお金がなくなるか」という期限が分かることこそが、あらゆる対策の出発点となります。

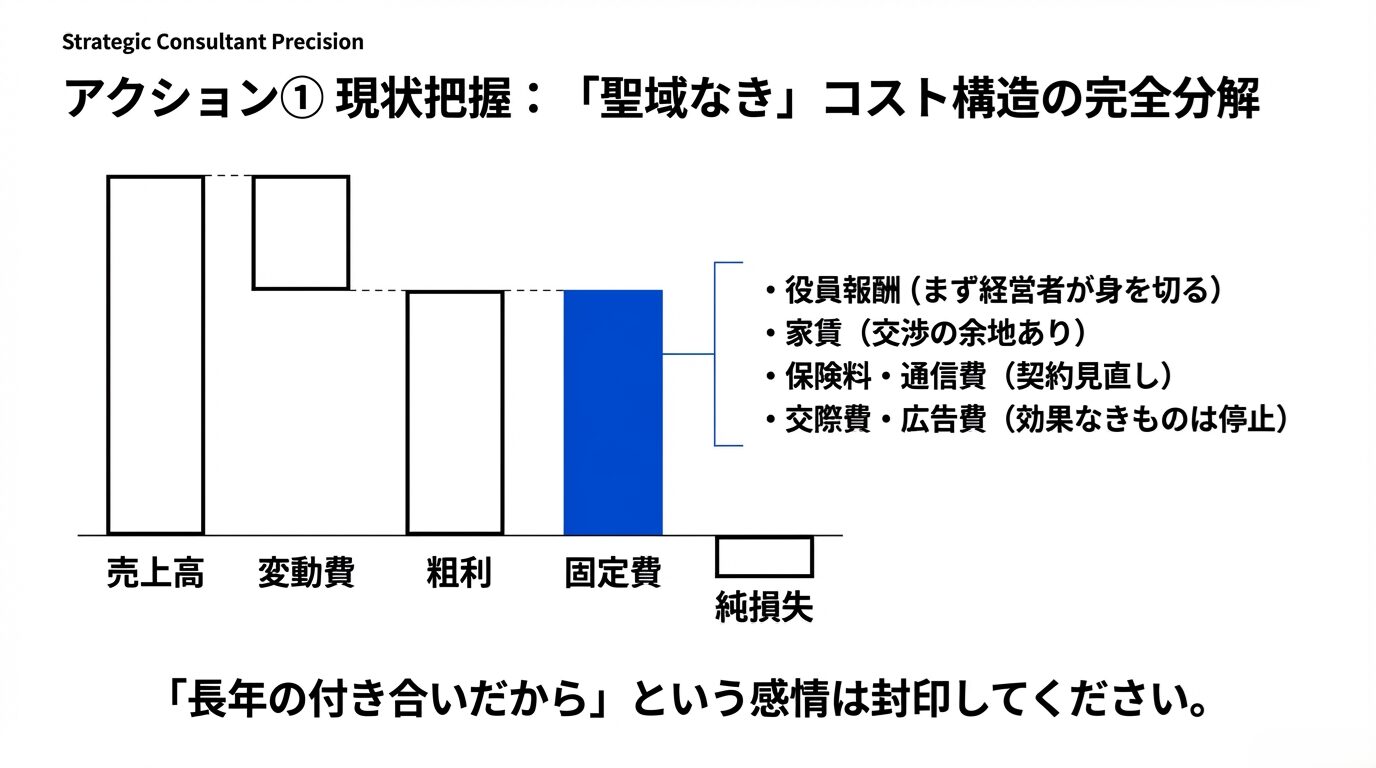

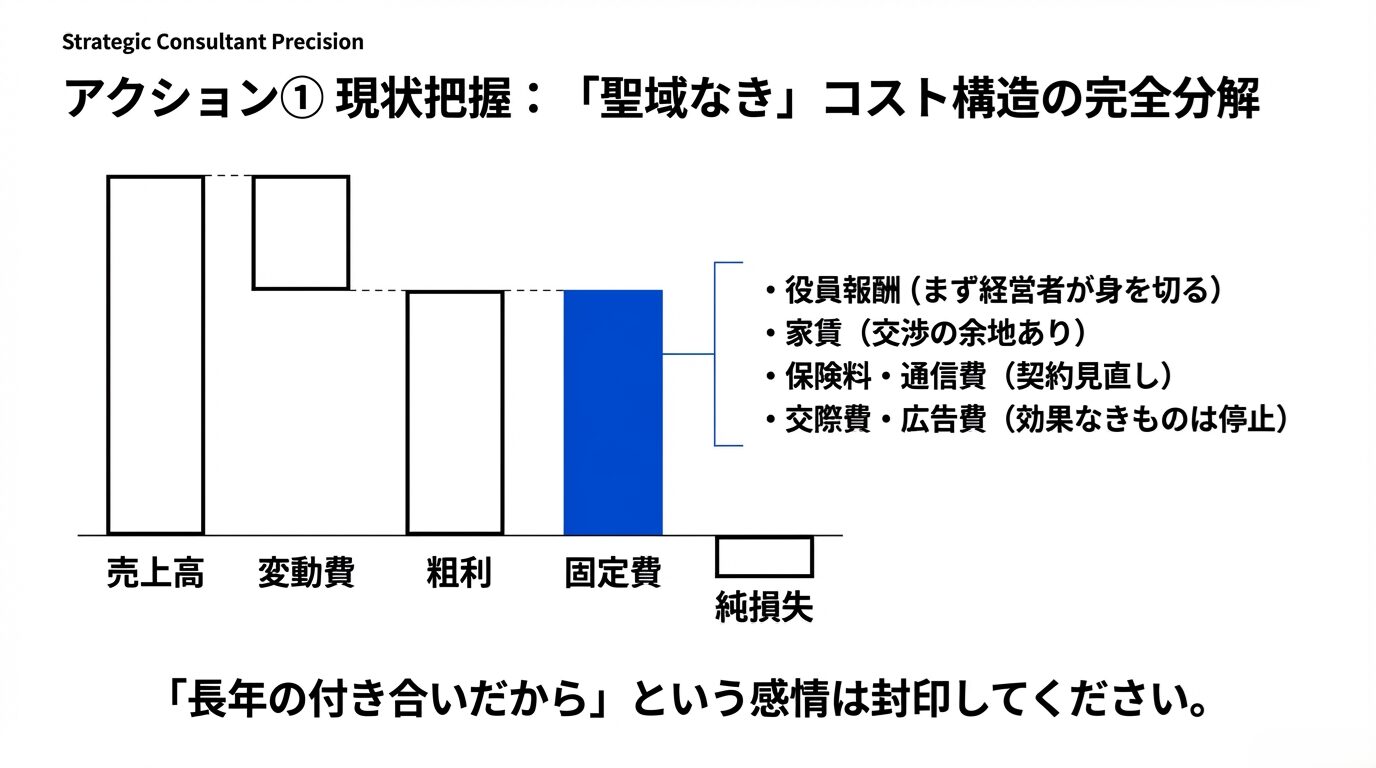

②「コスト構造」の完全分解

次に、会社の贅肉をそぎ落とすため、ありとあらゆるコストを洗い出し、メスを入れます。ここで重要なのは、「聖域なき見直し」です。

コストを「変動費(売上に比例して増減する費用:材料費、仕入原価など)」と「固定費(売上に関わらず発生する費用:人件費、家賃、減価償却費など)」に分け、特に固定費の削減に注力します。

- 役員報酬のカット: まず経営者自身が身を切る姿勢を見せることが不可欠です。

- 交際費、広告宣伝費の見直し: 本当に効果のあるものだけに絞り込みます。

- 家賃交渉: ダメ元で大家さんに交渉してみる価値はあります。

- 保険料、通信費などの見直し: 契約プランの変更などで削減できる場合があります。

- 不要なリース契約の解約

「これは長年の付き合いだから…」「これを削ると社員の士気が…」といった感情は一度封印してください。まずは会社を生き残らせることが最優先です。

③「事業・商品別」の仕分け ~“勘”や“思い入れ”からの脱却~

「うちの主力商品はこれだ」「この事業は昔からやっているから大事なんだ」。多くの経営者様が、そうした「勘」や「思い入れ」で事業を見ています。しかし、危機的状況においては、その感覚が命取りになることがあります。

今こそ、「どの事業が会社に現金をもたらし、どの事業が現金を食い潰しているのか」を、冷徹な数字で仕分ける時です。大企業の使う難しいフレームワークは必要ありません。自社の決算書や販売データから算出できる、2つのシンプルな軸で判断します。

それは、「収益性(儲かっているか?)」と「将来性(これから伸びるか?)」です。

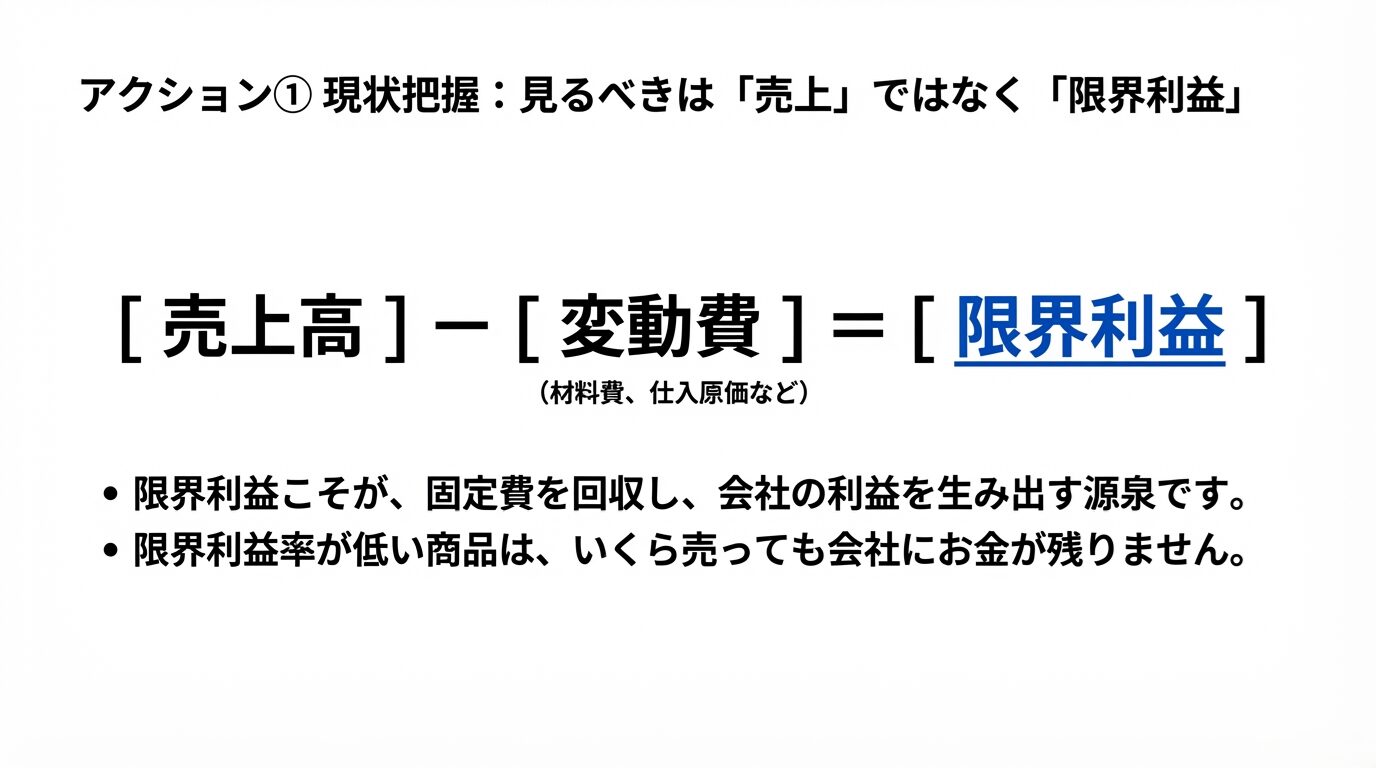

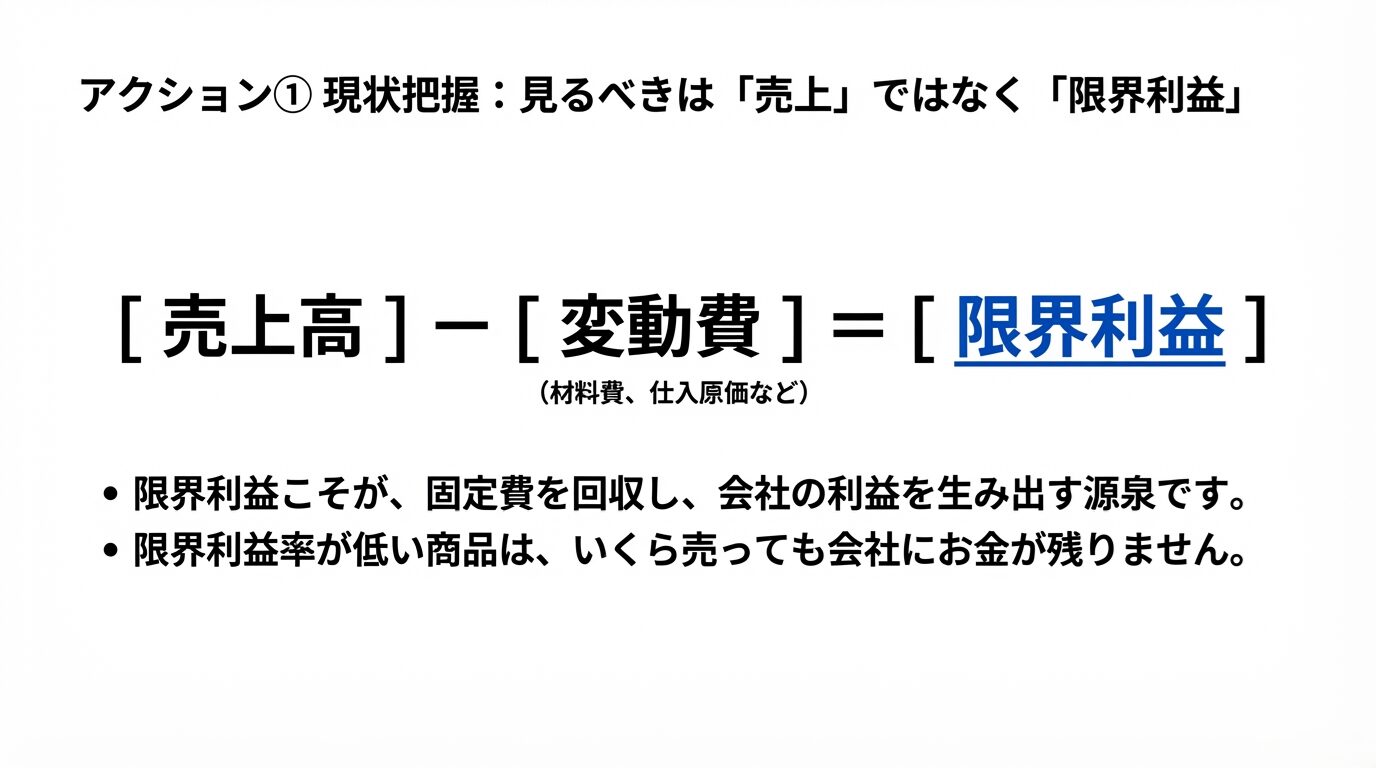

ステップ1:事業・商品ごとの「限界利益」を計算する

まず、各事業や商品の本当の儲けを把握します。ここで見るべきは「売上」ではなく「限界利益」です。

【簡単解説:限界利益とは?】

売上から、その商品を売るために直接かかった費用(変動費)だけを引いた利益のことです。 限界利益 = 売上高 – 変動費 (例:1万円で売れる商品があり、その材料費や仕入原価が4千円なら、限界利益は6千円です)

なぜ限界利益が重要かというと、人件費や家賃といった固定費を回収し、最終的な会社の利益を生み出す源泉が、この限界利益だからです。限界利益率(限界利益 ÷ 売上高)が低い商品は、いくら売れても会社に利益が残りにくい「儲からない商品」と言えます。全事業・全商品について、この限界利益(率)を計算し、「儲かっている順」に並べてみてください。これだけでも、思い込みとは違う現実が見えてくるはずです。

限界理系については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

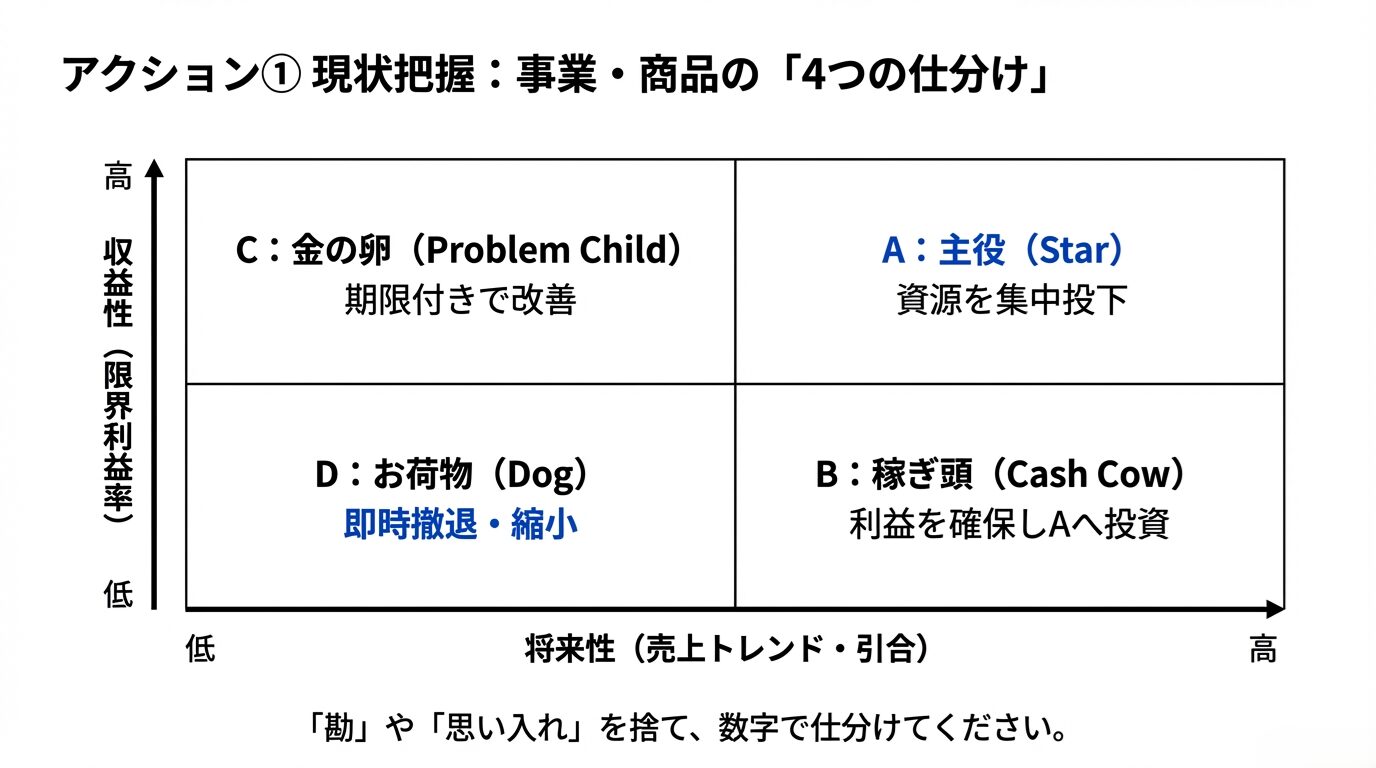

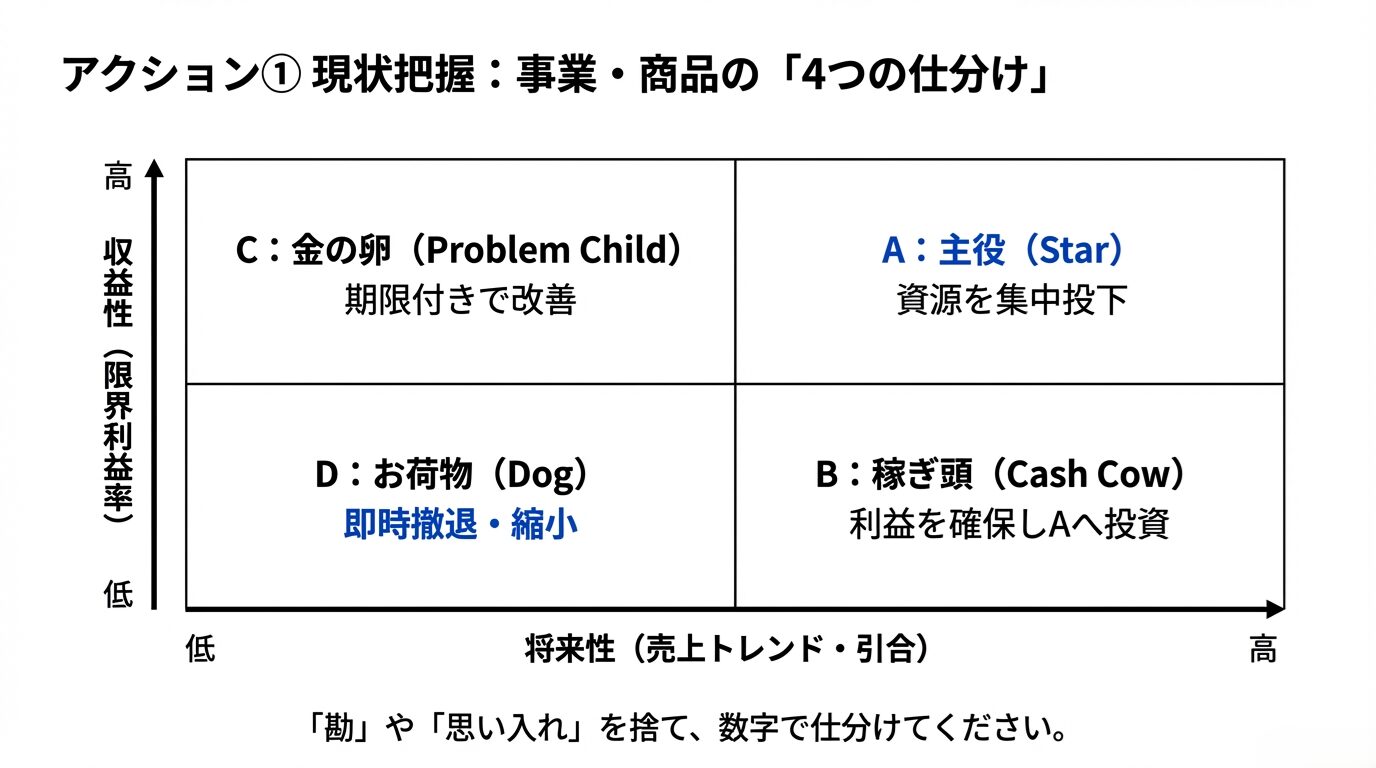

ステップ2:「収益性」と「将来性」で4つに分類する

次に、横軸に「将来性」、縦軸に「収益性(限界利益率)」をとった図を紙に描き、自社の事業や商品を分類していきます。

- 将来性の判断基準:過去3年間の売上トレンド(伸びているか、横ばいか、落ちているか)、お客様からの引き合いの増減、リピート率など、社内にあるデータで判断します。「今後も売れ続けそうか?」という視点で、ざっくり「高い」「低い」に分けてみましょう。

- 収益性の判断基準:ステップ1で計算した限界利益率を使います。社内での相対的な比較で「高い」「低い」を判断します。

すると、事業は以下の4つのタイプに分類できます。

- A:育成すべき「主役」事業(高将来性 × 高収益性)

儲かっていて、これからも伸びが期待できる、まさに会社のスターです。限られた経営資源(ヒト・モノ・カネ)は、最優先でこの事業に集中投下すべきです。ここをさらに伸ばすことが、V字回復のエンジンとなります。 - B:守るべき「稼ぎ頭」事業(高将来性 × 低収益性)

今は儲かっているものの、市場の縮小などで今後の大きな伸びは期待できない事業です。しかし、安定してキャッシュを生んでくれる重要な存在です。無理な投資はせず、効率よく利益を確保し、ここで得たキャッシュを「主役事業(A)」の育成に回すための、いわば「資金源」と位置づけます。 - C:改善すべき「金の卵」事業(低将来性 × 高収益性)

引き合いは多く将来性は感じるものの、なぜか儲かっていない事業です。価格設定が安すぎるのか、手間がかかりすぎているのか、原因を徹底的に分析する必要があります。「3ヶ月以内に利益率を〇%改善する」といった目標を立て、達成できなければ撤退も視野に入れる、という「期限付きの改善」が求められます。化ければ「主役(A)」になる可能性を秘めた、金の卵です。 - D:撤退すべき「お荷物」事業(低将来性 × 低収益性)

儲かってもいないし、将来性もない。これが、会社の体力を奪っている元凶です。「長年やってきたから」「担当者がいるから」といった情実を捨て、勇気を持って縮小・撤退を検討すべき事業です。ここから撤退することで、浮いた人材や資金を「主役事業(A)」や「金の卵事業(C)」に振り向けることができます。

この仕分け作業を行うと、「CやDの事業に、なぜか優秀な人材や多くの時間を投入していた…」といった、経営資源のミスマッチが驚くほど明確になります。この「自社基準の仕分け」こそが、再生に向けた戦略を立てる上での、最も現実的でパワフルな第一歩となるのです。

アクション2:緊急の「止血・延命」措置

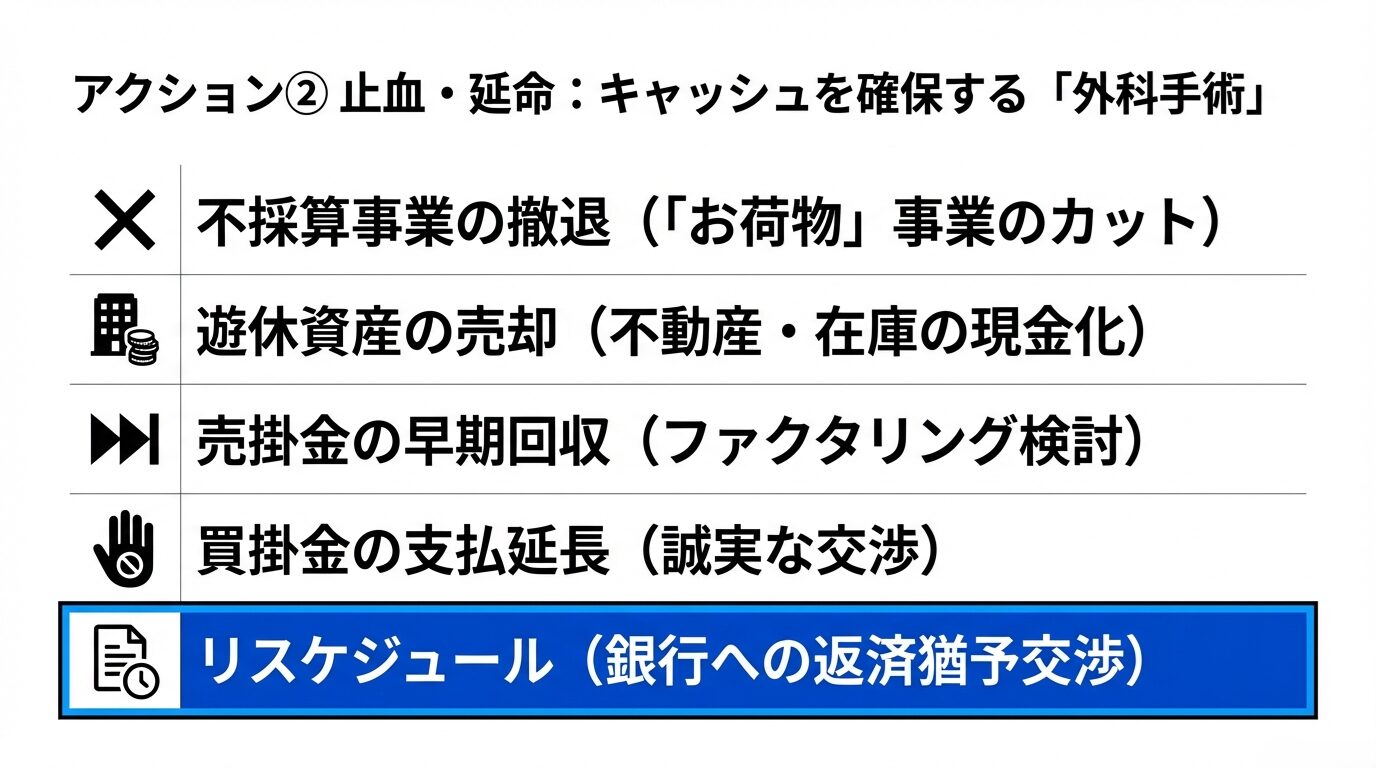

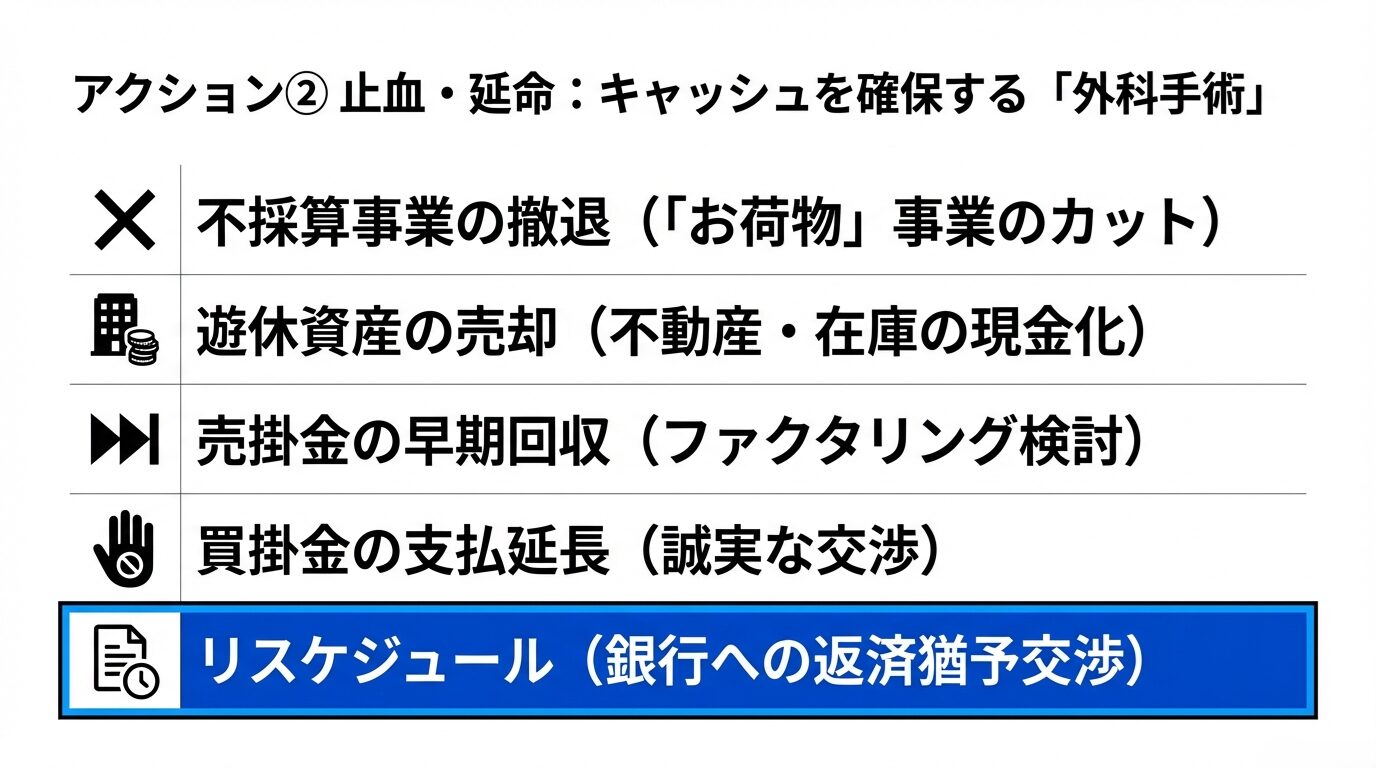

現状把握ができたら、次は具体的な止血作業です。出血を止め、体力を回復させるために、あらゆる手段を講じて手元キャッシュを増やします。

- 不採算事業・商品からの撤退/縮小:アクション1の③で「負け犬」や「問題児」と判断した事業からは、勇気を持って撤退・縮小を検討します。これは非常に痛みを伴う決断ですが、会社全体が共倒れになることを避けるためには不可欠です。

- 遊休資産の売却:使っていない土地、建物、機械設備、有価証券、ゴルフ会員権など、本業に直接関係のない資産は売却して現金化します。倉庫の奥に眠っている在庫も、たとえ買値より安くなったとしても、現金に変えることを優先します。

- 売掛金の早期回収:回収が遅れている売掛金はないか確認し、粘り強く回収交渉を行います。場合によっては、ファクタリング(売掛債権を専門業者に買い取ってもらうサービス)の利用も検討します。

- 買掛金の支払延長交渉:事情を誠実に説明し、仕入先などに支払いを待ってもらう交渉を行います。信頼関係が重要になります。

- 金融機関への返済条件変更(リスケジュール)交渉:これが最も重要な交渉の一つです。アクション1で作成した資金繰り表と、具体的な改善計画案(コストカットや不採算事業からの撤退など)を持参し、金融機関に相談します。「しばらく元金の返済を止め、利息のみの支払いにさせてほしい」といった交渉を行います。

【簡単解説:リスケジュール(リスケ)とは?】

借入金の返済が困難になった際に、金融機関に相談して、一時的に月々の返済額を減額してもらうなど、返済計画を見直すことです。再建への強い意志と具体的な計画を示すことができれば、金融機関も会社の倒産を望んでいるわけではないため、交渉に応じてもらえる可能性は十分にあります。

これらの止血・延命措置は、まさに外科手術です。痛みを伴いますが、これを乗り越えなければ次のステップには進めません。

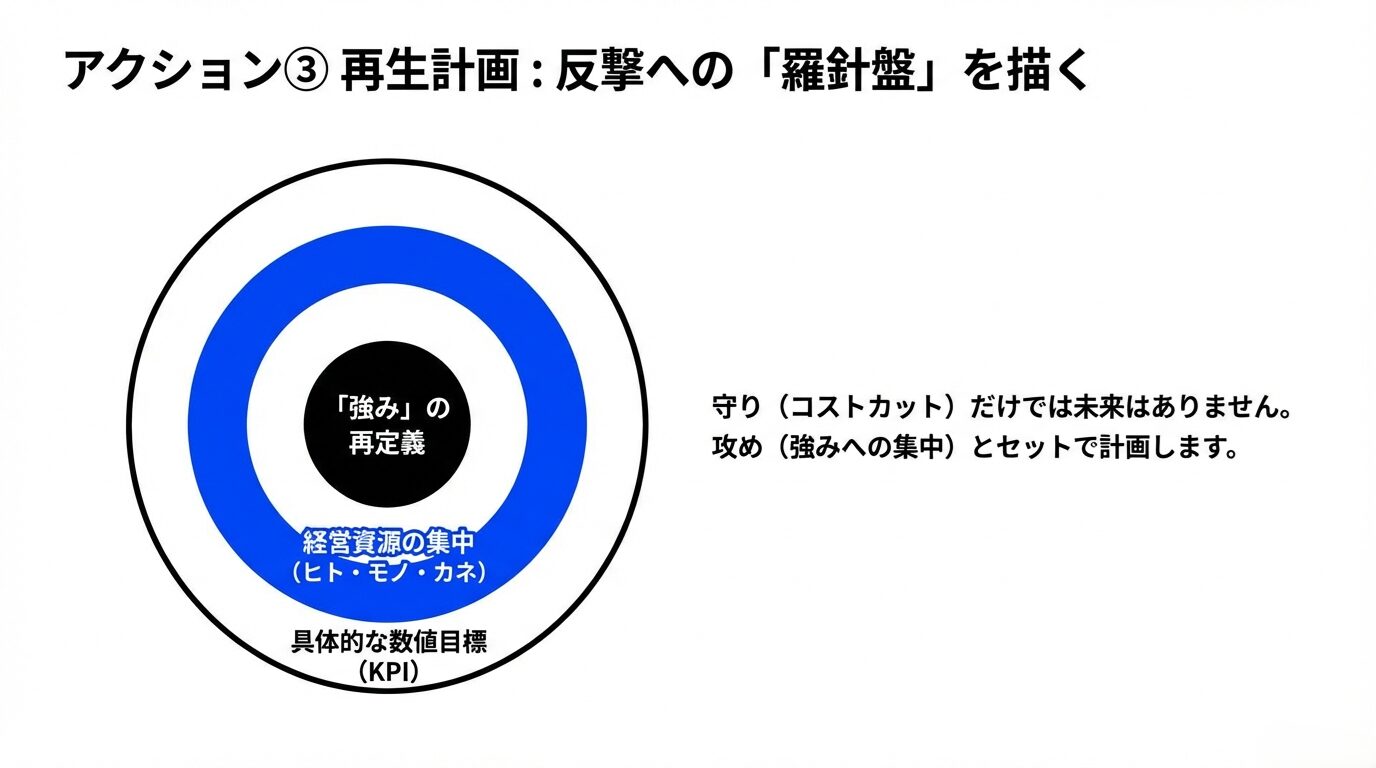

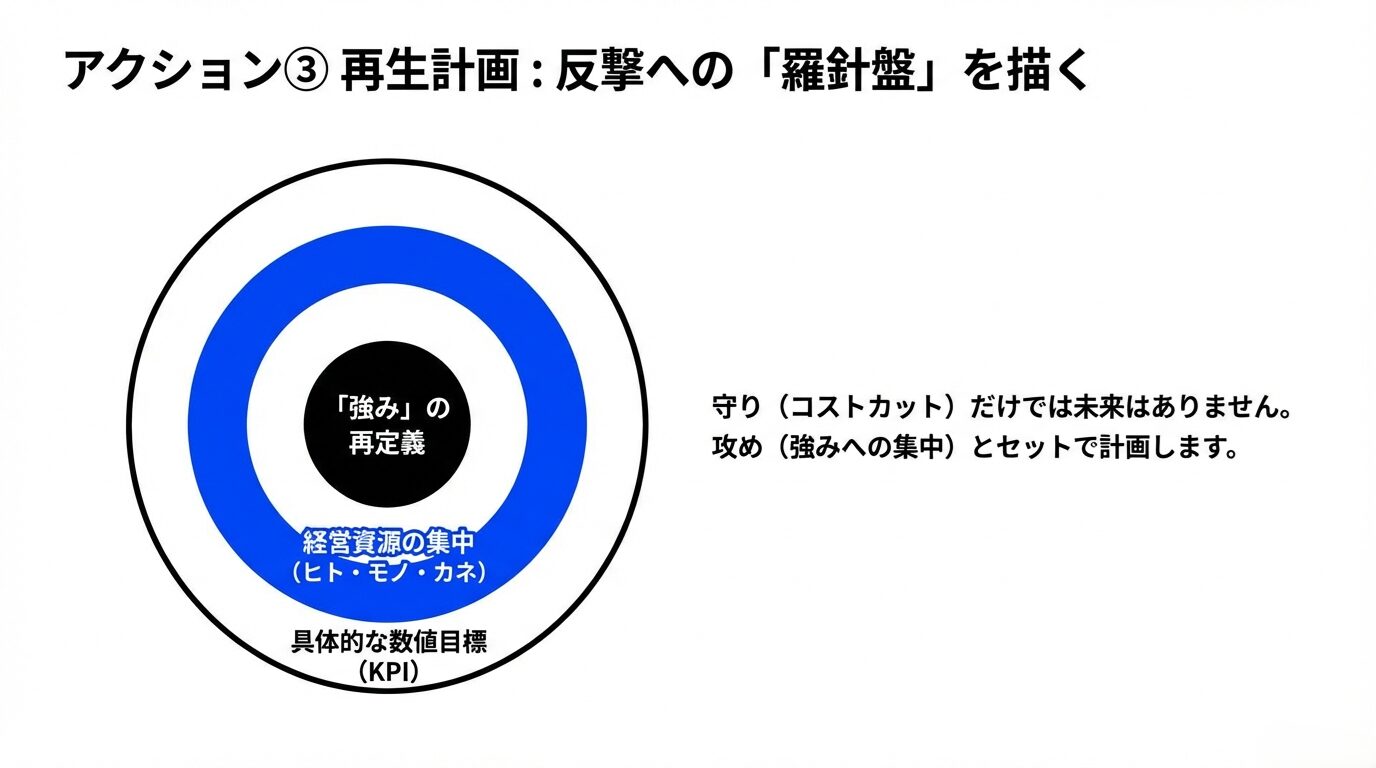

アクション3:未来を描く「再生計画」の策定 ~反撃への羅針盤~

緊急措置でなんとか延命の目処が立ったら、いよいよ未来に向けた「再生計画」を策定します。守りから攻めへと転じるための、具体的な羅針盤です。

- 「強み」の再定義と集中: アクション1の分析結果を基に、「自社の本当の強みは何か?」「どの顧客に、どのような価値を提供することで、最も喜ばれるのか?」を徹底的に考え抜きます。そして、その強みを活かせる市場、顧客、商品に、会社の限られた経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を集中投下する戦略を立てます。

- 具体的な数値目標の設定: 「頑張る」といった曖昧な目標では意味がありません。「半年後までに固定費を月額〇〇万円削減する」「主力商品Aの売上を1年で〇〇%アップさせる」といった、誰が見ても達成度が分かる具体的な数値目標を立てます。

- 従業員との意識共有と協力体制の構築: 最も重要なのが、この再生計画を経営者一人で抱え込まないことです。会社の厳しい現状と、未来に向けた再生計画を、自分の言葉で、誠実に従業員に説明してください。もちろん、不安や反発も出るでしょう。しかし、会社の未来を本気で想う気持ちは必ず伝わります。従業員から改善のアイデアを募るなど、全社一丸となってこの危機に立ち向かう体制を築くことが、V字回復の最大の原動力となります。

危機は、組織をバラバラにする毒にもなりますが、全員の心を一つにする劇薬にもなり得るのです。

Q&A

Q1. 会社の危機的な状況を、従業員にどこまで話すべきでしょうか?不安にさせて、辞めてしまう人が出ないか心配です。

A. 非常に悩ましい問題ですが、私の経験上、「誠実かつ具体的に話す」ことをお勧めします。隠そうとしても、会社の悪い雰囲気はいずれ伝わります。憶測が飛び交う方が、よほど組織の士気を下げます。

ポイントは、単に「うちは厳しい」と不安を煽るのではなく、「現状はこうだ(事実)。しかし、これを乗り越えるために、こういう計画を立てた(再生計画)。だから、皆の力を貸してほしい(協力依頼)」という3点セットで伝えることです。会社の未来を自分事として捉えてくれる、本当に必要な人材を見極める機会にもなります。

Q2. 金融機関に正直に「苦しい」と相談に行ったら、融資を止められたり、態度を硬化させられたりしませんか?

A. 何の準備もなしに「助けてください」と行けば、そうなる可能性はあります。しかし、そうならないために、本コラムで解説した「アクション1(現状把握)」と「アクション2(止血措置)」が不可欠なのです。

具体的に、「これだけのコストを削減し、この不採算事業から撤退します。その結果、資金繰りはこう改善する見込みです。つきましては、計画が軌道に乗るまで、返済を猶予していただけないでしょうか」というように、自社の努力と具体的な再建計画を示せば、金融機関は「聞く耳」を持ってくれます。彼らも、取引先が倒産して貸付金が焦げ付くよりは、再生してくれた方が良いのです。真摯な対話のテーブルに着くための「入場券」が、具体的なデータと計画書だと考えてください。

Q.3 コストカットばかりでは、社内の雰囲気が暗くなり、社員のモチベーションが下がりませんか?

A. その通りです。だからこそ、「アクション3(再生計画の策定)」が同時に重要になります。コストカットという「守り」の話だけでは、未来への希望が見えません。

「今は苦しいが、このトンネルを抜けたら、こんな新しい事業に挑戦したい」「利益が出たら、必ず皆に還元する」といった、未来への明るいビジョンを、コストカットの話とセットで語ることが極めて重要です。守りと攻めは車の両輪です。痛み(コストカット)の先にある希望(未来のビジョン)を共有することで、従業員は苦しい時期を乗り越えるモチベーションを維持できます。

Q4. やるべきことは分かりましたが、正直、何から手をつけていいか分かりません。コンサルタントに相談するメリットは何ですか?

A. 経営者という立場は、想像以上に孤独です。特に危機的状況においては、客観的で冷静な判断が難しくなります。コンサルタントを活用するメリットは、主に以下の3点です。

- 客観的な視点:社内のしがらみや過去の成功体験に囚われず、第三者の冷静な目で会社の課題を抽出し、本当にやるべきことを整理できます。

- 専門的な知識と経験:資金繰り表の作成、金融機関との交渉、事業計画の策定など、専門的なノウハウを提供し、実行をサポートします。特に金融機関交渉などは、専門家が間に入ることでスムーズに進むケースが多くあります。

- 経営者の「壁打ち相手」: 誰にも言えない悩みや葛藤を吐き出し、思考を整理するための「壁打ち相手」になります。孤独な経営判断のプロセスに、信頼できる伴走者がいることの心強さは、計り知れません。

もちろん費用はかかりますが、手遅れになって会社を失うコストに比べれば、専門家の力を借りて再生の確率を高めることは、有効な経営判断の一つと言えるでしょう。

まとめ:夜明け前が、一番暗い

3期連続の赤字。その現実は、深く、暗いトンネルの中にいるような心境にさせるかもしれません。しかし、これまでお話ししてきたように、打つ手は無限にあります。

重要なことを繰り返します。再生への現実的な第一歩は、「現状を数字で直視し、具体的な打ち手を、スピード感をもって実行すること」です。

- 現状把握:会社の「人間ドック」で、お金と事業の健康状態を徹底的に可視化する。

- 止血・延命:キャッシュを最大化するための、あらゆる緊急措置を断行する。

- 再生計画:強みに集中し、未来への具体的な羅針盤を描き、従業員と共有する。

この記事を読んで、「頭では分かったが、行動に移す勇気が出ない」「自社の場合、具体的にどうすれば…」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。それは、当然の感情です。20年間、数々の経営者様と向き合ってきて、痛いほどその気持ちが分かります。

しかし、覚えておいてください。夜明け前が、一番暗いのです。

あなたが今感じているプレッシャーや苦しみは、会社が生まれ変わるための、いわば「生みの苦しみ」です。どうか、一人ですべてを抱え込まないでください。信頼できる右腕、従業員、そして私たちのような外部の専門家を頼ることを、決してためらわないでください。

あなたの会社には、必ずまだ活かせる強みがあり、輝ける未来が待っています。顔を上げて、現実的な第一歩を力強く、踏み出しましょう。 その一歩が、あなたの会社の夜明けを連れてくるのです。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)