唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。。

「どうしてうちの社員は、言われたことしかやらないのだろう…」

「もっと主体的に、自ら考えて行動してほしいのに…」

これまで数多くの中堅中小企業の経営者の方から、このような嘆きにも似たご相談をいただいてきました。

業績を安定させ、会社を成長させていくためには、社員一人ひとりの力が不可欠です。しかし、どれだけ熱意を込めて指示を出しても、社員がどこか他人事で、まるで「作業」をこなしているだけのように見えてしまう。その結果、組織は停滞し、社長や一部の幹部だけが疲弊していく…。

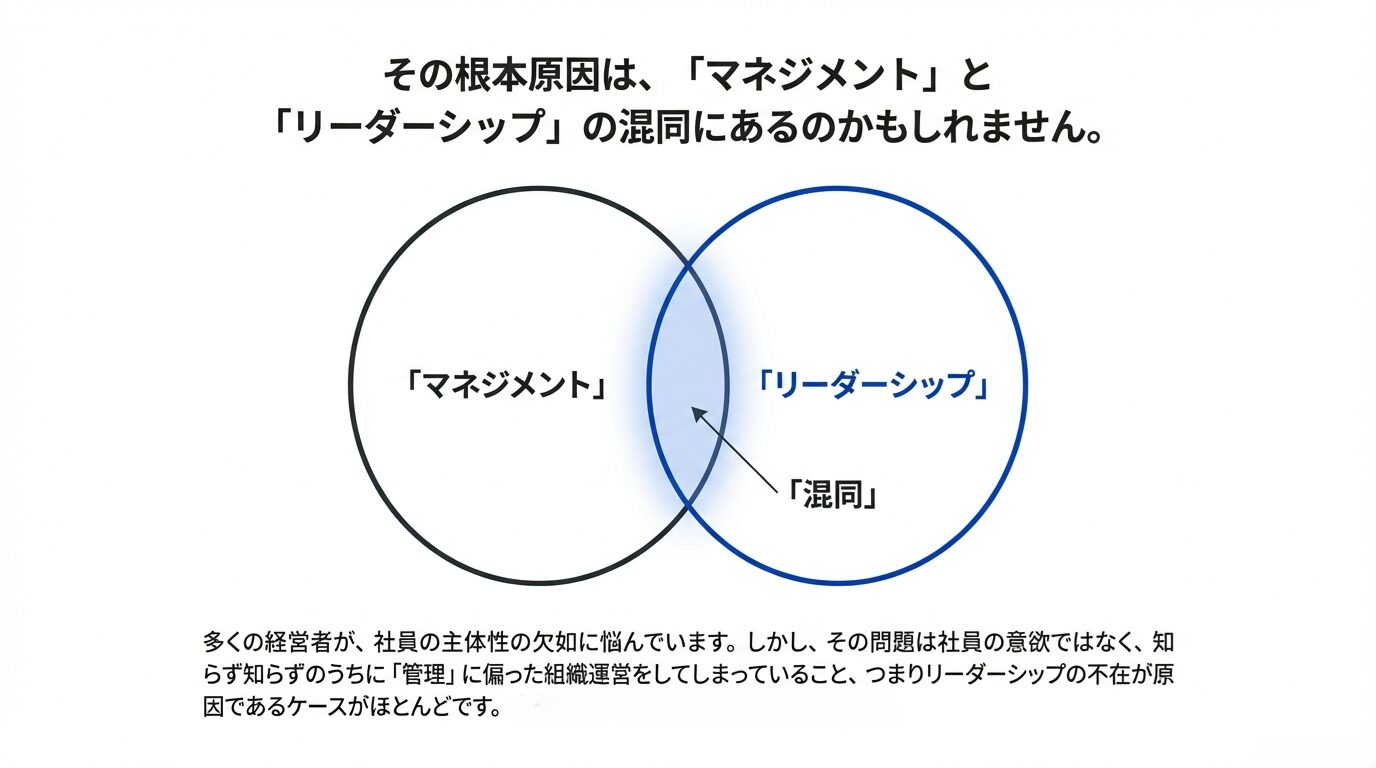

もし、あなたがこのような状況に少しでも心当たりがあるのなら、その根本的な原因は、「マネジメント」と「リーダーシップ」を混同し、知らず知らずのうちに「管理」に偏った組織運営をしてしまっていることにあるのかもしれません。

本コラムでは、経営コンサルタントとして様々な企業の組織変革に携わってきた私の経験を基に、「マネジメント」と「リーダーシップ」の本質的な違いを、中堅中小企業の現場で即使えるように、分かりやすく、そして具体的に解説していきます。

この記事を読み終える頃には、あなたは「人を管理すること」の限界を理解し、「人を動かし、組織を飛躍させる」ための真のリーダーシップを発揮するための、確かな一歩を踏み出せるはずです。

なぜ今、声高に「リーダーシップ」が叫ばれるのか?

「昔は、社長がきちんと管理していれば会社は回ったものだ」

そうおっしゃる経営者の方もいらっしゃるでしょう。確かに、市場がある程度予測可能で、事業モデルが安定していた時代は、「管理」を中心としたマネジメントが有効に機能していました。その理由は、決められた計画を、いかに効率よく、正確に実行するかが成功のカギだったからです。

しかし、現代の経営環境は一変しました。

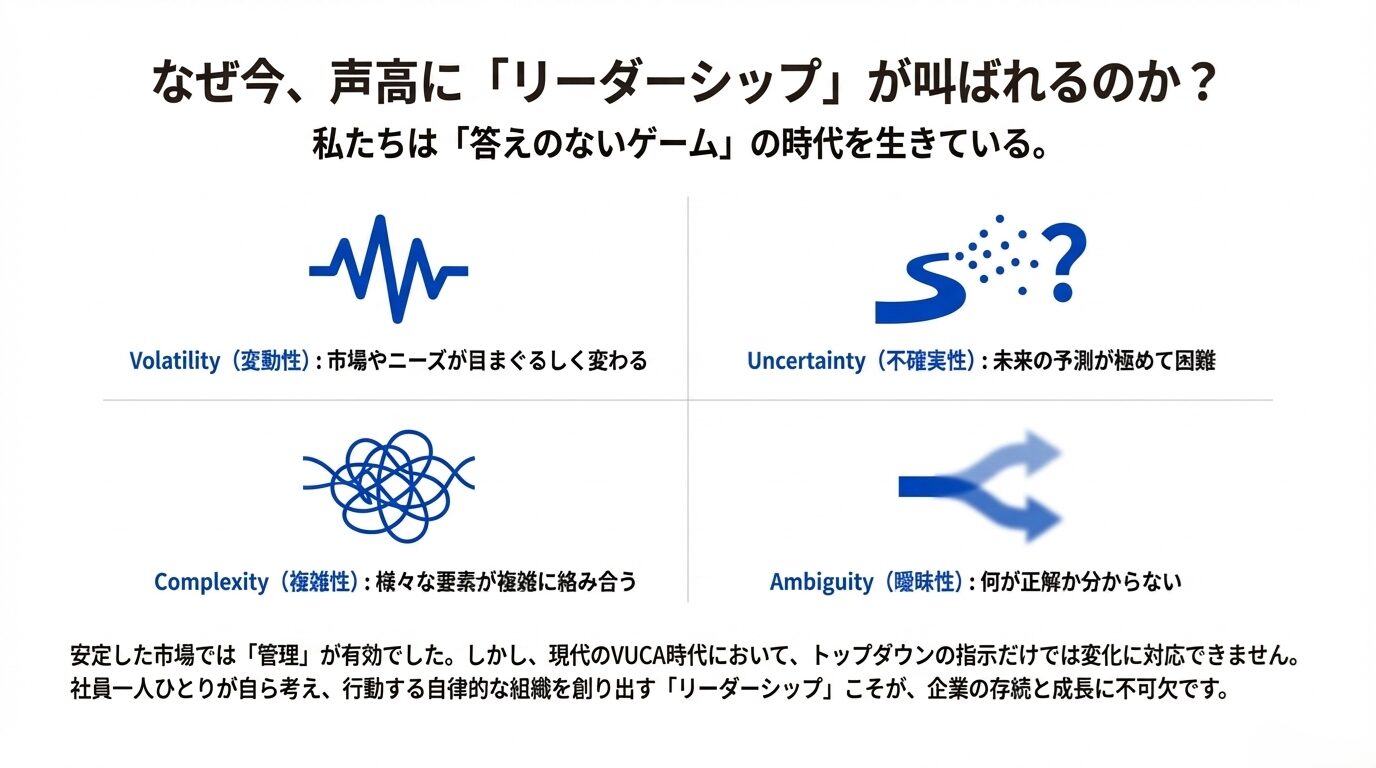

あなたも肌で感じていらっしゃることでしょう。私たちは今、VUCA(ブーカ)の時代を生きています。

- Volatility(変動性):市場や顧客のニーズが目まぐるしく変わる

- Uncertainty(不確実性):未来の予測が極めて困難

- Complexity(複雑性):様々な要素が複雑に絡み合い、単純な解決策が見つからない

- Ambiguity(曖昧性):何が正解なのか、前例のない問題に直面する

VUCAの時代におけるビジネスは、正に「答えのないゲーム」です。このような絶対的な正解のない時代においては、トップダウンで詳細な指示を出し、その通りに部下を動かす「管理」型の手法だけでは、変化のスピードについていくことはできません。社長や上司がすべての答えを持っているわけではないのです。だからこそ今、社員一人ひとりが自社の進むべき方向を理解し、現場の状況に応じて自ら考え、判断し、行動する組織を作ることが、企業の存続と成長に不可欠となっています。そして、そのような自律的な組織を創り出す原動力こそが、「リーダーシップ」なのです。

【徹底比較】マネジメントとリーダーシップ、その本質的な違いとは?

では、「マネジメント」と「リーダーシップ」は具体的に何が違うのでしょうか?この二つは対立するものではなく、どちらも組織にとって不可欠なものです。しかし、その役割と機能は明確に異なります。

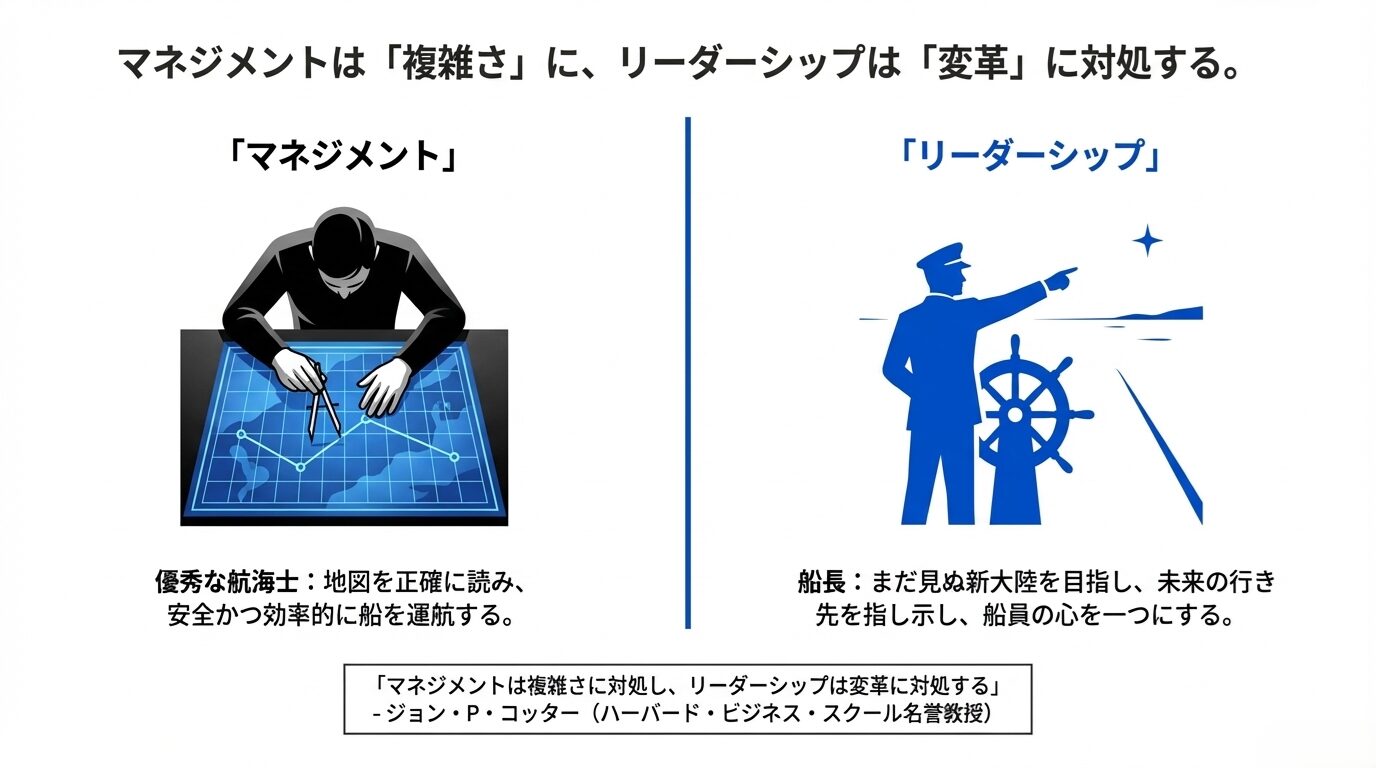

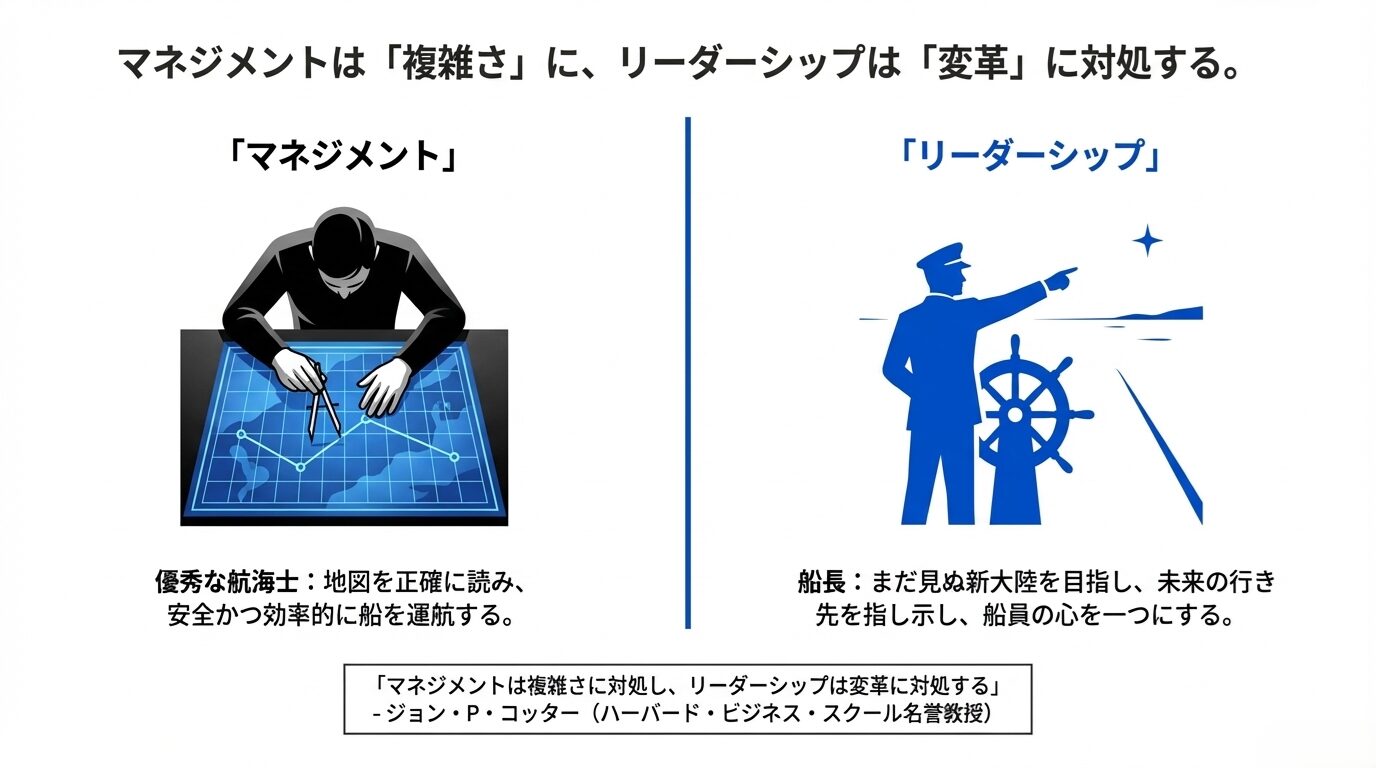

ハーバード・ビジネス・スクールの名誉教授であるジョン・P・コッター氏は、その違いを「マネジメントは複雑さに対処し、リーダーシップは変革に対処する」と喝破しました。ここでは、より分かりやすく、その違いを表にまとめてみましょう。

| 項目 | マネジメント(Management) | リーダーシップ(Leadership) |

|---|---|---|

| 役割 | 秩序と安定をもたらす | 変化と方向性を示す |

| 思考の焦点 | How & When(どうやるか・いつやるか) | What & Why(何をやるか・なぜやるか) |

| 主な機能 | 計画、予算、組織化、統制、問題解決 | ビジョン設定、方向付け、動機付け、鼓舞 |

| キーワード | 管理、統制、効率、安定、維持、予測可能性 | 変革、ビジョン、共感、未来、創造、信頼 |

| 人との関わり | 人を「管理」する | 人を「導き、動かす」 |

| 喩えるなら | 現在地から目的地まで、地図を正確に読み、安全かつ効率的に船を運航する「優秀な航海士」 | まだ見ぬ新大陸を目指し、「あの大陸に行こう!」と未来の行き先を指し示し、船員たちの心を一つにする「船長」 |

いかがでしょうか?

マネジメントが「物事を正しく行う(Do things right)」ための機能であるのに対し、リーダーシップは「正しいことを行う(Do the right thing)」ための機能である、と経営学者のピーター・ドラッカーが述べた通りです。

例えば、「今期の売上目標1億円を達成する」という課題があったとします。

- マネジメントは、その目標を達成するために、「月次目標は840万円、そのために各営業担当の訪問件数を週10件に設定し、毎週月曜に進捗会議を行う」といった具体的な計画(How)を立て、その進捗を管理します。

- 一方のリーダーシップは、「なぜ我々はこの1億円を目指すのか?それは、この売上で得た利益を新製品開発に投資し、3年後には業界のトップ企業になるためだ。この目標達成は、我々の未来を創るための重要な一歩なのだ!」と、目標の先にある未来(Why)を語り、社員の心に火をつけます。

計画や進捗管理はもちろん重要です。しかし、それだけでは社員は「やらされ仕事」の域を出ません。管理だけでは、人の心は動かないのです。

マネジメントが「物事を正しく行う(Do things right)」ための機能であるのに対し、リーダーシップは「正しいことを行う(Do the right thing)」ための機能である

あなたの会社は大丈夫?管理に偏る組織が陥る「3つの罠」

私がこれまで見てきた中で、「管理」への過度な偏りは、組織に深刻なダメージを与えます。あなたの会社に、こんな兆候はありませんか?

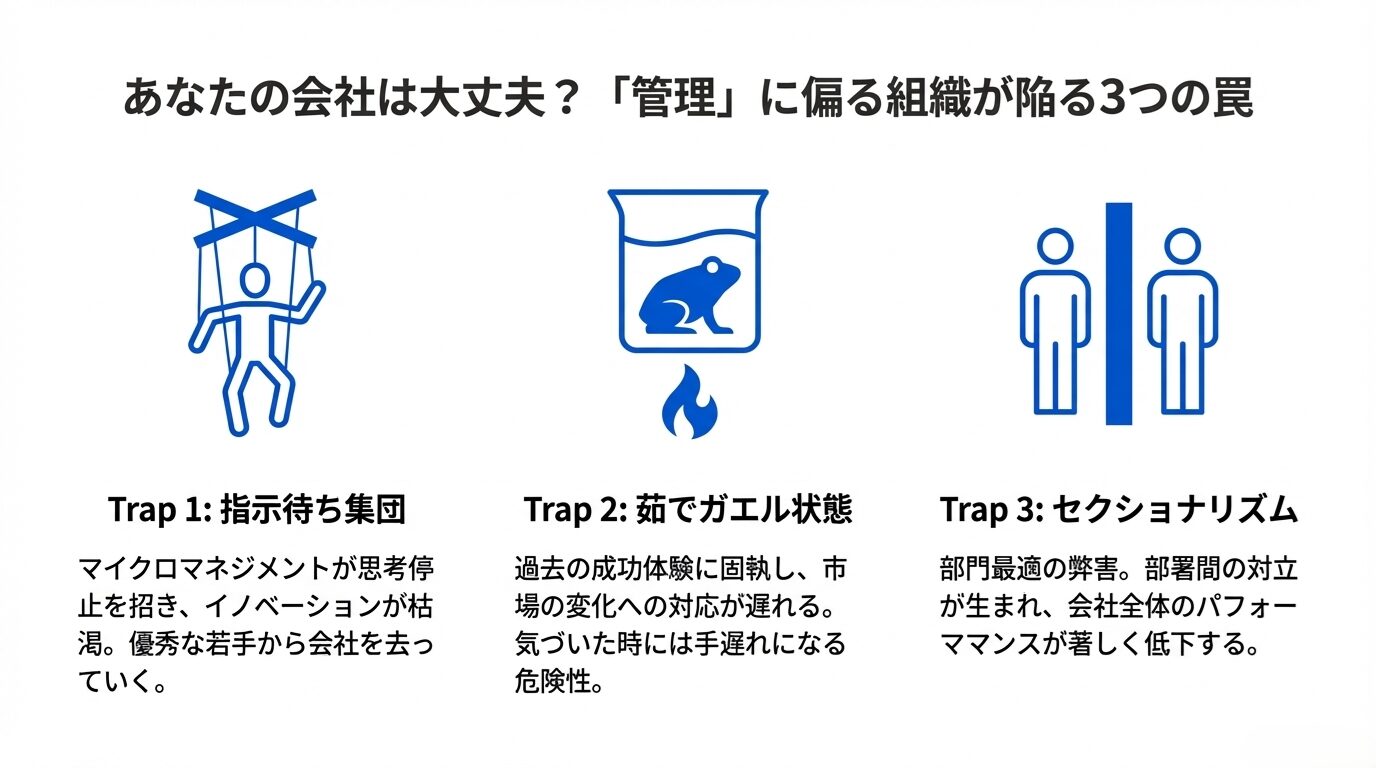

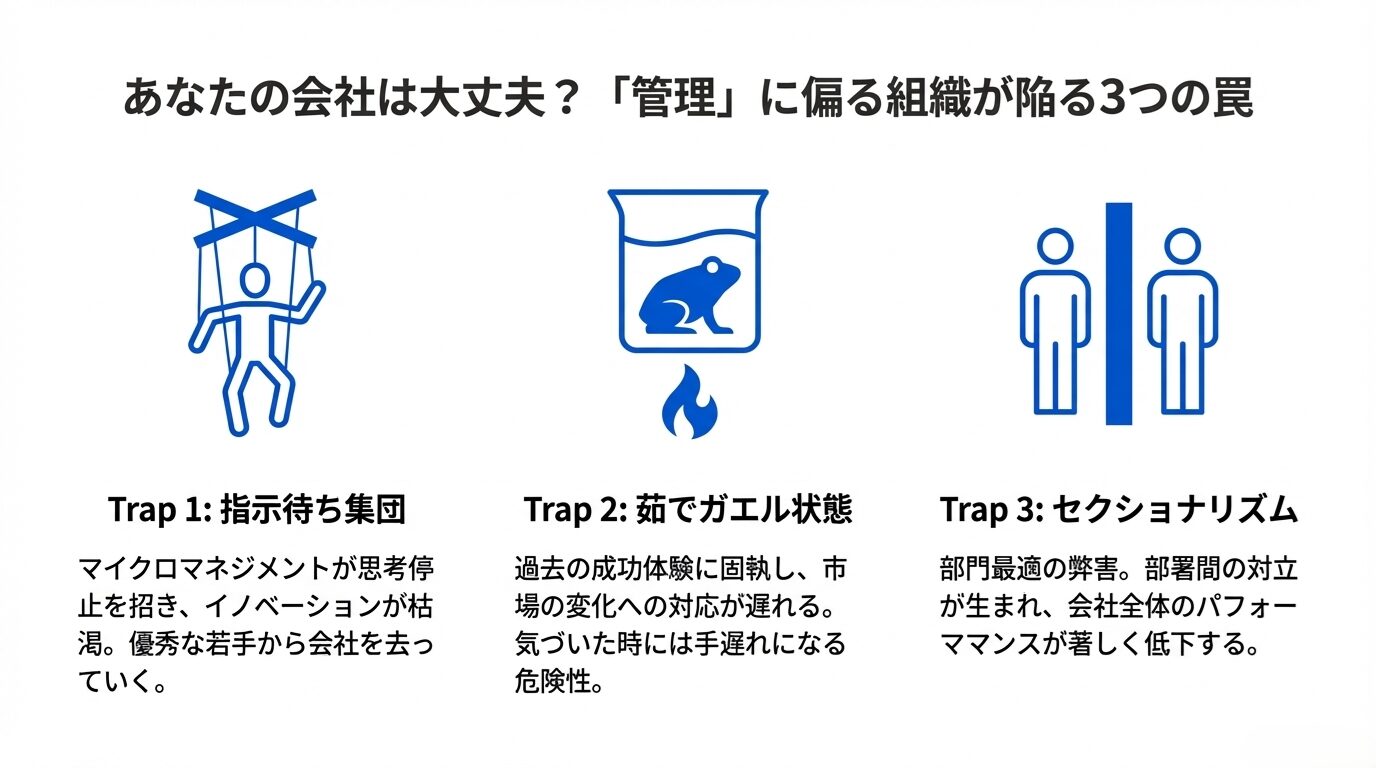

罠1:思考停止の「指示待ち集団」が生まれる

上司が部下の仕事を細かく管理し、逐一指示を出す「マイクロマネジメント」が常態化すると、部下は次第に自分で考えることをやめてしまいます。「どうせ言われた通りにやればいい」「下手に提案して、怒られるよりはマシだ」という空気が蔓延し、完全に思考停止した「指示待ち集団」が出来上がってしまうのです。

このような組織では、新たなアイデアは生まれず、当然イノベーションも起きません。そして、成長意欲のある優秀な若手社員ほど、その息苦しさに耐えかねて会社を去っていきます。

罠2:市場の変化に乗り遅れ、茹でガエル状態になる

管理は、既存のルールや手順を守り、現状を維持することに重きを置きます。そのため、「昔からのやり方」「これまで成功してきた方法」に固執しがちです。

しかし、顧客のニーズや競合の戦略は刻一刻と変化しています。そして、過去の成功体験が、未来の成功を保証してくれるわけでもありません。むしろ、その成功体験が足かせとなり、変化への対応を遅らせてしまうのです。気づいた時には手遅れで、熱湯の中にいることに気づかない「ゆでガエル」のように、静かに市場から淘汰されていく危険性をはらんでいるのです。

罠3:見えない壁が生まれる「セクショナリズム」

管理を突き詰めると、各部署は「自部門の目標達成」や「自部門の効率化」を最優先に考えるようになります。これが「セクショナリズム(部門最適の弊害)」です。

営業部は「製造部の納期が遅いのが問題だ」と言い、製造部は「営業部の無茶な受注のせいだ」と非難する。お互いが協力するのではなく、責任を押し付け合い、会社全体としての大きな目標が見失われてしまいます。組織内に見えない壁がいくつもでき、会社全体のパフォーマンスを著しく低下させるのです。

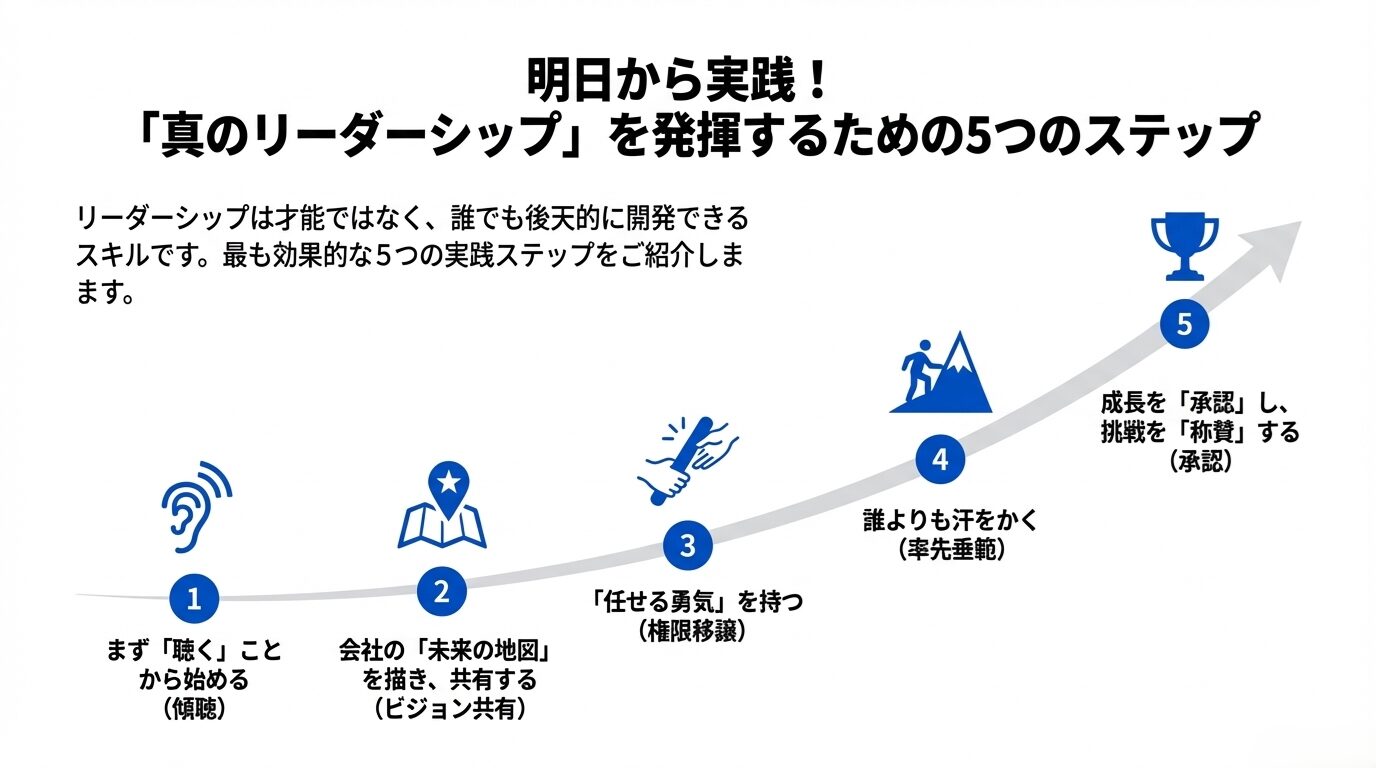

明日から実践!「真のリーダーシップ」を発揮するための5つのステップ

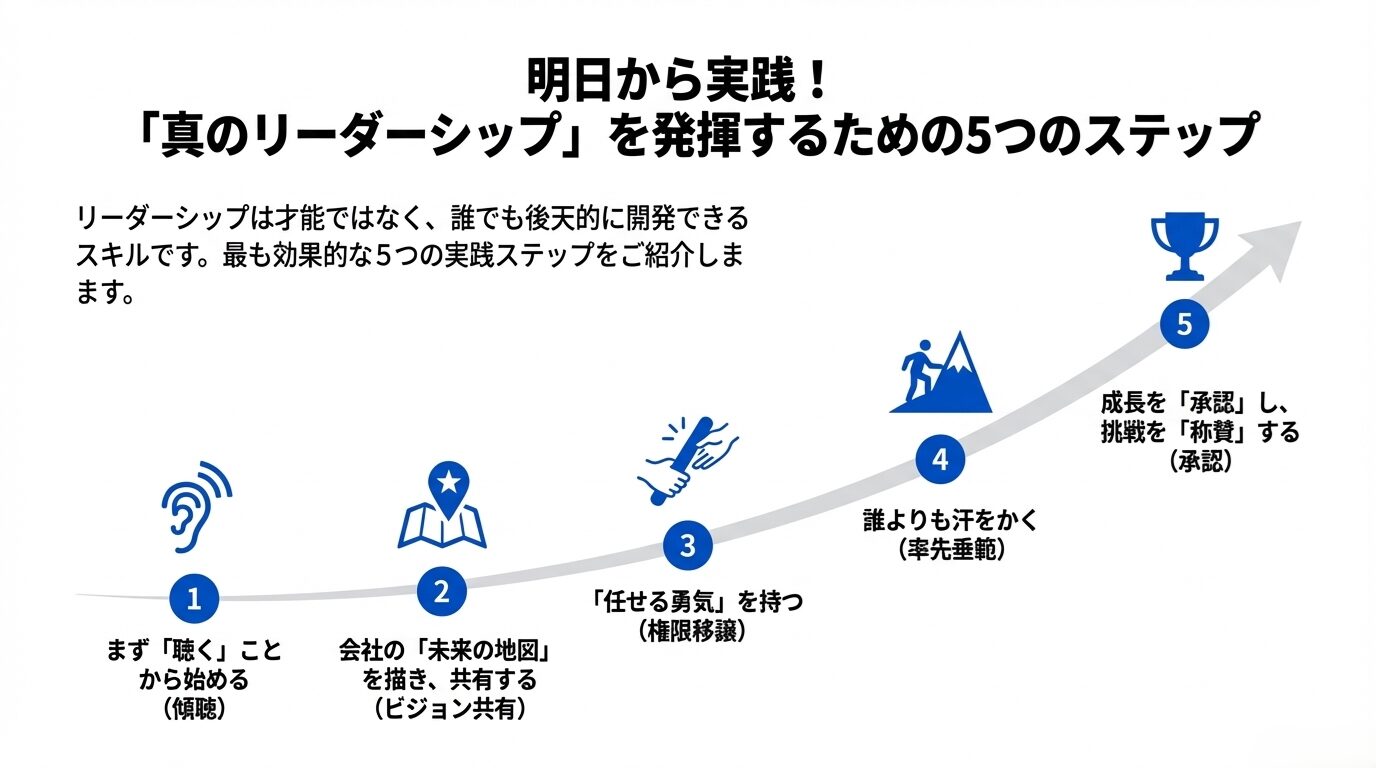

では、どうすれば「管理」の罠から抜け出し、社員の心を動かす「リーダーシップ」を発揮できるのでしょうか?リーダーシップは、決して一部のカリスマだけが持つ特殊能力ではありません。意識と行動を変えることで、誰でも後天的に開発できるスキルです。

ここでは、私のコンサルティング経験の中で、最も効果があったと確信する「5つの実践ステップ」をご紹介します。

ステップ1:まず「聴く」ことから始める(傾聴)

リーダーシップと聞くと、「力強く語る」姿をイメージするかもしれません。しかし、その第一歩は、「徹底的に聴く」ことです。

部下は今、何に悩み、何に情熱を感じ、会社に対して何を思っているのか。一方的に指示を出す前に、まずは彼らの声に真摯に耳を傾けてください。1対1で話す「1on1ミーティング」の場を定期的に設けるのが効果的です。大切なのは、評価や反論をせず、まずは「そうか、君はそう考えているんだな」と、ありのままを受け止める姿勢です。

人は、自分の話を真剣に聴いてくれる相手に心を開き、信頼を寄せます。この信頼関係こそが、リーダーシップの土台となります。

1on1ミーティングについては以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

ステップ2:会社の「未来の地図」を描き、共有する(ビジョン共有)

社員が知りたいのは、日々の作業手順だけではありません。「自分たちの仕事が、会社のどのような未来につながっているのか?」です。

会社の「未来の地図」、すなわちビジョンを、あなたの言葉で、情熱を込めて語ってください。それは、単なる売上目標や市場シェアではありません。「私たちは、この事業を通じて、お客様の生活をこう変えていきたいんだ」「5年後、私たちは地域で最も『ありがとう』と言われる会社になるんだ」といった、聞いているだけでワクワクするような、魅力的な未来像です。

有名な「3人のレンガ職人」の逸話をご存知でしょうか?何をしているのかと尋ねられた時、1人目は「レンガを積んでいる」と答え、2人目は「壁を作っている」と答えました。しかし3人目は、目を輝かせてこう答えたのです。「歴史に残る、素晴らしい大聖堂を建てているんだ」と。

あなたの仕事は、社員にレンガを積ませることですか? それとも、大聖堂を建てさせることですか? ビジョンを共有することで、日々の仕事に大きな意味と誇りが生まれます。

ステップ3:「任せる勇気」を持つ(権限移譲)

リーダーの重要な仕事の一つは、部下が成長する機会を創り出すことです。そのためには、失敗を恐れずに「任せる勇気」を持つことが不可欠です。

「自分がやった方が早いし、確実だ」という気持ちは痛いほどわかります。しかし、それを続けていては、部下はいつまで経っても育ちません。小さな仕事からで構いません。目的とゴールを明確に伝えた上で、「やり方は君に任せるよ」と権限を移譲してみてください。

もちろん、部下は失敗するかもしれません。その時は、決して責めてはいけません。「よく挑戦したな。この失敗から何を学べるだろうか?」と一緒に振り返り、責任は上司である自分が取るという毅然とした態度を示すのです。この安心感が、部下の「次への挑戦」を後押しします。

ステップ4:誰よりも汗をかく(率先垂範)

「変革せよ」「挑戦せよ」と口で言うのは簡単です。しかし、言っている本人(リーダー)が、誰よりも現状維持を望み、楽な場所に安住していたら、誰がついてくるでしょうか。

リーダーシップとは、背中で語るものです。誰よりも会社の未来を信じ、誰よりも顧客のために汗をかき、誰よりも困難な課題に率先して立ち向かう。その姿を部下は見ています。リーダーの言行一致と真摯な姿勢が、何よりも雄弁なメッセージとなり、組織全体に「自分たちもやらなければ」という熱量を生み出します。

ステップ5:成長を「承認」し、挑戦を「称賛」する(フィードバックと承認)

多くの管理職は、部下の「できていない点」を指摘すること(=フィードバック)は得意ですが、「できている点」や「成長した点」を伝えること(=承認)を怠りがちです。

米国の調査会社ギャラップ社(Gallup)の長年の研究によると、上司からの承認は、従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を著しく高めることが明らかになっています。(出典: Gallup, “State of the Global Workplace” reportなど)

結果が出なくても、挑戦したその姿勢を称賛する。以前よりも成長した点を見つけて具体的に褒める。「君のあの提案のおかげで、チームの雰囲気が良くなったよ。ありがとう」。このような言葉によるポジティブな承認が、部下の自己肯定感を高め、さらなる貢献意欲を引き出していくのです。社員のモチベーションを高めるために「給与・賞与アップ」に目を向ける経営者の方は多いですが、言葉による承認は、金銭的な報酬以上に人々の心を動かす力を持っています。

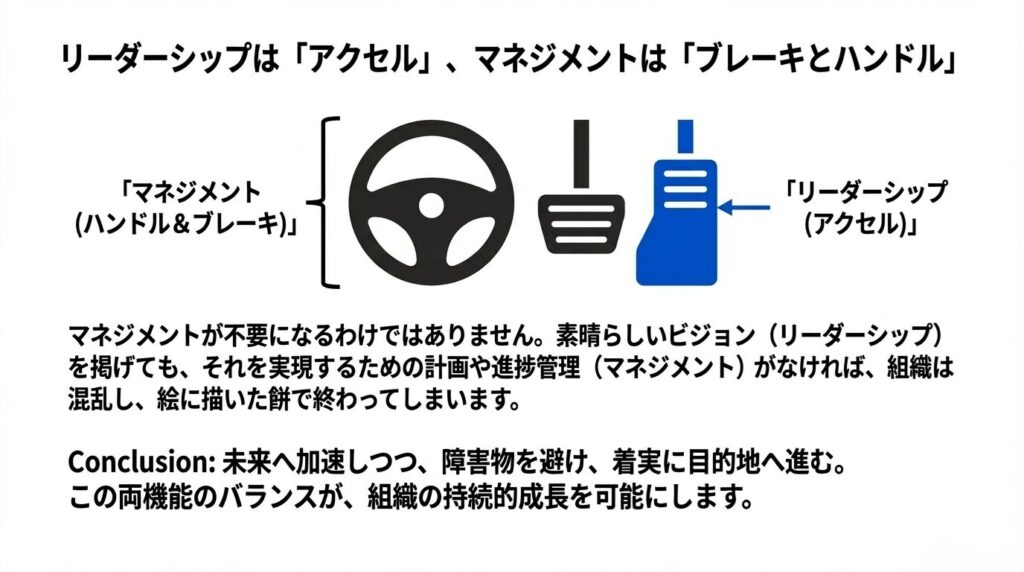

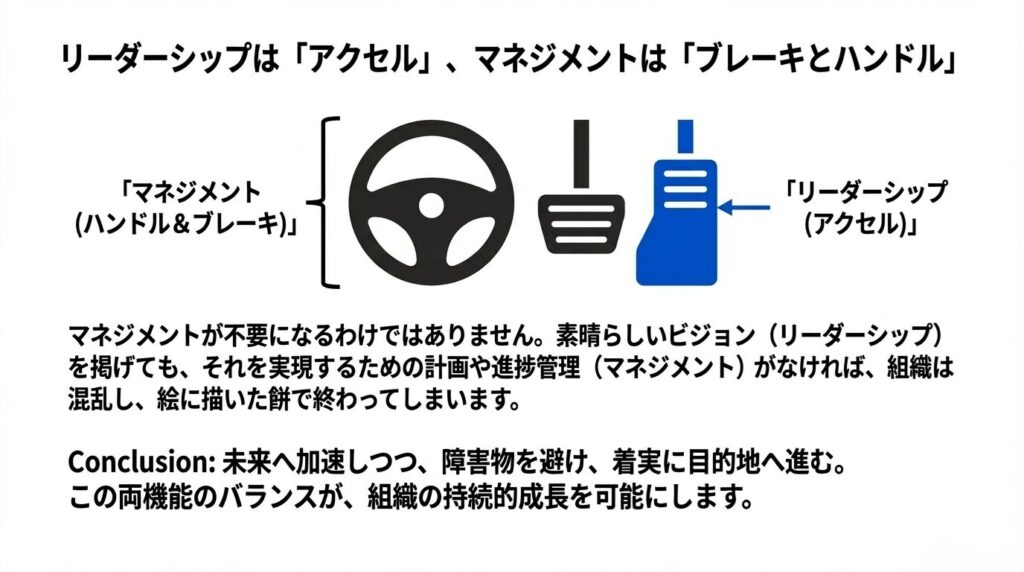

ここまでリーダーシップの重要性を強調してきましたが、誤解しないでいただきたいのは、「マネジメントはもう不要だということでは決してない」という点です。どんなに素晴らしいビジョン(リーダーシップ)を掲げても、それを実現するための具体的な計画や資源配分、進捗管理(マネジメント)がなければ、組織は混乱し、絵に描いた餅で終わってしまいます。

リーダーシップが「アクセル」だとすれば、マネジメントは「ブレーキ」と「ハンドル」です。未来に向かって加速しつつも、目の前の障害物を避け、着実に目的地へと進んでいく。この両方の機能がバランス良く備わって初めて、組織は持続的に成長できるのです。

特に、経営資源の限られる中堅・中小企業においては、社長や管理職が、この「リーダー」と「マネージャー」という二つの帽子を、場面に応じて巧みに使い分けることが求められます。朝礼では未来を語る「リーダー」の帽子をかぶり、午後の進捗会議では計画を管理する「マネージャー」の帽子をかぶる、といった具合です。

Q&A

Q1. プレイングマネージャーとして日々の業務に追われ、リーダーシップを発揮する時間がありません。どうすれば良いでしょうか?

A.まず、意識を「リーダーシップを発揮することも、自分の重要な仕事の一部である」と変えることが第一歩です。その上で、以下の2つを試してみてください。

- 業務の棚卸しと権限移譲: あなたが「自分にしかできない」と思っている仕事は、本当にそうでしょうか? 思い切って部下に任せられる仕事はないか、一度全ての業務を書き出してみてください。ステップ3で述べた「任せる勇気」が、あなたの時間を生み出します。

- 時間のブロック: 週に1時間でも30分でも構いません。「リーダーシップのための時間」として、スケジュールに強制的に組み込んでください。その時間は、部下との1on1や、会社の未来を考えることに集中するのです。時間は「作る」ものです。

Q2. 年上の部下や、社歴の長いベテラン社員が、新しい方針になかなか賛同してくれません。どう接すれば良いですか?

A. 敬意を欠いた接し方は禁物です。彼らは会社の歴史そのものであり、豊富な経験と知見を持っています。まず、ステップ1の「傾聴」を徹底してください。「〇〇さんの経験から見て、この新しい挑戦はどう思われますか? 懸念点はありますか?」と、教えを乞う姿勢で相談するのです。彼らのプライドを尊重し、経験をリスペクトする姿勢が伝われば、頑なな心も少しずつ解けていきます。そして、新しいビジョンを語る際には、彼らの経験がその未来の実現に「どう貢献できるか」を具体的に示してあげてください。「この新しいシステムを導入するには、長年お客様と関係を築いてきた〇〇さんの力が必要不可欠です」といった形で、彼らを“過去の人”ではなく“未来を創る仲間”として巻き込んでいくことが重要です。

Q3. リーダーシップは、持って生まれた才能やカリスマ性が必要なのではないでしょうか?

A.それは誤解です。 リーダーシップは才能ではなく、学習と実践によって開発できる「スキル(技術)」です。確かに、天性のカリスマを持つリーダーも存在します。しかし、世の中の優れたリーダーの多くは、学び、失敗し、悩みながら、後天的にリーダーシップを身につけてきた人たちです。 本コラムで紹介した5つのステップも、リーダーシップを構成する具体的な「スキル」です。傾聴も、ビジョン共有も、権限移譲も、練習すれば誰でも上達します。最も重要なのは、完璧なリーダーになろうとせず、不器用でもいいから「実践し続ける」ことです。その真摯な姿勢こそが、部下の心を動かすのです。

まとめ

本コラム本コラムでは、「マネジメント」と「リーダーシップ」の本質的な違いから、現代においてなぜリーダーシップが不可欠なのか、そして、明日から実践できる具体的なステップまでを解説してきました。

マネジメントが組織の現在を維持・安定させるための重要な機能である一方、リーダーシップは組織の未来を創造し、そこに向けた人々のエネルギーを引き出すための、全く異なる機能です。

あなたの会社が今、成長の壁にぶつかっていたり、社員の自主性のなさに悩んでいたりするならば、それは「管理」という名の鎖で、組織の可能性を縛ってしまっているからかもしれません。

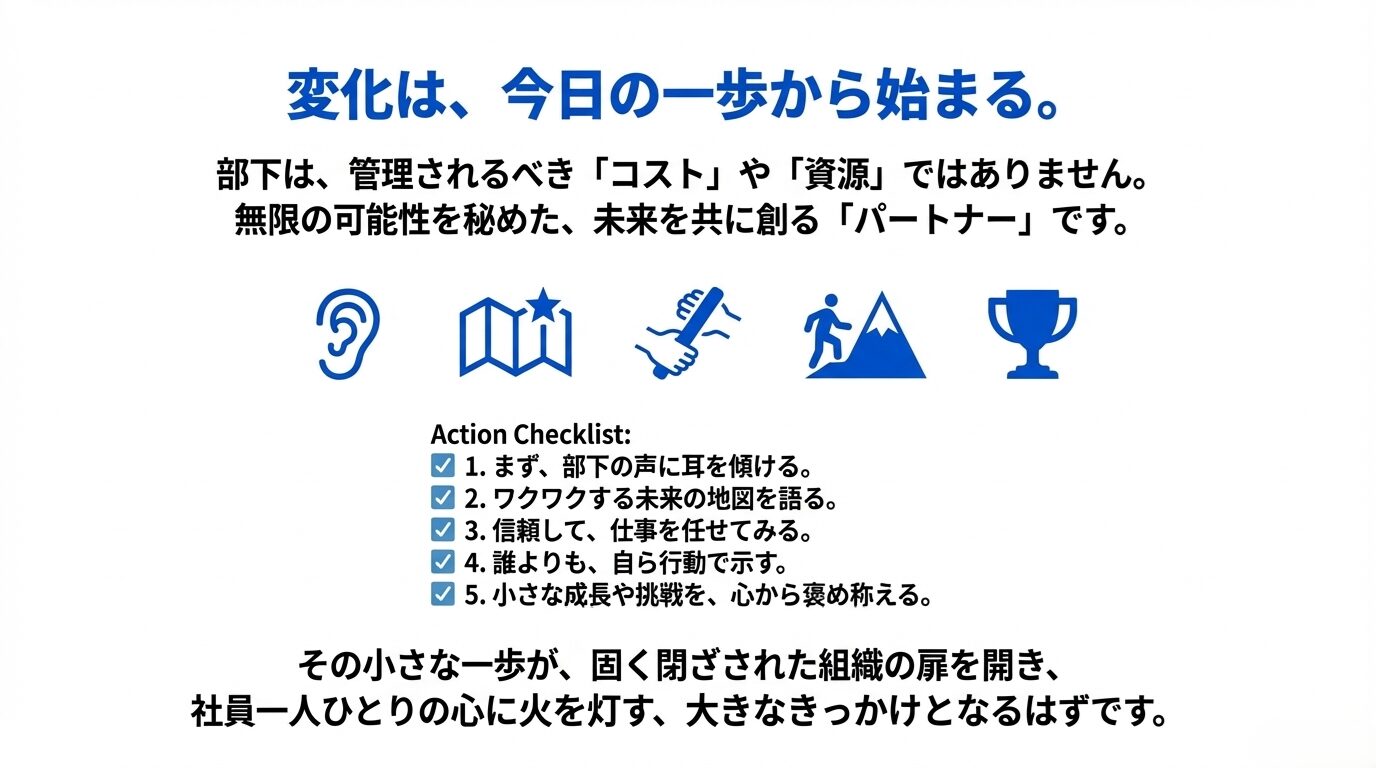

部下は、管理されるべき「コスト」や「資源」ではありません。無限の可能性を秘めた、未来を共に創る「パートナー」です。どうか、本コラムでご紹介した5つのステップを、一つでもいいので明日から実践してみてください。

- まず、部下の声に耳を傾ける。

- ワクワクする未来の地図を語る。

- 信頼して、仕事を任せてみる。

- 誰よりも、自ら行動で示す。

- 小さな成長や挑戦を、心から褒め称える。

その小さな一歩が、固く閉ざされた組織の扉を開き、社員一人ひとりの心に火を灯す、大きなきっかけとなるはずです。変化には痛みが伴うかもしれません。しかし、その先には、社員が生き生きと働き、会社が力強く成長していく、あなたが本当に見たかった景色が広がっているはずです。

もし、自社だけでの変革の道のりに不安を感じたり、より具体的な推進方法について客観的なアドバイスが必要になったりした際には、いつでもお気軽にお声がけください。20年間、数々の企業の変革に伴走してきたパートナーとして、あなたの会社の未来創りを、誠心誠意サポートさせていただきます。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)