唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「会社を成長させたいが、何から手をつけていいか分からない」

「日々の業務に追われ、経営を体系的に学ぶ時間がない」

「先代から会社を継いだものの、自分の経営判断に自信が持てない」

変化の激しい現代において、勘や経験だけに頼った経営は、荒波の中を羅針盤も海図も持たずに航海するようなものです。かつての成功体験が、明日も通用する保証はどこにもありません。特に、日本の企業の99.7%を占める中小企業にとって、社長の経営能力こそが、会社の未来を左右する最大の要因と言っても過言ではないのです。

しかし、ご安心ください。経営を学ぶのに、遅すぎるということは決してありません。そして、分厚い経営学の教科書を隅から隅まで読む必要もありません。大切なのは、自社に合った実践的な知識を、正しい順番で学び、行動に移すことです。

このコラムでは、私が20年のコンサルティング現場で培ってきた知見を基に、経営初心者の方が「まず何から始めるべきか」を、具体的な4つのステップに沿って、誰にでも分かるように解説します。この記事を読み終える頃には、あなたは経営という大海原を渡るための、確かな「羅針盤」と「海図」を手に入れているはずです。

ステップ1:現状把握 – 「己を知る」ことから全ては始まる

経営を学ぶ第一歩は、MBA(経営学修士)の理論を学ぶことではありません。まずやるべきは、自社の「今」を正確に知ること、すなわち「現状把握」です。なぜならば、自社がどこにいるか分からなければ、どこに向かえばよいかもわからないからです。これは、健康診断を受けずにいきなり薬を飲むようなものであり、非常に危険です。まずは自社の健康状態を客観的に、そして多角的に把握しましょう。

「数字」で会社の健康状態をチェックする(財務分析の初歩)

中堅中小企業においては、「私は数字が苦手で…」「会社の数字は経理担当者に任せきりだ」という経営者の方は非常に多いです。しかし、会社の現状を示す最も客観的な指標は「数字」です。難しい会計知識は後回しで構いません。まずは、自社の「決算書」の中から、最低限3つの数字だけはご自身の目で確認する習慣をつけてください。

- 売上高: 事業の規模、勢いを示します。前年同月比、過去3年間の推移はどのようになっていますか?

- 利益(営業利益): 会社が本業でどれだけ儲けているか、という「稼ぐ力」を示します。売上は伸びているのに利益が減っている場合、コスト構造に問題があるかもしれません。

- 現金(キャッシュ・フロー): 会社に今、いくらのお金が残っているか。黒字でも現金がなければ会社は潰れます(黒字倒産)。この現金の動きを把握することが、資金繰りの第一歩です。

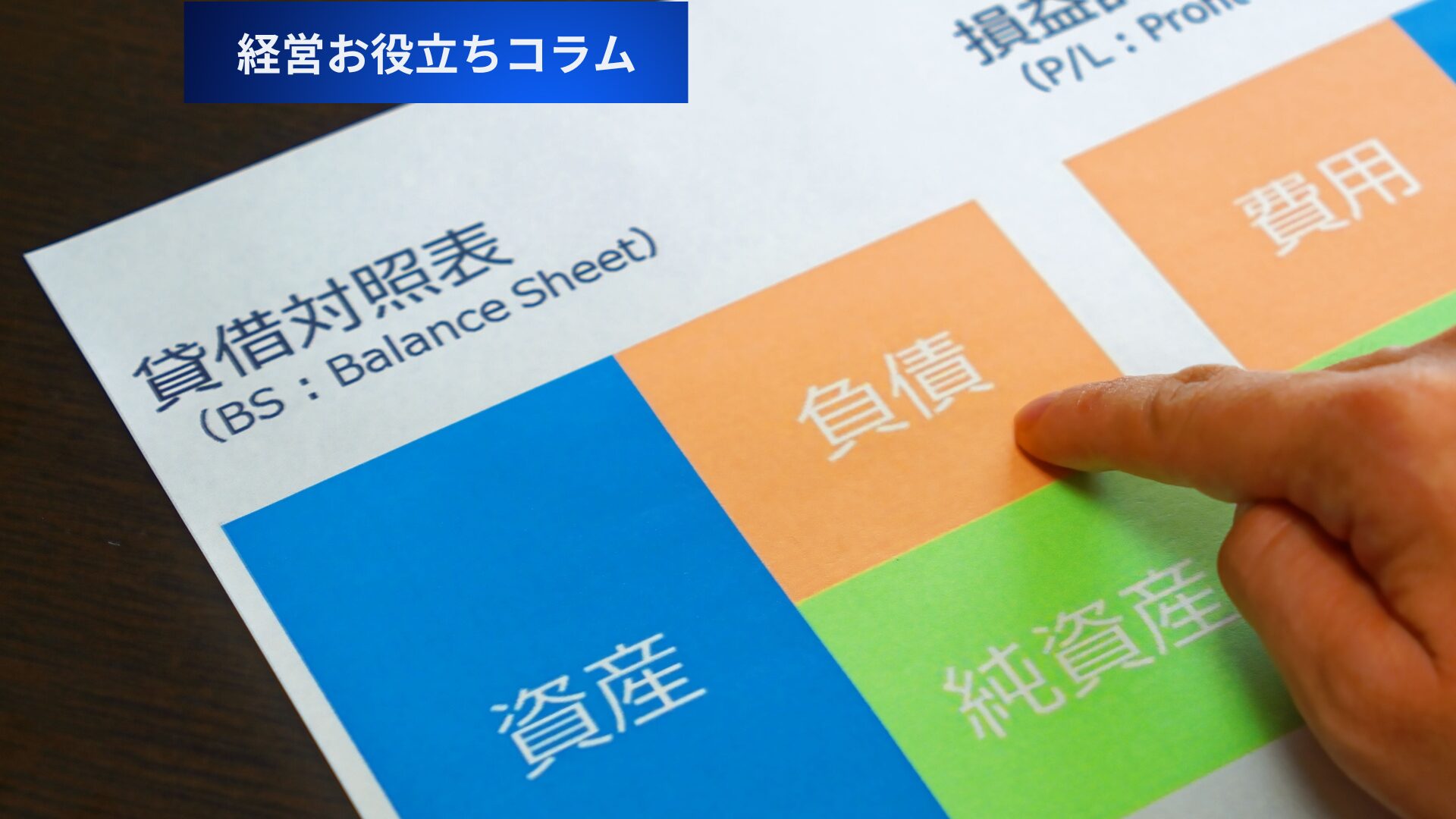

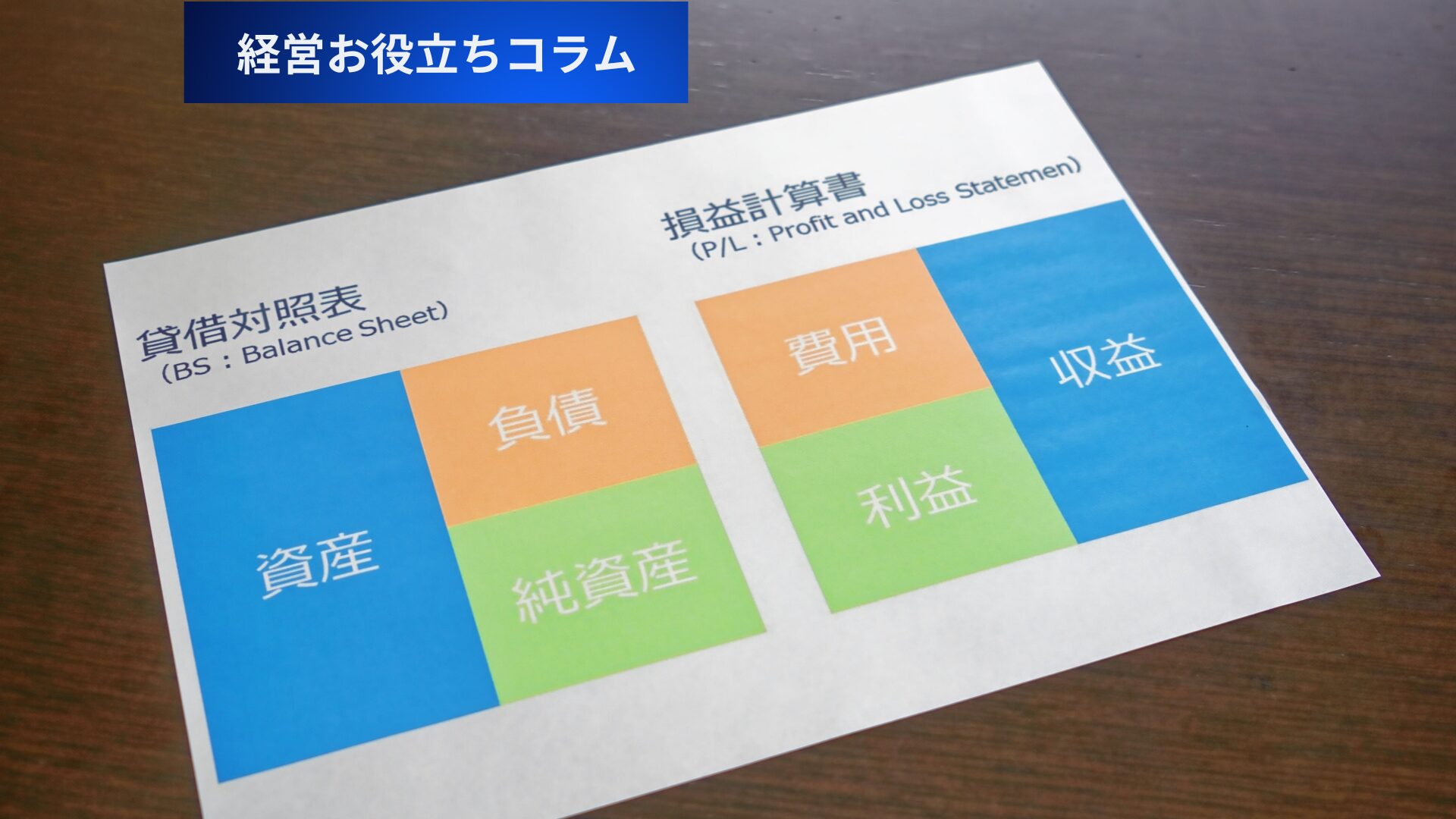

【ワンポイント解説:BSとPL】

決算書は主に「貸借対照表(B/S)」と「損益計算書(P/L)」から成り立ちます。

- 損益計算書(P/L): 一定期間(例:1年間)の「儲け」を示す成績表です。売上から費用を引いて、最終的にどれだけ利益が出たかが分かります。

- 貸借対照表(B/S): ある時点(例:決算日)での会社の「財政状態」を示すものです。会社が持つ資産(現金、不動産など)と、その資産をどうやって調達したか(借金や自己資本など)が分かります。

まずはPLで「売上」と「利益」の推移を見て、BSで会社の「現金」や「借入金」の残高を確認するだけでも、会社の全体像が大きく見えてくるはずです。

貸借対照表、損益計算書については、以下の記事でも解説しています。もしよろしければお読みください。

「現場」の声に耳を傾ける(定性情報の収集)

数字が会社の「健康診断の結果」だとすれば、現場の声は「患者の自覚症状」に該当します。数字には表れない、組織のリアルな課題や強みは、現場にこそ眠っています。

- 従業員との対話: 「何か困っていることはないか?」「もっとこうすれば良くなると思うことは?」と、積極的に問いかけてみましょう。普段おとなしい社員から、業務改善の画期的なアイデアが出てくることも少なくありません。

- 顧客の声: なぜお客様は自社を選んでくれるのでしょうか?逆に、なぜかつてのお客様は離れていってしまったのでしょうか?直接ヒアリングしたり、アンケートを実施したりすることで、自社の本当の価値や改善点が見えてきます。

- 取引先の視点: 仕入先や協力会社は、あなたの会社を客観的に見ています。「最近、御社の〇〇さんは元気がないですね」「競合のA社は最近、こんな動きをしていますよ」といった情報が、経営のヒントになることもあります。

これら「生の声」は、数字だけでは決して見えてこない、経営の重要な羅針盤となります。

「SWOT分析」で内外の環境を整理する

数字と現場の声が集まったら、それらを整理してみましょう。ここで役立つのが「SWOT(スウォット)分析」というフレームワークです。

【ワンポイント解説:SWOT分析】

自社を4つの観点から分析する手法です。

- 強み (Strengths): 自社の得意なこと、他社に負けないこと(技術力、ブランド、顧客基盤など)

- 弱み (Weaknesses): 自社の苦手なこと、改善すべきこと(人材不足、資金力、特定顧客への依存など)

- 機会 (Opportunities): 外部環境の変化で、自社に有利に働くこと(市場の拡大、法改正、新技術の登場など)

- 脅威 (Threats): 外部環境の変化で、自社に不利に働くこと(競合の台頭、景気後退、原材料の高騰など)

これを紙に書き出すだけで、自社の置かれている状況が驚くほどクリアになります。「強み」を活かして「機会」を掴むにはどうすればよいか?「弱み」を克服し、「脅威」に備えるには何が必要か?といった、次の戦略への具体的なヒントが見えてくるはずです。

SWOT分析については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

ステップ2:羅針盤を手に入れる – 「理念」と「ビジョン」を明確にする

現状把握ができたら、次に行うべきは「我々はどこへ向かうのか?」という航海の目的地を定めることです。それが「経営理念」と「経営ビジョン」です。

「そんな綺麗事よりも、目先の売上が大事だ」と思われるかもしれません。しかし、私がこれまで見てきた成長企業には、例外なく、社員が共感し、誇りを持てるような明確な理念とビジョンが存在しました。特に中堅中小企業では、社長の「想い」こそが、社員の心を一つにし、困難を乗り越えるための最大のエネルギー源となるのです。

経営理念(ミッション):企業の「存在意義」を言葉にする

経営理念とは、「自社は何のために存在するのか?」という問いへの答えです。これは会社の憲法のようなもので、決して変わることのない、事業活動の根幹となる考え方です。

- 「私たちは、最高の技術で、お客様の期待を超える感動を創造する」

- 「私たちは、食を通じて、地域の皆様の健康で豊かな生活に貢献する」

このような理念は、日々の判断に迷ったときの道しるべとなり、社員にとっては「自分たちは社会の役に立っている」という仕事への誇りにつながります。ぜひ、ご自身の言葉で、事業への熱い想いを表現してみてください。

経営ビジョン(ビジョン):目指すべき「未来像」を具体的に描く

ビジョンとは、理念に基づいて、会社が目指す具体的な未来の姿です。「3年後、5年後、あるいは10年後に、会社はどのようになっていたいか?」を、社員がワクワクするような形で示します。

- 「5年以内に、〇〇分野で地域No.1のシェアを獲得する」

- 「3年後、全社員の平均年収を10%アップさせ、家族に誇れる会社になる」

- 「業界で最も『ありがとう』と言われる会社になる」

ビジョンは、売上や利益といった定量的な目標だけでなく、社員の働きがいや社会的な評価といった定性的な目標を含むことが重要です。このビジョンが魅力的であればあるほど、社員は「その未来を一緒に実現したい」と、主体的に行動するようになります。

行動指針(バリュー):日々の「判断基準」を共有する

理念という「存在意義」を胸に、ビジョンという「未来像」へ向かうために、社員一人ひとりが日々どのように行動すべきか。その具体的なガイドラインが「行動指針」です。

- 「常に挑戦し、失敗を恐れない」

- 「仲間を尊重し、チームワークを大切にする」

- 「誠実であれ。お客様に対しても、自分に対しても」

行動指針が明確であれば、社長がいちいち指示を出さなくても、社員は自律的に判断し、行動できるようになります。これが、強い組織文化の土台となるのです。

ミッション・ビジョン・バリューについては、以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

ステップ3:航路図を描く – 「戦略」と「計画」に落とし込む

目的地(理念・ビジョン)が決まれば、次はそこへ至るための具体的な航路図、すなわち「経営戦略」と「実行計画」を作成します。戦略なき経営は、ただ闇雲に船を漕ぎ出すようなもので、すぐに燃料(資金や人材)が尽きてしまいます。

誰に、何を、どのように?(基本戦略の策定)

難しく考える必要はありません。戦略の基本は、次の3つを明確にすることです。

- 顧客 (Who): あなたの会社は「誰」を幸せにしたいですか?ターゲットとする顧客層を絞り込みます。全ての人を満足させることはできません。

- 価値 (What): その顧客に、どのような「価値(商品・サービス)」を提供しますか?価格の安さ、品質の高さ、納期の速さ、手厚いサポートなど、競合にはない独自の強みは何かを考えます。

- 提供方法 (How): その価値を「どのようして」届けますか?店舗販売、ウェブサイト、営業担当者による直接訪問など、顧客との接点を設計します。

【ワンポイント解説:集中戦略】

経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)が限られる中小企業が採るべき基本戦略は、「差別化集中戦略」です。特定の顧客層、特定の商品、あるいは特定の地域に経営資源を集中させることで、大企業にも負けない競争優位性を築くことができます。アレもコレもと手を出すのではなく、「やらないこと」を決める勇気が重要です。

経営戦略については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

目標を「数字」に分解する(KPIの設定)

「5年で地域No.1になる」というビジョンだけでは、日々の行動には繋がりません。この壮大な目標を、具体的で測定可能な「数字」にまで分解する必要があります。ここで使うのがKPI(Key Performance Indicator / 重要業績評価指標)という考え方です。

【ワンポイント解説:KPI】

KPIとは、最終目標(KGI: Key Goal Indicator)を達成するための、日々の行動が適切に行われているかをチェックするための中間指標です。例えば、最終目標(KGI)が「年間売上1億円」だとすると、それを達成するためのKPIは以下のように分解できます。

- KPI①:新規の問い合わせ件数(月20件)

- KPI②:商談化率(50%)

- KPI③:成約率(30%)

- KPI④:平均顧客単価(300万円)

このようにKPIを設定することで、「今月は問い合わせが目標の15件しかないから、来週はWeb広告を強化しよう」といった、具体的かつ迅速なアクションに繋がるのです。

KPIについては以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

具体的な「アクションプラン」を作成する

最後に、設定したKPIを達成するために、「いつまでに」「誰が」「何を」するのかを、具体的な行動計画(アクションプラン)に落とし込みます。

- 例:KPI「新規問い合わせ月20件」のアクションプラン

- 担当: 営業部の佐藤さん

- 期限: 〇月〇日まで

- タスク:

- ホームページの改善(実績ページの追加)

- 既存顧客への紹介依頼キャンペーンの実施

- 地域の商工会議所が主催する交流会への参加

完璧で壮大な計画よりも、実行可能な小さな一歩を積み重ねること。これが、計画倒れを防ぐ最大の秘訣です。

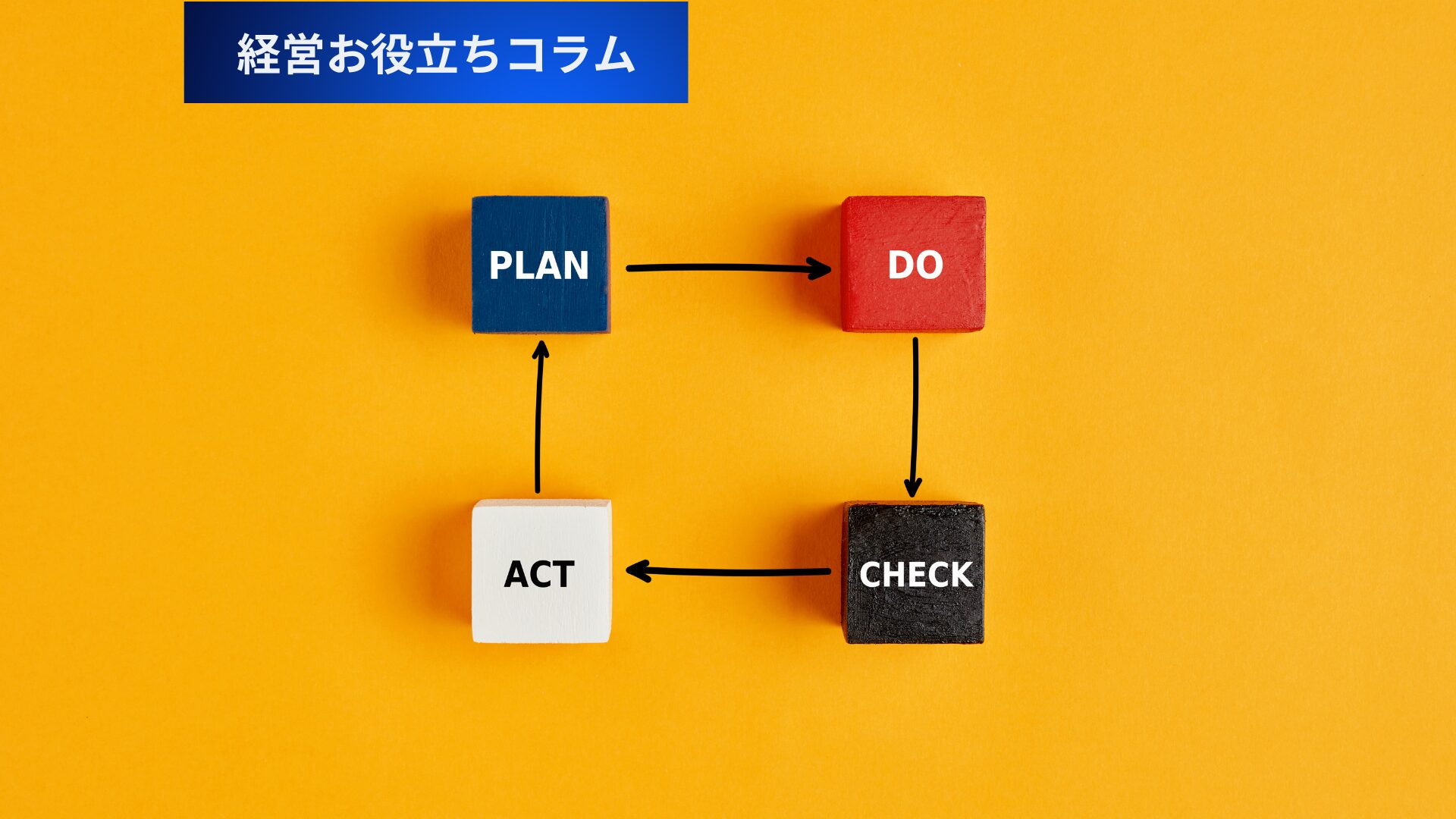

ステップ4:実行と改善 – 「PDCA」を回し続ける

航路図(戦略・計画)が描けたら、いよいよ出航です。しかし、最も重要なのはここからです。計画はあくまで仮説。実際の航海では、予期せぬ嵐や海流の変化がつきものです。そこで不可欠なのが、計画を実行し、結果を検証し、改善を繰り返す「PDCAサイクル」です。

【ワンポイント解説:PDCAサイクル】

業務管理の手法の一つで、以下の4つのステップを繰り返すことで、継続的な改善を目指します。

- Plan (計画): ステップ3で立てた計画。

- Do (実行): 計画に基づいて、まずは行動してみる。

- Check (評価): 実行した結果どうだったか?KPIの達成度は?計画とのズレはなぜ生まれたか?を客観的に評価する。

- Action (改善): 評価の結果を踏まえて、次の計画をどう改善するかを考える。

多くの中小企業でPDCAが回らない原因は、「C(評価)」と「A(改善)」が疎かになっていることです。

中小企業におけるPDCAのポイント

- スピード重視の「Do」: 完璧な計画を待っていては、ビジネスチャンスを逃してしまいます。70%の完成度でも、まずはやってみる。走りながら考える姿勢が重要です。

- 失敗を許容する文化: 「Check」の段階で、「なぜできなかったんだ!」と犯人探しをしていては、社員は萎縮し、誰も挑戦しなくなります。失敗は、成功への貴重なデータです。「失敗から何を学んだか?」を問いかける文化を、社長自らが作りましょう。

- 定期的な「振り返り」の場: 週に1度、あるいは月に1度、必ずチームで集まり、計画の進捗と結果を共有する場を設けましょう。この会議の目的は、進捗の確認と、次のアクションを決めることです。社長がこの場にコミットし、真剣に議論に参加する姿勢が、組織全体のPDCAを加速させます。

経営とは、このPDCAサイクルを、粘り強く、愚直に回し続けることに他なりません。

PDCAについては以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

Q&A

Q1. 忙しくて経営を学ぶ時間がありません。どうすれば良いですか?

A. 非常によく分かります。しかし、「経営」は社長にしかできない最も重要な仕事です。まずは週に1時間でも良いので、「経営について考える時間」をスケジュールに強制的に組み込んでください。例えば、「毎週月曜の午前9時~10時は、誰にも邪魔されずに経営課題と向き合う」と決めるのです。その1時間が、未来の会社を救うかもしれません。通勤中に経営に関する音声学習をする、というのも有効な方法です。時間は「作る」ものです。

Q2. 決算書が全く読めません。何から勉強すれば良いですか?

A. まずは完璧に理解しようとせず、アレルギーをなくすことが大切です。ステップ1で述べた「売上」「利益」「現金」の3つの数字の推移を、自社の過去3期分の決算書で追ってみることから始めてください。次に、顧問顧問税理士の方に「社長である私が、最低限知っておくべき決算書のポイントを3つだけ教えてください」と頼んでみるのが一番の近道です。専門家を上手に活用しましょう。

Q3. 社員にどうやって経営理念を浸透させれば良いですか?

A. 理念を立派な額に入れて飾るだけでは浸透しません。最も効果的なのは、社長自身が、理念やビジョンを日々の言動で体現し、繰り返し語り続けることです。朝礼で話す、社内報に書く、社員との面談でビジョンと個人の目標を結びつけて話す。そして、理念に基づいた行動をした社員を、きちんと評価し、賞賛することです。社長の「本気度」が伝われば、理念は自然と組織に根付いていきます。

Q4. コンサルタントに相談するタイミングはいつが良いですか?

A. 「もうダメだ」と追い詰められてからでは、打てる手が限られてしまいます。むしろ、「会社の健康診断」として、定期的に外部の専門家の視点を入れることをお勧めします。例えば、「事業承継を考え始めた」「新しい事業に挑戦したい」「組織の風通しが悪くなってきた気がする」といった、変化の兆しを感じたときが、絶好のタイミングです。客観的な視点が入ることで、自社では気づかなかった強みや課題が明確になります。

まとめ:経営を学ぶことは、未来を創ること

今回は、経営を学びたいと考える方が、何から始めるべきか、4つのステップで解説しました。

- ステップ1:現状把握 – 数字と現場の声で、己を知る。

- ステップ2:理念・ビジョン – 会社が進むべき、目的地を定める。

- ステップ3:戦略・計画 – 目的地までの、航路図を描く。

- ステップ4:実行・改善 – PDCAを回し、航海を続ける。

これらは一度やったら終わりではありません。会社の成長ステージや外部環境の変化に合わせて、常に見直し、アップデートしていくものです。

経営を学ぶことは、単に知識を詰め込むことではありません。自社と向き合い、社員と向き合い、お客様と向き合い、そして社会と向き合う中で、会社の「あるべき姿」を追求し続ける旅そのものです。その旅の羅針盤を、あなた自身の手で作り上げていくのです。

この記事が、あなたのその第一歩を踏み出すきっかけとなれば、これに勝る喜びはありません。経営の航海は、決して楽なものではありませんが、やりがいに満ちた、素晴らしい冒険です。 あなたの会社の未来が、より輝かしいものになることを、心から応援しています。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)