唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。。

本コラムを読まれているあなたは、きっと真摯に経営と向き合い、会社の未来を真剣に考えていらっしゃる方だと思います。しかし、経営者の仕事は常に孤独です。従業員には言えない悩み、誰にも相談できない葛藤を抱え、たった一人で決断を下す場面が少なくないでしょう。

「本当にこの判断は正しいのだろうか?」

「もっと良い方法があるのではないか?」

そうした自問自答を繰り返すうちに、不安が募り、疲弊してしまう。これは、中堅中小企業の経営者が共通して抱える、切実な悩みでもあります。

しかし、ご安心ください。その悩みは、あなただけのものではありません。そして、解決策は必ず存在します。数多くの中堅中小企業の経営者と向き合ってきた私の経験から言えるのは、「客観的視点を導入する」ことが、孤独な経営者の悩みを解決する最も効果的な方法の1つであるということです。

本コラムでは、なぜ経営者に客観的視点が必要なのか、そしてその客観的視点を具体的にどのようにして獲得するのかを、実践的な手法とともにご紹介します。これを読めば、あなたの経営判断はより自信に満ちたものとなり、孤独な悩みから解放される一助となるはずです。

経営者の孤独が生む「主観」の罠

経営者は、会社全体の状況を把握した上で、あらゆる決断に対して最終的な責任を負う立場にあります。だからこそ、自己の経験や感覚、直感に基づいた判断を下すことも多くなります。しかしこのことが原因で、経営者は「主観」の罠に陥ってしまうこともあります。

主観的な判断がすべて悪いとは思いません。長年の経験に裏打ちされた直感は、時に驚くほど正しい答えを導き出します。しかし、あまりに主観だけに頼りすぎると、以下のような問題が生じやすくなります。

- 意思決定の偏り: 自分の過去の成功体験や得意な分野に引きずられ、視野が狭くなる。

- 現状認識の甘さ: 自社にとって都合の良い情報だけを集め、不都合な事実から目を背ける。

- 環境変化への対応遅れ: 外部環境の変化や新しい技術の波に気づかず、時代に取り残されてしまう。

このような問題に、経営者は無意識のうちに陥ってしまうものです。そして、一度その罠にはまってしまうと、客観的な視点を取り戻すことは非常に難しくなります。

なぜ、客観的視点が経営に不可欠なのか?

客観的視点とは、感情や個人的な経験に左右されず、事実に基づいた公平な視点のことです。経営において客観的視点が不可欠な理由は、主に以下の3つに集約されます。

理由①: 意思決定の精度向上

客観的なデータや事実に基づいて判断することで、感情や過去の成功体験に囚われず、より確度の高い意思決定が可能になります。例えば、新しい事業への投資を検討する際、主観的な「なんとなく成功しそうだ」という感覚だけでなく、市場規模、競合の動向、顧客ニーズといった客観的なデータを分析することで、リスクを最小限に抑え、成功確率を高めることができます。

理由②:自社の強みと弱みの再認識

客観的な視点を持つことで、自社の事業を冷静に見つめ直すことができます。「うちの製品は品質が良いから売れるはずだ」という主観的な思い込みだけでなく、顧客アンケートや市場調査を通じて「顧客は価格やデザインをより重視している」という客観的な事実を知ることで、真の強みと弱みを把握し、事業戦略を再構築するきっかけになります。

理由③:社内外のコミュニケーション円滑化

客観的なデータや論理に基づいた説明は、従業員や取引先、金融機関など、社内外の関係者からの信頼を得やすくなります。 例えば、全社的なコスト削減策を打ち出す際、「私がそう思うから」という主観的な理由ではなく、「市場の動向から見て、このままでは利益率が維持できない」といった客観的なデータを用いて説明することで、従業員の納得感を得やすくなり、協力を促すことができます。

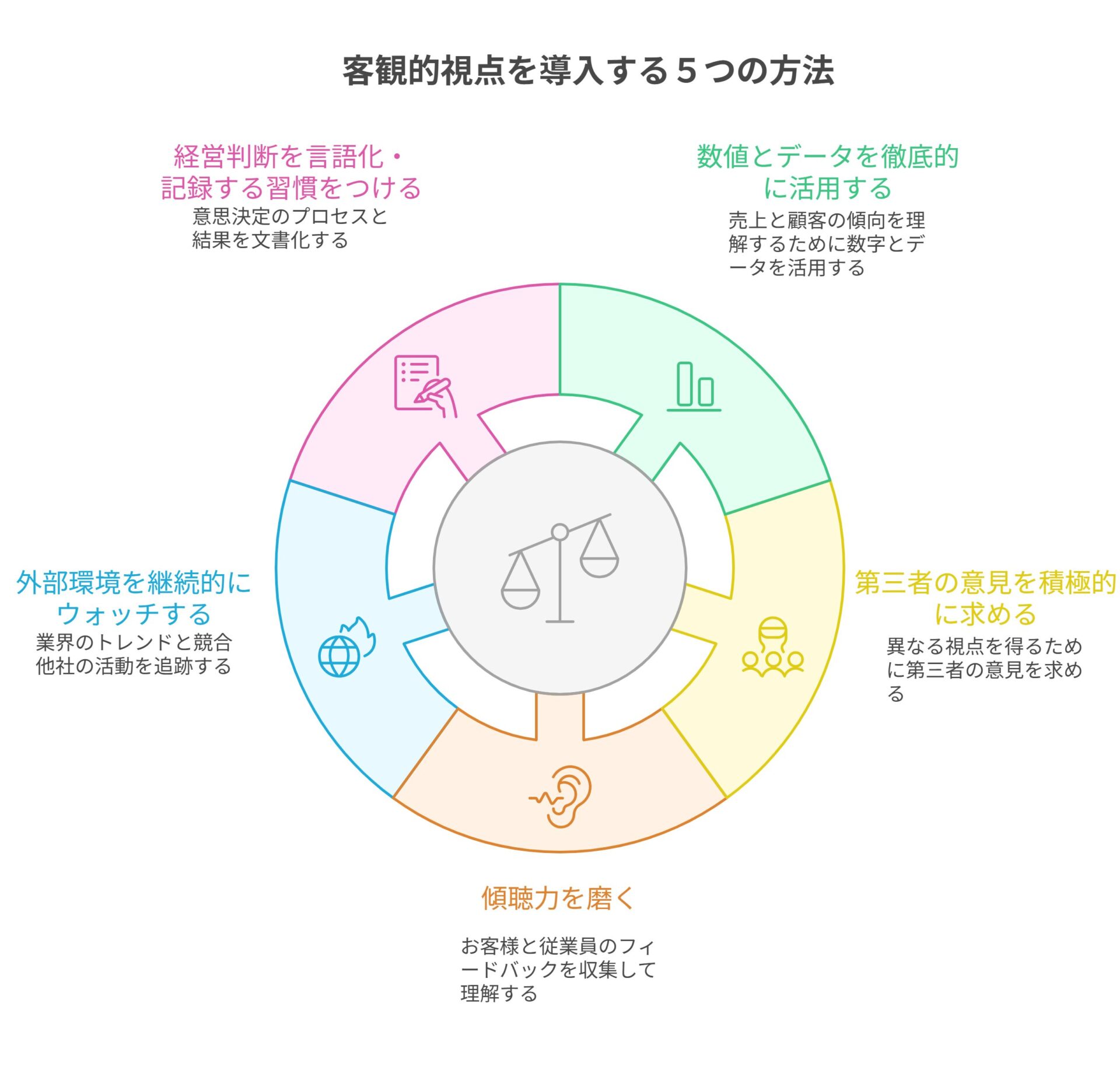

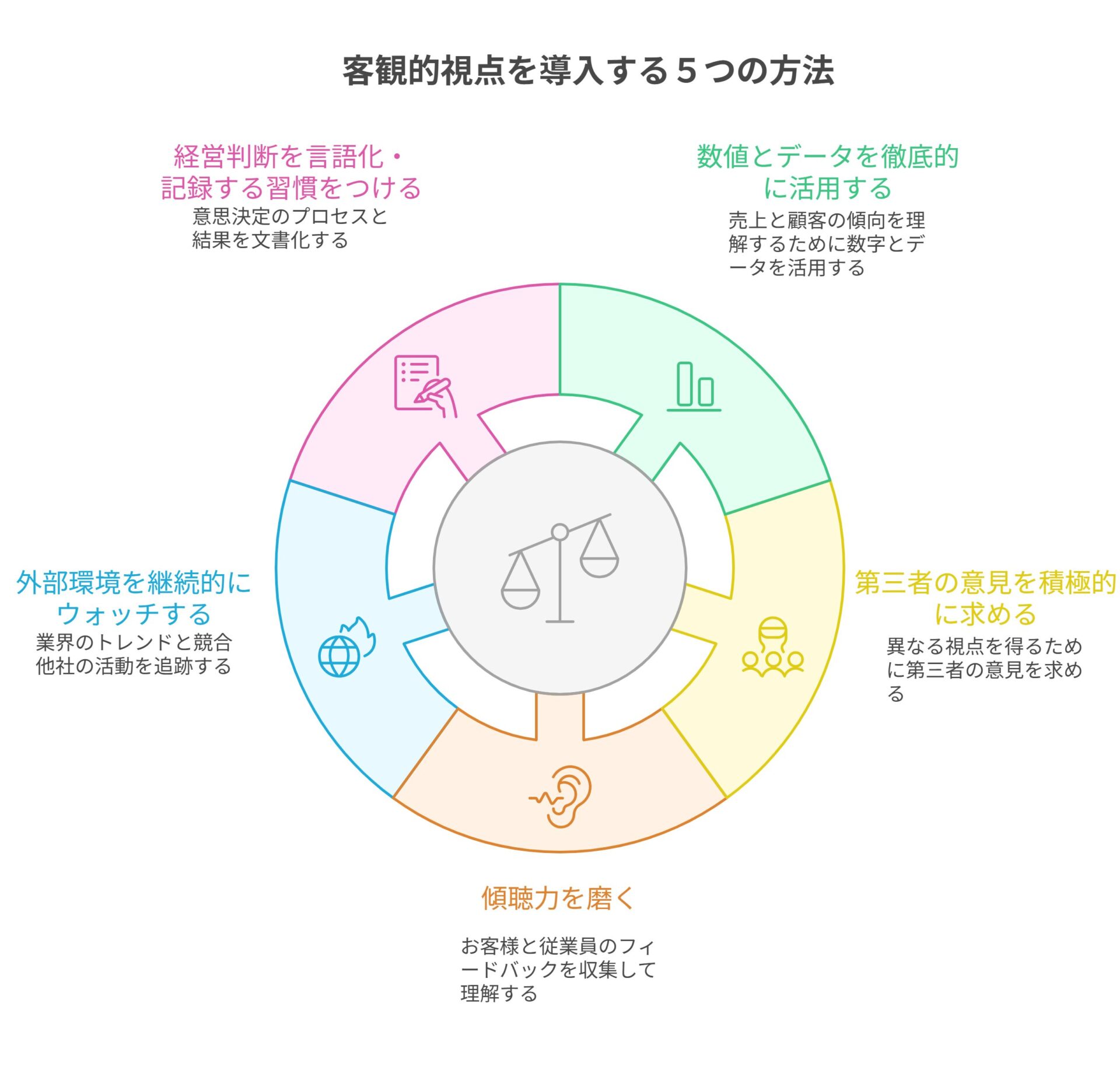

客観的視点を導入する具体的な5つの方法

「客観的視点が重要だというのはわかった。でも、具体的に何をすればいいんだ?」

そう思われた方も多いでしょう。ご安心ください。ここからは、今日からすぐに実践できる、客観的視点を獲得するための5つの具体的な方法をご紹介します。

方法①:数字とデータを徹底的に活用する

「勘と度胸」で経営する時代は終わりました。現代の経営においては、数字とデータは羅針盤です。売上、利益率、顧客数、リピート率、従業員の残業時間など、あらゆる経営指標を定期的に可視化し、分析する習慣をつけましょう。例えば、売上が下がった時、「景気が悪いから仕方ない」と安易に結論付けるのではなく、

- どの製品の売上が下がっているのか?

- 特定の顧客層からの購入が減っているのか?

- どのエリアでの売り上げが減っているのか?

- どの営業部門、営業担当者の売上が減っているのか?

- 競合他社の動向はどうなっているのか?

等を、数字で徹底的に掘り下げてみることが重要です。こうしたデータ分析には、専門的な情報システムが必要だと感じる方ももしかするといるかもしれません。しかし、Excelでも十分です。まずは、自社の数字を「なんとなく」ではなく「事実」として捉えることから始めましょう。

方法②:第三者の意見を積極的に求める

経営者にとって、自分の意見に異を唱えてくれる存在は貴重です。社内には、経営者の方針には反対しにくい雰囲気が少なからず存在するものです。だからこそ、外部の第三者の意見を積極的に求めることが重要です。

- 異業種の経営者交流会: 異なる視点から自社事業へのアドバイスをもらえる貴重な機会です。

- 税理士、弁護士などの専門家:法律、財務のプロフェッショナルとして、客観的な視点を提供してくれます。

- 経営コンサルタント: 業界の常識や他社での成功事例、失敗事例を数多く知っているため、より実践的なアドバイスが期待できます。価格面が気になるかもしれませんが、当事務所では、Web会議形式で月額7万円で経営相談への対応やアドバイス提供をしています。また、個人や小規模事業者様、業績悪化に苦しんでいる企業様につきましては、従業員数・業績を確認の上、応援価格での対応もしております。

ここで重要なのは、「自分の都合の良い意見だけを聞く」のではなく、「耳の痛い意見」こそ真摯に受け止める姿勢です。

方法③:お客様や従業員の声を聴く「傾聴力」を磨く

客観的視点を得る上で、最も重要な情報源の一つが、お客様と従業員です。

お客様の声は、自社製品やサービスが市場からどのように評価されているかを測る、最も信頼性の高い指標です。アンケート、インタビュー、口コミサイトのチェックなどを通じて、お客様の「生の声」を定期的に収集しましょう。

また、従業員の声も同様に重要です。現場で何が起こっているのか、どのような課題があるのかは、経営者の目からは見えないことが多々あります。部門長との定期的なミーティングはもちろん、従業員向けの匿名アンケートや、気軽に意見を出し合える場を設けることも有効です。特に、従業員が「社長に直接言いにくいこと」の中に、会社の潜在的な課題が隠されていることが多いものです。

方法④:外部環境を継続的にウォッチする

自社内部のことばかりに目を向けていると、時代の変化に取り残されてしまいます。常に外部環境を意識し、自社の立ち位置を客観的に把握することが重要です。

- 競合他社の動向: 競合がどのような新製品を出したか、どのようなマーケティングを行っているかなどを定期的にチェックしましょう。

- 市場全体のトレンド: 業界全体の市場規模が縮小傾向にあるのか、拡大傾向にあるのか。技術革新はどのように進んでいるか。

- 社会の変化: 少子高齢化、働き方の多様化、環境問題への意識の高まりなど、社会全体のマクロな変化も、経営に大きな影響を与えます。

このような外部環境の情報を収集・分析することで、将来の事業戦略をより現実的なものにすることができます。

方法⑤:経営判断を言語化・記録する習慣をつける

「なぜ、この判断を下したのか?」

経営者は、常にこの問いに答えられるようにしておく必要があります。経営判断を下した際に、その背景にある「仮説」や「根拠」、「期待される効果」を言語化し、記録しておく習慣をつけましょう。そうすることで、後からその判断が正しかったのかどうかを客観的に検証することができます。例えば、

- 目的: 営業効率を上げるため

- 仮説: 営業ツールを導入すれば、顧客訪問件数が増加し、売上が10%アップする

- 根拠: 他社の成功事例、ツールの機能分析

- 結果: 導入後6ヶ月で、訪問件数は5%増加したが、売上は横ばいだった

- 考察: ツール導入だけでは不十分で、営業担当者のスキルアップも必要だった

このように記録することで、成功も失敗も未来の経営判断に活かすことができます。この「仮説→実行→検証」のサイクルを回すことが、経営者自身の成長にもつながります。

Q&A

Q1:孤独を感じた時、どうすればいいですか?

A: 孤独を感じるのは、真摯に経営に向き合っている証拠です。一人で抱え込まず、外部のコミュニティや専門家に頼る勇気を持ちましょう。例えば、商工会議所が主催するセミナーに参加したり、経営者の勉強会に参加したりするだけでも、同じ悩みを共有できる仲間が見つかり、気持ちが楽になります。また、時には信頼できるコンサルタントに愚痴を聞いてもらうだけでも、客観的な視点を取り戻すきっかけになります。

Q2:客観的視点を持つと、自分の直感が鈍りませんか?

A: いいえ、むしろその逆です。客観的視点とは、直感を否定するものではなく、補強するものです。数字やデータ、他者の意見といった客観的な情報に裏付けられた直感は、より確信を持った判断へと昇華します。経験に裏打ちされた直感と客観的なデータ分析を融合させることで、経営判断の精度は格段に向上します。

Q3:従業員に相談しても、本音を言ってくれません。どうしたらいいですか?

A: 従業員が本音を言えないのは、経営者との間に信頼関係が十分に構築されていない可能性があります。日頃からオープンなコミュニケーションを心がけ、従業員の意見を真摯に受け止める姿勢を示すことが重要です。また、匿名アンケートや、部門長を通じて意見を吸い上げる仕組みを作ることも有効です。従業員が安心して意見を言える環境づくりから始めましょう。

Q4:経営コンサルタントに委託するお金がありません。他に良い方法はありませんか?

A: 当事務所では、Web会議形式ですが月額7万円で経営相談への対応やアドバイス提供をしています。また、個人や小規模事業者様、業績悪化に苦しんでいる企業様につきましては、従業員数・業績を確認の上、応援価格での対応もしております。実際5年連続赤字、債務超過の年商8千万円の製造業のお客さまには月額3.5万円の特別価格でサポートを行い、6期ぶりの黒字転換を果たしました。ぜひご相談ください。

まとめ

経営者の孤独は、真摯に経営に向き合っている証拠です。しかし、その孤独が主観の罠を生み、誤った判断に繋がるリスクもはらんでいます。

本コラムでご紹介した、

- 数字とデータを徹底的に活用する

- 第三者の意見を積極的に求める

- 顧客や従業員の声を聴く「傾聴力」を磨く

- 外部環境を継続的にウォッチする

- 経営判断を言語化・記録する習慣をつける

といった5つの方法を実践することで、あなたは「孤独な経営者」から脱却し、自信を持って経営判断を下せるようになるでしょう。

客観的視点の導入は、一朝一夕でできるものではありません。しかし、日々の小さな積み重ねが、やがてあなたの経営者としての器を大きく育んでくれます。もしあなたが、このコラムを読んで「一人で悩むのはもうやめよう」と感じていただけたなら、幸いです。あなたの会社の未来は、客観的視点という新たな武器を手にすることで、より確かなものへと変わっていくはずです。

もし、具体的な戦略の策定や、自社に合った客観視の方法についてもっと深く知りたいとお考えでしたら、ぜひ一度、私にご相談ください。20年以上のコンサルティング経験で培った知見を活かし、あなたの会社の成長を全力でサポートさせていただきます。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)