唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。。

突然ですが、社長であるあなたの会社では、最近辞めた社員についてどのような話がされていますか?

「彼は根性がなかった」

「彼女はうちの会社のレベルについてこられなかった」

「結局、隣の芝生が青く見えただけだろう」

もし、このような言葉が社長自身の口から、あるいは幹部が集まる会議の場で交わされているとしたら、それは非常に危険な兆候です。組織崩壊の静かな、しかし確実な第一歩を踏み出してしまっているかもしれません。

辞めた社員の悪口を言う。一見すると、残った社員の結束を高め、社長の正当性を示す行為のように思えるかもしれません。しかし、その実態は、会社という船の底に、経営者自らが気づかぬうちに小さな穴を開けているようなものです。その穴は、やがて取り返しのつかない大きさとなり、船全体を沈めてしまうほどの浸水を引き起こします。

この記事では、私がコンサルティング現場で見てきた事例と、信頼できるデータを基に、「なぜ社長は辞めた社員の悪口を言ってしまうのか」という心理的背景から、その行為がもたらす深刻なリスク、そして信頼されるリーダーとして組織を成長に導くための具体的なアクションまで、徹底的に解説していきます。

これは単なる精神論ではありません。企業の存続と成長に直結する、極めて重要な経営戦略の話です。ぜひ最後までお付き合いいただき、貴社の未来をより強固なものにするためのヒントを掴んでください。

なぜ社長は辞めた社員の悪口を言ってしまうのか?その心理的背景

そもそも、なぜ経営者は愛情や期待を注いだはずの社員が去った後、その陰口を叩いてしまうのでしょうか?これは単に経営者の「性格が悪い」という一言で片付けられる問題ではありません。そこには、経営者特有のいくつかの心理が複雑に絡み合っています。

背景①:自己正当化と防衛本能

社員が辞めるという事実は、経営者にとって「自分の経営に何らかの不備があったのではないか?」という可能性を突きつけます。これは、自社の理念や自身の経営手腕に自信を持つ社長であればあるほど、受け入れがたい苦痛を伴うことです。その苦痛から逃れるための最も手軽な方法が、「辞めた側に問題があった」と結論づけることです。退職理由を相手の能力不足や人間性のせいにしてしまえば、自身の経営を見つめ直す痛みから解放され、心の平穏を一時的に保つことができるのです。

背景②:裏切られたという感情と喪失感

手塩にかけて育てたつもりの中核社員や、将来を期待していた若手が辞めた場合、社長は「裏切られた」という強い感情を抱きがちです。注いだ愛情やかけた期待が大きければ大きいほど、その喪失感は怒りへと転化するものです。「あれだけ目をかけてやったのに」「恩を仇で返しやがって」という感情が、悪口という形で現れるのです。

背景③:コントロール欲求の現れ

経営者は、会社という組織を自分のコントロール下に置きたいという欲求を本能的に持っているものです。社員の退職は、その自身のコントロールが及ばない範囲で起きた出来事です。自分の意のままにならない現実に対する苛立ちや無力感が、「あいつは自分の思い通りにならないダメなやつだった」という形ですり替えられ、悪口として口に出るのです。

背景④:残った社員への牽制と見せしめ

これは、最も意図的で、かつ悪質なケースです。「会社に背を向ければ、どういう扱いを受けるか分かっているだろうな」という無言のプレッシャーを残った社員に与え、組織からの離反を防ごうとする、いわば恐怖政治の一環です。しかし、この手法が短期的な離反防止につながったとしても、長期的には社員の心を蝕み、組織を根底から腐らせる原因となります。恐怖政治については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

これらの心理は、日々プレッシャーに晒され、孤独な決断を迫られる経営者であれば、誰しもが陥る可能性のある罠です。しかし、この罠に気づかず、感情の赴くままに悪口を口にすることが、どれほど深刻な事態を招くのか。次に具体的に見ていきましょう。

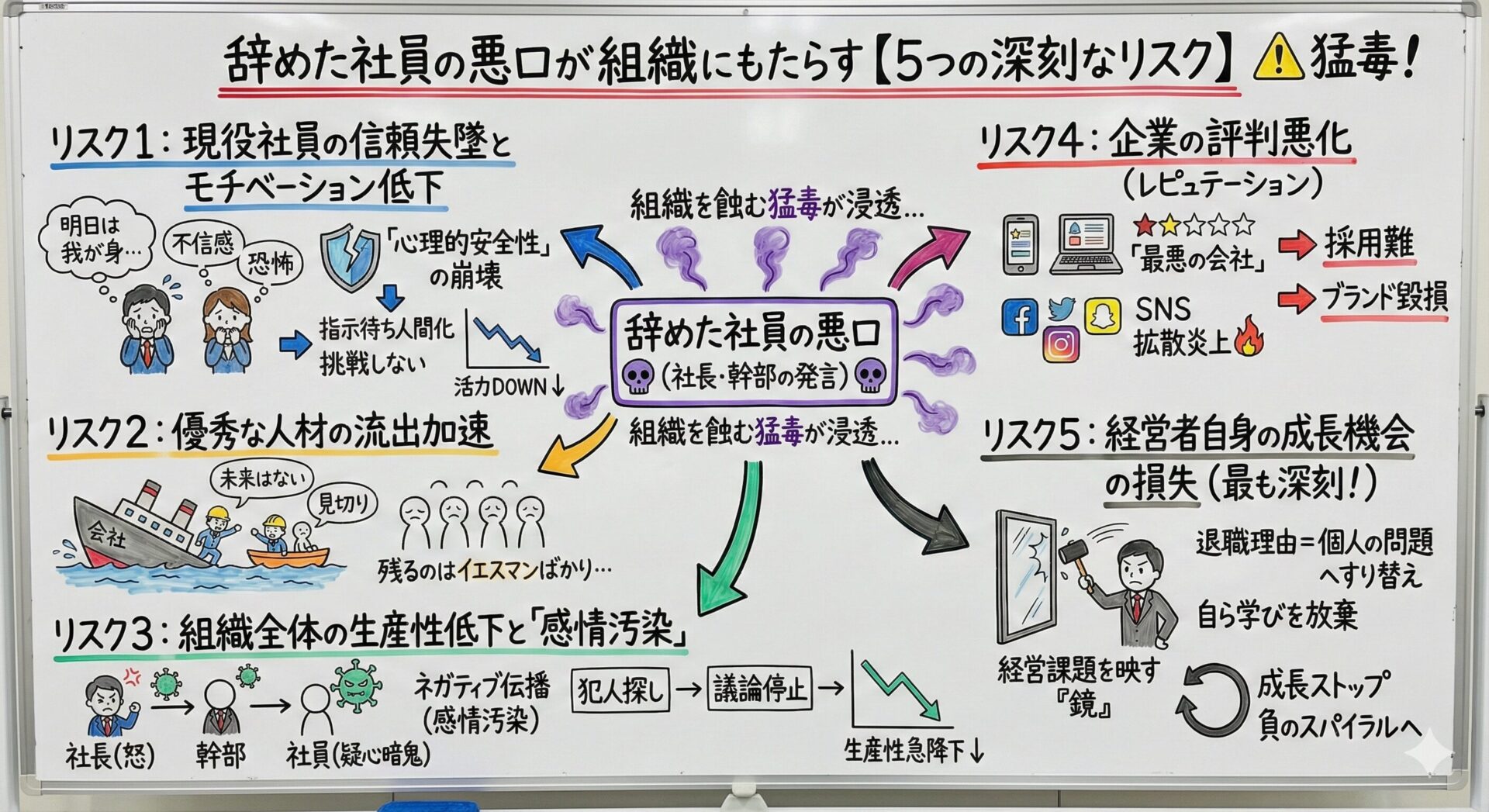

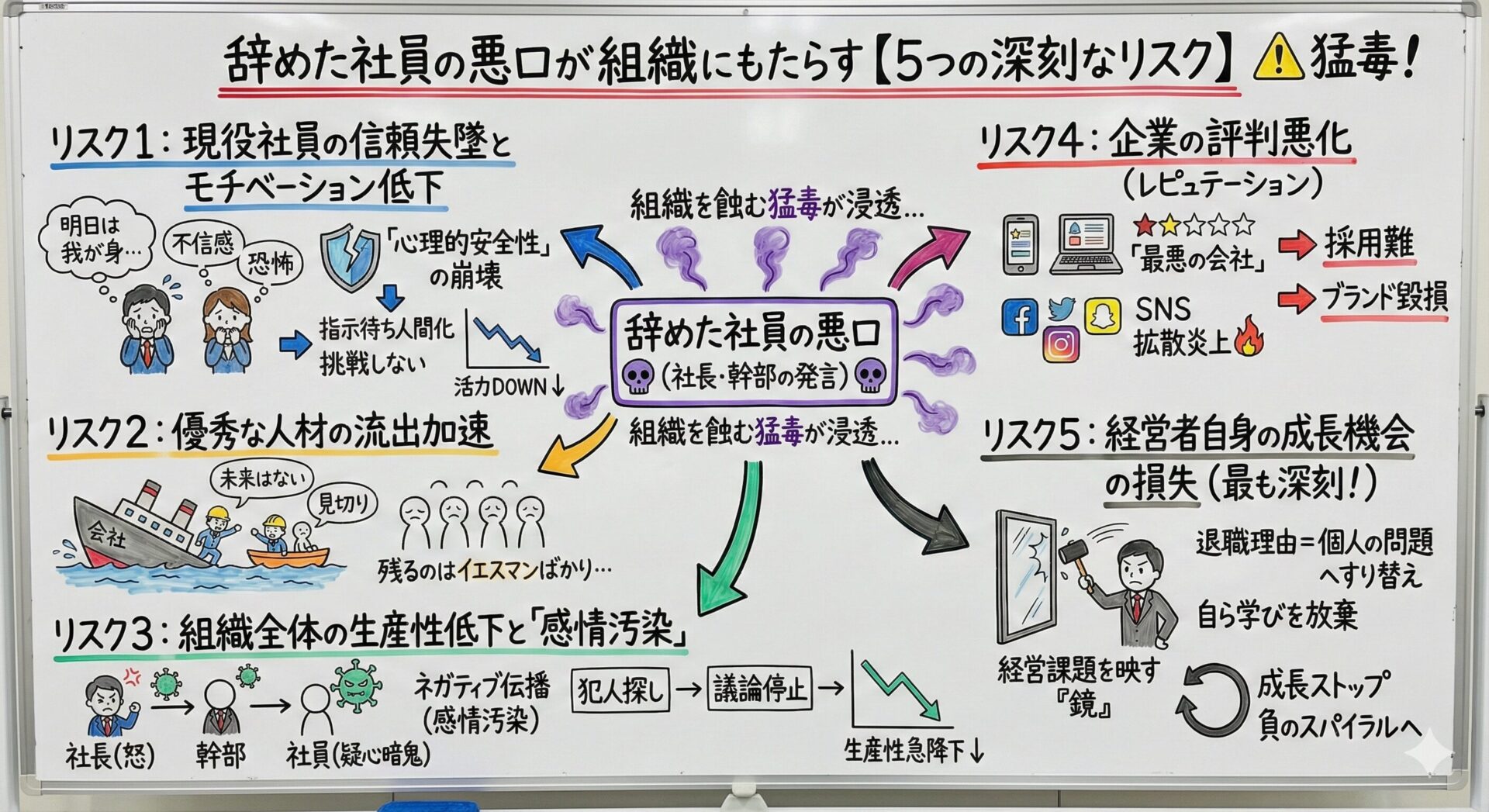

辞めた社員の悪口が組織にもたらす「5つの深刻なリスク」

辞めた社員の悪口は、単なる「気分の悪い話」では済みません。それは組織の隅々にまで浸透する猛毒となり、確実に会社を蝕んでいきます。

リスク1:現役社員の信頼失墜とモチベーション低下

社長が辞めた社員の悪口を言っているのを聞いた現役社員は、果たしてその言葉をどのように受け止めるでしょうか?

「社長は、辞めた〇〇さんのことをあんな風に言うんだ…」

「自分がもし会社を辞めたら、同じように陰で悪く言われるに違いない」

「この会社では、社長に気に入られているうちはいいが、一度でも意に沿わないことをすれば切り捨てられるんだな」

彼らは、辞めた元同僚に自分の姿を重ね合わせます。そして、社長に対して抱いていた尊敬の念は「不信感」へと変わり、会社への忠誠心は「恐怖」や「諦め」へと変質します。

このような環境では、社員は安心して自分の意見を言うことができなくなります。何か新しい提案をしても、失敗すれば「能力がない」と罵られるかもしれない。会社の改善点を指摘すれば、「文句ばかり言うやつだ」と睨まれるかもしれない。

こうして、組織の「心理的安全性」は著しく損なわれます。心理的安全性とは、「この組織の中では、対人関係のリスクを恐れずに自分の考えや気持ちを安心して表明できる」と信じられる状態のことです。Google社が数年がかりで行った調査「プロジェクト・アリストテレス」でも、生産性の高いチームに共通する最も重要な因子は、この「心理的安全性」であると結論づけられています。心理的安全性が低い職場では、社員は余計なことを言わず、ただ指示されたことだけをこなす「指示待ち人間」になっていきます。挑戦を恐れ、失敗を隠し、イノベーションの芽は摘み取られてしまうのです。これでは、社員のモチベーションが上がるはずもありません。エンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)は下がり、組織は活力を失っていきます。心理的安全性については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読み下さい。

リスク2:優秀な人材の流出加速

皮肉なことに、辞めた社員の悪口は、さらなる退職者を生み出す呼び水となります。特に、優秀で市場価値の高い社員ほどその傾向は顕著です。なぜならば、彼らは「この会社に未来はないこと」を敏感に察知するからです。

- 成長機会の欠如を悟る: 社長が退職の本質的な原因(待遇、労働環境、キャリアパスなど)から目を背け、退職した社員個人の問題にすり替えている姿を見て、「この会社にいても、自分たちの声は届かない。組織として成長する気がないのだな」と見切りをつけます。

- 不健全な組織文化を嫌う: 優秀な人材ほど、ポジティブで健全な人間関係の職場で働きたいと願っています。陰口や悪口が横行するネガティブな雰囲気は、彼らにとって耐え難いものです。

- 自身の市場価値を理解している: 彼らは、転職市場において自分たちが有利な立場にあることを知っています。わざわざ不健全な組織に留まり続ける理由はありません。

こうして、本来であれば会社の中核を担うべき優秀な人材から、静かに会社を去っていくのです。残るのは、転職するスキルや自信がなく、不満を抱えながらも会社にしがみつくしかない社員か、社長の顔色を伺うイエスマンばかり。組織の質の低下は避けられません。優秀な社員を離職に導く上司の行動については、以下の動画でも解説していますので、もしよろしければご視聴ください。

リスク3:組織全体の生産性低下と「感情汚染」

社長が発したネガティブな言葉は、ウイルスのように組織全体に広がっていきます。これを「感情汚染」と呼びます。リーダーの感情は、特に伝播しやすいことが知られています。

社長が辞めた社員の悪口を言う

↓

幹部もそれに同調し、部下に同じようなことを言う

↓

社員間でも、辞めた人や他責にする文化が根付く

↓

「どうせうちの会社は…」「あいつのせいで…」といったネガティブな会話が日常になる

↓

組織全体が疑心暗鬼と諦めの空気に包まれる

このような状態では、部門間の連携はうまくいかず、建設的な議論も生まれません。問題が起きても、原因究明や再発防止策を考えるのではなく、「誰のせいか」という犯人探しに終始してしまいます。結果として、コミュニケーションコストは増大し、意思決定は遅れ、組織全体の生産性は著しく低下していくのです。

リスク4:企業の評判(レピュテーション)悪化

現代において、企業の情報は社内だけで留まることはありません。

- 退職者による口コミサイトへの書き込み: 辞めた際に社長からひどい言われ方をした元社員が、転職口コミサイトにその経験を書き込む可能性があります。「社長は感情的で、辞めた人間の悪口を平気で言う」といった書き込みは、会社の評判を著しく傷つけます。

- SNSでの拡散: 退職者本人だけでなく、その話を聞いた現役社員が、匿名でSNSに投稿するリスクもあります。

- 業界内での悪評: 特に中小企業が集まる地域や業界では、人の噂は驚くほど早く広まります。「あの会社の社長は人を大切にしない」という評判が立てば、優秀な人材の採用は絶望的になるでしょう。取引先や金融機関からの信頼にも影響を及ぼしかねません。

一度失った評判を回復するのは、非常に困難です。採用コストの増大、ブランドイメージの低下など、経営に与えるダメージは計り知れません。

リスク5:経営者自身の成長機会の損失

これが、最も深刻かつ根本的なリスクかもしれません。社員の退職は、本来であれば、自社の経営課題を映し出す貴重な「鏡」です。なぜ彼は辞めたのか?給与か、労働時間か、人間関係か、それともキャリアへの不安か。その理由を真摯に受け止め、分析することで、会社はより良い組織へと成長する機会を得られます。

しかし、退職理由を「辞めた社員個人の問題」として片づけてしまえば、この貴重な学びの機会を自ら放棄することになります。鏡に映った自分の姿から目を背け、鏡そのものを割ってしまうような行為です。

「給与制度に改善の余地はなかったか?」

「マネジメントの方法は適切だったか?」

「社員が成長を実感できる環境を提供できていたか?」

これらの問いと向き合うことから逃げ続ければ、経営者としての成長は止まってしまいます。同じ過ちを繰り返し、次々と社員が辞めていく「負のスパイラル」に陥ってしまうのです。

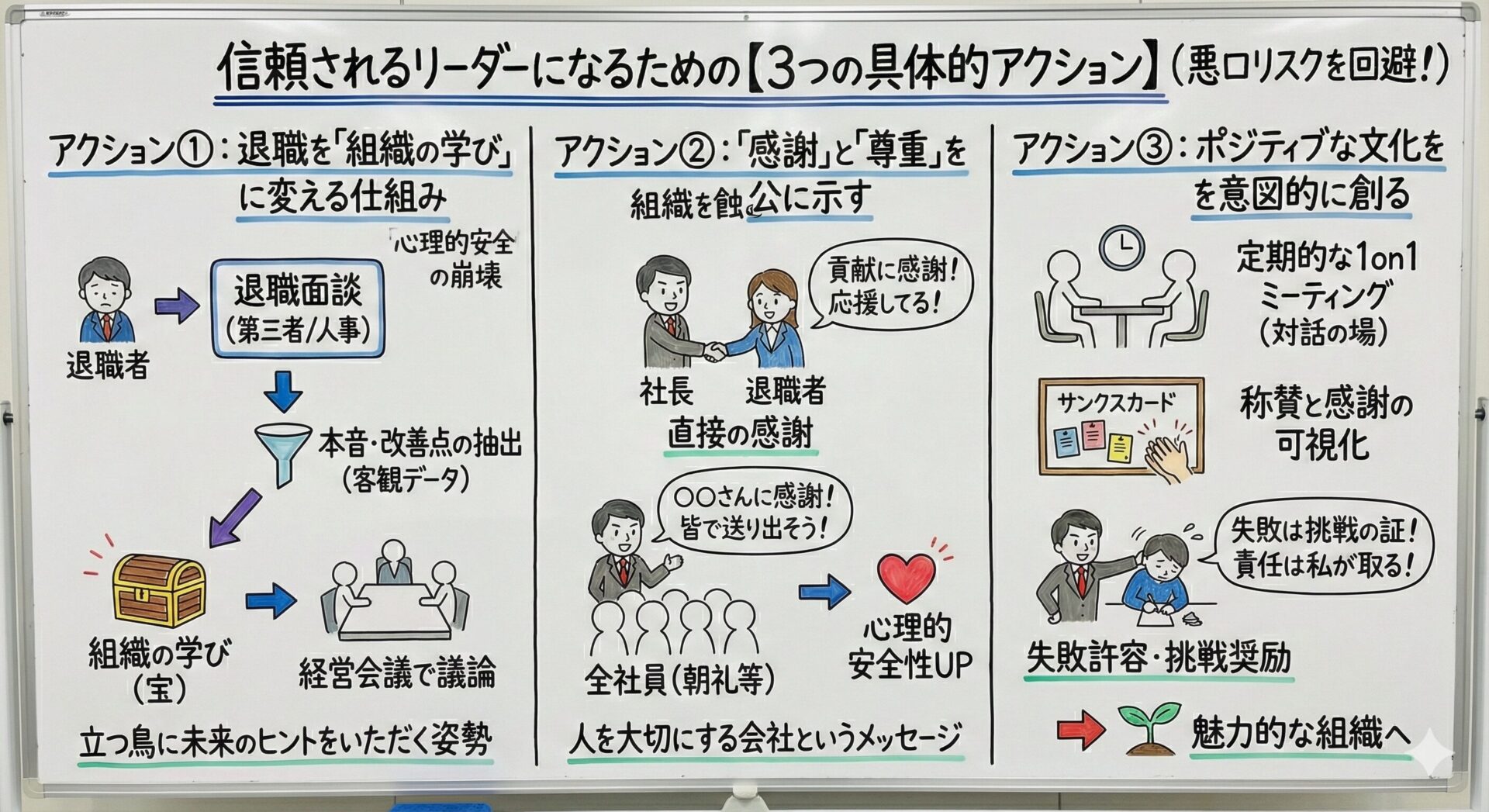

信頼されるリーダーになるための「3つの具体的アクション」

では、辞めた社員の悪口を言うリスクを回避し、社員から真に信頼され、人が集まる魅力的な組織を創るために、経営者は何をすべきなのでしょうか?

この章では、私のコンサルティング経験から特に重要だと考える3つのアクションをご紹介します。

アクション①:退職を「組織の学び」に変える仕組みを創る

感情論を排し、退職という事象を組織改善のための客観的なデータとして活用する仕組みを構築することが不可欠です。その要となるのが、「退職面談」です。重要なのは、その方法です。社長や直属の上司が行うと、社員は本音を言いにくいものです。利害関係の少ない人事担当者や、可能であれば私のような第三者のコンサルタントが担当するのが理想です。実際、私もクライアントで退職面談を行っています。

面談では、以下の点を丁寧にヒアリングします。

- 退職を決意した「本当の」理由(複数回答可)

- 会社の良かった点、感謝している点

- 会社の改善すべき点、もっとこうだったら良かったと思う点

- 業務内容、労働環境、人間関係、評価、待遇について感じていたこと

- 今後のキャリアプラン

ここで得られた情報は、個人を特定できないように加工した上で、経営会議の議題として真摯に議論します。「立つ鳥跡を濁さず」ということわざがありますが、経営者の姿勢としては「立つ鳥に、未来のためのヒントをいただく」という謙虚さが求められます。退職者の声にこそ、組織が成長するための宝が眠っているのです。

アクション②:「感謝」と「尊重」の姿勢を公の場で示す

辞めることが決まった社員、そして辞めていった社員に対して、経営者はどのような態度を取るべきか。答えは一つ、「感謝」と「尊重」です。

- 退職が決まったら

これまでの貢献に対して、社長自らが感謝の言葉を伝えます。「〇〇さんがいてくれたおかげで、本当に助かった。ありがとう。次のステージでの活躍を心から応援している」という一言が、辞める社員の心を温め、会社へのポジティブな印象を残します。 - 社員の前での振る舞い

朝礼や会議の場で、「今月末で〇〇さんが退職されることになりました。彼は△△のプロジェクトで大きな貢献をしてくれました。皆で感謝の気持ちを持って送り出しましょう」と公に伝えるのです。

この姿勢は、辞める本人だけでなく、残った全社員に向けた強力なメッセージとなります。

「この会社は、去る者に対しても敬意を払う、人を大切にする会社なのだ」

このメッセージこそが、心理的安全性の土台となり、社員のエンゲージメントを高めるのです。辞めた社員が良い思い出を持って会社を去れば、彼は会社の「応援団」になってくれる可能性すらあります。友人や知人に「よい会社だったよ」と勧めてくれるかもしれません。企業の評判は、こうして創られていくのです。

アクション③:ポジティブな組織文化を意図的に創造する

悪口や陰口が生まれにくい、風通しの良い組織文化を、経営者が意図的に創り上げていく必要があります。

- 定期的な1on1ミーティングの実施

社長や管理職が、社員一人ひとりと定期的に1対1で対話する機会を設けます。仕事の進捗確認だけでなく、キャリアの悩みや人間関係、プライベートなことまで、社員が安心して話せる場を提供することで、不満が大きくなる前に芽を摘むことができます。 - 「称賛」と「感謝」の可視化

社員の良い行動や成果を、皆の前で具体的に褒める。「サンクスカード」のような仕組みを導入し、社員同士が感謝を伝え合う文化を醸成するのも有効です。ポジティブな言葉が飛び交う職場では、ネガティブな言葉の居場所はなくなります。 - 失敗を許容し、挑戦を奨励する

失敗を個人の責任として追及するのではなく、「組織の学び」として次に活かす文化を創ります。社長自らが「この失敗は、チャレンジした証拠だ。次に繋げよう。責任は私が取る」という姿勢を示すことで、社員は安心して挑戦できるようになります。

これらの取り組みは、一朝一夕で成果が出るものではありません。しかし、経営者が強い意志を持って継続することで、組織の空気は確実に変わっていきます。

1on1ミーティングについては以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

Q&A

Q1:会社に損害を与えたり、他の社員に多大な迷惑をかけたりして辞めた問題社員のことも、悪く言ってはいけないのでしょうか?

A: 非常に重要かつ、難しいご質問ですね。結論から言うと、感情的な「悪口」や「人格否定」は、たとえ相手に非があったとしても絶対に避けるべきです。しかし、「事実」の共有と「再発防止策」の議論は必要です。ポイントは、「事実と感情を完全に切り分ける」ことです。例えば、「あいつは本当に無責任なやつで、プロジェクトを途中で投げ出しやがった」と言うのは、感情的な「悪口」です。これでは、聞いている社員は不快に思うだけです。

一方で、「〇〇さんが担当していたプロジェクトですが、引継ぎが不十分なまま退職となりました。現在、AさんとBさんでカバーしてもらっていますが、今後このような事態を防ぐために、プロジェクト管理のルールや退職時の引継ぎプロセスを見直す必要があります」と伝えるのは、問題解決に向けた「事実」の共有です。

あくまで冷静に、客観的な事実として何が起きたのか、そして組織としてどう学び、次に活かすのか、という視点で話すことが重要です。経営者の冷静な態度は、社員に「社長は感情でなく、仕組みで問題を解決しようとしている」という安心感を与えます。

Q2: 会話の中で、つい辞めた社員の話題が出てしまうことがあります。社長として、どのように振る舞うのがベストでしょうか?

A: 社員同士の会話で元同僚の話題が出るのは自然なことです。その際に社長がどう反応するかは、社員によく見られています。ベストな対応は、「ポジティブな変換」です。例えば、社員が「そういえば〇〇さん、今頃どうしてるんですかね?」と話題を振ってきたとします。

悪い例: 「さあな。どこへ行っても長続きしないんじゃないか?」

良い例: 「ああ、〇〇さんか。彼の△△という発想には、いつも助けられたな。今頃、新しい場所で頑張っているといいね。我々も、彼に負けないように頑張ろう!」

このように、まずは在籍時の貢献を具体的に認め、感謝の意を示すこと。そして、彼の未来を応援する姿勢を見せること。最後に、その話を「我々も成長しよう」という前向きなエネルギーに転換すること。この3ステップを意識してみてください。この一連の振る舞いが、社長の器の大きさ、そして会社の文化そのものを示すことになります。

Q3: 残念ながら、これまで辞めた社員の悪口を言ってしまっていました。失った信頼を取り戻すことは可能でしょうか?

A: 可能です。しかし、時間と誠実な行動が求められます。信頼回復への道は、まず自身の過ちを認めることから始まります。具体的なステップとしては、まず経営者自身が「これまでの自分の言動は、経営者として未熟だった」と深く反省することです。その上で、次のアクションを起こしましょう。

- 態度を180度改める: 今日この瞬間から、辞めた社員はもちろん、現役社員に対するネガティブな発言を一切やめる。意識的に、ポジティブな言葉、感謝の言葉を口にするように心がけてください。

- (可能であれば)誠実に想いを伝える: 次の経営会議や全社朝礼の場で、トップとして率直に語りかけるのも一つの手です。「これまでの私の言動の中には、仲間を尊重する上で不適切な部分があったかもしれない。深く反省している。これからは、過去も現在も未来も、この会社に関わる全ての人を尊重し、誰もが誇りを持てるような、前向きな組織を皆で創っていきたい」と、ご自身の言葉で誠実に伝えます。

- 行動で示し続ける: 言葉だけでなく、本稿で述べた「退職を学びに変える仕組み」や「ポジティブな文化創り」といった具体的なアクションを実行し、継続することが何よりも重要です。「社長は本気で変わろうとしている」ということが行動を通じて伝われば、社員の心は少しずつ解けていきます。

一度失った信頼を取り戻すのは容易ではありません。しかし、経営者の真摯な反省と、未来に向けたひたむきな行動は、必ず社員に伝わります。

まとめ:辞めた社員への態度は、会社の未来を映す鏡である

本コラムでは、辞めた社員の悪口を言う社長が、いかにして信頼を失い、組織を崩壊へと導いてしまうか、そのメカニズムと対策について詳しく解説してきました。まとめとして、要点を振り返りましょう。

- 社長が辞めた社員の悪口を言う背景には、自己正当化や裏切られたという感情など、人間的な心理が隠れています。

- しかし、その行為は「現役社員の信頼失墜」「優秀な人材の流出」「組織全体の生産性低下」「企業評判の悪化」、そして何より「経営者自身の成長機会の損失」という、5つの深刻なリスクを招きます。

- この負のスパイラルを断ち切るためには、①退職を「組織の学び」に変える仕組みを創り、②「感謝」と「尊重」の姿勢を公に示し、③ポジティブな組織文化を意図的に創造するという3つのアクションが不可欠です。

辞めた社員への態度は、その経営者の器の大きさ、そして会社の未来そのものを映し出す「鏡」に他なりません。鏡に映るのが、不信と停滞に満ちた組織なのか、それとも信頼と成長に溢れた組織なのか。その選択権は、経営者であるあなた自身が握っています。

去っていく社員は、決して「裏切り者」ではありません。彼らは、時に耳の痛い真実を教えてくれる「最後のメッセンジャー」なのです。その声に真摯に耳を傾け、感謝とともに彼らを送り出し、残った仲間と共に未来へ向かって船を進める。それこそが、荒波の時代を乗り越える、真のリーダーシップではないでしょうか。 この記事が、貴社の10年後、20年後を創る一助となれば、コンサルタントとしてこれに勝る喜びはありません。さあ、あなたの会社を、誰もが「ここで働けてよかった」と心から思える場所に、今日から変えていきましょう。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)