唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「会社の金を着服した社員がいる」

「何度注意してもパワハラをやめない管理職がいる」

「長期間、無断で会社に来ない若手がいる」

会社の規模の大小を問わず、経営者であれば、このような従業員の重大な問題行動に頭を悩ませた経験が一度はあるのではないでしょうか?会社全体の士気に関わる問題であり、他の真面目な従業員のためにも断固たる措置を取りたいと考えるのは当然です。

その最終手段として頭に浮かぶのが「懲戒解雇」という最も重い処分です。

しかし、この懲戒解雇という「伝家の宝刀」はその切れ味が鋭い分、取り扱いを少しでも誤ると自社に深刻なダメージを与える諸刃の剣にもなり得ます。感情的に処分を下してしまい、後から従業員に「不当解雇だ」と訴訟を起こされ、多額の解決金の支払いや企業の社会的信用の失墜を招いてしまった…というケースは、残念ながら後を絶ちません。

これまで数多くの中堅中小企業様の経営課題と向き合ってきましたが、その中でも労務問題、特に懲戒処分に関するご相談は、経営の根幹を揺るがしかねない重要なテーマの1つです。

今回のコラムでは、「懲戒解雇」とは一体何なのか、そして混同されがちな「諭旨解雇」や「普通解雇」といった他の処分と何が違うのかを、経営者の皆様が明日から実践で使えるレベルまで、分かりやすく、そして深く掘り下げて解説します。

この記事を最後までお読みいただければ、懲戒処分に関する漠然とした不安が解消され、いざという時に、会社を守り、従業員を守るための「正しい判断軸」を持つことができるようになります。ぜひ、貴社の永続的な発展のためにお役立てください。

なお、本記事は法令・一般的な実務運用に関する情報提供を目的とした一般論であり、個別事案への適用を保証するものではありません。実際の処分の可否・手続・適切性は、就業規則の定め、事実関係、過去の運用、証拠状況等により左右されます。必要に応じて専門家へご相談ください。

そもそも懲戒処分とは?~目的と守るべき大原則~

まず、大前提として「懲戒処分」とは何か、その目的と基本原則を正しく理解することが全てのスタート地点となります。

懲戒処分の目的は「企業の秩序維持」

懲戒処分とは、従業員が企業の規律や秩序を乱す一定の行為(服務規律違反や企業秩序違反行為)をした場合に、使用者(会社)がその従業員に対して科す制裁罰のことを指します。その目的は、単に問題行動を起こした従業員を罰することだけではありません。むしろ、「企業の秩序を維持し、他の従業員が安心して働ける環境を守ること」にこそ、その本質的な目的があります。

懲戒処分とは、企業の秩序を維持し、他の従業員が安心して働ける環境を守ることを目的に、従業員が企業の規律や秩序を乱す一定の行為(服務規律違反や企業秩序違反行為)をした場合に、使用者(会社)がその従業員に対して科す制裁罰のことを指す。

問題行動を放置すれば、社内の規律は乱れ、真面目に働く従業員のモチベーションは低下し、最悪の場合、組織崩壊につながる可能性すらあります。懲戒処分は、そのような事態を防ぎ、企業が健全に事業活動を継続していくために不可欠な人事権の一つなのです。

懲戒処分を行う上で絶対に守るべき「7つの原則」

ただし、会社はどんな場合でも自由に懲戒処分を行えるわけではありません。従業員を保護する観点から、法律や過去の判例によって、懲戒処分を行う際には守るべき厳格なルールが定められています。これを無視した処分は、たとえ従業員に非があったとしても「権利の濫用」として無効と判断されてしまいます。

ここでは、特に重要な7つの原則を、分かりやすく解説します。

- 罪刑法定主義の原則

難しい言葉ですが、つまり「就業規則に書かれていない理由で、罰することはできない」ということです。どのような行為が懲戒処分の対象となり、それに対してどのような種類の懲戒処分が科されるのかを、あらかじめ就業規則に明記し、全従業員に周知しておく必要があります。

- 相当性の原則

従業員の起こした問題行動の内容・程度に対して、懲戒処分が重すぎてはいけないという原則です。例えば、一度の遅刻に対して、いきなり懲戒解雇にするのは「重すぎる」と判断され、無効になる可能性が極めて高いでしょう。

- 平等取扱いの原則

同様の問題行動に対しては、過去の事例と比較して、同程度の処分でなければならないという原則です。特定の従業員だけをことさらに重く罰したり、軽くしたりすることは許されません。

- 二重処罰禁止の原則(一事不再理の原則)

一度懲戒処分を下した同じ問題行動に対して、再び懲戒処分を行うことはできないという原則です。例えば、減給処分にした後で、やはり重すぎると考え直して同じ理由で懲戒解雇にすることはできません。

- 適正手続きの原則

処分を下す前に、(就業規則の定めに従い)本人に弁明の機会を付与するなど、適正かつ公平な手続で事実確認を行うことが重要です。一方的に処分を決定するのではなく、事実確認を慎重に行い、本人の主張にも耳を傾けるプロセスが不可欠です。

- 個人責任の原則

懲戒処分は原則として当該非違行為者に対して行います。ただし、上司等に監督義務違反や黙認など別個の非違行為が認められる場合は、その限度で処分対象となり得ます。

- 明確性の原則

就業規則の懲戒事由は、誰が読んでも理解できる明確な内容でなければならないという原則です。曖昧で、経営者の解釈次第でどうにでもなるような規定は無効と判断される可能性があります。

これらの原則は、中堅中小企業の経営者の方々が特に注意すべき点です。日々の業務に追われる中で、つい就業規則の整備が後回しになったり、感情的な判断で処分を下してしまったりしがちですが、それが後々の大きなリスクに繋がることを、強く認識してください。

懲戒処分の種類と序列~軽いものから重いものまで~

懲戒処分には、実はいくつかの種類があり、軽いものから重いものへと段階(序列)が設けられています。どの処分を選択するかは、前述した「相当性の原則」に則り、慎重に判断しなければなりません。

| 処分の種類(重い順) | 内容 | 具体的なケース例 |

| 懲戒解雇 | 最も重い処分。原則として労働基準法第20条に基づく解雇予告(30日前)または解雇予告手当が必要。ただし、同条の例外に該当し所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けた場合などは、予告(または予告手当)なしで解雇できることがある。退職金は就業規則等の定めにより不支給または減額となることが多い。 | 業務上横領、重大な経歴詐称、長期間の無断欠勤、悪質なハラスメント |

| 諭旨解雇 | 退職届の提出を勧告する処分。本人が応じない場合、会社は就業規則等の根拠と相当性・手続を踏まえ、懲戒解雇を含む対応を検討する。 | 懲戒解雇に該当するが、情状酌量の余地がある場合(深く反省している、被害弁済を行った等) |

| 降格 | 役職や職位を引き下げる処分。それに伴い役職手当などが減額されることがある。 | 管理監督者として不適格な重大なミス、部下への継続的なパワハラ |

| 出勤停止 | 一定期間、就労を禁止する処分。その間の賃金は支払われない。期間は法律で一律に定められていない。行為の悪質性・影響・過去の処分との均衡等に照らし、過重とならない範囲で個別に検討が必要。 | 正当な理由のない業務命令違反、社内での暴力行為、重大な就業規則違反 |

| 減給 | 本来支払われるべき賃金から一定額を差し引く処分。減給の制裁には法的上限があり、①1回の制裁事案につき平均賃金の1日分の半額を超えないことに加え、②同一賃金支払期に複数の制裁がある場合でも賃金総額の10分の1を超えないことが必要(労働基準法第91条)。 | 始末書を提出しても改善されない度重なる遅刻・早退、軽度の就業規則違反 |

| 譴責・戒告 | 最も軽い処分。将来を戒めるために始末書を提出させる(譴責)、または口頭や書面で厳重注意する(戒告)。金銭的な不利益はない。 | 軽微な業務命令違反、職務怠慢、数回の遅刻 |

(※引用:労働基準法第91条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049)

ここで特に経営者であるあなたに正しく理解していただきたいのが、「諭旨解雇」と「懲戒解雇」の違いです。

- 懲戒解雇

会社が一方的に雇用契約を打ち切る、極めて厳しい処分。 - 諭旨解雇

会社が「本来なら懲戒解雇に相当するが、これまでの功績や反省の態度に免じて、自ら退職するチャンスを与えよう」という温情的な側面を持つ処分。従業員が退職届を提出すれば、自己都合退職に近い形で処理されるため、再就職への影響を多少なりとも緩和できる場合があります。

問題の重大性だけでなく、従業員の過去の勤務態度や、反省の度合いなどを総合的に考慮し、諭旨解雇という選択肢も視野に入れることが、無用な紛争を避ける上で有効な場合があります。

懲戒解雇とは?~その重大性と厳しい適用条件~

いよいよ本題である「懲戒解雇」について、さらに詳しく見ていきましょう。

懲戒解雇は、数ある懲戒処分の中でも最も重い、いわば「死刑宣告」にも等しい処分です。これを言い渡された従業員は、即時に社員としての身分を失い、多くの場合、退職金も受け取れず、再就職の際にも極めて不利な状況に置かれます。

懲戒解雇とよく混同されるものに「普通解雇」があります。この二つは、同じ「解雇」という言葉がついていますが、その性質は全く異なります。

| 項目 | 懲戒解雇 | 普通解雇 |

|---|---|---|

| 性質 | 制裁罰としての解雇 | 労働契約の継続が困難な場合の契約解除 |

| 主な理由 | 従業員の重大な規律違反(横領、暴力、重大な経歴詐称など) | 従業員の能力不足、勤務態度の不良、傷病による就労不能、経営不振(整理解雇)など |

| 解雇予告 | 原則必要。少なくとも30日前の予告、または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが必要。(労働基準法第20条) ただし「天災事変その他やむを得ない事由により事業継続が不可能な場合」または「労働者の責に帰すべき事由に基づく解雇」の場合で、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定等を得たときは、予告(または予告手当)なしで解雇できることがある。 | 原則必要。少なくとも30日前の予告、または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが必要。(労働基準法第20条) |

| 退職金 | 就業規則の定めにより、不支給または減額されることが多い。 | 就業規則の定めに基づき、原則として支払われる。 |

| 再就職 | 離職票の離職理由が「重責解雇」等として扱われる可能性があり、再就職上の不利益や失業給付の取扱い(給付制限等)に影響する場合がある。 | 離職票の離職理由は「会社都合」となり、懲戒解雇に比べれば不利は少ない。失業給付も比較的早く受給できる。 |

(※引用:労働基準法第20条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049)

このように、懲戒解雇は従業員にとって極めて大きな不利益を伴う処分です。だからこそ、裁判所は懲戒解雇の有効性を非常に厳しく判断します。

懲戒解雇が有効になるための「客観的で合理的な理由」と「社会通念上の相当性」

労働契約法第15条には、次のように定められています。

「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」

(引用:労働契約法第15条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000128)

これは、「懲戒解雇にするには、誰もが納得するような客観的で合理的な理由があり、かつ、その処分内容が世間一般の常識から見ても妥当でなければならない」ということを意味しています。

経営者が「けしからん!」と感じる主観的な理由だけでは不十分です。あくまでも客観的な事実と証拠に基づき、その行為が「懲戒解雇に値するほど悪質で重大である」ことを会社側が証明しなければならないのです。

どのようなケースなら懲戒解雇が認められるのか?

では、具体的にどのようなケースであれば、懲戒解雇が「社会通念上相当」と認められる可能性が高いのでしょうか?過去の裁判例などから、いくつかの典型的なパターンをご紹介します。

- 刑法犯に該当する行為

- 業務上横領・着服:会社の金銭や物品を私的に流用する行為。金額の多寡も考慮されますが、信頼関係を根底から破壊する行為として、最も懲戒解雇が認められやすい類型です。

- 傷害・暴力:職務に関連して、他の従業員や顧客に暴力をふるい、怪我を負わせる行為。

- 窃盗:会社の備品や同僚の私物を盗む行為。

- 重要な経歴の詐称

採用の判断に重大な影響を与えるような経歴(学歴、職歴、資格、犯罪歴など)を偽っていた場合。ただし、「最終学歴を偽っていたが、業務遂行能力に全く問題がない」といったケースでは、詐称の程度と実害を考慮し、懲戒解雇は重すぎると判断されることもあります。

- 長期間の無断欠勤

正当な理由なく、原則として2週間以上、会社からの連絡にも一切応じず、出勤しない場合。従業員としての基本的な義務を放棄したと見なされます。

- 悪質なハラスメント行為

セクシャルハラスメントやパワーハラスメントを繰り返し行い、被害者が精神疾患を患うなど、極めて悪質で深刻な結果を招いた場合。会社の調査や注意指導にも従わないケースは、より悪質と判断されます。

- 業務命令に対する重大な違反

正当な理由なく、再三にわたる業務命令(転勤命令など)を拒否し続け、業務に大きな支障を生じさせた場合。

- 会社の信用を著しく失墜させる行為

私生活上の行為であっても、例えば飲酒運転で人身事故を起こして逮捕された報道がなされるなど、会社の社会的評価を著しく傷つける行為。職種(例:バスの運転手)との関連性が高いほど、処分の正当性は認められやすくなります。

これらはあくまでも一例です。実際には、「行為の動機、態様、結果の重大性」「会社に与えた損害の程度」「本人の反省の有無、情状酌量の余地」などを総合的に考慮して、最終的な判断が下されることになります。

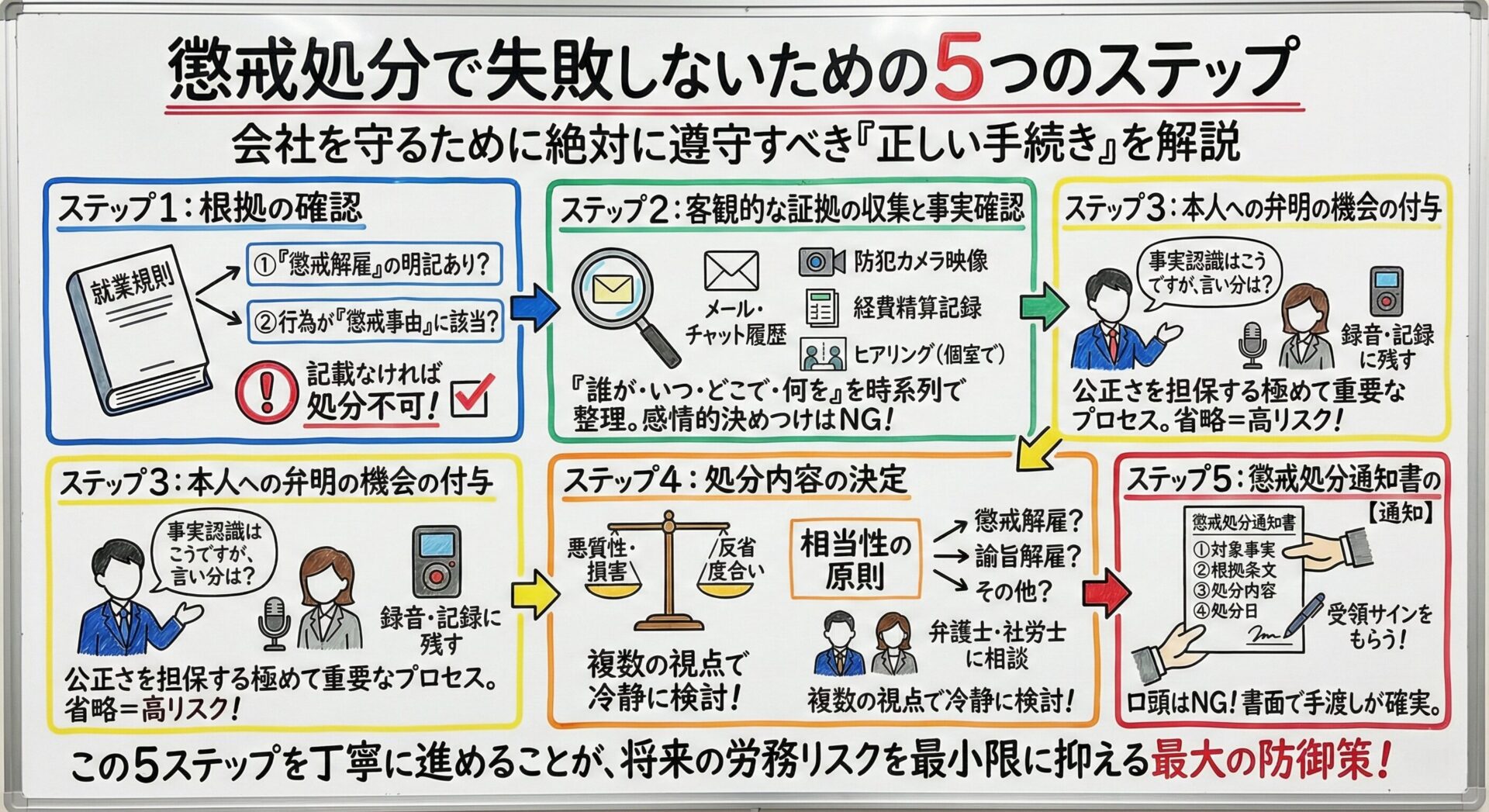

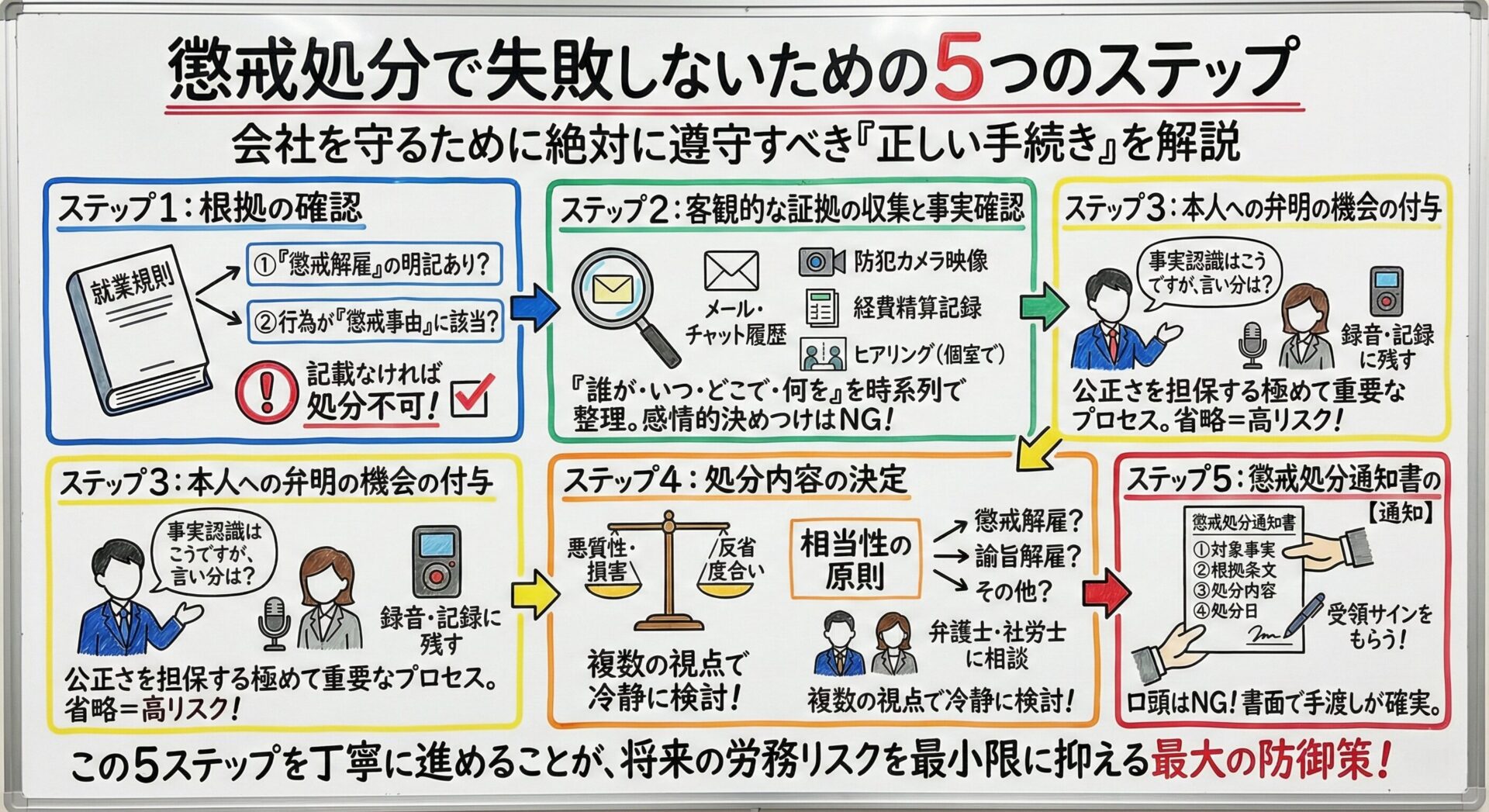

懲戒処分で失敗しないための5つのステップ

懲戒処分、特に懲戒解雇を検討する際に、手続き面で致命的なミスを犯してしまうケースがあります。ここでは、会社を守るために絶対に遵守すべき「正しい手続き」を5つのステップで解説します。

ステップ1:根拠の確認

まず、自社の就業規則を確認してください。「懲戒の種類」として「懲戒解雇」が明記されているか、そして、今回問題となっている従業員の行為が、就業規則の「懲戒事由」のいずれかに該当するかを必ず確認します。ここに記載がなければ、原則として懲戒処分はできません。

ステップ2:客観的な証拠の収集と事実確認

感情的な決めつけは絶対に避けてください。関係者へのヒアリング(プライバシーに配慮し、個室で行うなど慎重に進める)、メールやチャットの履歴、防犯カメラの映像、経費精算の記録など、客観的な証拠を徹底的に収集します。「誰が、いつ、どこで、何をしたのか」を時系列で整理し、事実関係を固めます。

ステップ3:本人への弁明の機会の付与

調査で固めた事実関係を基に、対象となる従業員本人から事情を聴取し、「弁明の機会」を与えます。これは、処分の公正さを担保するための極めて重要なプロセスです。「このような事実があると認識しているが、何か言い分はありますか?」と問いかけ、その内容を記録に残します。このプロセスを省略すると、手続きの不備を理由に処分が無効と判断されるリスクが非常に高まります。

ステップ4:処分内容の決定

収集した証拠、本人の弁明内容、過去の処分事例などを全てテーブルの上に並べ、懲戒処分の種類と重さを決定します。ここで活きてくるのが、前述した「相当性の原則」です。行為の悪質性、会社への損害、本人の反省度合いなどを総合的に勘案し、懲戒解雇が本当に妥当なのか、諭旨解雇やその他の処分で済ませる余地はないのかを、複数の視点(経営者、管理職など)で冷静に検討します。必要であれば、顧問弁護士や社会保険労務士などの専門家の意見を求めることも極めて有効です。

ステップ5:懲戒処分通知書の交付【通知】

処分内容が決定したら、「懲戒処分通知書」という書面を作成し、本人に交付します。口頭で伝えるだけでは「言った、言わない」の水掛け論になりかねません。通知書には、「処分の対象となる事実(いつ、何をしたか)」「根拠となる就業規則の条文」「処分内容(懲戒解雇とする、など)」「処分日」を明確に記載します。本人に直接手渡し、受領のサインをもらうのが最も確実です。

この5つのステップを、一つひとつ丁寧に進めることが、将来の労務リスクを最小限に抑えるための最大の防御策となります。

Q&A

Q1. パートタイマーや契約社員にも懲戒解雇は適用できますか?

A. はい、適用できます。ただし、そのためには、正社員と同様に、パートタイマーや契約社員に適用される就業規則に、懲戒処分の種類として「懲戒解雇」が明記され、その内容が周知されていることが大前提です。雇用形態に関わらず、処分を行う際には、これまで解説した原則や手続きを厳格に守る必要があります。

Q2. 懲戒解雇にした場合、退職金は支払わなくても良いですか?

A. 「当然に不支給にできる」わけではありません。注意が必要です。多くの企業では、就業規則の退職金規程に「懲戒解雇処分を受けた者には、退職金の全部または一部を支給しない」といった定めがあります。この定めがあって初めて、不支給の検討が可能になります。ただし、この定めがあったとしても、過去の裁判例では、「従業員のそれまでの勤続の功労を全て抹消してしまうほどに著しく信義に反する行為」があった場合に限り、不支給が認められる傾向にあります。つまり、懲戒解雇=退職金ゼロ、と安易に判断するのは危険です。事案の重大性に応じて、一部を支払うなどの対応も検討すべき場合があります。

Q3. 不正の疑いは濃厚ですが、本人が認めず、決定的な証拠がありません。どうすれば良いですか?

A. 懲戒解雇は避けるべきです。懲戒解雇の有効性は、会社側が「客観的で合理的な理由」と「社会通念上の相当性」を証明しなければなりません。推測や状況証拠だけでは、裁判になった場合に会社側が敗訴する可能性が極めて高いでしょう。このような場合は、懲戒処分ではなく、本人と話し合いの上で合意退職を目指す(退職勧奨)や、配置転換、それでも改善が見られなければ普通解雇を検討する、といった別の手段を考えるべきです。

Q4. 懲戒解雇を通知したら、従業員が「不当解雇だ」と労働組合や弁護士を通じて訴えてきました。どう対応すべきですか?

A. まずは冷静に、そして誠実に対応することが重要です。感情的に反論したり、無視したりするのは最悪の対応です。相手方の主張を文書で提出してもらい、その内容を精査します。その上で、自社が行った事実調査や手続きに不備がなかったかを再確認し、顧問弁護士や社会保険労務士などの専門家と協議しながら、対応方針を決定します。裁判外の交渉(あっせん、労働審判など)で解決を目指すのか、裁判で争うのか、状況に応じた戦略的な判断が求められます。

Q5. 就業規則に書いていない理由で懲戒解雇にできますか?

A. できません。これは「罪刑法定主義の原則」に反するため、無効となります。例えば、「副業禁止」の規定が就業規則にないのに、副業をしていたことを理由に懲戒処分を行うことはできません。いかに就業規則の整備が重要であるかを示す典型的な例です。これを機に、自社の就業規則が現在の企業の実情に合っているか、網羅性に欠けていないかを見直すことを強くお勧めします。

まとめ

今回のコラムでは、「懲戒解雇」という非常に重いテーマについて、その定義から他の処分との違い、具体的なケース、そして最も重要な手続きに至るまで網羅的に解説してきました。

改めて強調したいのは、懲戒処分、とりわけ懲戒解雇は、組織の規律と秩序を守るための「最後の砦」ではありますが、決して安易に振りかざしてはならない「伝家の宝刀」であるということです。一度、処分を下してしまえば、たとえそれが正当なものであったとしても、社内には少なからず動揺が走ります。処分を受けた従業員本人にとっては、その後の人生を大きく左右する一大事です。

経営者、そして企業の責任は、従業員の問題行動に対して厳正な処分を下すことと同時に、そもそもそのような問題行動が起きないような組織風土を醸成し、従業員の権利を不当に侵害することなく、公正な手続きに則って物事を進めることにもあります。

いざという時に慌てないために、

- 平時から就業規則を整備し、周知を徹底しておくこと。

- 問題が発生した際には、感情を排し、客観的な事実に基づいて判断すること。

- 処分の前には、必ず本人に弁明の機会を与えるなど、適正な手続きを遵守すること。

- 判断に迷った際には、決して独断で進めず、弁護士や社会保険労務士といった外部の専門家の知見を借りること。

これらを徹底することが、会社を法的なリスクから守り、長期的な成長の礎を築くことに繋がります。 私は経営コンサルタントとして、このような労務問題を含め、中堅中小企業の経営者様が抱えるあらゆる課題に寄り添い、共に解決策を見出すお手伝いをしています。顧問弁護士、顧問社会保険労務士の先生と連携しながら経営面から支援いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

なお、本記事は法令・一般的な実務運用に関する情報提供を目的とした一般論であり、個別事案への適用を保証するものではありません。実際の処分の可否・手続・適切性は、就業規則の定め、事実関係、過去の運用、証拠状況等により左右されます。必要に応じて専門家へご相談ください。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)