唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「良い商品を作れば、必ず顧客はついてくる」

「競合にはない、唯一無二のサービスを提供している」

そのように信じて、情熱を注いで開発した新商品や新サービスが、思うように売れず、悩んでいませんか?

私も経営コンサルタントとして、これまで数えきれないほどの「売れない」というご相談を伺ってきました。そして、その原因の多くは、商品やサービスそのものにあるのではなく、「顧客がそれを購入する、本当の理由」を見過ごしていることにありました。

「競合との差別化」「価格競争からの脱却」「顧客満足度の向上」—これらは、経営戦略の常套句ですが、これらだけでは不十分です。なぜなら、顧客があなたの会社の商品やサービスを選ぶ理由は、あなたが考えている以上にシンプルで、そして深いところにあるからです。

本コラムでは、ハーバード・ビジネス・スクール教授、クレイトン・クリステンセン氏が提唱した、顧客の「買う」理由を根本から解き明かす画期的な考え方「ジョブ理論(Jobs to be Done)」について、私が20年のコンサルティング経験で培った実践的な視点を交えて、わかりやすく解説します。 「なるほど、そういうことだったのか!」と膝を打つような気づきが、きっと見つかるはずです。

ジョブ理論の核心:顧客は「解決策」を雇っている

ジョブ理論の最も重要な考え方は、「顧客は、商品やサービスそのものを買っているのではなく、自分の抱える『片付けたい用事(Job)』を解決するために、それを『雇っている』」というものです。

「片付けたい用事」とは、単なる機能的なニーズだけではありません。

- 「もっと生産性を上げたい」

- 「子どもを喜ばせたい」

- 「周りから尊敬されたい」

- 「面倒な手続きをなくしたい」

といった、生活や仕事、感情、社会的な状況など、さまざまな文脈で発生する「こうありたい」という欲求や課題を指します。この「ジョブ」を理解することが、真の顧客インサイト(顧客の隠れた欲求や動機)を掴むカギとなります。例えば、「ドリルを買いに来た顧客が本当に欲しいのは、ドリルそのものではなく、『壁に開ける穴』である」という有名な話があります。この「壁に穴を開ける」というジョブは、さらに掘り下げると、「絵を飾って部屋を明るくしたい」「棚を取り付けて収納スペースを増やしたい」といった、より深いジョブに繋がります。

顧客は、この「より良い状態になりたい」というジョブを解決するために、さまざまな「解決策(ドリル、釘、粘着フックなど)」を比較検討し、「最も効率よく、満足度の高い形でジョブを片付けてくれる」ものを選択します。 あなたの会社の商品やサービスが、この解決策として顧客に「雇って」もらうためには、顧客が「どのようなジョブを抱えているのか」を深く理解し、そのジョブを解決する最適なソリューションを提供する必要があるのです。

ジョブ理論の基本的な考え方は、「顧客は、商品やサービスそのものを買っているのではなく、自分の抱える「片付けたい用事(Job)」を解決するために、それを「雇っている』」というものである。

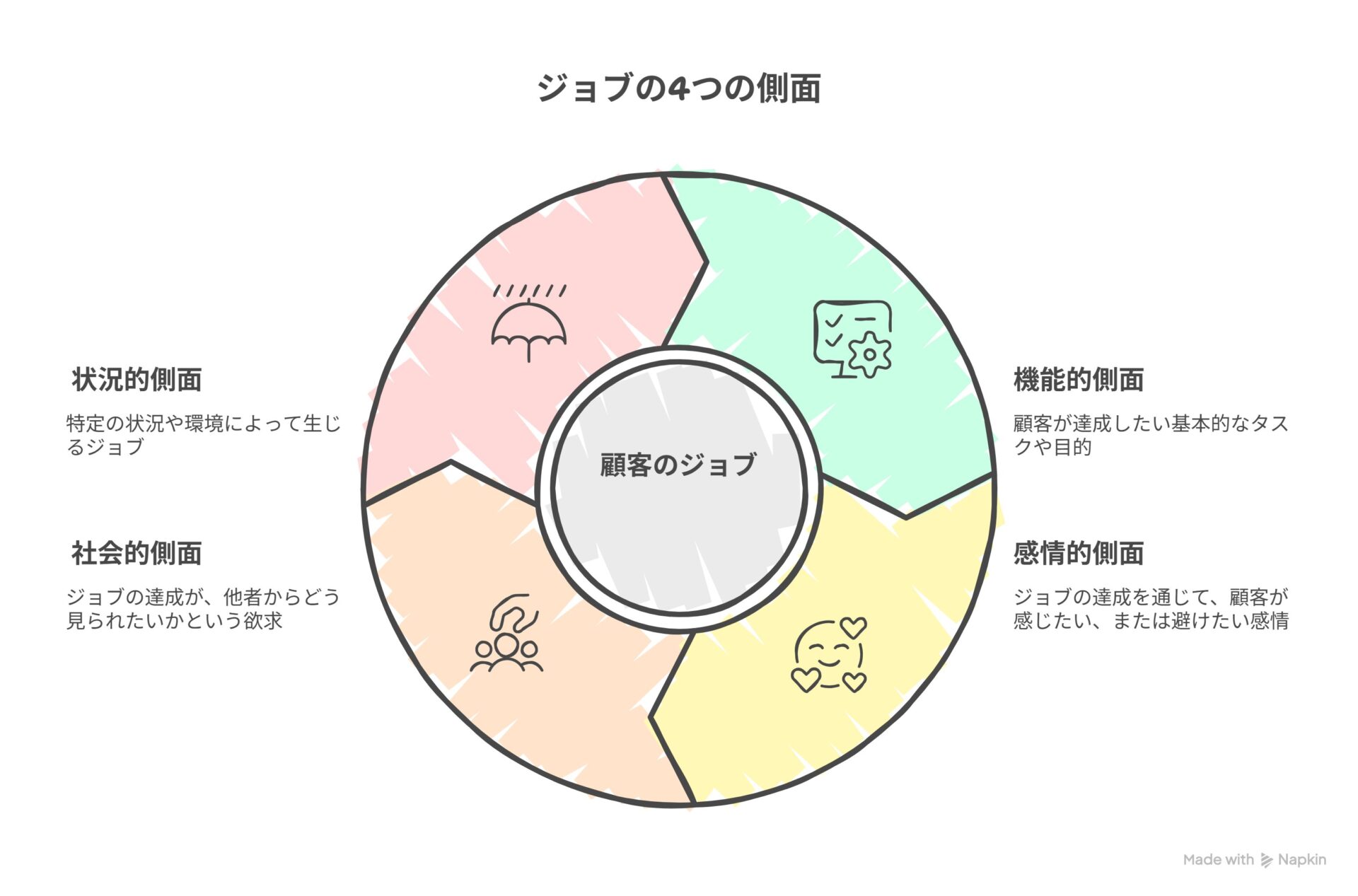

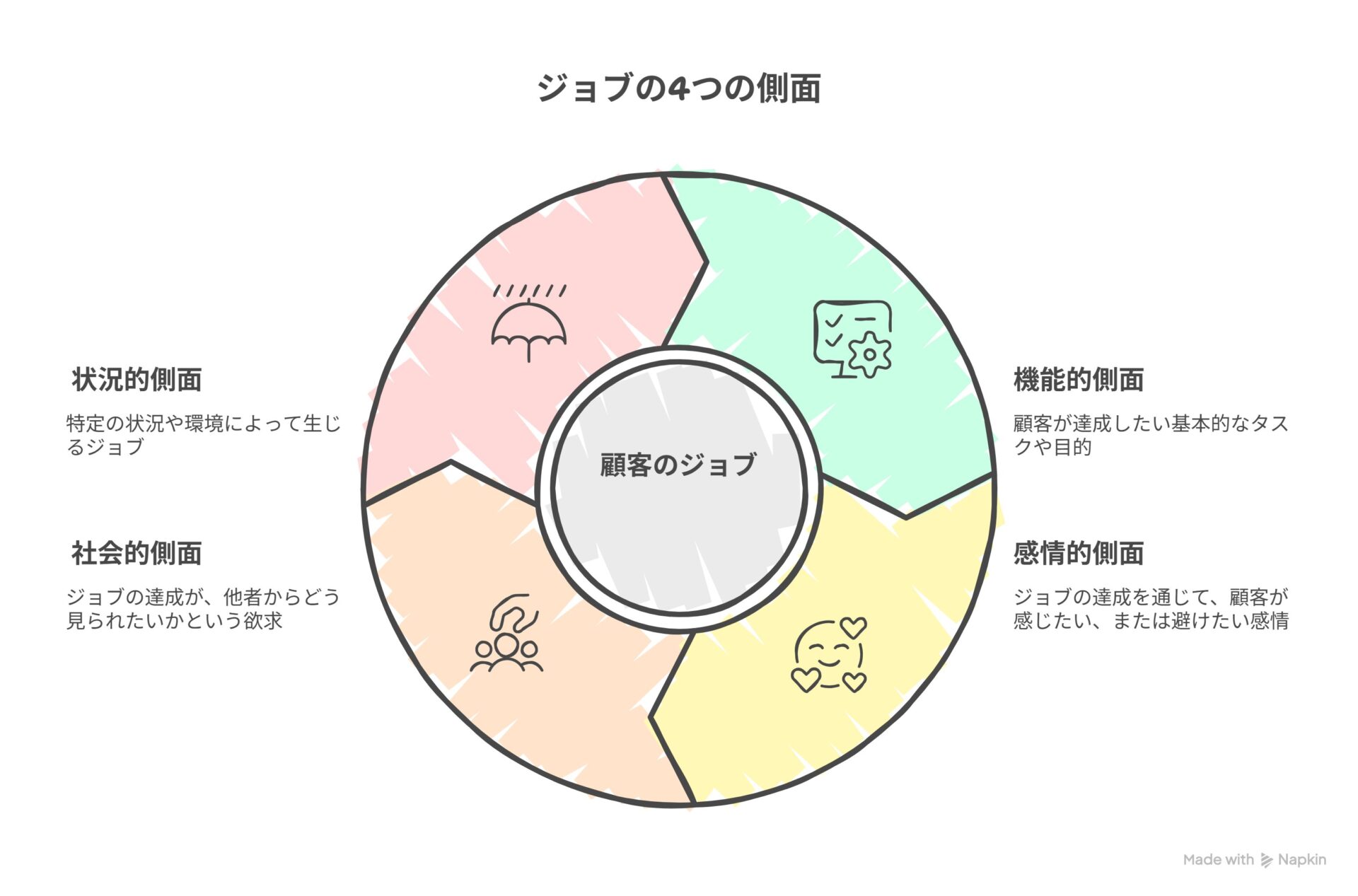

4つの側面から構成される「ジョブ」

ジョブ理論では、顧客の「ジョブ」は単一の概念ではなく、以下の4つの側面から構成されるとされています。

- 機能的側面(Functional Dimension):顧客が達成したい基本的なタスクや目的

例:「会議の準備を効率化したい」「新しいレシピを学びたい」。 - 感情的側面(Emotional Dimension):ジョブの達成を通じて、顧客が感じたい、または避けたい感情。

例:「面倒な作業から解放されて安心したい」「友人を招いて自慢したい」。 - 社会的側面(Social Dimension):ジョブの達成が、他者からどう見られたいか、という欲求。

例:「仕事ができる人だと評価されたい」「子どもの教育熱心な親だと思われたい」。 - 状況的側面(Situational Dimension):特定の状況や環境によって生じるジョブ。

例:「雨の日に子どもを連れて移動したい」「急な来客がある」。

多くの企業が、機能的側面だけに注力しがちです。しかし、顧客が最終的に購入を決めるのは、感情的、社会的、状況的側面が満たされるからです。あなたの会社が提供する「ドリル」が、単に「穴を開ける」だけでなく、「家族の思い出の写真を飾って、家をもっと温かい空間にする」という感情的・社会的ジョブを解決できると伝われば、顧客は価格や機能だけでは測れない価値を感じ、あなたの会社を選ぶ理由が生まれるのです。

ジョブ理論で読み解く、ヒット商品の舞台裏

ここで、実際にジョブ理論の考え方を活用して成功した事例を見ていきましょう。

事例1:ミルクシェイクのヒット戦略

ハーバード・ビジネス・スクール教授、クレイトン・クリステンセン氏が著書『ジョブ理論』の中で語った有名な事例です。

とあるファストフード店は、ミルクシェイクの売上を伸ばすために、「もっと甘くするべきか?」「チョコレート風味を増やすべきか?」など、顧客にアンケート調査を行いました。しかし、それらの施策はどれも売上向上にはつながりませんでした。

そこで、彼らは視点を変え、「顧客がミルクシェイクを『雇う』のは、どのような『ジョブ』を片付けたいからなのか?」を観察することにしました。すると、面白い事実が判明しました。

- 平日の朝、通勤中の男性客が、朝食の代わりにミルクシェイクを購入していた。

- 彼らのジョブは、「退屈で長い通勤時間を少しでも楽しく、満たされた気持ちで過ごしたい」というものでした。

- ミルクシェイクは、適度な粘度があり、ストローで飲むのに時間がかかるため、運転中に飽きることなく、満腹感も得られる最適な解決策だったのです。

この発見から、店舗はミルクシェイクの改良に着手しました。競合が甘さやフレーバーを追求する中、彼らは「もっとドロドロにして、ストローが詰まるようにする」「朝の通勤時に買いやすいように、注文と受け取りをスムーズにする」といった、ジョブに特化した改善を行いました。その結果、ミルクシェイクの売上は大幅に向上したのです。

この事例は、「顧客が何を買っているか」ではなく、「顧客が何のために買っているか」を深く洞察することの重要性を示しています。

事例2:Airbnbとホテルの違い

Airbnb(エアビーアンドビー)は、個人の家や部屋を宿泊施設として提供するサービスです。一見、ホテル業界の競合に見えますが、ジョブ理論で考えると、両者は異なるジョブを解決しています。

ホテルが解決するジョブ:

- 安全で清潔な宿泊場所を確保したい

- プロのサービス(ルームサービス、フロントなど)を受けたい

- プライバシーを確保したい

- 出張や旅行の移動手段の近くに泊まりたい

Airbnbが解決するジョブ:

- その土地の文化や人々の暮らしに触れたい

- 現地の友人の家に泊まっているかのようにくつろぎたい

- 家族や友人と大人数で、一つ屋根の下で過ごしたい

- ホテルよりも安価に宿泊費を抑えたい

このように、両者は同じ「宿泊」という機能を提供しながらも、実は顧客が「片付けたいジョブ」が全く異なります。Airbnbは、「旅先で暮らすように過ごしたい」という、これまでの宿泊施設が満たせていなかったジョブを解決することで、独自の市場を切り開いたのです。

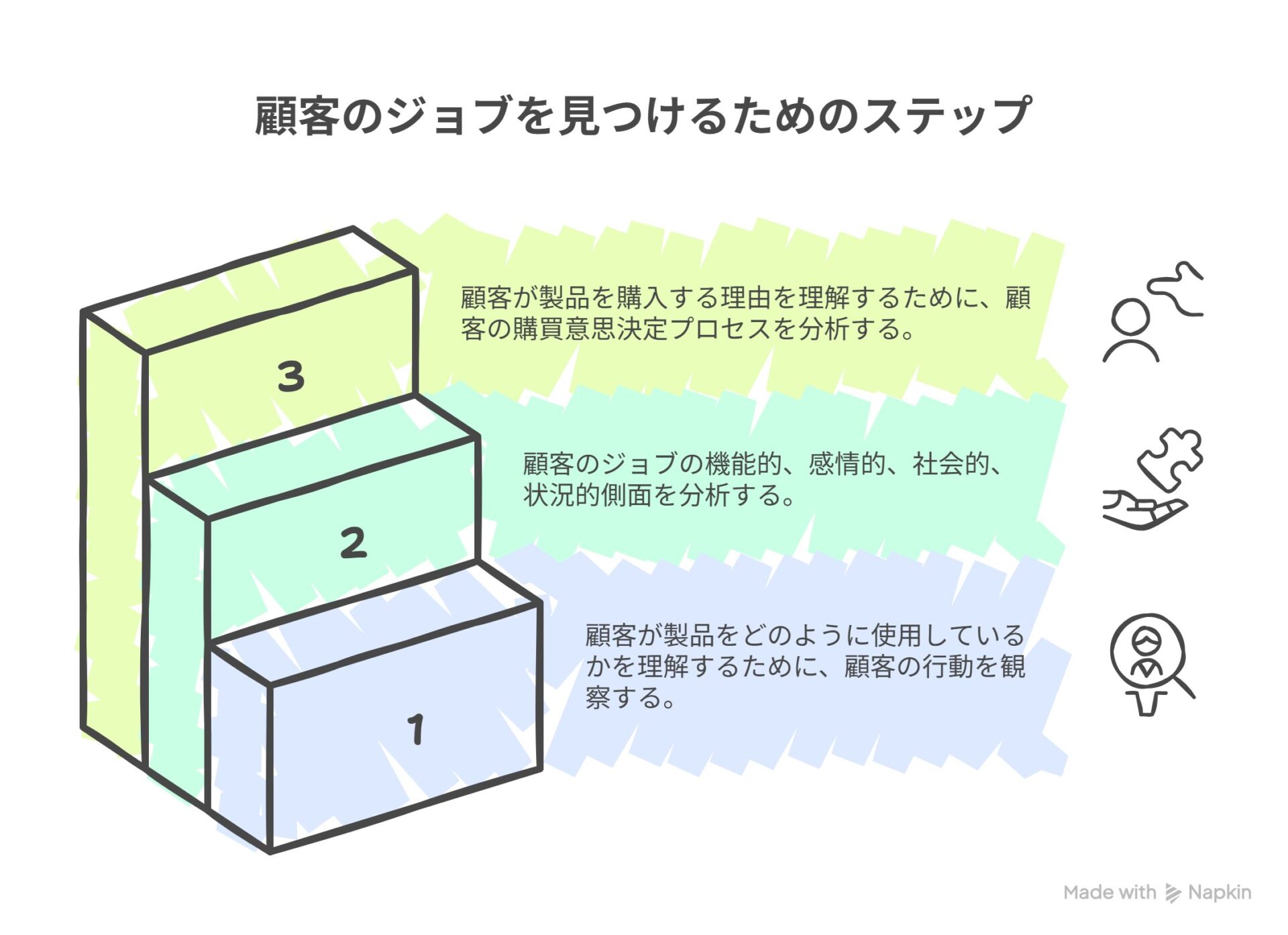

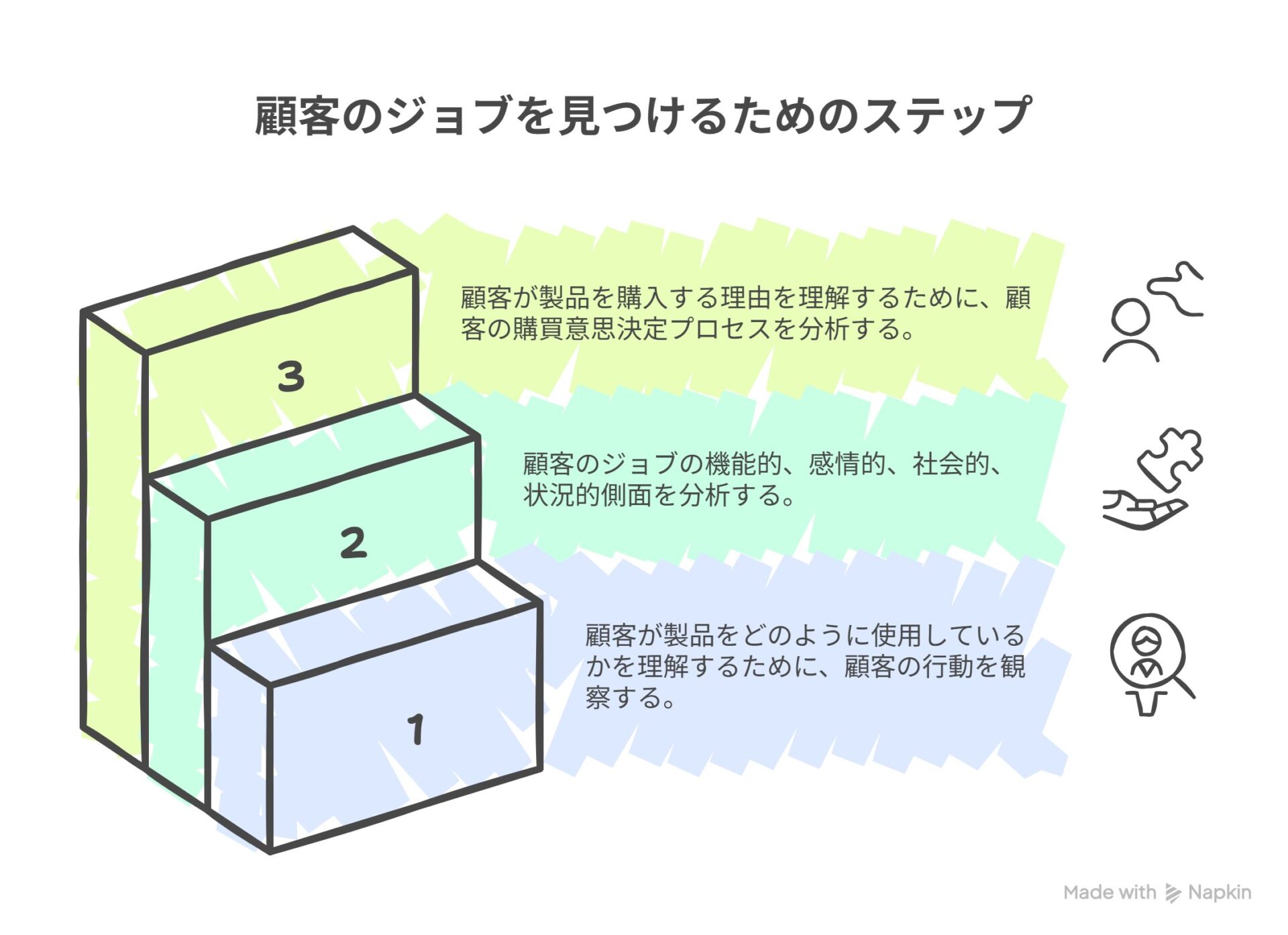

あなたの会社に眠る「ジョブ」を見つけ出す3つのステップ

では、あなたの会社が提供する商品やサービスが、顧客のどのような「ジョブ」を解決しているのか、そして新たな「ジョブ」を創造するためには、どうすればよいのでしょうか?

本章では、ジョブを見つけ出す3つのステップを紹介します。

ステップ1:顧客の「行動」を徹底的に観察する

アンケートやインタビューも重要ですが、それだけでは顧客の「無意識のジョブ」は見つけられません。なぜなら、顧客自身も、「自分が何のために買っているのか」を正確に言語化できていないことが多いからです。重要なのは、顧客のリアルな「行動」を観察することです。

- 商品やサービスが使われる「場面」を観察する

- 顧客は、いつ、どこで、誰と、どのような状況であなたの製品を使っているか?

- その時、顧客はどのような課題に直面しているか?

- 顧客の「代替品」を観察する

- 顧客があなたの製品を使う前、または使えない時に、何で代替しているか?

- 例えば、あなたの会社のオンライン学習サービスを使わない時、顧客は「YouTubeの無料動画を見ている」「書籍で勉強している」かもしれません。これらが、顧客のジョブを解決するための「代替品」です。

ステップ2:「ジョブ」の4つの側面を掘り下げる

観察した行動から、顧客のジョブを深掘りします。

- 機能的側面:顧客は、この製品で何を達成したいのか?

- 感情的側面:この製品を使うことで、どのような気持ちになりたいのか?(例:安心したい、満たされたい)

- 社会的側面:この製品を使うことで、周りからどう見られたいのか?(例:賢いと思われたい、成功者に見られたい)

- 状況的側面:特定の状況(例:急いでいる時、人目が気になる時)で、どのようなジョブが発生しているのか?

このプロセスを通じて、単なる「顧客ニーズ」ではない、より本質的な「ジョブ」が見えてきます。

ステップ3:顧客の「購買の意思決定」を理解する

ジョブを見つけたら、次に重要なのは、顧客がそのジョブを解決するために、なぜあなたの製品を「雇う」と決めたのか、その「購買の意思決定プロセス」を理解することです。顧客は、新しい製品やサービスを「雇う」際、以下のような葛藤を抱えています。

- 「新しいものへの期待」 vs. 「古いものへの慣れ」

- 新しいサービスへの期待がある一方で、「今までのやり方で十分」「新しいことを覚えるのが面倒」という慣れが抵抗となります。

- 「新しいものへの不安」 vs. 「古いものへの不満」

- 新しいサービスが「本当に効果があるのか?」「使いこなせるか?」という不安がある一方で、現状の不満を何とかしたい、という動機があります。

この4つの要素(期待、慣れ、不安、不満)が、顧客の購買の意思決定に大きく影響します。あなたの会社は、顧客の「不満」と「期待」を最大化し、「慣れ」と「不安」を最小化する戦略を立てる必要があります。 例えば、顧客が感じる「使いこなせるか?」という不安を解消するために、導入時のサポートを充実させたり、分かりやすいマニュアルを提供したりすることが有効です。

ジョブ理論とマーケティング戦略

ジョブ理論は、単なる概念に留まらず、具体的な経営戦略に落とし込むことができます。

1. ターゲット顧客の再定義

従来のマーケティングでは、年齢、性別、職業といったデモグラフィック情報でターゲットを定義してきました。しかし、ジョブ理論では、「解決したいジョブ」を抱えている人をターゲットとします。

- 例:「30代女性」ではなく、「子どもの食育に悩んでいる共働きの親」

- 例:「中小企業の経営者」ではなく、「社員のモチベーション管理に課題を感じている経営者」

これにより、本当にあなたの会社の商品・サービスを必要としている顧客に、メッセージを届けることができます。

2. 競合の再定義

あなたの会社の真の競合は、同じ業界の会社だけではありません。顧客の「ジョブ」を解決する、あらゆる代替品が競合となります。

例えば、あなたの会社が提供する「時短調理キット」の競合は、他の食品メーカーだけでなく、「コンビニのお弁当」「Uber Eats」「外食」など、顧客の「早く美味しいものを食べたい」というジョブを解決するすべてのサービスです。競合の範囲を広げることで、自社のポジショニングを再考し、新たな競争優位性を見出すことができます。

3. プロモーション戦略の刷新

ジョブ理論に基づいたプロモーションは、商品の機能やスペックを訴求するのではなく、「顧客のジョブを、どのように解決できるか」をストーリーとして伝えることに重点を置きます。 「高性能な〇〇」と謳うのではなく、「〇〇を使えば、面倒な作業から解放され、空いた時間で家族との時間が増えます」といったメッセージの方が、顧客の心に響きます。

Q&A

Q1:ジョブ理論は、BtoCビジネス(個人向け)だけでなく、BtoBビジネス(企業向け)にも当てはまりますか?

A:はい、もちろん当てはまります。 BtoBビジネスでも、意思決定者は最終的に「個人のジョブ」を解決しようとしています。例えば、

- 機能的ジョブ:「業務を効率化したい」「コストを削減したい」

- 感情的ジョブ:「このプロジェクトを成功させて評価されたい」「トラブルなく円滑に業務を回したい」

- 社会的ジョブ:「業界で最新のテクノロジーを導入している企業として見られたい」

といったジョブが存在します。あなたの会社の法人向けサービスが、担当者の「面倒な手続きを簡素化して、早く帰宅したい」という個人的なジョブを解決できるなら、それは強力な購入動機となり得ます。

Q2:ジョブ理論を実践するには、どのようなリサーチが必要ですか?

A:顧客への「深掘りインタビュー」と「行動観察」が特に重要です。 アンケートのように多数の意見を集めるのではなく、少数の顧客に対し、なぜその商品を選んだのか、その時の状況は?、その前後に何をしたか?などを、時間をかけて深く掘り下げていくのです。これは、まるで「探偵」のように、顧客の行動の裏にある「ストーリー」を解き明かす作業です。

Q3:ジョブ理論は、既存の製品やサービスの改善にしか使えないのでしょうか?

A:いいえ、新しい事業の立ち上げにも非常に有効です。 まだ誰も解決できていない「ジョブ」を特定できれば、それは新たな市場を創造するチャンスとなります。例えば、

- 「自宅で手軽にプロのような料理を作りたい」というジョブ(⇒宅食サービス)

- 「専門家でなくても、簡単にホームページを作りたい」というジョブ(⇒ノーコード開発ツール)

など、ジョブ理論は、市場の空白地帯を見つけ出す羅針盤となります。

まとめ

本コラムでは、ジョブ理論という考え方を通じて、企業が顧客に選ばれるための本質的なアプローチについて解説しました。

「ジョブ理論」は、単なるマーケティング手法やフレームワークではありません。それは、私たちが長年培ってきた「顧客理解」のあり方を根本から問い直す、「顧客視点のパラダイムシフト」です。

- 良い商品を作ることではなく、「顧客のジョブ」を解決すること

- 競合との差別化ではなく、「代替品」に勝る「解決策」を提供すること

- 機能やスペックを語ることではなく、「ジョブ」を解決する「ストーリー」を伝えること

あなたの会社が、顧客にとって「手放せない解決策」となるために、今一度、立ち止まって考えてみてください。

「なぜ、あなたの会社の商品やサービスは、顧客に『雇われている』のでしょうか?」

この問いに向き合うことが、変化の激しい現代において、持続的な成長を遂げるための第一歩となるはずです。 もし、この問いに対する答えが見つからず、お困りでしたら、ぜひ私にご相談ください。20年の経験で培った知見を活かし、あなたの会社に眠る「ジョブ」を共に探し出し、未来の成長戦略を描くお手伝いをさせていただきます。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)