唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅・中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「うちの社員は、どうして指示通りに動いてくれないんだ…」

「言われたことしかやらない社員ばかりで、チームに一体感がない…」

「何度言っても、同じミスを繰り返す。どう指導すればいいのか…」

もしあなたが今、このような悩みを抱えているとしたら、それは決してあなた一人の問題ではありません。多くの、特に中堅・中小企業の経営者・役員・管理職の方々が直面している共通の課題です。かつて、私も同じような壁にぶつかり、頭を抱えてたことがあります。

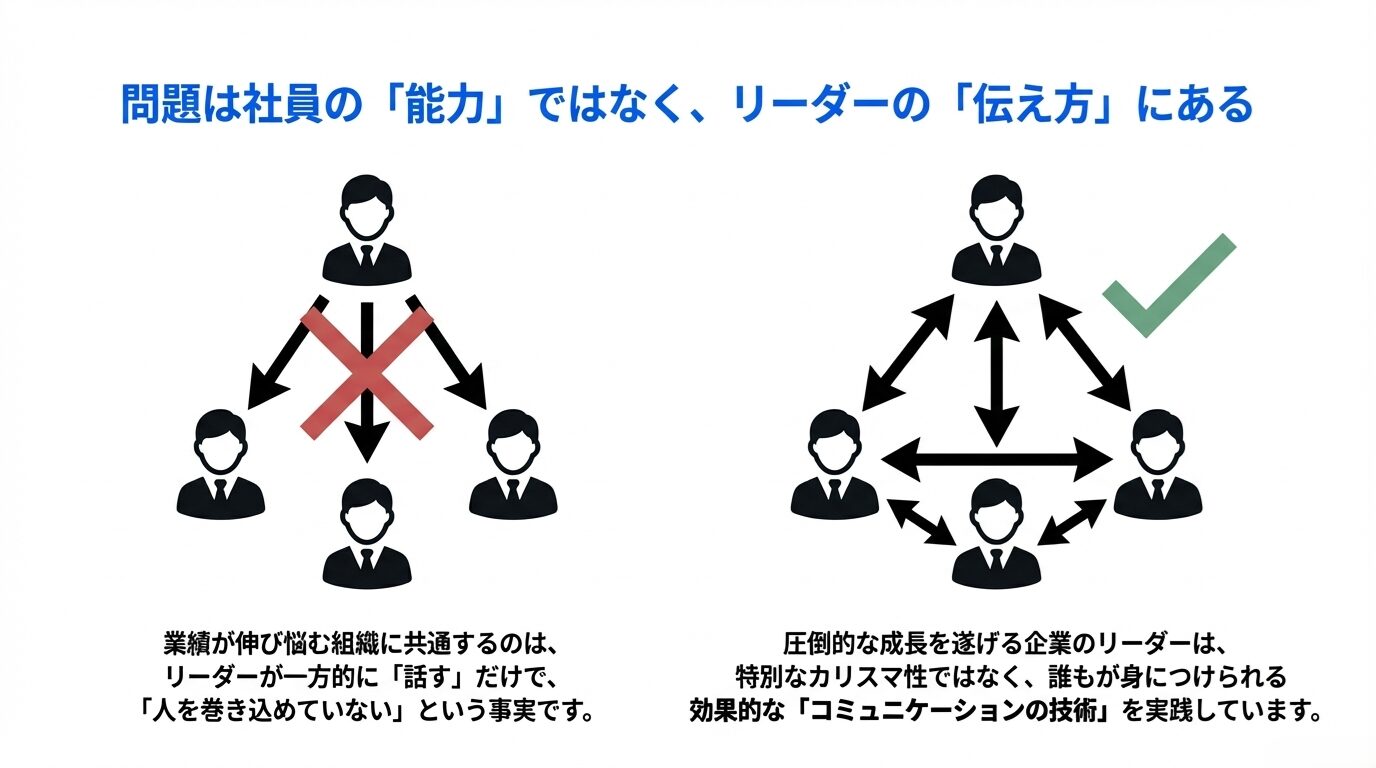

経営コンサルタントとして数多くの中堅・中小企業を支援してきましたが、業績が伸び悩む組織には、ある共通点があることに気づきました。それは、リーダーが一方的に「話す」だけで、「人を巻き込めていない」という事実です。

逆に、圧倒的な成長を遂げている企業には、必ず「人を巻き込むのが上手いリーダー」がいます。彼らは特別なカリスマ性や、生まれ持った才能だけで人を動かしているわけではありません。彼らには、誰もが身につけられる、シンプルでありながら極めて効果的な「コミュニケーションの技術」があったのです。

本コラムでは、人を動かすための「本質的なコミュニケーション術」を、わかりやすく解説します。 今、組織の閉塞感に悩んでいるあなたへ。このコラムを読み終える頃には、明日から実践できる具体的なヒントが見つかり、チームを、そして会社を劇的に変える第一歩を踏み出せるはずです。

チームを停滞させる「伝わらないコミュニケーション」の3つの落とし穴

「うちの社員は、私の言いたいことが全然分かっていない」

このように感じたことはありませんか?実は、それは社員の理解力不足ではなく、あなたの「伝えていない」が原因かもしれません。多くのリーダーが陥りがちなコミュニケーションの落とし穴は、以下の3つに集約されます。

落とし穴①:「一方的な情報伝達」に終始している

多くのリーダーが、部下への指示や連絡を「一方的な情報伝達」で済ませてしまっています。

「〇〇をやっておいて」「明日の会議は〇時に変更」といった一方的な指示や事務連絡だけでは、相手は「なぜそれをやるのか?」「その仕事の意義は何なのか?」を理解できません。その結果、やらされ感が生じ、モチベーションは低下し、指示以上のパフォーマンスは期待できなくなります。

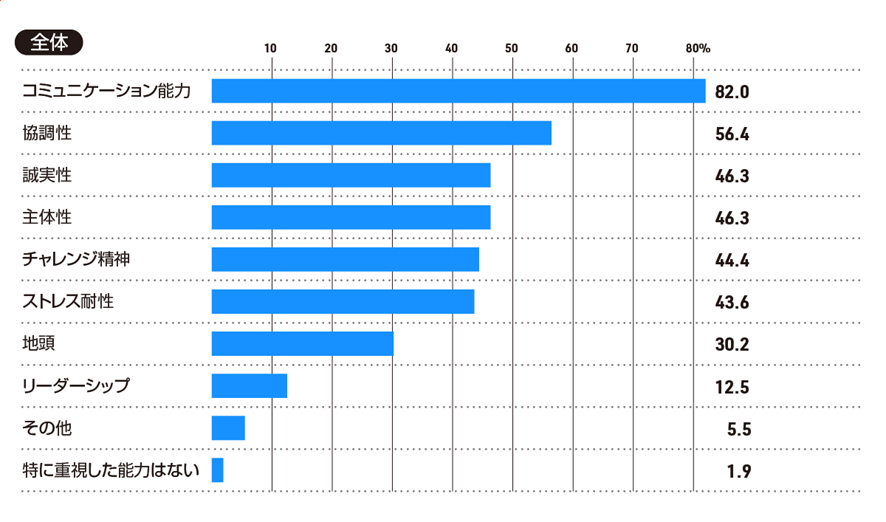

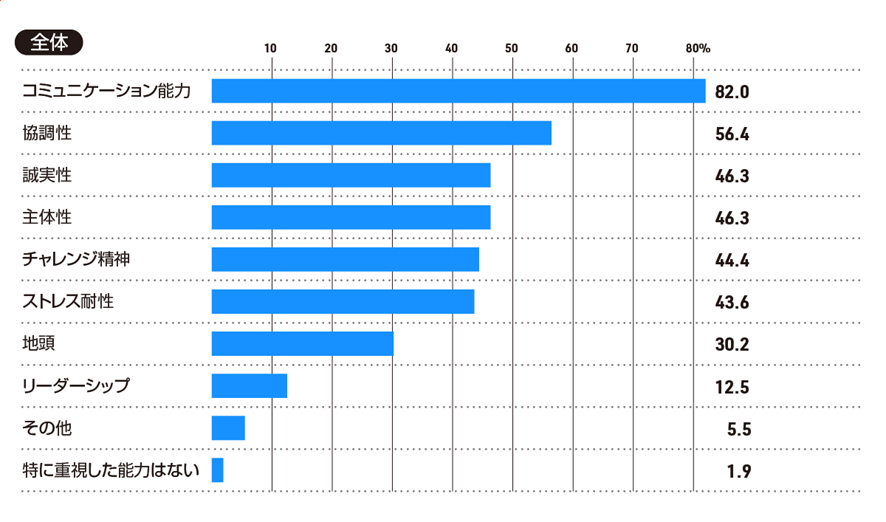

「日本の人事部 人事白書2025」によると、新卒採用で企業が最も重視する能力は「コミュニケーション能力」で、82.0%を占めています。これは、企業が「一方的に話す」能力ではなく、「人と協調し、チームで動ける」能力を求めていることの表れです。あなたのコミュニケーションは、社員を「ただの作業者」にしていませんか?

落とし穴②:「対話」を「雑談」と勘違いしている

「社員と毎日、雑談しているから大丈夫だろう」

ひょっとすると、あなたはこのように考えている方もいるかもしれません。しかし、単なる雑談と生産的な「対話」は全くの別物です。

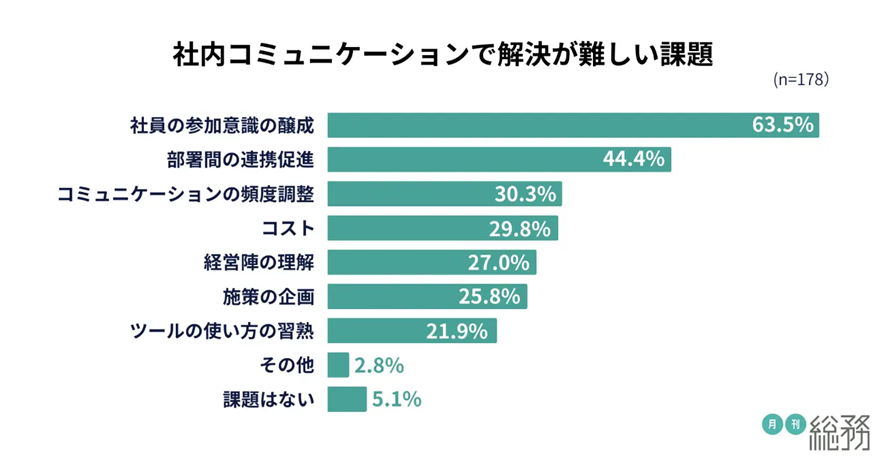

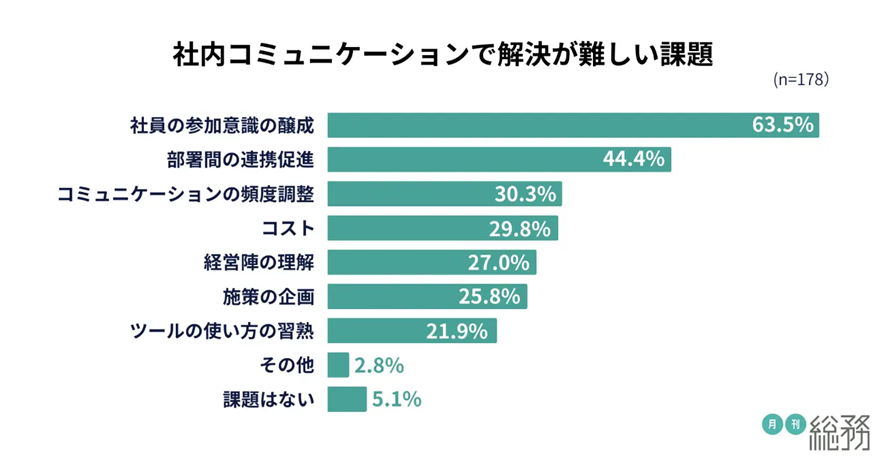

対話とは、お互いの意見や考え、背景にある思いを深く理解し、共通の目的に向かって協働するためのコミュニケーションです。 多くの企業で、社内コミュニケーションの課題として最も多く挙げられているのが「社員の参加意識の醸成」です(株式会社月刊総務「社内コミュニケーションの調査)。これは、単に話す機会が足りないのではなく、社員が「自分の意見が組織に反映される」という実感が持てないことに起因します。

落とし穴③:「非言語コミュニケーション」を軽視している

人は、話す内容(言語情報)だけでなく、表情や声のトーン、身振り手振りといった「非言語コミュニケーション」からも多くの情報を読み取ります。

あなたがどれほど熱意ある言葉を語っても、無表情で腕組みをしながら話していれば、部下は「この人は本当にやる気があるのかな」と不安に感じてしまいます。 特に、オンラインでのコミュニケーションが増えた現代では、この非言語情報の不足が、チームの一体感を損なう大きな要因となっています。

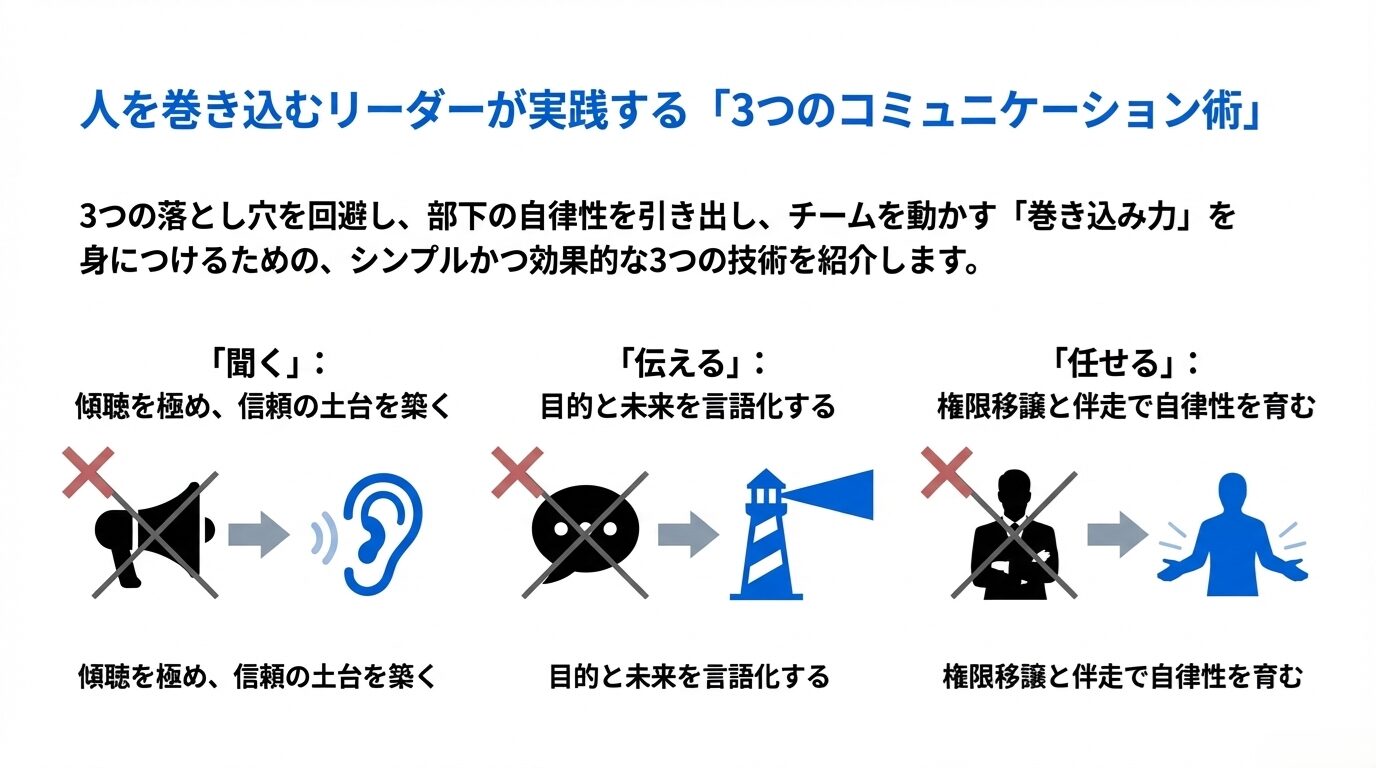

人を巻き込むのが上手いリーダーが実践する「3つのコミュニケーション術」

では、どのようにすれば、これらの落とし穴を回避し、人を動かす「巻き込み力」を身につけることができるのでしょうか?ここからは、私が多くの成功事例から導き出した、3つのコミュニケーション術をお伝えします。

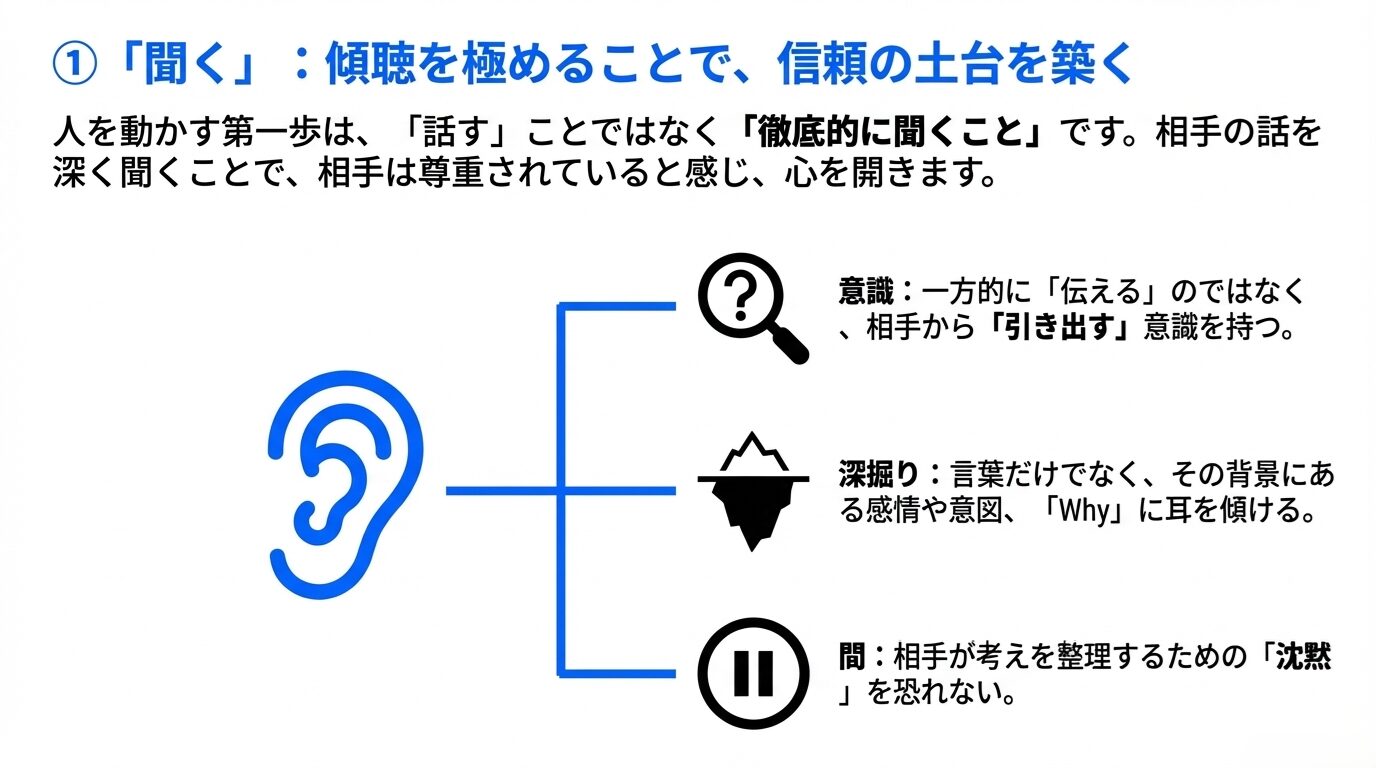

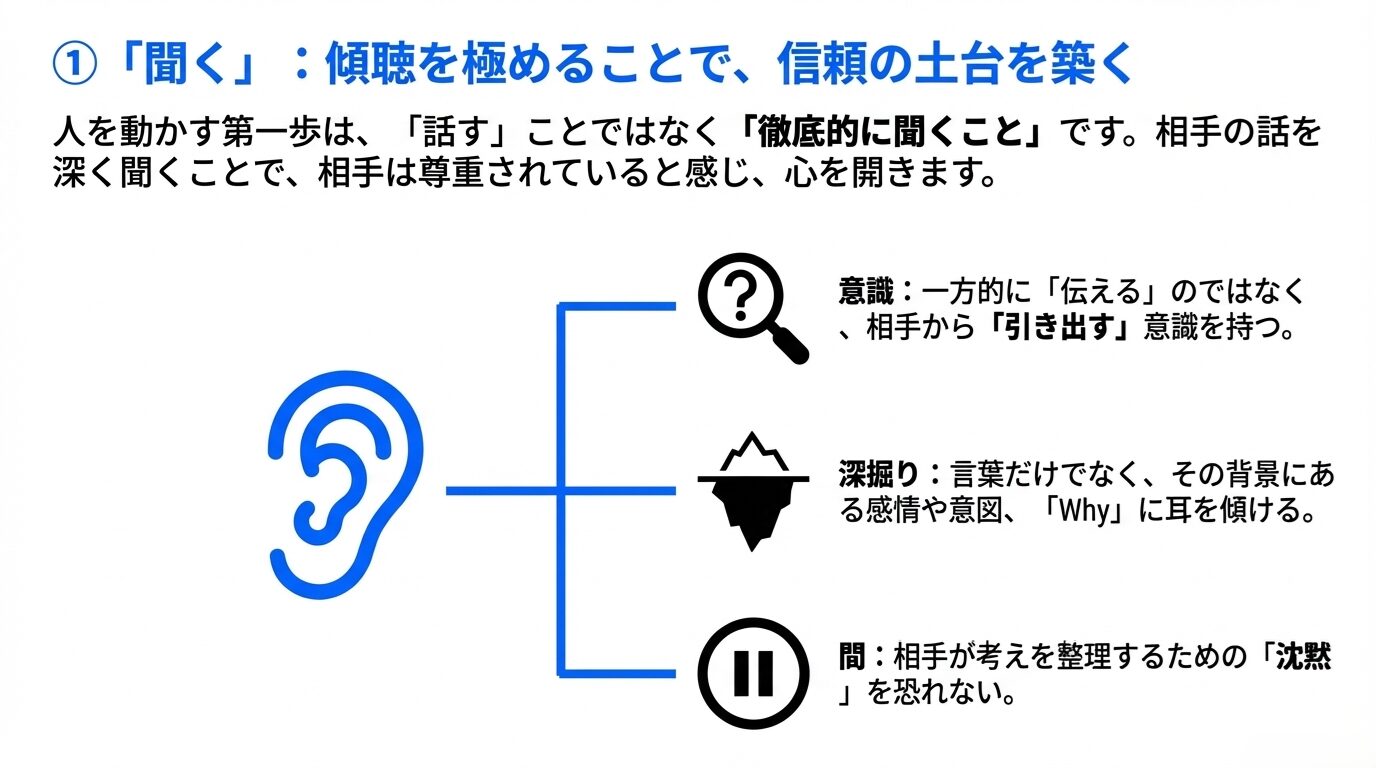

①「聞く」:傾聴を極めることで、信頼の土台を築く

「リーダーは話すのが仕事」だと思っていませんか?実は、人を動かす第一歩は「徹底的に聞くこと」です。

あなたの周りに、なぜか人が集まり、相談されるリーダーはいませんか?彼らは、あなたの話を遮らず、真剣に耳を傾けてくれます。そして、「それはなぜそう思うのですか?」と、あなたの思考を深めるような質問を投げかけてくれます。この「傾聴」こそが、信頼関係を築く上で最も重要なスキルです。あなたが相手の話を深く聞くことで、相手は「この人は自分を尊重してくれている」と感じ、心を開いてくれます。そして、部下や社員が抱える本当の課題や、潜在的な強みを知ることができます。

傾聴を実践するための具体的な行動は以下の通りです。

- 相手に「伝える」のではなく、「引き出す」という意識を持つ

一方的に指示するのではなく、「このプロジェクトの成功には何が必要だと思う?」と部下に問いかけることで、自ら考え、行動するきっかけを与えます。 - 「聴く」だけでなく、「聞く」ことも重要

相手の言葉だけでなく、その言葉の背景にある感情や意図、なぜそう考えるのかという「Why」に耳を傾けましょう。例えば、部下が「この仕事、ちょっと難しいです」と言ってきたら、「なぜ難しいと感じるのか、具体的に教えてくれる?」と深掘りすることで、本当の原因(時間がないのか、スキルがないのか、精神的なプレッシャーなのか)を把握できます。 - 沈黙を恐れない

相手が話すのを待つ「沈黙」は、決して無駄な時間ではありません。相手が考えを整理するための時間を与え、より深い本音を引き出すための重要な間合いです。

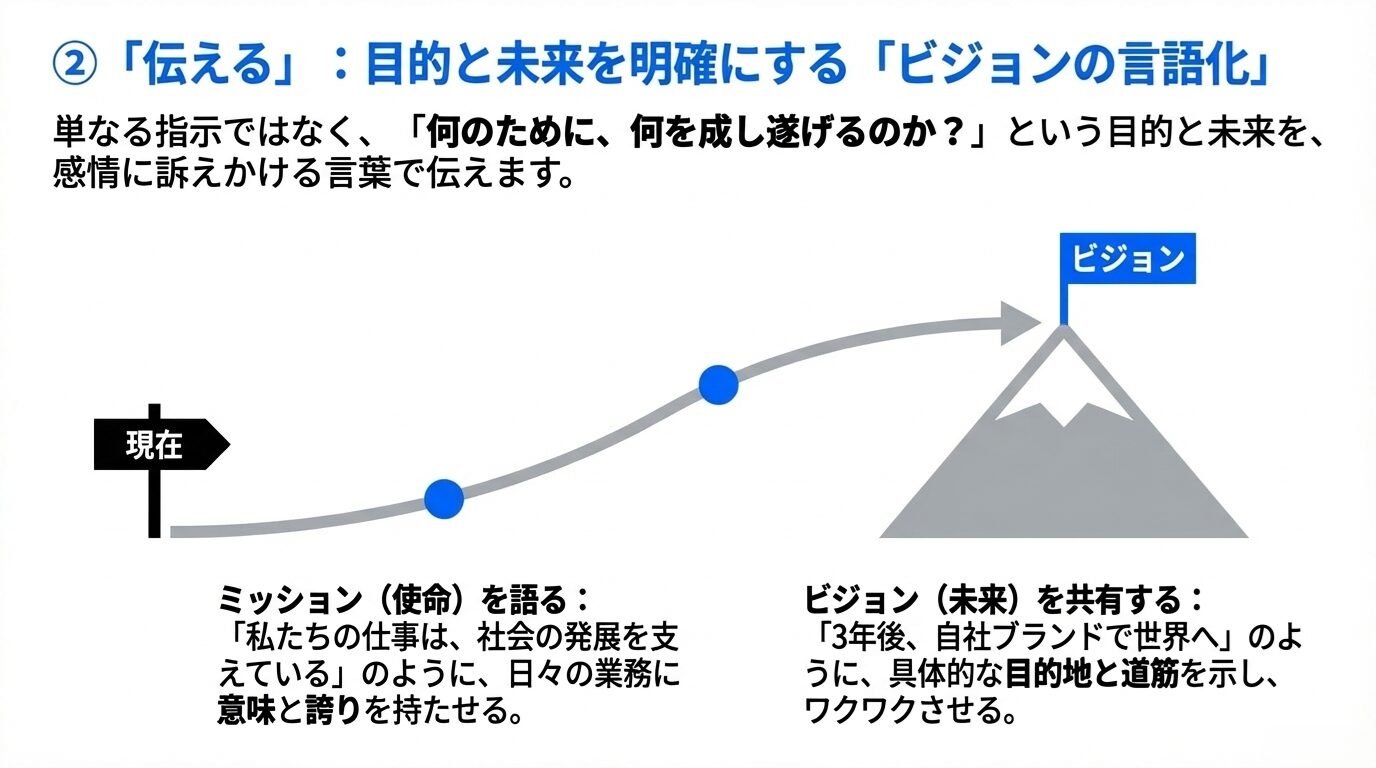

②「伝える」:目的と未来を明確にする「ビジョンの言語化」

相手の信頼を勝ち取ったら、次に重要になるのが「伝える技術」です。ここでいう「伝える」とは、単に指示を出すことではありません。「何のために、何を成し遂げるのか?」という目的と未来を、感情に訴えかける言葉で伝えることです。

- ミッション(使命)を明確に語る

会社が何のために存在し、誰にどんな価値を提供しているのか?社員は、このミッションに共感することで、単なる業務を超えた「やりがい」を見出します。例えば、あなたの会社が部品製造業を営んでいるとしたら、「ただ部品を作っている」と伝えるのではなく、「私たちの部品は、人々の暮らしを便利にする家電製品の心臓部だ。私たちの仕事は、社会の発展を支えているんだ」と語りかけるのです。これは、社員の誇りを育み、日々の仕事に意味を持たせます。 - 具体的な未来(ビジョン)を共有する

「売上を伸ばす」という目標だけでは、社員はワクワクしません。「3年後には、自社ブランドの商品を開発し、世界中の人々に喜んでもらう。そのために、この新プロジェクトを成功させよう!」と、具体的な未来像を共有しましょう。人は、目的地が明確で、そこに至るまでの道筋が見えれば、自ら進んで歩みだします。

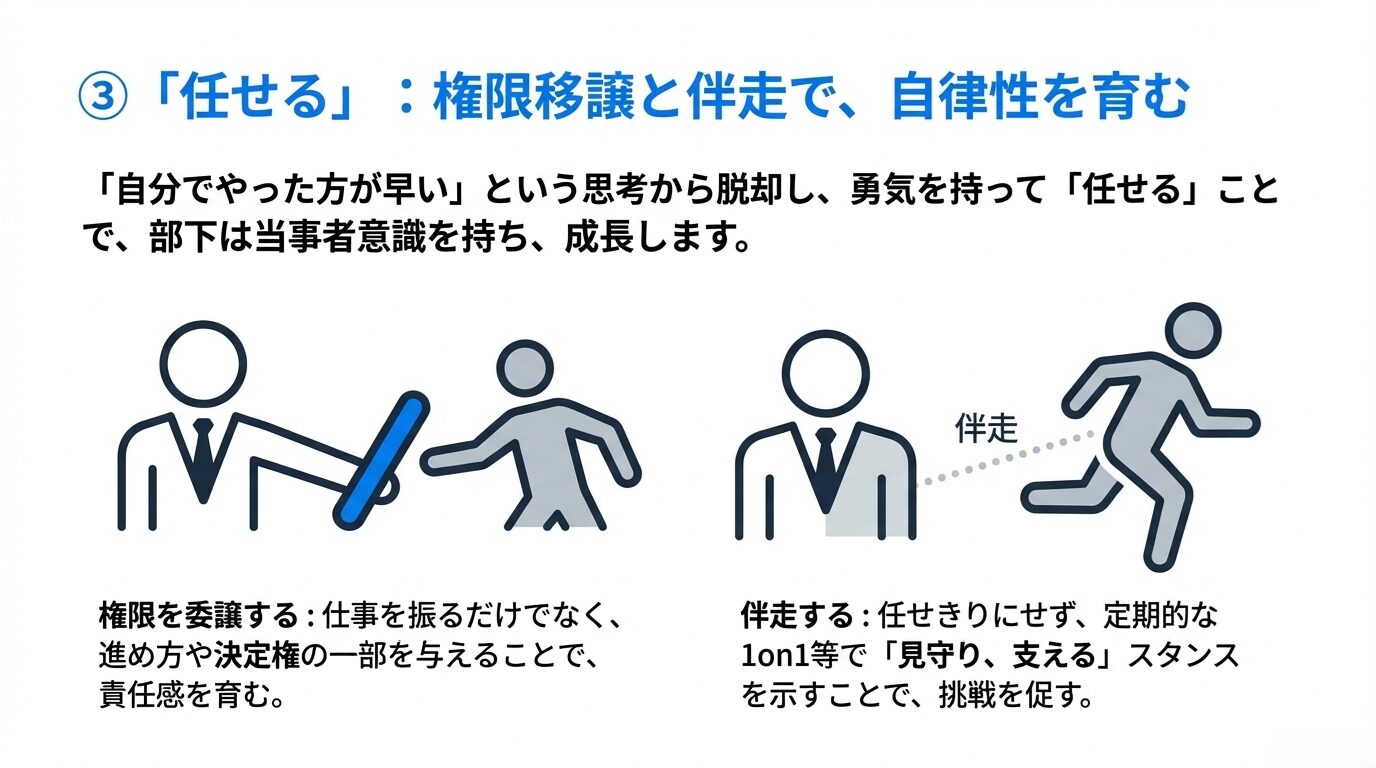

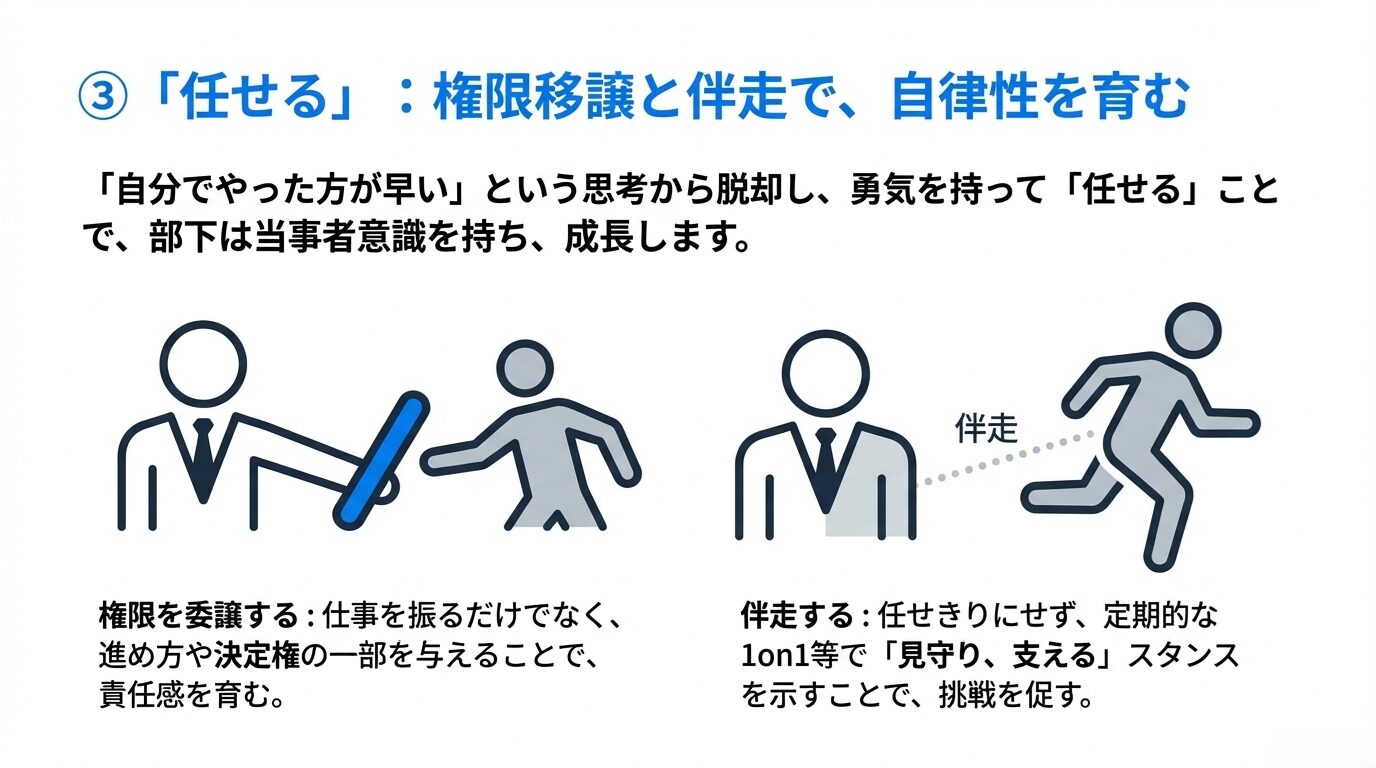

③「任せる」:権限移譲と伴走で、自律性を育む

多くのリーダーが「任せること」に不安を感じています。

「自分でやった方が早い」

「失敗されたら困る」

しかし、いつまでも自分で抱え込んでいては、あなたの負担は増えるばかりで、社員は成長しません。人を巻き込むリーダーは、勇気を持って「任せる」ことを実践しています。

- 権限を委譲する

権限委譲とは、単に仕事を振るだけでなく、その仕事の進め方や決定権の一部を部下に与えることです。これにより、部下は「自分が責任を持って、この仕事をやり遂げる」という当事者意識を持つようになります。権限委譲は、社員の能力を最大限に引き出し、リーダーの時間をより重要な経営判断に使うことを可能にします。 - 伴走する

権限を委譲したら、それで終わりではありません。あなたが目指す方向性から外れないよう、そして部下が困難に直面したときにすぐに相談できるよう、定期的なミーティングや1on1ミーティングを設定し、伴走します。 この「見守り、支える」というスタンスが、部下の安心感を生み、挑戦への意欲を高めます。

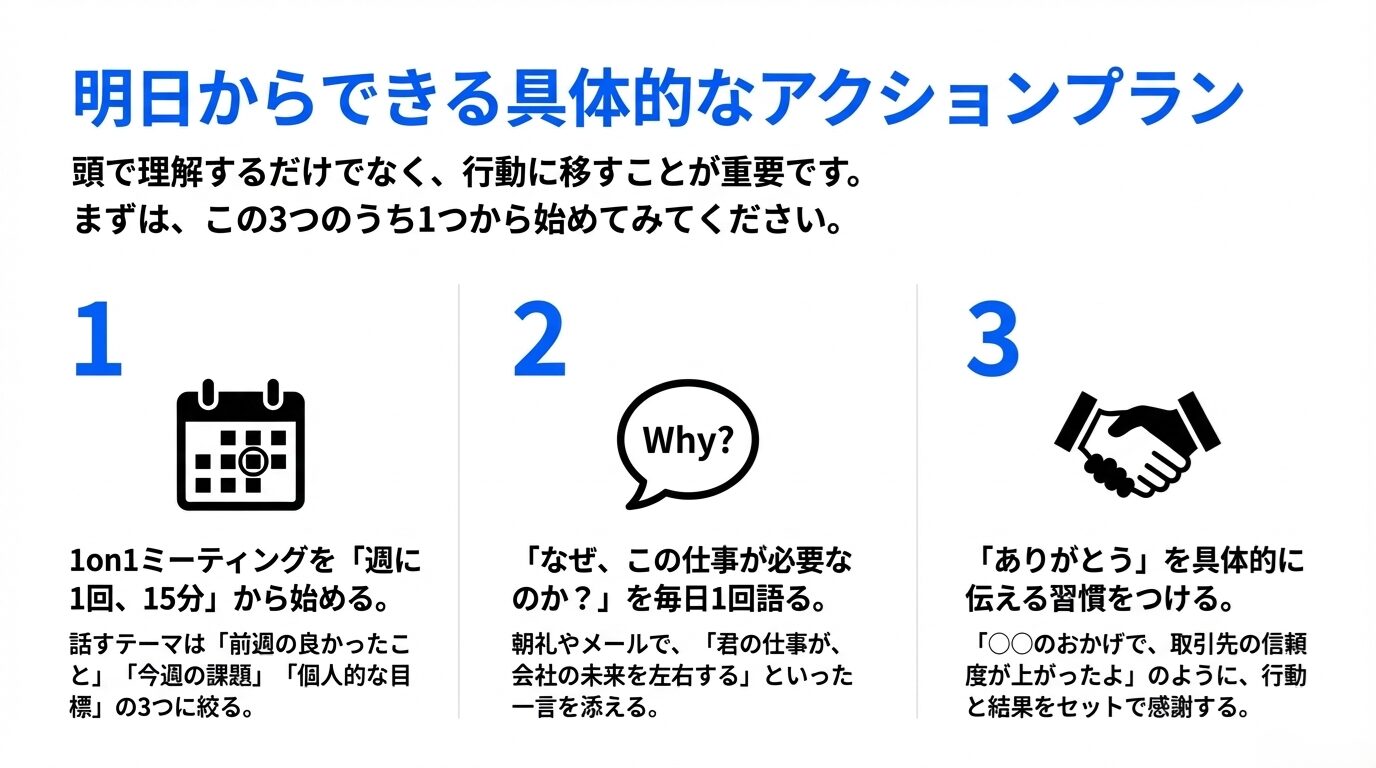

明日からできる具体的なアクションプラン

ここまで読んで、「頭ではわかったけど、何から始めればいいかわからない…」と感じた方もいるかもしれません。ここからは、私がコンサルティング現場で、実際に成果を出してきた3つの実践的なアクションプランをご紹介します。

①:1on1ミーティングを「週に1回、15分」から始める

「忙しくて、部下と話す時間なんてないよ…」

わかります。もしそうであるならば、たった15分でいいです。会議室の予約はしなくても構いません。オフィスの一角で、コーヒーを片手に、以下の3つに絞って話してみてください。

- 前週の良かったこと(成功体験)

- 今週の課題(困っていること)

- 個人的な目標(仕事でもプライベートでもOK)

この短い時間で、部下は「自分のことを気にかけてくれている」と感じます。そして、あなたが課題を共に解決してくれる「伴走者」だと認識し、信頼関係が深まります。

1on1ミーティングについては以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

②:「なぜ、この仕事が必要なのか?」を毎日1回語る

朝礼でも、メールでも、一言で構いません。例えば、以下のように、あなたの言葉で目的を語りかけてください。

- 「今日のお客様との商談は、私たちの新サービスを広める第一歩だ。みんなで未来を創る日だと意識して頑張ろう」

- 「この資料作成は、一見地味な作業かもしれない。でも、このデータがなければ、次の戦略は立てられない。君の仕事が、会社の未来を左右するんだ」

この一言が、部下の仕事に対するモチベーションと、組織への貢献意欲を劇的に高めます。

③:「ありがとう」を具体的に伝える習慣をつける

「言わなくてもわかるだろう」は、通用しません。感謝の言葉は、具体的に伝えることで、その効果を最大化します。

- 「〇〇さん、企画書の見直しをありがとう。君の細やかな気配りのおかげで、取引先からの信頼度が格段に上がったよ」

- 「昨日のトラブル対応、本当に助かった。深夜まで対応してくれてありがとう。君の迅速な対応が、会社のピンチを救ったんだ」

この具体的な感謝は、部下の自己肯定感を高め、次への行動を促す最高のフィードバックになります。

Q&A

Q1:社員が全然意見を言ってくれません。どうすればいいでしょうか?

A:まず、「心理的安全性」が確保されているか、見直してみてください。心理的安全性とは、チームの誰もが「こんなことを言ったら、バカにされるかも…」「間違ったことを言ったら、怒られるかも…」といった不安を感じることなく、自由に発言できる雰囲気のことです。もし、社員が意見を言わないなら、あなたの過去の言動が原因かもしれません。例えば、部下の意見に対して、「そんなこと考えても無駄だ」「それは違う」と頭ごなしに否定していませんか?

具体的な改善策としては、

- 意見を否定しない:「〇〇さんの意見、面白いね。もう少し詳しく聞かせて」と、まずは受け止める。

- 意見を言った人を褒める:「〇〇さんが意見を言ってくれたおかげで、新しい視点に気づいたよ。ありがとう」と、感謝を伝える。

- 意見を採用する:小さなことでもいいので、意見を形にして見せる。

これらを徹底することで、社員は「意見を言っても大丈夫なんだ」と感じるようになります。

Q2:部下との間に世代間ギャップを感じ、どう接すればいいかわかりません。

A:世代間の違いは、あって当然です。大切なのは、違いを理解しようと努め、それに合わせたコミュニケーションを心がけることです。例えば、若い世代は、電話よりもチャットやメールを好む傾向にあります。一方で、上の世代は、対面や電話での会話を重視する傾向があります。このように、コミュニケーションのツールひとつとっても、違いがあることを認識しましょう。

また、若い世代は、

- 仕事の意義や目的を重視する

- プライベートな時間を大切にする

- 一方的な指示よりも、対話や協働を好む

といった特徴があります。ですから、彼らには

- 仕事の目的や背景を丁寧に説明する

- 定時で帰ることを推奨するなど、ワークライフバランスへの配慮を示す

- 対話の機会を増やす(1on1や定期的なチームミーティングなど)

- SNSでの情報共有など、彼らが使い慣れたツールを活用する

といったアプローチが有効です。

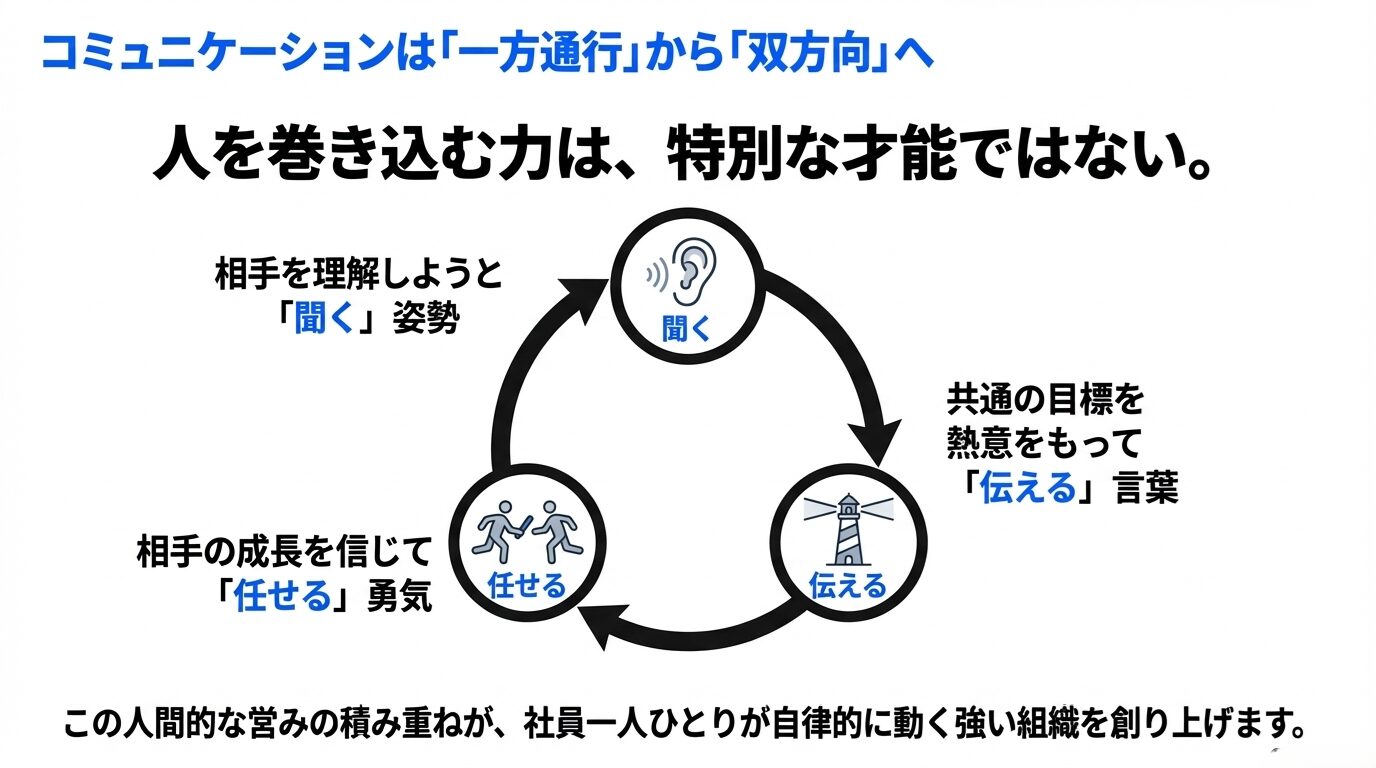

まとめ

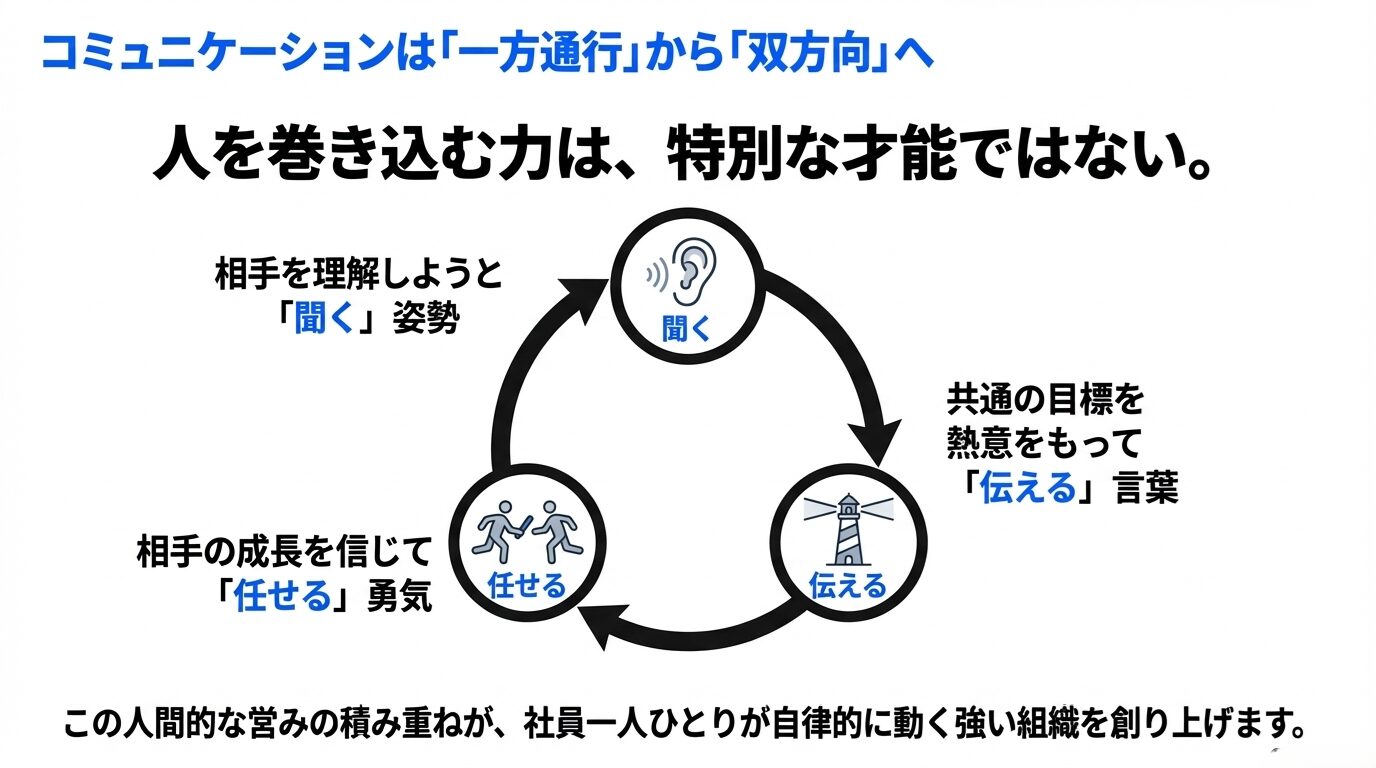

人を巻き込むコミュニケーションは、決して特別な才能ではありません。それは、

- 相手を理解しようと「聞く」姿勢

- 共通の目標を熱意をもって「伝える」言葉

- 相手の成長を信じて「任せる」勇気

という、極めて人間的な営みの積み重ねです。

中堅中小企業が、この激変の時代を生き抜くためには、経営者であるあなた一人の力ではなく、社員一人ひとりが自律的に動き、最大のパフォーマンスを発揮できる組織を創り上げることが不可欠です。そのためには、あなたのコミュニケーションを「一方通行」から「双方向」へと変革する必要があります。

まずは今日、このコラムで学んだことの中から、たった一つでいいので実践してみてください。 その小さな一歩が、やがて大きな信頼となり、あなたのチームを、そして会社を、想像もしていなかった未来へと導いてくれるはずです。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)