唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

中堅中小企業のコンサルティングに携わる中で、多くの企業が抱える根深く、そして気づきにくい「ある病」を目の当たりにしてきました。それは、売上不振や資金繰りの悪化といった目に見える症状ではなく、組織の内部で静かに進行し、気づいた時には会社全体の活力を奪い、成長を完全に止めてしまう、いわば「静かなる病」です。

その病の名は「手段の目的化」です。

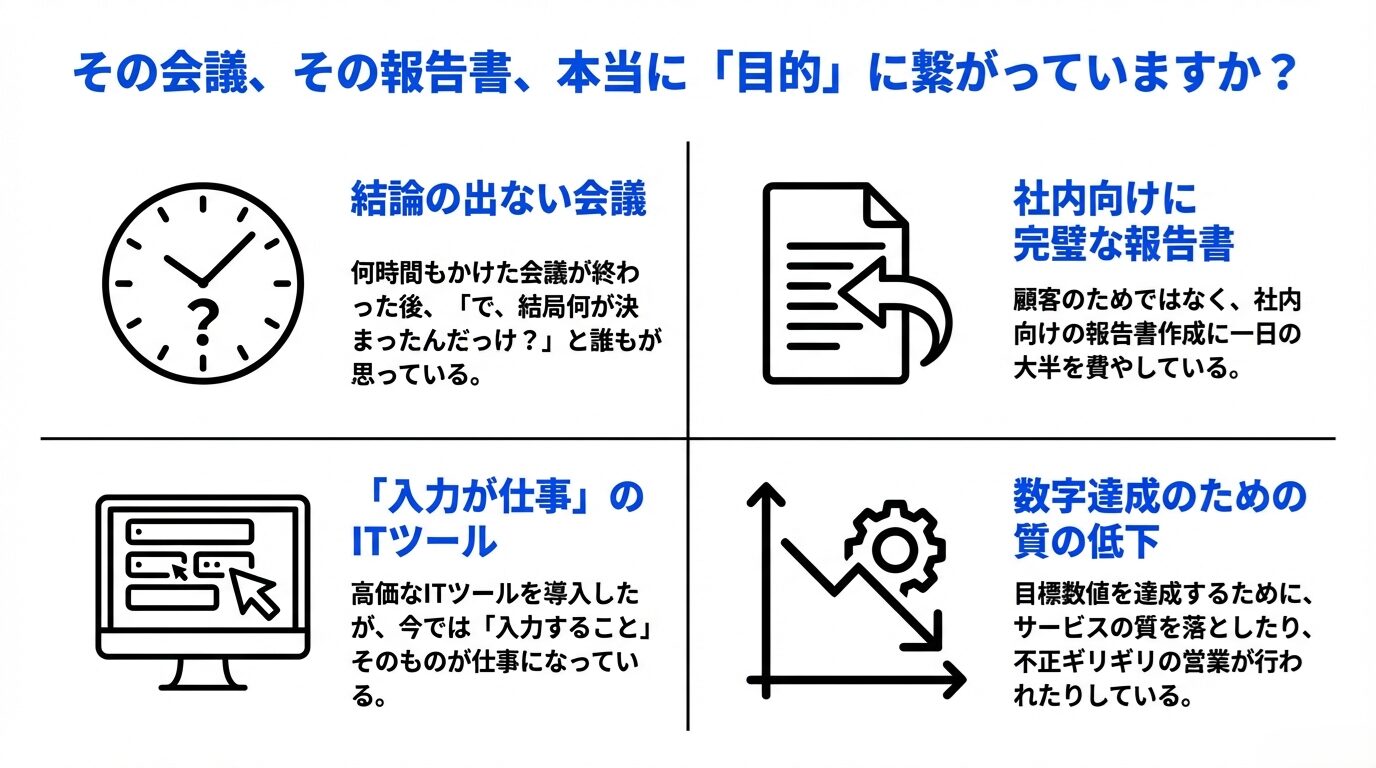

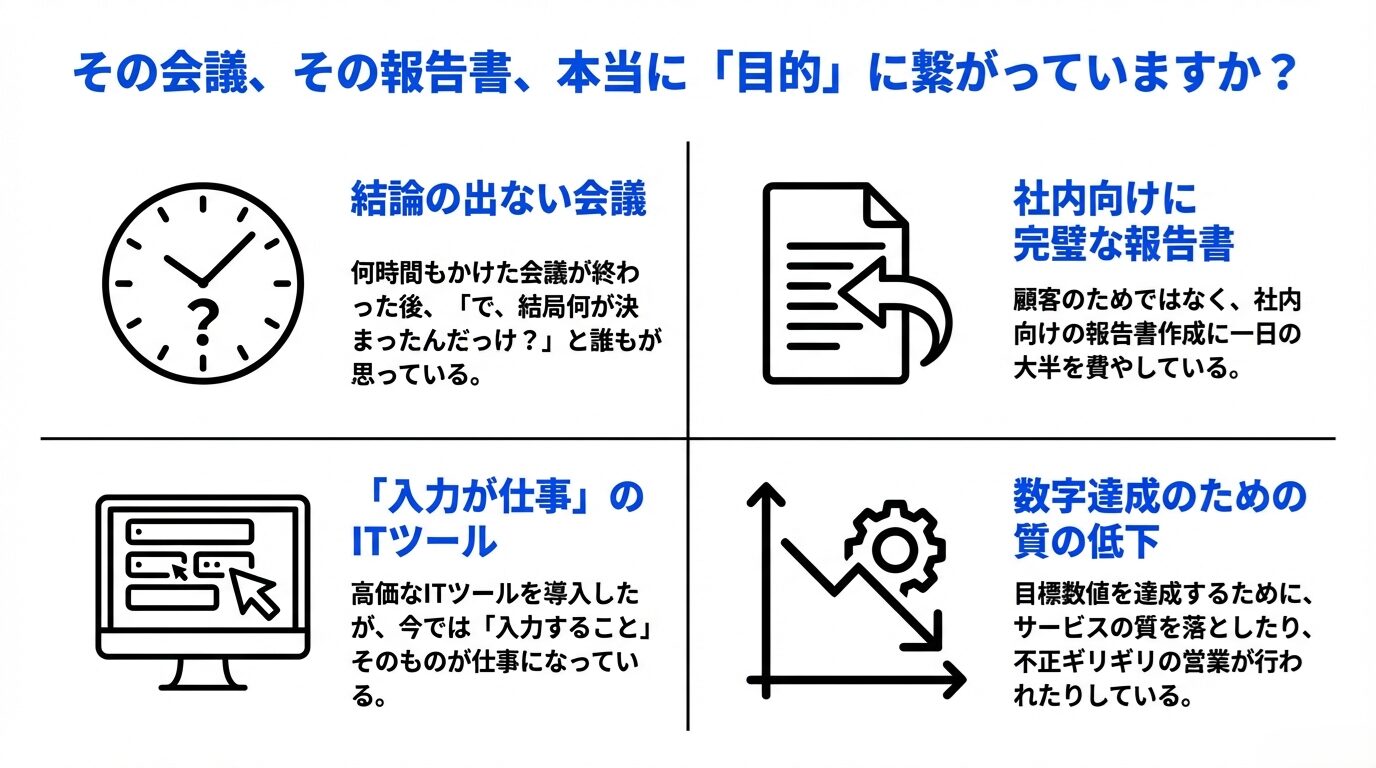

あなたの会社では、こんな光景はありませんか?

- 何時間もかけた会議が終わった後、「で、結局何が決まったんだっけ?」と誰もが思っている。

- 現場の社員は、顧客のためではなく、社内向けの報告書や資料の作成に一日の時間の大半を費やしている。

- 鳴り物入りで導入した高価なITツール。しかし、今では「入力すること」そのものが仕事になっていて、以前より業務が煩雑になっている。

- 目標数値を達成するために、サービスの質を落としたり、不正ギリギリの営業が行われたりしている。

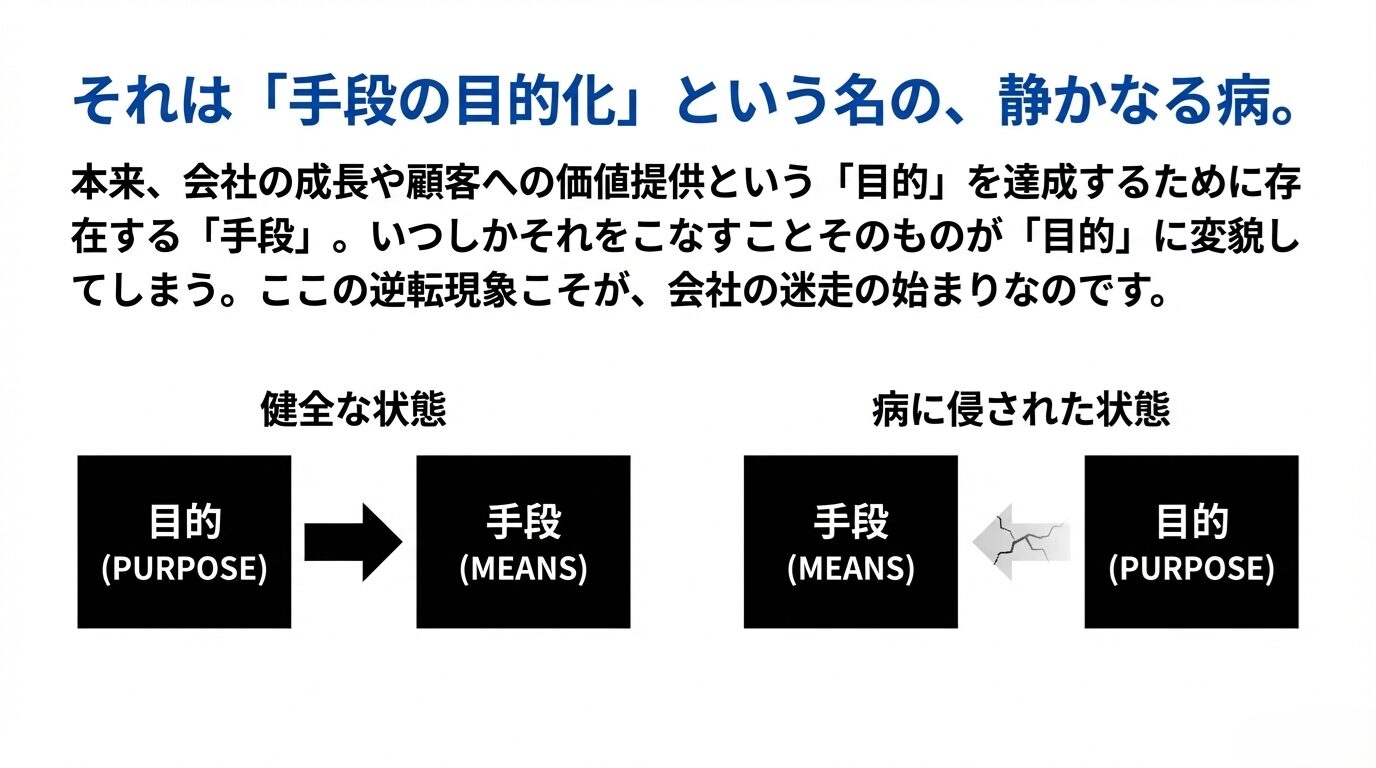

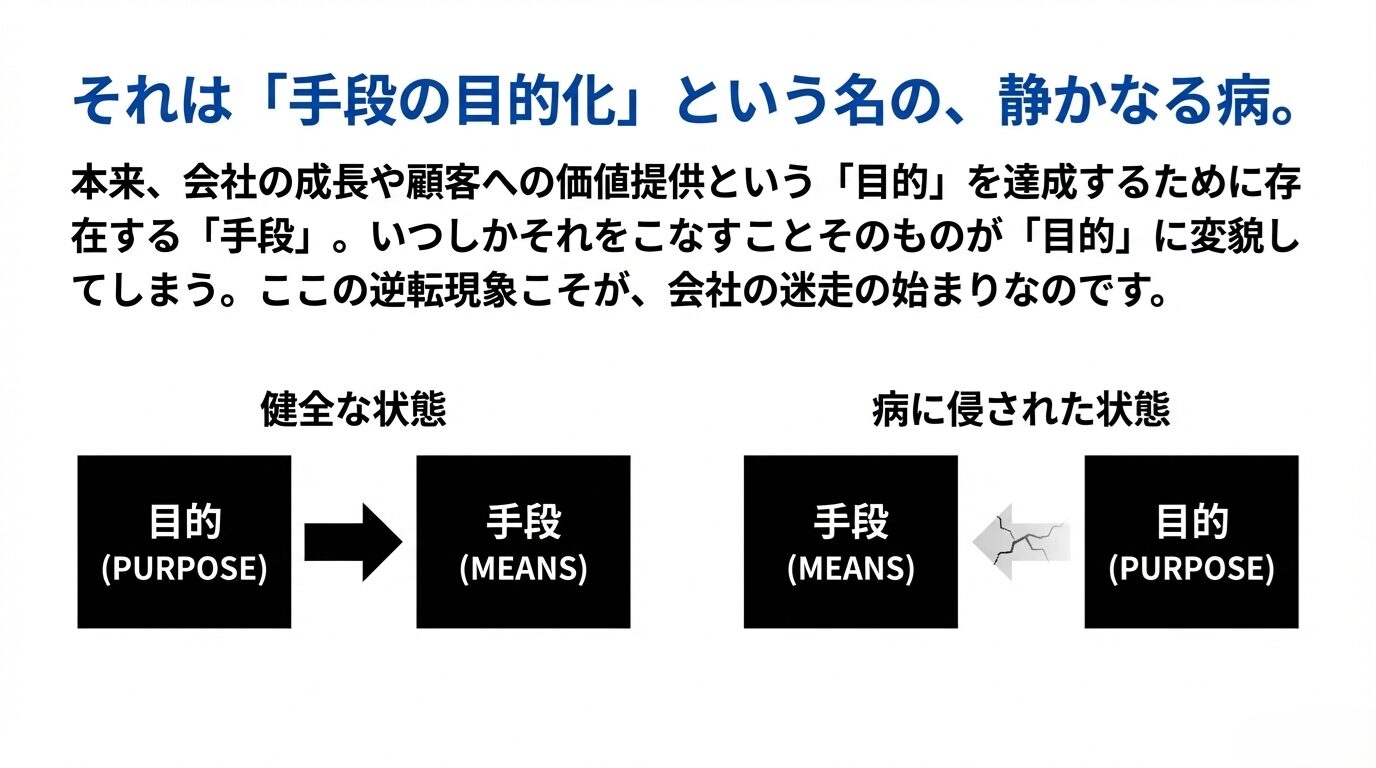

もし一つでも思い当たる節があれば、あなたの会社も「手段の目的化」という罠に陥っているかもしれません。本来、会社の成長や顧客への価値提供という「目的」を達成するために存在するはずの「手段(会議、報告書、ITツール、目標数値など)」。いつしかそれをこなすことそのものが「目的」に変貌しまう。この逆転現象こそが、会社の迷走の始まりなのです。

本記事では、「手段の目的化」がなぜ起こり、会社にどれほど深刻なダメージを与えるのかを解き明かします。そして最も重要なこととして、この見えざる病から脱却し、会社を再び成長軌道に乗せるための実践的な処方箋を、分かりやすく具体的にお伝えします。ぜひ最後までお付き合いください。

あなたの会社は大丈夫?「手段の目的化」の典型的な4つの症状

「手段の目的化」は、日常業務の中に巧みに紛れ込んでいます。ここでは、私が現場で見てきた典型的な症状を4つご紹介します。自社の状況と照らし合わせながら、チェックしてみてください。

症状1:会議のための会議、報告のための報告

最も多く見られるのが、この症状です。本来、会議の目的は「意思決定」や「情報共有による組織間連携の強化」のはずです。しかし、いつしか「定例会議だから開催する」「関係者を集めて議論したという事実を作る」ことそのものが目的になっていないでしょうか?議題が曖昧なまま始まり、結論が出ずに「次回に持ち越し」となる会議は、参加者の貴重な時間とエネルギーを奪うだけの典型的な無駄な仕事です。

また、上司への報告のためだけに作られ、過度に装飾された資料作成も同様です。その報告書は、次のアクションや経営判断に本当につながっているのでしょうか?誰もが「この資料、作る意味あるのかな?」と疑問に思いながらも、前例踏襲で作り続けているとしたら、それは完全に「報告のための報告」という手段の目的化です。

症状2:ハンコを押すのが仕事になる「形骸化したルール」

会社には様々なルールや承認プロセスが存在します。品質管理、情報セキュリティ、コンプライアンス(法令遵守)など、その多くは重要な目的のために作られたはずです。しかし、時が経つにつれ、その本来の目的が忘れられ、「ルールだから守る」「ハンコ(承認)をもらう」こと自体が仕事になってしまうことがあります。例えば、1円の備品を買うのにも、複数の役職者の承認印が必要な稟議書。そのプロセスは、不正防止という目的以上に、業務スピードを著しく阻害していないでしょうか。

形骸化したルールは、社員から「なぜ?」と考える力を奪い、思考停止の指示待ち人間を増やす温床となります。

症状3:「ITツールの導入」がゴールになる

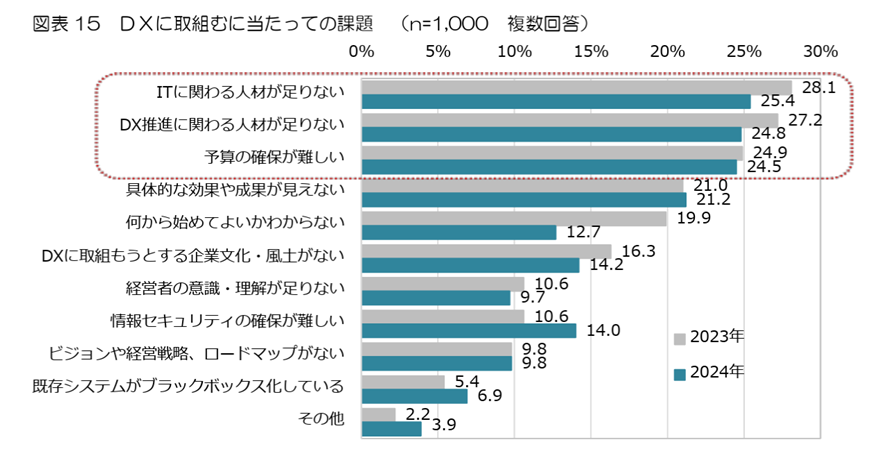

近年、多くの 中小企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組んでいますが、ここにも大きな罠が潜んでいます。本来、DXの目的は「デジタル技術を活用し、ビジネスモデル、組織文化、業務プロセス等を改革し、新たな価値を創造すること」です。しかし、「話題のSFA(営業支援システム)を導入する」「勤怠管理をクラウド化する」といった、ツールの導入自体が目的になってしまうケースが後を絶ちません。その結果、「新しいシステムに入力する作業が増えただけ」「現場が使いこなせず、結局Excelと二重管理になっている」といった本末転倒な事態に陥ります。これは、業務効率化という本来の目的を見失い、ITツールという「手段」に振り回されている典型例です。

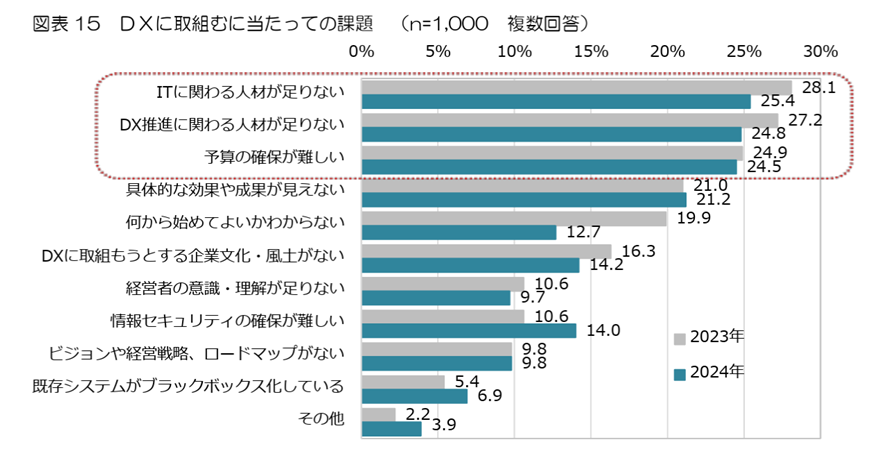

中小企業庁の調査でも、DX推進の課題として「IT関わる人材が足りない」「DX推進に関わる人材が足りない」や「何から始めてよいかわからない」が上位に挙げられており、目的を見据えた推進がいかに難しいかを物語っています。

症状4:数字の奴隷になる「KPIの罠」

KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)は、目標達成に向けた進捗を測るための重要な指標です。しかし、このKPIもまた、手段の目的化を引き起こしやすいのです。例えば、「顧客満足度の向上」という目的のために「1日あたりの訪問件数」というKPIを設定したとします。現場の営業担当者は、KPI達成を強く意識するあまり、一件一件の訪問の質が疎かになり、名刺交換だけして帰ってくるような中身のない訪問を繰り返すかもしれません。結果として、訪問件数という数値目標は達成できても、本来の目的であったはずの「顧客満足度」はむしろ低下してしまうのです。

数字はあくまで現状を把握するための「計器」です。計器の針を動かすこと自体が目的になった瞬間、会社は進むべき方向を見失います。

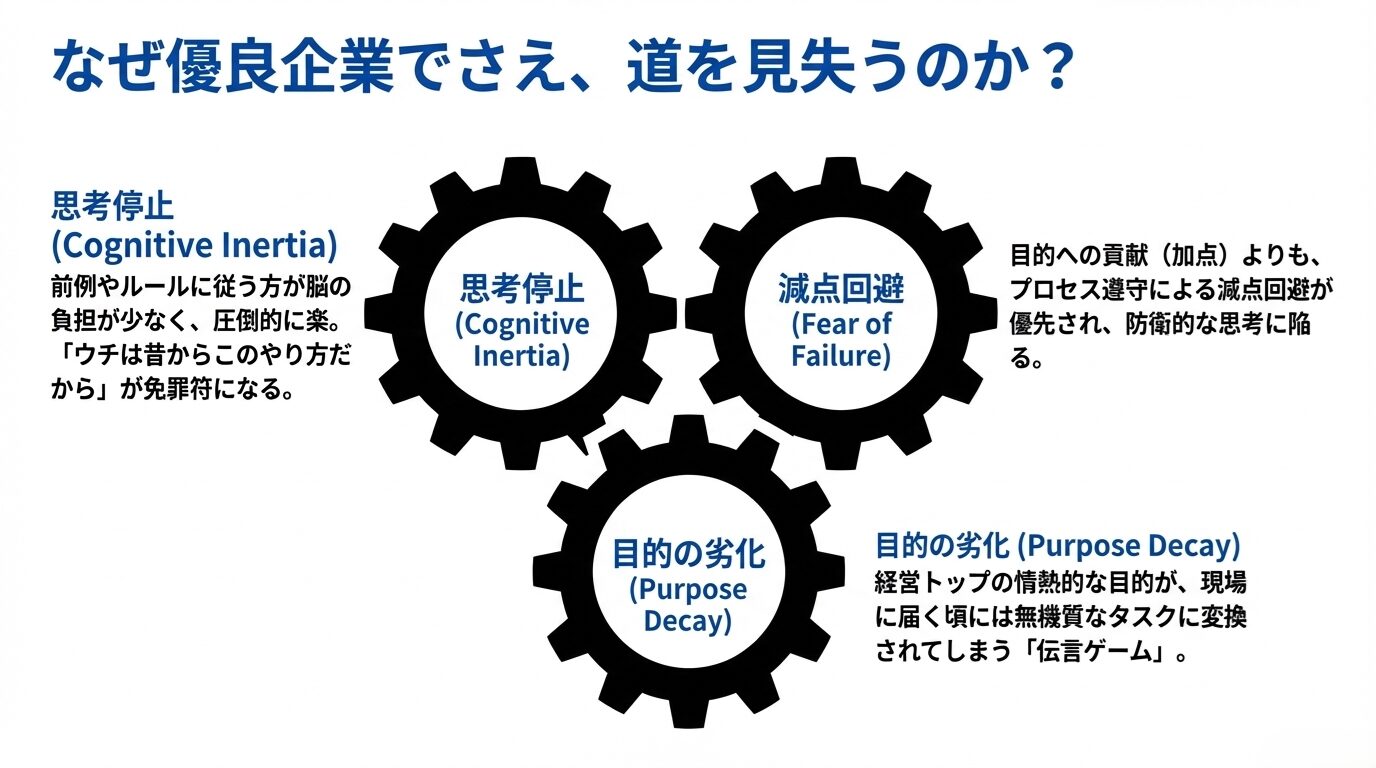

なぜ優良企業でも「手段の目的化」は起こるのか?

では、なぜこれほどまでに多くの組織で「手段の目的化」が蔓延してしまうのでしょうか?それは特定の誰かが悪いわけではなく、組織が持つ構造的・心理的なメカニズムに原因があります。

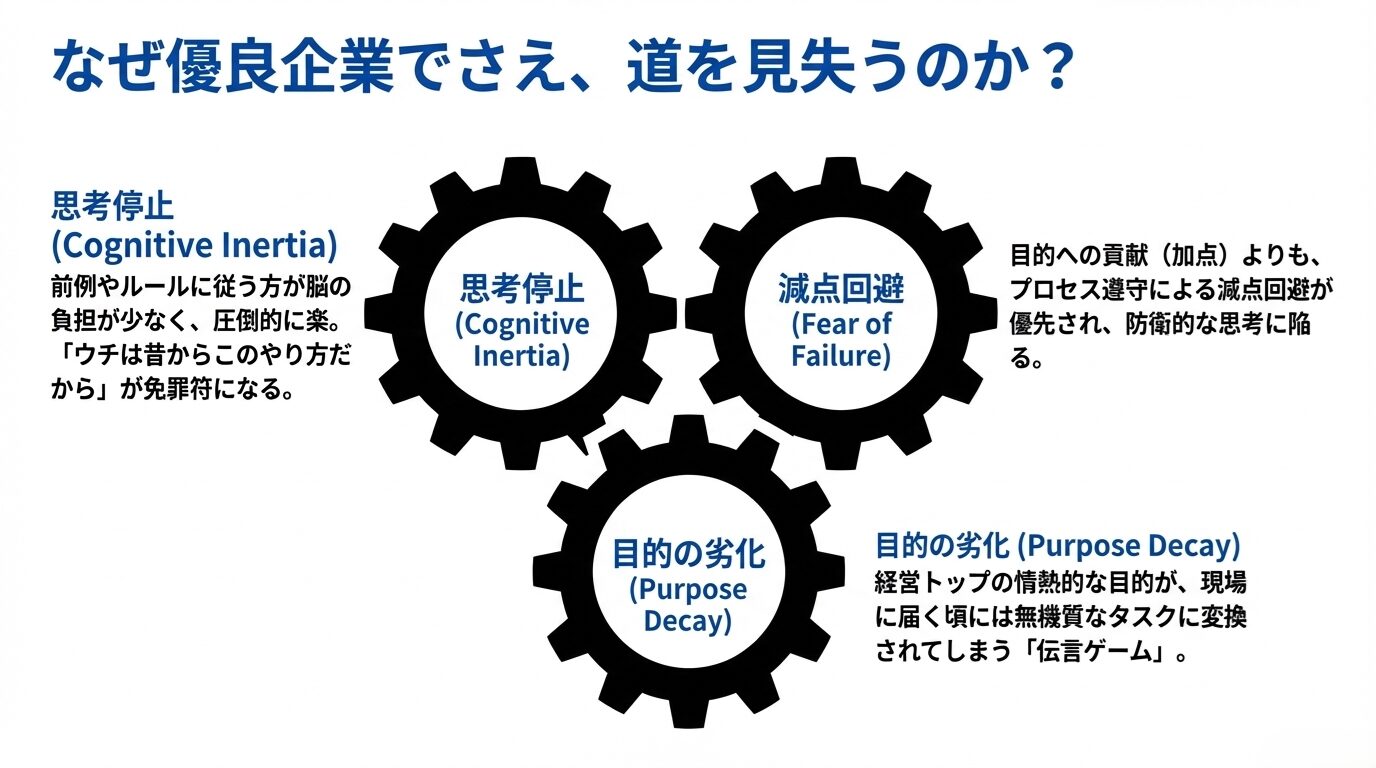

原因1:思考停止と前例踏襲の心地よさ

人間の脳は、できるだけエネルギーを使わないように、つまり「考えない」ようにできています。「これは何のためにやるんだっけ?」と人間が毎回目的を問うことは、実は大変な脳のエネルギーを消費するのです。それよりも、「去年もこうだったから」「マニュアルに書いてあるから」と前例やルールに従う方が脳の負担が少なく、圧倒的に楽なのです。この「思考停止」が組織全体に広がると、「ウチは昔からこのやり方だから」という言葉が免罪符となり、非効率な業務が温存され続けます。

原因2:「減点されない」ことを選ぶ心理

多くの企業の人事評価では、新しい挑戦をして失敗するよりも、決められたプロセス(手段)をミスなく着実にこなす方が評価されやすい、あるいは少なくとも減点されない傾向があります。この環境下では、社員は「目的達成のために、より良い手段はないか?」と考えるよりも、「決められた手順を完璧にこなして、上司に怒られないようにしよう」という防衛的な思考に陥りがちです。目的への貢献という「加点」よりも、プロセス遵守による「減点回避」が優先され、結果として手段の目的化が組織的に推奨されてしまうのです。

原因3:目的の「伝言ゲーム」による劣化

会社のビジョンや事業の目的は、経営トップの頭の中には明確にあります。しかし、それが役員、部長、課長、そして現場の一般社員へと伝わっていく過程で、まるで伝言ゲームのように、その熱量や本質的な意味が失われていきます。 特に組織が大きくなるほど、この傾向は顕著になります。経営トップが「顧客に最高の感動を届ける!」という情熱的な目的を語っても、現場の社員に届く頃には「今月の売上目標、あと〇〇万円」という無機質な数字のタスクに変換されてしまっているのです。目的の共有が不十分なまま、業務指示だけが上から下に流れると、現場は「何のためにやらされているのか分からない」まま、ただ目の前の作業(手段)をこなすだけになります。

「手段の目的化」が会社にもたらす5つの深刻なダメージ

手段の目的化は、じわじわと会社の体力を奪い、気づいたときには手遅れになりかねない深刻なダメージをもたらします。

生産性の壊滅的な低下

無駄な会議、不要な資料作成、形骸化した手続き…。これら目的を見失った業務は、社員の貴重な時間を奪い、人件費という名のコストを浪費させます。公益財団法人日本生産性本部の調査によると、日本の時間当たり労働生産性はOECD加盟38カ国中29位(2023年)と、先進国の中で著しく低い水準にあります。この低さの根源には、日本企業に蔓延する「手段の目的化」による非効率性が大きく影響していると私は考えています。

(出典:公益財団法人 日本生産性本部「労働生産性の国際比較2024」)

社員のモチベーション(エンゲージメント)の枯渇

人間は、自分の仕事に意味や目的を見出したい存在です。「何のためにやっているのか分からない」と感じる業務ほど、苦痛なものはありません。米国の調査会社ギャラップ社の「State of the Global Workplace 2023」によれば、日本で「熱意あふれる社員(engaged employees)」と定義される従業員の割合はわずか5% にとどまり、世界平均(23%)を大きく下回り、調査対象国の中でも最低水準の一つとされています。こうした“目的不在”の業務を強いられることは、社員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を著しく低下させ、優秀な人材の離職にも直結する深刻な経営課題となります。

(出典:Gallup「State of the Global Workplace: 2023 Report」)

イノベーションの土壌が腐る

「前例通り」「ルール通り」が最優先される組織では、新しいアイデアや挑戦は「異物」として排除されます。失敗を恐れ、変化を嫌う空気が蔓延し、市場の変化に対応できず、新しい製品やサービスを生み出す力(イノベーション)は完全に失われます。気づいた時には、競合他社に大きく水をあけられ、手遅れになっているのです。

顧客不在の独りよがり経営

社内向けの資料作成や手続きに追われる社員は、その視線が内側(上司や他部署)にばかり向いてしまいます。本来、最も目を向けるべきはお客様であるはずなのに、お客様の顔が見えなくなるのです。その結果、顧客のニーズからかけ離れた製品やサービスを提供してしまい、顧客満足度の低下、そして売上の低下という最悪のシナリオを招きます。

経営判断の深刻な歪み

現場からの報告が、実態を反映しない形骸化したデータや報告書ばかりになると、経営トップは会社の本当の姿を見ることができなくなります。現場の小さな問題や顧客の不満の声はかき消され、都合の良い数字だけが上がってくる。これでは、羅針盤が壊れた船で航海を続けるようなもので、誤った経営判断を下すリスクが極めて高まります。

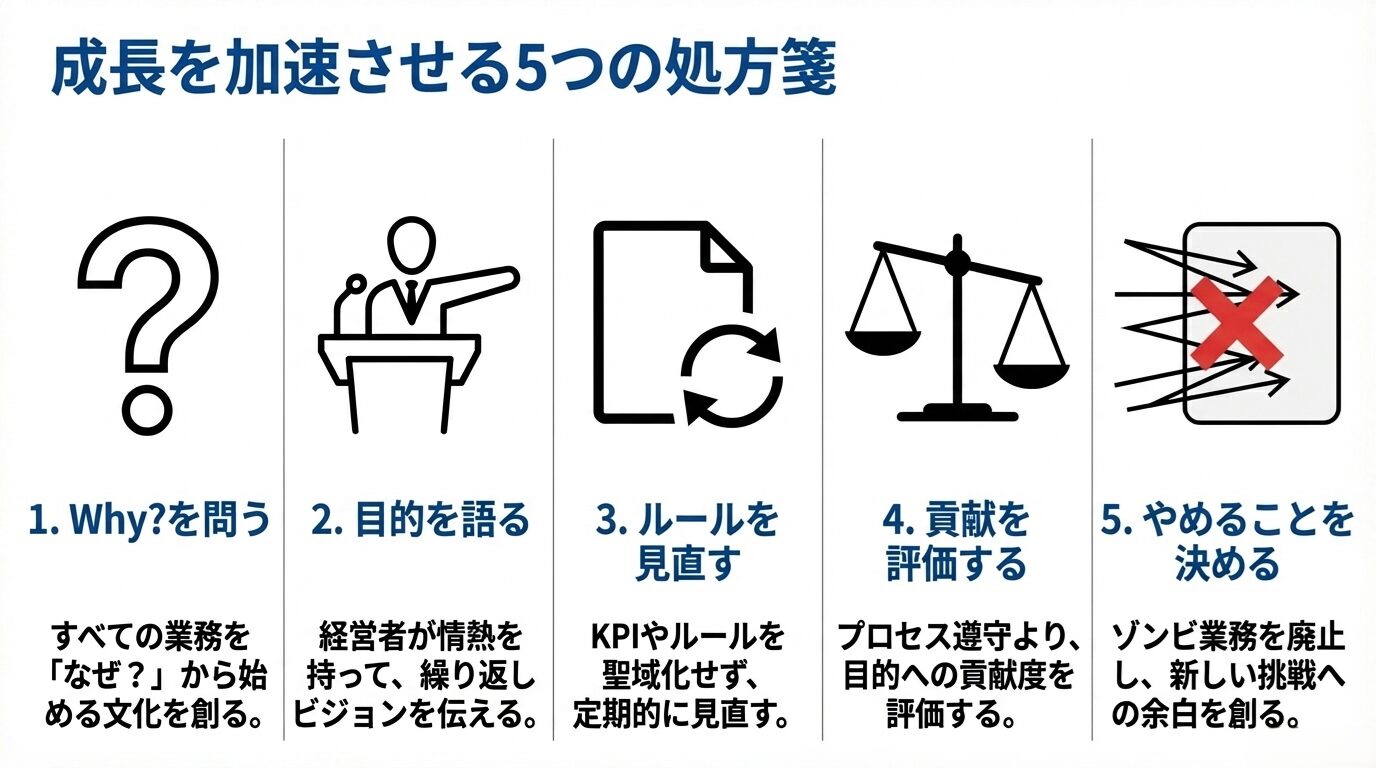

【実践編】罠から脱却し、成長を加速させる5つの処方箋

では、どうすればこの「手段の目的化」という根深い病から脱却できるのでしょうか?特効薬はありませんが、組織の体質を根本から改善する確実な処方箋は存在します。経営者であるあなた自身が、強い意志を持って実行することが何よりも重要です。

処方箋①:「Why?(なぜ?)」を組織の公用語にする

すべての業務の出発点を「What(何をするか)」や「How(どうやるか)」から「Why(なぜ、何のためにやるのか)」に変えるのです。

- 会議を始める前に、必ず「この会議の目的と、終了時のゴールは何か?」を全員で確認する。

- 部下に仕事を指示する際は、作業内容だけでなく「この仕事が、お客様や会社全体にとってどんな意味を持つのか」という目的をセットで伝える。

- 提出された報告書に対しては、「で、この報告から何が言えて、次に我々は何をすべきか?」と問いかける。

経営者自らが粘り強く「なぜ?」と問い続けることで、社員は徐々に目的意識を持って仕事に取り組むようになります。これは、単なる業務改善ではなく、組織文化の変革です。

処方箋②:目的(ゴール)をシンプルかつ情熱的に語り続ける

会社のビジョンやミッションといった壮大な目的から、各プロジェクトの具体的な目的まで、経営者が自分の言葉で、繰り返し、情熱を持って語り続けることが不可欠です。

人は、論理だけでは動きません。経営者の「本気」が伝わって初めて、社員は「この目的のために頑張ろう」と心を動かされます。朝礼で、会議の冒頭で、社内報で、あらゆる機会を捉えて、会社の進むべき方向を指し示し続けてください。その情熱的な言葉が、日々の業務に意味と誇りを与えます。

処方箋③:KPIやルールは「陳腐化する」ことを前提に置く

一度決めたKPIや社内ルールを聖域化してはいけません。ビジネス環境は常に変化しています。昨日正しかったことが、今日も正しいとは限らないのです。そこで「KPI・ルール見直し会議」を四半期に一度など、定期的に開催することをおすすめします。その場で、「このKPIは、本当に我々の目的に貢献しているか?」「このルールは、形骸化していないか?もはや不要ではないか?」をゼロベースで議論するのです。

目的にそぐわないと判断すれば、大胆に変更・廃止する勇気を持ってください。この「見直し」のプロセスこそが、組織の新陳代謝を促し、硬直化を防ぎます。

処方箋④:プロセスよりも「目的への貢献」を評価する

人事評価制度は、社員の行動に最も強い影響を与えます。手段の目的化を防ぐには、評価の軸を「いかにルール通りにやったか(プロセス)」から「いかに目的に貢献したか(成果)」へとシフトさせる必要があります。

もちろん、目的達成のためなら何をしても良いわけではありません。しかし、決められた手順を守ること以上に、創意工夫によって目的達成に大きく貢献した社員をこそ、高く評価する文化を創るのです。例えば、「従来のやり方を改善し、大幅なコスト削減という目的を達成した」「マニュアルにはない対応で、お客様から絶大な信頼を得た」といった行動を称賛し、評価に反映させる仕組みが有効です。

処方箋⑤:「やめること」を決める勇気を持つ

成長意欲の高い経営者ほど、新しい施策を「始める」ことは得意です。しかし、本当に優れた経営者は「やめること」の重要性を知っています。

会社のリソース(人・モノ・カネ・時間)は有限です。目的を見失ったゾンビのような業務にリソースを割き続けることは、本当に重要な業務に投下すべき力を削いでいることに他なりません。 定期的に「やめるべき業務・ルール・会議」をリストアップし、廃止を決定する場を設けてみてください。何かをやめることで、社員の負担が減り、新しい挑戦に取り組むための余白が生まれます。この「引き算の経営」こそ、会社を身軽にし、変化に強い組織を作る鍵となります。

Q&A

Q1.目的が大事なのは分かりますが、日々の業務に追われて考える余裕がありません。どうすればいいですか?

A. まさにその「日々の業務」こそが、手段の目的化の温床です。まず経営者自身が、意識的に「目的を考える時間」を強制的に確保してください。例えば、毎週月曜の午前中は誰にも邪魔されない戦略タイムとして、カレンダーをブロックするのです。そして、その時間に「今、会社が最優先で達成すべき目的は何か?」「そのために、自分と社員は何をすべきで、何をやめるべきか?」を自問自答してください。経営者の仕事は、目の前の作業をこなすことではなく、会社の羅針盤を正しく設定することです。そのための時間を確保することは、何よりも優先されるべき業務です。

Q2.現場の社員に『なぜ?』と問いかけると、反発されたり、仕事を詰問しているように思われたりしないか不安です。

A. 非常に重要なご指摘です。問いかけ方が重要になります。「なんでこんなことも分からないんだ?」という詰問口調ではなく、「この仕事の目的を一緒に再確認したいんだけど、どう思う?」「もっと良いやり方でこの目的を達成できないか、君の知恵を貸してくれないか?」という、相手を尊重し、共に考えるスタンスで問いかけることが大切です。最初は戸惑う社員もいるかもしれませんが、これを続けることで、経営者が本気で会社を良くしようと考えていることが伝わり、徐々に建設的な対話が生まれるようになります。「なぜ?」の問いかけは、社員の主体性を引き出すための最高のツールなのです。

Q3. 弊社のような10人程度の小さな会社でも『手段の目的化』は起こるのでしょうか?

A. はい、残念ながら企業の規模に関わらず起こります。むしろ、社長がプレイングマネージャーとして日々の業務に忙殺されている小さな会社ほど、創業当初の熱い「目的」が忘れられ、目の前の作業をこなすことが目的化しやすい傾向があります。社長自身が、「昔からこうやっているから」という思考に陥っていないか、常に自らを省みる必要があります。会社の規模が小さいうちから「目的を問う文化」を根付かせておくことは、将来の成長に向けた極めて重要な土台作りになります。

まとめ

本コラムでは、「手段の目的化」という静かなる病の恐ろしさと、その処方箋についてお話ししてきました。会社経営を航海に例えるなら、会社のビジョンや事業の「本来の目的」は、進むべき方向を指し示す不動の「北極星」です。そして、日々の業務や会議、ルール、KPIといった「手段」は、その北極星にたどり着くための羅針盤や海図、あるいは船を漕ぐためのオールに過ぎません。

多くの会社は、航海の途中でいつの間にか北極星を見るのをやめ、羅針盤の針を動かすことや、ただひたすらオールを漕ぐこと自体が目的になってしまいます。これでは、どれだけ頑張っても目的地にはたどり着けず、同じ場所をぐるぐると回り続けるか、全く違う方向に流されていくだけです。

経営者であるあなたの最も重要な役割は、何でしょうか?

それは誰よりも高く、誰よりも遠くを見渡し、常に「我々が目指す北極星はあそこだ!」と、その輝きを指し示し続けることです。そして、時に羅針盤が狂っていないか、海図は古くなっていないか、オールの漕ぎ方は非効率ではないかと、常に「手段」を点検し、最適化し続けることです。

どうか、日々の喧騒に流されず、あなたの会社の「北極星」は何かを問い続けてください。その問いこそが、会社を迷走から救い、確かな成長へと導く唯一の光となるはずです。 貴社の航海が、輝かしい目的地へとたどり着くことを心から願っております。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)