唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「最近入社した若手のA君、企画力も実行力もずば抜けている。正直、自分より優秀かもしれない…」

「営業のBさんは、今月もトップ成績。嬉しい反面、自分の立場が脅かされているようで、素直に喜べない…」

あなたの組織には、思わず舌を巻くほど優秀な部下はいませんか? その存在を頼もしく思う一方で、心の奥底で、まるで正体のわからない影に怯えるような、漠然とした不安を感じたことはないでしょうか?

その感情に蓋をし、「気のせいだ」と見過ごしてはいけません。その「見えない不安」は、放置すれば、あなた自身のマネジメントを歪ませ、優秀な部下の才能を潰し、ひいてはチーム全体の活力を奪っていく、非常に危険なサインなのです。

これまで現場で見てきた数多くの事例から断言できることがあります。それは、優秀な部下の登場は、組織が大きく飛躍するための「絶好の機会」であるということです。

しかし、多くの上司が、この機会を活かすどころか、無意識のうちにその芽を摘んでしまっているのが現実です。

本コラムでは、私のコンサルティング経験を通じて見抜いてきた、上司が優秀な部下に対して抱く「見えない不安」の正体を徹底的に解明します。そして、その不安を乗り越え、優秀な部下を「最強の味方」に変え、チームの成果を爆発的に向上させるための、極めて実践的な思考法とアクションプランを、余すところなくお伝えします。 この記事を読み終える頃には、あなたの心に巣食っていた不安は、確固たる自信へと変わっているはずです。さあ、あなたのリーダーシップを、次のステージへと引き上げましょう。

なお、本記事に関連した内容は音声でも配信していますので、ご興味がある方は以下のリンクよりお聴きください。

なぜ、優秀な部下を「怖い」と感じてしまうのか?「見えない不安」の3つの正体

優秀な部下を前にした時のあのザワザワとした感情。その正体は、決してあなたの性格が悪いからではありません。それは、上司という立場にいる人間であれば誰しもが陥る可能性のある、極めて人間的な心理反応です。

まずは、その「見えない不安」の正体を、3つの側面から分解してみましょう。

正体1:存在意義の揺らぎ

特に、プレイヤーとして高い実績を上げて管理職になった方に多いのがこのパターンです。

これまで「営業成績No.1」「社内一の技術者」といった個人の成果が、あなたの価値そのものであった場合、自分を凌駕するスキルを持つ部下の出現は、自身の存在意義を根底から揺るがす脅威に感じられます。

「このチームにおける自分の価値は何か?」

「プレイヤーとして勝てない自分に、上司としての資格はあるのか?」

このような自己への問いかけが、部下の成功を素直に喜べない、嫉妬にも似た感情を生み出すのです。これは、上司としての新たなアイデンティティを確立できていないが故に生じる、成長の過程で避けては通れない痛みとも言えます。

正体2:チームコントロールの喪失感

部下が自分の知らない知識やスキルを駆使し、自分の想定を超える成果を上げてくる。その時、あなたはチームの主導権を握れていないかのような、無力感や疎外感を覚えるかもしれません。

「自分の指示がなくても、仕事が進んでしまう…」

「部下のやっていることの専門性が高すぎて、的確なアドバイスができない…」

このような状況は、「チームを管理・監督する」という従来の上司像に固執していると、コントロールを失ったかのような不安につながります。その結果、部下の行動を細かく監視する「マイクロマネジメント」に走ったり、部下の提案の欠点ばかりを探してしまったりと、無意識に支配権を取り戻そうとする行動に出てしまうのです。

正体3: 将来への漠然とした恐怖

これは、最も根源的な恐怖かもしれません。「このままでは、いつかこの部下に追い抜かれ、自分の立場はなくなるのではないか?」。そんな、自身のキャリアに対する不安です。

特に、変化の激しい現代において、年功序列が崩壊し、実力主義が浸透しつつある中堅中小企業では、この不安はより現実味を帯びてきます。部下の突き抜けた才能は、あなた自身の市場価値や将来性を映し出す鏡となり、目を背けたくなるような現実を突きつけてくるように感じられるのです。

以上3つの不安は、互いに絡み合い、あなたの冷静な判断力を少しずつ蝕んでいきます。では、この不安に駆られた上司は、どのような過ちを犯してしまうのでしょうか?

絶対にやってはいけない!不安が引き起こす、上司の3つのNG行動

「見えない不安」に支配された上司は、良かれと思って取った行動が、最悪の結果を招くことが少なくありません。ここでは、私が現場で目にしてきた、典型的なNG行動を3つご紹介します。もし一つでも当てはまると感じたら、今すぐその行動を改めてください。

NG行動①:部下との「個人競争」という愚行

「営業成績で、部下に負けている…」

「自分より成果を出す部下に、どう接すればいいかわからない」

冒頭でも触れた、この感情。そして、ここから「よーし、自分もプレイヤーとして負けていられない!」と、部下と同じ土俵で競い始めること。これは、はっきり言ってナンセンスであり、上司が最も犯してはならない過ちです。なぜならば、上司の役割は「個人のプレイヤーとして勝つこと」では断じてなく、「チーム(組織)としてのアウトプットを最大化すること」だからです。

あなたが部下との小さな競争に固執している間に、チーム全体は方向性を見失い、組織としての成長機会は失われていきます。それは、チームの指揮官が、自分のポジションを放棄し、一兵卒として白兵戦に参加してしまうようなものです。これは極めて無責任な行為と言わざるを得ません。

NG行動②:才能の芽を摘む「マイクロマネジメント」と「押さえつけ」

コントロールを失うことへの恐怖は、部下への過剰な干渉、すなわちマイクロマネジメントにつながります。業務の進め方を逐一報告させ、細かい部分にまで口を出し、自分のやり方を押し付ける。さらに悪質なのは、部下の優れた提案に対して、「前例がない」「リスクが大きすぎる」といったもっともらしい理由をつけて却下したり、実現不可能な要求を突きつけて諦めさせたりする「押さえつけ」です。

これらの行動は、短期的にはあなたの自尊心を守るかもしれません。しかし長期的には、部下の自主性とモチベーションを根こそぎ奪い去ります。優秀な人材ほど、裁量権のない環境を嫌います。結果として、彼らは成長の機会を求めて、静かにあなたのチームから去っていくでしょう。

NG行動③:関係を断つ「無視・放置」という名の怠慢

どう接していいか分からず、気まずさから優秀な部下とのコミュニケーションを避けてしまう。これもまた、深刻な問題を引き起こすNG行動です。上司からのフィードバックや承認が得られない環境は、優秀な部下にとって「自分は期待されていない」「正当に評価されていない」という強力なメッセージになります。彼らは自分の働きが組織に貢献しているという実感を得られず、仕事への熱意や貢献意欲を急速に失っていきます。

実際に、エン・ジャパンが2024年に実施した「本当の退職理由調査(2024)」によると、退職時に会社に伝えなかった本当の退職理由の第1位は「人間関係が悪い」であり、回答者の46%がこの理由を挙げています。特に、成長意欲の高い優秀な人材にとって、上司とのコミュニケーション不足は、自身のキャリアに見切りをつける十分な理由となるのです。

これら3つのNG行動は、すべて「見えない不安」から生じる防衛反応です。しかし、その行動が、あなたの最も恐れている「部下の離職」や「チームの崩壊」を、皮肉にも加速させてしまうのです。

視点を変えよ!上司の役割は「最強の支援者」である

では、どうすればこの負のスパイラルから抜け出せるのでしょうか?その答えは、あなた自身の「上司の役割」に対する認識を、180度転換することです。

あなたが目指すべきは、部下よりも優れたプレイヤーではありません。部下を意のままに操る支配者でもありません。あなたがなるべきなのは、部下一人ひとりの才能を最大限に引き出し、チーム全体の成果へと結びつける「最強の支援者(サーバント・リーダー)」なのです。

サーバント・リーダーシップとは、部下に「奉仕(Service)」することを中心に据え、彼らの成長を支援し、成果を出せる環境を整えることに注力するリーダーシップスタイルです。この役割転換こそが、優秀な部下という「脅威」を、チームの「最高の資産」へと変える唯一の道です。

なぜ「支援者」への転換が不可欠なのか?

現代のビジネス環境では、一人の天才的なリーダーがすべてを率いる「英雄型リーダーシップ」は、もはや通用しません。変化が激しく、顧客のニーズも多様化・複雑化する中で、組織の持続的な成長を支えるのは、個々の能力の総和をはるかに超える「チームの相乗効果(シナジー)」です。

このシナジーを生み出す上で、決定的に重要な要素があります。それは、Google社が数年間にわたる大規模な調査「プロジェクト・アリストテレス」で突き止めた「心理的安全性」です。心理的安全性とは、「このチーム内では、対人関係においてリスクのある行動をとっても安全である」と、メンバー全員が感じられる状態のことです。具体的には、「こんな初歩的な質問をしても馬鹿にされないか」「突飛なアイデアを言っても、頭ごなしに否定されないか」といった不安を感じずに、誰もが安心して発言・行動できる状態を指します。

考えてみてください。上司が部下と個人競争をしたり、マイクロマネジメントで押さえつけたりするチームに、心理的安全性は生まれるでしょうか? 答えは明白に「No」です。あなたの役割は、チームに絶対的な心理的安全性を担保し、優秀な部下が萎縮することなく、その才能を120%発揮できる土壌を耕すこと。それこそが、現代の管理職に求められる、最も重要かつ困難なミッションなのです。

あなたが「支援者」に徹し、部下の成功を自分の成功として心から喜べるようになった時、部下はあなたを「自分の能力を最大限に引き出してくれる、かけがえのない存在」として、心からの信頼を寄せるでしょう。個人の数字の比較など、彼らの頭からは消え去ります。

なお、心理的安全性については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

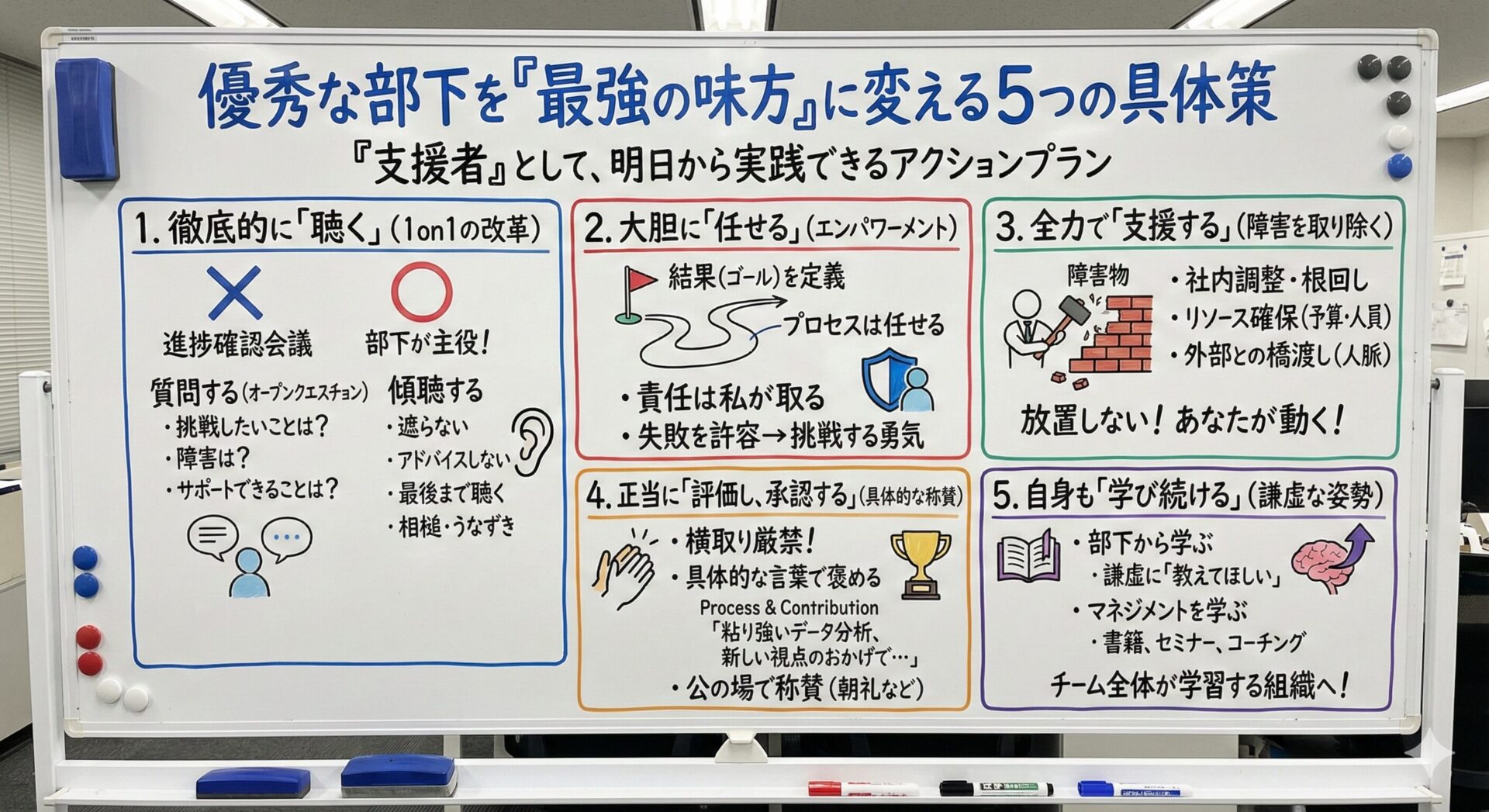

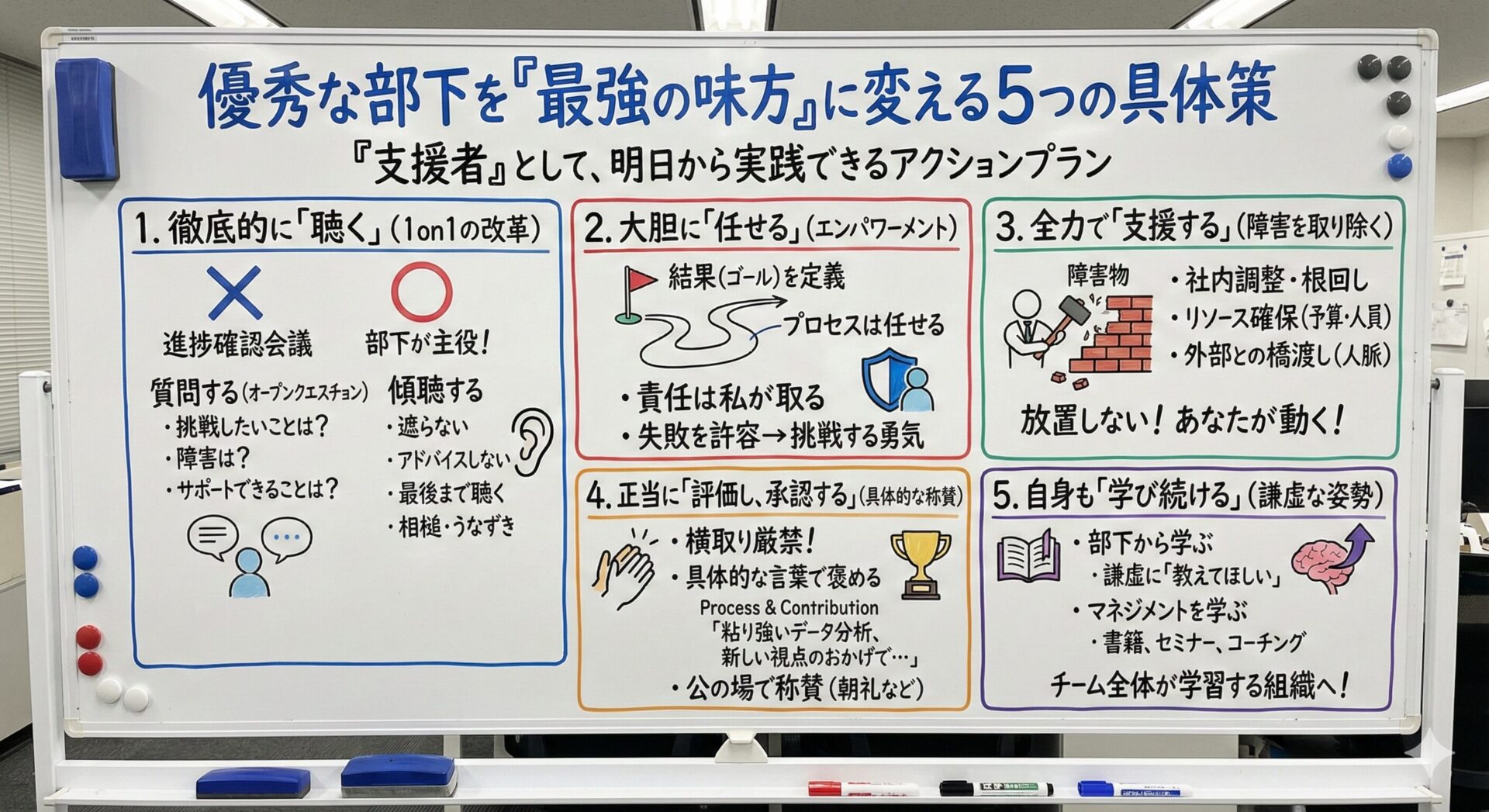

優秀な部下を「最強の味方」に変える5つの具体策

さあ、ここからは具体的なアクションプランです。「支援者」としての役割を全うするために、明日からすぐに実践できる5つの方法をご紹介します。

具体策1:徹底的に「聴く」

多くの企業で導入されている1on1※。しかし、その実態は上司からの「進捗確認会議」になっていないでしょうか? もうしそうであるならば、今すぐそのやり方を改めてください。

※1on1:上司と部下が定期的に短時間(15~30分程度)で話し合う場を設けること

1on1の主役はあくまで部下です。あなたの仕事は、部下が本当に考えていること、感じていること、目指しているキャリア、そして抱えている障害を、徹底的に「聴く」ことにあります。

- 「話す」のではなく「質問する」: 「今、一番挑戦したいことは何?」「その仕事を進める上で、何か障害になっていることはある?」「私が何かサポートできることはないかな?」といった、部下の内面を引き出す「オープンクエスチョン」を投げかけましょう。

- 「評価」するのではなく「傾聴」する: 部下の話を遮ったり、すぐにアドバイスをしたりせず、まずは最後まで真摯に耳を傾ける。相槌やうなずき、内容の要約などを通して、「あなたの話を真剣に聞いていますよ」というメッセージを全身で伝えてください。

この対話を通じて、部下の才能をどこで活かすべきか、どのような権限を与えればパフォーマンスが上がるか、といった支援の方向性が見えてくるはずです。

1on1については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

具体策2:大胆に「任せる」

優秀な部下を信頼し、思い切って仕事を任せてみましょう。これを「エンパワーメント(権限移譲)」と言います。

- 「結果」を定義し、「プロセス」は任せる: 「このプロジェクトの目的は〇〇を達成することだ。そのための具体的な戦術は、君の裁量で進めてほしい」というように、ゴールだけを明確に示し、やり方は部下に委ねます。

- 失敗を許容し、責任は自分が取る: 「もし失敗しても、その責任はすべて私が取る。だから、思い切って挑戦してほしい」。この一言が、部下の挑戦する勇気を引き出します。上司の最大の仕事の一つは、部下が安心して失敗できる環境を作ることです。

エンパワーメントは、部下の成長を促すだけでなく、あなた自身をプレイヤーとしての業務から解放し、本来の上司の仕事に集中させてくれる効果もあります。

具体策3:全力で「支援する」

部下に仕事を任せたら、あとは放置、ではありません。ここからが「支援者」としての本領発揮です。部下がパフォーマンスを最大限に発揮できるよう、彼らの前にある障害物を全力で取り除くことに徹してください。

- 社内調整と根回し: 部下の新しい提案を通すために、あなたが経営陣や関連部署に説明し、協力を取り付ける。

- リソース(資源)の確保: 必要な予算、人員、設備などを、あなたが責任を持って確保する。

- 外部との橋渡し: あなたが持つ人脈を駆使して、部下のビジネスに有益な人物や企業を紹介する。

これらは、役職と経験を持つあなたにしかできない、極めて価値の高い仕事です。部下は「自分では動かせない大きな壁を、上司が取り払ってくれた」と感じ、あなたへの感謝と信頼を深めるでしょう。

具体策4:正当に「評価し、承認する」

部下の上げた成果は、決して横取りせず、正当に、そして公平に評価してください。特に、チームへの貢献や素晴らしい働きぶりは、具体的に、かつ公の場で称賛することが重要です。

- 具体的な言葉で褒める: 「先月の目標達成、素晴らしかったね」だけでは不十分です。「〇〇という難しい課題に対して、君が粘り強くデータ分析をし、△△という新しい視点で提案してくれたおかげで、チーム全体が救われた。本当にありがとう」というように、プロセスと貢献内容を具体的に伝えましょう。

- チーム全体の前で称賛する: 朝礼やチームミーティングの場で、「この成果はBさんの尽力のおかげです」と紹介することで、本人のモチベーションを高めると同時に、「このチームは正当に評価してくれる」という文化を醸成できます。

嫉妬心を押し殺し、部下の成功を心から称賛するあなたの姿は、他のすべての部下たちの目にも、理想の上司として映るはずです。

具体策5:自身も「学び続ける」

最後に、最も重要なことかもしれません。それは、あなた自身も学び続ける姿勢を忘れないことです。

- 部下から学ぶ: 優秀な部下は、あなたにとって最高の教師です。彼らが持つ専門知識や新しい視点について、「ぜひ教えてほしい」と謙虚に学んでください。その姿勢は、あなたの権威を損なうどころか、むしろ人間的な魅力を高めます。

- マネジメントを学ぶ: プレイヤーとしてのスキルアップではなく、マネジメントやリーダーシップ、コーチングといった、上司としての専門性を高めるための学習を続けましょう。書籍を読む、セミナーに参加するなど、インプットを怠らないでください。

学び続ける上司の姿は、部下に「自分も成長し続けなければ」という健全な刺激を与え、チーム全体を学習する組織へと進化させていきます。

Q&A

Q1. 自分より年上の、経験豊富な優秀な部下には、どう接すれば良いですか?

A. これは非常にデリケートかつ重要な問題です。答えは、「敬意」と「役割分担」の徹底です。まず、相手の年齢と経験に心からの敬意を払い、人生の先輩として学ぶ姿勢を見せることが大前提です。「〇〇さんのご経験から見て、この点についてどう思われますか?」など、積極的に意見を求めてください。

その上で、「マネジメント」という役割は、あくまで上司であるあなたが担うことを明確に線引きします。意思決定の最終責任は自分が持つこと、チーム全体の方向性を示すのは自分の役割であることを、丁寧かつ毅然とした態度で伝えます。相手の豊富な経験や知見を「チームの資産」として最大限に活用させてもらう、というスタンスで協力関係を築くことが、成功の鍵です。

Q2. 部下の提案が、自分の考えや方針と明らかに違う場合、どうすればいいですか?

A. 頭ごなしに否定するのは最悪の選択です。まずは、「なぜ、その提案に至ったのか」という背景と意図を、先入観なく深く聞いてください。

そこには、あなたの知らない現場の事実や、新しい視点が隠されている可能性が十分にあります。部下の考えを完全に理解した上で、チームの目標や会社全体の方針と照らし合わせ、「その案のメリットは何か」「懸念点は何か」「どうすればその懸念を解消できるか」といった建設的な議論を行います。

最終的な意思決定の責任は上司であるあなたが取りますが、その結論に至るプロセスに部下を参画させ、考えを尽くさせたという納得感を持たせることが極めて重要です。場合によっては、部下の案を一部取り入れた折衷案を一緒に作るのも良いでしょう。

Q3. 優秀な部下を育成しすぎて、本当に自分の立場がなくなってしまうのが、正直なところ怖いです。

A. その感情が湧くこと自体は、自然なことです。しかし、発想を転換してください。部下を育て、自分以上の人材を輩出することこそが、優れたマネージャーとしての最大の功績であり、あなたの評価を最も高める行為なのです。

あなたが育てた人材が社内で大活躍すれば、周囲は「彼を育てたのは誰だ?」となります。必然的に、あなたのマネジメント能力が高く評価されるのです。 そして、優秀な部下が育ったということは、あなたがそのチームのマネジメントを卒業し、より上位のマネジメントや、新規事業の立ち上げといった、次のステージに進むべき時が来た、という喜ばしいサインに他なりません。部下の成長は、あなたのキャリアの可能性を狭めるのではなく、むしろ広げてくれるものだと捉えましょう。

まとめ

本コラムでは、優秀すぎる部下に対して抱く「見えない不安」の正体と、それを乗り越え、チームの成果を最大化するための具体的な方法論をお伝えしてきました。

もはや、お分かりいただけたでしょう。優秀な部下は、あなたの立場を脅かす「脅威」などでは決してありません。それは、あなた自身が旧来のプレイヤー意識から脱却し、「真のマネージャー」へと成長するための、またとない「最高の機会」なのです。

部下と個人の成果で張り合うことをやめ、視点を高く上げてください。あなたにしかできない仕事、すなわち、部下の才能が開花する土壌を耕し、彼らが安心して挑戦できる環境を整え、チーム全体の力を結集して巨大な成果を生み出す、という崇高な役割に全力を注いでください。

その道は、決して平坦ではないかもしれません。しかし、あなたが「最強の支援者」へと生まれ変わった時、部下はあなたに絶大な信頼を寄せ、チームはかつてないほどの活気と成果に満ち溢れるはずです。そして、そのチームを率いるあなた自身の評価は、揺るぎないものとなっているでしょう。

「見えない不安」の影に怯えるのは、もう終わりです。

さあ、自信を持って、あなたの隣にいる「最高の才能」と共に、新たな挑戦の扉を開きましょう!

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)

音声で聞く”唐澤智哉の「明日が変わる経営ラジオ」~社長が動く瞬間~”も随時更新中!!