唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「なぜ、うちの社員は言われたことしかやらないのだろう?」

「もっと積極的に仕事に取り組んでほしいのに…」

経営者、役員、そして管理職であるあなたは、こんな悩みを抱えていませんか?

数々の中堅中小企業のコンサルティングに携わる中で、私は成長が止まった組織を目の当たりにしてきました。その原因の1つに、社員一人ひとりの「当事者意識の欠如」があります。

当事者意識とは、自分の仕事が組織全体の目標や成果にどうつながっているかを理解し、自ら課題を発見し、解決しようとする姿勢のことです。この意識が欠けている社員が増えると、組織はまるで巨大な歯車が噛み合わなくなるように動きを止め、停滞してしまいます。

このコラムでは、当事者意識がない社員が生まれる原因を深く掘り下げ、彼らが組織に与える悪影響を具体的に解説します。そして、何より重要なのは、その意識をどのようにして育てるかです。20年にわたるコンサルティング経験から培った、机上の空論ではない、実践的なアプローチをお伝えします。

このコラムを読み終える頃には、あなたの組織に活気を取り戻し、社員一人ひとりが自律的に動き出すためのヒントが見つかるはずです。

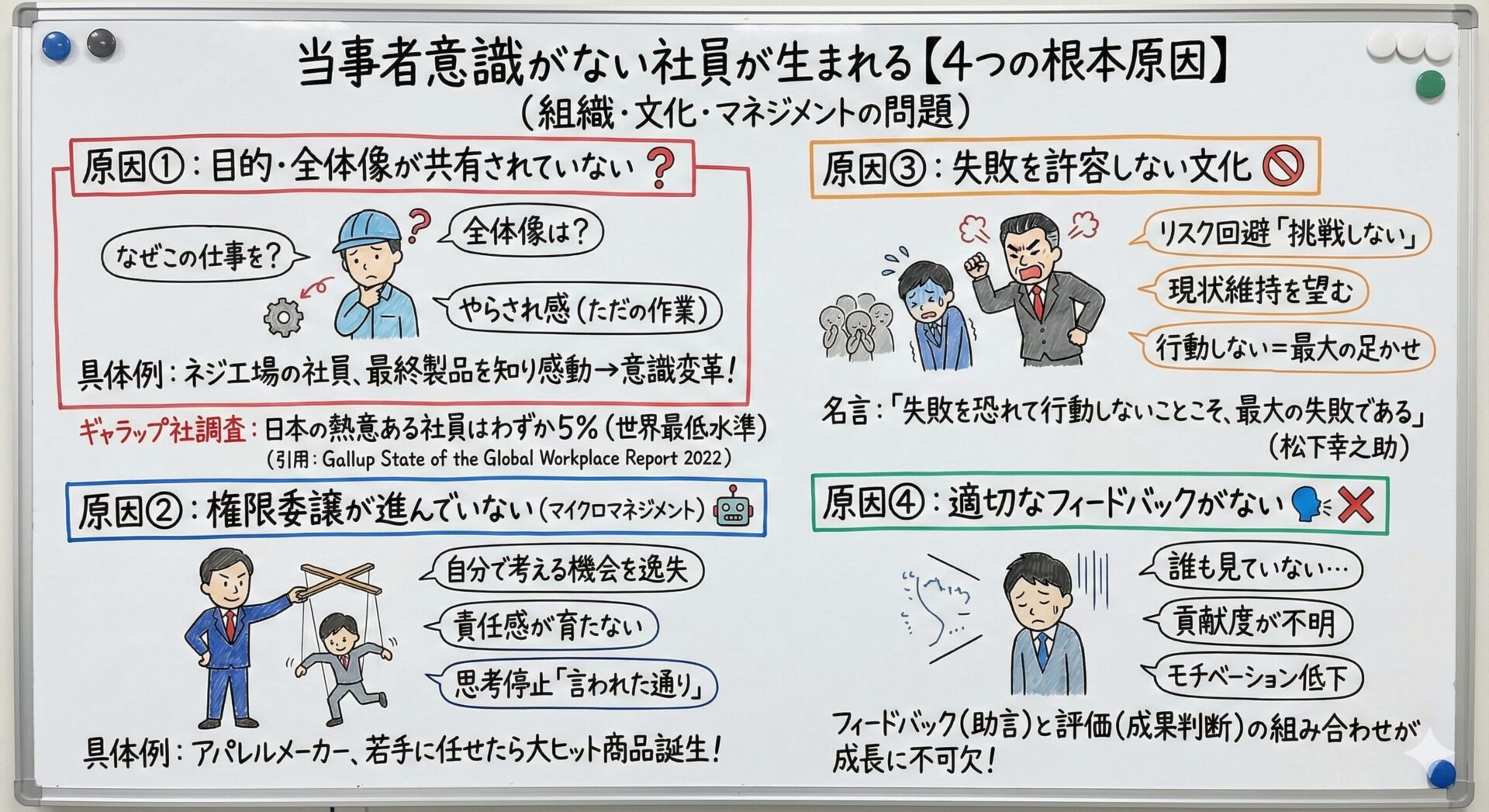

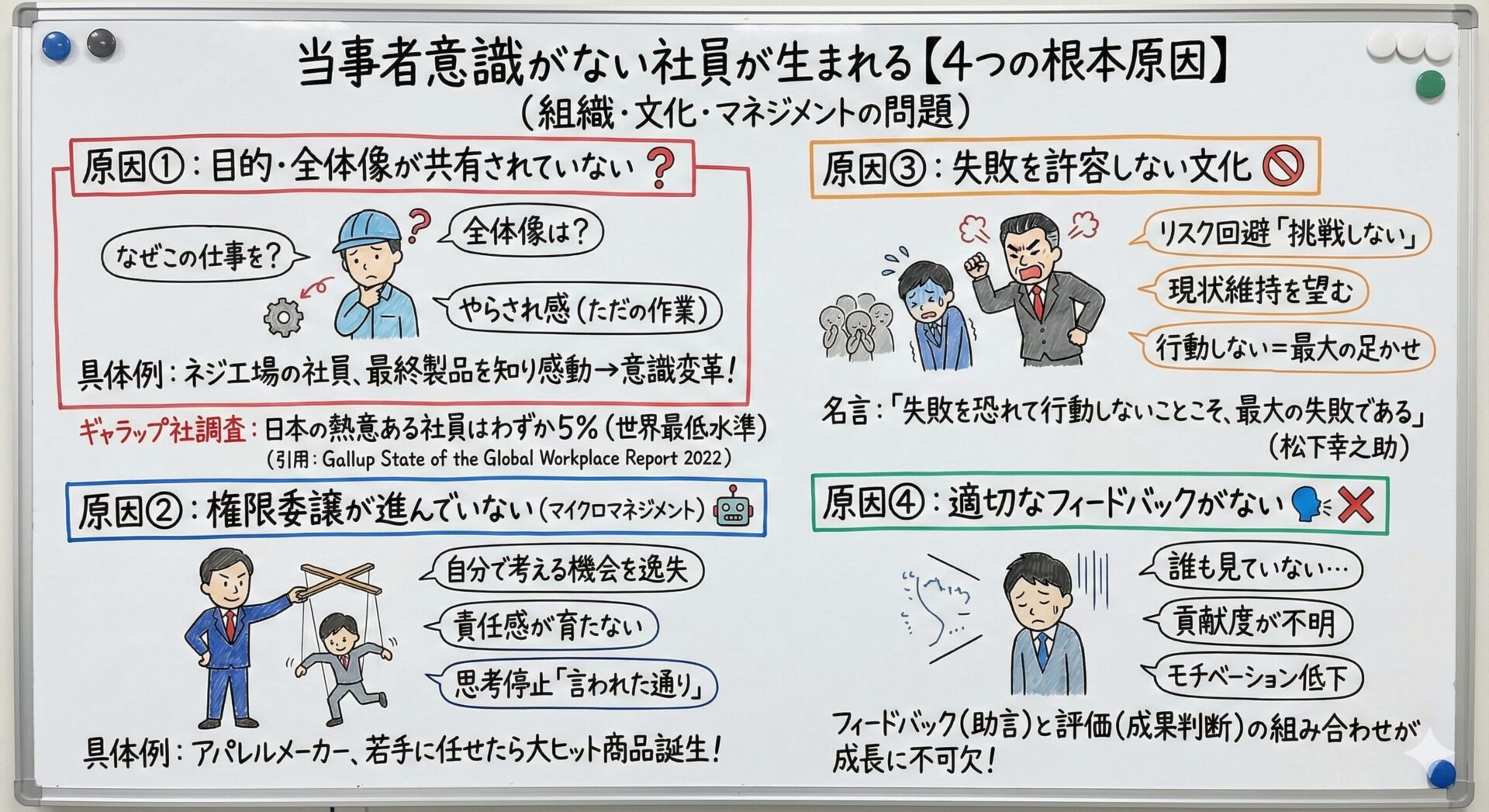

当事者意識がない社員が生まれる4つの根本原因

社員が当事者意識を持てないのは、決して本人の性格や能力だけの問題ではありません。むしろ、組織の構造や文化、マネジメントのあり方に深く根ざした原因がある場合がほとんどです。

原因①:目的や全体像が共有されていない

多くの社員は、自分の担当業務が組織全体の目標にどのように貢献しているかを知りません。「なぜこの仕事をするのか?」という目的が不明確なまま、「このタスクをこなすように」と指示されるだけでは、やらされ感が生まれ、ただの作業になってしまいます。例えば、ある部品工場で働いていた社員は、自分が作っているネジが、最終的に誰もが知る製品の重要な部品に使われていることを知りませんでした。彼がその事実を知った時、「自分の仕事はこんなにも社会に貢献していたのか!」と感動し、作業への意識が劇的に変わったそうです。

ギャラップ社の「世界の職場に関する調査(State of the Global Workplace)」によると、日本企業における「熱意を持って仕事に取り組んでいる社員」の割合は、直近の報告でわずか5%にとどまりました。これは世界的にも極めて低い水準であり、多くの社員が自分の仕事に十分な意義や熱意を見いだせていない現状を示しています(引用元:Gallup State of the Global Workplace Report 2022)。

原因②:権限委譲が進んでいない

経営者や管理職がマイクロマネジメント(過度に細かく指示・管理すること)をしすぎると、社員は自分で考える機会を失います。自分で決めることができなければ、責任感も育ちません。「どうせ上司が決めることだから」「言われた通りにやっておけばいい」という思考回路が定着し、自ら課題を発見したり、改善案を提案したりすることはなくなります。

あるアパレルメーカーでは、新商品企画のすべてをトップダウンで決めていました。しかし、若手社員に「消費者のニーズ調査から新商品コンセプトの立案まで」を任せてみたところ、これまでになかった斬新なアイデアが次々と生まれ、大ヒット商品が生まれたそうです。

原因③:失敗を許容しない文化

新しいことに挑戦したり、自ら考えて行動したりする際には、失敗はつきものです。しかし、失敗を厳しく糾弾したり、責任を追及したりする文化が根付いている組織では、社員はリスクを冒すことを恐れ、無難な道を選びます。結果として、誰もが「現状維持」を望み、新しい挑戦や改善提案が生まれなくなります。失敗を恐れて行動しないことは、組織の成長にとって最大の足かせとなります。

パナソニックを創業した松下幸之助は、「失敗したからといって、決して恐れてはならない。失敗を恐れて行動しないことこそ、最大の失敗である」という言葉を残しました。失敗を責めるのではなく、そこから何を学び、次にどう活かすかを問う姿勢が重要です。

原因④:適切なフィードバックがない

自分の仕事がどのように評価されているのか、何が良かったのか、どこを改善すべきなのかがわからないと、社員はモチベーションを保つことが難しくなります。

フィードバックと評価は、社員の成長に不可欠です。フィードバックは、仕事のプロセスや行動に対する具体的な助言であり、リアルタイムで行うことで改善につながります。一方、評価は、一定期間の成果や貢献度を判断するもので、給与や昇進に結びつきます。この2つを適切に組み合わせることが、社員のモチベーションと成長を促します。 「頑張ったのに誰も見てくれていない」「自分の仕事がどう組織に貢献したかわからない」という状況では、自分の仕事に責任や愛着を持つことはできません。

当事者意識がない社員が組織を止める3つの悪影響

当事者意識の欠如は、単に個人の問題にとどまりません。組織全体に深刻な悪影響を及ぼし、成長を阻害します。

悪影響①:組織の生産性が低下する

指示されたことしかやらない社員が増えると、業務は常にトップダウンの指示待ちになり、自律的な改善や効率化は起こりません。現場で起こっている小さな問題(非効率な業務プロセス、重複した作業など)に誰も気づかず、または気づいても見て見ぬふりをします。結果として、組織全体の生産性は徐々に低下していきます。

悪影響②:イノベーションが起こらない

当事者意識のない組織では、「どうすればもっと良くなるだろう?」という視点が失われます。新しいアイデアや改善提案が生まれず、既存のやり方を踏襲するばかりになります。市場や顧客のニーズが変化しても、それに対応する機敏さがなくなり、いずれは競争力を失ってしまいます。イノベーション(innovation)は「革新」を意味し、単に新しい製品や技術を開発するだけでなく、業務プロセスやビジネスモデルそのものに新しい価値をもたらすことも指します。当事者意識は、このイノベーションの土壌を育む上で不可欠な要素なのです。

悪影響③:優秀な人材が離れていく

意欲のある優秀な人材は、自分の能力を最大限に活かし、組織に貢献したいと願っています。しかし、周囲が当事者意識のない人ばかりで、自分の意見が聞いてもらえない環境では、やがて不満を抱え、より良い環境を求めて組織を去ってしまいます。 これは、組織にとって最大の損失です。当事者意識の低い社員に「足並みを揃えよう」とするのではなく、彼らを成長させるための努力が必要です。

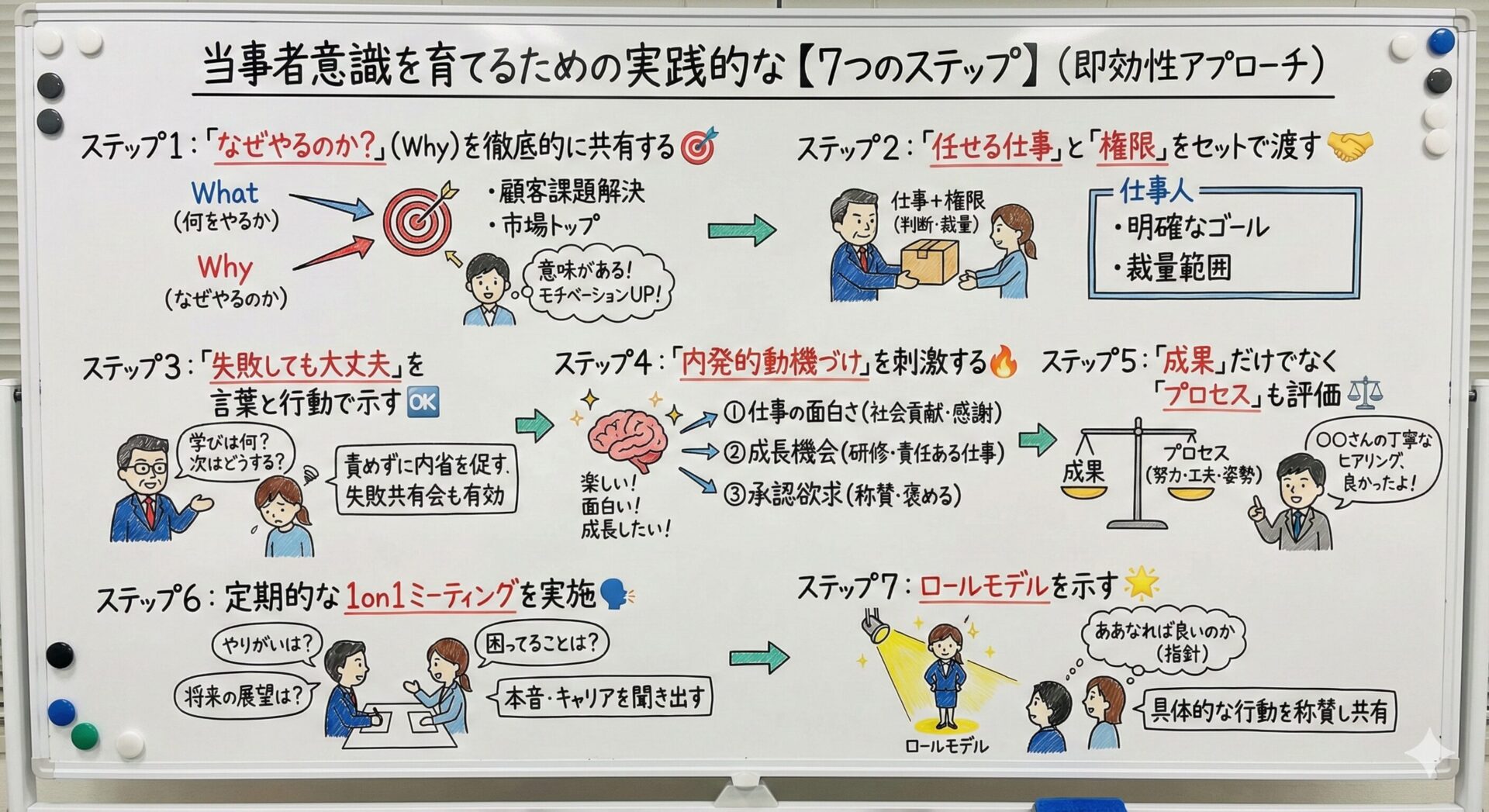

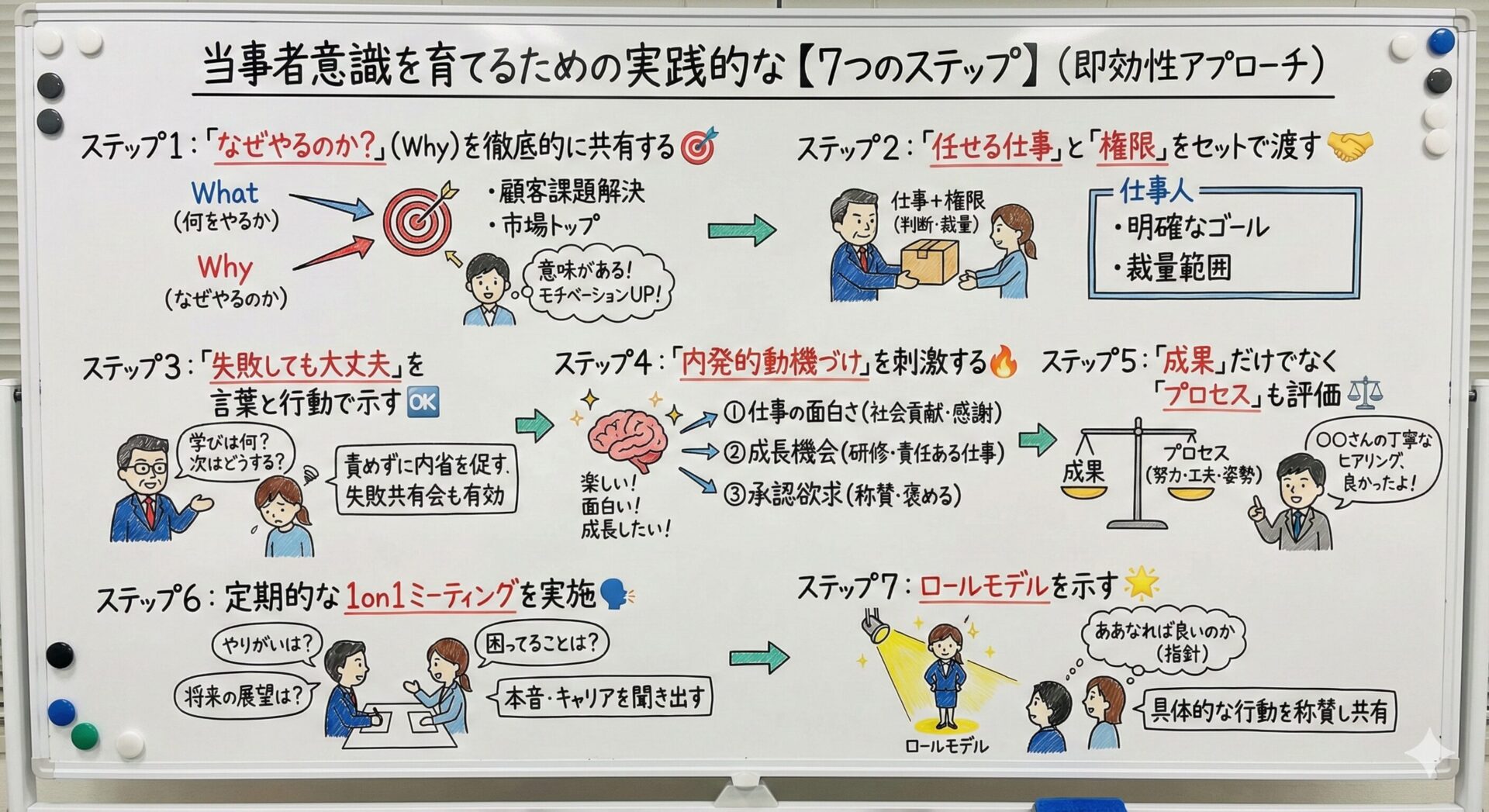

当事者意識を育てるための実践的な7つのステップ

それでは、社員に当事者意識を育むにはどうすれば良いのでしょうか。私のコンサルティング経験から得た、即効性のある具体的なアプローチを7つご紹介します。

ステップ1:「なぜやるのか?」を徹底的に共有する

社員に仕事を依頼する際は、「何をやるか(What)」だけでなく、「なぜやるのか(Why)」を必ず伝えるようにしましょう。

- この作業は、最終的に顧客の〇〇という課題を解決するために不可欠なんだ

- このプロジェクトを成功させれば、私たちの会社が△△という市場でトップになれるんだ

このように、個々の業務が大きな目標や社会貢献にどう繋がっているのかを具体的に示すことで、社員は自分の仕事に意味を見出し、モチベーションが向上します。

ステップ2:「任せる仕事」と「権限」をセットで渡す

「この仕事、君に任せるよ」と言うだけでなく、「この件については、君の判断で進めていい」と、具体的な権限をセットで与えましょう。権限を渡す際は、必ずその仕事のゴール(目標)と、どの範囲まで自由に決めていいか(裁量権の範囲)を明確に伝えます。これにより、社員は「自分の判断で進める責任」を感じ、当事者意識が芽生えます。

ステップ3:「失敗しても大丈夫」を言葉と行動で示す

失敗を恐れずに挑戦できる環境を整えましょう。

- 失敗から学べることは何だった?

- 次、同じ状況になったらどうする?

失敗した社員を責めるのではなく、このような質問で内省を促し、成長を支援する姿勢を見せるのです。成功体験だけでなく、失敗体験を共有する場を設けるのも効果的です。

ステップ4:「内発的動機づけ」を刺激する

内発的動機づけとは、「報酬」や「罰則」といった外部要因ではなく、「楽しい」「面白い」「成長したい」といった自分自身の内側から湧き出る意欲のことです。

- 仕事の面白さを伝える:仕事の成果が社会にどう役立つかを伝えたり、顧客からの感謝の声を共有したりする。

- 成長機会を提供する:新しいスキルを学べる研修を提供したり、責任の大きな仕事を任せたりする。

- 承認欲求を満たす:良いアイデアや行動を積極的に褒め、他の社員の前で称賛する。

社員の「内発的動機づけ」を刺激することで、彼らは自律的に動き出し、当事者意識が自然と高まります。

ステップ5:「成果」ではなく「プロセス」にも目を向ける

成果だけでなく、そこに至るまでの努力や工夫、課題解決に向けた姿勢も評価の対象としましょう。「〇〇さんの、顧客への丁寧なヒアリングのおかげで、スムーズにプロジェクトが進んだよ」といったように、具体的なプロセスを褒めることで、「頑張りを見てくれている」という安心感が生まれ、次への行動につながります。

ステップ6:定期的な1on1ミーティングを実施する

上司と部下が1対1でじっくり話す機会を定期的に設けましょう。この場では、進捗確認だけでなく、部下のキャリアプランや仕事に対する本音を聞き出すことが重要です。

- 「今、仕事でどんなことにやりがいを感じる?」

- 「今後、どんな仕事に挑戦してみたい?」

- 「何か困っていることはない?」

このような対話を通じて、部下の興味や関心を理解し、能力に見合った権限を渡したり、成長機会を提供したりすることができます。

1on1ミーティングについては以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

ステップ7:ロールモデルを示す

当事者意識を持って活躍している社員を「ロールモデル」(模範となる人物)として、他の社員に紹介しましょう。「〇〇さんは、いつも率先して△△な行動をとってくれて、本当に助かっている」と具体的に称賛し、その行動を組織全体で共有することで、他の社員にも「ああなれば良いのか」という具体的な指針が示されます。

Q&A

Q1: 新入社員や若手社員に当事者意識を持たせるには?

A: まずは小さな成功体験を積ませましょう。大きな仕事をいきなり任せるのではなく、まずは「自分で完結できる、小さな責任のある仕事」を任せ、成功体験を積ませることが重要です。例えば、「来週の会議のアジェンダ(議題)作成」を任せ、「〇〇さんの作ったアジェンダのおかげで、会議がスムーズに進んだよ」と具体的に褒める。こうした小さな成功体験を積み重ねることで、「自分も会社に貢献できるんだ」という自信がつき、当事者意識が徐々に育まれます。

Q2: 当事者意識がない社員を放置するとどうなる?

A: 組織全体の「意識の底上げ」が妨げられます。当事者意識がない社員を放置すると、彼らは指示待ちの姿勢を続け、周囲の意欲ある社員の足を引っ張ります。結果として、組織全体の士気が下がり、活力を失います。また、不満や不信感が蔓延し、優秀な社員が離職する原因にもなります。早期に手を打ち、当事者意識を育てるための施策を実行することが不可欠です。

Q3: 当事者意識を育てるには時間がかかるのでは?

A: 確かに即効性はありませんが、長期的な視点で見れば最大の投資です。当事者意識を育てるには、一朝一夕にはいきません。しかし、この投資は、組織が自律的に成長するための「地盤」を固める最も重要な作業です。社員一人ひとりが自ら考え、行動するようになれば、経営者や管理職は日々の細かな指示出しから解放され、より大きな経営課題に集中できるようになります。これは、組織の持続的な成長にとって、何物にも代えがたい資産となります。

まとめ

中堅中小企業の成長を止める最大の要因は、社員の当事者意識の欠如です。しかし、それは決して個人の問題ではなく、組織の構造や文化、そしてマネジメントのあり方から生まれるものです。

当事者意識を育てるには、

- 「なぜやるのか」を共有し、仕事の意義を理解させること。

- 「任せる」と「権限」をセットで渡すこと。

- 「失敗」を成長の機会と捉える文化を醸成すること。

- 「内発的動機づけ」を刺激し、社員の意欲を引き出すこと。

これらのステップは、どれも特別なツールやコストを必要とせず、今日からでも始められるものです。

ぜひ、このコラムを読んで終わりにするのではなく、まずは1つ、自社の組織で試してみてください。社員一人ひとりの意識が変わり、組織全体が自律的に動き出す未来は、もうすぐそこです。 あなたの組織が、当事者意識あふれる社員たちの力で、さらなる高みへと飛躍することを心より願っています。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)