唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

会議で新しい提案をした時、部下との面談で改善点を伝えた時、あるいは取引先との商談で自社の強みをアピールした時、あなたの周りに「いちいち否定する人」はいませんか?

「それは無理ですよ」

「前にもやったけどうまくいかなかった」

「そんなことより、もっと他にやることがあるでしょう」—。

彼らの言葉は、時に私たちの意欲を削ぎ、組織の活気を奪い、成長の芽を摘んでしまうことがあります。

私はこれまで多くの中堅中小企業の経営者の方々と向き合い、様々な組織課題の解決をサポートしてきました。その中で、「いちいち否定する人」への対処法は、多くの経営者の方々が抱える共通の悩みの一つであると感じています。

彼らはなぜ、いちいち否定するのでしょうか?その裏にはどのような心理が隠されているのでしょうか?そして、私たちは彼らとどのように関わっていくべきなのでしょうか?

本コラムでは、「いちいち否定する人」の心理を深掘りし、彼らとの建設的な関わり方、そして最終的には組織全体の生産性と創造性を高めるための具体的な実践策を提示します。このコラムが、あなたの組織をより良い方向に導く一助となれば幸いです。

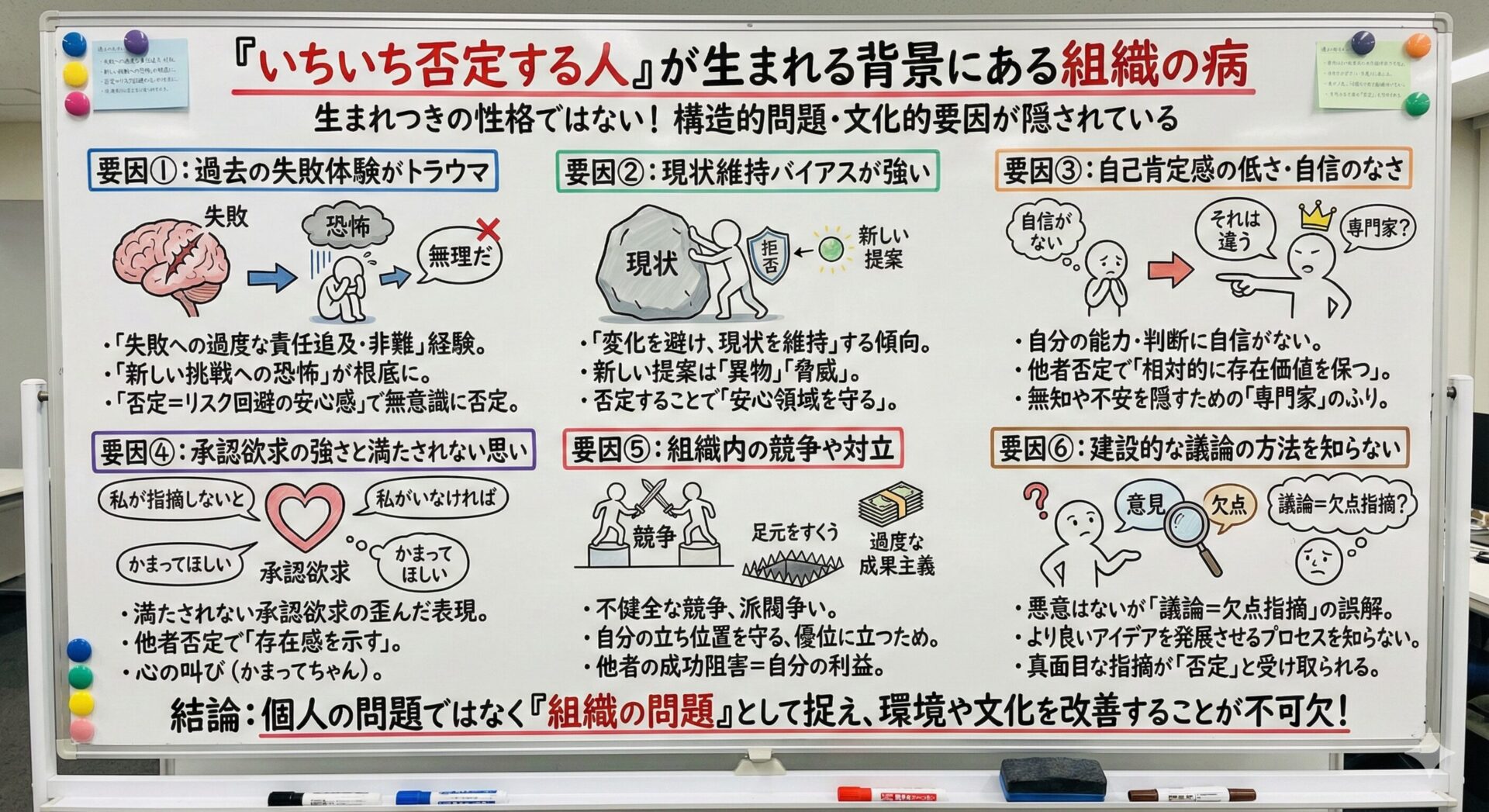

「いちいち否定する人」が生まれる背景にある組織の病

「いちいち否定する人」は、決して生まれつき否定的な性格なのではありません。多くの場合、彼らがそう振る舞う背景には、組織が抱える構造的な問題や文化的な要因が隠されています。

要因①:過去の失敗体験がトラウマになっている

人間は、過去の成功体験から学び、次の行動へと活かす生き物です。しかし、残念ながら過去の失敗体験もまた、その後の我々の行動に大きな影響を与えるものとなります。特に、失敗に対して過度に責任を追及されたり、非難されたりする経験がある場合、人は新しいことへの挑戦を恐れるようになります。

例えば、かつて新しい事業に挑戦し、大きな損失を出した経験がある社員は、将来の失敗を過度に恐れ、新しい提案に対して反射的に「無理だ」と否定するようになることがあります。彼らにとっては、否定することで「失敗のリスクを回避した」という安心感を得られるため、無意識のうちに否定的な発言を繰り返すようになるのです。

要因②:現状維持バイアスが強い

人間は、変化を避け、現状を維持しようとする傾向があります。これを現状維持バイアスと呼びます。新しいことへの挑戦は、常に不確実性を伴い、心理的な負担を伴います。特に、既存のやり方で安定した成果が出ている場合は、変化することのメリットよりもデメリットに目が行きがちになります。

「いちいち否定する人」の中には、この現状維持バイアスが強く働いているケースが多く見られます。彼らにとって、新しい提案は現状を脅かす「異物」であり、それを排除することで自身の安心領域を守ろうとするのです。

要因③:自己肯定感の低さや自信のなさ

意外に思われるかもしれませんが、「いちいち否定する人」の中には、自己肯定感が低く、自分自身の能力や判断に自信が持てない人が少なくありません。彼らは自分の意見が正しいという確信が持てないため、他者の意見を否定することで、相対的に自分の存在価値を保とうとします。

例えば、新しいアイデアに対して「それは違う」と断言することで、あたかも自分がその分野の専門家であるかのように見せかけようとします。しかし、その根底にあるのは、自分の無知や不安を隠したいという心理なのです。

要因④:承認欲求の強さと満たされない思い

人は誰しも、他者から認められたい、評価されたいという承認欲求を持っています。しかし、その承認欲求が満たされないと、人は歪んだ形でそれを表現することがあります。

「いちいち否定する人」の中には、建設的な意見を述べるのではなく、他者を否定することで、自分の存在感を示そうとする人がいます。「私が指摘してあげないと、この組織はダメになる」「私がいなければ、誰も正しい判断ができない」といった考えに取り憑かれ、結果として周囲を否定することで、自分の価値を証明しようとするのです。これは、ある意味で「かまってほしい」という心の叫びの表れとも言えます。

要因⑤:組織内の競争や対立

組織が健全な競争環境ではなく、過度な競争や派閥争いが生じている場合も、「いちいち否定する人」が生まれやすくなります。自分の立ち位置を守るため、あるいは他者よりも優位に立つために、相手の意見を否定し、足元をすくもうとする心理が働くことがあります。

特に、成果主義が過度に導入され、個人の成績が直接的に評価に結びつくような環境では、他者の成功を阻害することが自分の利益につながると考え、否定的な言動を繰り返すようになることがあります。

要因⑥:建設的な議論の方法を知らない

意外と見過ごされがちなのが、単純に「建設的な議論の方法を知らない」というケースです。彼らは、議論とは「相手の意見の欠点を見つけて指摘することだ」と誤解している場合が実はあります。より良いアイデアを生み出すために、様々な角度から意見を出し合い、発展させていくというプロセスを理解していないのです。

このような人は、悪意があるわけではなく、むしろ真面目に「より良くするため」に指摘しているつもりかもしれません。しかし、その表現方法が「否定」として受け取られてしまうため、周囲との間に軋轢を生んでしまうのです。

「いちいち否定する人」の心理を理解する

前述した背景を踏まえ、「いちいち否定する人」がどのような心理状態でいるのかをより深く掘り下げてみましょう。彼らの行動は、彼ら自身の不安や欲求の表れであることがほとんどです。

不安と恐怖:変化への抵抗

最も根底にある心理の一つは、不安と恐怖です。新しいことや変化は、未来がどうなるかわからないという不確実性を伴います。人間は、本能的にこの不確実性を嫌う傾向があります。

「いちいち否定する人」は、新しい提案やアイデアが、現状を壊し、自分にとって不都合な状況をもたらすのではないかという強い不安を抱いています。その不安を打ち消すために、あるいはそうならないようにするために、反射的に「否定」という形で防衛反応を示すのです。例えば、新しいシステム導入を提案されたとき、「覚えなければならないことが増える」「慣れるまで時間がかかる」「失敗したらどうするんだ?」といった思考が働き、否定的な発言につながります。

優位性の確保:自己防衛と承認欲求

「いちいち否定する人」の中には、他者よりも自分が優れている、あるいは優位に立ちたいという欲求が強い人がいます。彼らは、他者のアイデアを否定することで、自分がいかに物事を理解しているか、いかに先を見通せるか、といったことをアピールしようとします。

これは、自分の存在意義を他者に認めさせたいという承認欲求の一種でもあります。しかし、健全な形で承認を得られないため、他者を貶めることで相対的に自分の位置を高めようとする、という歪んだ形での表現になってしまうのです。この行動は、特に自信のなさや劣等感を抱えている場合に顕著に現れることがあります。

完璧主義とリスク回避

「いちいち否定する人」の中には、完璧主義の傾向が強い人もいます。彼らは、どのような提案も完璧でなければならないと考え、わずかな欠点やリスクも見逃しません。そして、その欠点やリスクを指摘することで、あたかも自分が危機を回避したかのように振る舞います。

もちろん、リスクを洗い出すことは重要ではありますが、彼らの場合はそのリスクを指摘するだけでなく、その解決策や代替案を提示せずに、ただ否定することに終始しがちです。これは、失敗を極度に恐れる心理の裏返しでもあり、新しい挑戦を阻む大きな要因となります。

影響力の欠如と苛立ち

組織の中で、自分の意見がなかなか採用されない、あるいは自分の存在感が薄いと感じている人は、影響力の欠如に対する苛立ちから否定的な言動に走ることがあります。建設的な提案をしても聞き入れられないという経験を繰り返すうちに、諦めや不満が募り、結果として他者の意見を否定することで、せめてもの影響力を行使しようとするのです。

彼らは、自分の意見を肯定的に聞いてもらえないことに対する不満を、他者の意見を否定するという形で発散しているとも言えます。

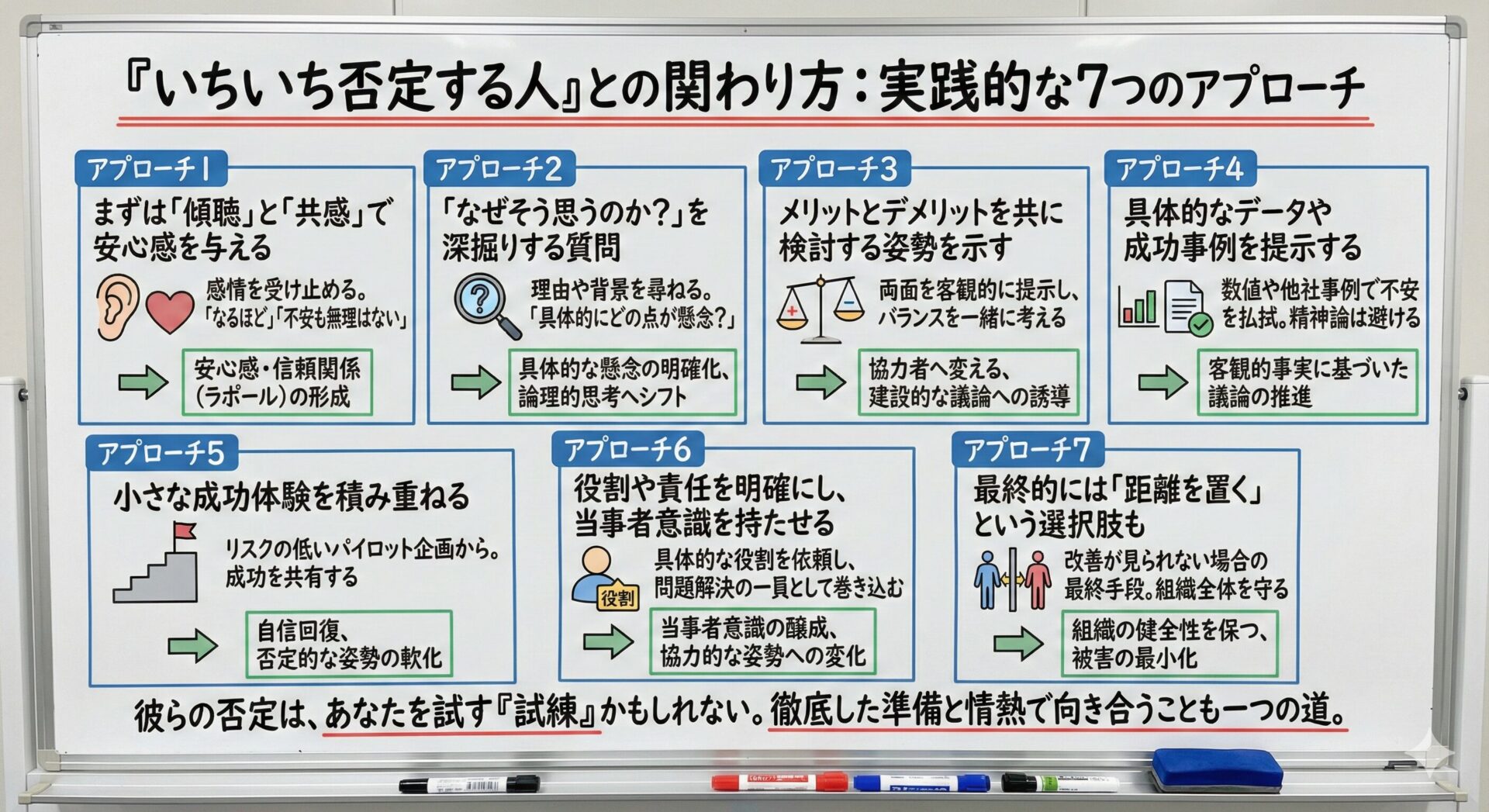

「いちいち否定する人」との関わり方:実践的な7つのアプローチ

彼らの心理を理解した上で、では具体的にどのように関わっていけば良いのでしょうか?本章では、実践的な7つのアプローチをご紹介します。

アプローチ1:まずは「傾聴」と「共感」で安心感を与える

否定的な言葉を投げかけられたとき、感情的にならず、まずは相手の言葉に耳を傾けることが重要です。そして、「なるほど、〇〇さんはそうお考えなのですね」「不安に思われるのも無理はありません」と、相手の感情や意見を一度受け止める姿勢を見せましょう。

人は、自分の意見が聞いてもらえないと感じると、さらに否定的な態度を強める傾向があります。相手の言葉を一度受け止めることで、相手は「自分の意見が聞いてもらえている」という安心感を得ることができ、感情的な反応が和らぐ可能性があります。心理学では、これをラポール形成と呼び、信頼関係を築く上で非常に重要なステップとされています。

アプローチ2:「なぜそう思うのか?」を深掘りする質問

相手が否定的な意見を言った時、すぐに反論するのではなく、「なぜそう思われるのですか?」「具体的にどのような点が懸念されますか?」と、その理由や背景を尋ねてみましょう。

これにより、単なる感情的な否定ではなく、具体的な懸念やリスクが明らかになることがあります。例えば、「それは無理ですよ」という否定の裏に、「過去に同様の試みで失敗した経験があるから」という具体的な事実が隠れているかもしれません。理由が分かれば、それに対する具体的な対策を検討したり、誤解を解いたりすることができます。また、相手に「考える」ことを促すことで、感情的な反応から論理的な思考へとシフトさせる効果も期待できます。

アプローチ3:メリットとデメリットを共に検討する姿勢を示す

「いちいち否定する人」は、往々にしてデメリットやリスクに目が行きがちです。そこで、提案のメリットとデメリットの両方を客観的に提示し、共に検討する姿勢を示すことが有効です。

「確かにご指摘の通り、〇〇というリスクは考えられますね。しかし、その一方で□□というメリットも期待できます。これらのバランスをどう考えれば良いでしょうか?」といった問いかけは、相手を一方的な否定者から、共に解決策を考える協力者へと変えるきっかけになります。このアプローチは、相手の完璧主義的な側面を逆手に取り、リスクを洗い出すプロセスに巻き込むことで、結果的に建設的な議論へと誘導する効果があります。

アプローチ4:具体的なデータや成功事例を提示する

抽象的な議論や精神論は、「いちいち否定する人」には響きにくいものです。彼らが納得するためには、具体的なデータや成功事例が非常に有効です。

例えば、「〇〇社の調査レポートによれば、この新しいシステムを導入することで、他社では平均〇〇%のコスト削減に成功しています」といった具体的な数字や、自社の類似事例などを提示することで、相手の不安や疑問を払拭し、論理的な思考を促すことができます。信頼できるデータは、感情的な否定を乗り越え、客観的な事実に基づいた議論を進めるための強力な武器となります。

アプローチ5:小さな成功体験を積み重ねる

大きな変革は、一足飛びには実現できません。特に、過去の失敗体験をトラウマにしている人に対しては、小さな成功体験を積み重ねさせることが重要です。

例えば、新しいプロジェクトを始める際に、まずはリスクの低い小さなパイロットプロジェクトからスタートし、そこで成功体験を共有します。その成功が彼らの不安を少しずつ解消し、「もしかしたら、これもいけるかもしれない」という前向きな気持ちを育むことにつながります。小さな成功の積み重ねは、彼らの自信を取り戻し、徐々に否定的な姿勢を軟化させる効果があります。

アプローチ6:役割や責任を明確にし、当事者意識を持たせる

「いちいち否定する人」の中には、責任を負いたくないために否定する人もいます。そこで、彼らに適切な役割や責任を与え、当事者意識を持たせることが有効な場合があります。

例えば、「今回の新しい試みにおいて、〇〇さんのご経験と知見は不可欠です。ぜひ、リスクマネジメントの観点からプロジェクトに参画し、ご意見をいただきたいのですが」といった形で、具体的な役割を依頼します。これにより、彼らは単なる傍観者ではなく、問題解決の一員として、より建設的な視点から意見を出すようになる可能性があります。人は、自分自身が当事者であると感じることで、責任感が芽生え、否定的な姿勢から協力的な姿勢へと変化することがあります。

アプローチ7:最終的には「距離を置く」という選択肢も

残念ながら、上記のいずれのアプローチを試してもなお、改善が見られないというケースも存在します。すべての人が変われるわけではありませんので、このような場合は、組織全体の健全性を保つためにも、その人との距離を適切に置くことも検討する必要があります。

これは、決してその人を排除するという意味ではありません。例えば、重要な意思決定の場から一時的に外す、直接的なコミュニケーションを減らす、あるいは、どうしても関わる必要がある場合は、第三者を介するなど、被害を最小限に抑えるための工夫を講じるということです。

組織のリーダーとして、一人の感情に振り回されて組織全体の活気を失うことは避けなければなりません。状況によっては、人事異動や配置転換なども視野に入れ、組織全体の最適解を追求する覚悟も必要です。

一方で長年の経験から私が感じているのは、「いちいち否定する人」の中には、意外にも「自分の意見を覆してくれるほどの、強い論理と情熱を持った挑戦者」を心のどこかで求めている人もいます。彼らは、安易な提案や計画の甘さを厳しく指摘することで、本当に価値のあるものだけを選別しようとしているのかもしれません。このような人に対しては、半端な覚悟では通用しません。徹底的に考え抜かれた計画、揺るぎない自信、そして万全の準備をもって臨むことが、彼らの心を動かすカギとなります。彼らの否定は、あなたを試す「試練」と捉えることもできるでしょう。

経営者が果たすべき役割:否定を乗り越え、創造的な組織へ

「いちいち否定する人」への対処は、単なる個人間の問題ではありません。それは、経営者として組織全体をどのような方向に導くか、というリーダーシップの問題でもあります。

心理的安全性の高い組織文化を醸成する

社員が安心して意見を言える、失敗を恐れずに挑戦できる心理的安全性の高い組織文化を醸成することが、最も重要です。Googleの研究でも、チームの生産性を高める最も重要な要素として「心理的安全性」が挙げられています。

失敗を過度に咎めず、挑戦を称賛し、異なる意見も尊重される風土を意図的に作り上げることが、否定的な言動を減らし、創造性を高める土台となります。経営者自身が率先して、自分の意見が否定されても感情的にならず、建設的な議論を歓迎する姿勢を示すことが不可欠です。

心理的安全性については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

成果だけでなくプロセスを評価する

成果だけでなく、挑戦したプロセスやそこから得られた学びを評価する仕組みを取り入れることも有効です。失敗を単なる失敗と捉えず、「貴重な学び」として称賛することで、社員は萎縮することなく、新しいアイデアを提案し、実行する意欲を持つようになります。

例えば、新しい事業に挑戦して失敗したとしても、その過程で得られた市場データや顧客の反応、あるいはチームワークの強化といった側面を積極的に評価し、次なる挑戦への糧とする姿勢を示すのです。

コミュニケーションチャネルを多様化する

直接的な会議の場だけでなく、意見箱の設置、定期的な個別面談、ランチミーティング、チャットツールの活用など、多様なコミュニケーションチャネルを用意することも重要です。

中には、大勢の前では意見を言いにくいと感じる人もいます。多様なチャネルを用意することで、それぞれの社員が最も話しやすい方法で意見を表明できる環境が整い、結果として潜在的な不満や否定的な感情を早期に察知し、対応することが可能になります。

経営者自身が「オープンな姿勢」を示す

最後に、そして最も重要なこととして、経営者自身が常にオープンな姿勢を示すことです。社員の意見に真摯に耳を傾け、たとえそれが批判的な意見であっても、感情的にならずに受け止める。そして、自分の間違いを認め、必要であれば意見を修正する勇気を持つことが、組織全体の健全な成長を促します。

経営者が閉鎖的であったり、自分の意見を絶対視したりする姿勢を見せれば、社員は安心して意見を言えなくなり、結果として「いちいち否定する人」だけでなく、無関心な社員ばかりになってしまうでしょう。真のリーダーシップとは、多様な意見を受け入れ、それらを統合してより良い未来を創造する能力に他なりません。

Q&A

Q1:否定的な意見ばかり言う社員がいます。彼をどうにかして前向きにさせる方法はないでしょうか?

A:まず、その社員がなぜ否定的な意見ばかり言うのか、その根本原因を探ることが重要です。もしかしたら、過去の失敗体験がトラウマになっているのかもしれませんし、自己肯定感が低く、自分を守ろうとしているのかもしれません。具体的なアプローチとしては、以下の点を試してみてください。

- 傾聴と共感: 彼の意見を頭ごなしに否定せず、「そう思うのですね」「不安に思われるのも理解できます」と、一度受け止める姿勢を見せましょう。

- 深掘り: 「なぜそう思うのか?」「具体的な懸念点は何か?」と、否定的な意見の背景にある理由を具体的に尋ねてみてください。これにより、単なる感情論ではなく、具体的なリスクや課題が見えてくることがあります。

- 役割を与える: 彼の知見や経験を活かせるような役割(例えば、リスクマネジメントの観点からプロジェクトをチェックする役割など)を与え、当事者意識を持たせることで、単なる否定者から問題解決者へと意識を変えるきっかけになることがあります。

- 小さな成功体験: いきなり大きな成果を求めず、彼が関わる小さなプロジェクトで成功体験を積ませ、自信を取り戻させることも有効です。

それでも変化が見られない場合は、個別の面談を通じて、彼のキャリアプランや将来の展望について話し合い、組織における彼の役割を再検討することも視野に入れるべきです。

Q2:会議で毎回のように否定的な意見が出て、議論が進みません。どうすれば良いでしょうか?

A:会議の進め方を見直すことで、議論を建設的にすることができます。

- アジェンダの明確化: 会議の目的、議論すべき点、時間配分を事前に明確にし、参加者全員に共有しましょう。これにより、議論の方向性が定まり、無駄な否定を減らすことができます。

- 「メリットとデメリット」の同時検討: 提案が出た際、「このアイデアのメリットは何だろうか?」「同時に、懸念されるデメリットは何だろうか?」という両面から意見を求めるようにファシリテーションしましょう。これにより、一方的な否定ではなく、多角的な視点での議論を促せます。

- 具体的な解決策を求める: 否定的な意見が出た際には、「その懸念を解消するために、どのような解決策が考えられますか?」と、具体的な改善策をセットで提案するよう促しましょう。これにより、単なる批判ではなく、問題解決への貢献を促すことができます。

- 発言機会の均等化: 一部の人が発言を独占しないよう、全ての参加者に発言の機会を設ける工夫をしましょう。例えば、意見を付箋に書き出してもらう、少人数グループで議論してもらうといった手法も有効です。

- ファシリテーターの役割: 経営者自身がファシリテーターを務めるか、あるいは会議の進行役を明確に指名し、議論が脱線したり、否定に終始しないようコントロールすることが重要です。

Q3:ベテラン社員が新しい提案に対して「前にもやったけどダメだった」と、過去の事例を盾に否定してきます。どのうように対応すれば良いですか?

A:これは多くの企業でよくあるケースですね。ベテラン社員の経験は貴重ですが、それが新しい挑戦の阻害要因になることもあります。

- 過去の経験への敬意: まず、「〇〇さんの豊富なご経験から出た貴重なご意見として、真摯に受け止めます」と、彼らの経験や知見を尊重する姿勢を示しましょう。

- 「今」と「当時」の状況比較: 「当時と今では、市場環境や技術、顧客ニーズなど、状況が大きく変化している点もあるのではないでしょうか?」と、過去と現在の状況の違いを具体的に提示し、再考を促しましょう。

- 新しい要素の強調: 「今回の提案には、当時とは異なる新しいアプローチや技術(例えば、AI、IoT、クラウドサービスなど)を取り入れることで、過去の課題を克服できる可能性があります」と、新規性を強調し、過去の失敗を乗り越える可能性を示しましょう。

- 限定的な試行を提案: 「まずは小さな規模で試行し、その結果を見て判断しませんか?」と、リスクを限定した上で、新しい試みへの参加を促すことも有効です。成功すれば、彼らのマインドセットを変えるきっかけになります。

- 成功事例の提示: 類似企業で過去の失敗を乗り越え、新しい試みで成功した具体的な事例があれば、それを提示し、彼らの固定観念を揺さぶることも有効です。

まとめ

「いちいち否定する人」は、どこの組織にも存在します。彼らの存在は、時に私たちの意欲を削ぎ、組織の成長を阻害するように見えます。しかし、彼らの心理を深く理解し、適切なアプローチで関わることで、彼らの否定的なエネルギーを、組織の成長を加速させるポジティブな力へと転換させることが可能です。

否定的な意見の中には、見落としていたリスクや改善点が含まれていることも少なくありません。それを感情的に拒絶するのではなく、冷静に、論理的に、そして共感的に受け止め、深掘りすることで、より強固な計画や、より優れたアイデアへと昇華させることができます。

経営者であるあなたには、このような「否定」を恐れず、むしろそれを成長の糧と捉える視点を持っていただきたいと強く願います。心理的安全性の高い組織文化を醸成し、多様な意見が自由に飛び交う環境を作り、そして最終的には、全ての社員が挑戦を恐れず、未来を創造することに喜びを感じられるような組織を目指していただきたいのです。

困難に直面した時こそ、経営者の真価が問われます。このコラムを通じて得られた知見を活かし、あなたの組織が「否定」を乗り越え、「創造」へと向かう新たな一歩を踏み出すことを、心から応援しております。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)