唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。。

「売上をもっと伸ばさなければ」

「競合に負けるわけにはいかない」

「会社を大きくすることこそが経営者の使命だ」。

中堅中小企業の経営者であるあなたは、日々このようなプレッシャーの中で、会社の未来を一身に背負い、奮闘されていることでしょう。私自身、20年にわたり経営コンサルタントとして、数多くの経営者様と向き合ってまいりましたが、その多くが、まるで終わりのないマラソンを走るかのように、絶え間ない成長を自らに課し、心身をすり減らしている姿を目の当たりにしてきました。

そんな時、ふと頭をよぎるのが「足るを知る」という言葉です。

しかし、この言葉に対して、「成長を諦めることだ」「努力しないための言い訳だ」「現状維持は衰退の始まりだ」といった、ネガティブなイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか?もし、そう思われているのであれば、それは非常にもったいない誤解です。

実は、この「足るを知る」という思想こそが、変化が激しく、先行き不透明な現代において、会社を持続的に、そして健全に成長させていくための、極めて重要な経営の羅針盤となるのです。

本コラムでは、「足るを知る」の本当の意味と、それを経営に活かすための具体的な実践方法について、分かりやすく解説していきます。この記事を読み終える頃には、「足るを知る」が“守り”の姿勢ではなく、むしろ自社の価値を最大化するための“賢い攻め”の戦略であることに、きっとお気づきいただけるはずです。

なぜ経営者は「足るを知る」を誤解してしまうのか?

そもそも、なぜ私たちは「足るを知る」という言葉を「停滞」や「諦め」と結びつけてしまうのでしょうか?そこには、現代社会と経営者が置かれた特有の環境が深く関係しています。

理由①:「成長こそ正義」という社会全体の空気

現代の資本主義社会は、常に「成長」を是とする価値観に支配されています。メディアでは景気の良い話や急成長を遂げたベンチャー企業の成功エピソードが華々しく報じられ、書店には「売上10倍!」「最速で上場!」といった刺激的なタイトルのビジネス書が並びます。このような環境に身を置いていると、いつの間にか「成長し続けることこそが素晴らしい経営者なのだ」という強迫観念に近い思い込みに囚われてしまうのです。

理由②:競合他社との終わらない比較

特に、地域に根差した中堅中小企業にとって、同業他社の動向は気にならざるを得ません。「あそこの会社が新しい設備を導入した」「あのライバル企業が支店を出した」といった情報が入ってくるたびに、「それに比べてうちは…」と焦りを感じ、冷静な判断を欠いたまま、無理な投資や事業拡大に踏み切ってしまうケースは後を絶ちません。SNSの普及は、この他社との比較に一層拍車をかけているように思えます。

理由③:経営者自身の孤独とプレッシャー

最終的な経営判断の責任を一人で負う経営者は、本質的には常に孤独な存在です。従業員の生活を守り、顧客の期待に応え、会社の存続に責任を持つという重圧は、想像を絶するものがあります。そのプレッシャーから、「もっと会社を大きくしなければ」「もっと利益を出さなければ」と自らを追い込み、客観的に自社の状況を見る目を失ってしまうことがあります。この状態では、「足るを知る」という冷静な視点を持つ余裕がなくなってしまうのも無理はありません。 これらの要因が複雑に絡み合い、「足るを知る」という言葉は、本来の意味からかけ離れた「努力の放棄」というレッテルを貼られてしまっているのです。

「足るを知る」の本当の意味とは?

では、経営における「足るを知る」の本当の意味とは何でしょうか。

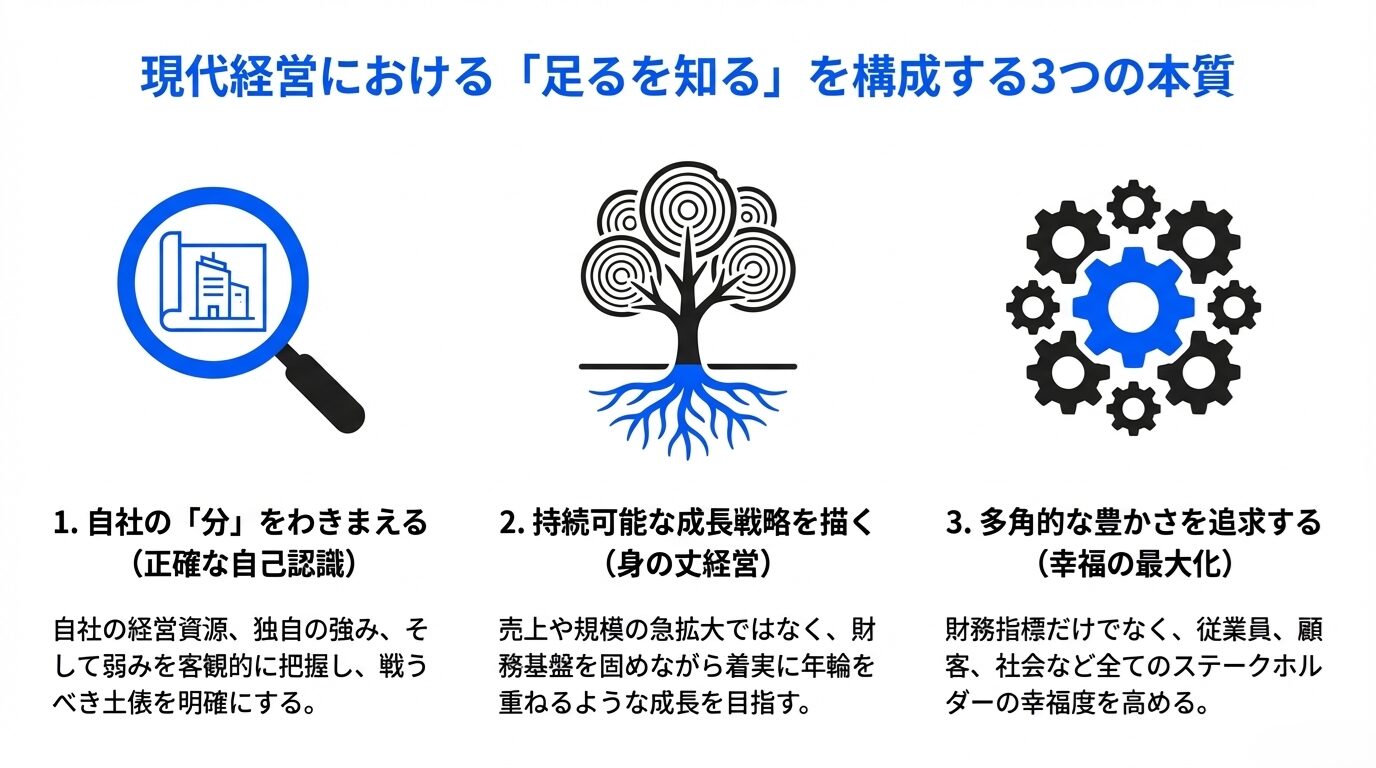

この言葉の出典は、古代中国の思想家・老子の『道徳経』にある一節、「知足者富(足るを知る者は富む)」です。これは、「満足することを知っている者こそが、精神的に豊かである」という意味です。これを現代の経営に置き換えると、私は次の3つの要素に集約されると考えています。

- 自社の「分(ぶん)」をわきまえる(正確な自己認識)

- 持続可能な成長戦略を描く(身の丈経営)

- 多角的な豊かさを追求する(幸福の最大化)

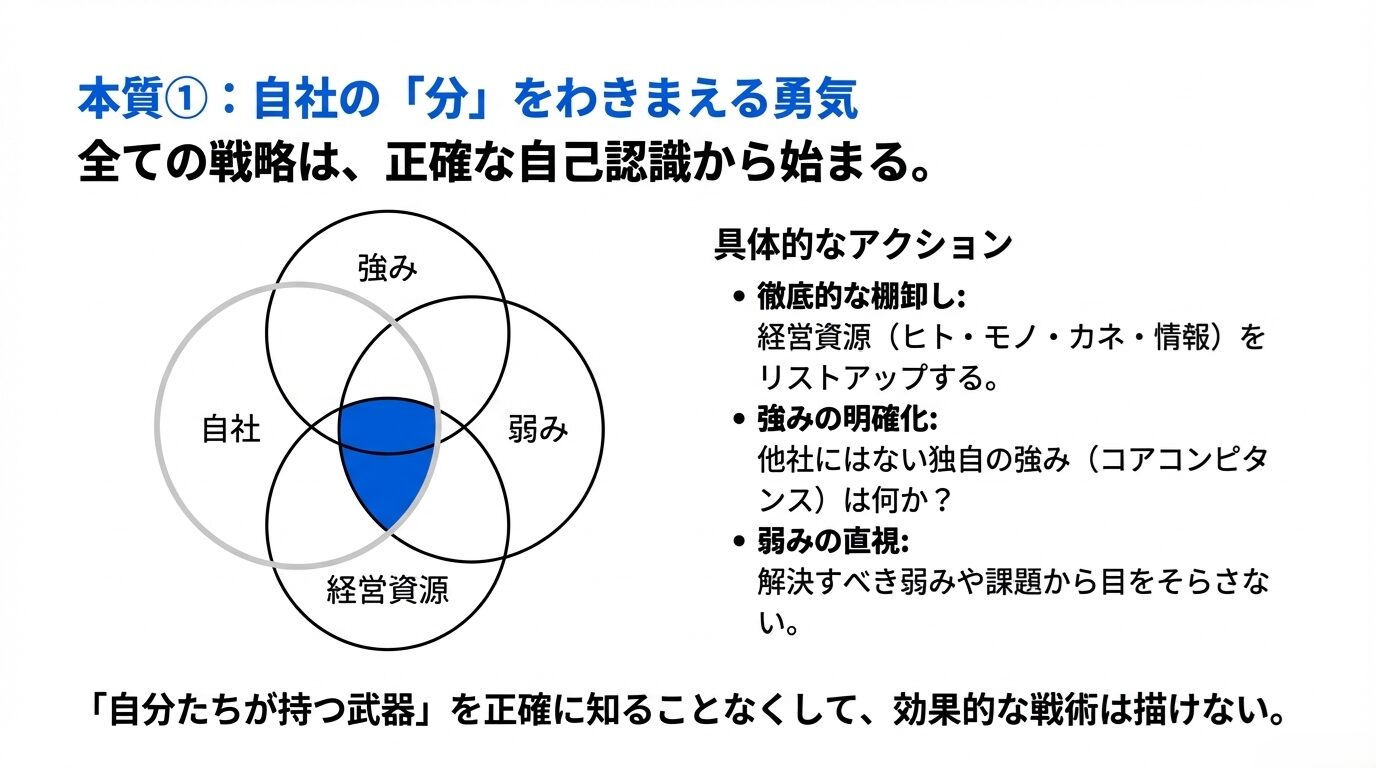

要素①:自社の「分(ぶん)」をわきまえる(正確な自己認識)

「足るを知る」の第一歩は、自社の現状を客観的かつ正確に把握することです。これは決してネガティブな意味での「分相応」ではありません。自社が持つ経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)、他社にはない独自の強み(コアコンピタンス)、そして解決すべき弱みや課題は何か。これらを徹底的に棚卸しし、「自分たちが戦うべき土俵」と「自分たちが持っている武器」を明確にすることです。

自社の強みを曖昧にしか認識していなかったり、逆に弱みから目をそらしたりしている企業も多いです。しかし、正確な自己認識なくして、効果的な戦略を描くことはできません。「足るを知る」とは、この現実を直視する勇気を持つことに他ならないのです。

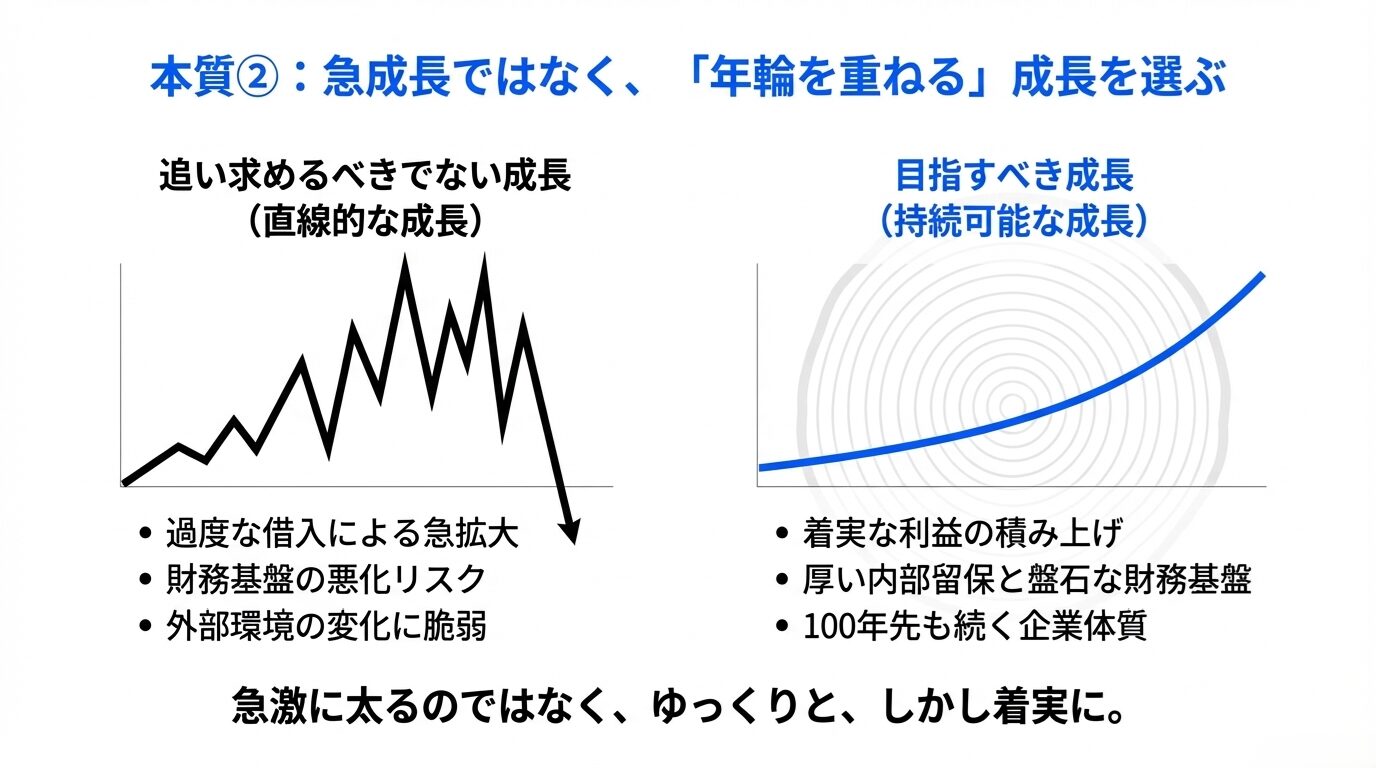

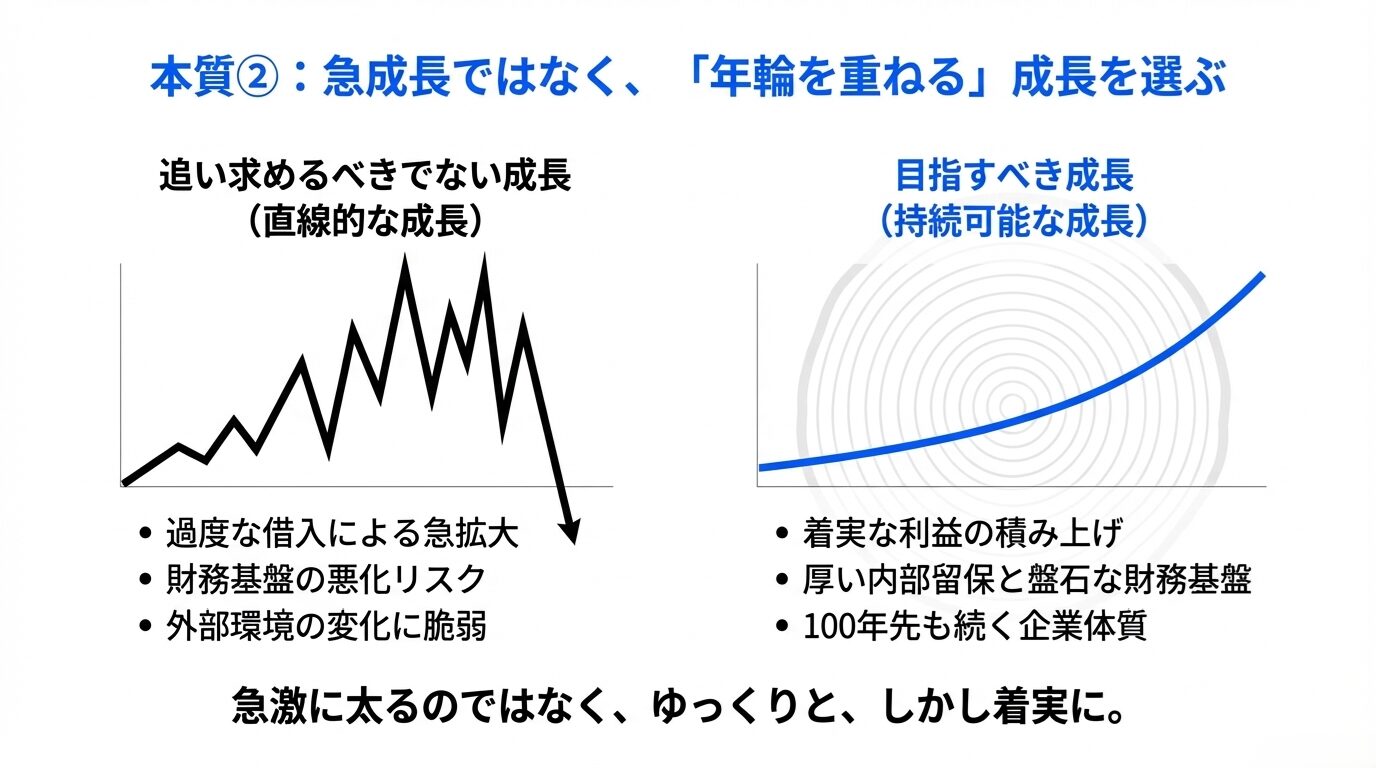

要素②:持続可能な成長戦略を描く(身の丈経営)

正確な自己認識ができれば、次に目指すべき方向性が見えてきます。それは、売上や規模の拡大だけを追い求める、いわば「直線的な成長」ではありません。自社の体力や文化に合った、地に足のついた「持続可能な成長」です。過度な借入による急拡大は、この自己資本比率を悪化させ、少しの外部環境の変化で経営が傾くリスクを増大させます。

「足るを知る」経営とは、このような財務的な体力を見極め、決して無理をしないことです。急成長ではなく、毎年着実に利益を積み上げ、内部留保を厚くし、盤石な財務基盤を築いていく。急激に太るのではなく、ゆっくりと、しかし着実に年輪を重ねるように成長していく。これこそが、100年先も続く企業を作るための要諦なのです。

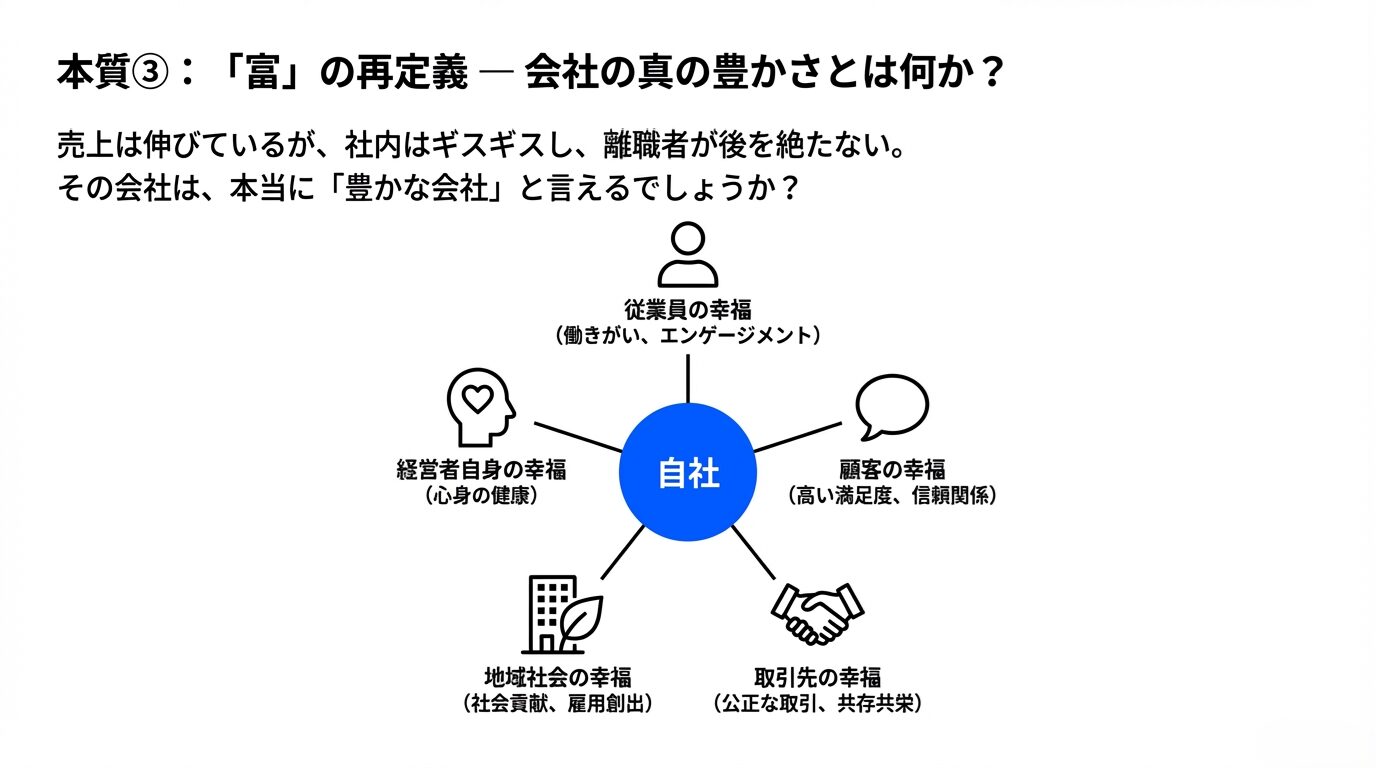

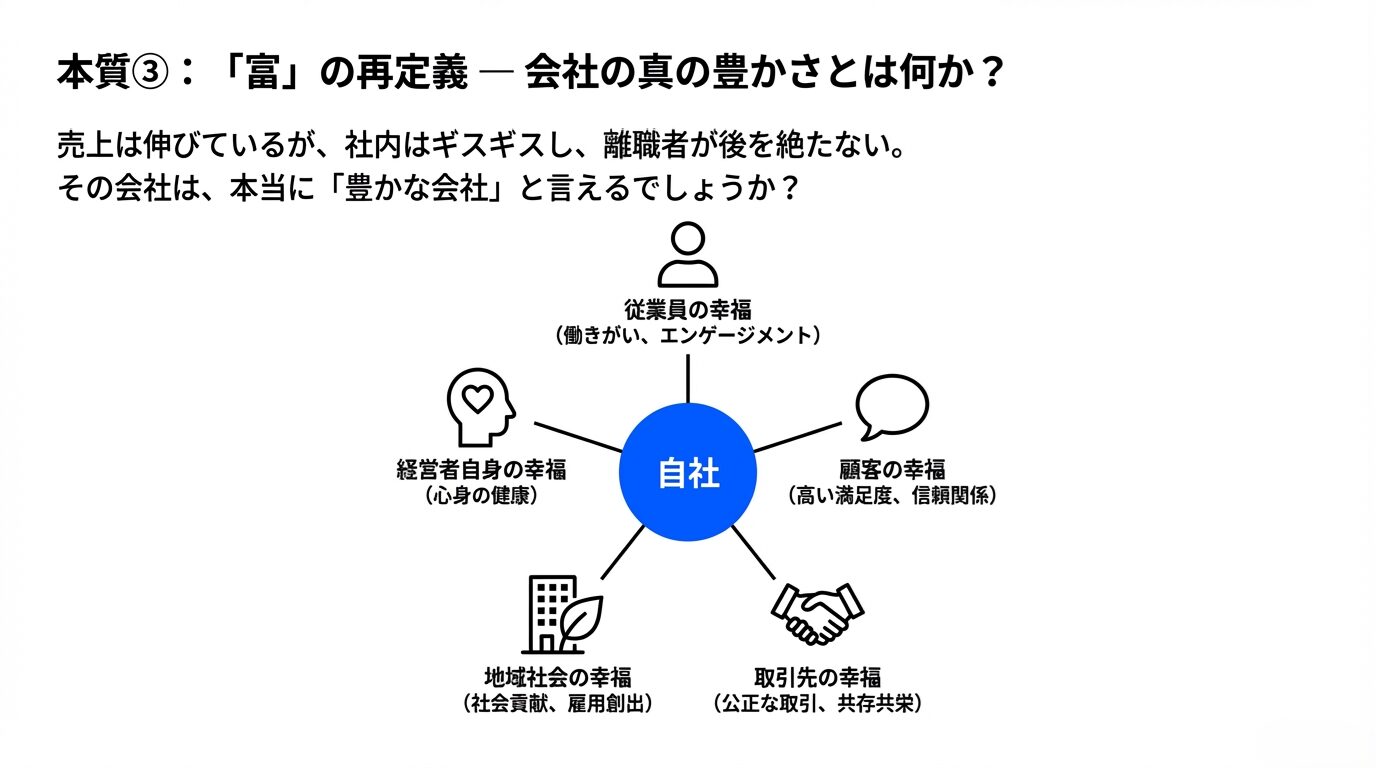

要素③:多角的な豊かさを追求する(幸福の最大化)

「足るを知る者は富む」の「富」とは、決してお金や資産のことだけを指すのではありません。経営における「富」とは何か。それは、売上や利益といった財務的な指標だけではなく、

- 従業員の幸福(働きがい、エンゲージメント、低い離職率)

- 顧客の幸福(高い顧客満足度、長期的な信頼関係)

- 取引先の幸福(公正な取引、共存共栄)

- 地域社会の幸福(社会貢献、雇用の創出)

- そして、経営者自身の幸福(心身の健康、プライベートの充実)

といった、多角的で、目に見えない「豊かさ」を含みます。 売上は伸びているが、社内はギスギスし、離職者が後を絶たない。そんな会社は、本当に「豊かな会社」と言えるでしょうか?「足るを知る」経営は、こうした全てのステークホルダー(利害関係者)との調和を重視しながら、会社に関わる全ての人々の幸福度を最大化することを目指す経営スタイルなのです。

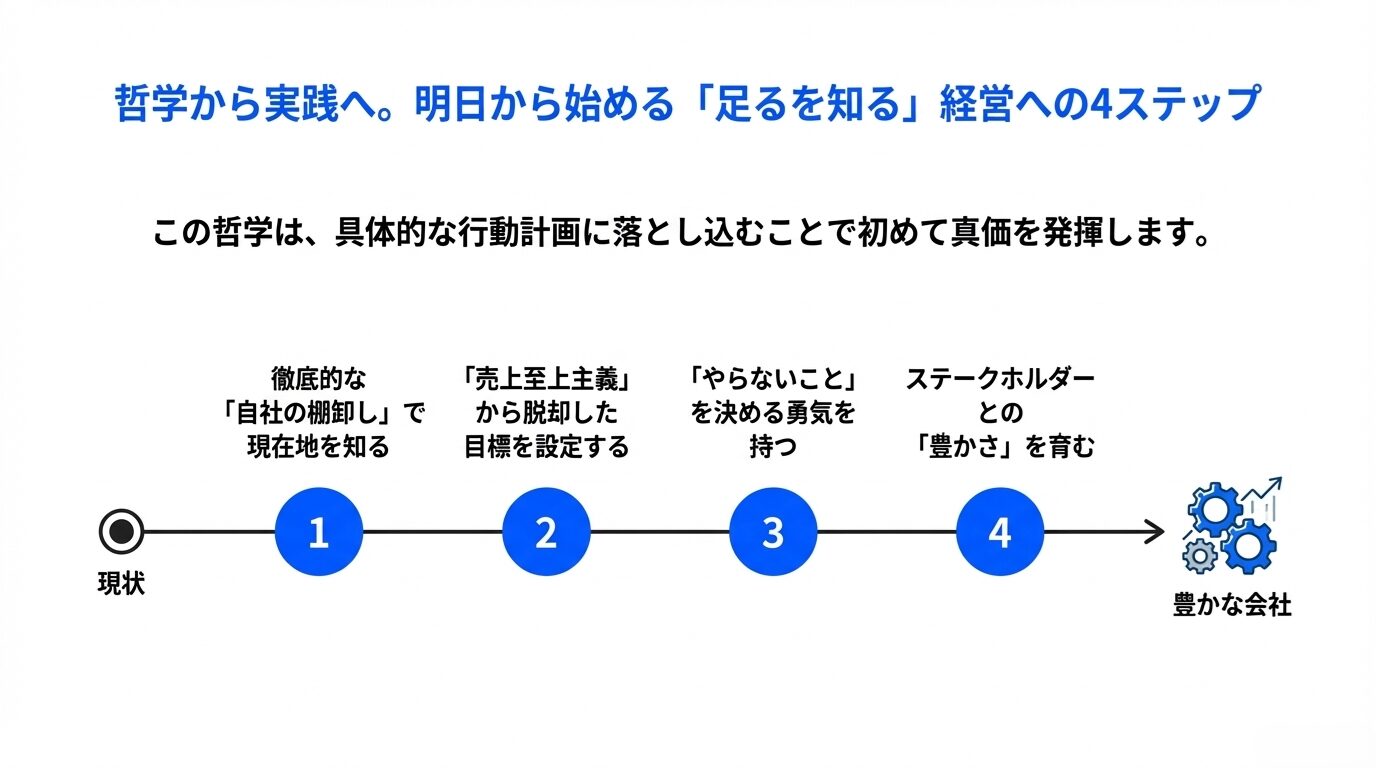

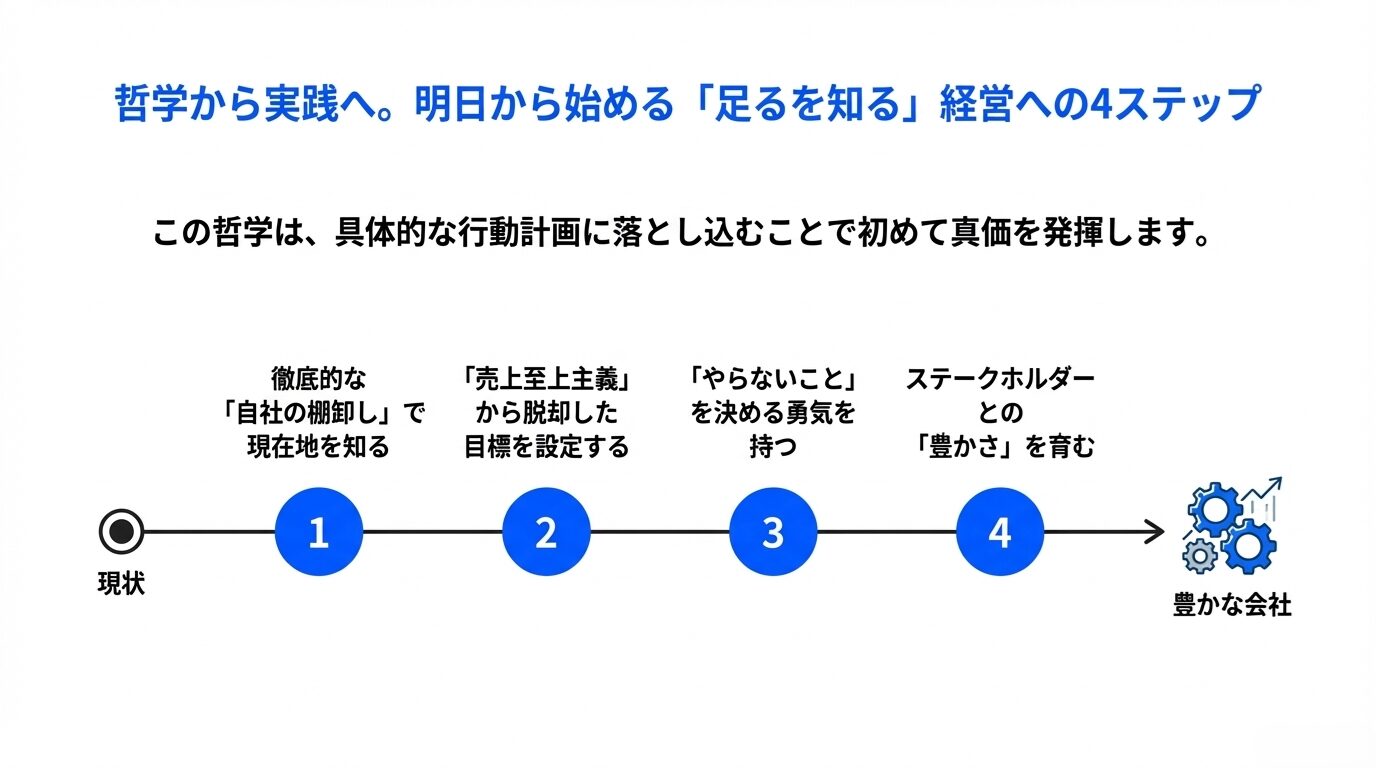

【実践編】明日から始める「足るを知る」経営への4ステップ

では、具体的に「足るを知る」経営を自社に導入するには、何から始めればよいのでしょうか?私がクライアント企業にいつもお話ししている、具体的な4つのステップをご紹介します。

ステップ1:徹底的な「自社の棚卸し」で現在地を知る

まずは、思い込みや希望的観測を一切排除し、自社の「今」を徹底的に可視化することから始めます。

- 財務分析: 貸借対照表や損益計算書を改めて読み解き、自社の収益性、安全性、生産性を客観的な数値で把握します。特に、自己資本比率、有利子負債依存度、労働生産性などの指標は重要です。

- SWOT分析の再実施:SWOT分析とは、自社の強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)を洗い出すフレームワークです。ここで重要なのは、経営者一人でやるのではなく、様々な部署の従業員を巻き込んで行うことです。現場の社員だからこそ見えている「真の強み・弱み」が必ずあります。

- 顧客の声に耳を澄ます: なぜお客様は、競合ではなく自社を選んでくれるのか?アンケートや直接のヒアリングを通じて、顧客が感じている「本当の価値」を明らかにします。自分たちが思っている強みと、顧客が評価しているポイントがずれていることは少なくありません。

この棚卸しを通じて、「我が社は、こういう資源と強みを持ち、こういう課題を抱えている」という客観的な事実、すなわち自社の「分」を全社で共有することが、全ての土台となります。

ステップ2:「売上至上主義」から脱却した目標を設定する

自社の現在地が明確になったら、次に行うのは「どこを目指すか」という目標設定です。ここで、「足るを知る」経営ならではの視点が重要になります。多くの企業がKPI(重要業績評価指標)として「売上高」や「市場シェア」を第一に掲げます。しかし、「足るを知る」経営では、より本質的な指標を重視します。

【「足るを知る」経営におけるKPIの例】

| 従来のKPI | 「足るを知る」経営のKPI |

|---|---|

| 売上高 | 営業利益率、自己資本比率 |

| 市場シェア | 顧客満足度、リピート率 |

| 従業員数 | 従業員一人当たりの付加価値額、従業員定着率 |

| 新規顧客獲得数 | 既存顧客からの紹介件数 |

もちろん、売上高は重要です。しかし、それはあくまで「結果」です。大切なのは、会社の「質」を高めることです。例えば、「営業利益率10%を安定的に維持する」「従業員定着率95%以上を目指す」といった目標は、会社の規模を追い求めるのではなく、筋肉質で強靭な企業体質を作ることを目指すものであり、これこそが持続可能な成長に繋がるのです。

ステップ3:「やらないこと」を決める勇気を持つ

経営資源の限られる中堅・中小企業にとって、何よりも重要なのが「選択と集中」です。しかし、実際には「あれもこれも」と手を広げすぎ、リソースが分散してしまい、どの事業も中途半端になっているケースが散見されます。「足るを知る」経営は、「やること」を決める以上に「やらないこと」を決める勇気を重視します。

- 儲かっていない事業、赤字の製品から撤退する

- 自社の強みを活かせない市場には手を出さない

- 過剰な値引き競争からは降りる

これは非常に勇気がいる決断です。特に、創業時から続く事業や、経営者自身の思い入れが強い事業を手放すのは辛いものです。しかし、ステップ1で明確にした自社の「分」に照らし合わせ、限られた経営資源を「本当に価値を生み出せる場所」に集中投下することが、会社全体の生産性を劇的に向上させます。

私が支援したある製造業は、長年続けてきた汎用品の製造の縮小を決定し、手間はかかる一方で高い技術力が必要な特注品の製造に集中化する決断をしました。一時的に売上は落ち込みましたが、数年後には利益率が3倍になり、収益性の高い優良企業へと生まれ変わりました。これこそが「やらないこと」を決めた成果です。

ステップ4:ステークホルダーとの「豊かさ」を育む

最後のステップは、会社の「内」と「外」に目を向け、関わる人々との関係性を豊かにしていくことです。

- 従業員への投資: 会社が持続的に成長するための最大の原動力は、従業員です。目先のコスト削減のために人件費や教育研修費を削るのではなく、むしろ積極的に投資します。働きやすい環境を整備し、公正な評価制度を導入し、一人ひとりの成長を支援する。従業員が「この会社で働き続けたい」と思える会社にすることが、結果的に生産性を高め、顧客満足度を向上させ、イノベーションを生み出す土壌となります。

- 顧客との対話: 顧客を単なる「売上をもたらす存在」として見るのではなく、共に価値を創造するパートナーとして捉えます。定期的にコミュニケーションを取り、顧客の抱える課題に真摯に耳を傾け、その解決に貢献する。そうした地道な活動が、価格競争に巻き込まれない強固な信頼関係(顧客ロイヤルティ)を築き上げるのです。

- 地域社会への貢献: 企業は地域社会という基盤の上に成り立っています。地域の清掃活動への参加、地元イベントへの協賛、学生のインターンシップ受け入れなど、できる範囲での社会貢献活動は、従業員の誇りを育み、企業の評判を高め、長期的には優秀な人材の確保にも繋がります。

これらの活動は、すぐには売上という形で結果が出ないかもしれません。しかし、こうした無形の資産を着実に積み上げていくことこそが、本当の意味での「豊かな会社」、すなわち「足るを知る」経営の完成形なのです。

Q&A

Q1. 「足るを知る」経営は、結局のところ成長を諦めることになりませんか?若手社員のモチベーションが下がってしまいそうで心配です

A. 非常に重要なご質問です。結論から言うと、決して成長を諦めることではありません。「足るを知る」経営が目指すのは、「成長の質の転換」です。闇雲に売上や規模という「量的成長」を追い求めるのではなく、顧客満足度、技術力、ブランド価値、従業員の働きがいといった「質的成長」を重視するのです。

若手社員には、この「質の高い成長」こそが、これからの時代に求められる企業の姿であることを、経営者自身の言葉で熱く語る必要があります。「我々は、業界で一番大きな会社を目指すのではない。業界で一番、お客様から『ありがとう』と言われる会社を目指すんだ」「日本で一番、社員が『この会社で働けて幸せだ』と思える会社を作ろう」。このようなビジョンは、若手社員にとっても大きなやりがいと誇りになり、高いモチベーションに繋がります。成長の定義を再構築し、全社で共有することが鍵となります。

Q2. 規模の大きな競合が大規模な設備投資等を行ってどんどん規模を拡大したりしているのを見ると、どうしても焦ってしまいます。この焦りとどう向き合えば良いですか?

A. そのお気持ち、痛いほどよく分かります。しかし、ここで思い出していただきたいのが、ステップ1で解説した「自社の分をわきまえる」ことです。競合と自社は、持っているリソースも、得意なことも、目指す頂上も違う、全く別の登山隊なのです。 競合が体力に任せて険しい岩壁を登っているからといって、装備の違う我々が同じルートを追いかける必要は全くありません。我々には、我々だけの、安全で景色の良い登山ルートがあるはずです。

比較すべき相手は、規模の大きな競合他社ではありません。まず比較すべきは「昨日の自社」です。昨日よりも今日、少しでも顧客に喜んでもらえたか。少しでも働きやすい職場になったか。少しでも会社の財務は健全になったか。この「自社との対話」に集中することで、他社への焦りというノイズから解放され、地に足のついた経営判断ができるようになります。

Q3. 理屈は分かりましたが、具体的に何から手をつけて良いか分かりません。最初の一歩は何でしょうか?

A. 私が推奨する「最初の一歩」は、経営者であるあなた自身が、静かな場所で一人の時間を作り、「自分は何のためにこの会社を経営しているのか」「会社を通じて、誰を、どのように幸せにしたいのか?」という原点に、もう一度立ち返ってみることです。

日々の業務に追われていると、この最も根源的な問いを忘れがちです。しかし、全ての戦略の源泉は、この経営者の「想い」にあります。その想いを再確認できたら、次に信頼できる右腕の役員や、長年連れ添ってくれた幹部社員と、一対一でじっくりと対話してみてください。「俺はこう思うんだけど、君はどう思う?」と。 外部の専門家である私のような経営コンサルタントに壁打ち相手としてご相談いただくのも、非常に有効な手段です。一人で抱え込まず、他者の視点を入れることで、必ず道は開けます。

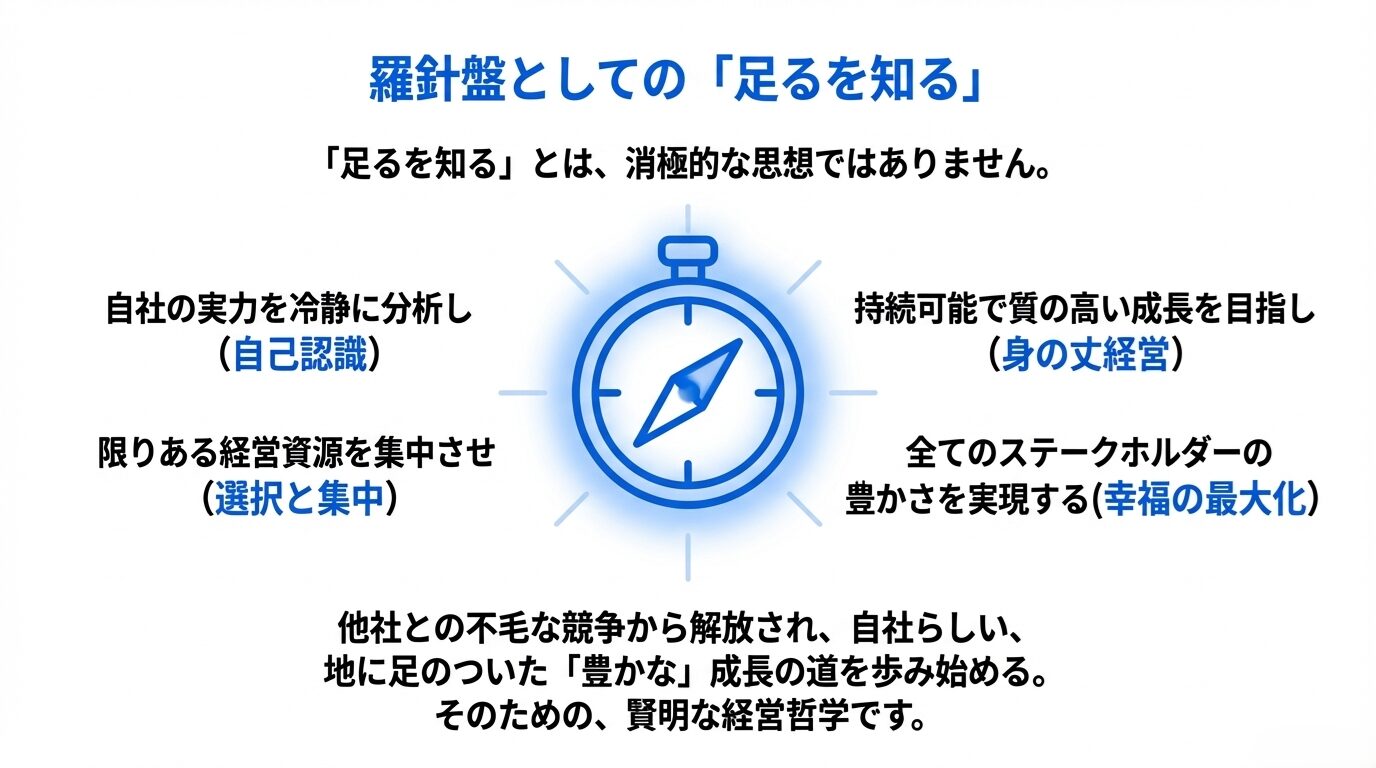

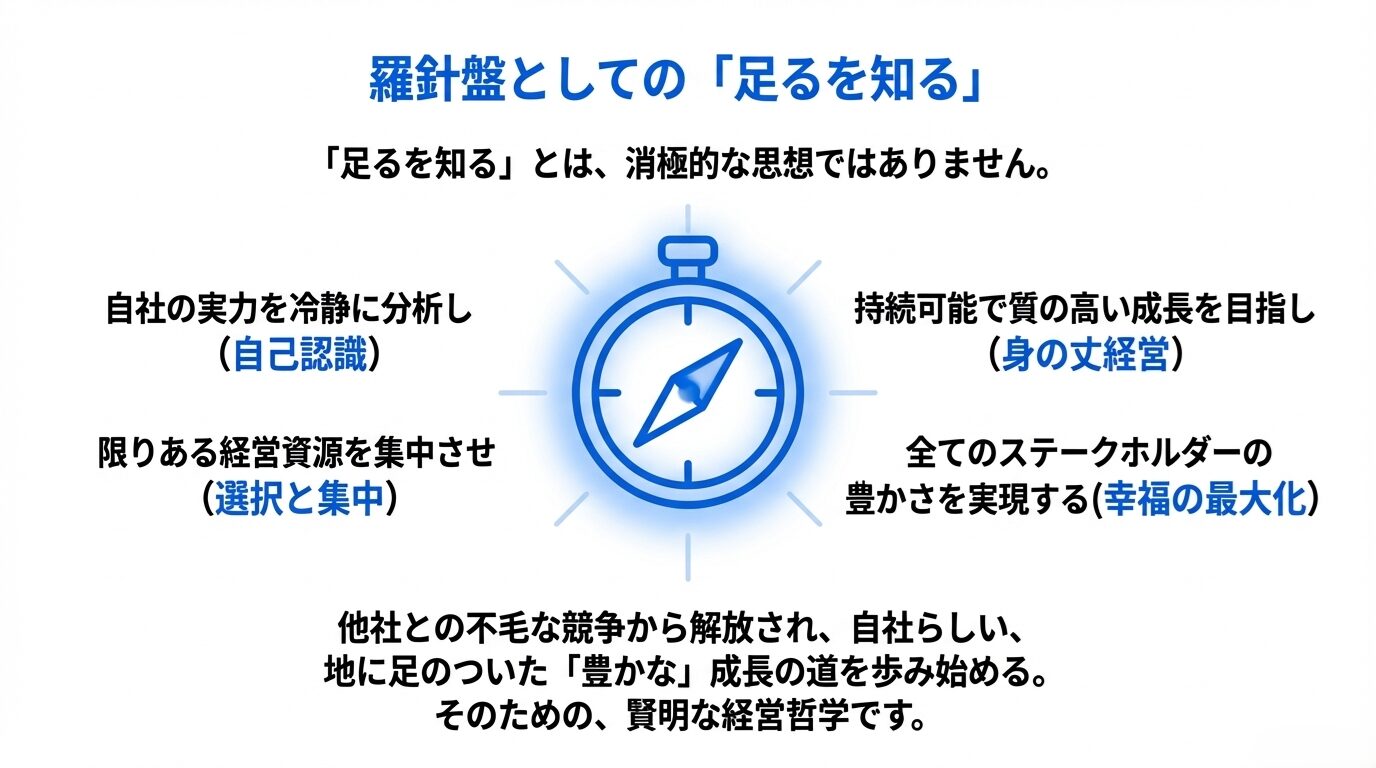

まとめ:賢明な経営判断の基盤としての「足るを知る」

本コラムでは、「足るを知る」という言葉が持つ、経営における真の意味と、その実践方法について解説してきました。「足るを知る」とは、決して「努力しないこと」や「成長の放棄」を意味する消極的な思想ではありません。

それは、

- 自社の実力を冷静に分析し(自己認識)、

- 限りある経営資源を最も効果的な場所に集中させ(選択と集中)、

- 目先の規模拡大に惑わされず、持続可能で質の高い成長を目指し(身の丈経営)、

- 最終的に、従業員、顧客、そして経営者自身を含む、全てのステークホルダーの豊かさを実現する(幸福の最大化)

という、極めて戦略的で、賢明な経営哲学です。 変化の激しい時代だからこそ、むやみにアクセルを踏み続けるのではなく、一度立ち止まり、自社の羅針盤を確認する勇気が求められています。

「足るを知る」という視点を持つことで、あなたは他社との不毛な競争から解放され、自社らしい、地に足のついた、そして何より「豊かな」成長の道を歩み始めることができるでしょう。 このコラムが、日々の経営に奮闘されているあなたにとって、新たな気づきと、明日への活力を得る一助となれば、これに勝る喜びはありません。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)