唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉が飛び交う中、「自社にはどんなDXが必要なんだろう?」と悩んでいませんか?特に、限られたリソースの中で何を優先すべきかを決めるのは難しいものです。

実は、最適なDXの答えは「あなたの会社自身の中」に隠れています。会社の現状や特性、目指すべき方向性を整理することで、自社に本当に必要なDXが見えてきます。

この記事では、DXを進めるための基本的な考え方や、効果的なスタート方法を具体的に解説していきます。あなたが自社に合ったDXを見つけ、実現するためのヒントを得られる内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。

DXの基本

DXの定義と背景

DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉、最近よく耳にしますが、意味が曖昧に感じることも多いのではないでしょうか。

簡単に言うと、DXとは「デジタル技術を使って会社の仕組みや働き方を根本からよくすること」です。たとえば、紙ベースで行っていた作業をデジタル化するのはその一例ですが、実はDXの目的はもっと深いところにあります。

DXの真の目標は、「会社の競争力を高めること」に他なりません。

言い換えれば、今のやり方では時代についていけない部分を変えて、会社を次のステージに進めるための取り組みです。

ただ、これを聞くと、「自分の会社には関係ないのでは?」と思うかもしれません。

しかし、実際にはどんな会社にもDXは必要で、規模や業種にかかわらず取り組める方法があります。

では、なぜDXが必要なのか?

その背景には様々な要因があるのですが、わかりやすくお伝えすると以下の3点です。

- お客様の期待が変わっている:インターネットやスマートフォンの普及で、今のお客様は「早く」「便利で」「わかりやすい」サービスを求めています。この変化に対応するためには、デジタルの力が欠かせません。

- 技術が会社を変える時代:AIやクラウドといった技術が登場し、これをうまく活用できる会社が市場で優位に立っています。逆に、旧来の古い方法に固執し続ける会社が競争で生き抜いていくことは難しくなっています。

- 働き方が進化している:リモートワークやオンライン会議が普及し、業務の効率化が求められています。この流れに乗るには、デジタル技術を使って働き方そのものを見直す必要があります。

DXは、こうした時代の変化に対応するための手段であり、会社を守り、成長させるための「武器」です。

この先を読み進めることで、あなたの会社にとってどんなDXが必要なのかが、少しずつ明確になっていくでしょう。

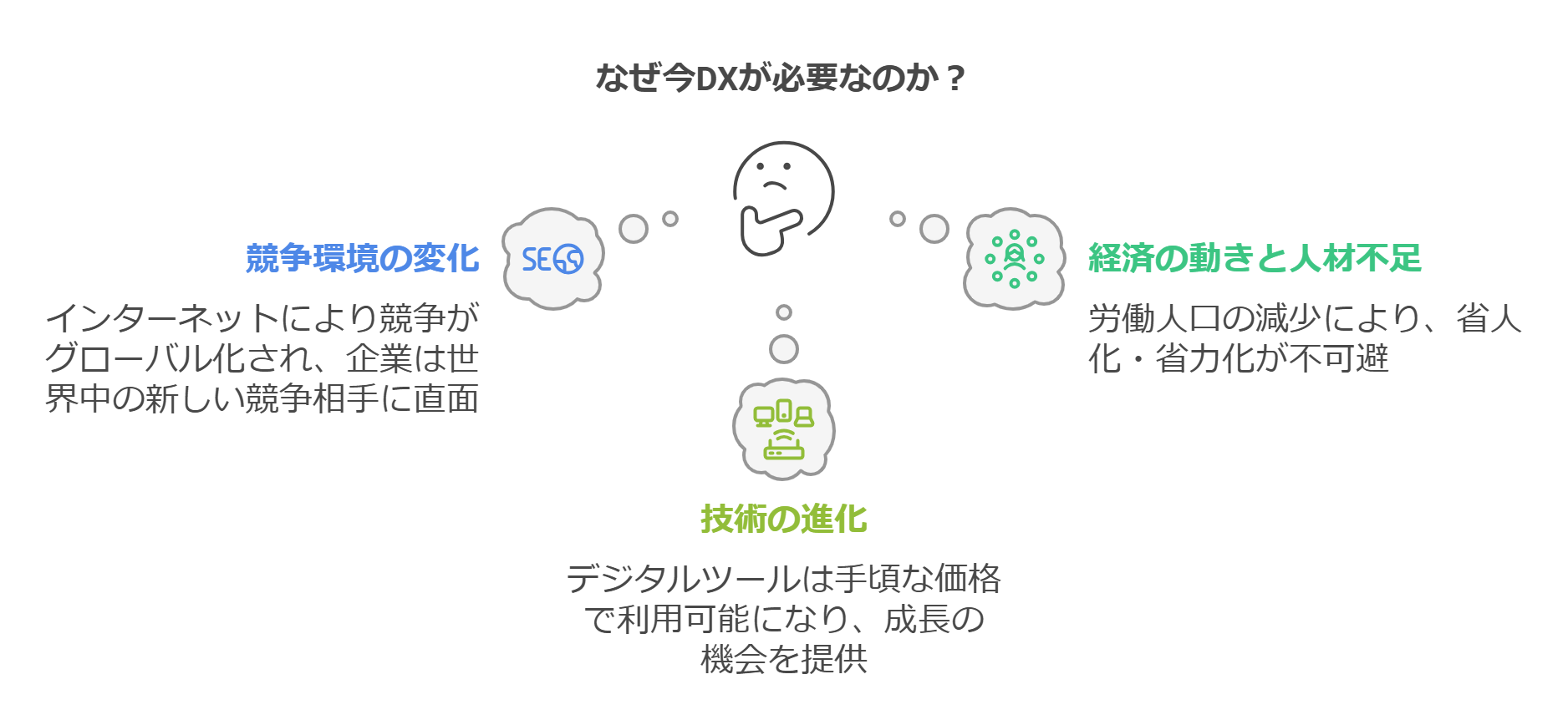

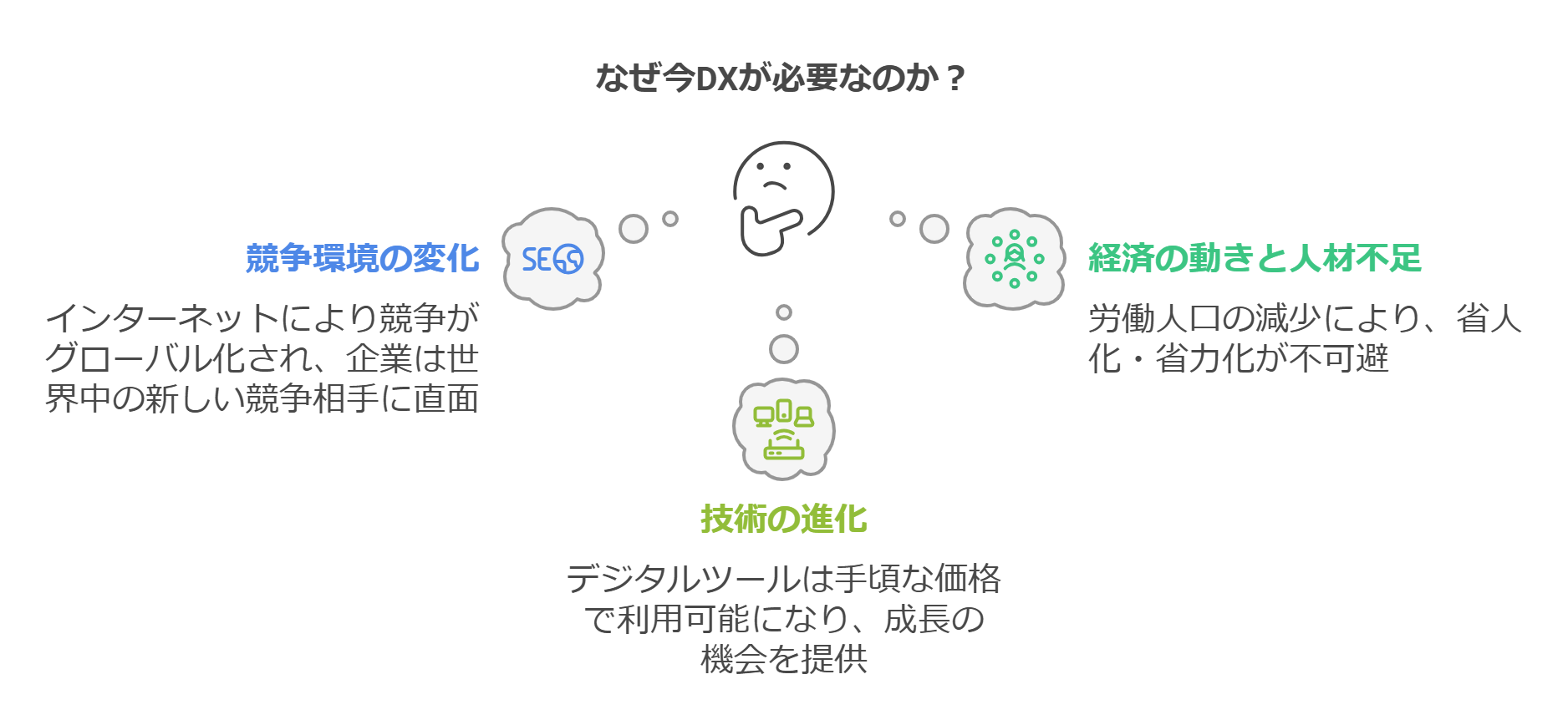

なぜ今DXが必要なのか

「DXは必要だ」とよく聞くものの、なぜ今、それが求められているのでしょうか?その理由は、時代の大きな変化が会社を取り巻く環境を激変させているからです。

まず押さえておきたいのは、「時代のスピード」 です。例えば、ほんの数年前まで当たり前だったFAXのやり取りや対面販売は、今やオンラインシステムやEC(電子商取引)に置き換わりつつあります。お客様も「もっと便利な方法があるのでは?」と期待を寄せるようになり、従来のやり方では満足してもらえなくなっています。

さらに、DXが必要な背景には、次の3つのポイントがあります。

- 競争環境の変化:昔なら地域の中で競争することが多かった中小企業も、インターネットの普及で全国や世界中の企業と勝負する時代になりました。たとえば、ECサイトを運営する地元企業が、大手通販サイトや海外の企業と直接競争するケースも増えています。

- 経済の動きと人材不足:少子高齢化や労働人口の減少によって、以前よりも効率的な働き方が求められています。同じ仕事を今まで以上に少ない人数でこなさなければならない状況が、多くの企業に迫っているのです。DXは、この問題を解決するための手段として非常に有効です。

- 技術進化によるチャンス:デジタル技術の進歩により、以前なら大企業にしか手が届かなかったようなツールが、手頃な価格で中小企業にも利用できるようになりました。たとえば、クラウドサービスは高額なシステム導入が不要で、スモールスタートが可能です。これを活用しない手はありません。

こうした理由から、DXは単なるトレンドではなく、今すぐ始めるべき「生き残りと成長のカギ」なのです。

次に進む前に、まず「自社の中でどんな変化が必要なのか」を意識し始めてみましょう。それがDX成功の第一歩となります。

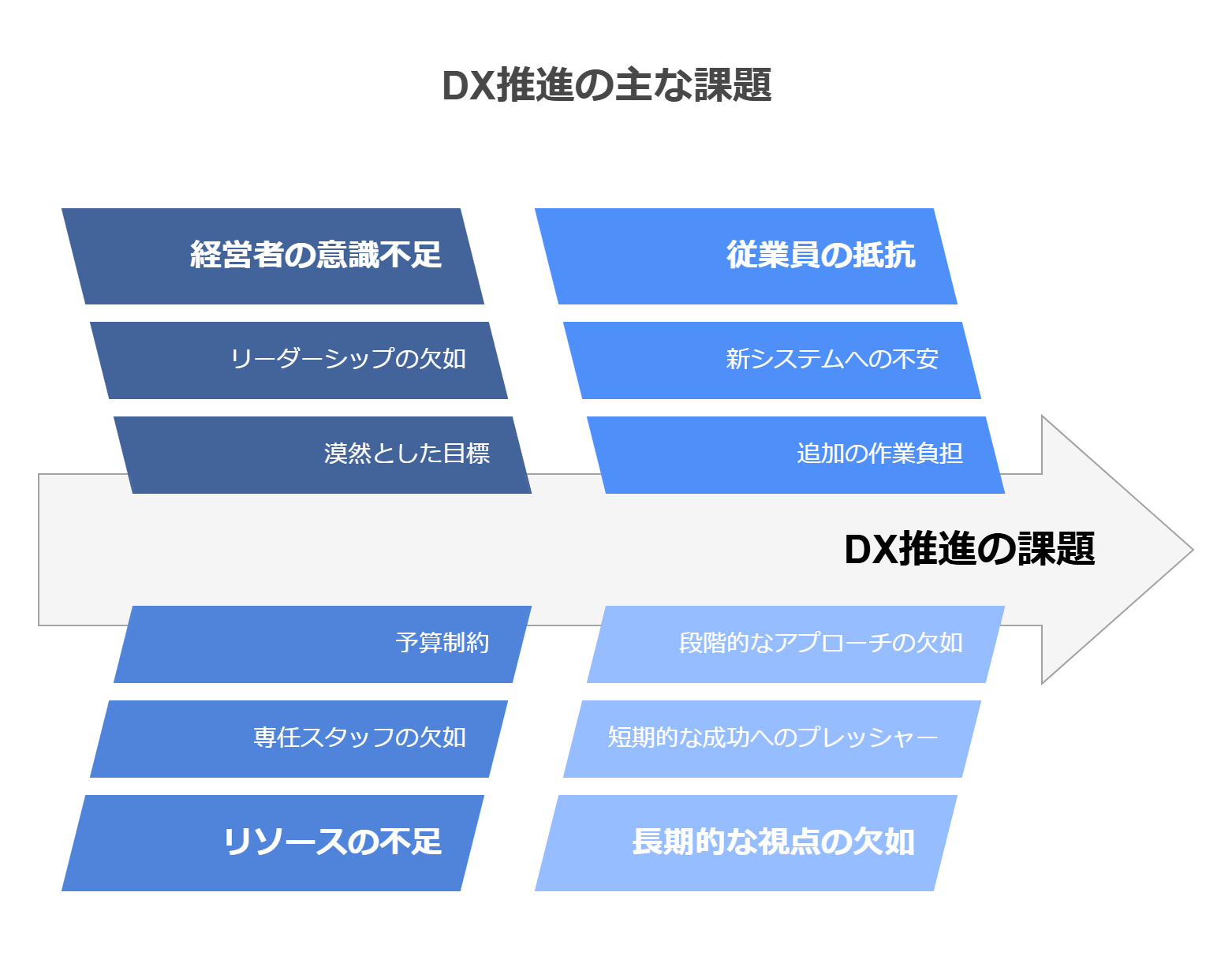

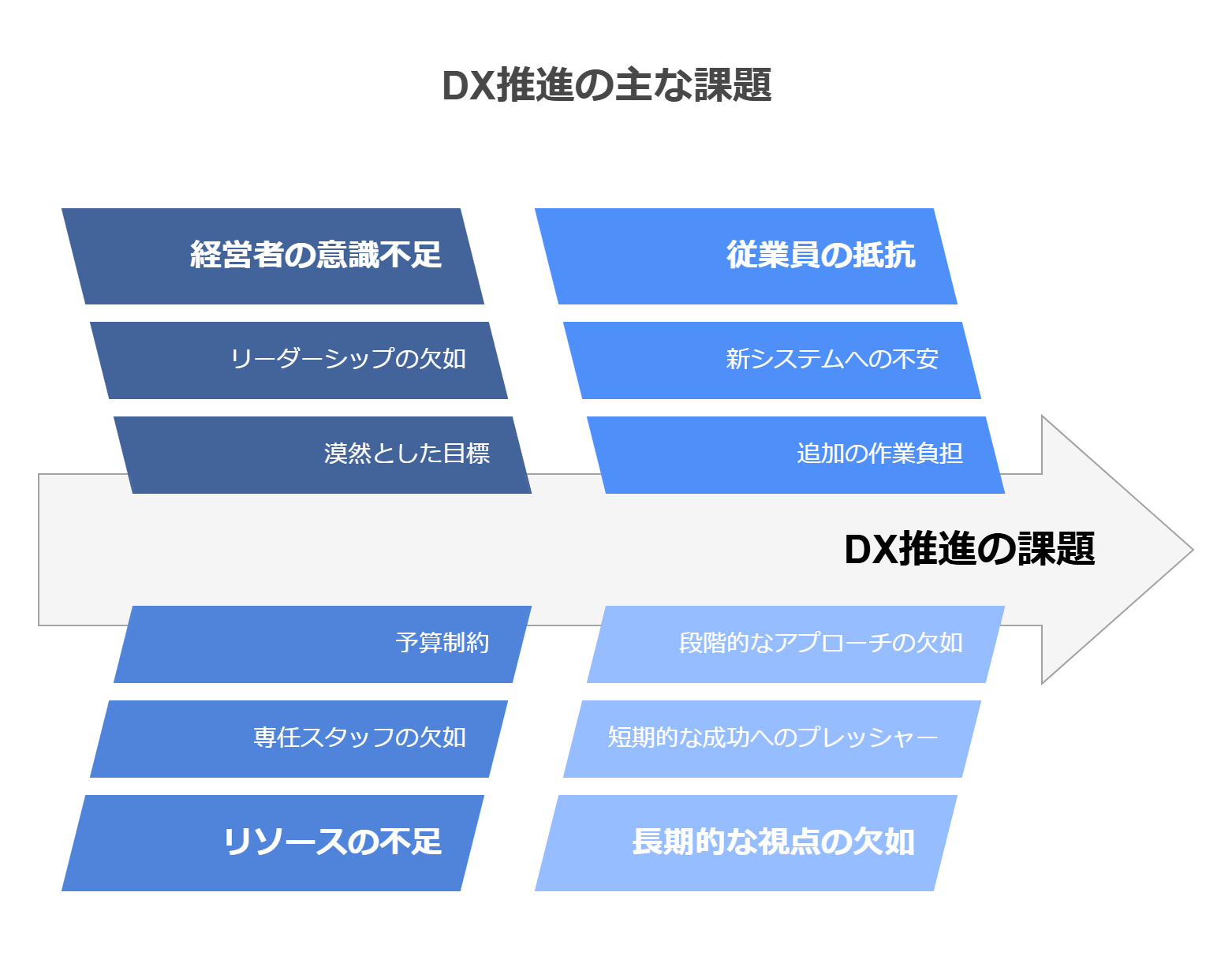

DX推進の主な課題

DXは会社を飛躍的に成長させる可能性を秘めていますが、実際には多くの企業が取り組む中で壁にぶつかっています。それを乗り越えるためには、課題を正しく認識し、解決策を準備することが重要です。

主な課題は以下の4つです。

- 経営者の意識不足と目的の不明確さ:DXは会社全体の仕組みを変える取り組みであるため、経営者が中心となって進める必要があります。しかし、「DXは現場や専門家に任せればいい」と考える経営者も少なくありません。また、「なぜDXをやるのか?」が曖昧であることも問題です。

「業務効率化」や「売上向上」など漠然とした目標ではなく、具体的なゴールを設定する必要があります。たとえば、「在庫管理のデジタル化で誤差を減らす」「顧客対応を迅速化するためにチャットツールを導入する」といった目標を明確にすることが、DX成功への第一歩です。 - リソース(人材・予算)の不足:中小企業では、「DXに取り組む人材も予算も足りない」という現実があります。特に中小企業の場合、DXを専任で担当できるスタッフを確保する余裕はないということが多いのが現実です。その結果、デジタル化に手がつけられないままになってしまうことも少なくありません。

この課題を解消するには、まずは外部の専門家や補助金制度などを上手く活用しながら、小さなプロジェクトから始めることが現実的な対応になります。また、手軽に導入できるクラウドツールを試してみるのも効果的です。 - 従業員の抵抗感:新しい仕組みやシステムの導入に対して、「難しそう」「手間が増えるだけでは?」といった不安や抵抗感を抱く従業員も多いでしょう。これは人間の心理として自然な反応ですが、放置しておくとDXが思うように進まなくなります。解決のカギは、「従業員がDXの成果を実感できる仕組み」を作ることです。たとえば、まず現場で業務負担を軽減する仕組みを導入し、「これなら簡単だし、便利だ」と感じてもらえる成功体験を提供することが有効です。

- 長期的な視点の欠如:DXは短期間で終わる取り組みではなく、時間をかけて企業全体を進化させていくプロセスです。しかし、「すぐに結果を出さないといけない」というプレッシャーから、焦って導入を進めすぎて失敗する企業も少なくありません。特に中小企業では、「小さく始めて成功したら拡大する」という段階的な進め方が重要です。一度に多くの変化を起こそうとせず、無理のないペースで取り組むことがDX成功の秘訣です。

このように課題を整理することで、DX推進の道筋が見えやすくなります。

次の章では、自社に合ったDXを見つけるための具体的なアプローチについて解説していきます。

自社に合うDXを見つけるためのアプローチ

DXを成功させるためには、自社にとって「必要なDX」を明確にすることが欠かせません。

世の中には多くのデジタル技術やツールが溢れていますが、すべてを取り入れる必要はありません。

大切なのは、自社の課題や目標にピッタリ合った取り組みを見つけることです。

経営課題を明確にする

DXを進める第一歩は、「経営課題を明確にすること」 です。

多くの企業は、DXを始める際に「現場の効率化」や「ITツールの導入」から考えがちですが、これは順序として適切ではありません。

重要なのは、「会社全体としてどのような目標を達成したいのか」 を経営者自身がしっかりと考え、その課題を具体的に設定することです。

経営課題を明確にする際には、次のようなステップを意識してください。

- 長期的なビジョンを描く:DXは単なるデジタル化ではなく、会社の方向性を変える取り組みです。「5年後、10年後の理想の姿」を描くことで、その達成に向けた課題が見えてきます。

- 現状の経営課題を設定する:経営課題には「利益率の改善」「新規顧客の獲得」「人手不足の解消」などが含まれます。具体的な課題を洗い出し、優先順位をつけることが重要です。

- 数字で示せる目標を立てる:たとえば、「売上を〇〇%向上させる」「コストを〇〇%削減する」といった具体的な目標を設定することで、DXの進むべき方向がはっきりします。

経営課題を明確にした上で、それを支えるために必要な業務課題やITツールを検討することが、DX成功のカギです。この検討順序を守ることで、導入する技術や仕組みが「目的に合ったもの」になるため、成果が得やすくなります。

DXの検討順序についてその理由の詳細を知りたい方は、以下の記事をお読みください。

自社の業務課題を可視化する

経営課題が明確になったら、次に取り組むのは業務課題の可視化です。

経営課題を達成するために、どの業務がボトルネックになっているのか、どの部分を効率化すべきなのかを具体的に洗い出します。

業務課題を可視化する際のポイントは、以下の3点です。

- 現場の声を聞く:日常業務の中で「非効率」と感じる部分をリストアップします。たとえば、「手作業の多い在庫管理」「情報共有がスムーズでない営業活動」などが挙げられます。

- データを基に分析する:作業時間、エラー率、顧客対応の速度などのデータを収集することで、課題を客観的に評価できます。

- 経営課題との関連性を整理する:可視化した業務課題が、経営課題の達成にどうつながるのかを考え、優先順位をつけます。

このように、経営課題を中心に据えながら業務課題を見つけていくことで、DXが会社全体にとって意義のあるプロジェクトとして進められるようになります。

成功に向けた社内巻き込みの方法

DXを成功させるためには、経営者だけでなく、 社内全員が「自分ごと」として捉えられる環境を作ることが不可欠です。

多くのDXプロジェクトが途中で頓挫する背景には、従業員の理解不足やモチベーションの低下があります。これを防ぐために、社内の巻き込み方を慎重に計画する必要があります。

成功に向けたポイントは次の3つです。

- 経営者が旗振り役を担う

DXは会社の変革そのものです。だからこそ、 経営者自身が先頭に立ち、DXの重要性を明確に伝える必要があります。特に重要なのは、「なぜこの取り組みが必要なのか?」「最終的にどのような成果を目指しているのか?」を従業員にわかりやすく説明することです。経営者がリーダーシップを発揮することで、社内全体に一体感が生まれます。 - 現場のメリットを具体的に示す

DXが現場の業務にどのようなメリットをもたらすのかを具体的に伝えることが重要です。「効率化」や「成長」などの抽象的な表現ではなく、次のように具体的な例を示すことで、従業員が納得しやすくなります。

・日報のデジタル化で1日30分の作業が削減される

・在庫管理システムの導入で、棚卸し作業が半分の時間で済む

・チャットツールの活用で、社内の連絡がスムーズになり電話対応が減る

こうした具体例を示すことで、従業員が「これは自分にとって有益だ」と感じやすくなり、プロジェクトへの参加意識が高まります。 - 成功事例を共有し、信頼感を育む

DXプロジェクトが進む中で得られた小さな成功体験を積極的に共有することが、社内のモチベーション向上につながります。たとえば、「新しいツールを導入したことで作業時間が〇〇%短縮された」などの具体的な成果を共有することで、他の従業員も「やってみよう」と前向きな気持ちになりやすくなります。 - 従業員からのフィードバックを重視する

DXは一方的に進めるのではなく、現場の声を取り入れながら柔軟に進化させる必要があります。導入したツールや仕組みが使いやすいか、課題が残っていないかを定期的にヒアリングすることで、従業員の不安や抵抗感を解消することができます。これにより、「みんなで作り上げていく」という意識が芽生え、よりスムーズにプロジェクトが進行します。

社内全体でDXを進めるためには、 経営者のリーダーシップと現場の納得感を両立させること が重要です。

このアプローチによって、DXが「一部の人の取り組み」ではなく、「会社全体のプロジェクト」として認識されるようになります。

Q&A

Q1. DXを始めるにはどのくらいのコストが必要ですか?

A:DXのコストは、取り組む内容やプロジェクトの規模によって大きく異なります。小規模のツール導入なら月数千円程度から始められる場合もありますし、本格的なシステム導入や業務全体の見直しを行う場合には数百万円から数千万・数億円以上の投資が必要になることもあります。たとえば、クラウド型の業務効率化ツールは初期費用が低く、中小企業でも無理なく始められる選択肢として人気があります。また、国の補助金制度を活用することでコスト負担を軽減することも可能です。IT導入補助金や業務改善助成金等の活用を検討するとよいでしょう。

Q2. DXを推進しても、DXツールを現場が使いこなせないのでは?

A:現場での活用に対する不安はよく聞かれるテーマですが、これにはいくつかの解決策があります。まず、選ぶDXツール自体が直感的で操作しやすいことが重要です。難解で多機能のツールですと従業員に負担をかけ、かえって抵抗感を生むことがあります。また、新しい仕組みを導入する前には、従業員の声を聞きながら準備を進めることが効果的です。実際に試用し、「これならできそうだ」という感触を持ってもらうことがポイントです。そして、導入後には丁寧なトレーニングやサポート体制を整えることで、スムーズな活用が期待できます。

Q3. DXを進めるうえで、まず何から手をつければいいですか?

A:DXの第一歩は、自社の経営課題を明確にすることです。「会社のビジョンは何か?」「会社としてどのような課題を解決すべきなのか?」を具体的に考えます。そのうえで、打ち手を絞り込んでいくと、自然と優先順位が見えてきます。たとえば、生産性向上が経営課題として設定された中で、紙の書類管理が業務非効率の大きな原因になっているのであればデジタル化を検討する、顧客情報の共有が不十分で生産性が低下しているのであれば顧客管理システムを導入する、といったように、取り組みやすい部分から始めると良いでしょう。これにより、初期投資を抑えながら効果を実感できます。

Q4. DXはどのくらいの期間で効果が出ますか?

A:効果が出るまでの期間は、取り組む内容や規模によって大きく異なります。たとえば、書類管理の自動化など短期的な改善が期待できる取り組みでは、数週間から数か月で成果を実感できることが多いです。一方で、会社全体の業務改善や売上向上といった長期的な成果を目指すプロジェクトの場合、効果が表れるまでに1年以上かかることもあります。大切なのは、短期的な成果と長期的な成果を分けて計画し、無理のないペースで進めることです。

Q5. DXを進める際に外部の専門家に頼るべきですか?

A:外部の専門家を活用することで、DXをスムーズに進められることも多いため、非常に有効な手段の1つです。特に、自社にDXのノウハウがない場合や、適切なツール選びに迷っている場合には、プロの助けを借りることで失敗のリスクを大幅に減らすことができます。ただし、すべてを専門家に任せきりにするのは得策ではありません。経営者自身がプロジェクトの全体像を把握し、主導権を持ちながら主体的に進めることで、より効果的な結果が得られるでしょう。また、若手人材をプロジェクトに導入することで、専門家の知見・ノウハウを吸収させることが可能です。次世代のDX人材の育成に資する取り組みになるのであれば、専門家に支払う報酬の投資対効果も変わってくるでしょう。

まとめ

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、中小企業が生き残り、成長を続けるために必要不可欠な取り組みです。

ただし、その進め方を間違えると、時間やコストを無駄にするリスクがあります。

本記事で解説した通り、DXを成功させるには、まず経営課題を明確にし、それを軸に業務課題やITの導入を考えることが重要です。

また、DXは単なるツールの導入ではなく、会社全体の仕組みや働き方を見直すプロセスです。そのため、経営者がリーダーシップを発揮し、社内の協力を得ながら進めていくことが不可欠です。

焦らずに一歩ずつ進めることで、小さな成功が積み重なり、大きな成果につながります。

DXは、最終的には「自社の可能性を最大化するための手段」です。まずは現状を見直し、できるところから取り組んでみてください。

DXの具体的な進め方やツール選定、社内体制づくりなど、お悩みやご不明点がありましたらお気軽にご相談ください。唐澤経営コンサルティング事務所では、中小企業診断士・ITストラテジストとして、中堅中小企業の規模や業種に合わせた最適なアドバイスとサポートを行っています。

お問い合わせや無料相談は、以下のフォームからお願いいたします。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)