唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

突然ですが、あなたの会社で、このような光景は見られませんか?

- 会議の場で、特定の社員のミスを名指しで厳しく追及する。

- フロアに響き渡る大声で、部下を怒鳴りつける。

- 他の社員が見ている前で、一人の社員を立たせて長時間説教する。

これらは「公開叱責」と呼ばれる行為です。もしかしたら、叱責している本人には「他の社員への見せしめとして」「組織の規律を保つために」「本人の成長を願う熱い思いから」といった正当な理由があるのかもしれません。

しかし、数々の会社組織を見てきた私から断言させていただきます。良かれと思ってやっているその「公開叱責」は、組織の成長を促すどころか、社員の心を蝕み、静かに組織を崩壊へと導く「猛毒」に他なりません。

本コラムでは、なぜリーダーは人前で部下を叱ってしまうのか、その心理的背景を解き明かし、公開叱責が組織に与える深刻な悪影響を、具体的なデータや私のコンサルティング事例を交えて徹底的に解説します。そして、組織を成長させる真のリーダーシップとは何か、明日から実践できる部下との向き合い方について、具体的な処方箋を提示します。

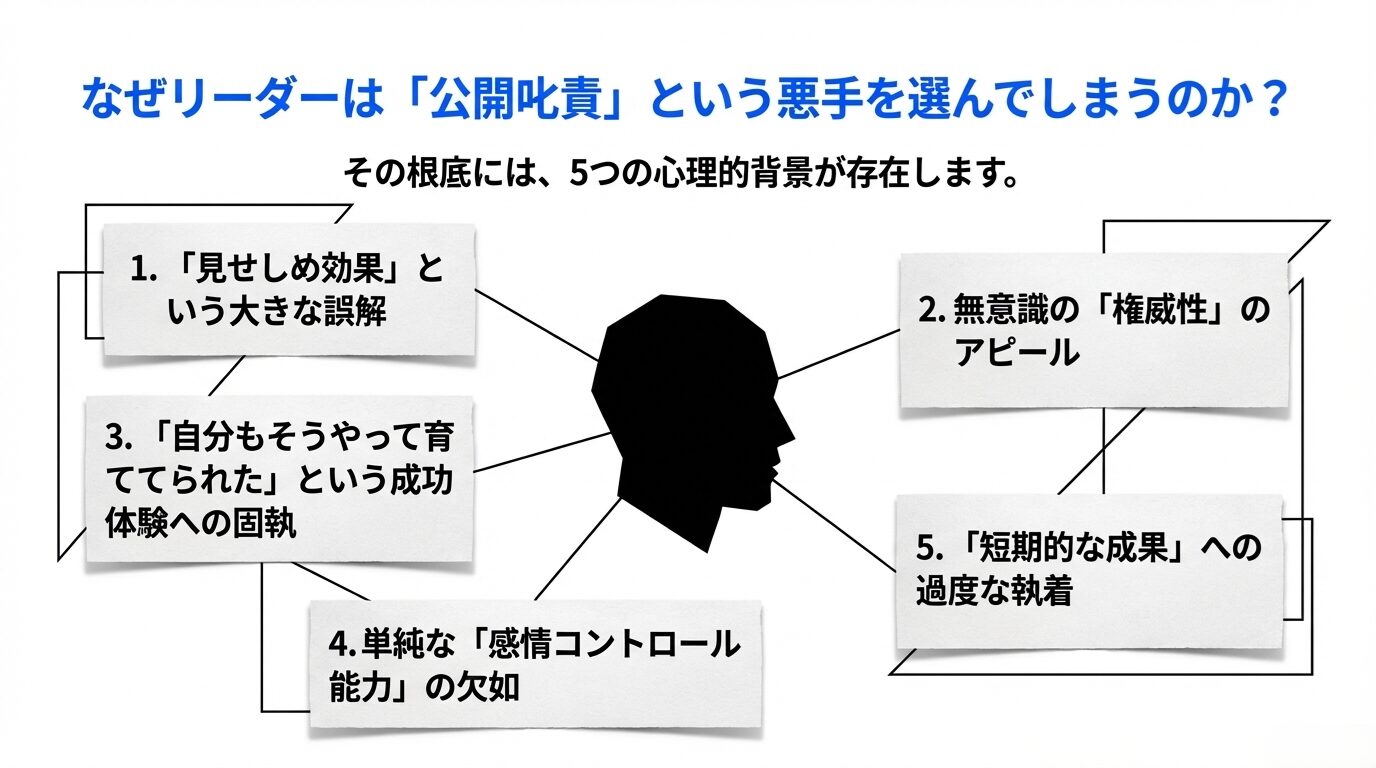

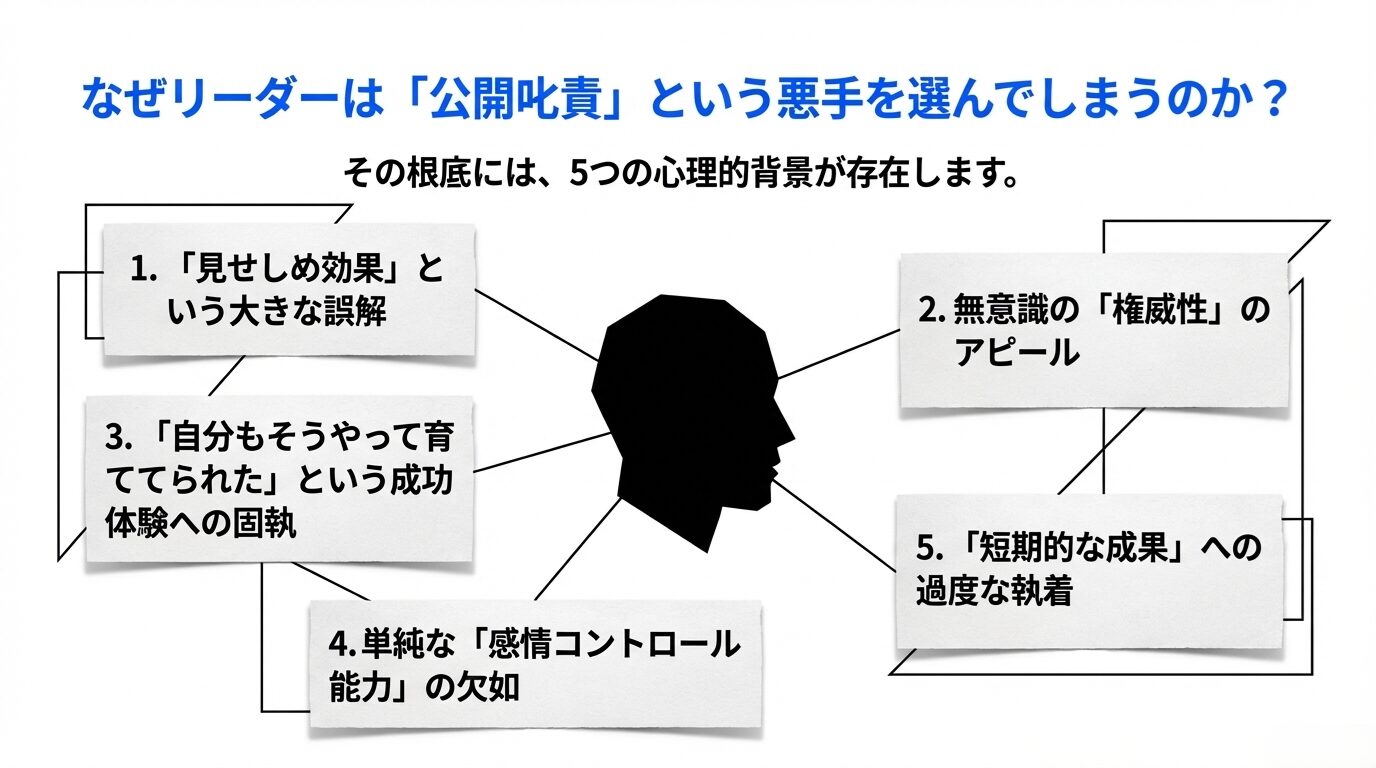

なぜリーダーは「公開叱責」という悪手を選んでしまうのか?

人間は感情の生き物です。しかし、リーダーという立場にある人間が、なぜ部下を人前で叱責するという手段を選んでしまうのでしょうか?私のコンサルティング経験を踏まえると、その根底にある心理は、主に以下の5つに集約されます。

理由①:「見せしめ効果」という大きな誤解

最も多くのリーダーが公開叱責をした理由として口にするのが、「他の社員への戒めのため」という理由です。一人のミスを全員の前で厳しく指摘することで、同様のミスを防ぎ、組織全体の緊張感を高めることができる、という考え方です。一見、合理的に聞こえるかもしれません。しかし、これは短期的な効果しかなく、長期的には深刻な副作用をもたらします。恐怖によって生まれるのは「規律」ではなく「萎縮」です。この点については、後ほど詳しく解説します。

理由②:無意識の「権威性」のアピール

リーダーも人間です。自分の立場や権威を周囲に示したい、という欲求が無意識に働くことがあります。「自分は一番会社やチームのことを考えている」「自分には部下を指導する力がある」という姿を他の社員に見せつけることで、自身の優位性を確認し、安心したいという欲求があるのです。これは、心理学でいう「マウンティング」の一種とも言えるでしょう。しかし、真のリーダーシップは、権威を振りかざすことではなく、部下からの信頼によって築かれるものだと私は考えます。

理由③:「自分もそうやって育てられた」という成功体験への固執

特に、自身が若い頃に厳しい指導を受けて成長してきた経験を持つ経営者や管理職の方に多い傾向です。「昔は上司に罵声を浴びせられ、殴られながら必死に仕事を覚えたもんだ。それに比べれば、今の叱責など大したことはない」、このような内容です。こうした自身の過去の成功体験は、無意識の偏見となり、時代の変化や価値観の多様性を見えなくしてしまいます。昭和のやり方が通用した時代と現代とでは、働く人々の価値観も、労働市場も、そして法律さえも全く異なっていることを認識すべきでしょう。

理由④:単純な「感情コントロール能力」の欠如

敢えて厳しい言い方をします。感情のままに怒りを爆発させてしまうのは、リーダーとして、そして社会人としての未熟さの表れです。特に、多忙な中堅中小企業の経営者や管理職は、プレッシャーやストレスを常に抱えています。その捌け口として、立場の弱い部下に感情をぶつけてしまうというケースは実は少なくありません。これは、リーダーシップの問題以前に、個人の「アンガーマネジメント(怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニング)」の課題と言えるでしょう。

理由⑤:「短期的な成果」への過度な執着

「すぐに結果を出せ!」「なぜできないんだ!?」という叱責の背景には、短期的な業績向上への強いプレッシャーがあります。もちろん、企業が利益追求するのは当たり前です。利益がなければ、企業は存続できません。しかし、あまりに目先の数字にとらわれるあまり、人材育成という長期的な視点が抜け落ちてしまうと、組織の持続的な成長を望むことはできません。人前での公開叱責は、一時的に部下を動かす要因にはなるかもしれませんが、それは馬を鞭で叩いて無理やり走らせていることと同じです。部下は疲弊し、やがては動かなくなってしまうか離職してしまうでしょう。

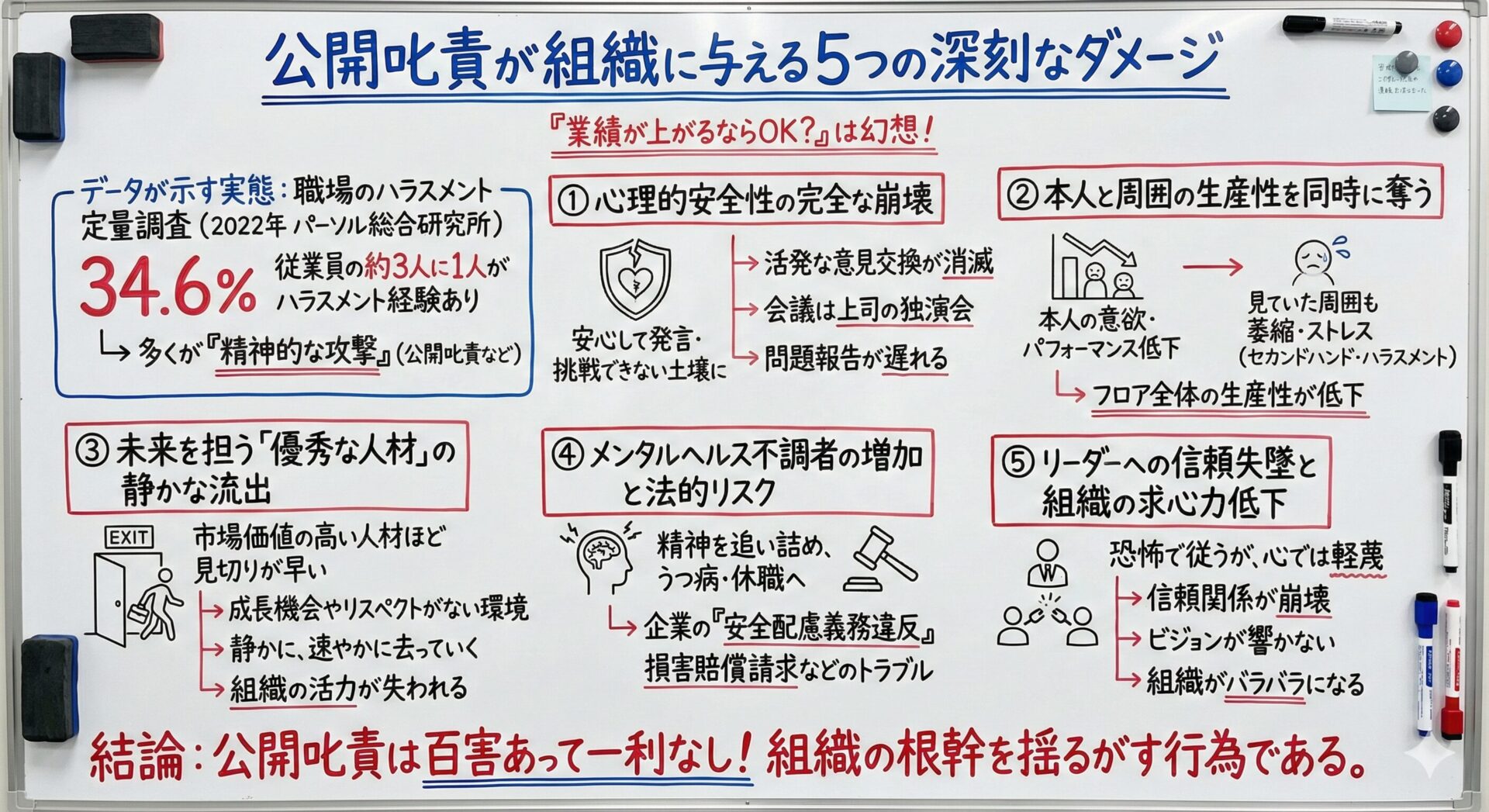

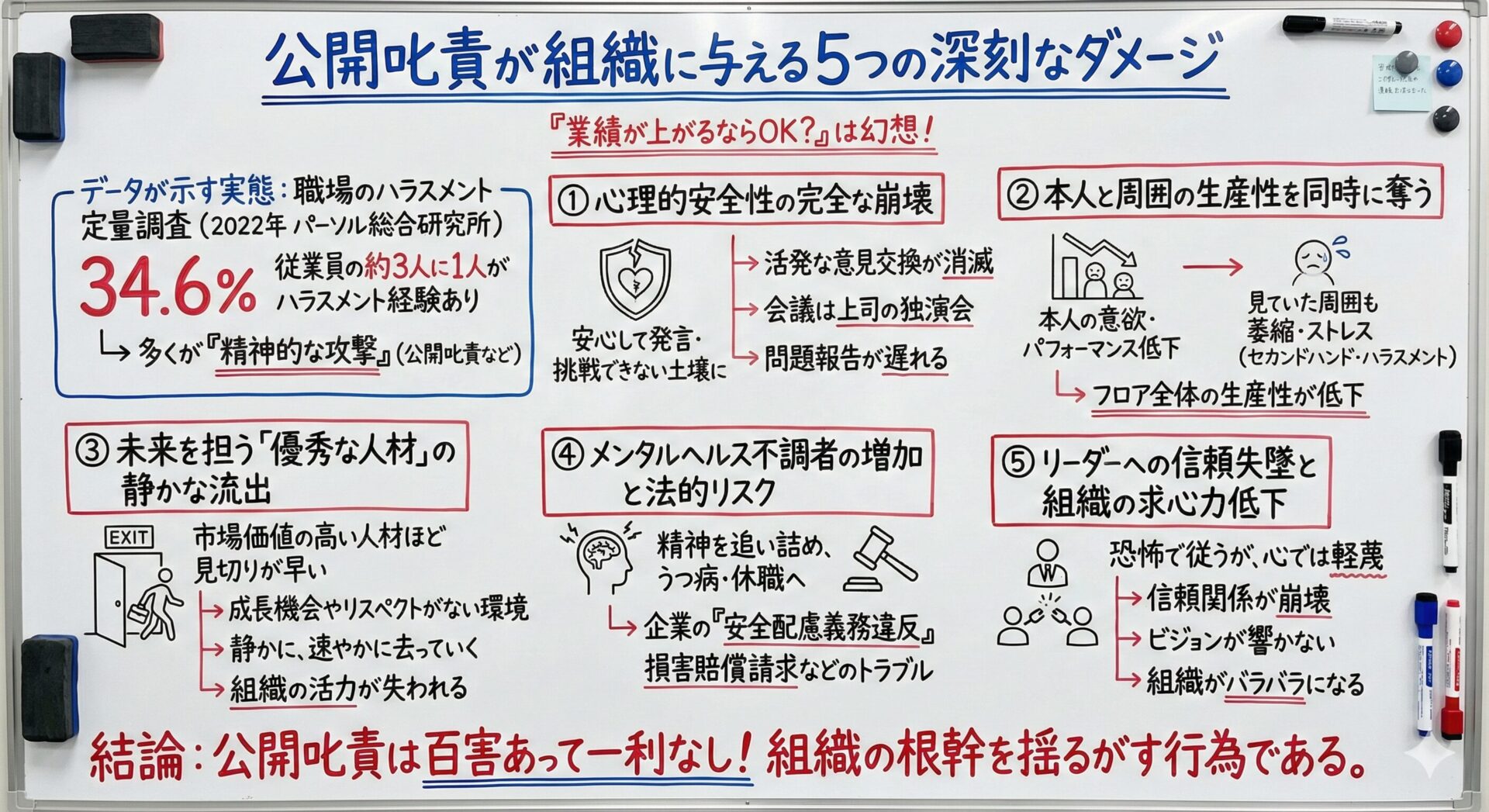

公開叱責が組織に与える5つの深刻なダメージ

「多少厳しかったとしても、それで業績が上がるなら手段として問題ないのでは?」という声が聞こえてきそうです。しかし、それは幻想です。公開叱責が常態化している組織は、目に見えないところで確実に蝕まれ、やがて大きな代償を支払うことになります。

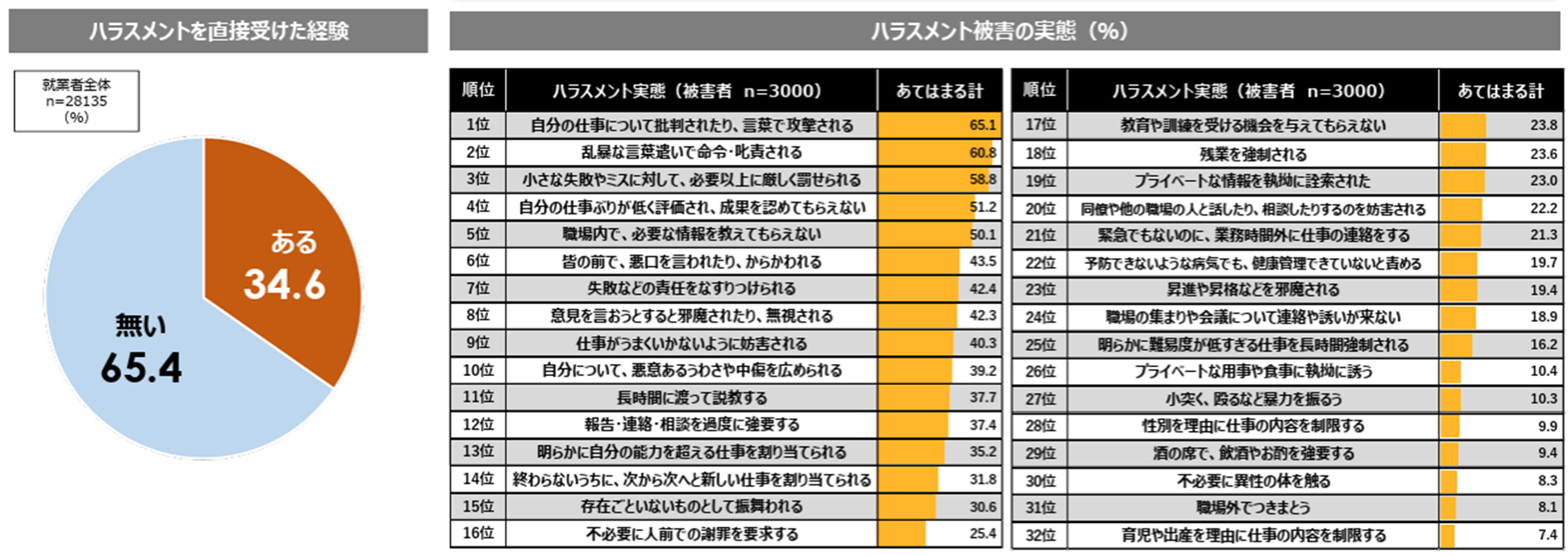

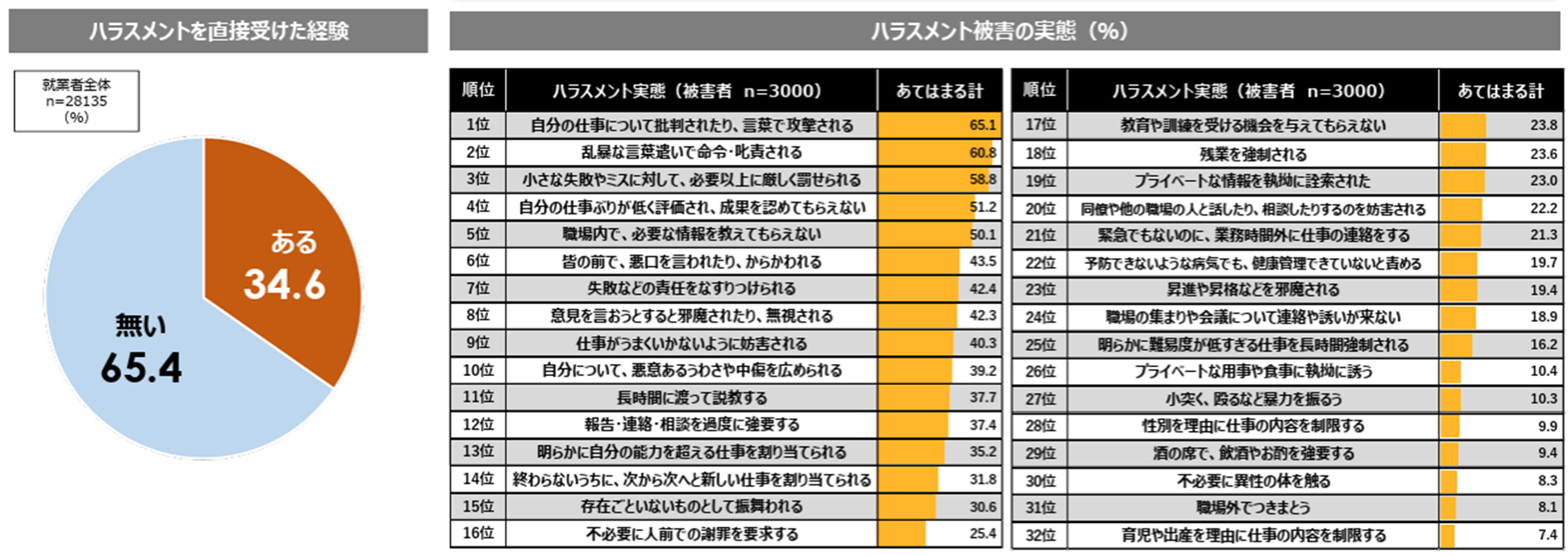

ここで、一つの信頼できるデータをご紹介します。 2022年にパーソル総合研究所が実施した「職場のハラスメントについての定量調査」によると、驚くべきことに、調査対象の従業員の34.6%が、過去3年間に何らかのハラスメントを経験したと回答しています。 そして、そのハラスメントの内容として多く挙げられているのが、まさに公開叱責を含む「精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)」なのです。

このデータは、もはや一部の特殊な企業の問題ではなく、多くの職場で起こりうる、非常に身近な問題であることを示しています。

では、こうした行為が組織に具体的にどのようなダメージを与えるのでしょうか?私がこれまで見てきた数多くの事例から、特に深刻な5つの悪影響を解説します。

悪影響①:心理的安全性の完全な崩壊

近年、組織論で非常に重要視されている概念に「心理的安全性」があります。これは、組織の中で自分の考えや気持ちを、誰に対してでも安心して発言できる状態のことを指します。失敗を恐れずに挑戦できる土壌、と言い換えても良いでしょう。イノベーションや生産性の向上には、この心理的安全性が不可欠であることは、多くの研究で証明されています。

公開叱責は、この心理的安全性を根底から破壊します。「あんな風に怒られたくない」「馬鹿だと思われたくない」「余計なことを言って睨まれたくない」——。社員がそう感じた瞬間から、組織からは活発な意見交換は完全に消え失せます。会議は上司の独演会となり、部下はただ黙って頷くだけ。誰もリスクを取って新しいことに挑戦しようとはすることもなく、問題が発生しても報告が遅れ、傷口が大きく広がってしまうのです。

心理的安全性については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

悪影響②:本人と周囲の生産性を同時に奪う

叱責された本人のモチベーションが下がり、パフォーマンスが低下するのは当然です。しかし問題はそれだけにとどまりません。本当に恐ろしいのは、その叱責を「見ていた」「聞いていた」周囲の社員への影響です。

自分の同僚が、上司から大声で罵倒されている。その光景を目の当たりにした社員は、「明日は我が身だ」と恐怖を感じ、非常に強いストレスに晒されます。そうすると仕事に集中できなくなり、本来のパフォーマンスを発揮できなくなるのです。これを「セカンドハンド・ハラスメント(第二のハラスメント被害)」と呼ぶこともあります。一人の叱責が、まるでウイルスのようにフロア全体に伝播し、組織全体の生産性を蝕んでいくのです。

悪影響③:未来を担う「優秀な人材」の静かな流出

私がコンサルティングの現場で最も憂慮するのがこの問題です。公開叱責が横行するような理不尽な環境に対して、最も早く見切りをつけるのは誰だと思いますか? それは、他社からでも引く手あまたの「優秀な人材」 です。

彼らは自己肯定感が高く、転職サイトに自身の職務経歴情報を登録するなどして、自分の市場価値を常に客観的に把握しています。そんな彼らに、成長機会はなく、自身へのリスペクトも欠いた環境に身を置き続ける理由はありません。彼らは決して文句を言いません。ただ静かに、そして速やかに、より良い環境を求めて黙って去っていきます。経営者が「最近の若者は根性がない」と嘆いている間に、組織の未来を担うはずだった貴重な戦力が、静かに流出してしまうのです。残るのは、他にいく場所がない、あるいは現状に甘んじるしかない社員ばかり。このようにして、組織の活力が失われていくのです。

エース社員の退職については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

悪影響④:メンタルヘルス不調者の増加と法的リスク

過度な叱責は、社員の精神を確実に追い詰めます。うつ病などのメンタルヘルス不調を引き起こし、休職や退職につながるケースは後を絶ちません。これは、単に一人の社員が戦線離脱するという問題だけではありません。

企業には、従業員が安全で健康に働けるように配慮する「安全配慮義務」が法律で定められています。もし、公開叱責が原因で社員が精神疾患を発症した場合、企業は安全配慮義務違反を問われ、損害賠償請求などの法的なトラブルに発展するリスクを負う可能性があります。たった一度の不適切な叱責が、企業の評判を地に落とし、経営を揺るがす事態に発展しかねないのです。

悪影響⑤:リーダーへの信頼失墜と組織の求心力低下

人前で感情的に部下を怒鳴るリーダーを、心から尊敬し、ついていこうと思う部下が果たしているでしょうか?答えはノーです。部下はその場では恐怖で従うかもしれませんが、心の中では怒鳴るリーダーを心の底から軽蔑し、お互いの信頼関係は完全に崩壊します。

リーダーシップの源泉は「信頼」です。信頼を失ったリーダーがどんなに立派なビジョンを語ったとしても、社員の心にはまったく響きません。やがて組織はバラバラになり、同じ目標に向かって一丸となる「求心力」は失われていきます。

最強の組織を作るフィードバックの技術

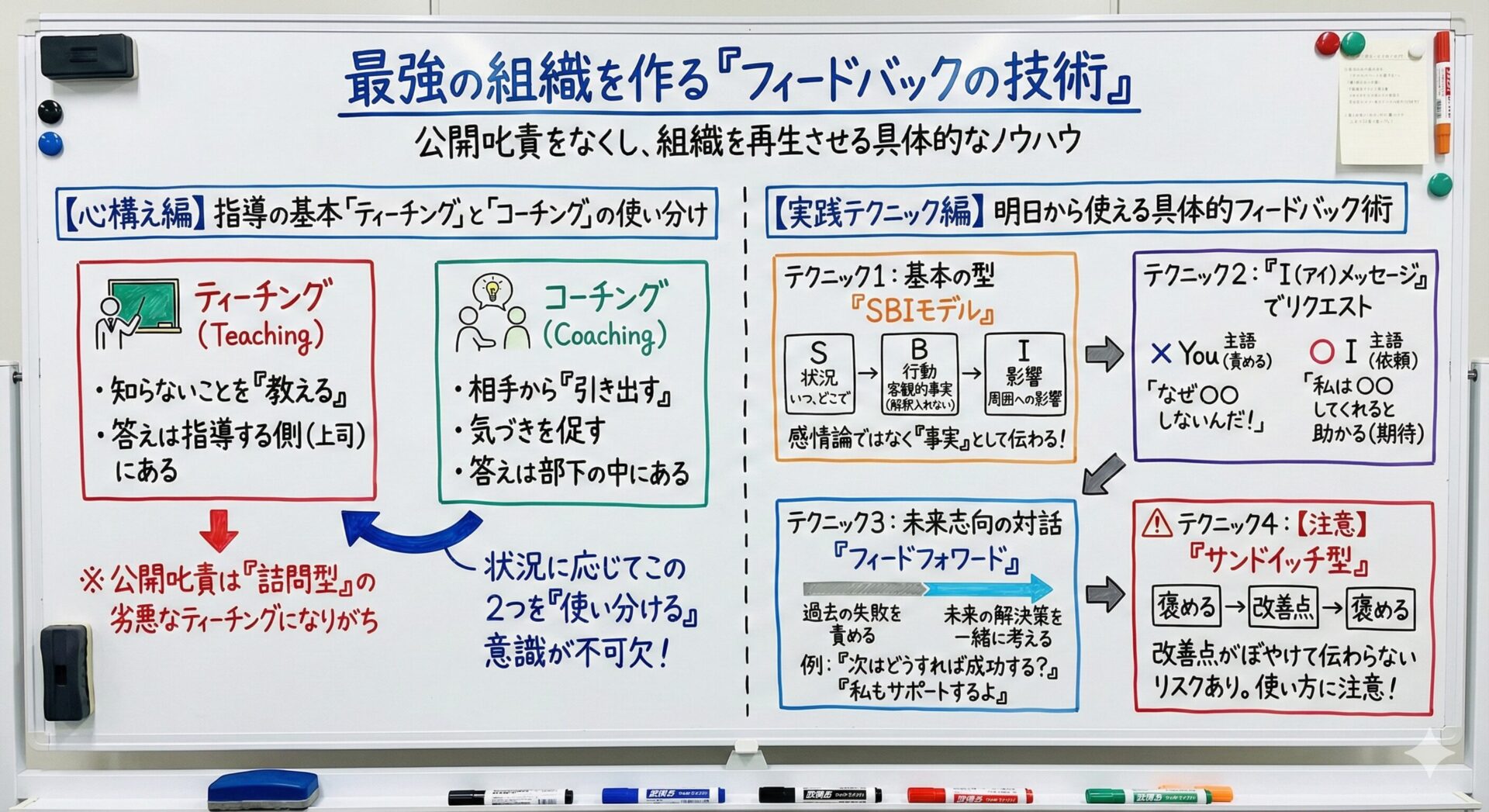

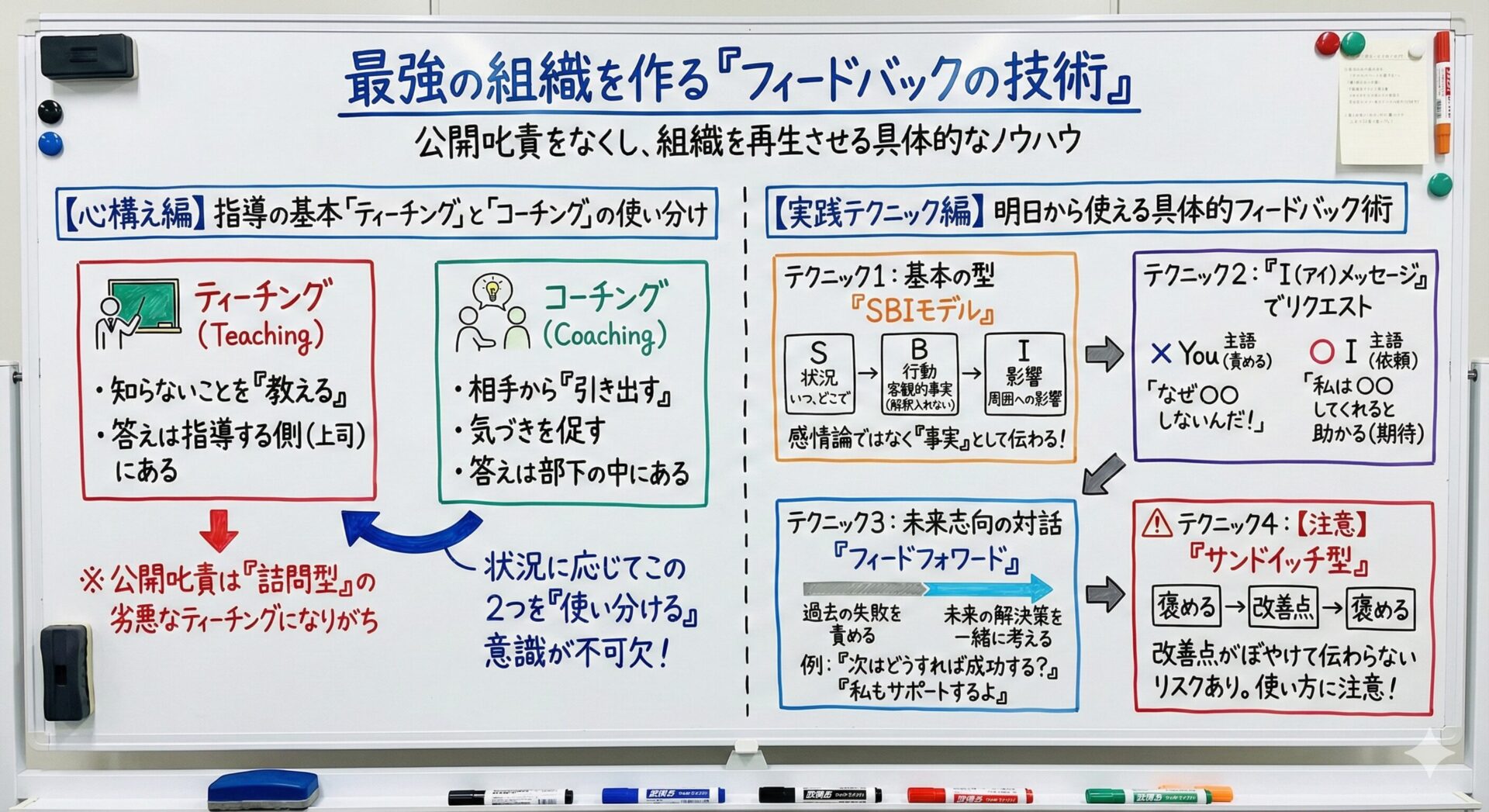

では、これほど深刻なダメージをもたらす公開叱責をなくし、組織を再生させるためには、具体的にどうすればよいのでしょうか?そのカギは、単なる精神論ではありません。リーダーが身につけるべき「フィードバック」というコミュニケーション技術にあります。ここでは、すぐに実践できる具体的なノウハウを「心構え(マインドセット)編」と「実践(テクニック)編」に分けて、詳しく解説します。

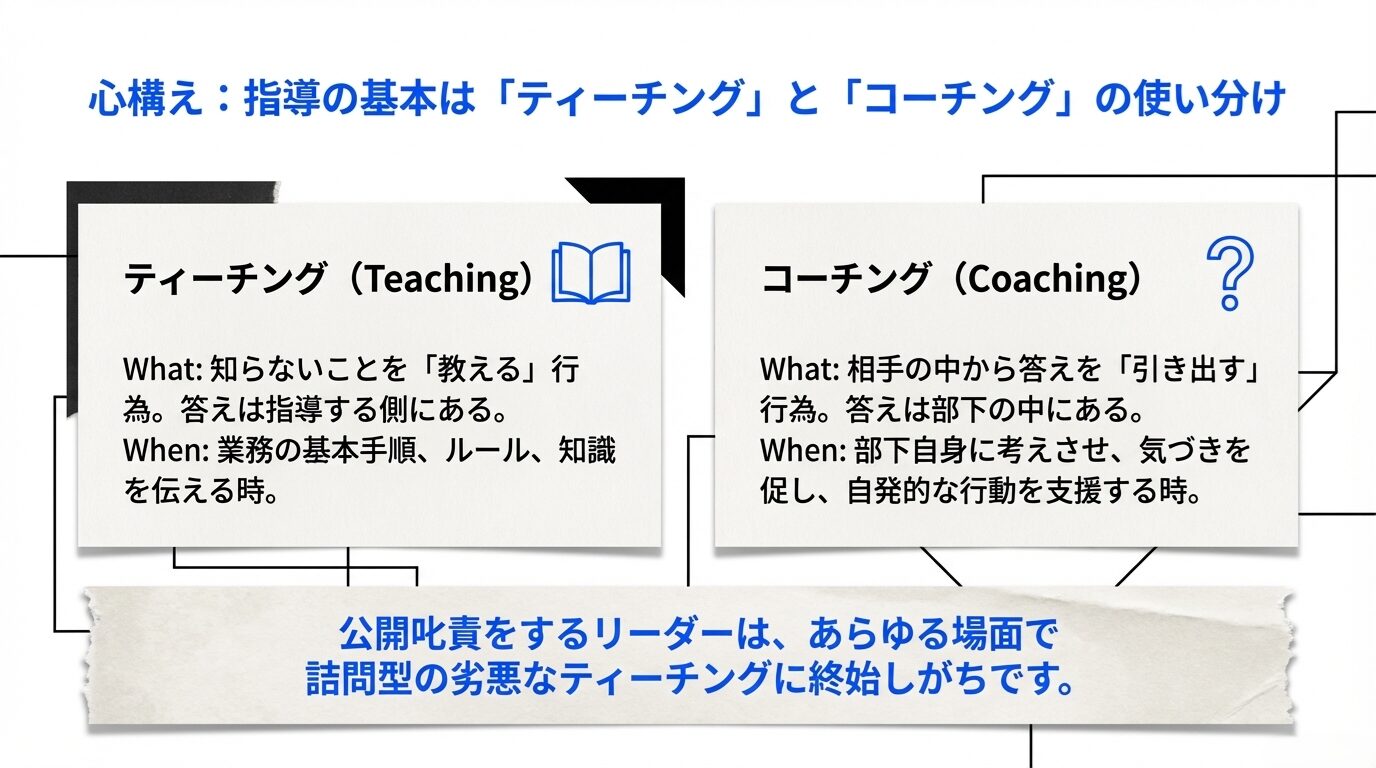

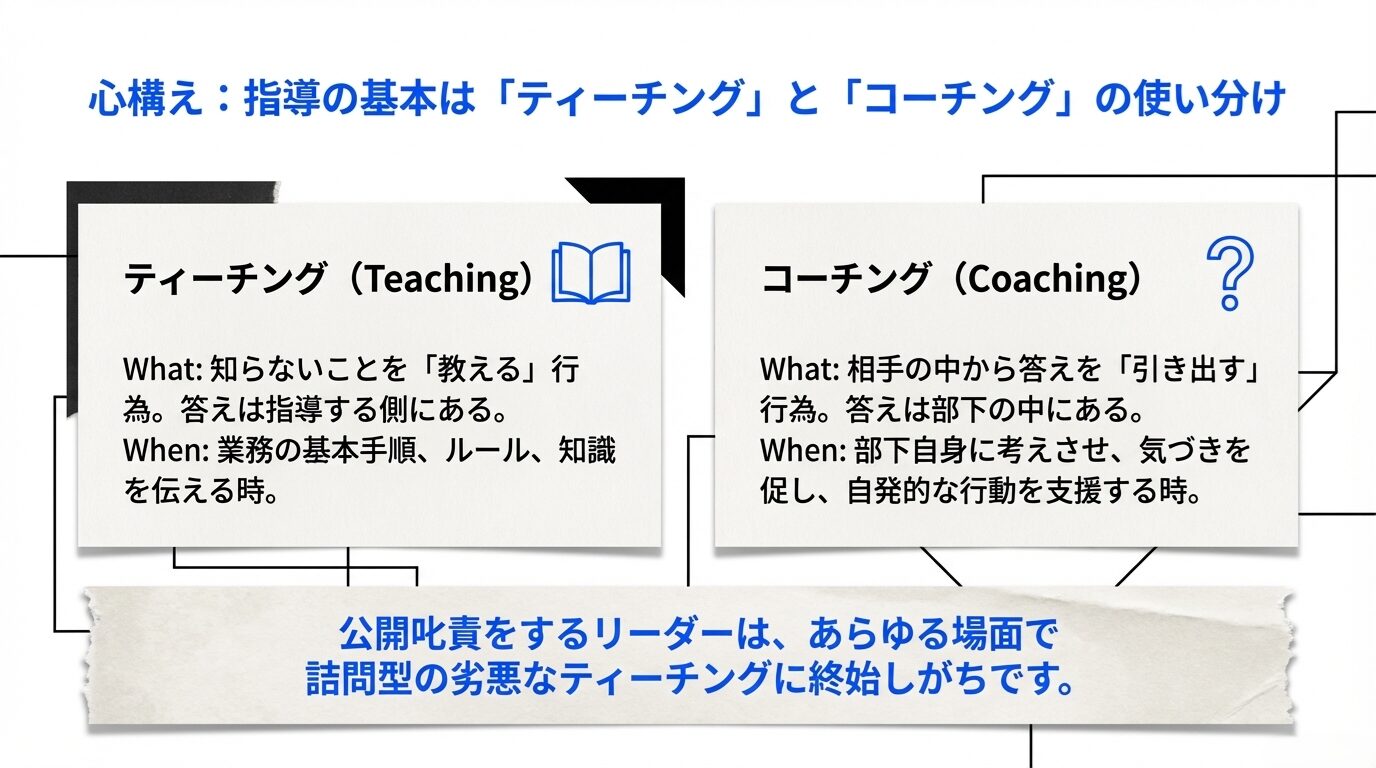

【心構え編】 指導の基本は「ティーチング」と「コーチング」の使い分け

まず大前提として、部下指導には2つのモードがあることを理解してください。

- ティーチング(Teaching): 知らないことを「教える」行為です。業務の基本的な手順やルール、知識などを明確に伝えます。答えは指導する側にあります。

- コーチング(Coaching): 相手の中から答えを「引き出す」行為です。部下自身に考えさせ、気づきを促し、自発的な行動を支援します。答えは部下の中にあります。

公開叱責をしてしまうリーダーは、あらゆる場面で「ティーチング」、それも「なぜできないんだ!」という詰問型の劣悪なティーチングに終始しがちです。もしあなたが本当に部下の成長を本気で願っているのならば、状況に応じてこの2つを使い分ける意識が不可欠です。

【実践テクニック編】 明日から使える具体的なフィードバック術

心構えができたら、次は具体的なテクニックです。感情に任せて叱責するのではなく、以下のフレームワーク(思考の枠組み)を使って、冷静に、かつ効果的に伝えましょう。

■テクニック1:基本の型「SBIモデル」をマスターする

これは、フィードバックの基本にして最も強力なフレームワークです。Situation(状況)、Behavior(行動)、Impact(影響)の頭文字を取ったもので、この順番で伝えることで、相手に意図が的確に伝わります。

- S(Situation):状況 「いつ、どこで」起きたことかを具体的に示します。 (例:「先週金曜日の、A社との定例会議の場で…」)

- B(Behavior):行動 相手が「具体的にどうしたか」という客観的な行動を伝えます。解釈や評価は入れません。 (例:「君が、データに基づかずに『おそらく大丈夫だと思います』と発言した時…」)

- I(Impact):影響 その行動が、周囲や組織に「どのような影響を与えたか」を伝えます。 (例:「先方の担当者から『その根拠は何ですか』と厳しい表情で問われ、プロジェクト全体の信頼が揺らぎかねない、と私は感じたよ」)

「君はいつも準備不足だ!」と感情的に叱責するのではなく、「SBIモデル」で伝えることで、相手は感情的に反発することなく、事実として受け止め、次からの行動変容に繋げやすくなります。

■テクニック2:「I(アイ)メッセージ」でリクエストする

SBIで事実を伝えた後、改善を促す際には「I(アイ)メッセージ」が有効です。相手を主語(You)にして「なぜ〇〇しないんだ!」と責めるのではなく、自分を主語(I)にして「私は〇〇してくれると助かる」と伝えます。

(例:「だから、次からは、私は君に、発言の根拠となるデータを事前に準備しておいてほしいんだ。そうすれば、私は安心して君に任せられるし、チームとしてもより強固な提案ができるからね」)

■テクニック3:未来志向の対話「フィードフォワード」

過去の失敗を責めても、生産的な解決策は生まれません。重要なのは「未来」です。フィードバックの最後は、必ず未来志向の対話で締めくくりましょう。これを「フィードフォワード」と呼びます。

- 「この失敗を教訓に、次はどうすれば成功させられると思う?」

- 「そのために、私に何か手伝えることはあるかい?」

- 「君が次は成功できるよう、私もサポートするよ」

このように、解決策を一緒に考え、未来への期待を伝えることで、部下は「自分は見捨てられていない」「期待されている」と感じ、前向きなエネルギーを取り戻すことができます。

■テクニック4:「サンドイッチ型」は使い方に注意

「褒める→改善点を指摘→褒める」というサンドイッチ型のフィードバックも有名です。相手の気持ちを和らげる効果はありますが、使い方には注意が必要です。伝え方によっては、本当に伝えたい改善点がぼやけてしまい、「結局、何が言いたかったのだろう?」と相手に伝わらない可能性があります。重要な指摘をする際は、むしろ前述のSBIモデルなどを使い、ストレートに、しかし敬意をもって伝える方が効果的な場合も多いことを覚えておいてください。

Q&A

Q1. 緊急時や、何度も同じミスを繰り返す部下には、厳しくガツンと言うべきではないですか?

A. もちろん、緊急性や重要性の高い場面で、毅然とした態度で指示を出すことは必要です。しかし、それは感情的に怒鳴ることとは全く異なります。「これは非常に重要な案件だから、最優先で対応してほしい」と、冷静に、しかし強い口調で伝えることは、公開叱責にはあたりません。 また、同じミスを繰り返す場合は、その背景に何があるのかを探ることがリーダーの役目です。本人の能力の問題なのか、業務プロセスの問題なのか、あるいは他に何か悩みを抱えているのか。表面的なミスを責めるのではなく、根本原因を突き止め、解決に導くのが真のマネジメントです。叱責は、思考停止のリーダーが選ぶ、最も安易で効果のない手段です。

Q2. 他の社員への「見せしめ」として、あえて厳しく見せることも必要だと思うのですが?

A. その「見せしめ」が組織に何をもたらすかを、もう一度冷静に考えてみてください。それは、先ほど述べた通り恐怖と萎縮です。社員はミスを隠すようになり、挑戦を避けるようになります。結果として、組織全体が硬直し、成長が止まってしまいます。本当に周知徹底したいルールや基準があるのであれば、叱責という形ではなく、「先日の〇〇のケースでは、会社の信用を揺るがす大きな問題に発展する可能性があった。同様の事態を防ぐため、今後は△△というルールを徹底してほしい」と、定例会議などで冷静に、そして理論的に全社員に伝えれば良いのです。

Q3. 何でも優しく接していると、部下を甘やかすことになり、かえって成長しないのではないでしょうか?

A.「厳しい指導をしない」ことと「甘やかす」ことは、全く違います。むしろ、ここで紹介した「正しいフィードバック」は、相手と真剣に向き合わなければできない、非常にエネルギーのいる行為です。感情的に怒鳴る方が、よほど楽です。 部下の成長を願うのであれば、人格を否定したり恐怖を与えたりするのではなく、一つ一つの行動に対して、根気強く、具体的に、論理的にフィードバックを続けることが不可欠です。それは、相手の成長可能性を信じているからこそできる、愛情深い「厳しさ」と言えるでしょう。本当の意味で部下を育てるリーダーは、決して人前で怒鳴ったりはしないものです。遅れになって会社を失うコストに比べれば、専門家の力を借りて再生の確率を高めることは、有効な経営判断の一つと言えるでしょう。

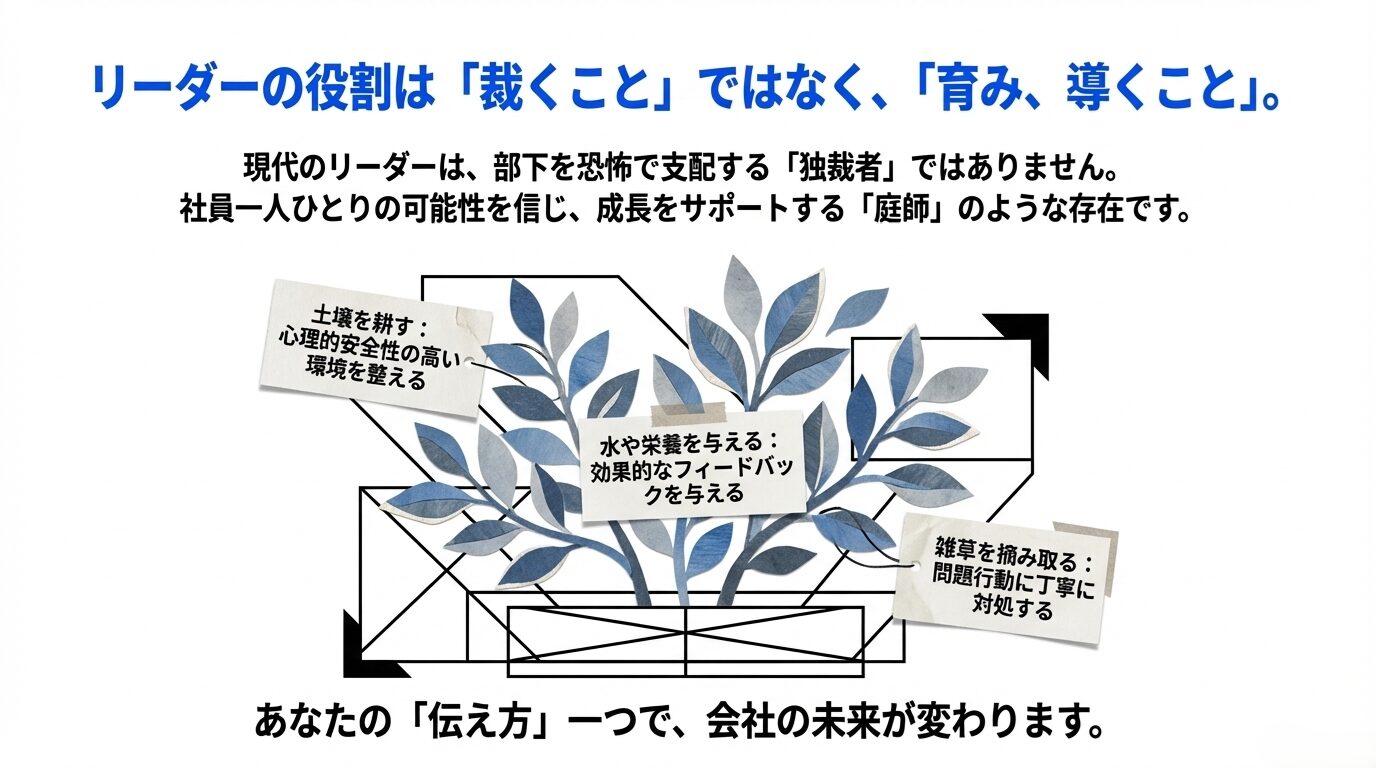

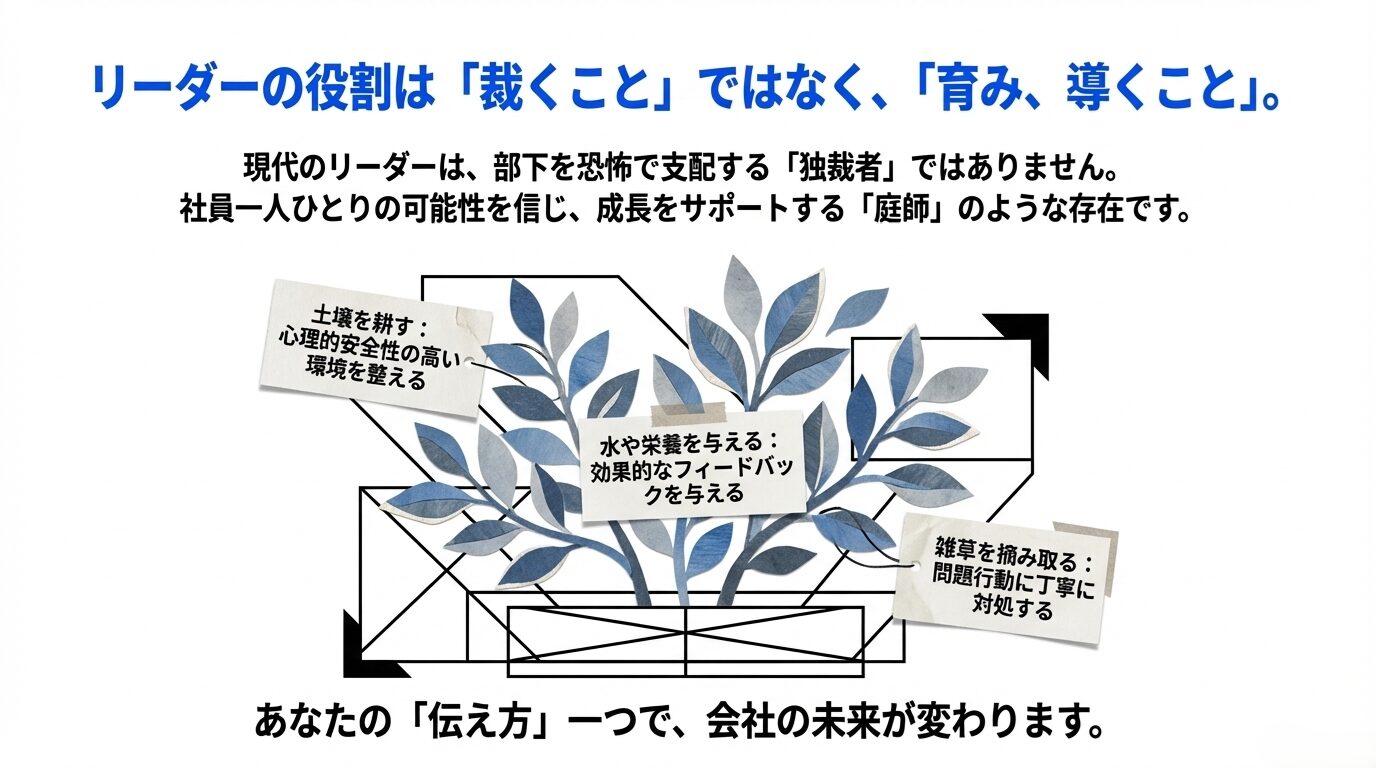

まとめ:リーダーの役割は「裁くこと」ではなく、「育み、導くこと」

本コラムでは、「公開叱責」がいかに組織を蝕む猛毒であるか、そしてそれに代わる建設的なアプローチについて、私のコンサルティング経験で体系化した知見をお話しさせていただきました。

人前で部下を叱責する行為は、短期的に見ればリーダーの溜飲を下げ、組織が引き締まったように見えるかもしれません。しかし、その裏では、社員の心は傷つき、信頼関係は崩れ、挑戦の文化は失われ、未来を担う人材が静かに去っていくという、深刻な事態が進行しています。まさに「百害あって一利なし」なのです。

現代のリーダーに求められるのは、部下を恐怖で支配する「独裁者」ではありません。社員一人ひとりの可能性を信じ、心理的安全性の高い環境を整え、対話を通じて成長をサポートする「庭師」のような存在です。よい土壌(職場環境)を耕し、適切な水や栄養(フィードバック)を与え、時には雑草(問題行動)を丁寧に摘み取る。そうして初めて、組織という庭には、多様で美しい花々(社員の活躍)が咲き誇るのです。

あなたの「伝え方」一つで、社員の表情が変わります。職場の空気が変わります。そして、会社の未来が変わります。 この記事が、貴社のより良い組織づくりへの一助となれば、これに勝る喜びはありません。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)