唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

近年、多くの企業で「パーパス」という概念が注目を集めています。パーパスは、単なる利益追求を超えた「企業の社会的存在意義」を表し、社会や顧客に対して「なぜこの企業が存在するのか?」を明確にするものです。大企業では、このパーパスを通じてステークホルダーとの関係性を深め、持続可能な成長を実現しようという動きが進んでいます。一方で、中小企業にとってもパーパスは重要な意味を持ちます。特に、限られた経営資源の中で経営を行う中小企業では、顧客や地域社会との強い結びつきが競争力の源泉となる場合が多いです。

こうした環境において、パーパスを明確にすることは、単なる理念以上に、顧客や従業員、さらには地域コミュニティとの信頼関係を築くための強力なツールとなります。さらに、中小企業はトップと従業員の距離が近いため、パーパスが経営者の思いとして直接共有されやすいという特徴があります。この利点を生かして、企業全体を一つにまとめる「軸」としてのパーパスを活用することで、不確実な時代においても組織が持続可能な方向へ進む力となるでしょう。

パーパスの定義と中小企業への重要性

パーパスとは何か?

「パーパス」とは、企業の「社会的存在意義」を示す言葉です。これは単なるスローガンやキャッチフレーズではなく、企業が社会的責任を果たす上で求められる「存在意義は何か?」「なぜこの企業が存在するのか?」という問いに答える本質的な概念です。

パーパスは、会社の目的や目標と異なり、売上や利益といった短期的な成功ではなく、企業がどのように社会に貢献し、長期的に存在し続けるかを示します。言い換えれば、それは企業が社会に対して果たすべき使命の核であり、顧客や従業員、地域社会にとっても共感の源となる要素です。

中小企業におけるパーパスの重要性

パーパスは、大企業だけでなく中小企業にとっても欠かせない要素です。

中小企業は、大手と比べて規模やリソースで劣る一方で、顧客や地域社会と深く結びついていることが多いです。そのため、パーパスは単なる理念以上に、競争力の源泉として機能します。

例えば、中小企業が明確なパーパスを持つことで、顧客はその企業を「商品やサービスを買う相手」ではなく、「信頼できるパートナー」として認識するようになります。

同様に、従業員にとっても、会社がなぜ存在し、どのように社会に貢献しているのかが明確であれば、日々の仕事に対する誇りややりがいが生まれます。これは、従業員の定着率向上やチームワークの強化といった形で組織全体にポジティブな影響を与えます。

さらに、パーパスは経営の指針としても力を発揮します。不確実性が高まる時代において、新しい市場やビジネスの可能性を探る際、パーパスを基準にすれば、ブレない意思決定が可能になります。「これが自社の存在意義に合致しているか?」という問いを持つことが、経営判断の軸となるのです。

パーパスが持つ具体的な役割と効果

パーパスは、単なる理念やスローガンにとどまらず、企業活動のあらゆる場面で具体的な力を発揮します。その最たる役割は、社内外の人々を結びつけ、一貫した行動を促す点にあります。

まず、パーパスは顧客や地域社会との信頼関係を深めます。特に中小企業において、顧客や取引先が企業を選ぶ理由は、価格や製品の質だけでなく、その企業が「なぜ事業をしているのか?」に共感できるかどうかにも大きく左右されます。パーパスが明確であれば、顧客は企業の価値観に共鳴し、強い絆を築くことが可能になります。

また、従業員にとっても、パーパスはモチベーションの源泉となります。自分の仕事が会社の存在意義と結びついていると感じられることで、単なる業務遂行に留まらず、主体的な働き方が促されます。

さらに、パーパスは採用や人材定着にも影響を与えます。「この会社で働きたい」と感じる求職者を引きつけ、従業員の満足度や忠誠心を高めることで、優れた人材を確保し続けることができます。

パーパスが組織の意思決定に与える影響も見逃せません。経営者や従業員が判断に迷う場面で、「この選択はパーパスに沿っているか?」という問いが道しるべとなります。この指針を持つことで、事業の軸がぶれることなく、長期的な成長に向けた選択がしやすくなるのです。ることが、今後の成長に直結するのです。

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)との違い

MVVの基本的な役割とその背景

「ミッション(Mission)」「ビジョン(Vision)」「バリュー(Value)」、いわゆるMVVは、組織運営における土台となる考え方です。

しかし、それぞれの役割を理解し、適切に活用できている企業は多くありません。

ミッションは「何をなすべきか?」、ビジョンは「未来に何を目指すのか?」、バリューは「どのような価値観に基づいて行動するのか?」を示します。この3つは、特に複雑な組織を運営する大企業で不可欠なフレームワークです。事業が多岐にわたる場合や、グローバルに活動する場合には、MVVを明確化することで、全社的な方向性の統一が可能になります。

しかし、中小企業においては、大企業のように形式を重視することが効果的でない場合もあります。シンプルさを保ちながら、本質を捉えることが重要です。

中小企業におけるパーパスとMVVの違い

中小企業において、パーパスとMVVを厳密に区別することは、大企業のように必須ではありません。なぜなら、中小企業は経営者と従業員の距離が近く、日常のコミュニケーションを通じて、理念や価値観を共有しやすい特性があるからです。

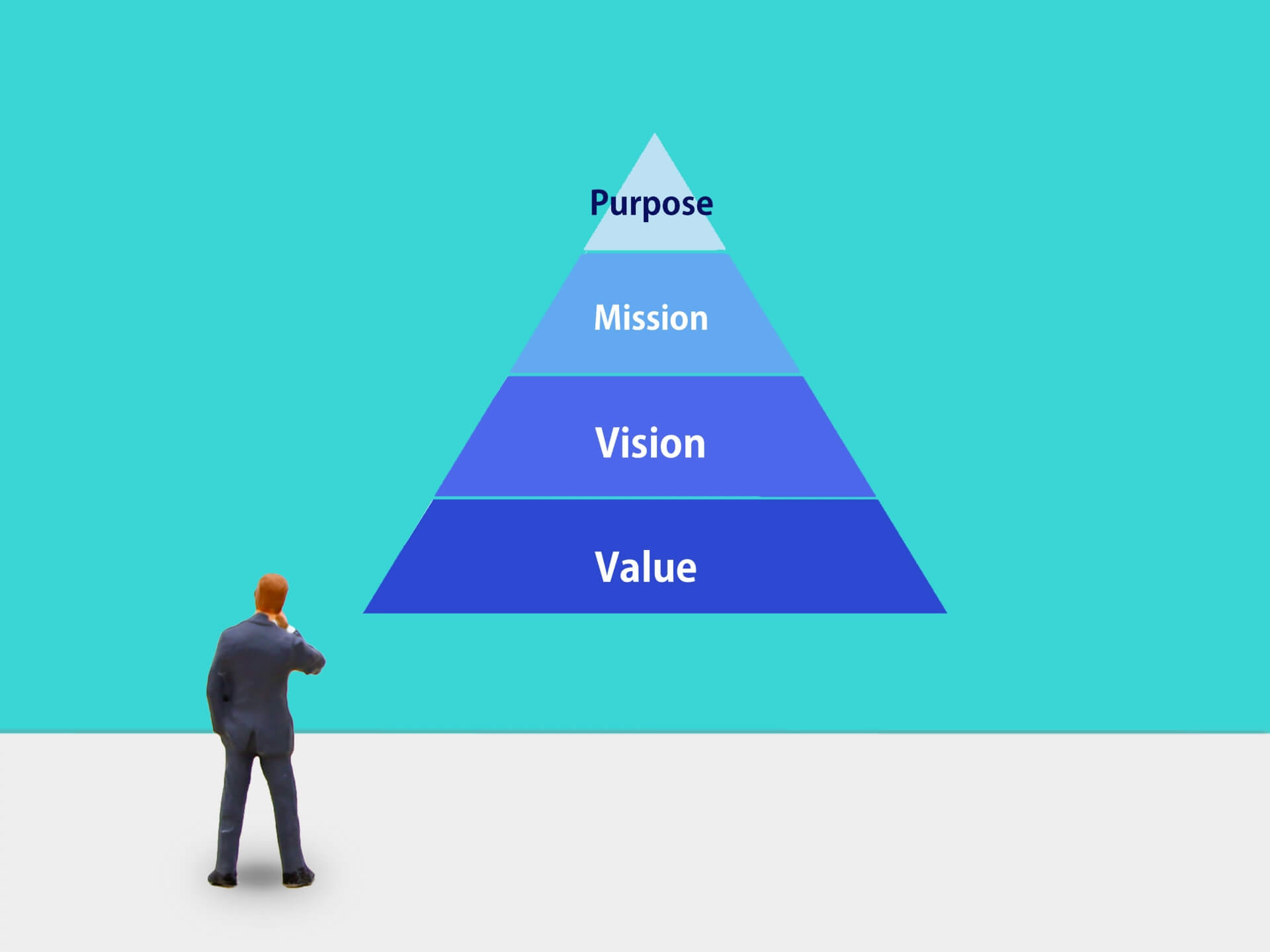

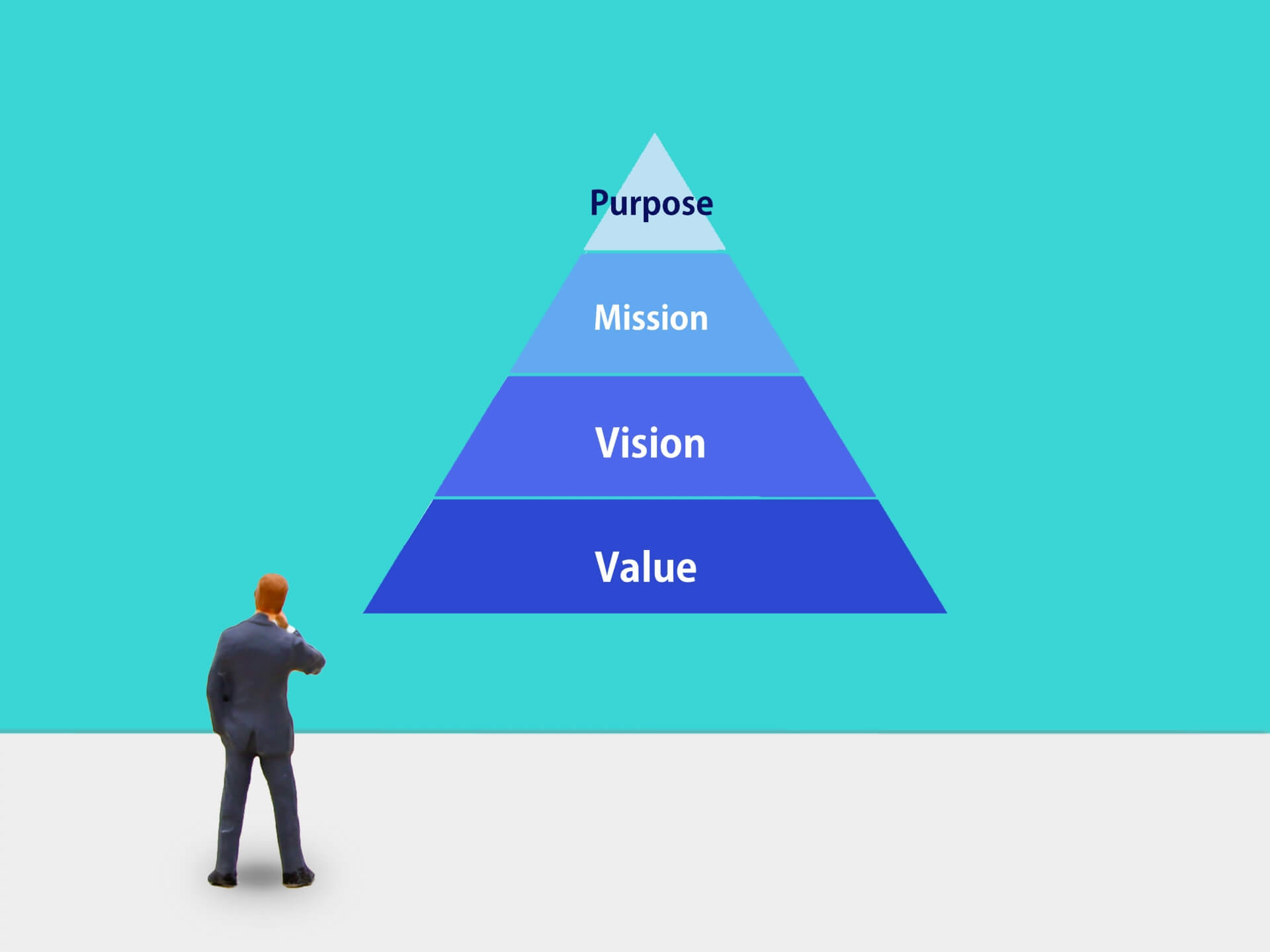

一方で、パーパスは「なぜこの企業が存在するのか?」という根本的な問いに答える中核的な役割を担い、ミッション・ビジョン・バリューの各要素を包含する上位概念といえます。例えば、ミッションが「社会に対してなすべきこと」を示し、ビジョンが「未来に向けた目標」を描き、バリューが「行動の基準」を明確にするものであり、一人称的に表現(企業がどうありたいのか?)するものであるのに対し、パーパスはそれらを統合し、存在意義として一貫した方向性を示し、三人称的視点を包含して表現(どんな社会を作りたいのか?)します。これにより、日常的な判断や行動が企業の存在理由に沿った形で行われるため、迷いなく経営が進むのです。

中小企業では、経営資源が限られているため、複雑なフレームワークを無理に適用するよりも、パーパスを軸にミッションやビジョン、バリューを簡潔にまとめることが現実的です。経営者が自らの言葉でパーパスを語り、それを従業員に直接共有することで、短期間で強い共感と方向性の統一が得られるというメリットもあります。このシンプルなアプローチが、リソースに限りがある中小企業では特に効果を発揮するのです。

※MVVは3つの要素から構成されていますが、仮にきれいに切り分けられていなくても、実効性ある道しるべとして十分機能するものと私は考えています。MVVに関して詳細を知りたい方は、以下の記事をお読みください。

パーパスを軸にするメリット

中小企業がパーパスを軸に経営を進めることは、組織の一貫性と持続可能性を高めるうえで非常に有効です。特に、不確実性の高い時代では、パーパスが「迷ったときに立ち返る基準」として、経営者や従業員の判断を支えます。例えば、新しい市場に参入する際や取引先との協議において、「この選択は自社のパーパスに沿っているか?」という視点を持つことで、経営判断の軸がぶれることなく、一貫性のある意思決定が可能になります。

また、従業員にとっても、パーパスは日々の業務に対する意義を感じさせる重要な要素です。「なぜ自分がこの仕事をするのか?」を理解することで、モチベーションが向上し、チーム全体が主体的に動けるようになります。

さらに、パーパスは顧客や取引先との信頼関係構築にも大きく寄与します。特に中小企業の場合、顧客や地域社会との結びつきが事業の生命線となるケースが多いため、明確なパーパスを通じて「この企業は何を大切にしているのか?」を伝えることが、信頼の土台を築く手助けとなります。

パーパスを中心に据えた経営は、企業の全ステークホルダーにとって共通の指針を提供します。結果として、企業は環境の変化に柔軟に対応しながらも、自らの存在意義を守り続けることが可能になるのです。

ターニングポイントでの整理が持つ意味

中小企業の経営において、事業承継や新規事業の開始、急成長などの大きなターニングポイントでは、パーパスやMVVを改めて整理し直すことが非常に重要です。この整理は、単なる理念の見直しではなく、企業文化や方向性を再定義し、組織全体の合意を形成するためのプロセスです。ターニングポイントでは、新たなステークホルダーや市場環境との関係性が変化するため、過去のやり方や価値観をそのまま維持するだけでは、組織の一体感が失われるリスクがあります。

ここで、パーパスが「不変の軸」として機能します。例えば、「なぜこの会社が存在するのか?」という問いを再確認することで、変化に適応しつつも、企業の核となる部分を保つことが可能になります。また、組織が変化を受け入れる過程で、従業員や取引先との間で価値観のズレが生じることもあります。このズレを最小限に抑えるためにも、パーパスやMVVを整理し、わかりやすい形で伝えることが不可欠です。これにより、新しい目標や戦略を共有する際も、全員が同じ方向を向きやすくなります。

中小企業が成長や変化を迎える局面では、パーパスとMVVを意識的に活用し、組織の軸を再確認することで、変化に対応する柔軟性と一体感を両立させることができるのです。

中小企業がパーパスを見つけ、活用する方法

パーパスを見つけるためのアプローチ:お客様との関係性

中小企業がパーパスを見つけるためには、まずお客様とのつながりを深く掘り下げる必要があります。

パーパスは単なる理念やスローガンではなく、実際に「お客様がその企業に何を期待しているのか?」という現場感覚に根ざした存在意義です。中小企業の多くは、特定の地域や顧客層に対して深く根差した事業を展開しています。例えば、長年地域住民に商品を提供している食品店であれば、単に「商品を売る」だけではなく、「地域の健康を支える」という役割を果たしているかもしれません。この「役割」こそが、パーパスを見つける手がかりとなります。

重要なのは、自社のお客様が「自分たちの生活にどのような価値を感じているのか?」を把握することです。そのために、経営者は単なる数字や売上データに頼るのではなく、お客様から直接話を聞き、「なぜこの企業を選ぶのか?」「他社と異なる点はどこなのか?」を具体的に掘り下げて考える必要があります。お客様の視点から見た「その企業にしかできないこと」こそが、パーパスを構築する際の出発点となるのです。

パーパスを見つけるためのアプローチ:従業員の意識

パーパスを見つける際、もう一つ重要な視点が「従業員の意識」です。

経営者は、従業員が日々の業務を通じて「どのようなやりがい」や「達成感」を感じているのかに注目するべきです。パーパスは、経営者の頭の中だけで作られるものではなく、現場で働く従業員たちが体感している「組織としての本当の強み」や「価値の源泉」によって形作られるものだからです。例えば、製造業の企業では、職人たちが「自分の技術が人々の暮らしに役立っている」と感じている場合があります。この感覚は単なる技術力の誇りではなく、その仕事が社会に与える影響や意義を実感しているからこそ生まれるものです。

経営者は、こうした従業員の生の声を拾い上げ、それをパーパスの形成に組み込むことで、より現実的で共感される存在意義を明確にできます。従業員の意識に耳を傾ける方法としては、定期的なヒアリングや意見交換会が有効です。ただし、形式的なアンケート調査ではなく、経営者自身が現場に足を運び、従業員の言葉や表情から本音を引き出す努力が必要です。

こうしたプロセスを通じて、パーパスが「机上の空論」ではなく、従業員一人ひとりが実感を持てるリアルなものへと昇華されるのです。

パーパスを見つけるためのアプローチ:地域社会との結びつき

中小企業の多くは、地域社会との深い結びつきを背景に成り立っています。パーパスを明確にする際、この「地域への役割」を掘り下げることが極めて重要です。特に地域密着型の中小企業では、その企業が存在することで地域社会に「どのような影響を与えているのか?」「どのような価値を提供しているのか?」を再確認することで、パーパスの核となる部分が見えてきます。例えば、小さな製造業者が「地域の雇用を支える」という役割を果たしている場合、それは単なる事業活動を超え、地域住民の生活基盤を支える存在意義につながります。同様に、飲食業や小売業では「地域の人々に安心感や憩いの場を提供する」ことが、パーパスの一部として浮かび上がるかもしれません。

このような視点を持つことで、企業は地域社会の中で欠かせない存在であることを自覚し、その価値をさらに高める努力を行うことができます。

地域社会との結びつきを深めるためには、顧客や地域住民とのコミュニケーションが不可欠です。単に「売る・買う」の関係に留まらず、イベントの開催や地域貢献活動を通じて、住民からの声を吸い上げ、地域全体との共生を図ることが求められます。パーパスを見つけるプロセスは、こうした地域との対話の中から生まれるものであり、その結果、地域に根ざした唯一無二の存在意義が形成されるのです。

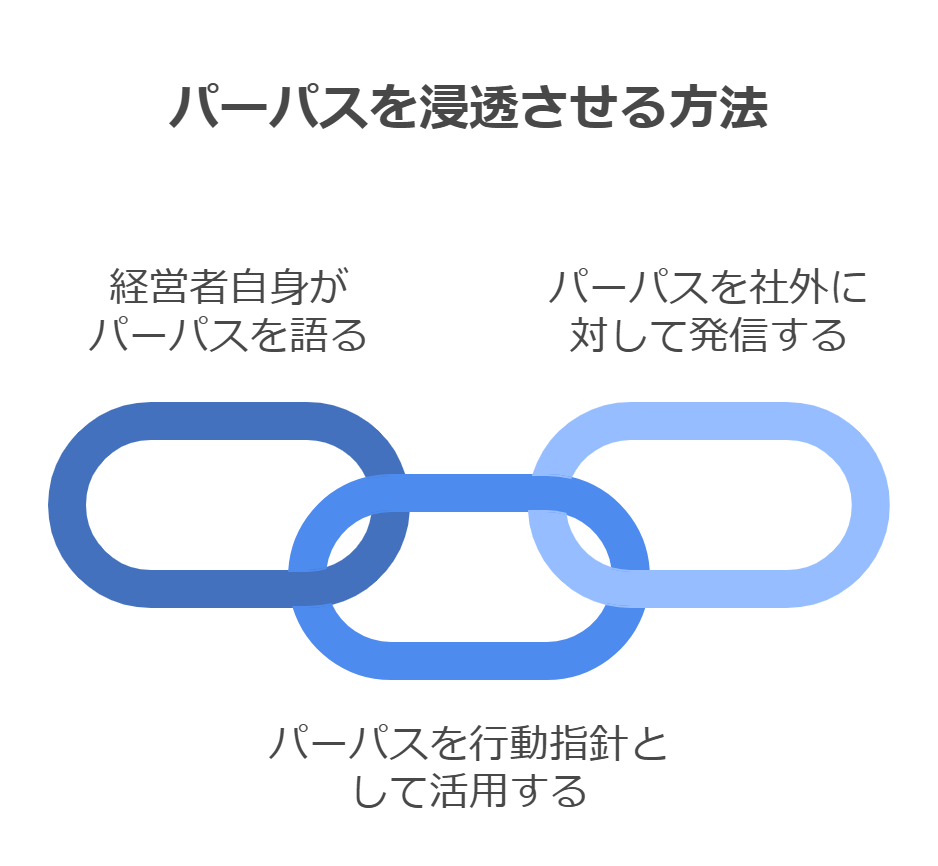

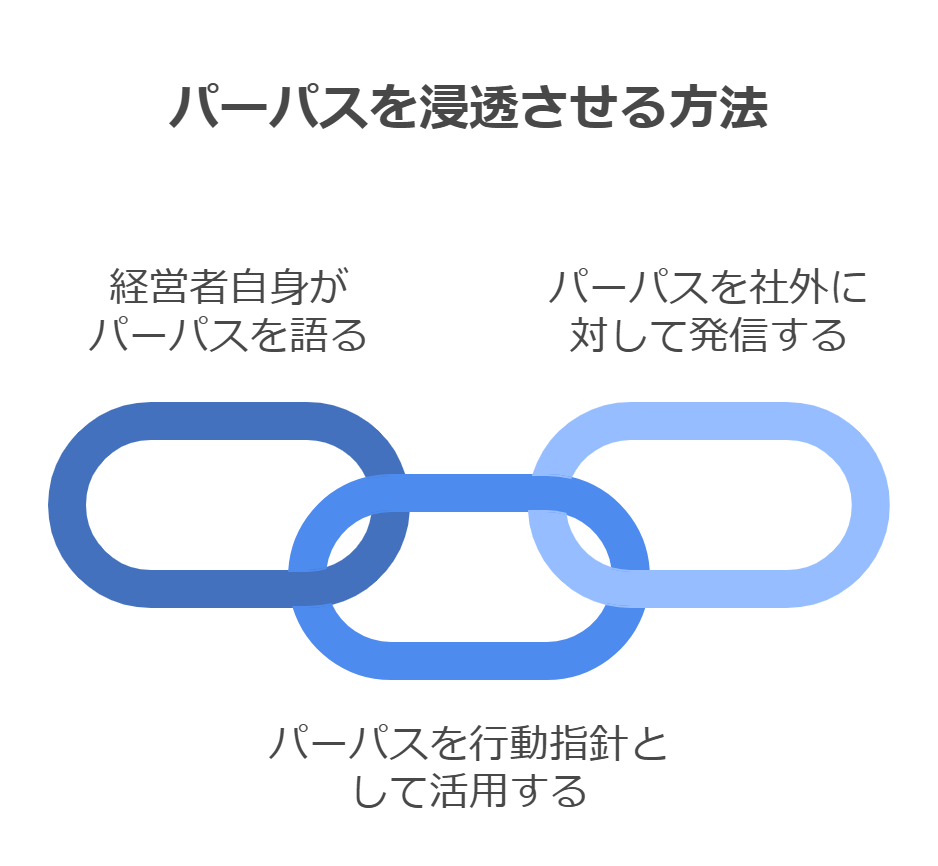

パーパスを浸透させる方法

パーパスを明確にした後、その価値を最大化するには、組織全体に浸透させるプロセスが不可欠です。パーパスは「掲げる」だけでは意味を持ちません。経営者やリーダーが率先して行動に移し、日々の業務に反映させることで、従業員や顧客にとっての「実感」となります。

最初のステップとして重要なのは、経営者自身がパーパスを語ることです。パーパスは、企業が社会的責任を果たす上で求められる「存在意義は何か?」「なぜこの企業が存在するのか?」という経営者の想いを反映したものです。これを経営者の言葉で直接伝えることで、従業員は企業の方向性をより深く理解し、共感することができます。定期的なミーティングや社内行事で、繰り返しパーパスを言及することで、従業員の日常意識に定着させることができます。

次に、パーパスを行動指針として活用することが重要です。例えば、日々の業務の中で、従業員が「この行動はパーパスに合致しているか?」と自然に考えられる仕組みを作ることが求められます。評価基準や目標設定にもパーパスを組み込むことで、行動と理念が一致した組織運営を実現できます。

さらに、パーパスは社外に対しても強力なメッセージとなります。

顧客や取引先、地域社会に向けて、企業の存在意義を明確に伝えることで、企業への信頼感や共感を生むことができます。ウェブサイトやパンフレット、SNSなどを活用して、パーパスを発信する取り組みは、企業のブランド価値を高めるうえで不可欠です。

パーパスを浸透させるプロセスは一朝一夕には成し得ませんが、経営者の言葉と行動が一貫している限り、それは徐々に企業文化として根付いていきます。この一貫性こそが、強い組織を作る土台となるのです。

パーパス経営の成功例とその効果

パーパスがもたらす効果:中小企業における視点

パーパス経営は、組織にさまざまなポジティブな効果をもたらしますが、中小企業においては、その効果が特に顕著です。理由は明快で、経営資源が限られている中小企業では、パーパスが「組織を一つにまとめる力」として機能するからです。

まず、パーパス経営は従業員エンゲージメントを向上させます。パーパスが共有された組織では、従業員は自分の仕事が単なる「業務」ではなく、企業の存在意義に直結していることを実感できます。この意識は、やりがいやモチベーションを高めるだけでなく、従業員間の連携を強化します。結果として、チーム全体の生産性や成果が向上します。

また、パーパス経営は顧客ロイヤルティの向上にも寄与します。顧客は、単に商品やサービスを購入するだけでなく、その企業が掲げる価値観や存在意義に共感し、長期的な関係を築きたいと考えるようになります。この信頼関係は、価格競争や市場の変化にも揺らぐことのない強固な基盤となります。

さらに、パーパスを基盤とした経営は、事業の方向性を明確にします。不確実性の高い経済環境において、経営者や従業員が迷った際には、パーパスが「正しい方向」を指し示すコンパスの役割を果たします。これにより、組織全体が一貫性のある意思決定を行い、長期的な成長を目指すことが可能になります。

中小企業ならではのパーパス活用のポイント

大企業と異なり、中小企業はトップと従業員の距離が近く、パーパスをダイレクトに伝えやすい特性を持っています。この特徴を生かし、日常業務やコミュニケーションの中でパーパスを自然に浸透させることが重要です。また、規模の小ささを強みに変え、地域社会や顧客との密接な関係性を基盤に、パーパスを具体的な行動に落とし込むことができます。

Q&A

Q1. パーパスとミッションの違いは何ですか?

A.パーパスは企業の「社会的存在意義」を示し、なぜその企業が存在するのかという根源的な理由に焦点を当てています。一方、ミッションは現在の活動における具体的な目的を指し、企業が「何をするのか?」を明確にします。たとえば、パーパスが「地域社会を豊かにするために存在する」なら、ミッションは「地域の健康を支える食品を提供する」といった具体的な行動になります。

Q2. 中小企業でもパーパスを導入するメリットはありますか?

A.あります。中小企業は規模が小さい分、トップの理念や価値観が直接社員や顧客に伝わりやすい特性があります。この特性を活かしてパーパスを明確にすることで、顧客や地域社会との信頼関係を深め、従業員のやりがいやモチベーションを高めることができます。

Q3. パーパスを浸透させるのに最適な方法は?

A.最適な方法は、経営者が率先してパーパスを語り、それを行動で示すことです。さらに、日々の業務の中でパーパスを繰り返し言及し、社員の評価基準や目標設定に組み込むことで、自然と組織全体に浸透していきます。

Q4. パーパスは変えてもよいものですか?

A.パーパスは基本的に不変のものですが、企業が大きな転換点を迎える際には再定義することも必要です。たとえば、新しい市場に進出する場合や事業承継が行われる場合、企業の核となる価値観を改めて見直し、現在の環境に合った形に進化させることが重要です。

まとめ

中小企業にとって、「パーパス」は単なる理念以上の存在です。

それは企業の「なぜ存在するのか?」という根本的な問いに答えるものであり、経営者や従業員、顧客、地域社会を一つに結びつける軸となります。不確実性が高まる現代において、パーパスを明確にし、それを基盤として経営を行うことは、企業の持続的な成長を実現するための強力な武器となります。

パーパスは、企業文化の形成や意思決定の基準として機能します。

それは短期的な売上や利益の目標を超え、組織が進むべき方向性を指し示す「コンパス」としての役割を果たします。これにより、経営者や従業員が迷いなく行動できる環境が整い、チーム全体が一貫性のある運営を実現できます。

また、パーパスを軸とした経営は、ステークホルダーからの信頼を獲得し、企業のブランド価値を高める効果もあります。

顧客や取引先にとって、その企業が「何をするか?」だけでなく、「なぜそれをするのか?」を明確に示すことは、深い共感と長期的な関係性の構築につながります。

経営者にとって重要なのは、パーパスを「掲げる」だけでなく、自らの言葉と行動で示し続けることです。そして、その意義を従業員や顧客、地域社会に共有することで、企業全体の結束力を高めることができます。これが、中小企業が不確実な時代を乗り越え、持続的な成長を遂げるための最も確かな道筋です。の未来を形作る大きなチャンスです。

この記事が、あなたの経営を次のステージに進める一助となれば幸いです。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)