唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

近年、中堅中小企業において「中堅社員が次々に辞めてしまう」という深刻な問題が表面化しているケースを見ることがあります。とりわけ、働き盛りで会社を支える中心的な存在である中堅社員が離職すると、現場の業務が回らなくなったり、経営者自身が現場のフォローに追われたりと、組織としてのダメージは極めて大きいものです。

では、なぜこのような事態が起きてしまうのでしょうか?

退職理由を確認すると、「給与が低い」「労働時間が長い」「上司と合わない」等の理由がよく挙げられるのですが、実はそれだけでは説明しきれない、より根本的な原因が存在します。

本コラムでは、コンサルタントとして20年以上にわたり数多くの企業の組織改革・人材育成をサポートしてきた経験をもとに、「中堅社員が次々に辞める会社の特徴」と「経営陣が見落としている本当の理由」を掘り下げて解説します。加えて、そのような離職を防ぎ、持続的に企業を発展させるための具体的なヒントもご紹介していきます。本コラムをお読みいただくことで、中小企業経営に携わる方が、自社の組織状態を見直し、一歩先に進むきっかけを掴んでいただければ幸いです。

中堅社員の定義と現状

最初に、本コラムでの中堅社員を定義しておきましょう。本コラムでの「中堅社員」の定義は、「入社3年目~10年目程度で、課長や主任などの役職についていない社員」を想定しています。

本コラムでの中堅社員の定義:入社3年目~10年目程度で、課長や主任などの役職についていない社員

以上を踏まえ、まずは統計的なデータに基づき、中堅社員の離職傾向を把握していきます。一般に離職率が高いほど人材が定着しにくい職場とみなされ、企業の採用や将来性にも影響します。以下に主要な統計指標を示します。

- 全体の離職率

厚生労働省「令和5年雇用動向調査」によれば、日本の常用労働者における年間離職率の平均は約15.4%です(男性13.8%、女性17.3%)。つまり、100人規模の会社に当てはめると、年間約15人が退職する計算になります。 - 新卒3年以内の離職率

新規学卒就職者では就職後3年以内の離職率は、高卒で37.0%、大卒で32.3%にのぼります。特に入社1年以内の離職が多く、高卒で約15.1%、大卒で約10.6%と報告されています。 - 企業規模別の離職率

一般に、中小企業は大企業より離職率が高い傾向があります。2015年に中小企業庁が発表した「2015年版 中小企業白書」によると、2000~2012年の推移では、大企業の離職率が10.5~13.4%なのに対し、中小企業は12.3~16.3%と高めでした。また、厚生労働省「令和2年雇用動向調査」によると、企業規模100~299人の中堅企業で離職率17.4%と特に高く、5~29人規模の小規模企業(13.6%)や1,000人以上の大企業(14.0%)より高い水準となっています。ただし、年や条件によっては中小企業の離職率の方が大企業より低い場合もあるため、一概に「中小企業=高離職率」とは言い切れません。 - 入社3年以内離職の企業規模差

ごく小規模な企業ほど、若手の早期離職率が極端に高い傾向があります。中小企業庁が発表した「2015年版 中小企業白書」によると、従業員5人未満の事業所では新卒就職者の3年以内離職率が高卒61.9%、大卒56.3%と半数以上が離職しています。一方、厚生労働省が令和3年に発表した「新規学卒就職者の離職状況を公表します」によると、大企業(従業員1,000人以上)では高卒25.6%、大卒24.7%程度に留まります。小規模企業では、3年を待たず中堅層に達する前に半数以上が辞めてしまう現状がうかがえます。 - 平均勤続年数

最新の国税庁「令和5年民間給与実態統計調査」によれば、2023年の企業全体の平均勤続年数は13.2年と報告されています。平均勤続年数は社員の定着度合いを示す指標の一つで、一般に大企業ほど長く、中小企業では短くなる傾向があります(業種構成や企業の歴史にも影響されます)。中小企業では創業間もない企業や成長中の企業も多く、勤続年数が短めになるケースが目立ちます。

以上のデータから、中小企業では入社後数年以内に離職してしまい中堅層に至らないケースが多いこと、また中堅規模の企業(数百人規模)で離職率が高い傾向が読み取れます。結果として、中堅中小企業では全従業員に占める中堅社員(勤続3~10年層)の比率が低くなりがちな特性があります。

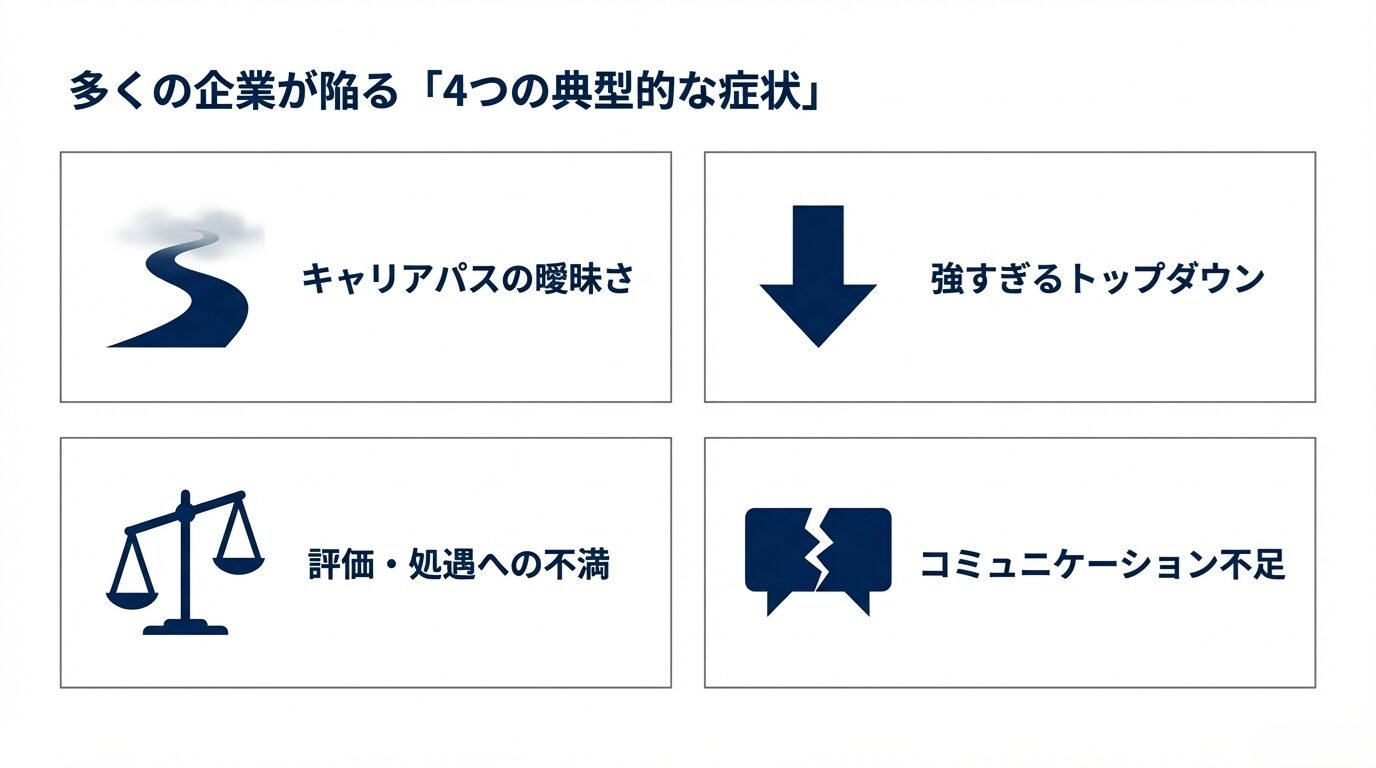

中堅社員が辞める会社の主な特徴

特徴①:キャリアパスが曖昧で将来像が見えない

中堅社員は入社して数年が経ち、仕事にも慣れてきて、自分の専門領域や強みがある程度確立されてきた層です。このような社員が次に会社に求めることの1つとして、「今後どのように自分のキャリアを築いていくのか?」という具体的な道筋があります。

しかしながら、経営陣がビジョンや成長戦略を社員に対して明確に示していない企業では、社員自身で将来設計を描くことがとても難しくなります。「このままこの会社にいて、自分は本当に成長できるのか?」という不安感から、意欲ある中堅社員ほど転職を検討するようになります。

■ありがちな事例

- 成果を出しても「次に何ができるのか?」が明確に示されないため、仕事へのモチベーションが低下してくる

- 若手から中堅へとステップアップするタイミングで、昇進や役職が用意されていない

- 人事評価の基準・方法が曖昧で、上司に相談しても具体的な指針が得られない

特徴②:トップダウンが強すぎて現場が自走できない

中堅中小企業でよく見られる特徴として、オーナー経営者のカリスマ性を活かしたトップダウンのスピード感ある経営が挙げられます。その経営スタイルそのものは決して悪いわけではなく、むしろ中堅中小企業ならではの大きな強みでもあります。

しかし、あまりにも経営トップに権限が集中し過ぎてしまうと、現場が受け身の姿勢になってしまい、「自分たちで考える意味がない」という無力感に陥りやすくなります。トップダウンの社風を踏まえ、「敢えて従順な社員を採用している」というケースでは問題にならないかもしれません。しかし、意欲や能力のある中堅社員の場合は、自分の考えに基づいて自由に行動できない組織に違和感を覚え、外の世界に目が向きがちになります。

■ありがちな事例

- 経営者が現場のことをすべて決めてしまうため、社員の提案が形骸化する

- 中間管理職や中堅社員が、「自分で考えて判断するだけ無駄」と考えるようになる

- 若手社員を育成しようとしても、その仕組みや権限が整備されていない

特徴③:人事評価制度や処遇に不満が溜まりやすい

中堅社員になると、業界についてのことや会社についてのこともこれまで以上に理解するため、社内外の情報と比較して様々なことを自分で評価しやすくなります。特に現代はネット社会ですので、周囲の同業他社の待遇や、自分のスキルに見合った市場価値を見聞きする機会が増えることで、相対的に「会社の自分に対する評価や報酬は適切なのか?」という疑問を抱きやすくなってきます。

■ありがちな事例

- 「年功序列的な昇給はもう期待できない」と本人が感じる一方で、実力を評価する明確な仕組みも整備されていない

- 売上等の数値目標ばかりが強調され、日々のプロセスやリーダーシップが評価されない

- 「会社の業績が良くないから」という理由で、長きに渡って給与水準が低く据え置かれ、将来の展望が見えない

特徴④:コミュニケーション不足による誤解や不安

企業が成長途上にあると、経営者や管理職は日々の業務に追われがちです。しかし、忙しさにかまけて社員とのコミュニケーションをなおざりにしていると、些細な誤解や不満が蓄積していき、離職のきっかけとなります。

厚生労働省の「令和3年雇用動向調査」では、離職理由の上位に「人間関係のトラブル」や「職場環境への不満」が挙げられています。これは大企業のみならず、中堅中小企業にも当てはまる事象であると考えられます。

■ありがちな事例

- 定期的な面談やフィードバックの仕組みがないため、社員の悩みに気づけない

- 管理職が数字の報告ばかりに追われ、部下の悩みや希望を聞き取る時間がほぼない

- 経営者の方針が不明確で、現場の理解や納得を得られないまま方針が変わる

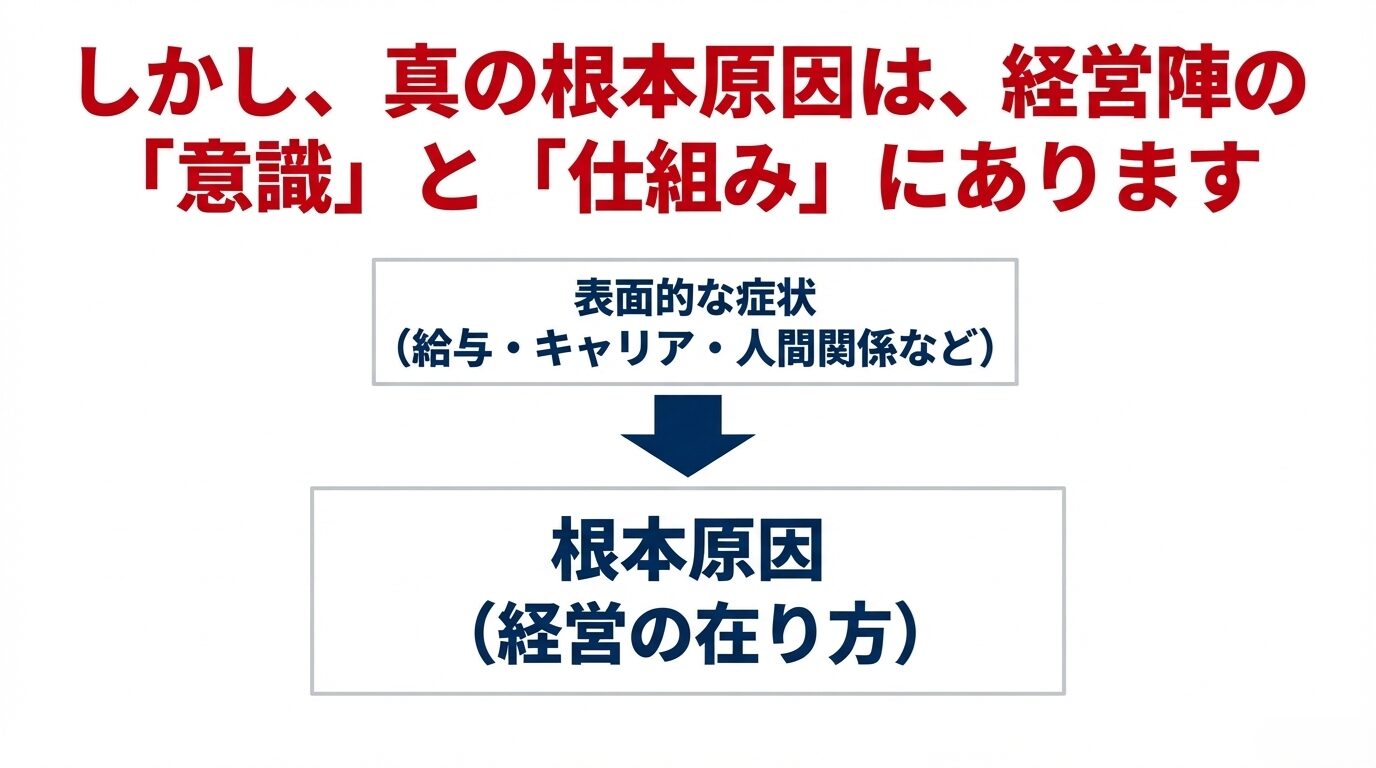

経営陣が見落としている「本当の理由」

上記のような表面的な特徴は、多くの経営者も感覚的には理解しているかもしれません。 しかし、次々と中堅社員が辞めてしまう企業には、さらに根深い問題が潜んでいます。

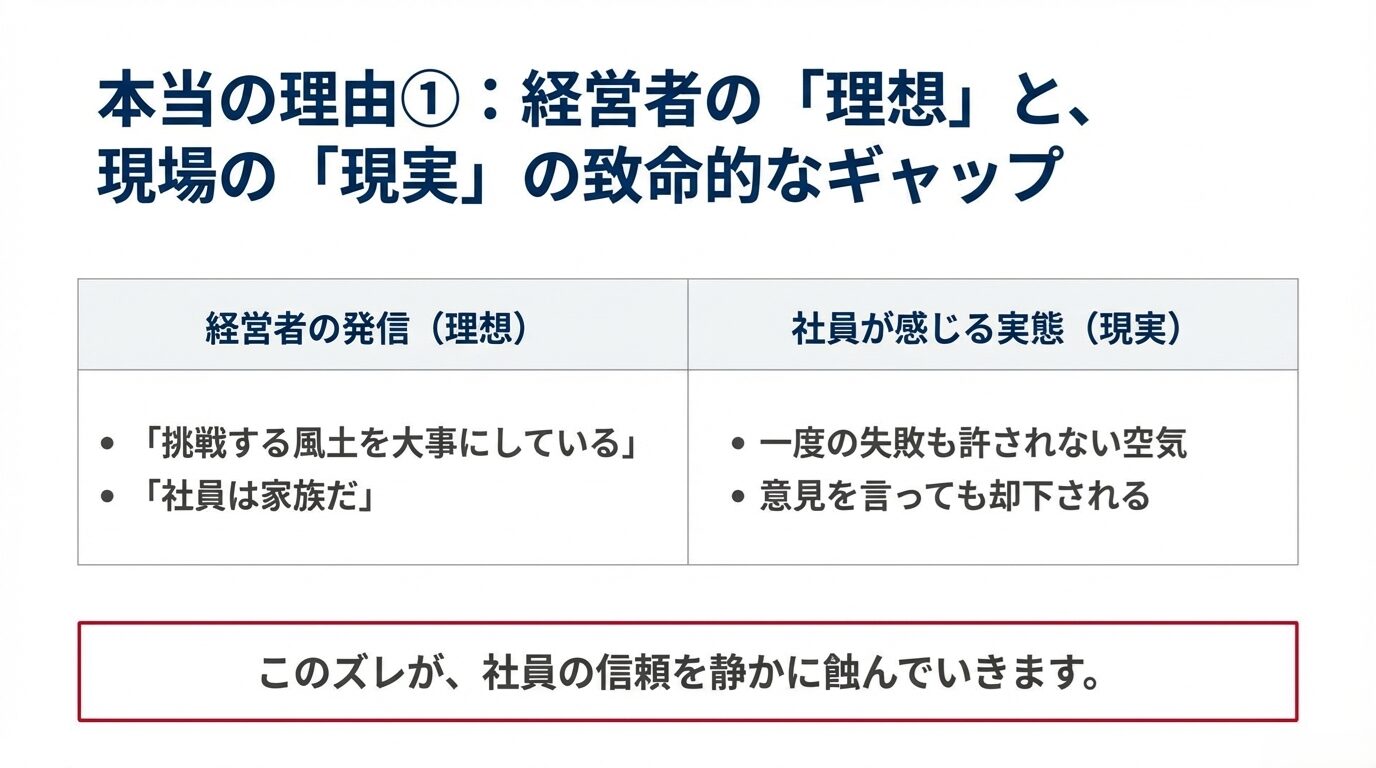

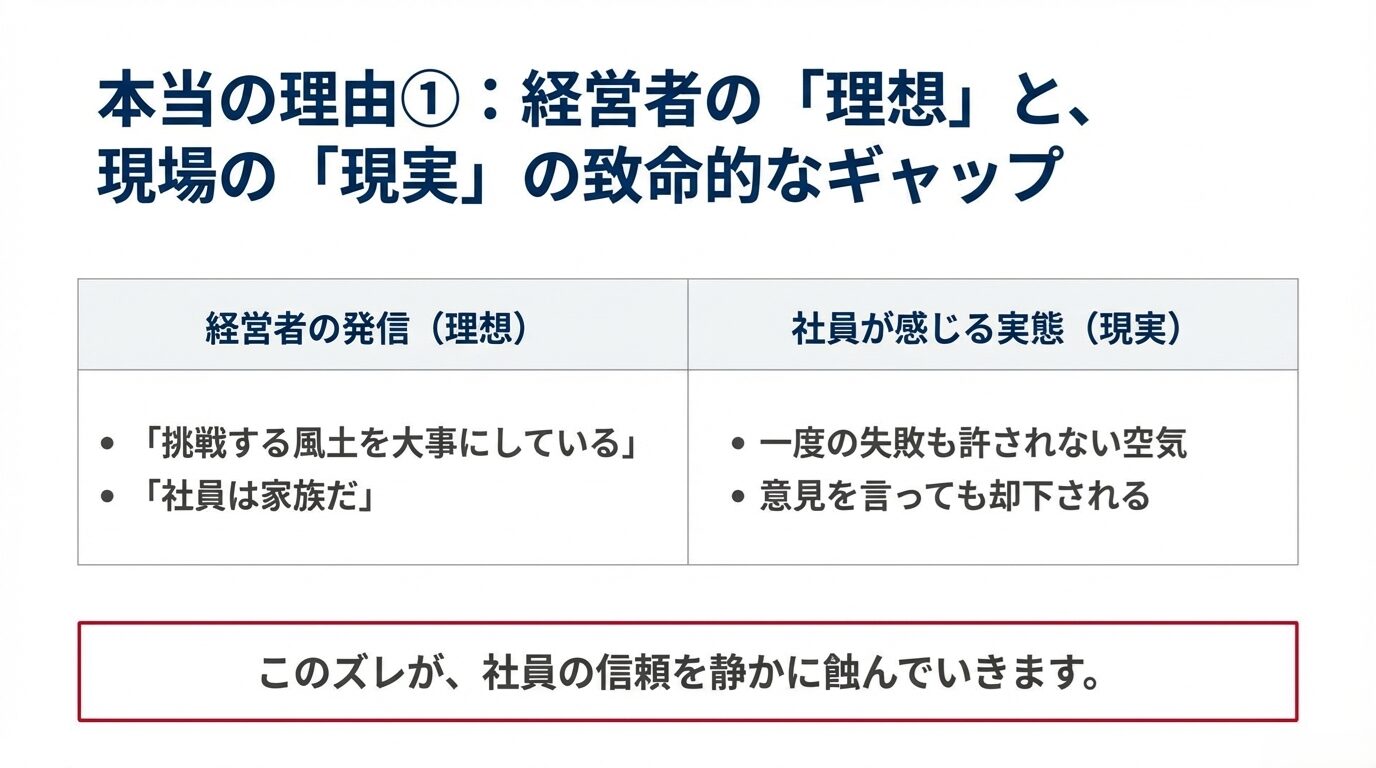

本当の理由①:経営者と社員の価値観ギャップを埋める努力不足

経営者は、「自分の考えは全社員に伝わっているはずだ!」と思い込みがちです。しかし、実際に社員が会社のビジョンをどれだけ深く理解し、それにきちんと納得しているかどうかは、実は別の問題なのです。

特に、中堅社員はある程度業界や仕事を理解しているからこそ、経営者の言動と現場の実態のズレを非常に敏感に察知します。そのズレを解消しないまま放置していると、徐々に「この会社の方向性は本当に正しいのか?」という疑念が芽生え、離職へとつながっていくのです。

経営者が「嘘をつかない」ことは当たり前だとしても、経営者が日々発信していることが実際に現場に反映されているかどうかは、常に注視しておくべきでしょう。仮にそこに大きなズレがあれば、社員から見れば「経営者は嘘をついている」ということになってしまうのです。

■具体的な例

- 経営者が「うちの会社は挑戦する風土を大事にしている」と言う一方で、実際には失敗を許さない空気がある

- 社員が「会社のために新しい施策にチャレンジしたい」と思っても、実際に経営者に相談すると却下されてばかり

- ビジョンを共有するための場(全体会議やワークショップなど)がなく、経営者の一方的なトップダウンで終わる

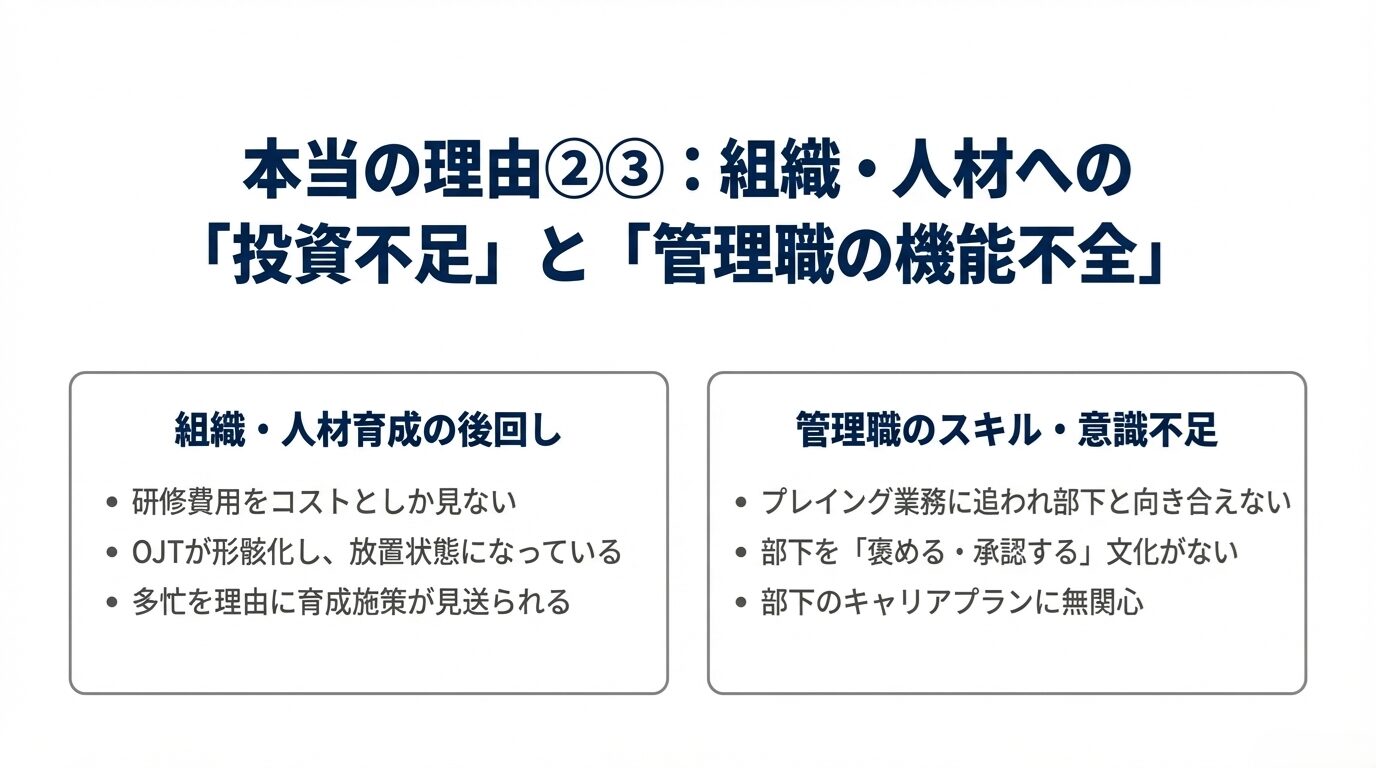

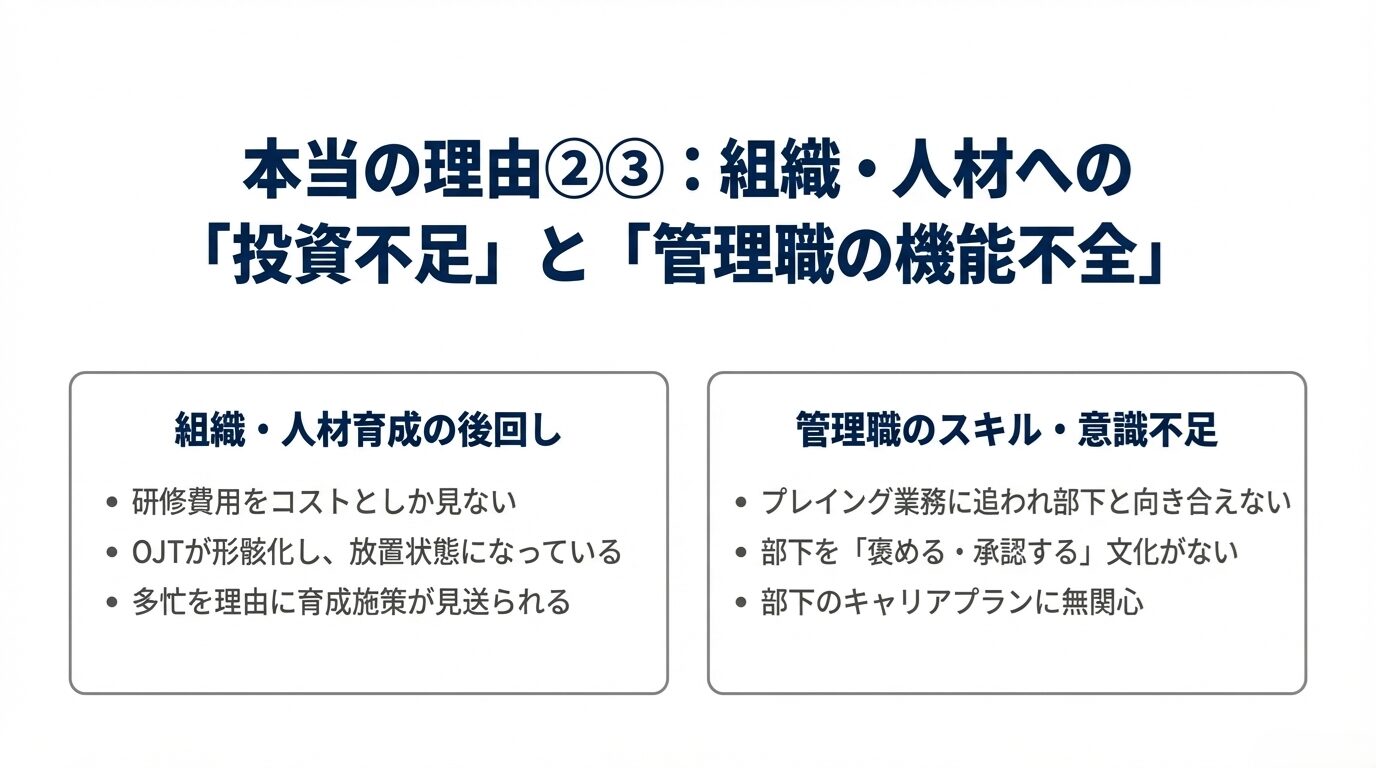

本当の理由②:組織開発・人材育成への投資が後回しになっている

中堅中小企業の経営者の多くは、売上拡大などのビジネス面での「攻め」に注力しがちで、組織開発や人材育成が後回しにされやすい傾向があります。しかし、企業の持続的な成長には、社員一人ひとりのモチベーション向上やスキルアップが欠かせません。実際、人材育成に本腰を入れる企業ほど、中堅社員が辞めにくいという傾向は、さまざまな調査からも示唆されています。

■具体的な例

- 「研修にはお金をかけられない」と考え、社員が自分で成長する機会を会社が提供できていない

- 部署ごとの人員配置を見直さないまま、仕事量ばかりが増えて中堅層が疲弊する

- 定期的なOJT※や社外セミナーへの参加支援などの施策を「忙しい」という理由で見送ってしまう

※OJT:On-the-Job Trainingの略で、職場内研修のこと

本当の理由③:管理職層の意識とスキルが追いついていない

中堅社員の離職を食い止める上で、実は上司である管理職の役割が非常に重要になります。管理職や現場の上司が部下の悩みやモチベーションを日々フォローアップし、適切に評価や指導を行うことで、組織というものは安定化するものだからです。

しかし管理職自身が忙しすぎたり、マネジメントやコーチングの経験・スキルが不足していたりすると、中堅社員のケアが行き届かなくなります。結果として「上司がまったく話を聞いてくれない」「私の頑張りを理解してくれていない」という不満が生まれ、それが退職を後押しする要因となるのです。

■具体的な例

- プレイングマネージャーが業務に追われ、部下との面談が年に数回しか行われない

- 「褒める」「承認する」という組織文化がなく、ミスの指摘や叱責ばかりが目立つ

- 個々のキャリアパスや目標設定について、上司自身が関心を持っていない

中堅社員の離職を防ぐための実践的ヒント

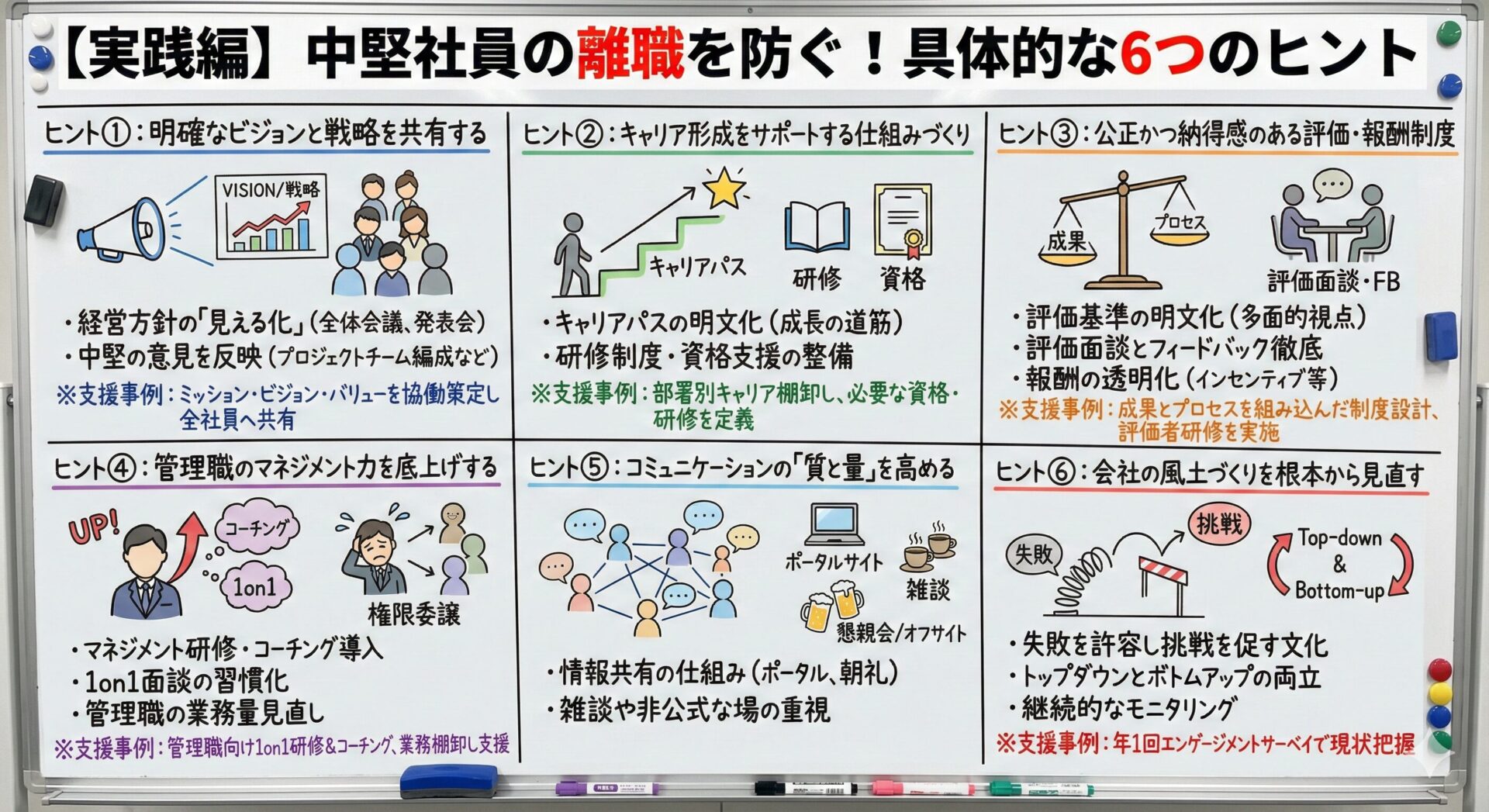

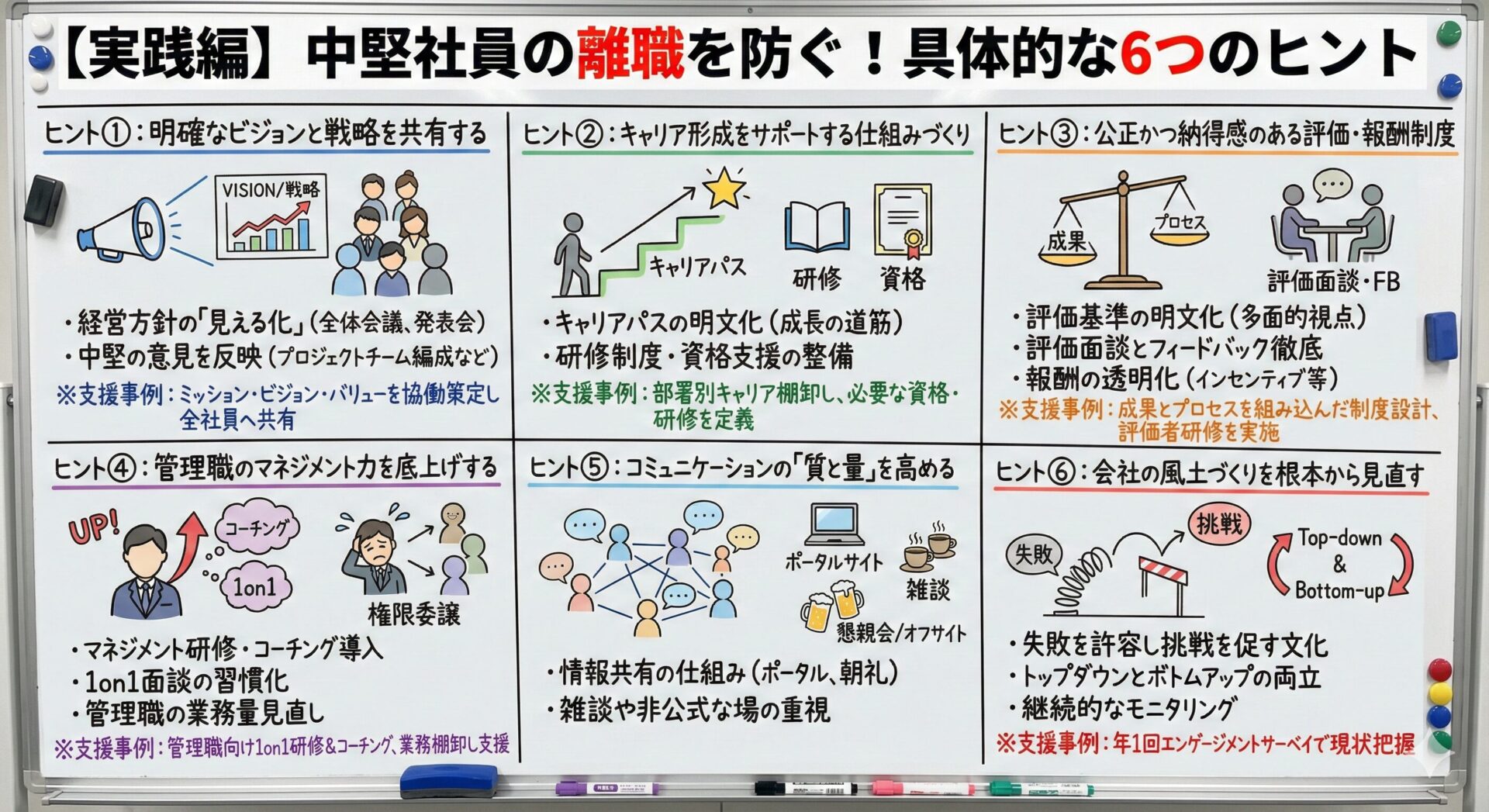

ここからは、離職を防ぎ、優秀な中堅社員が会社に長く貢献できる組織を作るためのヒントを具体的にご紹介します。すべてを一度に実行するのは難しいかもしれませんので、まずはあなたの会社で取り組めそうなものから手をつけてみてください。

ヒント①:明確なビジョンと戦略を共有する

- 経営方針の「見える化」

会社というものは組織で動いています。ですので、経営者だけが「会社をどのようにしたいか」がわかっていても意味がありません。経営者の考えるビジョンや戦略を「見える化」した上で、定期的な全体会議や経営方針発表会などを通じて全社員と共有する機会を持ちましょう。経営者自身の考えを、自らの言葉で社員に発信することが重要です。 - 中堅社員の意見を反映

「ビジョンはトップダウンで決めるもの」という固定観念を一度外し、中堅社員が実際に経営戦略の一部を担えるような仕組み(プロジェクトチームの編成など)を検討するのも有効な手段の1つです。「経営に関与している」という中堅社員の意識を高め、モチベーション向上につながります。

実際に私が経営コンサルティングの支援に入ったクライアントでは、最初にミッション・ビジョン・バリューを明確化することから着手しています。その上で、協働して策定した経営方針は文書化して見える化した上で、経営方針発表会を通じて必ず全社員に共有しています。

以下の記事では、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)について解説しています。詳しく知りたい方は、ぜひお読みください。

ヒント②:キャリア形成をサポートする仕組みづくり

- キャリアパスの設計

役職や専門分野のステップを明文化し、「このスキルを身につけるとこういうポジションに就け、こういうことにチャレンジできる」といった道筋を提示しましょう。 - 研修制度や資格支援制度の整備

業務に直結する資格取得を奨励したり、外部セミナーへの参加費用を一部補助したりと、社員が「長期的に成長できる環境」を整えることが大切です。中堅社員が自身のキャリアアップをイメージしやすくなります。

私が支援しているクライアントでは、部署別にキャリアの棚卸してキャリパスを明確化するとともに、キャリアップに必要な資格・研修の定義も支援しています。

ヒント③:公正かつ納得感のある評価・報酬制度

- 評価基準の明文化

「成果」と「プロセス」の両方を重視する人事評価制度設計や、チームワークを評価する指標の導入など、多面的な視点を取り入れた人事制度を整備すると公平感が高まります。 - 評価面談やフィードバックの徹底

評価の結果を面談で共有し、改善点や今後の期待を伝えることで、社員の納得感が生まれやすくなります。定期的な面談があることで、社員の不透明な部分や不安感を減らすことができます。 - 報酬の透明化

企業規模によっては、報酬を一気に引き上げるのは難しい場合が多いでしょう。しかし、評価と連動してインセンティブが支給される仕組みや、業績連動型の賞与など、限られた経営資源でも報酬制度を工夫することで透明性を高めることは可能です。

私が人事評価・賃金制度の支援をさせていただく場合は、必ず成果とプロセスを組み込んだ評価制度設計としています。また私のクライアントでは、評価面談を重要視しています。単なる評価結果の報告ではなく社員の成長を促す場とするために、フィードバック手法を重視した評価者研修を行うことで、社員の成長を促進する風土の醸成を支援しています。

以下の記事では、人事評価制度について解説しています。詳しく知りたい方は、ぜひお読みください。

ヒント④:管理職のマネジメント力を底上げする

- マネジメント研修やコーチングの導入

管理職が部下の育成やモチベーション管理に責任を持つための研修や、コーチング手法を学ぶ機会を設けるのはとても効果的です。 - 1対1の定期面談(1on1)を習慣化

毎月や隔週など、短時間でも構わないので管理職と部下が1対1で話す時間をスケジュールに組み込みましょう。社員からは「忙しくて無理!」と言われるかもしれませんが、一度仕組み化してしまえば意外と継続できるものです。 - 管理職自身の業務量の見直し

プレイングマネージャーが過重労働に陥っている場合は、権限委譲やサポート人員の配置なども検討が必要です。上司が余裕を持って部下に向き合える環境を作らなければ、マネジメントは形骸化してしまいます。

私のクライアントでは、管理職に対する1on1研修を実施するとともに、管理職に対するコーチングを実施することで、管理職の成長を支援しています。また、業務過多に陥っている管理職に対しては、現状の業務の棚卸と業務見直しを個別に支援しています。

以下の記事では、「管理職の心得」について解説しています。詳しく知りたい方は、ぜひお読みください。

ヒント⑤:コミュニケーションの「質と量」を高める

- 情報共有の仕組み作り

社内のポータルサイトや定期朝礼などを活用し、「経営者の考え」や「会社の動き」をこまめに伝えることで、社員が置いてきぼりになるリスクを減らします。 - 雑談や懇親の場も重視

オフィシャルな場だけでなく、雑談やオフサイトミーティング※などの非公式な場での交流を増やすと、社員同士の信頼関係が深まり、ちょっとした問題も相互に相談しやすくなります。

※オフサイトミーティング:社外の会場等、普段とは異なる場所で行われる会議や懇親会

ヒント⑥:会社の風土づくりを根本から見直す

- 失敗を許容し、挑戦を促す文化

「失敗を許さない」雰囲気の組織は、やがてイノベーションを生み出せなくなります。挑戦を促し、失敗から学ぶプロセスを評価する文化を経営者・中間管理職が率先して作りましょう。 - トップダウンとボトムアップの両立

経営者のスピード感ある決断は重要ですが、一方で現場の声を汲み取り、試行錯誤を認めるボトムアップの要素も組み合わせることが重要です。

トップダウン・ボトムアップの両立については、以下の記事でも解説していますので、よろしれければお読み下さい。

- 継続的な仕組みづくり

「一度やって終わり」ではなく、定期的に社内アンケートやヒアリングを行うことで、組織の状態をモニタリングし続けることが組織文化の定着につながります。

私のクライアントでは、(経営者が希望する場合に限り)年1回エンゲージメントサーベイ(従業員の関与度、やる気を定量化して測定するための調査)を行うことで、組織の現状と課題を把握しています。

Q&A

Q1. 中堅社員が辞めた後、急いで採用をかけてもよいのでしょうか?

A.短期的に人手不足を補うために採用強化を図ることは必要なケースもありますが、まずは「なぜ中堅社員が辞めたのか?」についての根本的な原因を分析し、組織・制度面の改善を検討することが先決です。なぜならば、仮に新たな社員を採用したとしても、同じ問題が再発すれば同様に離職が続く可能性が高いからです。人材の離職率が高い会社は採用コストが膨れ上がるだけでなく、社内のモチベーション低下も顕著になります。大切なのは、一時的な穴埋めではなく、長期的に人が定着する企業体質を作ることです。

Q2. 「社員のために研修をやりたい」と思っても、コストや時間が気になって実行に移せません。どうしたらいいでしょう?

A.研修にかけるコストや時間を懸念する経営者は多いですが、社員が辞め続けることによる「採用コスト」「教育コスト」「業務効率の低下」などの損失は、はるかに大きい可能性があります。中長期的に見れば、適切なタイミングで人材育成に投資しておくほうが経営効率は高まります。また、外部のセミナーやオンライン講座、政府や自治体が実施する助成金制度の活用など、工夫次第でコストを抑えることも可能です。まずは少人数・短時間で始める研修からトライしてみることをおすすめします。

Q3. 管理職にマネジメントを学ばせたいのですが、そもそも意識が低くて動きません。どうすればよいですか?

A.管理職の意識改革は簡単ではありません。まずは経営者自身が「なぜマネジメントが重要なのか?」を管理職にしっかり説明し、数値目標の達成だけでなく、人材育成にも管理職は責任があることを明示しましょう。その上で、管理職向けの研修や勉強会を実施し、学ばざるを得ない環境を作ります。また、上司自身が部下を育成することで、自分の業務が最終的に楽になることもまた事実です。実際に成果を体感してもらうことで、管理職の意識を少しずつ変えていくのが効果的です。

Q4. 1対1の面談やコミュニケーションが大事とわかっていても、スケジュールが多忙で全然時間が取れません。

A.忙しい中で時間を確保するには、コミュニケーションを仕組み化するしかありません。例えば、週に1回、各部署の管理職が各メンバーと15分ずつ面談する時間を強制的にスケジュールに組み込む方法があります。あらかじめカレンダーに入れておけば、お互いが「ここは必ず空けるべき時間」と認識でき、実施率も上がります。また、面談の目的やフォーマット(話すべき項目)をあらかじめ決めておくことで、短い時間でも充実したコミュニケーションが可能となります。

まとめ

中堅社員が次々に辞める企業には、キャリアパスの曖昧さやトップダウン型マネジメントの弊害、公正さを欠く評価制度、そしてコミュニケーション不足など、様々な要因が複合的に絡み合っています。しかし、これらは単なる「表面的な事象」にすぎず、その奥には「経営者と社員の価値観ギャップ」「組織開発や人材育成の後回し」「管理職のマネジメント力不足」といった「真の理由」が潜んでいるものです。

中堅社員の退職が重なっている状況は、企業として見逃せないサインです。放置すればするほど、社内の士気低下や貴重なノウハウの流出など、経営の土台が揺らぐ深刻な事態を招きかねません。一方で、これを機に組織の在り方や制度を見直し、経営者自身も意識改革を行うことで、企業はさらなる成長へのステップを踏むことができるのです。

- ビジョンの共有と透明性

- キャリア形成支援

- 公正な評価と納得感のある報酬

- 管理職のマネジメント力強化

- コミュニケーションの質と量を高める取り組み

- 組織文化を根本から見直す姿勢

これらの施策を継続的に行うことで、優秀な中堅社員が「この会社でこそ自分は成長できる」と感じられる組織が育まれます。外部環境の変化が激しい時代だからこそ、企業の「内側」を強くし、社員とともに未来を切り拓いていくことが大切です。

あなたの会社が「人が辞めないどころか、むしろ優秀な人材が集まり、組織がどんどん活性化していく」企業へと変貌を遂げることを、心より応援しています。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。 もし、この記事を読んで「自社の組織にも当てはまるかもしれない」「具体的な対処法について専門家の意見を聞きたい」と感じた方は、下記フォームよりお気軽にご相談ください。初回のご相談(1時間)は無料となっています。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)