唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

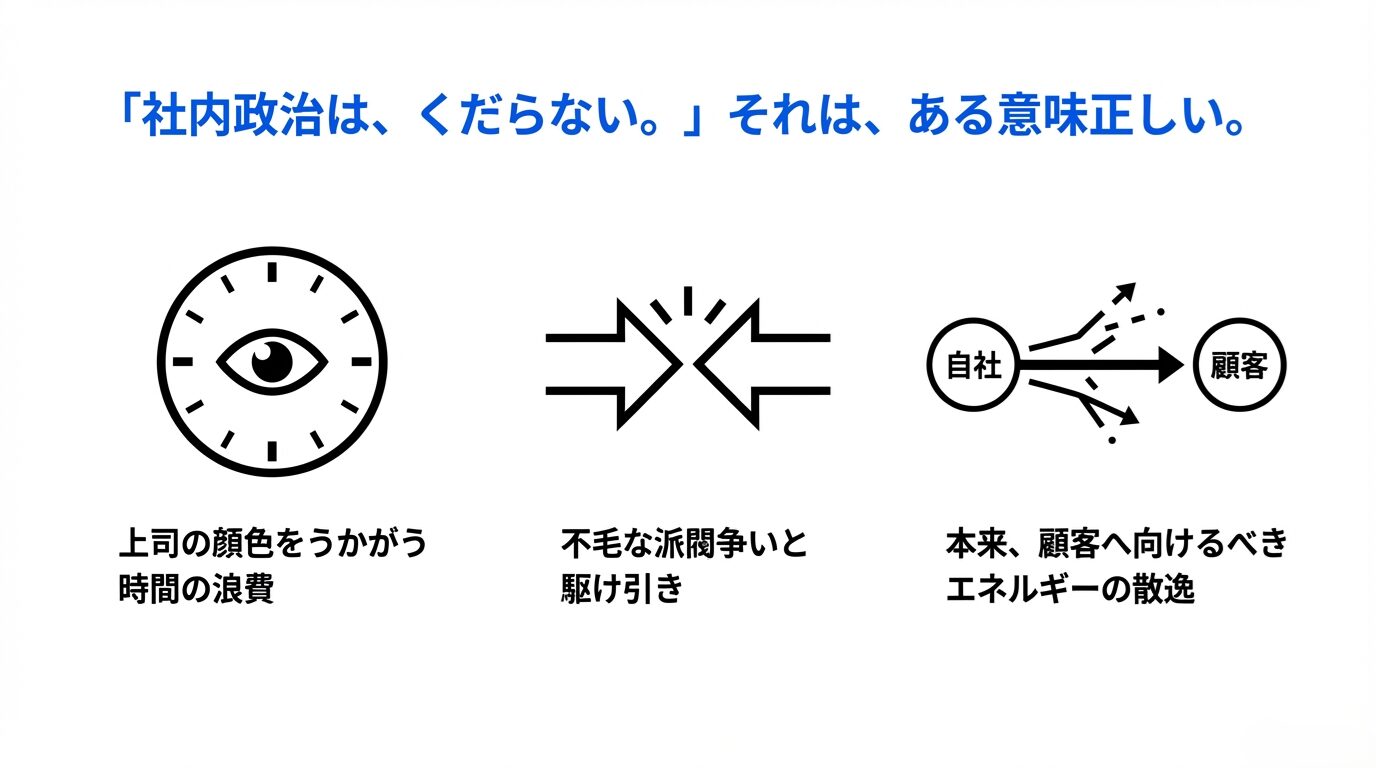

「社内政治」──この言葉を聞くだけで、「くだらない!」「そんなことに時間を割くくらいなら、事業のことに集中したい!」と感じる経営者・役員・管理職の方は多いのではないでしょうか?

確かに、社内政治は一見すると非生産的に思えます。ただでさえ、中堅中小企業は経営資源の制限が厳しい中で経営、組織運営が必要ですです。そのような限られた経営資源の中で、いがみ合ったり、気を遣いすぎたりするのは、会社の成長とは相反する行動に見えるかもしれません。

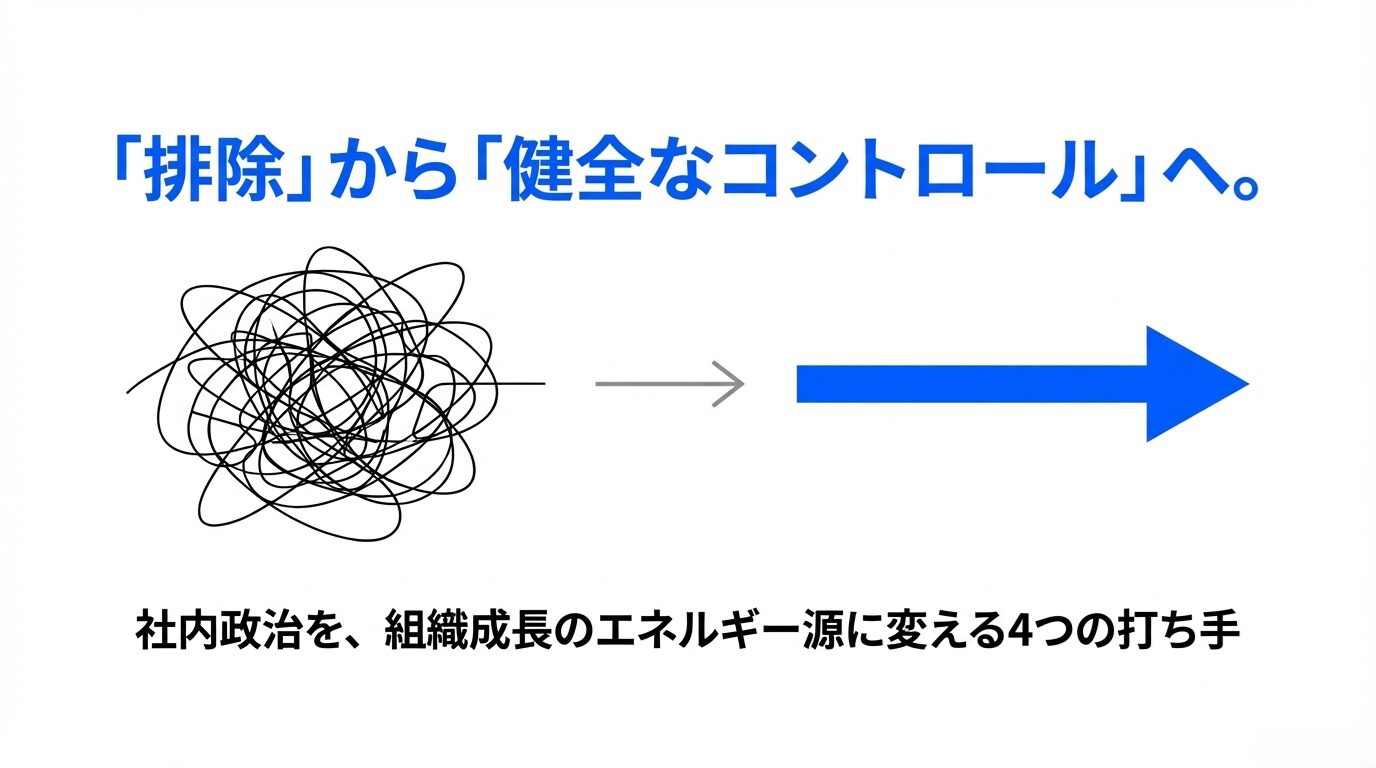

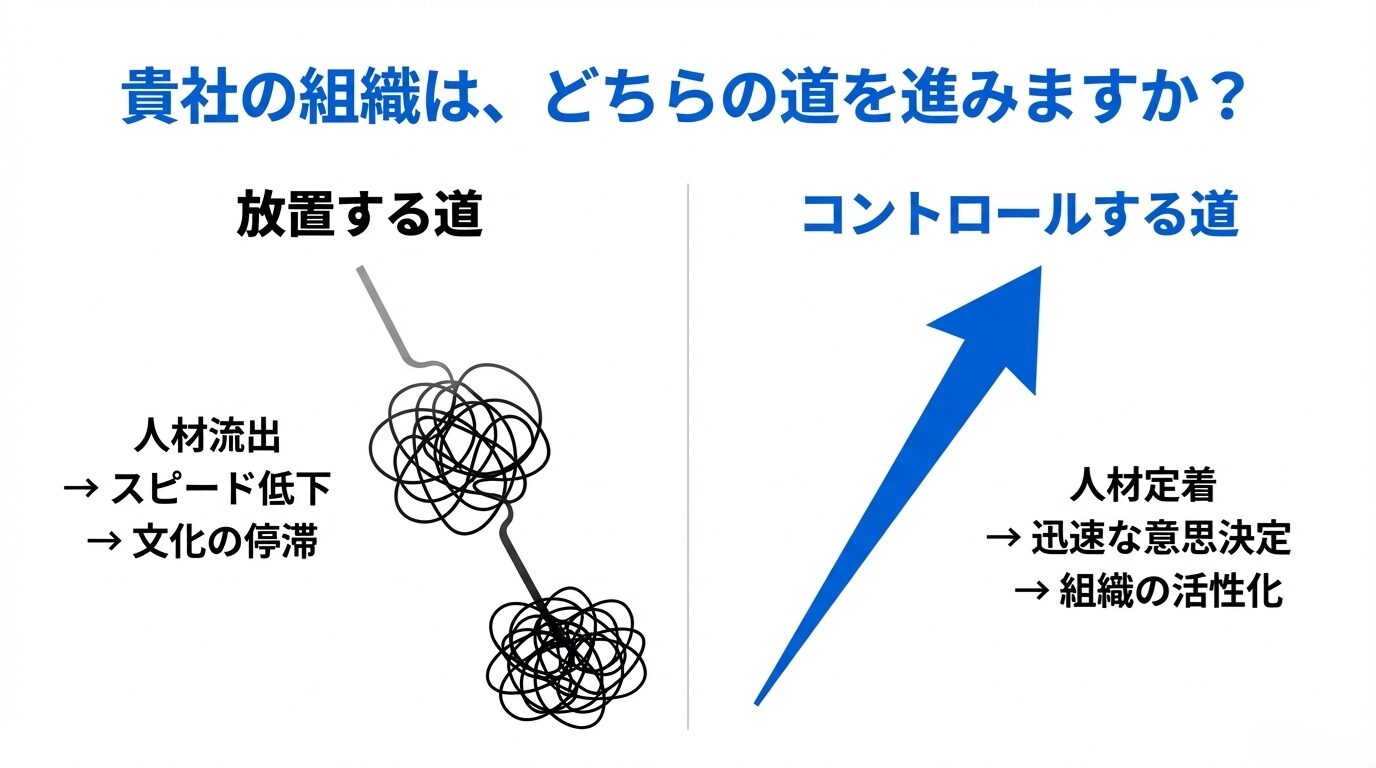

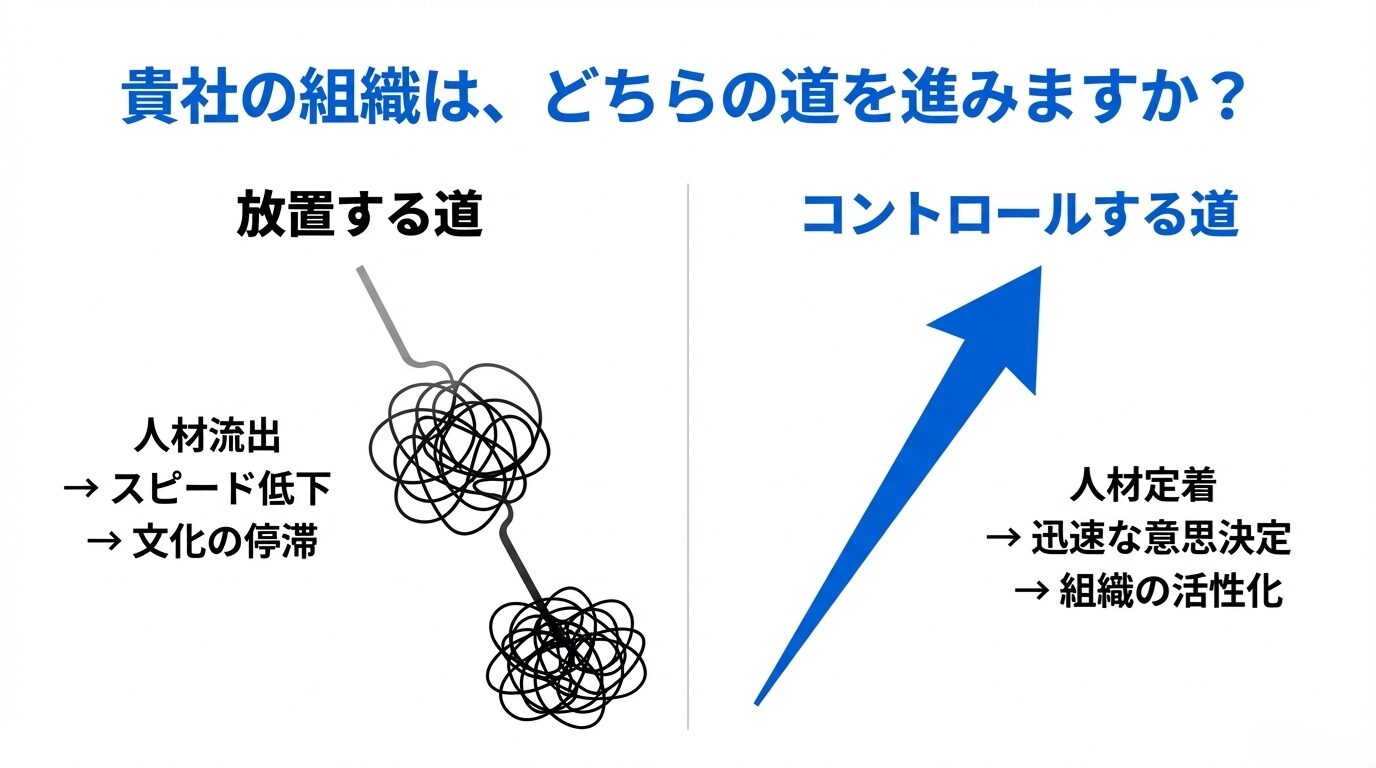

しかし、「社内政治を無視していたら、いつの間にか組織が大混乱に陥っていた」というケースも珍しくありません。実は、「社内政治」に上手く向き合いながら適切にコントロールすることは、中堅中小企業の経営においては重要になります。むしろ、社内政治を単なる権力争いと捉え、そのまま放置しておくリスクの方が実は高いのです。

本コラムでは、社内政治はくだらないと感じながらも、「なぜそれを無視すると損をするのか?」その意外な理由や、社内政治を上手にコントロールするためのポイントをわかりやすく解説していきます。本コラムを読み終わった後には、「社内政治とは上手く付き合わなければならない」という認識が腹落ちすると同時に、日々の組織運営に活かせる示唆が得られるはずですので、ぜひ最後までお付き合いください。

なお、本テーマについては以下の動画でも解説していますので、もしよろしければご覧下さい。

「社内政治=くだらない」はある意味正しいが、それだけでは危険

社内政治が嫌われる理由

社内政治と言うと、あなたはどんなイメージを持ちますか?「上司の顔色をうかがう」「権力を持つ人物にこびへつらう」「とにかく自分が得するように動く」──こうしたネガティブなイメージが先行しがちですよね。実際に私が担当してきたクライアントの経営者からも、次のような声をたびたび耳にしてきました。

- うちの会社は人数が少ないから、誰が誰を贔屓(ひいき)しているか丸わかりで嫌になる

- こんな小さな会社の中で社内政治ばかり気にしている人を見ると、その時間と労力をお客様などもっと外向きに使ってほしい

- 人間関係がこじれて、肝心の経営戦略が実行できなくなる

経営者から見れば、「社内政治は不毛だ」「できるだけ遠ざけたい」と思うのも自然なことだと思います。多くの経営者は会社を成長させることに集中していますので、社内での政治的駆け引きに時間をかけるのは非生産的と感じるものです。

くだらないからこそ放置してはならない

では、社内政治が不毛だからと言って、私たちは社内政治を完全に消し去ることができるものなのでしょうか?

結論から申し上げると、残念ながら組織である以上、どんな会社でも社内政治は少なからず存在するものです。たとえ数人規模の企業であったとしても、人が複数いればそこには力関係や思惑、コミュニケーションの相性が自ずと生まれ、それが時に「派閥化」や「政治的駆け引き」といった現象につながるものです。「3人寄れば文殊の知恵」ということわざがありますが、「3人いれば派閥ができる」こともまた事実なのです。

これは私が支援したクライアント企業の社長から聞いた話です。その社長の知人が経営する会社(従業員数約30名)では、「社長派」と「取締役派」の対立構造が顕在化し、経営方針をめぐって社内会議が堂々巡りとなることがあったそうです。最初は「こんなくだらない話題なんて興味ない」と社長自身が放置していたそうなのですが、結局、一方の派閥の人材がまとめて離職し、組織が空洞化するという最悪の結果を招いてしまったとのことです。

社内政治がくだらないと思っていても、見て見ぬふりをしているとやがて深刻な問題に発展することがあります。まさに「火種がくすぶっている状態」に近いと言えるでしょう。火元を小さいうちに消さず放置すると炎上するリスクが高まるように、組織内の微妙な力学や感情のもつれを軽視していると、いつしか会社の「根」が傷んでしまっているということもあるのです。

社内政治を無視すると損をする意外な理由

有能な人材ほど辞めていくリスク

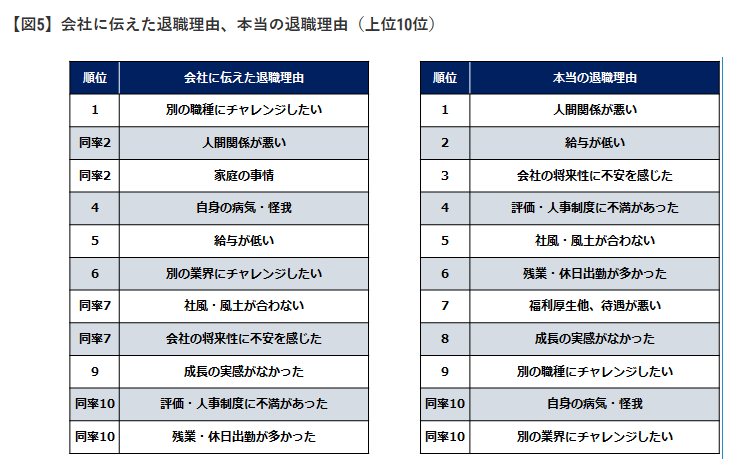

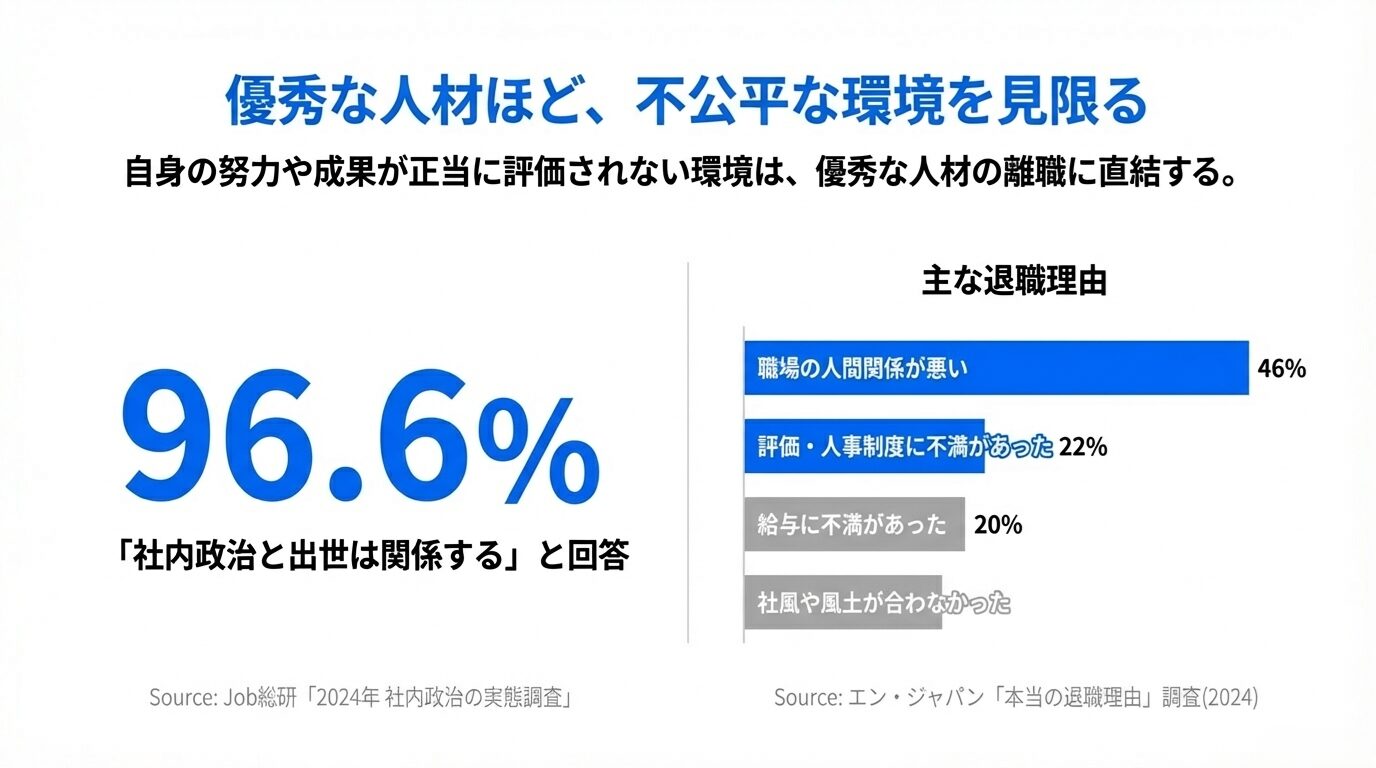

社内政治が優秀な人材の流出に大きく関与していることを示すデータがあります。

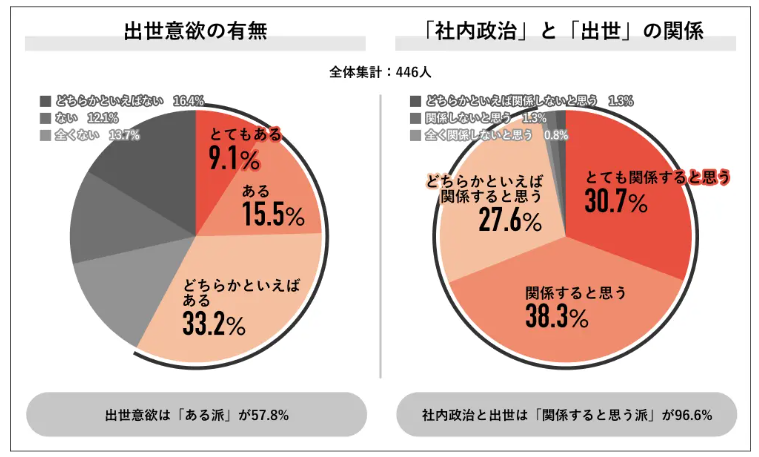

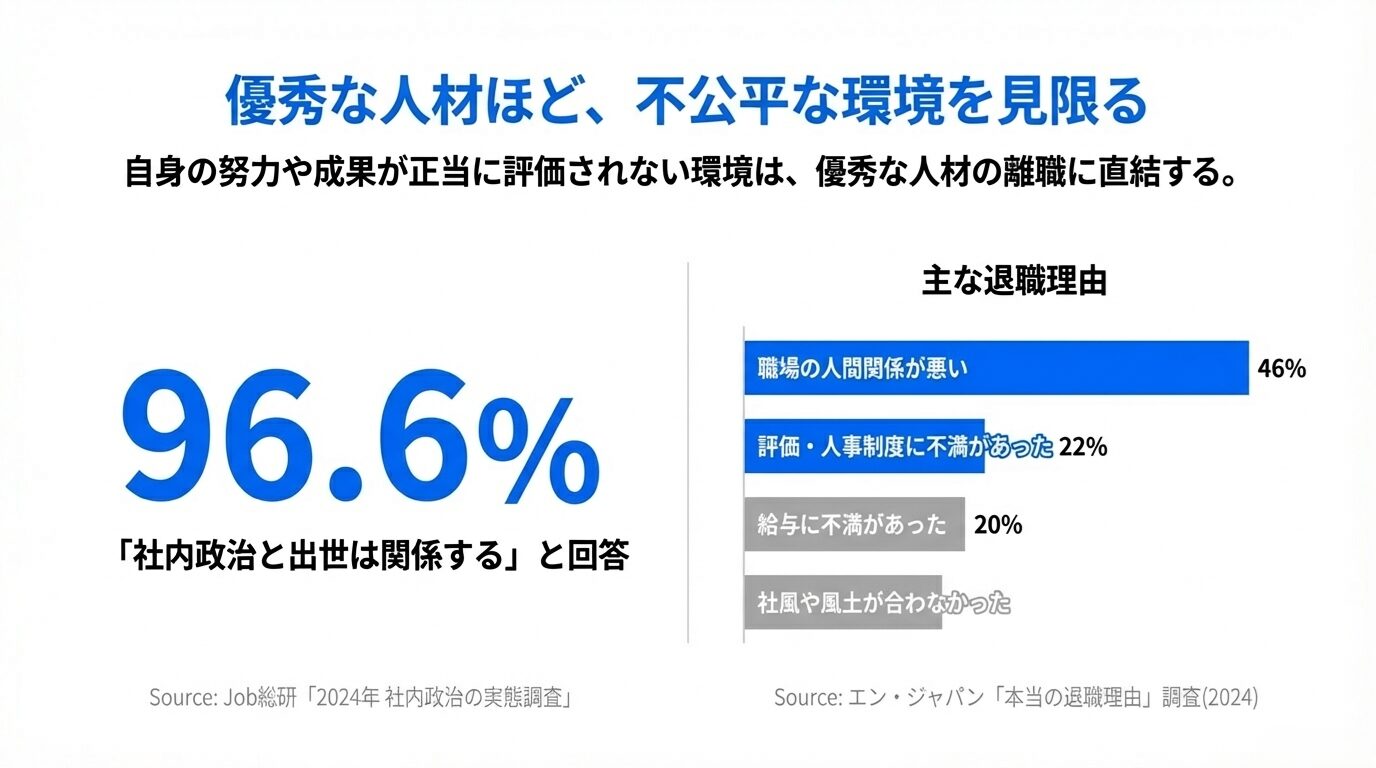

Job総研が実施した「2024年 社内政治の実態調査」では、職場で社内政治が存在すると感じている人が約70%に上り、また社内政治と出世が関係すると思う人が96.6%で大多数を占め、社内政治が出世や職場環境に影響を及ぼすと考える人が多いことが報告されています。

出典:JOB総研「2024年 社内政治の実態調査」

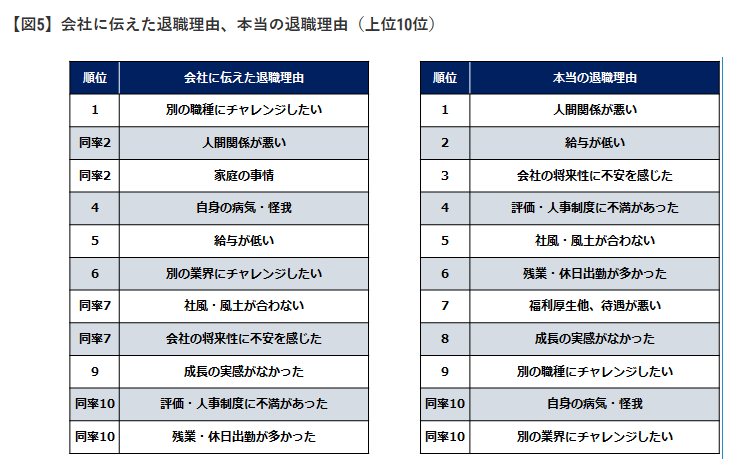

また、20~30代のビジネスパーソンは「組織の雰囲気」や「評価の公平性」に敏感であり、これらが離職の要因となることが指摘されています。エン・ジャパンが2024年に実施した「本当の退職理由」調査(2024)によれば、退職理由として「職場の人間関係が悪い」(46%)や「評価・人事制度に不満があった」(22%)が上位に挙げられています。

出典:エン・ジャパン「本当の退職理由」調査(2024)

一般的に、優秀な人材は「自身の努力や成果が正当に評価されない」と感じると、評価の透明性が高い企業へ転職する傾向があります。職場内の不公平感や不透明感は、いわゆる社内政治の弊害と結びつきやすく、例えば「特定の社員だけが重要な仕事を任される」といった状況があまりに続くようだと、優秀な社員ほど会社に見切りをつけてしまうことがあるのです。

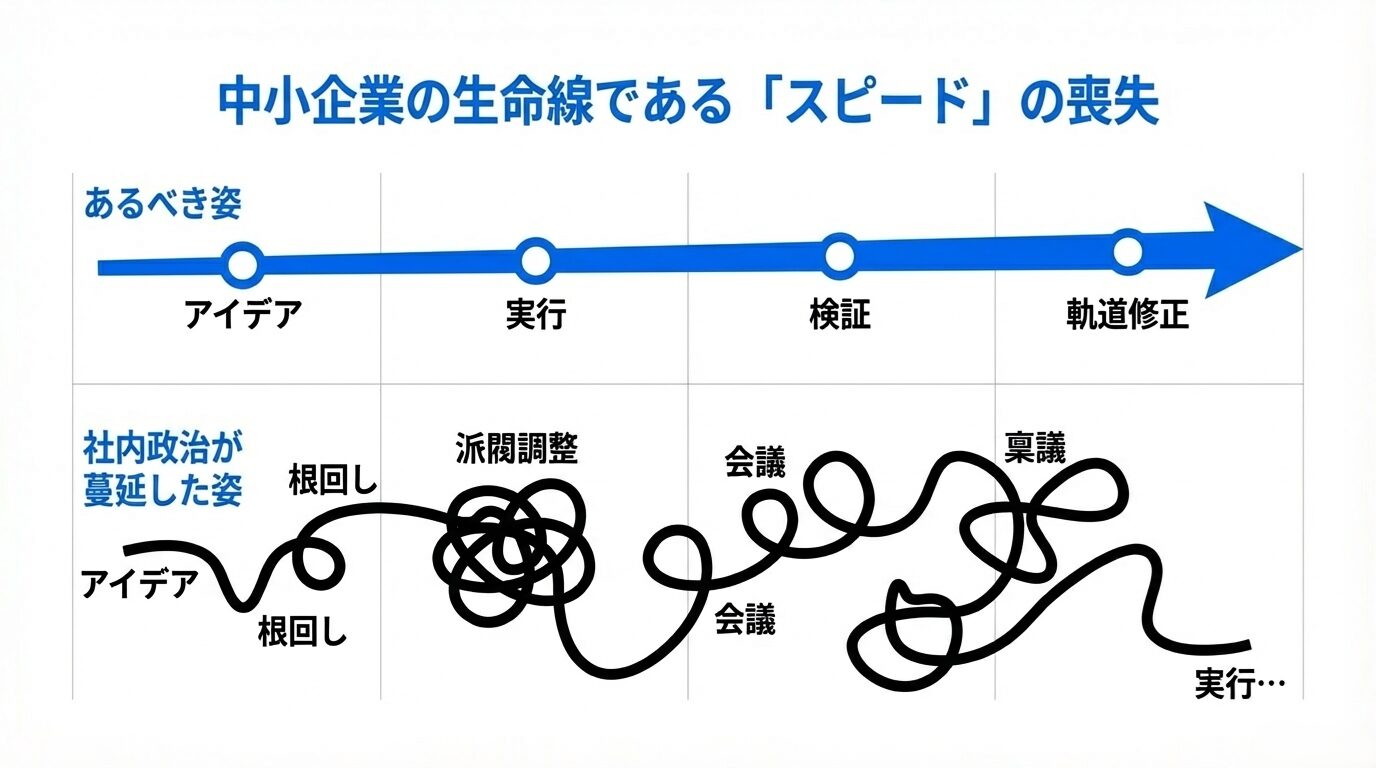

意思決定の遅延でチャンスを逃す

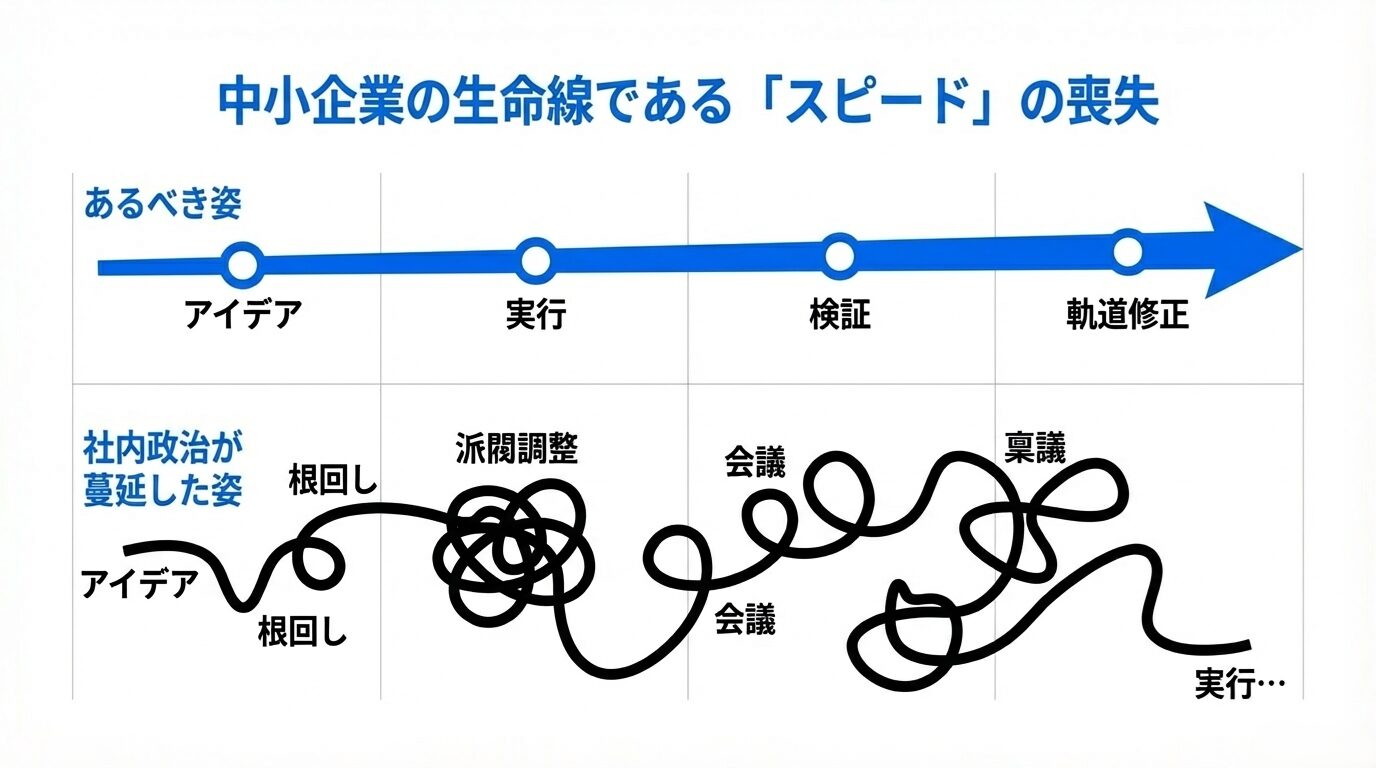

中堅中小企業にとって、「迅速な意思決定」は競合他社との差別化を図る上で重要な強みとなる要素です。アイデアがまとまったらすぐに行動し、検証を行い、必要に応じて軌道修正を行うといった「トライ&エラー」を迅速に実践できる中堅中小企業は、柔軟な組織文化を持つ傾向があります。

しかし、社内の政治的対立が深刻化すると、根回しや稟議、多数派工作などのプロセスが増え、その結果、意思決定のスピードが犠牲になってしまいます。社内で特定の役員や古参社員の意向を過度に気にしたり、反対意見が出るたびに会議を繰り返すような状況が続いてしまうと、「迅速な意思決定」ができるという強みを活かせず、競合他社に先を越されるリスクが高まってしまいます。

組織文化の悪化で士気が下がる

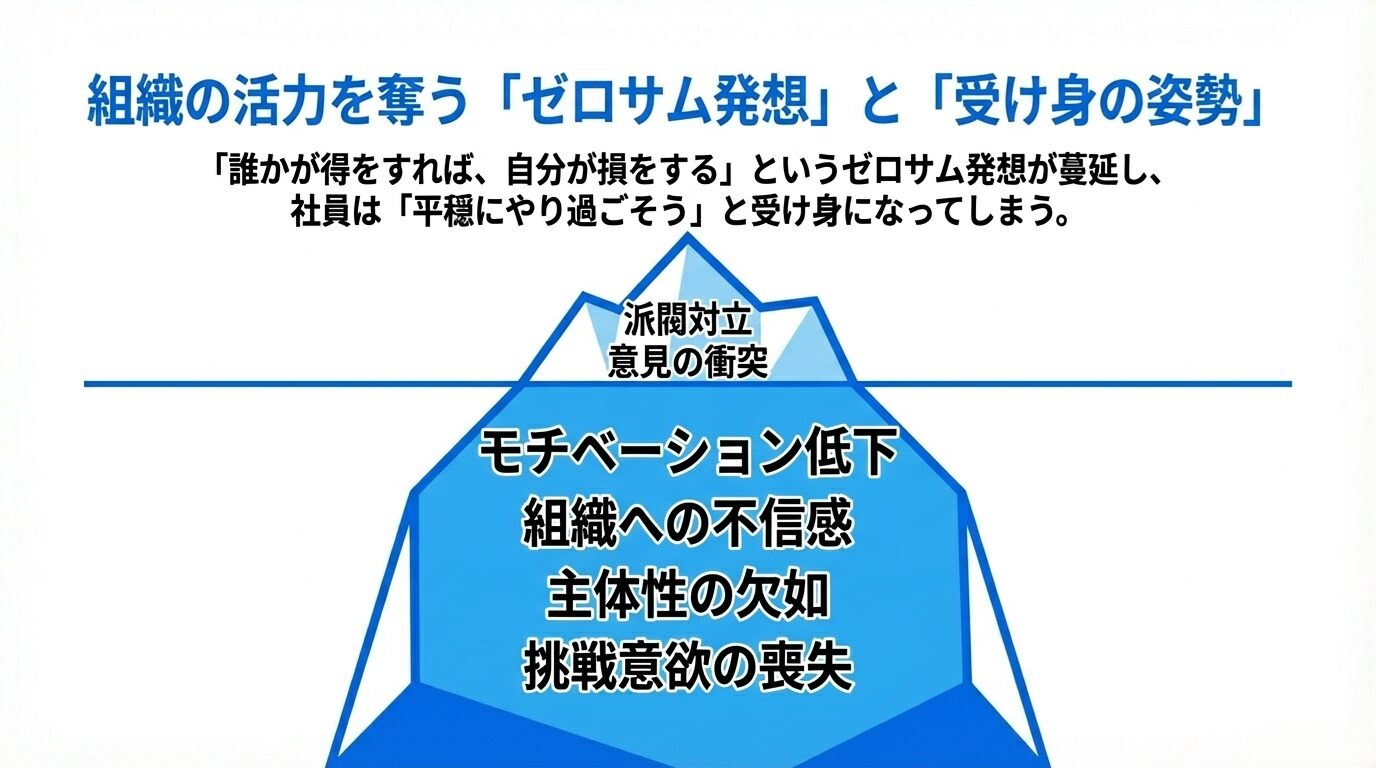

社内政治が激化すると、社員のモチベーションは低下してしまいます。どれだけ経営者が「うちの会社はまだまだ伸びしろがあるぞ!」「今後も大きく成長するぞ!」と声を上げたところで、社内の空気がギクシャクしていたら社員のモチベーションは上がっていきません。社員は「上司の派閥争いに巻き込まれたくない」「平穏にやり過ごそう」と、受け身になってしまうのです。そして、受け身の社員が増えれば組織文化は停滞し、組織の活力も低下していきます。

こうした組織文化面の影響は、目に見えにくいだけに対処が遅れがちです。特に中堅中小企業では、一人ひとりの主体性が会社の成長にダイレクトに響きます。社内政治を放置することで、長期的な社員の士気の低下を引き起こすリスクを見逃すわけにはいかないのです。

社内政治を上手にコントロールするための実践ポイント

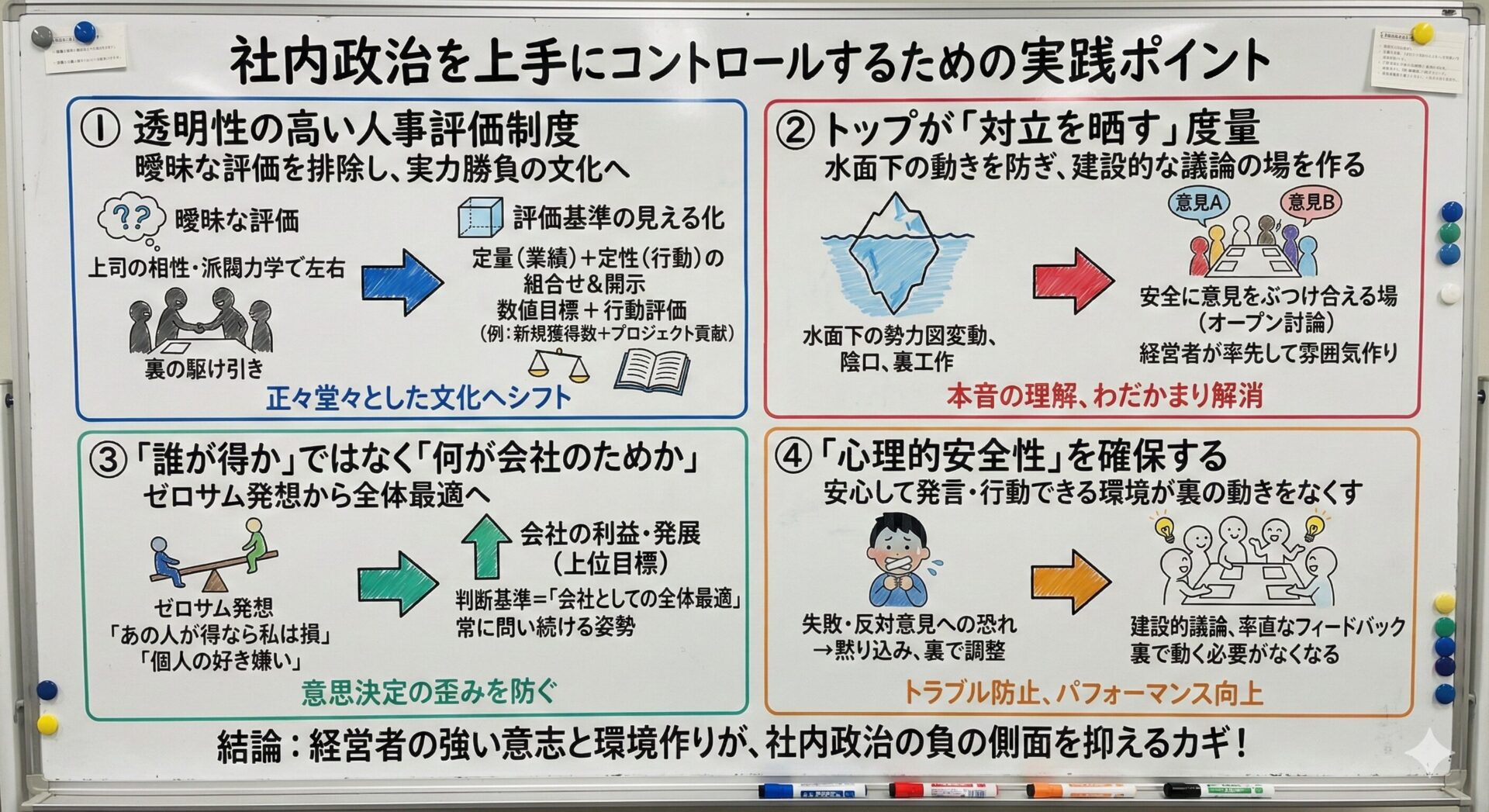

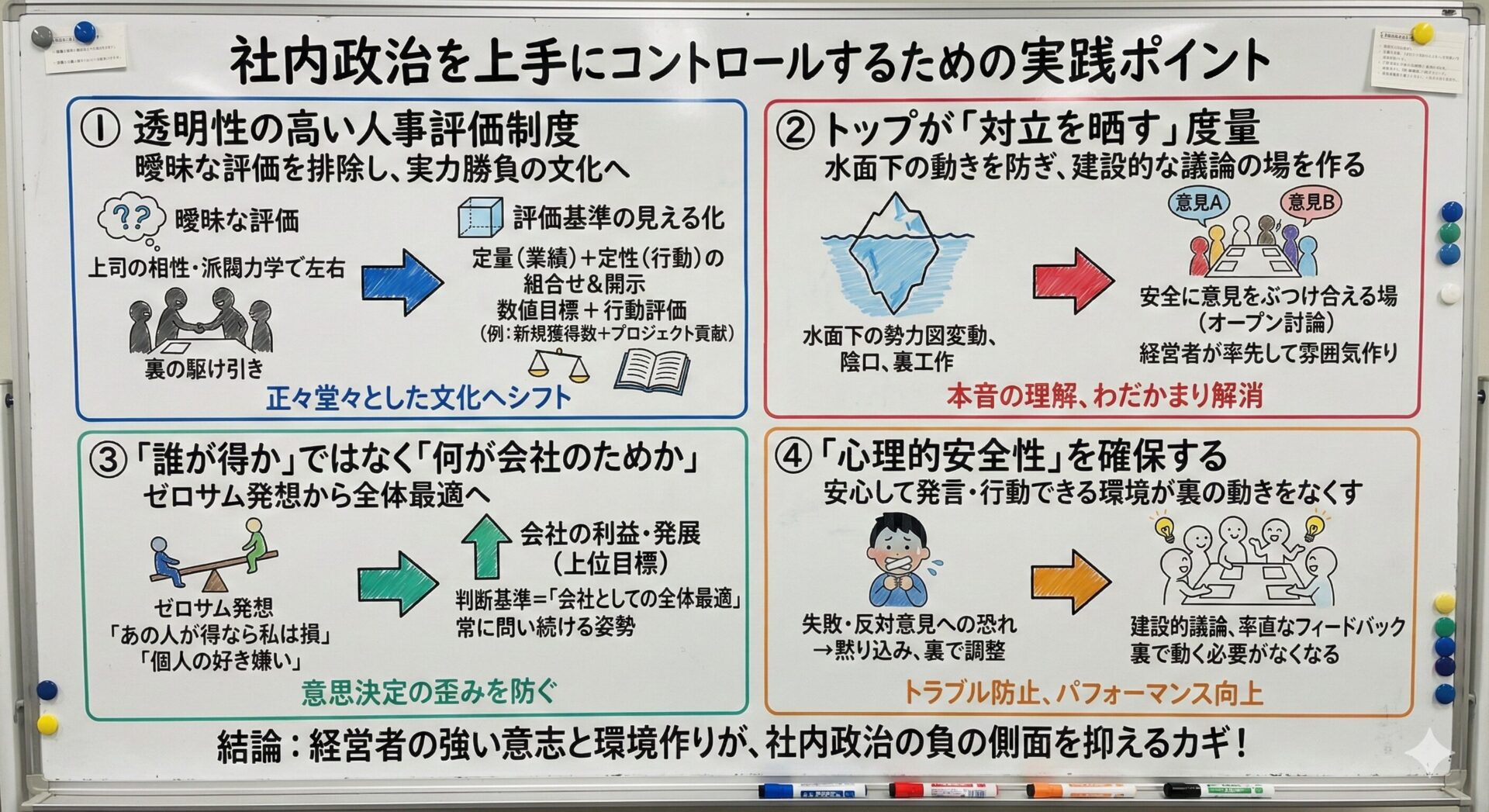

では、どのように社内政治をコントロールすればよいのでしょうか?本章では、社内政治を上手にコントロールするための4つのポイントを解説します。

「透明性の高い人事評価制度」を整備する

社内政治の最大の温床のひとつに「曖昧な人事評価」があります。人事評価制度が曖昧だと評価基準そのものが不明瞭なため、社内における評価が「上司との相性」や「派閥の力学」に左右されやすくなり、政治的な動きが横行しやすくなります。逆に言えば、評価軸が明確で透明性の高い人事評価制度を整えれば、裏の駆け引きやご機嫌取りはその意味と効果を徐々に失っていき、正々堂々と実力で勝負する組織文化構築のための基礎となるのです。

「目標管理制度(MBO)」のような手法を導入するのは一つの方法ですが、それだけでは形骸化してしまうリスクもあります。むしろ重要なのは、定量的な業績指標と定性的な行動評価をどう組み合わせ、どこまで社員へ開示するかを明確にすることです。例えば、「新規顧客を年間10件獲得」「部署横断プロジェクトのリーダーとして貢献」など数値目標と行動評価を組み合わせ、「誰がどう頑張ったのか」を見える化することがポイントです。

人事評価制度については、以下の記事で解説しています。もし詳しく知りたい方は、ぜひお読みください。

トップが「対立を晒す」度量を持つ

社内政治がこじれる原因の一つは、「表立った話し合いがされないまま、水面下で勢力図が変動する」ことです。それに対して経営者ができることは、「安全に意見をぶつけ合える場」を意識的に作ることだと思います。

私がコンサルティングで支援したある企業(従業員数約50名)では、部門長同士で意見対立があった際に、私が「もう、あえて部門長会議というオープンな場で、お互いの意見を正々堂々とぶつけたらどうですか?」と提案しました。最初は「みんな(社外の人間である私も含む)がいる前で意見をぶつけ合うのは恥ずかしい」「社内がギスギスするのではないか?」という雰囲気で乗り気ではなかったのですが、一度オープンな討論を経験すると、意外にも経営層や部門長たちからは「他の部門長の本音や考え方がわかって良かった」「誰がどのような背景でどのような主張をしているかを本音で理解できた」という声が多数上がりました。結果、「水面下の政治的な根回しをしなくても、開かれた場で意見を言える」という社内カルチャーが、徐々にではありますが醸成されはじめ、部門長間のわだかまりも解消に向かっていったのです。

対立そのものは悪ではありません。むしろ建設的な意見交換は企業の成長に不可欠です。大事なのは、対立が表に出ず陰口や裏工作に発展することを防ぎ、オープンな議論の場で解決できるようにすることです。そして何より、経営者が率先してその雰囲気をつくることが、社内政治の負の側面を抑える重要なカギとなるのです。

「誰が得をするか」ではなく「何が会社のためになるか」を問い続ける

社内政治に囚われた組織は、「あの人が得をするなら、私は損をする」という「ゼロサム発想」に陥りがちです。このような考え方、実は経営者自身が無意識のうちに陥っていることもあり、コンサルタントとして指摘させていただくことがあります。「あの部長が気に入らないから、彼の意見には反対だ」といった場当たり的な意思決定は、長期的には必ず組織に悪影響をおよぼします。

そこで、常に「会社の利益や発展」という上位目標を問い続ける姿勢が大切です。例えば、新規事業の立ち上げに際して「どの部署が担当するか?」で対立が起きたら、「どの部署が担当したら最も会社のためになるか?」を基準に考えましょう。もちろん、ときには折衷案や妥協も必要ですが、判断基準を個人の好き嫌いではなく、あくまで「会社としての全体最適」に置く努力を継続するのです。

実際、私が長年かかわってきた中堅中小企業のなかでも、うまく行っているところは最終的に経営者が「会社全体の利益」を最優先して判断する仕組み・カルチャーを強く意識しています。この部分がブレてしまうと、「上司への媚び」や「派閥内での政治的優位」が意思決定を歪める要因となり、結果として会社全体の利益を損なうことにつながってしまいます。

「心理的安全性」を確保する

近年の組織論でたびたび言われる「心理的安全性」とは、失敗や反対意見を表明しても人間関係が壊れず、個人が安心して行動できる環境のことです。心理的安全性が低いと、社員は波風を立てないように黙り込み、陰でいろいろと調整するようになります。つまり、心理的安全性の欠如は社内政治の温床になりやすいと言えます。

心理的安全性が高い組織では、建設的な議論や率直なフィードバックがしやすく、そもそも裏で政治的動きをする必要がなくなります。たとえ対立があっても、それを表立って話し合えるため、大きなトラブルに発展しにくいのです。Googleの社内研究で、チームのパフォーマンスを高める要因としてこの概念が重視されたことも有名ですが、中堅中小企業においても同じことが言えます。規模が小さい分だけ人間関係がより密接であるため、心理的安全性を意識的に育むことは社内政治対策としては非常に効果的な手段となります。

心理的安全性については以下の記事でも解説しています。もう少し詳しく知りたい方は、ぜひお読みください。

Q&A

Q1. 社内政治を完全に排除する方法はないのでしょうか?

A:残念ながら、組織である以上、社内政治を完全に排除するのは難しいと言えます。なぜならば、人が複数いれば必ず互いの利害や感情が発生し、そこには小さな力学が働くからです。ただし、先ほど述べたように「対立をオープンにする」「人事評価制度を透明にする」「心理的安全性を高める」などの工夫を行うことで、社内政治が悪い形で組織をむしばむリスクを大幅に減らすことは可能です。大切なのは「排除」ではなく、「最小化・コントロール」と考えることです。

Q2. オーナー経営者のワンマン体制が強いと、どうしても社内政治が発生してしまいます。対策はありますか?

A:ワンマン経営は、トップのカリスマ性と決断力を組織の推進力にできる反面、「社長がすべてを決める」という状態が長く続くと、部下たちが社長に気に入られることばかりを考え、社内政治が蔓延するリスクがあります。対策としては、まず経営者自身が会社全体の意思決定プロセスを見直し、必要に応じて権限委譲やオープンなディスカッションを取り入れることが第一歩です。ワンマン体制そのものをすぐに変えられなくても、「重要な議題は必ず役員会議で合議制にする」「営業戦略は営業部門に大きな裁量を与える」など、意思決定の透明性を上げる仕組みを部分的に取り入れてみることをおすすめします。とはいえ、最終的には経営者自身が「自分が社内政治の原因の1つである」ことに気づかなければ解決は難しいこともまた事実です。役員や社員がそのようなことを社長に直接言うことは難しいでしょうから、外部のコンサルタント等を活用して代弁してもらうことを検討してみてください。

Q3. 社内政治をうまく利用して組織改革を進めたいのですが、良くないことでしょうか?

A:「社内政治を利用する」という表現にはネガティブな印象を抱かれる方も多いかもしれませんが、実質的には「人間関係・力関係を理解し、それを組織運営に活かす」ことと捉えれば、リーダーの大切な役割のひとつです。ただし、例えば特定の派閥を優遇して他を排除する、といったやり方は当然好ましくありません。むしろ望ましいのは、「利害関係を整理し、最大多数の幸福につながる合意を生み出す」ことです。例えば、新しい施策を導入する際に各部門のリーダーと事前に協議し、不安要素を取り除く。協力を得やすい状況をつくってから全体に告知する。こうした「根回し」は政治的な動きとも言えますが、組織改革を円滑に進めるうえでは有効です。要は、組織の目的を達成するために「建設的な政治力」を発揮することが肝要であり、派閥争いを助長するような“破壊的な政治力”とは一線を画す必要があります。

Q4. 数名規模の小さな会社でも、社内政治は関係しますか?

A:はい、人数が少なくても人間関係の「力学」は必ず存在します。むしろ少数精鋭の組織は、個々の存在感が大きいために衝突や派閥が顕在化しやすい面もあります。「たった数人だから大丈夫」と油断していると、ちょっとした対立が業績に直結することも珍しくありません。小規模であればこそ、問題を早期に把握して対処できるメリットもありますので、上手にコミュニケーションの場を設計して、建設的な対話ができる土壌を整えましょう。

まとめ:社内政治と上手に付き合うことが、中堅中小企業の成長に不可欠

「社内政治なんてくだらない!」──これは多くの経営者が心の底で感じている率直な思いかもしれません。しかし、社内政治を放置していると、優秀な人材の流出や意思決定の遅延、組織文化の停滞など、経営に大きな損失をもたらす可能性があります。

一方で、社内政治を上手にコントロールすることで、組織のエネルギーを前向きな方向に引き寄せ、人材の定着や新規事業の成功に結びつけることも可能です。

- 評価制度の透明化

- 対立をオープンに議論する場の設定

- 「何が会社のためになるか」を基準にする

- 心理的安全性の高い組織風土づくり

これらの施策を地道に実行していくことで、社内政治の「負」の部分を抑え込みながら、逆に組織を強くする「正」のエネルギーに変えていくことができます。私自身、20年以上のコンサルティング経験を通じて、様々な業種・規模の企業で社内政治が原因となり、曖昧な意思決定になったり、実行力が低下するといったケースを何度も見てきました。その一方で、目を逸らさずに社内政治の火種と向き合い、組織風土を変革することで業績を大きく伸ばした企業も数多く存在します。そういった背景もあるため、私がコンサルタントとして中堅中小企業支援する際、社内政治が目標達成に向けての阻害要因となる場合は、私は真正面からぶつかって組織風土の変革に向けた動きをしていきます。

どうか、「社内政治はくだらない」と嘆くだけで終わらず、「社内政治とうまく付き合う」経営を目指してください。それこそが、中堅中小企業における組織成長の大きなカギのひとつになるはずです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

もし「もっと具体的な解決方法を知りたい」「社内の具体的な対立構造に悩んでいる」などの相談があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。あなたの会社が「負」の社内政治に悩まされることなく、強い一枚岩の組織へと進化し、さらなる成長を遂げられることを心から応援しています。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)

動画で見る「従業員30名からの実践経営学」も随時更新中!!