唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

いきなりですが、中堅中小企業における「管理職に向いている人材」とは、どのような特徴を持つ人ですか?

規模が大きい企業であれば、専門的な研修制度や明確なキャリアパスが整備されているケースも多いかもしれません。しかし中堅中小企業の場合、日々の業務を回すだけでも時間やリソースが限られており、管理職候補の人をじっくり育成する余裕があまりないというのが実情です。一方で、組織の要である管理職が有効に機能しなければ、事業の継続と成長に直接的な影響が出ることもまた事実です。したがって、「どのような人材が管理職として成果を出し、組織全体を引っ張っていけるのか?」ということを明確にすることは、中堅中小企業の経営者にとっては非常に重要なテーマとなります。

そこで今回は、経営コンサルタント歴20年の私が、数多くの企業支援を通じて感じてきた「管理職の素質がある人」に共通する特徴や、実際に成果を出すリーダーが持つ7つのポイントを解説します。現場のリアルを踏まえ、すぐに実践できる視点を提供いたします。

あなたが「うちの管理職候補はこの特性を備えているかな?」「自分自身に足りない要素は何だろうか?」とチェックし、組織の未来をつくる管理職の育成やご自身のリーダーシップ開発に役立てていただければ幸いです。

特徴①:明確なビジョンを示す力

ビジョンの重要性

管理職が組織の中で担う大きな役割の一つは、「チームが向かうべき方向を示す」ことです。

ここでいうビジョンとは、必ずしも壮大な理念だけを指すわけではありません。例えば、「今期は新しい取引先を○社開拓する」「現在の製品ラインナップを見直して、1年で売上の○%を新商品から生み出す」など、具体的でわかりやすい目標設定もビジョンの一部となります。

人は「自分が何をすればよいのか?」「どう行動すれば会社の役に立つのか?」が明確にならないと、仕事へのモチベーションが高まりにくい傾向にあります。管理職の素質がある人は、チームの状況や会社の目標を踏まえながら、わかりやすいビジョンや方針を示すことで、メンバーのモチベーションを高めることがとても上手です。

ビジョンを共有・浸透させるコミュニケーション

ビジョンは示すだけではなく、浸透させてこそ意味があります。そのためには、管理職が自分の言葉で何度も繰り返し伝え、メンバーと対話を重ねることが重要となります。

- 日々の朝礼やミーティングで繰り返しビジョンを言語化する

- 一方的に話すだけでなく、チームメンバーに意見を求め、納得感を高める

- 進捗共有や成果報告の場を設け、ビジョンと現状を関連づけて話す

このようなプロセスを踏むことにより、管理職自身の言葉にチームが耳を傾けるようになり、ビジョン達成に向けて組織として同じ方向を向く一体感が生まれてきます。

特徴②:誠実さと信頼関係の構築

「誠実さ」はリーダーの根幹

管理職の立場にある人は、必ずしもチームメンバーと対等の関係にはありません。上下関係がある上で、仕事の指示や評価をメンバーに対して行います。その際、管理職が過度に権威的に振る舞いすぎてしまうと、メンバーは「この人の言うことは聞きたくない」という心理状態に陥ることがあります。

一方で、管理職が「チームを支え、共に成果を出す存在」としてメンバーと誠実に関わろうとすれば、自然と信頼関係が築かれていきます。ハーバード・ビジネス・レビュー(Harvard Business Review)でも、優れたリーダーはまず自分の誠実さや価値観を明確に示し、メンバーに対して誠意をもって接することで、組織の風土や文化を築くと指摘しています。誠実さはリーダーの根幹とも言える要素なのです。

メンバーを尊重する姿勢

日々多忙な管理職ほど、メンバーの声をじっくり聞く余裕を失いがちです。しかし、管理職の素質がある人ほど、常にメンバーを尊重する姿勢を崩しません。

例えば、以下のような姿勢を持ちます。

- 部下や同僚の話を最後まで遮らずに聞く

- 「自分の仕事=部下の成果をサポートすること」という意識をもつ

- メンバーがミスをした時は、頭ごなしに叱責するのではなく、事実確認と原因の究明に注力する

こうした些細なコミュニケーションの積み重ねは、メンバーに「自分は大切にされている」という感覚を抱かせ、心理的安全性を高めます。信頼関係が強いチームほど、メンバーが伸び伸びと能力を発揮し、結果的に組織としての成果もあげやすくなるのです。

特徴③:業務を仕組み化する能力と柔軟性

再現性のある仕組みづくり

管理職として求められる重要な能力の一つに、「業務の仕組み化」があります。中堅中小企業では、属人的な業務が多くなりがちで、特定の担当者だけが仕事のやり方を知っているというケースが散見されます。その結果、担当者が休むと仕事が止まる、あるいは業務品質がバラツキやすいなどの問題が起きやすいです。

管理職の素質がある人は、これらの業務を定型化・標準化することに長けています。

具体的には、以下の通りです。

- 作業手順書(マニュアル)を作り、誰が担当しても一定品質を維持できるようにする

- 問題発生時の対応フローを整備し、トラブル時の混乱を最小限に抑える

- 成果指標(KPIなど)を設定して、定期的に数値をモニタリングする

これらの仕組みによって、「人に依存しすぎる状態」から脱却し、組織として継続的に成長する土台作りに貢献します。

中堅中小企業にとって、キーマンの退職は大きな問題となります。そしてその問題の要因の多くを占めるのが業務の属人化です。その意味で、中堅中小企業において業務の属人化を予防する「業務の仕組み化」は、会社の事業継続に大きく貢献するものであり、それに長けている人材は高く評価すべきだと思うのです。

想定外への柔軟な対応

仕組みを整えさえすれば、万事がスムーズにいくほど会社経営は単純ではありません。ビジネスの環境は刻一刻と変化します。特に中堅中小企業の場合、大企業のような豊富な経営資源があるわけではないため、思わぬ外的要因に左右されるリスクも高いのです。そのため、管理職に求められるもう一つの重要な要素が「柔軟性」です。

- 臨機応変に方針を微調整する

- 現場の声を取り入れつつ、スピード感をもって意思決定する

- 計画やマニュアルに固執せず、改善の余地を常に模索する

管理職の素質がある人は、これらの柔軟性と仕組み化のバランスをとりながら、組織を着実に前進させます。

特徴④:自己管理とセルフモチベーションの高さ

管理職こそ自己管理能力が必須

管理職には、チーム全体の進捗管理やメンバーの育成、トラブル対応など、多岐にわたる責任があります。業務量が大幅に増えやすいポジションでもあるため、自分自身を適切に管理し、健康面・精神面のコンディションを維持する能力が非常に重要となります。特に管理職が疲労やストレスを抱えすぎると、ちょっとしたトラブルでも過度に反応してしまい、それによって生産性が低下して組織全体にに悪影響が及ぶ可能性もあります。

自己管理能力が高い人は、仕事の優先順位を整理し、スケジュールを乱さないよう工夫しながら、自分の心身の調子もチェックしています。例えば、定期的な運動習慣や十分な睡眠、ワークライフバランスを確保するなど、自身のパフォーマンスを最大化するための習慣を大切にしています。

ポジティブなマインドセット

管理職としてチームを牽引する際、経営環境が厳しくなると、自然にネガティブな要素が増えがちです。そんなときに、リーダー自身が暗い表情や悲観的な言動ばかりしていては、メンバーのモチベーションを下げてしまいかねません。

もちろん、やみくもにポジティブであるだけではいけませんが、状況を冷静に捉えながら前向きに打開策を検討し、チームを鼓舞する姿勢を示すのも管理職の大事な役割です。特に中堅中小企業では、社長や役員ほどメンバーと距離が近い分、管理職がどのような姿勢で仕事に臨んでいるかがダイレクトに伝わりやすいのです。

特徴⑤:組織全体を視野に入れた判断力

部署間連携を意識した視点

管理職の素質を判断する上で、もう一つ注目したいのが「視野の広さ」です。自部署のメンバーだけでなく、「他部署との連携や経営全体の戦略を考慮して行動できるかどうか?」が、長期的には大きな差となって表れてきます。

例えば、営業部門の管理職であれば、製造部門やバックオフィス(経理・人事・総務など)の状況も考え、彼らと良好な関係性を築きながら案件を進める必要があります。自分のチームだけが成果を出せばよいという狭い視野では、社内の他部門からの協力は徐々に得にくくなっていき、結果としてチームの成長も頭打ちになってしまうでしょう。

経営ビジョンとの整合を考える

管理職が部下に指示を出す際、企業全体の経営ビジョンや目標との整合性を考えることは欠かせません。管理職が出した指示が単なる思いつきだったり、経営陣の方針と方向性が異なるものであれば、組織としての力が分散してしまいます。

仮に経営方針に疑問を抱いた場合であっても、まずはその背景や意図を理解しようと努め、必要があれば上層部に提言を行うのが真の管理職の姿勢です。つまり、上からの方針をただ鵜呑みにするのではなく、チームや現場に与える影響を見極めた上で、最適解を模索することが大切です。

特徴⑥:人材育成への意欲と実行力

部下の成長を促す姿勢

管理職は自分自身の業務だけに専念してはいけません。自分が成果を出すのはもちろんのこと、部下や後輩の成長を促す役割を担っているからです。特に中堅中小企業では、人材一人ひとりのパフォーマンスが会社全体の業績に直結しやすいため、管理職が「人材育成」を強く意識することが重要になります。

- 部下にチャレンジする機会を与える

- 成功だけでなく失敗も共有し、学びの場をつくる

- 個々の得意分野やキャリア希望に配慮し、適切に仕事を任せる

これらを地道に実践していくことで、部下のモチベーションやスキルが向上し、結果的に組織力が高まります。

コーチング的アプローチ

人材育成を実際に行う上で、管理職の素質がある人は「コーチング」のような対話手法を使いこなします。コーチングとは、相手に一方的に答えを教えるのではなく、質問や対話を通じて自発的な気づきや行動を促す手法です。

例えば、

- 「今回の仕事で一番大きな課題は何だったと思いますか?」

- 「どんなサポートがあれば、もっと早く対応できたと思いますか?」

といった問いを投げかけ、部下自身に問題を分析させるのです。こうしたアプローチは、管理職にとっては手間がかかるように感じられるかもしれません。しかし、部下の主体性や思考力を伸ばすために極めて有効であると、多くの人材育成の研究や実践事例で示されています。私もコンサルティングを通じてクライアント企業の「自己変革力」を高められるよう、コーチングを絡めた支援を行っています。

特徴⑦:適切なリスク管理と意思決定スピード

リスクを見極める慎重さ

管理職は、チームや部署の活動を統括する立場です。慎重すぎてなかなか新しいことにチャレンジできないのも問題ですが、まったく無計画に突き進んでしまうのもリスクが高く、それはそれで問題です。つまり、成功するリーダーは以下のように、「攻めと守りのバランス」を上手にとることが求められます。

- 事業投資や新規顧客開拓のリスクとリターンを評価する

- 担当業務やメンバーの能力に応じて仕事の割り振りを見直す

- 失敗リスクを最小化するための情報収集や専門家との連携を怠らない

スピード感ある意思決定

近年、経営環境の変化はより速く、かつ複雑化していると言われています。特に市場や顧客ニーズが変化しやすい業種では、管理職が常にスピード感をもって判断を下すことが競争優位を保つカギとなります。

具体的には、以下のような行動が求められます。

- 情報を集めすぎて意思決定が遅れる事態を避ける

- 必要最低限の情報で「やる・やらない」を迅速に選択する

- 意思決定後の見直しや改善を繰り返すことでリスクを抑える

「やってみてダメなら修正する」というスピード感が、中堅中小企業の持ち味であり強みとも言えます。優れた管理職はこの特性を最大限に活かし、組織を前進させるのです。

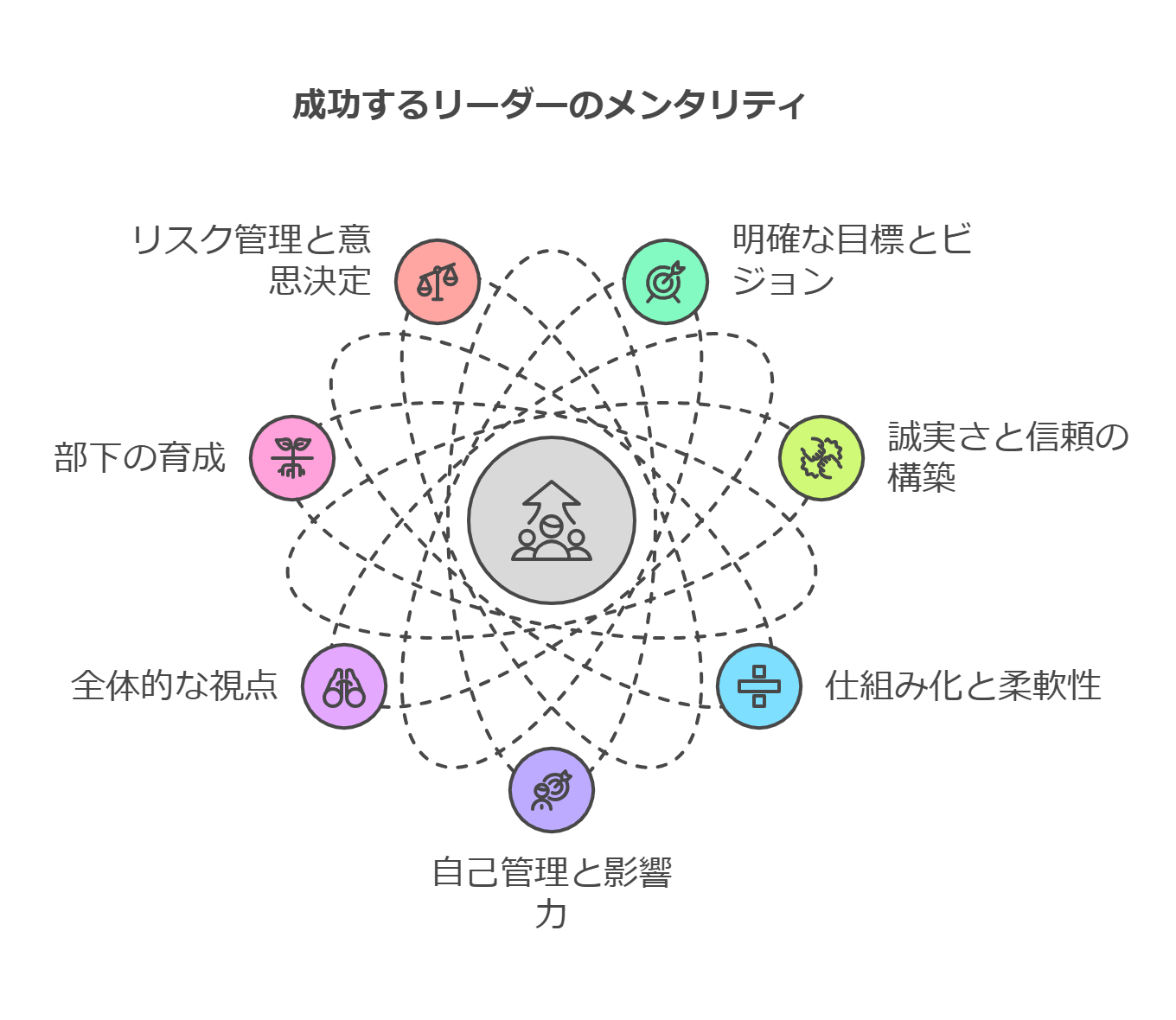

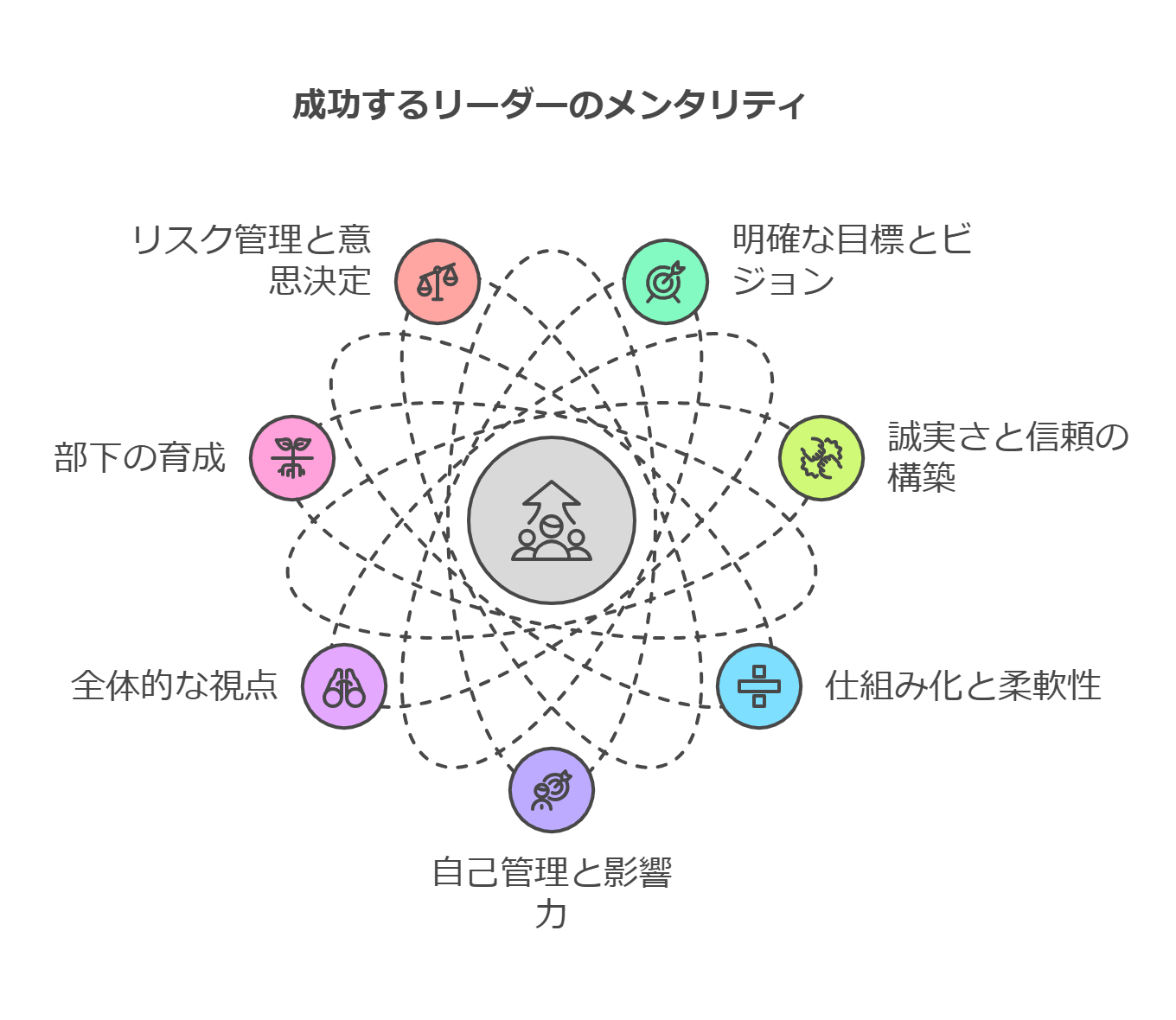

成功するリーダーに共通するメンタリティ

上記の特徴をまとめてみると、成功するリーダーには以下のようなメンタリティが共通して存在しているといえます。

- 組織目標とビジョンを明確化し、浸透させる

- 誠実さをもってチームに向き合い、信頼関係を築く

- 仕組み化を行いつつ、変化に柔軟に対応する

- 自分自身を管理し、ポジティブな影響力を及ぼす

- 組織全体を見渡した判断を下す

- 部下の成長を促し、人材育成に注力する

- 適切なリスク管理とスピード感ある意思決定を両立する

とはいえ、「そんなメンタリティを持った人材なんてうちの会社にはいない!」「今の自分はそんな完璧なビジネスパーソンではないよ!」というのがあなたの本音だと思います。

実際、これらのすべての要素を完璧に持ち合わせた管理職を見ることは、私もほとんどありません。

では、なぜこのような要素を上げたのかと言えば、「未来に向けての視点」を提供するためです。したがって、現在のない・足りないは問題ではありません。仮に上記の要素を兼ね備えた管理職が今のあなたの会社にいなくとも、あるいは今あなたが上記の要素を兼ね備えていない管理職であったとしても構いません。むしろ、これらの要素のどこかで強みを発揮しながら、足りない部分を日々学習と経験で補っていく姿勢が最も重要だということを強調しておきたいです。

今後あなたの会社で優れたリーダーを育成する、あるいはあなたが優れたリーダーへと成長していく道筋を描く上で、そのための要素を視点として持っておくことは必須となります。「知らないことは存在しないのと同じ」です。人は知ることを出発点に成長していくのです。このコラムをきっかけに、あなたが優れたリーダーの育成・成長を目指していただけたらと嬉しいです。

Q&A

Q1. 管理職には必ず「カリスマ性」が必要でしょうか?

A.カリスマ性はあれば強力な武器とはなりますが、必須要件だと私は考えていません。カリスマ性よりも、むしろ「誠実さ」や「コミュニケーション力」「仕組み化の力」などの要素が重要であるとの研究結果も多くあります。カリスマ性は、リーダーシップを発揮するための手段でしかありません。真に大事なのは、カリスマ性の有無ではなく、メンバーや周囲から信頼を得られるかどうかです。

Q2. 中堅中小企業で管理職を育成するにはどのようなステップが効果的でしょうか?

A.まずは管理職候補を明確にし、その人が成長できるように指導担当者をつける、外部研修に参加させるなどの機会を提供することが有効です。また、日常業務においても、小さなリーダーシップ経験(プロジェクトリーダー、チーム内での新人指導など)を着実に積み重ねさせるとよいでしょう。さらに、人事評価制度を整備し、成果や行動を正当にフィードバックすることで、候補者のモチベーションを高められます。

Q3. 自分は話し下手ですが、管理職としてやっていけるでしょうか?

A.話し上手であるに越したことはありませんが、「聞き上手」や「質問上手」であってもリーダーシップは十分発揮できます。特にコーチング的なアプローチを取り入れれば、話し下手でも部下の意欲や気づきを引き出すことが可能です。管理職としてのコミュニケーション力とは、必ずしもプレゼンテーションが上手なことだけを指すのではなく、「相手の声を受け止め、必要な情報を伝え、適切な判断を下せるかどうか」がポイントです。

Q4. リーダーシップを発揮するために最初に取り組むべきことは何でしょうか?

A.まずはチーム内での目標や役割分担を明確にし、その意図をしっかり説明することです。「なぜこの目標に向かうのか?」「各メンバーにはどんな価値があり、役割を果たしてほしいのか?」を具体的に伝え、納得感を得る行動を起こすことが大切です。また、自分の強みと弱みを整理し、弱みを補うための勉強や周囲の協力を仰ぐ準備をするのも有効です。

まとめ

管理職の素質がある人の特徴や、成功するリーダーに共通するポイントを整理してきましたが、いかがでしたでしょうか?

繰り返しになりますが、大切なのは「ビジョン」「誠実さ」「仕組み化と柔軟性」「自己管理」「広い視野」「人材育成」「リスク管理とスピード感」といった要素をバランスよく高めることです。中堅中小企業であればこそ、管理職一人ひとりの資質や行動が、企業の成長や組織のモチベーションに大きな影響を与えます。

管理職として活躍する道は、決して生まれ持った才能だけに左右されるものではありません。上記の各要素を日常業務の中でしっかりと実践し、自分の強みと弱みを客観的に把握して努力を重ねれば、誰にでも必ず「伸びしろ」が存在します。そして、こうした成長の姿勢を示すことこそが、部下や周囲からの信頼を集め、組織全体に良い波及効果をもたらすのです。

管理職候補の方や現役の管理職の方が、今回ご紹介したポイントを一つでも多く取り入れ、中堅中小企業のエンジンとして活躍されることを願っています。さらには、本コラムがお読みいただいたみなさまの組織が、強固なリーダーシップのもとでますます成長・発展するきっかけになれば幸いです。

私自身、経営コンサルタントとして20年にわたり、多くの中堅中小企業様の現場に寄り添いながら、組織開発やリーダー育成に携わってまいりました。その経験から断言できるのは、「管理職の質が企業の未来を左右する」という事実です。ぜひ、あなたの組織でも管理職育成やリーダーシップ開発を積極的に進め、さらなる飛躍を目指していただきたいと思います。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。 経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。全力でサポートいたします。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)