唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「優秀な人材を採用し、適切に配置していれば組織はうまく回るはず」

中堅中小企業において、職場が円滑に機能しなくなる「崩壊」は、経営者にとって見過ごせない大問題です。企業は人の集合体ですから、「人が辞めてしまう」「組織が混乱する」「生産性が低下する」などの悪循環が起こると、経営そのものを揺るがしかねません。しかし、残念ながら職場が崩壊へ向かうシナリオには一定の「共通点」や「前兆」があり、多くの経営者がなかなか早期に気づけず対処が遅れがちです。

私自身、経営コンサルタントとして20年にわたり中堅中小企業の組織改革や経営戦略の立案に携わってきました。その中で「やはり、こういう状況になると職場は危ない」と感じる場面を多く目にしてきました。

本コラムでは、そうした危険な職場に潜む共通点や、崩壊を招く前兆を具体的に解説します。そして、崩壊を未然に防ぐために注意すべきポイントを整理し、組織の安定と持続的な成長につなげるヒントを提供します。

この記事を読むことで、経営者・役員・管理職の方々が、自社の組織に問題が生じる前に手を打つための実践的な知見を得られることを願っています。

職場崩壊の意味と背景

「職場崩壊」とは何か

「職場崩壊」という言葉は、具体的には以下のような状態を指します。

- 社員同士の信頼関係が破綻し、業務上の連携が機能しない

- 退職者が続出し、引き継ぎが十分に行われず混乱が広がる

- トップと現場のコミュニケーション不足によって経営方針が浸透しない

- パワハラやモラハラなど風土上の問題が蔓延し、人材が流出する

- 売上や利益などの数値が急激に悪化していく

職場崩壊が起きると、一見順調に見えた会社でもあっという間に組織がまとまらなくなり、企業としての存在意義やブランドイメージにも大きく傷がつきます。

中堅中小企業が直面するリスク

中堅中小企業は大企業に比べて組織規模が小さいため、以下の特徴を持っています。

- 経営者や役員が現場に近いため、決定が早い反面「トップの独断」になりやすい

- 人事・総務・経理など管理系の専門人材が十分に揃わないことがある

- 社員同士の距離が近い分、うまく噛み合えば強固な結束力を生み出すが、一度歯車が狂うと関係が壊れやすい

- 人材の入れ替えが大企業ほど容易ではなく、一度離職が続くと補充が難しい

中堅中小企業のにはこのような構造的な脆弱性があるため、職場崩壊が発生すると立て直しが難しく、また経営者自身が客観的に状況を見られなくなるケースも多く見られます。

危険な職場の共通点

ここからは「職場崩壊のリスクが高い、危険な職場の共通点」をいくつか紹介します。これらの共通点は、私が数多くの企業事例を通じて感じたものであり、中堅中小企業ならではの傾向も含んでいます。

トップダウンだけで物事が決まる

小さな組織ほど、社長や会長などトップの一声で物事が進むことは多いです。迅速さやリーダーシップという観点ではメリットもありますが、以下のような事態になると要注意です。

- 現場社員が「方針の意図」を理解しないまま業務を強いられる

- トップが出す命令が説明もなく極端にコロコロ変わり、社員が混乱する

- 意見を言ったところで聞き入れられない雰囲気が蔓延する

このような状態が続けば、社員は主体性を失い、最終的には組織全体のモチベーションを下げる要因となります。

「過度な忙しさ」や「長時間労働」が当たり前

中堅中小企業では、どの部署も人手が足りず一人ひとりの業務量が大きくなりがちです。ただし、常態化した長時間労働は社員の心身を蝕み、生産性の低下や離職の増加につながります。

- 長時間労働が続く職場ほど、うつ病などのメンタルヘルス不調の発症リスクが高い

- 定着率が低下すると組織のノウハウが外部に流出し、新人育成が滞り、さらに負担が増す悪循環が生まれる

社員が疲弊して辞める状況が続く職場では、崩壊の前兆が現れやすいといえます。

コミュニケーションが一方向・断片的

「忙しいから」と会議を最小限にしている企業や、社長からのメール通達で方針を伝えるだけの企業の場合、以下のリスクがあります。

- 受け手側の社員が、方針・命令を誤解しやすい

- 部下の立場から経営に意見を出す機会が極端に少ない

- 部門間の連携が疎かになり、業務の重複やロスが頻発する

コミュニケーションロスが進むと、重大なトラブルやクレームが発生しても共有が遅れ、収拾不能になる可能性が高まります。

人事評価制度・処遇が不透明

中堅中小企業は、大企業ほど整った人事評価制度を持たないケースが多く、人材評価や昇給の仕組みがあいまいになることがあります。

- 「なぜあの人が昇進したのか分からない」

- 「給与アップの基準が示されない」

- 「社長の親戚やお気に入り社員だけが優遇されている」

このような不満が噴出してしまうと、公平感を失った社員はやる気をなくし、企業内の人間関係がギスギスしてしまいます。

問題を見て見ぬふりをする文化

問題やトラブルが起きたときに、経営者も管理職も誰一人として責任を取りに行かず、「とりあえずやり過ごそう」という雰囲気がある職場は大変危険です。

- ハラスメントの相談があっても「そんなの気にしすぎ」と相手にしない

- 取引先からクレームが来ても、曖昧なまま処理し、再発防止策を検討しない

- 部下の失敗を指摘せず、結果として同じミスが繰り返される

このような問題先送り体質が続くと、いずれ取り返しのつかない事態を招き、職場崩壊の引き金になります。

職場崩壊を招く前兆

職場崩壊には、前触れともいえるいくつかの「サイン」が存在します。ここでは代表的なものを紹介し、それが起きたときの危険度を解説します。

離職率の上昇と採用難

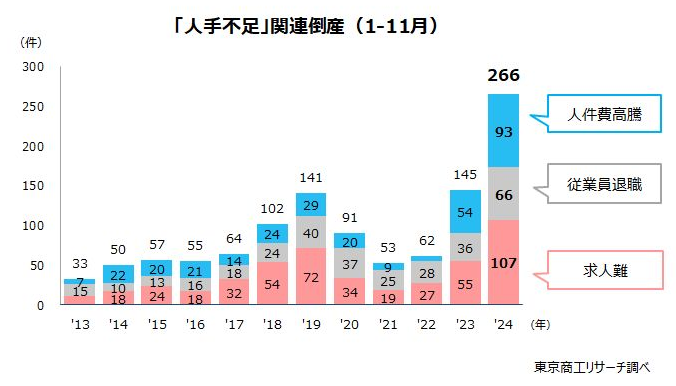

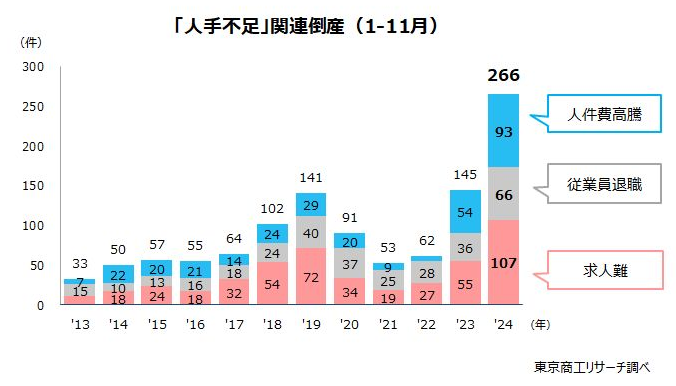

多くの中小企業が慢性的な人材不足に悩んでいることが報告されています。東京商工リサーチの調査によると、2024年1月から11月の間に「人手不足」を一因とする倒産件数は266件に上り、前年同期比で83.4%増加しています。

しかし、その中でも特定の部署から退職者が集中して出ている場合や、採用が著しく難航する場合は、組織文化やマネジメント上の問題が根深い可能性があります。

- 離職の理由を聞いても曖昧にされる

- 面接に来た応募者の大半が辞退する

- 新人が数ヶ月で辞めてしまう

こうした傾向が続くなら、職場崩壊の入り口に差し掛かっているかもしれません。

社内イベントや会議への意欲低下

職場の雰囲気を測る一つの指標として、「社内イベント(懇親会、研修など)への参加意欲」が挙げられます。以前は高い参加率だったのに急激に参加率が落ちたり、会議の出席率が低くなったりするのは、組織の士気が下がっている証拠です。

- 参加しても表情が暗く、みんな早々に帰る

- アイデアを出す場面でも無言が続く

- 形式上は開催されるが「無理やり感」が強く、かえって社員の反発を買う

社員同士のつながりが希薄化すると、コミュニケーションエラーや不満の増幅が起こりやすくなります。

売上や利益の急落だけでなく“見えない指標”が悪化

売上や利益などの定量指標が落ち込むと当然経営者は危機感を抱きますが、「数字に現れにくいけれど実は危ない指標」もあります。

- 顧客からのクレーム件数や内容が増加している

- 取引先から「担当が頻繁に変わるので困る」と苦言を言われる

- 社員の社内SNSやグループウェアでネガティブな書き込みが増えている

こうした微細なシグナルを軽視せず察知することで、崩壊を未然に食い止めることができる場合があります。

経営者・管理職の表情が暗くなる

職場崩壊が進むと、経営トップや幹部陣のモチベーションや意欲までも急激に損なわれていきます。組織は上からの影響が大きいため、

- 経営者が急に会議への出席を減らす、もしくは無口になる

- 幹部や管理職が部下と必要な会話を避ける

- 管理職同士の足並みが揃わず、責任のなすり合いに陥る

このような現象が目立ち始めると、職場全体を建て直すリーダーシップが失われ、いっそう崩壊を加速させてしまいます。

職場崩壊を防ぐための実践的な対策

ここまで危険な職場の共通点や前兆を見てきました。では、具体的にどうすれば組織を健全に保ち、崩壊を防げるのでしょうか?実際に私がクライアント企業に提案してきたアプローチを、いくつかの観点から紹介します。

経営理念やビジョンの「言語化」と「共有」

中堅中小企業では、経営理念やビジョンが経営者の頭の中にあるだけで、社員に十分共有されていない場合が非常に多いです。もし経営理念やビジョンが曖昧なままであれば、以下のステップを踏んでみてください。

- 経営者が率先して言語化する

- 社内報や朝礼、会議など複数の場を活用し、理念やビジョンを繰り返し発信する。

- 社員との対話を通じて理解度を高める

- 「この理念はうちの業務にどう関係するのか?」といった疑問に答えながら、納得感を育てる。

- 評価制度や行動基準にも反映させる

- 理念に即した行動を取った社員を表彰するなど、言葉と行動を結びつける。

経営理念・ビジョンの共有が進むと、組織全体が同じ方向を向きやすくなり、過度なトップダウンや不透明な評価などの問題が緩和しやすくなります。

社内コミュニケーションの改善

コミュニケーション不足は職場崩壊の原因の一つですから、経営者や管理職は「発信」だけでなく「受信」にも力を注ぐ必要があります。具体的には、以下の通りです。

- 定期的な部門間ミーティングの開催

部署ごとに抱えている課題や成果を共有し、相互理解を深める。 - 現場との1on1面談

管理職が部下と定期的に1対1で面談し、悩みや不満を汲み上げる。 - 風通しの良い仕組みづくり

社内チャットやアンケート調査など、多様な意見収集の場を設ける。

コミュニケーションは双方向であることが大前提です。特に経営者自身が謙虚に耳を傾ける姿勢を示すと、社員の本音が集まりやすくなります。

人事評価・処遇の透明化

社員のモチベーションを高め、組織を安定させるには、できる範囲で公正な評価制度を整備し、透明性を高めることが重要です。全てを一度に導入するのは難しい場合もありますが、以下のような小さな施策から始めるとよいでしょう。

- 昇給の基準や昇進要件を文書化し、全社員に共有する

- 業績評価だけでなく行動評価(例:チームワーク、顧客満足度への貢献など)も導入する

- 「評価面談」を定期的に実施し、結果だけでなくプロセスや目標設定も合わせてフィードバックする

こうした仕組みづくりが社員の納得感を高め、「自分も会社に貢献しよう」という前向きな文化を育てます。

働きやすい環境の整備

長時間労働や過度な残業が常態化している場合、まずは「働き方改革」によって社員の負荷を軽減することが急務です。

- 業務の見える化

誰がどの仕事をいつまでに行っているのかを可視化し、負担の偏りを把握する。 - ITツール導入による効率化

顧客管理システムや在庫管理システムなどを活用し、単純作業を減らす。 - 休暇取得促進

有給休暇の消化ルールを明確化し、管理職が率先して休暇を取る風土をつくる。

社員に「この会社で長く働きたい」と思ってもらえる環境を整えることこそが、職場崩壊を防ぐ最大の基盤になります。

早期の問題発見と迅速な対応

問題の先送り体質を打破するには、「迅速な報連相(ほうれんそう)」と「経営者・管理職の積極的な判断」が欠かせません。

- 小さな異変も見逃さない

データの変化だけでなく、社員の様子や社内コミュニケーションの変化にも敏感になる。 - PDCAサイクルの徹底

計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)を回し、失敗に寛容な雰囲気をつくる。 - 責任の所在よりも再発防止策に注目

誰が悪いかを突き止めるより、「次に同じミスを繰り返さない」仕組みづくりを優先する。

このように「失敗や問題を積極的に開示し、素早く対処する文化」を育てれば、崩壊を食い止める早期警戒システムとして機能します。

Q&A

Q1. 小規模な会社でも評価制度は必要でしょうか?

A. 従業員数によってやり方は異なりますが、必要です。評価制度というと大企業がやるものと思われがちですが、規模の小さな会社こそ「人をどう評価するか」が曖昧になると不満や退職につながりやすくなります。従業員数が10名未満であれば、社長とのマンツーマン面談によるフィードバックの徹底等、簡易的な方法でも構いません。逆に従業員数10名以上であれば、評価基準やプロセスを明文化することをおすすめします。

Q2. 理念やビジョンを掲げても、社員が興味を持たないように見えます。どうすればいいでしょうか?

A. 理念やビジョンを社員が「自分事」として捉えられるよう、対話と具体的な目標設定をセットで行うことが重要です。たとえば、「このビジョンのために、あなたはどの業務でどんな貢献ができそうか?」という問いかけをしながら、行動目標を一緒に作り上げていくと興味が高まりやすくなります。

Q3. ハラスメントが起きているかどうか、経営者に報告がありません。問題がないと考えていいですか?

A. 必ずしも問題がないとは言い切れません。日本の企業文化では、ハラスメントを受けていても「言いづらい」「相談窓口がない」といった理由で声を上げられないケースが少なくありません。匿名で相談できる窓口を設けたり、管理職への研修を実施したりすることで、問題が表面化しやすい体制を整えてください。

Q4. どうしても残業が減らせません。どこから手をつければいいのでしょう?

A. まずは業務の棚卸しと見直しを行い、業務フローの無駄を洗い出すことが肝心です。属人的な業務を標準化し、可能な部分はシステム化やアウトソーシングを検討することで残業を削減できます。また、管理職が率先して早めに帰宅するなど、会社全体で残業削減に取り組む姿勢を示すことも大切です。

まとめ

職場崩壊は一朝一夕に起こるわけではありません。長期間にわたる組織の歪みが蓄積し、あるとき突然「崩壊」として表面化するケースが大半です。しかし、その過程には必ず「危険な職場の共通点」と「明確な前兆」があります。経営者や役員・管理職の方々がこれらのサインをいち早くキャッチし、適切な対策を講じることで、職場崩壊を未然に防ぐことが可能です。

- トップダウンだけではなく、現場の声を活かす

- 長時間労働を是正し、社員が健康的に働ける環境を整える

- 評価制度や処遇の透明化でモチベーションを維持する

- 経営理念やビジョンを社内で共有し、一体感を醸成する

- 小さな問題や兆候を見逃さず、早期に対処する

こうした基本的な取り組みが、組織を安定に導き、ひいては会社の生産性や競争力を高めます。職場崩壊のリスクを排除し、社員が安心して働ける環境を育てることこそが、経営者としての最重要課題であると言えるでしょう。

従業員が「ここで働きたい」と思える職場をつくることは、中堅中小企業にとって最強の武器になります。人材こそが企業のエンジンであり、職場が崩壊しないように整備することが、安定成長への最短ルートです。ぜひ、今日からでもできる施策を一つずつ実行していただき、崩壊とは無縁の強い組織を目指していきましょう。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

もし、この記事を読んで「自社の組織にも当てはまるかもしれない」「具体的な対処法について専門家の意見を聞きたい」と感じた方は、下記フォームよりお気軽にご相談ください。初回のご相談(1時間)は無料となっています。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)