唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「コストを削減したいけれど、どこから手をつければ良いのかわからない」

そんな悩みを抱えている中小企業の経営者のあなたに向けて、本記事では、手軽に始められて、すぐに成果を実感できるコスト削減の具体的なテクニックをご紹介します。コスト削減は、単に経費を減らすだけではありません。限られたリソースを効率的に活用し、会社全体の生産性を向上させる経営の重要な施策です。

本記事では、エネルギーコストや購買管理、デジタル化など、多角的な視点から実践的なアイデアを取り上げています。この記事を通じて、新しい視点や実践可能な方法を見つけ、会社のコスト削減を成功させるヒントを得ていただければ幸いです。

コスト削減の基本的な考え方

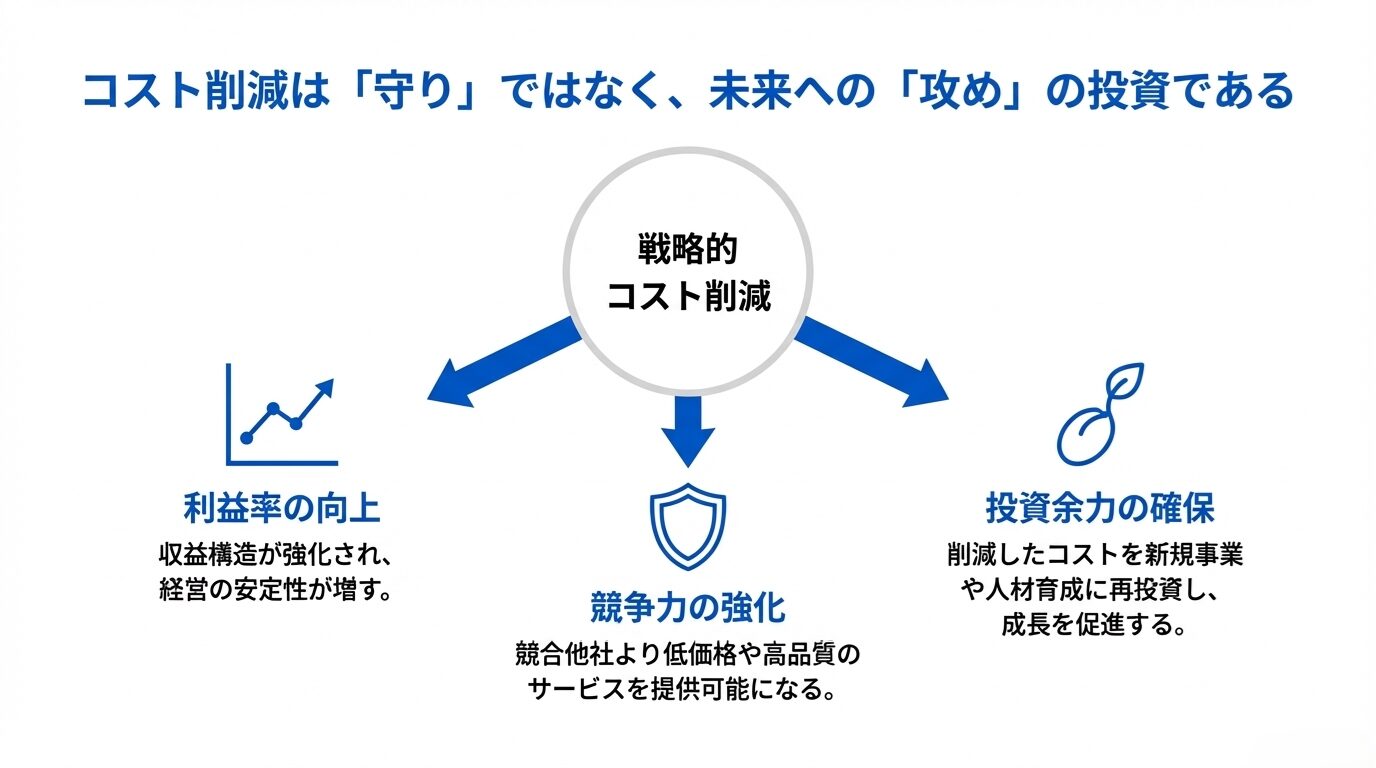

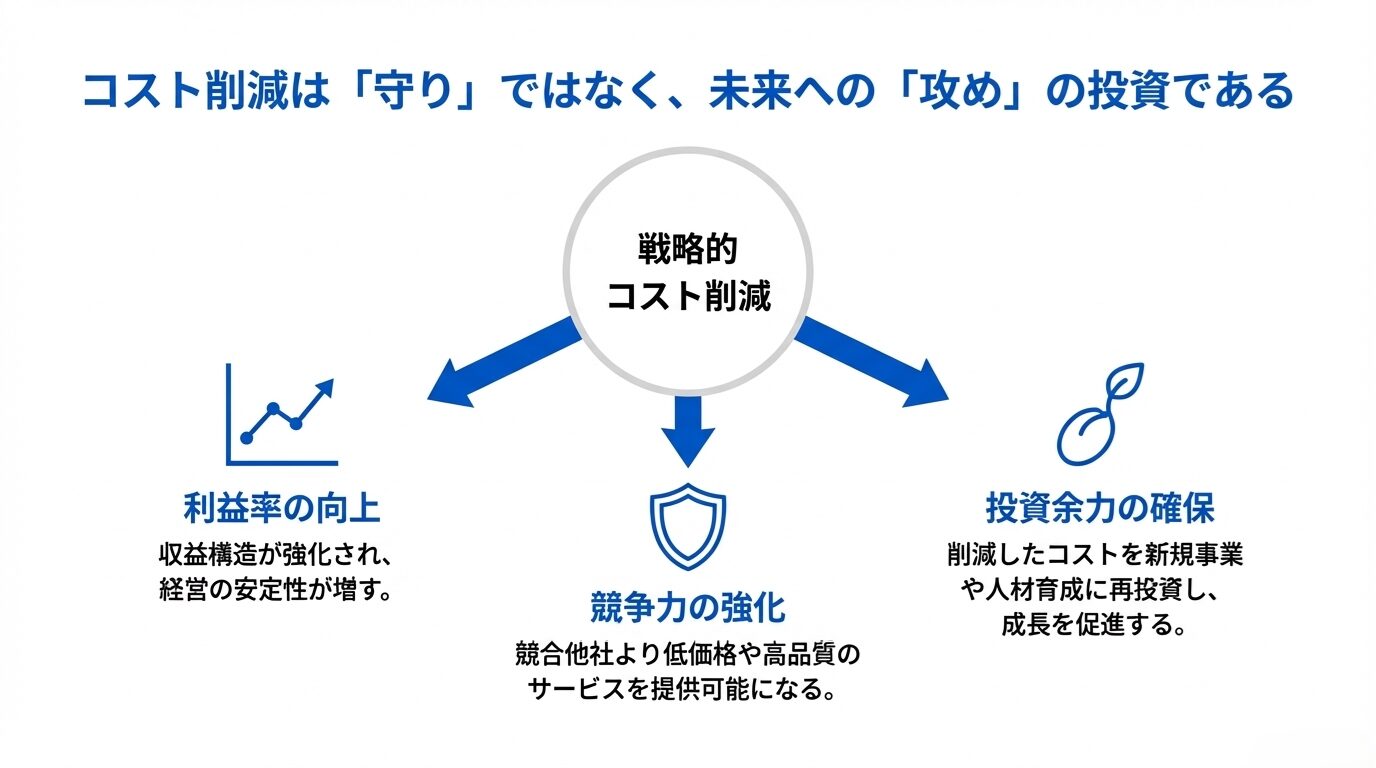

コスト削減は、経営の効率化と利益率の向上を実現するための重要な手段です。しかし、単なる経費削減ではなく、会社全体の運営を最適化し、成長を支えるための戦略的な取り組みとして位置づけることが求められます。

特に中小企業では、限られた経営資源を最大限に活用するため、無駄を省きながらも必要な投資を守るバランス感覚が重要です。

コスト削減の重要性と効果

コスト削減は、会社の利益を直接的に増やす最も効果的な方法の一つです。同じ売上であっても、経費を削減することで利益が増加します。

特に中小企業では、少額の削減が全体のキャッシュフローや財務健全性に大きく寄与することがあります。

■コスト削減がもたらす主な効果

- 利益率の向上:経費削減により、売上に対する利益率が向上します。これにより、収益構造が強化され、経営の安定性が増します。

- 競争力の強化:コスト構造を最適化することで、競合他社よりも低価格や高品質のサービスを提供できるようになります。

- 投資余力の確保:削減したコストを新規事業や人材育成に再投資することで、会社の成長を促進できます。

無理なく実現するコスト削減のアプローチ

中小企業が無理なくコスト削減を進めるためには、計画性と持続可能性を重視することが重要です。

以下のアプローチを採用することで、削減の成功率が大幅に向上します。

- 段階的に取り組む

一度に大幅な削減を目指すのではなく、小さな成功を積み重ねる方法を選びます。たとえば、まず電気代や印刷費といった目に見える部分から取り組むことで、成果を実感しやすくなります。 - 現場の協力を得る

コスト削減は経営陣だけでなく、現場社員全体の協力が不可欠です。社員に「削減の必要性」と「具体的な目標」を共有することで、取り組みの意義を理解してもらい、全社一丸となって進めることが可能です。 - 成果を数値で把握する

削減によって得られた成果を定量的に記録し、全社で共有します。これにより、次の取り組みへの意欲が高まります。たとえば、「月間電気代が10%減少」といった具体的な成果を示します。

コスト削減に取り組む際の注意点

コスト削減は、その方法を誤ると会社全体に悪影響を及ぼす可能性があります。特に、削減対象が「売上」「顧客満足度」「会社の強み」に関わる場合は慎重な検討が必要です。

- 売上への影響を最小限にする

売上拡大の貢献している広告費や営業活動の費用を闇雲に削ると、結果的に収益全体が減少してしまう恐れがあります。売上増加に直結している経費は何か?をしっかりと見極めたうえで、削減対象に含めないよう注意します。 - 顧客満足度を守る

サービスや商品の品質を低下させる削減は、顧客の信頼を失い、長期的にはブランド価値を損なう可能性があります。顧客に直接影響を与えない内部プロセスの効率化を優先しましょう。 - 会社の強みを維持する

自社が市場で競争優位性を持つ領域(たとえば迅速なサービス提供や専門知識)を削減すると、競争力そのものが失われます。強みの源泉となる活動を守りつつ、効率化を図ります。 - 長期的視点を持つ

短期的な削減だけに注力すると、数年後に競争力を失うリスクがあります。設備投資や社員教育など、将来的なリターンが見込める項目は慎重に扱いましょう。 - 社員のモチベーションを低下させない

過剰な削減が社員の働きやすさや福利厚生に影響すると、離職率の増加や生産性低下を招く可能性があります。削減の目的や意義を社員と共有し、納得感を得る工夫が必要です。

コスト削減は、経営の効率化と競争力強化を実現するための戦略的な取り組みです。しかし、「削ること」だけに注目せず、売上、顧客満足度、強みを守るバランス感覚が求められます。

全社一丸となって、現実的かつ持続可能な削減を目指しましょう。

簡単に始められるコスト削減テクニック

中小企業が取り組みやすい具体的なコスト削減策を、エネルギー、契約、業務プロセスなどの視点からご紹介します。すぐに成果が出るものを中心に、効率的な方法を解説します。

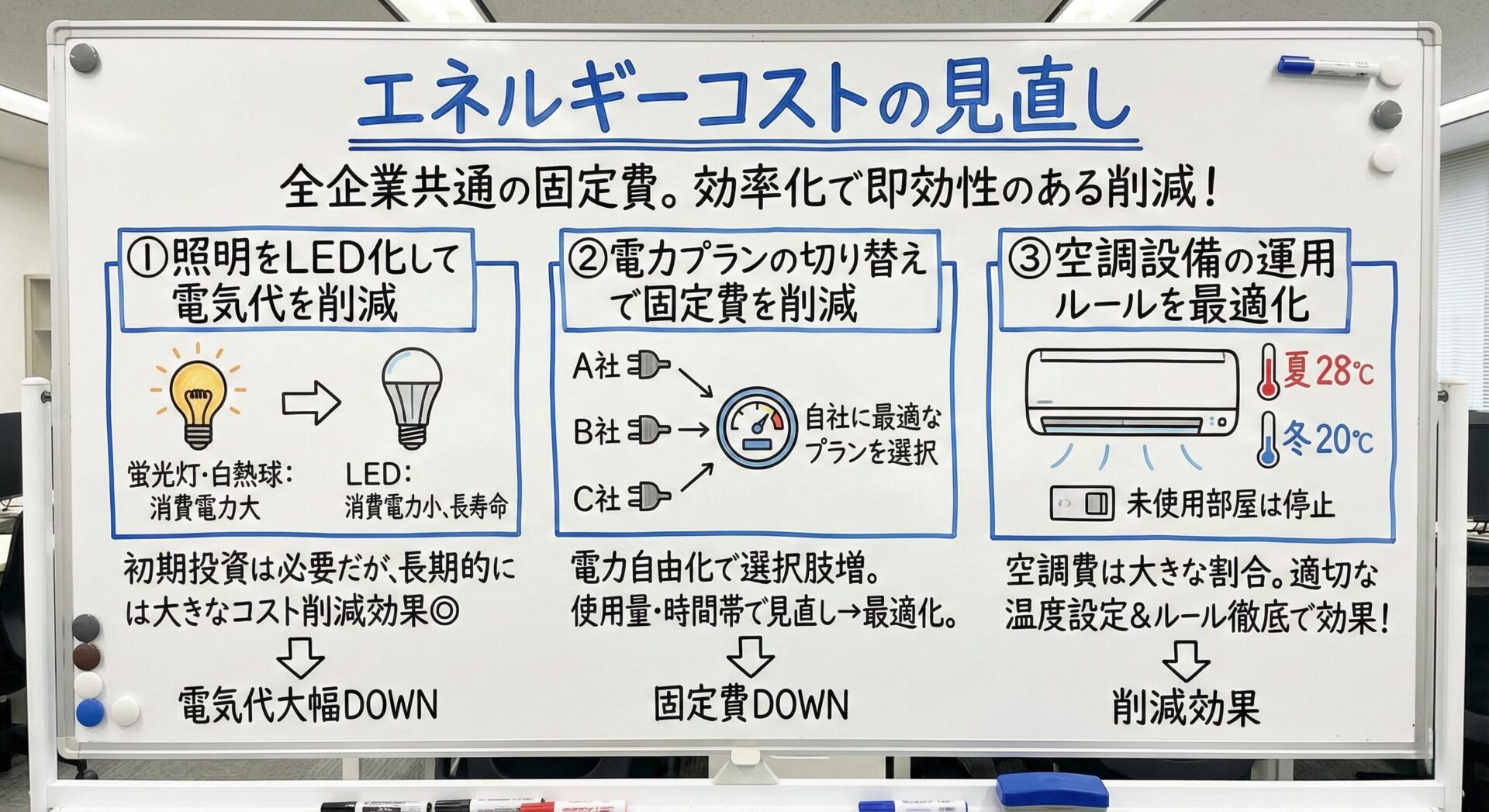

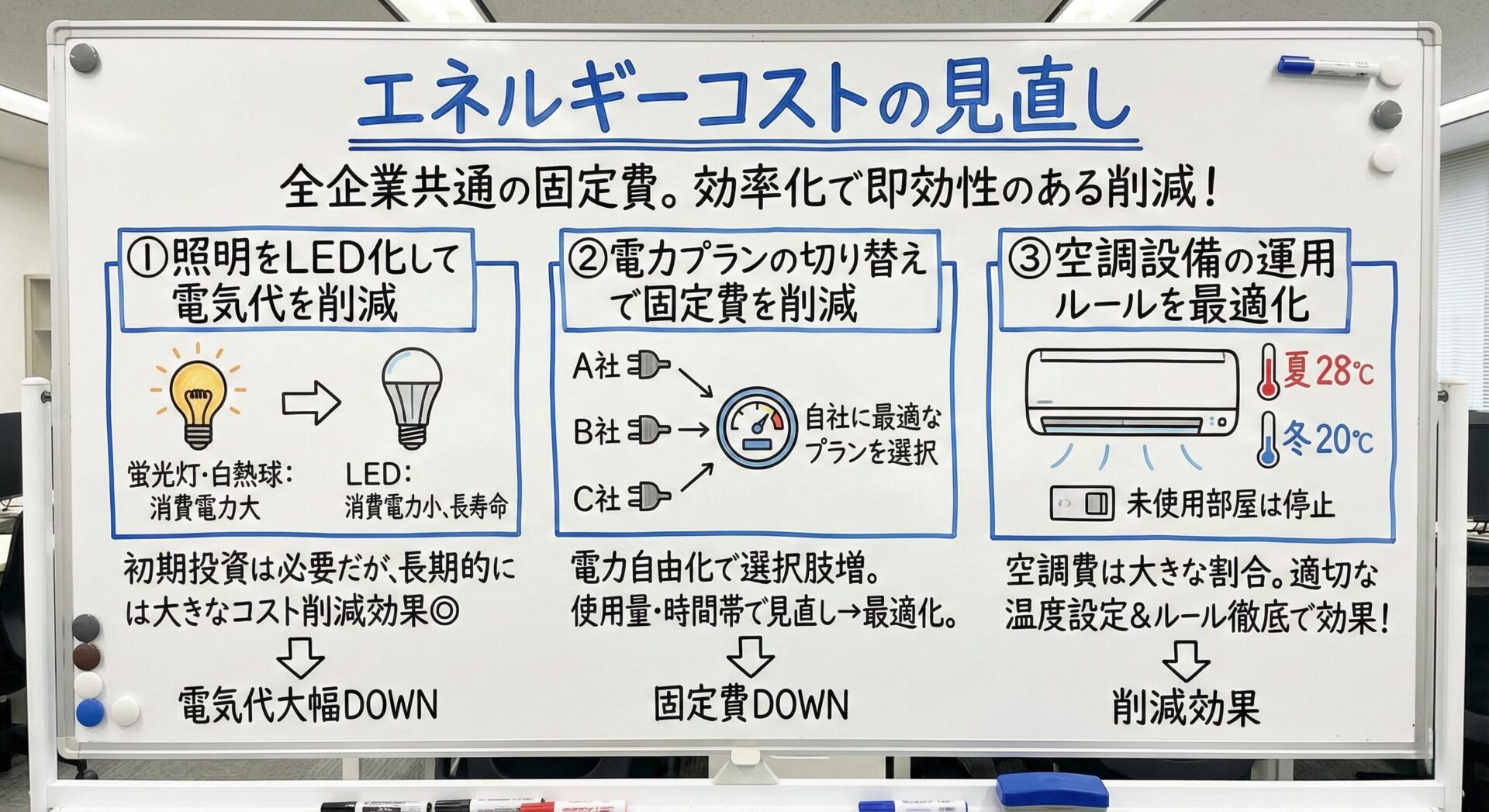

エネルギーコストの見直し

エネルギーコストは、ほぼすべての企業で発生する固定費です。効率化によって、即効性のある削減が期待できます。

- 照明をLED化して電気代を削減

オフィスや工場の照明をLEDに変更することで、電気代を大幅に削減できます。LEDは初期投資が必要ですが、消費電力が低く寿命が長いため、長期的に見て大きなコスト削減効果があります。 - 電力プランの切り替えで固定費を削減

電力自由化により、多くの選択肢が増えています。現在の契約プランが適切か見直し、使用量や時間帯に応じて最適なプランに変更することで、電気代を削減できます。 - 空調設備の運用ルールを最適化

空調費はエネルギーコストの中で大きな割合を占めます。例えば、適切な温度設定(夏は28℃、冬は20℃)や、使用しない部屋の空調を停止するなど、簡単なルールの徹底で削減効果が得られます。

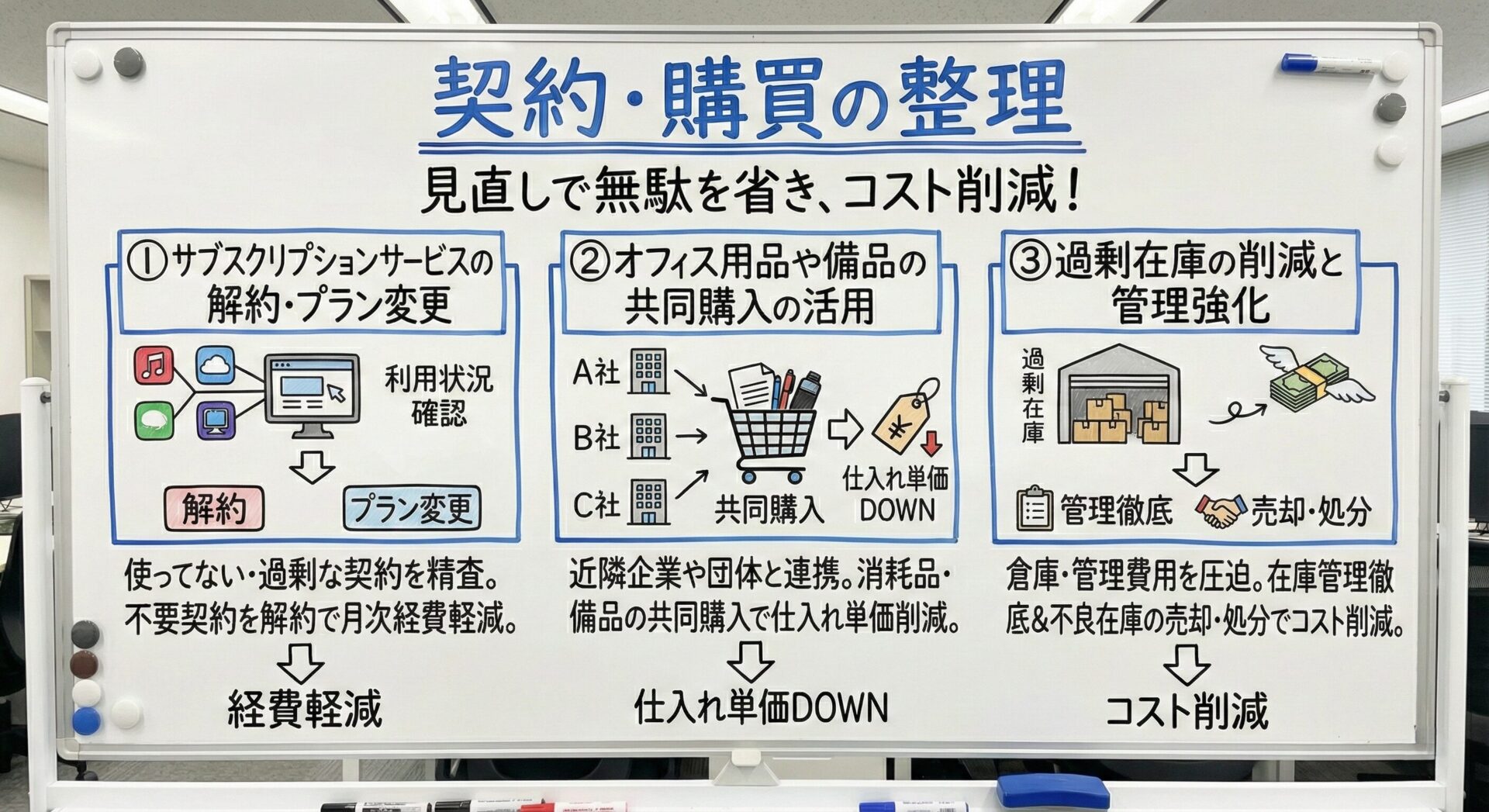

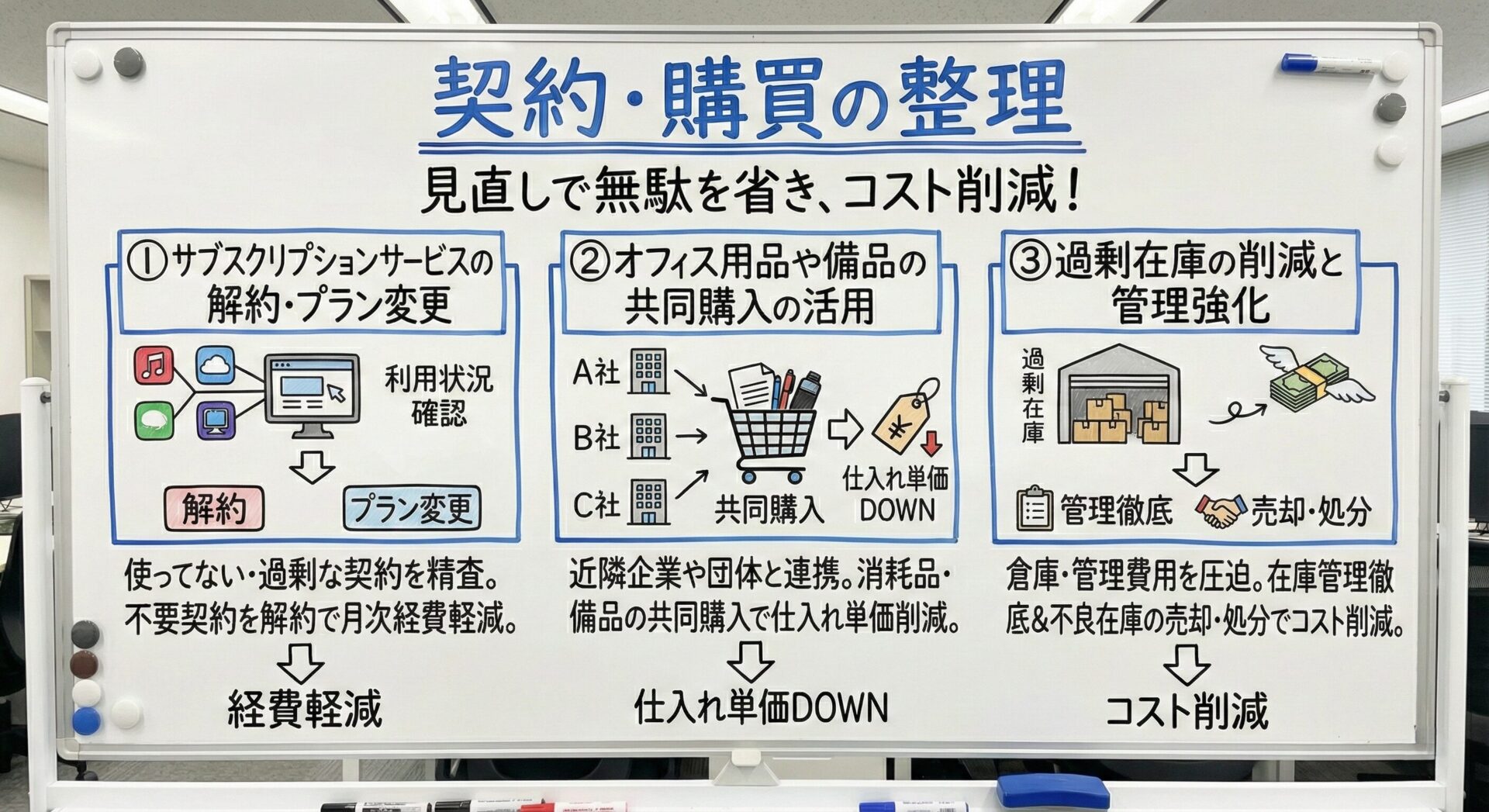

契約・購買の整理

契約内容や購買活動を見直すことで、無駄を省き、コストを削減できます。

- サブスクリプションサービスの解約・プラン変更

使っていないサブスクリプションや、過剰なプランに契約していないかを精査しましょう。不要な契約を解約するだけで、月々の経費を軽減できます。 - オフィス用品や備品の共同購入の活用

近隣の企業や業界団体と連携して共同購入を行うことで、仕入れ単価を下げられます。特に、消耗品や日常的に使用する備品の共同購入は効果的です。 - 過剰在庫の削減と管理強化

過剰在庫は、倉庫スペースや管理費用を圧迫します。在庫管理を徹底し、不良在庫を売却または処分することで、コストを削減できます。

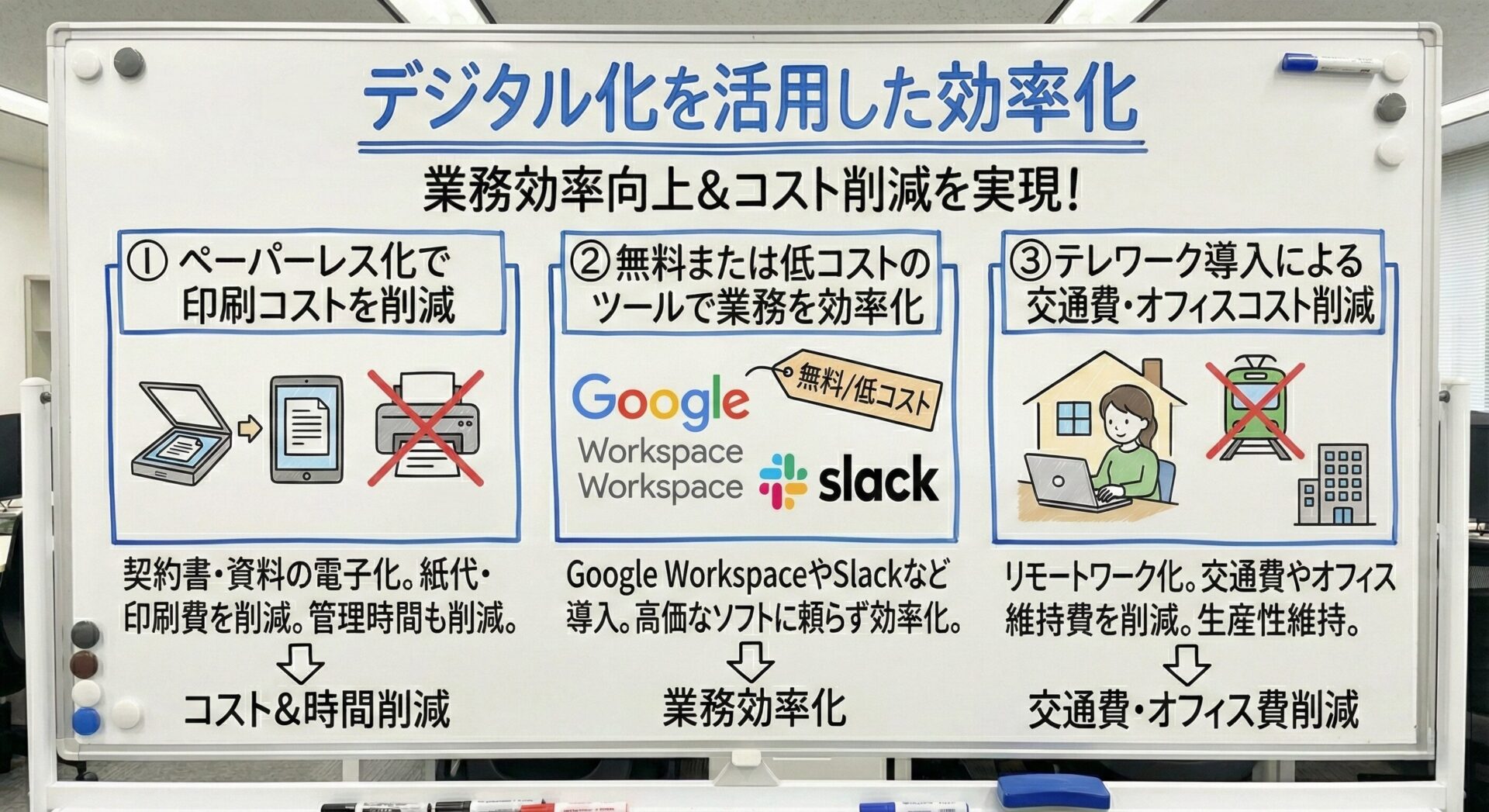

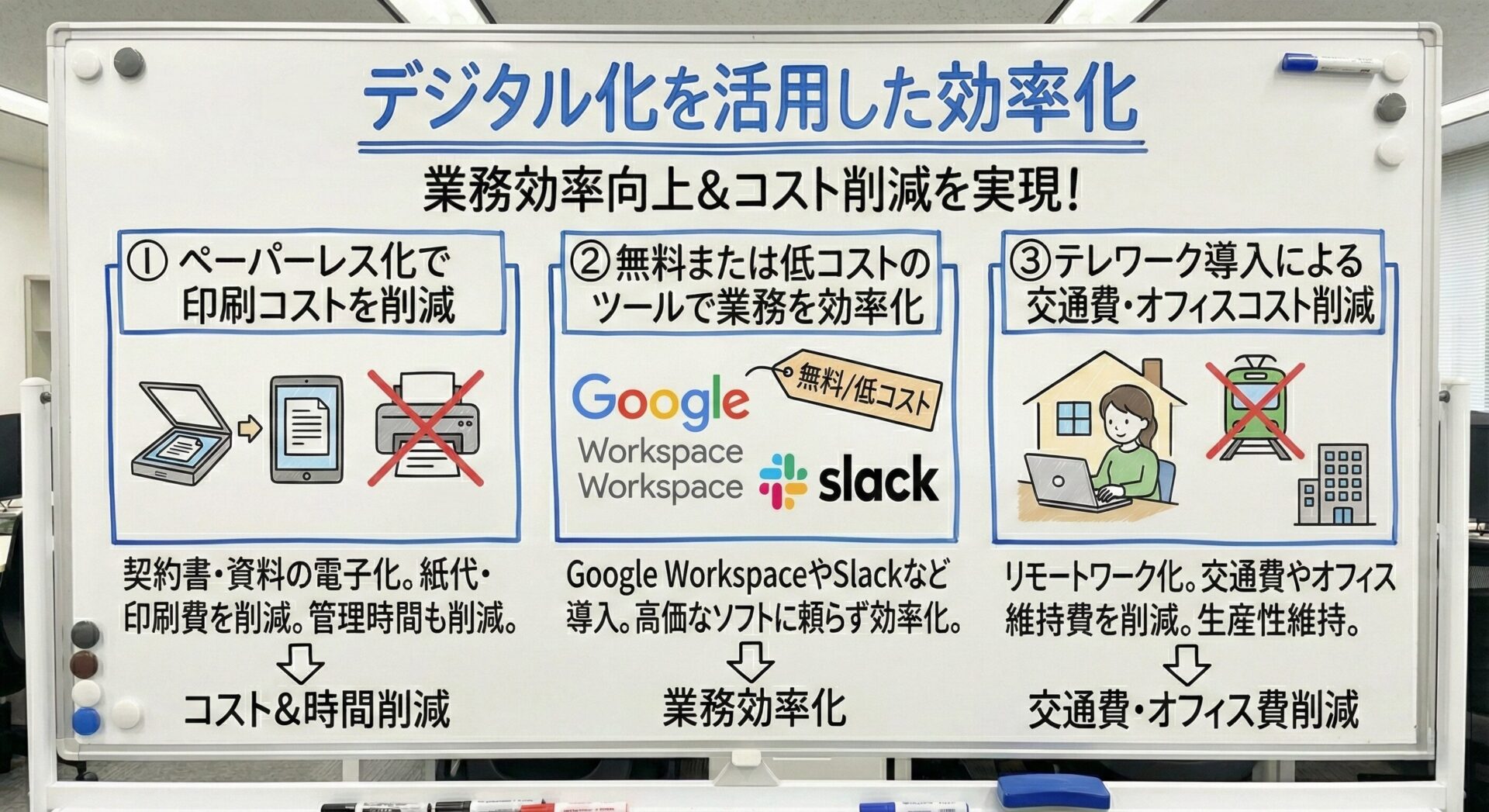

デジタル化を活用した効率化

デジタルツールを活用することで、業務効率を向上させつつコストを削減できます。

- ペーパーレス化で印刷コストを削減

契約書や社内資料の電子化を進めることで、紙代や印刷費を削減できます。また、紙資料の管理にかかる時間も削減可能です。 - 無料または低コストのツールで業務を効率化

Google WorkspaceやSlackなど、無料または低コストのツールを導入し、高価なソフトウェアに頼らず業務を効率化できます。 - テレワーク導入による交通費・オフィスコスト削減

一部の業務をリモートワーク化することで、交通費やオフィスの維持費を削減できます。専用ツールを活用し、生産性を維持しながらコストを抑えることが可能です。

ペーパレス化・デジタル化については、以下の記事でも解説しています。

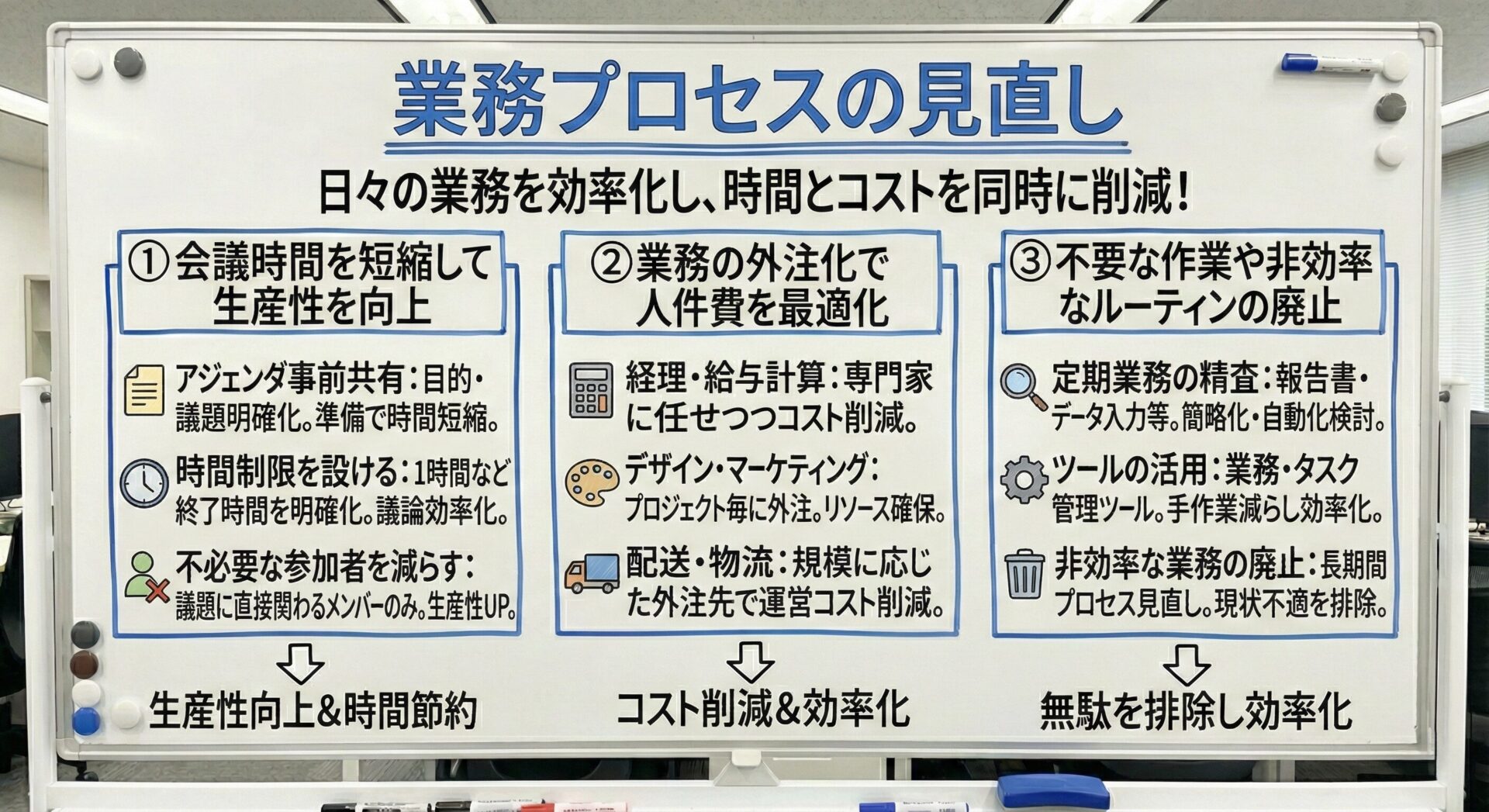

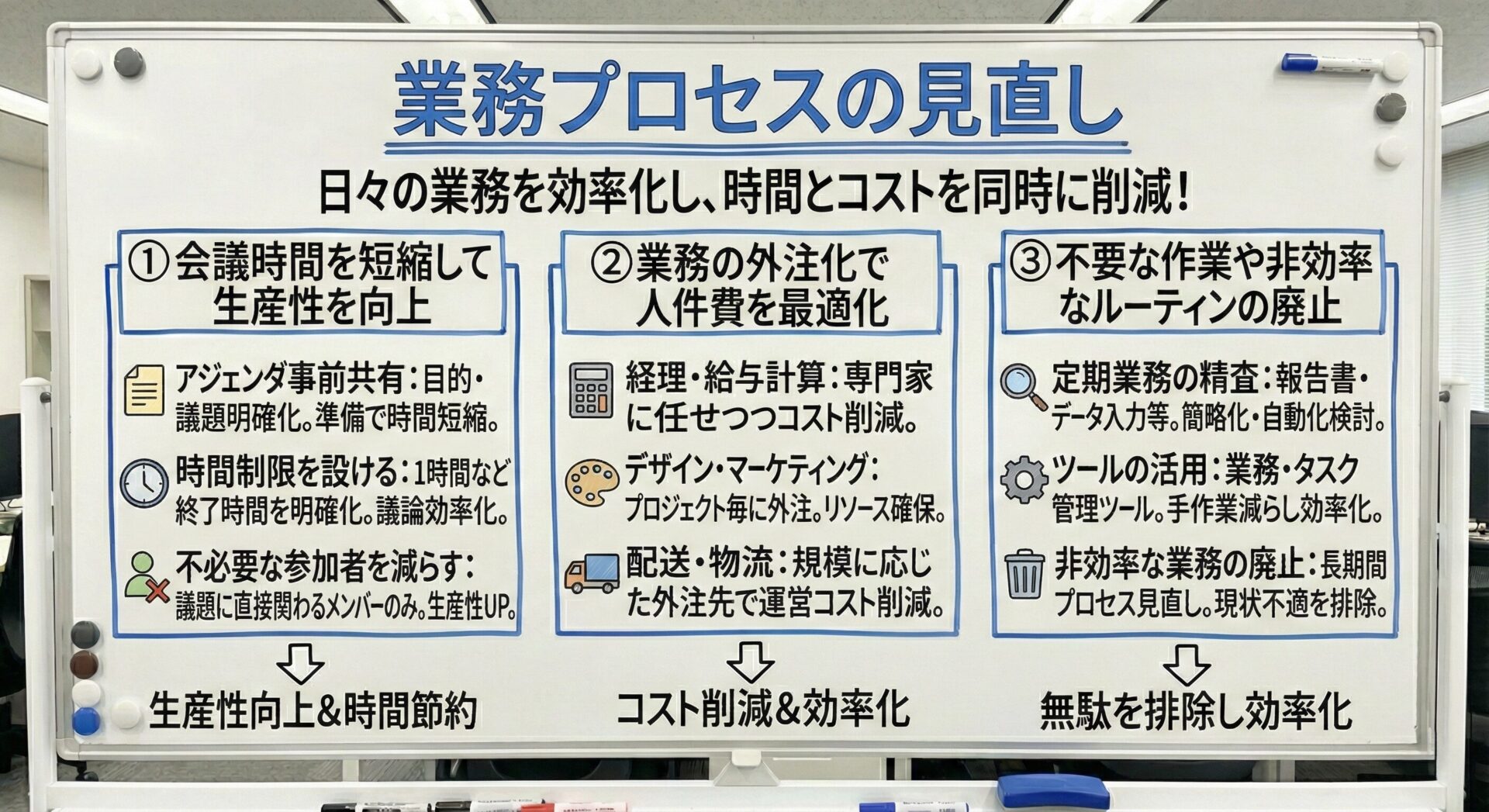

業務プロセスの見直し

日々の業務プロセスを効率化することで、時間とコストを同時に削減することが可能です。以下では、特に効果が高い手法を解説します。

- 会議時間を短縮して生産性を向上

会議にかかる時間とコストを削減するためには、以下の対策が効果的です。- アジェンダの事前共有

会議の目的や議題を明確にし、参加者が準備した上で議論を進めることで、時間を大幅に短縮できます。 - 時間制限を設ける

会議に1時間の制限を設けるなど、終了時間を明確にすることで、効率的に議論を進められます。 - 不必要な参加者を減らす

関係者全員ではなく、議題に直接関わるメンバーのみを参加させることで、生産性を高めつつ時間を節約できます。

- アジェンダの事前共有

- 業務の外注化で人件費を最適化

自社で行う必要のない業務を外注化することで、コスト削減と業務効率化を実現できます。- 経理や給与計算:中小企業では、経理業務を外注することで、専門知識を持つプロに任せつつコストを削減できます。

- デザインやマーケティング:特定のプロジェクトごとにフリーランスや専門業者に外注することで、必要な時だけリソースを確保できます。

- 配送や物流:規模に応じた外注先を選ぶことで、運営コストを削減できます。

- 不要な作業や非効率なルーティンの廃止

定期的に業務フローを見直し、無駄な作業や重複するプロセスを排除します。- 定期業務の精査

報告書作成やデータ入力などのルーティン作業が本当に必要かを確認し、簡略化または自動化を検討します。 - ツールの活用

業務管理ソフトやタスク管理ツールを活用し、手作業を減らして効率化します。 - 非効率な業務の廃止

長期間続いている業務プロセスを見直し、現状に適していない部分を排除します。

- 定期業務の精査

業務プロセスを見直すことで、無駄な時間とコストを削減し、社員の生産性を向上させることができます。簡単な見直しから始めることで、大きな改善効果を得られるでしょう。

業務改善については以下の記事でも解説しています。

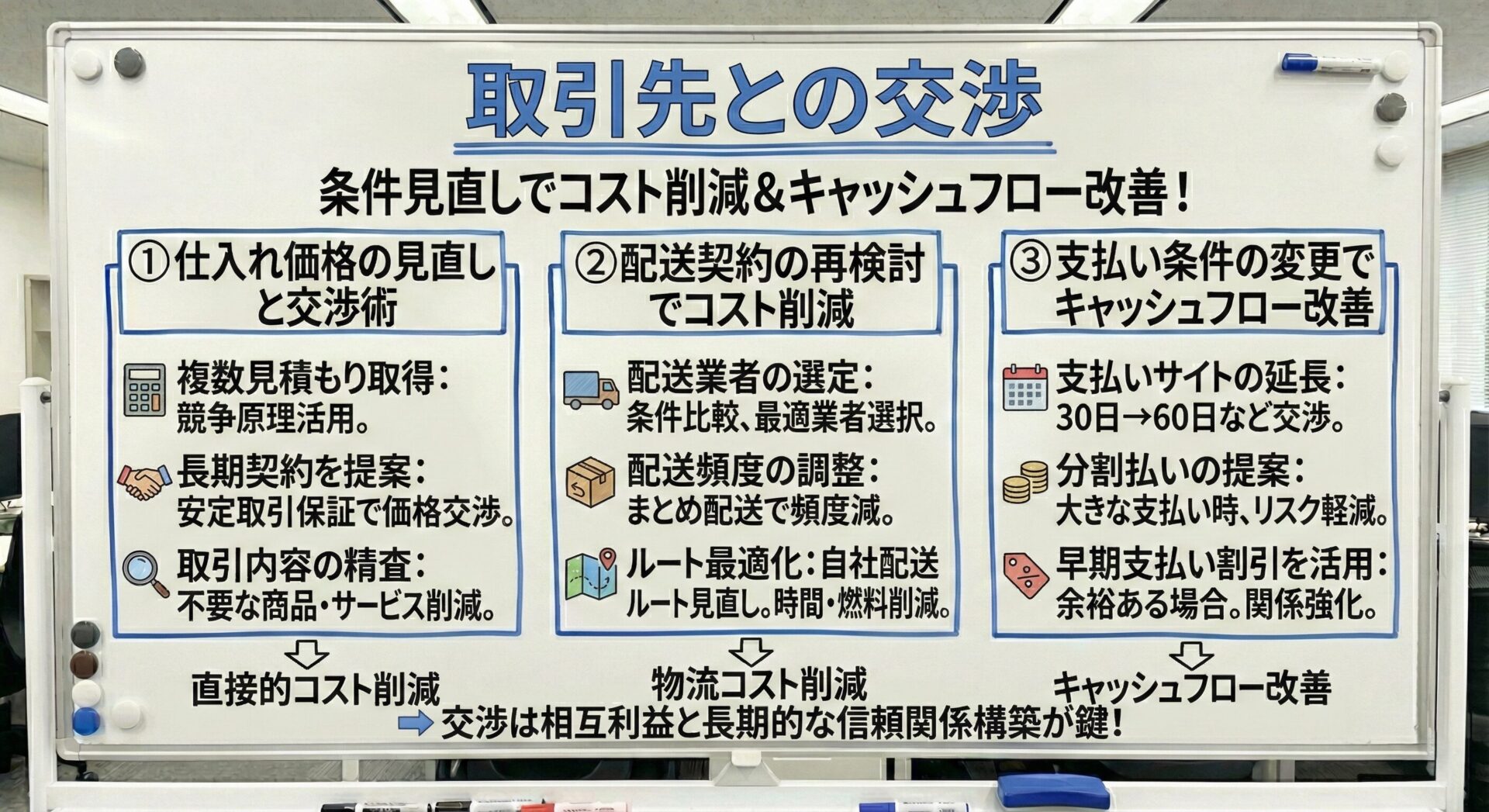

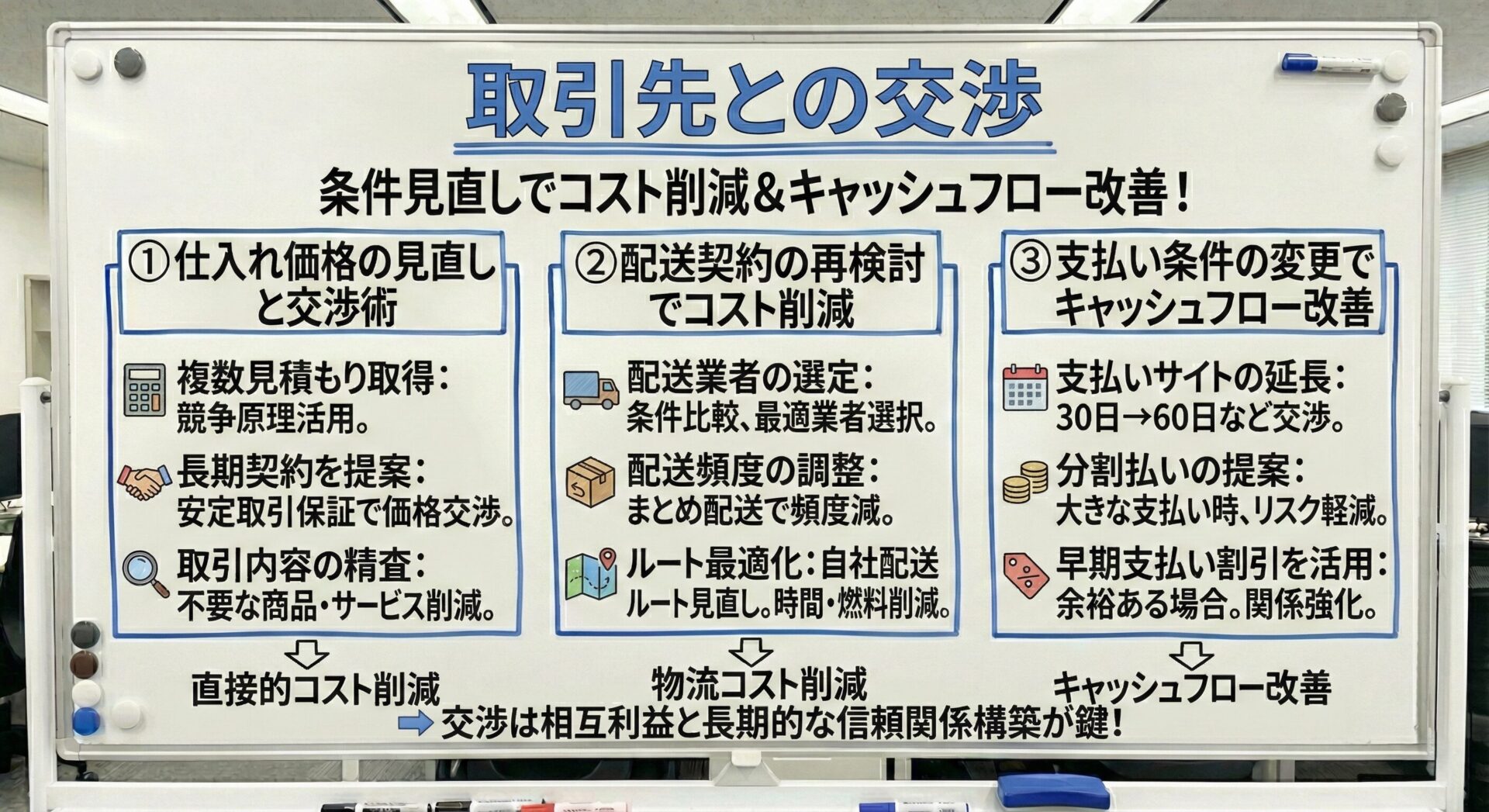

取引先との交渉

取引先との条件を見直すことで、コスト削減を実現する方法があります。交渉は難しいイメージがありますが、適切な準備とアプローチをすれば、双方にとって利益のある結果を導き出せます。

- 仕入れ価格の見直しと取引先との交渉術

仕入れ価格の削減は、直接的なコスト削減効果があります。以下の方法を試してみてください。- 複数の見積もりを取得:既存の取引先に加えて、複数の業者から見積もりを取ることで、競争原理を活用しやすくなります。

- 長期契約を提案:取引先に対し、安定した取引量を保証する代わりに価格を下げてもらうよう交渉します。

- 取引内容の精査:仕入れ品目を再確認し、不必要な商品やサービスを削減することで、コストを見直します。

- 配送契約の再検討でコスト削減

物流コストは、見直しの余地がある経費項目です。- 配送業者の選定:複数の業者と条件を比較し、自社に最適な価格とサービスを提供する業者を選びます。

- 配送頻度の調整:まとめて配送する仕組みを整えることで、配送頻度を減らし、費用を抑えます。

- ルート最適化:特に自社配送を行っている場合、ルートを見直すことで時間と燃料費を削減できます。

- 支払い条件の変更でキャッシュフロー改善

支払い条件の変更は、コスト削減だけでなくキャッシュフローの改善にもつながります。- 支払いサイトの延長:取引先と交渉し、支払い期限を30日から60日に延長するなど、キャッシュフローに余裕を持たせる取り組みを行います。

- 分割払いの提案:大きな支払いが必要な場合、分割払いの導入を交渉することで、一度に資金が流出するリスクを軽減します。

- 早期支払い割引を活用:一方で、十分なキャッシュフローがある場合は、早期支払いによる割引を利用し、取引先との関係を強化しながらコスト削減を図ります。

取引先との交渉は、単にコストを下げるだけでなく、キャッシュフローの改善や取引の効率化につながる可能性があります。互いにとって利益のある条件を探り、長期的な信頼関係を構築しながら進めることが重要です。

以下の記事で価格転嫁について解説しています。

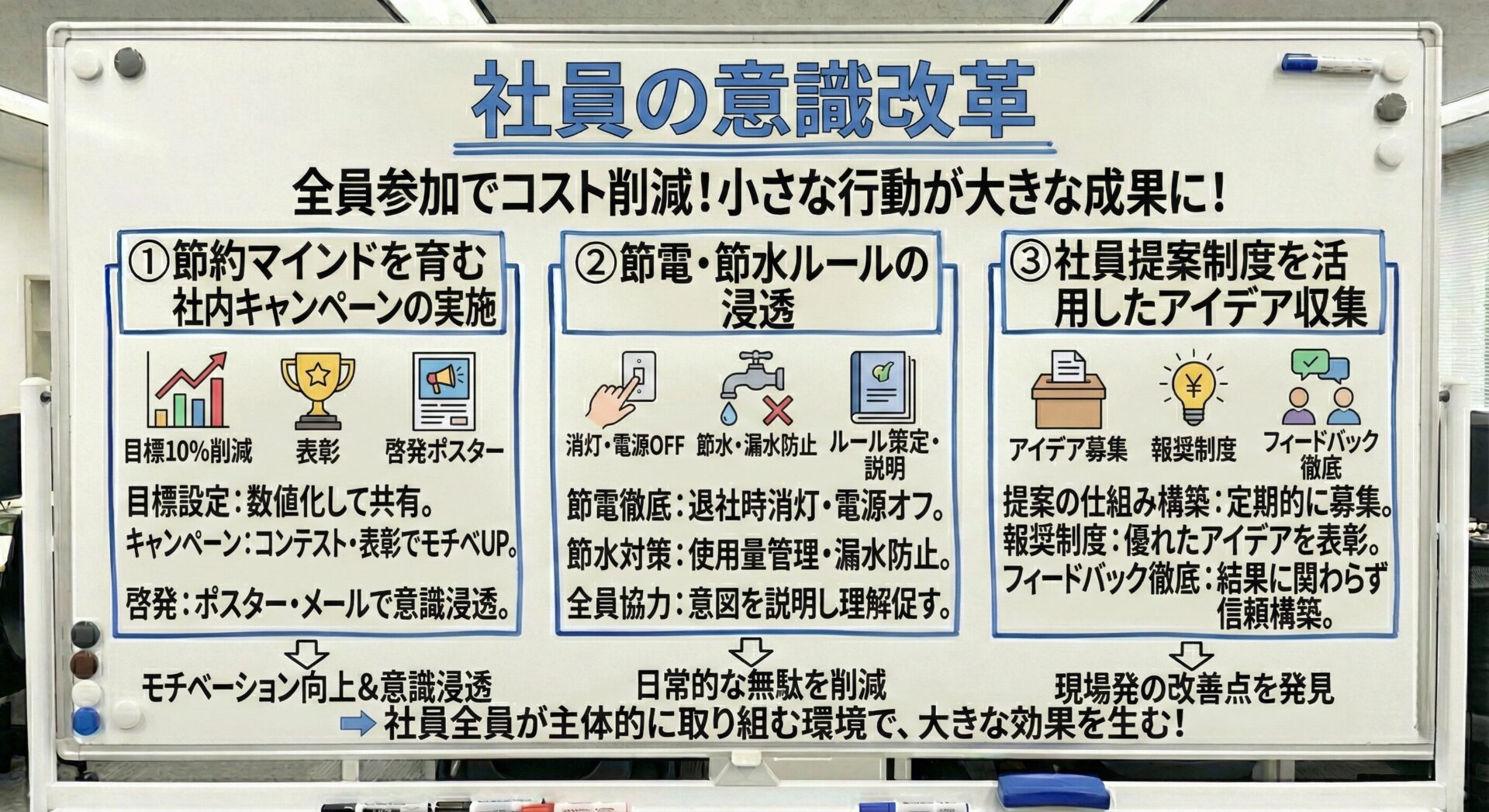

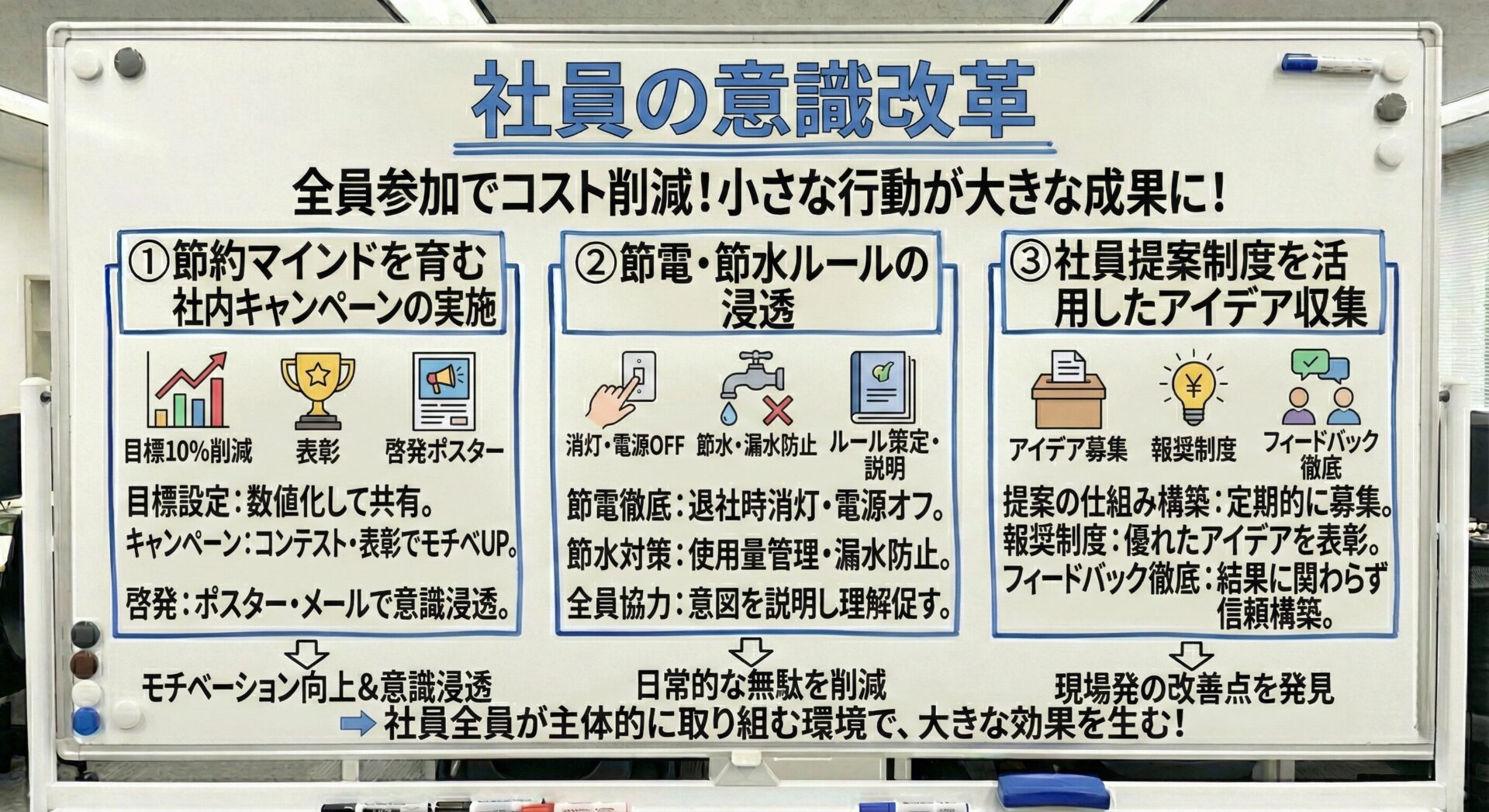

社員の意識改革

コスト削減は、経営者や管理職だけの取り組みでは限界があります。社員一人ひとりがコスト意識を持つことで、会社全体で大きな成果を生み出すことが可能です。

以下は、社員の意識改革を促す具体的な方法です。

- 節約マインドを育む社内キャンペーンの実施

社員全体でコスト削減に取り組むための環境を整えます。- 目標設定:電気代や消耗品費など、削減目標を数値化して共有します。たとえば、「今月は電気代10%削減を目指そう」といった具体的な目標を設定します。

- キャンペーンの実施:例えば「節約コンテスト」を開催し、最も削減効果を出したチームや社員を表彰することで、モチベーションを高めます。

- ポスターやメールでの啓発:節約の重要性を社内で周知するため、視覚的なツールを活用して意識を浸透させます。

- 節電・節水ルールの浸透

日常的な小さな行動がコスト削減に大きく寄与します。- 節電の徹底:退社時の消灯や未使用の機器の電源オフを徹底するルールを策定します。

- 節水対策:オフィスや工場での水の使用量を管理し、漏水や無駄遣いを防ぐ仕組みを導入します。

- 社員全員の協力を得る:ルールを作るだけでなく、その意図を社員に説明し、理解を促すことで自主的な協力を得ます。

- 社員提案制度を活用したコスト削減アイデアの収集

社員は現場で実際に業務を行っているため、具体的かつ実現可能なコスト削減アイデアを持っています。- 提案の仕組みを構築:定期的に「コスト削減アイデア募集」を実施し、現場からアイデアを吸い上げます。

- 採用アイデアの報奨制度:優れたアイデアを採用し、その提案者を表彰することで、さらなる提案を促進します。

- フィードバックの徹底:提出された提案が採用されるか否かに関わらず、結果を社員にフィードバックすることで、信頼関係を築きます。

社員全員がコスト削減に主体的に取り組む環境を整えることで、経営者だけでは気づかない無駄や改善点が浮き彫りになります。意識改革は一朝一夕には進みませんが、少しずつ取り組むことで大きな効果を生むことができます。

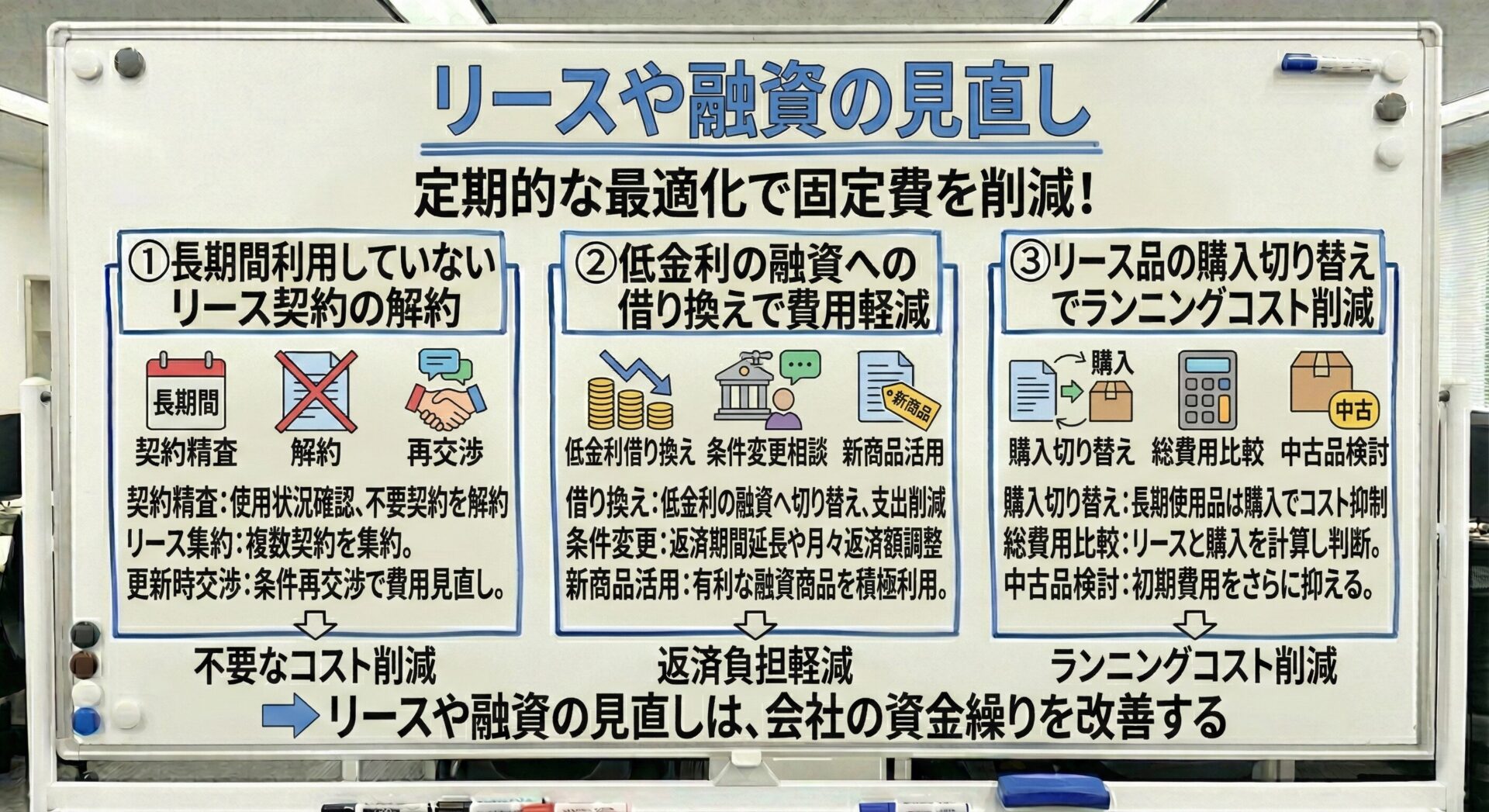

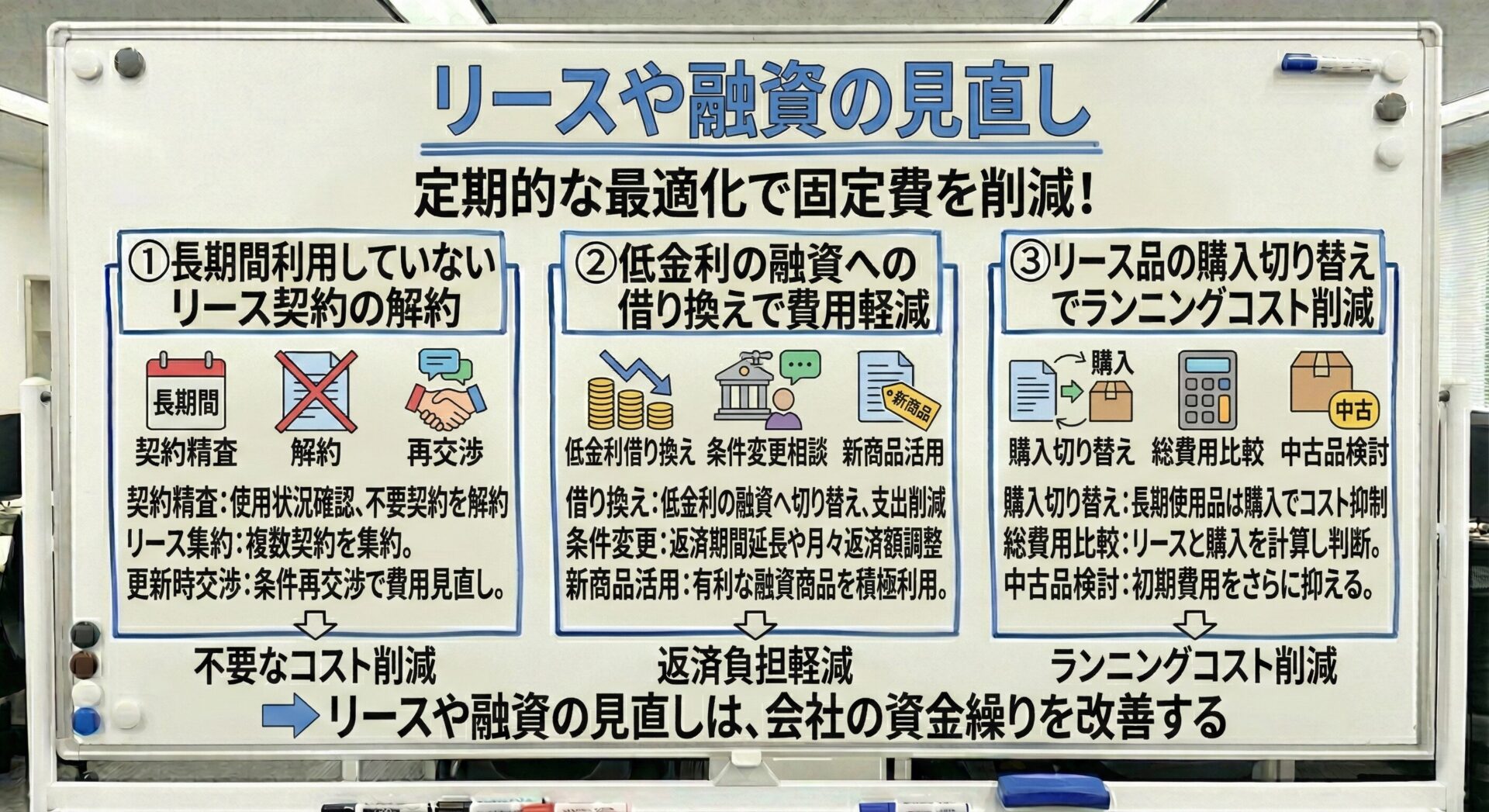

リースや融資の見直し

リース契約や融資は、設備や資金調達の手段として便利ですが、定期的な見直しを行わないと、不要なコストが発生する可能性があります。これらを最適化することで、固定費を削減できます。

- 長期間利用していないリース契約の解約

リース契約の中には、利用頻度が低くなったものや、代替手段があるものが含まれている場合があります。- 契約内容を定期的に精査:リース品の使用状況を確認し、不要な契約を解約します。

- リース品の集約:複数契約に分散している場合、一部を集約してコストを削減します。

- 契約更新時に交渉を行う:更新時には条件の再交渉を行い、費用を見直します。

- 低金利の融資への借り換えで費用軽減

融資契約は、金融機関の金利状況や条件を見直すことで、返済負担を軽減できる場合があります。- 低金利の融資へ借り換え:現在の融資金利と市場金利を比較し、より有利な条件へ切り替えることで支出を削減します。

- 条件変更の相談:金融機関に相談し、返済期間の延長や月々の返済額の調整など、資金繰りに応じた条件変更を検討します。

- 新たな金融商品の活用:現在の契約よりも有利な条件を持つ新しい融資商品がある場合は、それを積極的に利用します。

- リース品の購入切り替えでランニングコスト削減

リース契約を続けるよりも、一部の設備や車両を購入した方が長期的にコストを削減できる場合があります。- 長期間使用するものを購入:リース期間が長期化しているものについては、購入に切り替えることでコストを抑えられることがあります。

- 総費用を比較:リースと購入の総費用を計算し、どちらが経済的かを判断します。

- 中古品の検討:購入に際して、新品ではなく品質の良い中古品を選ぶことで、初期費用をさらに抑えられます。

リースや融資の見直しは、会社の資金繰りを改善するだけでなく、長期的なコスト削減につながる重要な施策です。定期的な契約内容の精査と、条件の見直しを行うことで、無駄な支出を減らし、経営の効率化を図りましょう。

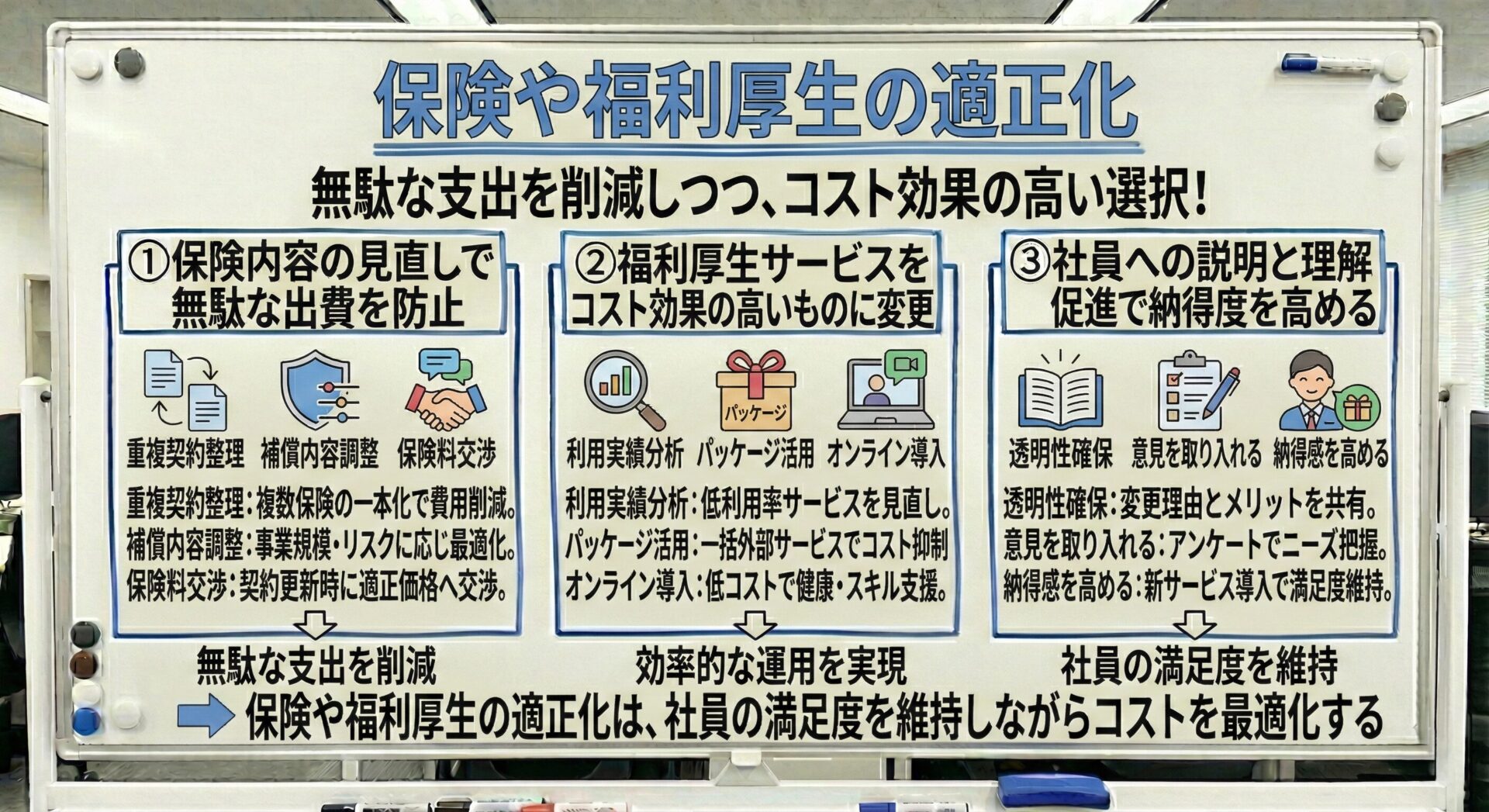

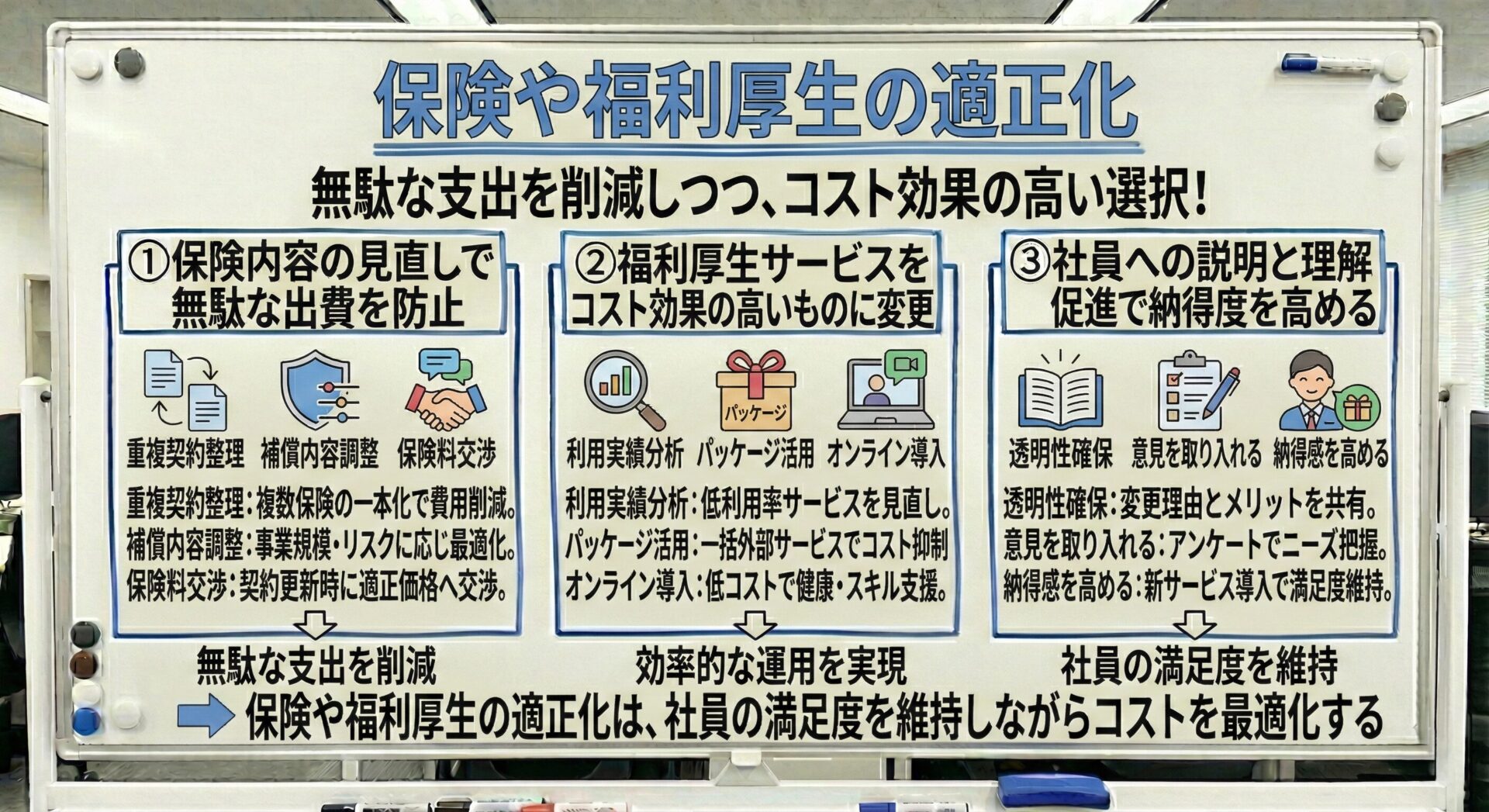

保険や福利厚生の適正化

保険や福利厚生は、社員の安心と満足度を高める重要な要素ですが、内容を定期的に見直すことで、無駄な支出を削減しつつ、コスト効果の高い選択を行うことが可能です。

- 保険内容の見直しで無駄な出費を防止

会社が加入している保険契約を精査することで、不要な補償や過剰な保険料を削減できます。- 重複契約を整理:複数の保険で同じリスクをカバーしている場合、一本化することで費用を削減します。

- 補償内容の調整:事業の規模やリスクに応じて、補償内容を最適化します。たとえば、新規事業やリスクの低下に伴い、過剰な補償を減らすことができます。

- 保険料の交渉:保険会社と契約更新時に交渉を行い、適正な保険料を設定します。

- 福利厚生サービスをコスト効果の高いものに変更

福利厚生は、社員のモチベーション向上に不可欠ですが、利用状況を確認し、コスト効果の高いサービスに変更することで、効率的な運用が可能です。- 利用実績の分析:社員が実際にどの福利厚生サービスを利用しているかを確認し、低利用率のサービスを見直します。

- パッケージプランの活用:複数の福利厚生を一括で提供する外部サービスを利用することで、個別契約よりもコストを抑えることができます。

- オンラインツールの導入:ウェビナーやオンラインフィットネスなど、低コストで社員の健康やスキルアップを支援できるサービスを導入します。

- 社員への説明と理解促進で納得度を高める

保険や福利厚生を見直す際には、社員への説明を丁寧に行い、理解を促すことが重要です。- 透明性の確保:変更の理由や削減後の具体的なメリットを社員に共有します。

- 意見を取り入れる:社員アンケートやミーティングを通じて、実際に求められている福利厚生を把握し、それに基づいてプランを構築します。

- 納得感を高める工夫:削減だけでなく、コスト効果の高い新しいサービスを導入することで、社員の満足度を維持します。

保険や福利厚生は、社員の満足度を維持しながらも、適切に管理することでコスト削減を実現できます。定期的な見直しを行い、社員にとって必要なサービスを選びつつ、コスト効果の高い選択を目指しましょう。

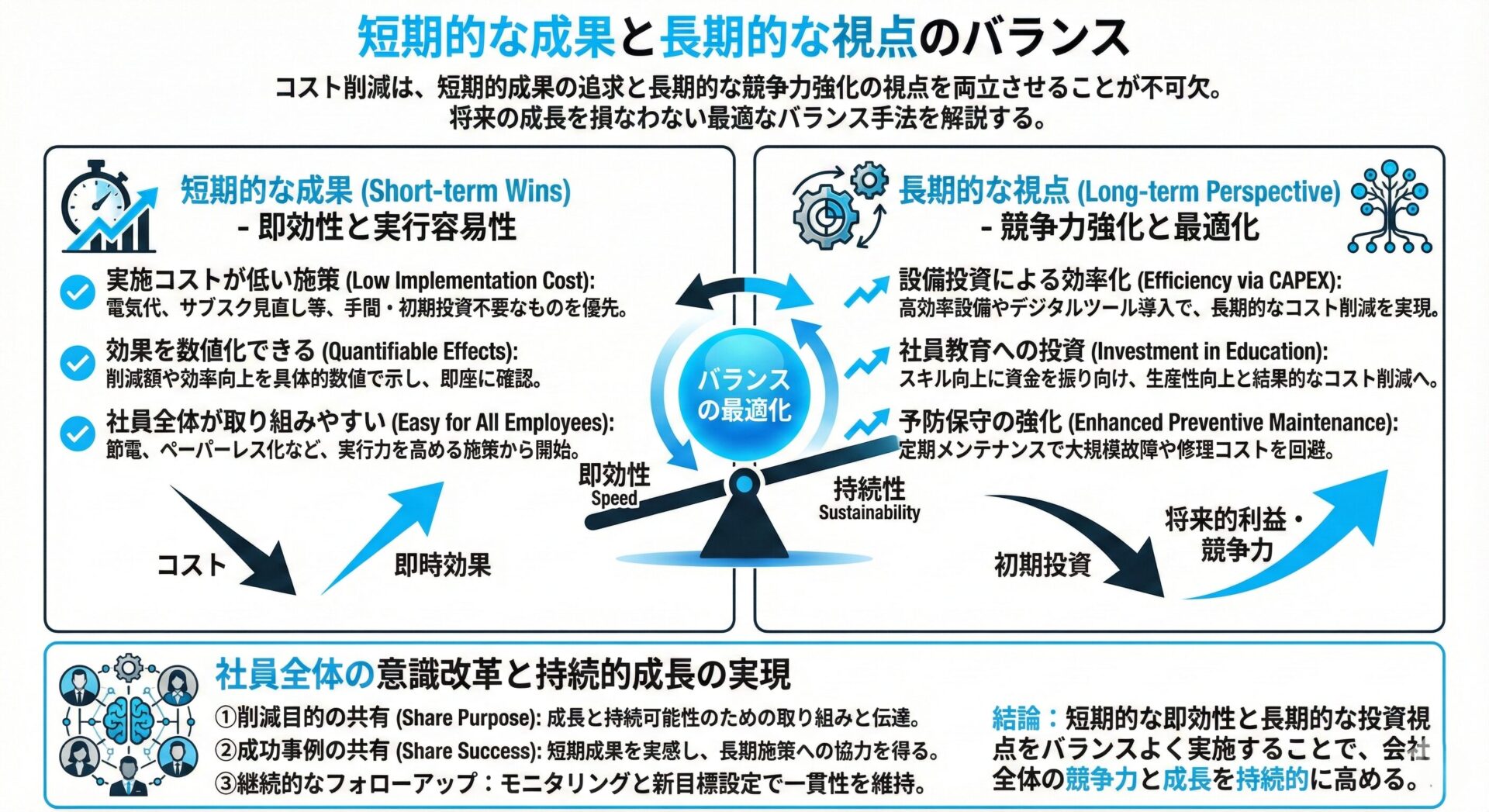

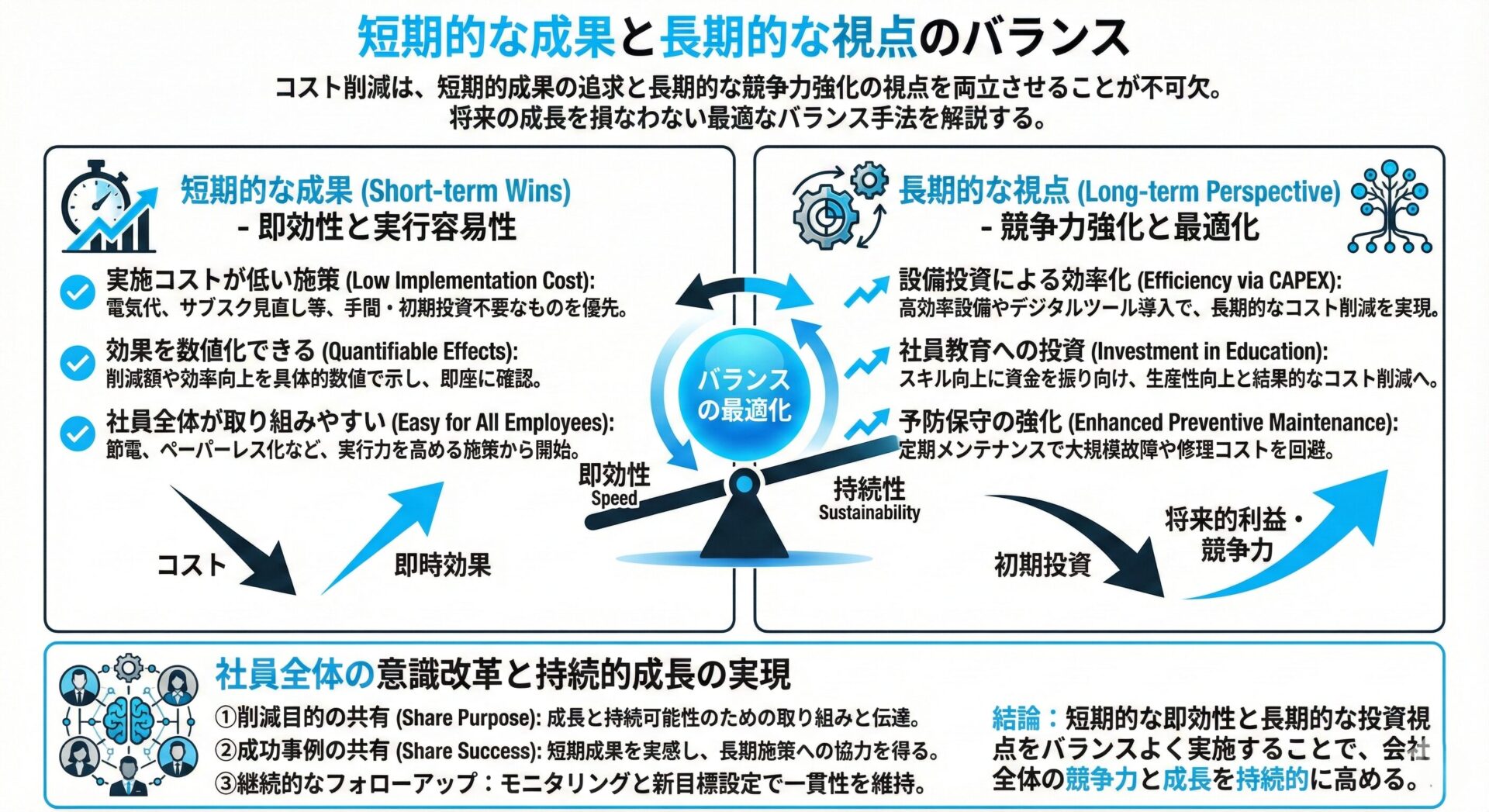

短期的な成果と長期的な視点のバランス

コスト削減に取り組む際には、短期的な成果を追求するだけでなく、長期的な視点を持つことが重要です。短期的な効果だけを重視すると、将来的な競争力や成長を損なうリスクがあります。

ここでは、短期的な成果と長期的な視点のバランスを取る方法を解説します。

短期的に成果が出る削減策の見極め方

短期的な成果を上げるためには、実施が簡単で即効性のある施策を優先するのが効果的です。

- 実施コストが低い施策を選ぶ

電気代の削減やサブスクリプションの見直しなど、手間や初期投資がほとんど不要な施策を選びます。 - 効果を数値化できるものを優先

削減額や効率向上を具体的な数値で示せる施策を選ぶことで、効果を即座に確認しやすくなります。 - 社員全体が取り組みやすいものから開始

節電やペーパーレス化など、社員がすぐに取り組める内容を選ぶことで、実行力を高めます。

長期的な投資としての削減ポイント

長期的な視点に立つと、削減の目的は「コストの最適化」や「競争力の強化」になります。短期的にはコストが増える場合でも、将来的な利益を見据えて行動することが重要です。

- 設備投資による効率化

エネルギー効率の高い設備やデジタル化ツールを導入することで、長期的なコスト削減が期待できます。 - 社員教育への投資

社員のスキル向上に資金を振り向けることで、生産性が向上し、結果的にコスト削減に寄与します。 - 予防保守の強化

機器や設備のメンテナンスを定期的に行い、大規模な修理や故障によるコストを回避します。

社員全体で取り組む意識改革の重要性

短期的な施策と長期的な視点を両立させるためには、社員全体がコスト削減に対して前向きな意識を持つことが重要です。

- 削減の目的を共有

単なる経費削減ではなく、会社の成長や持続可能性を高める取り組みであることを社員に伝えます。 - 成功事例の共有

短期的な成果を社員全体で共有し、削減の効果を実感してもらいます。これにより、長期的な施策にも協力が得られやすくなります。 - 継続的なフォローアップ

削減効果を定期的にモニタリングし、社員とともに次の目標を設定することで、一貫性のある取り組みを維持します。

短期的な成果を上げることで即効性のある効果を実感し、長期的な視点での投資を通じて持続的なコスト削減を実現することが重要です。

これらをバランスよく実施することで、会社全体の競争力と成長を高めることができます。

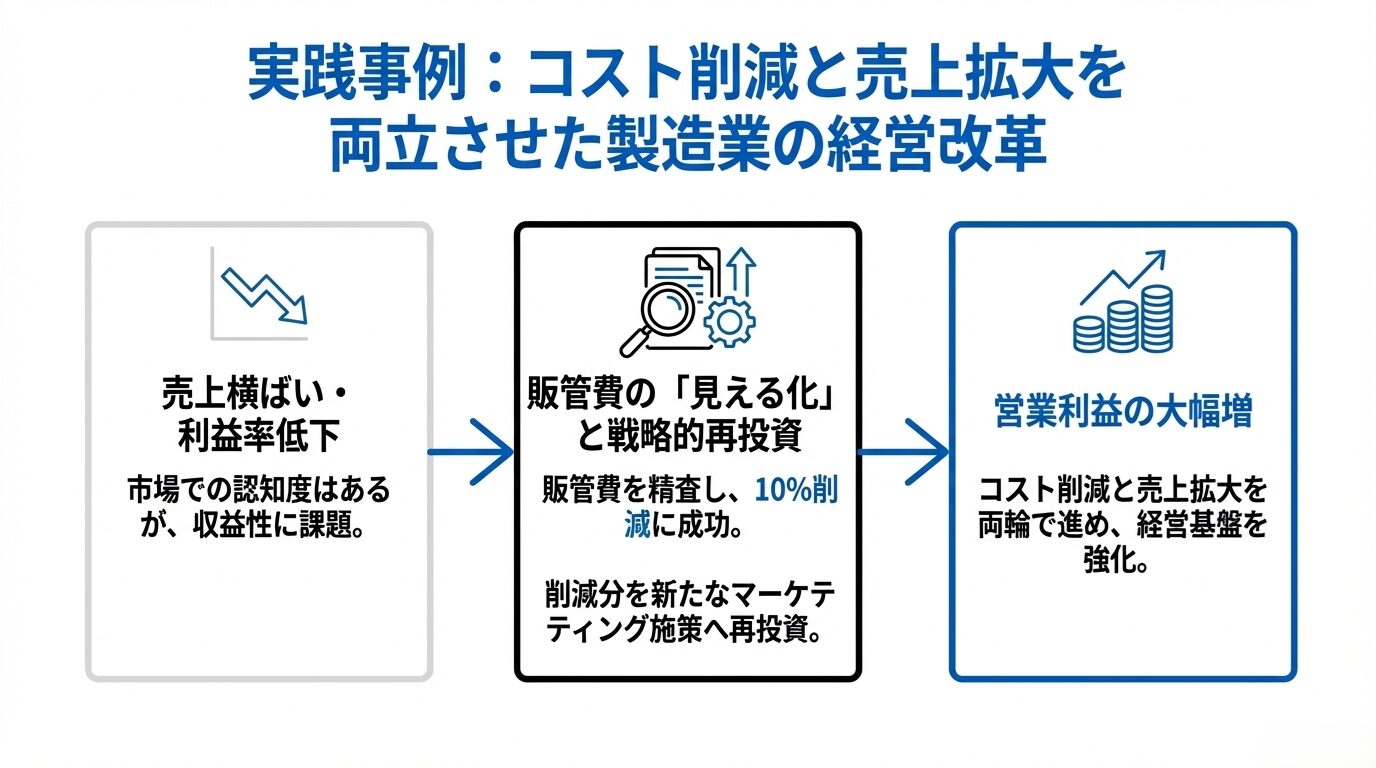

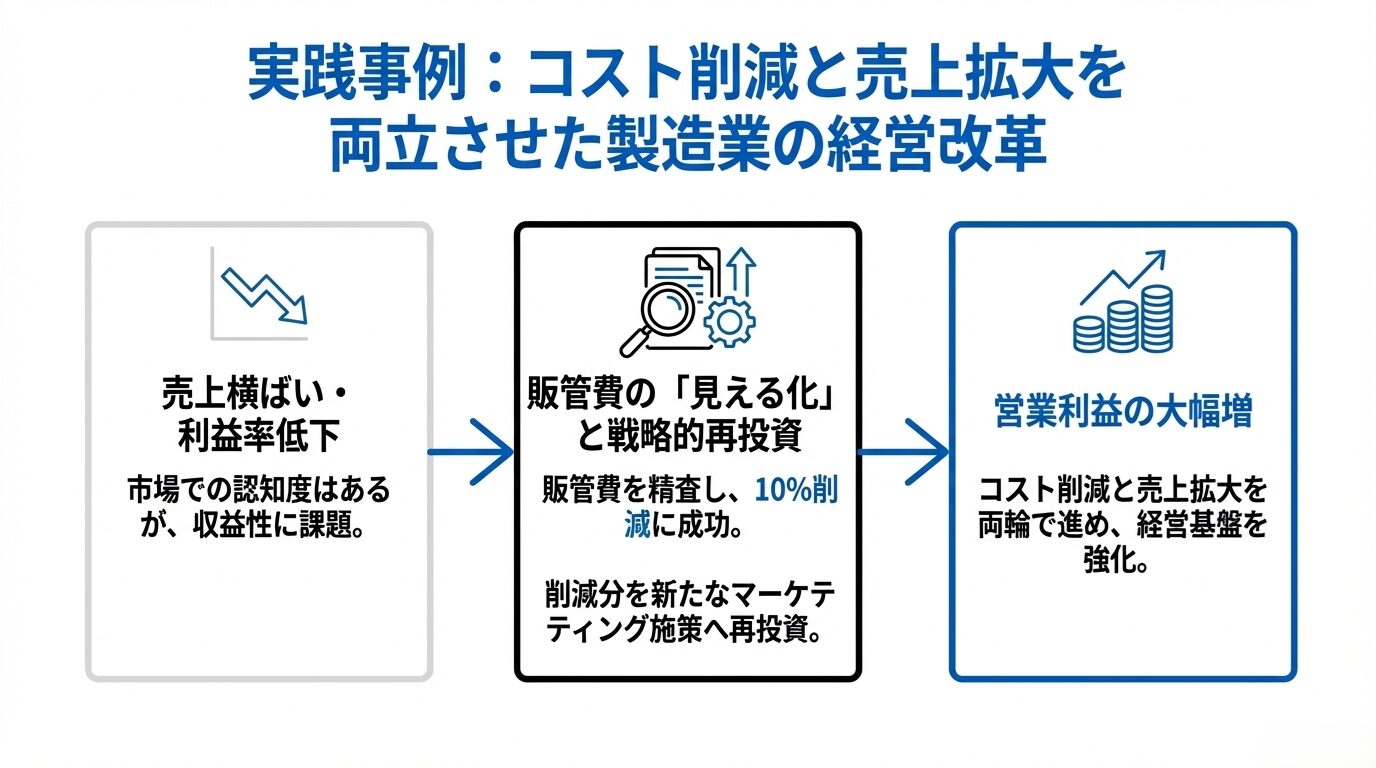

私の体験談

私は、ある製造業の企業の経営改革を支援したことがあります。この会社は、市場で一定の認知度を誇っていたものの、売上の伸び悩みや利益率の低下という課題を抱えていました。

その打ち手として、マーケティング戦略の強化と販管費の削減を並行して進めることを提案しました。これは、売上を増やすだけではなく、費用を適切に管理することで、収益性を最大化するという考えからです。売上アップと費用削減を両輪として進めることで、会社全体の経営基盤を強化する狙いがありました。

販管費削減に向けてまず取り組んだのは、販管費の見える化です。

私たちは販管費の明細を構成比順に並べ替え、どの費用が最も大きな割合を占めているかを明確にしました。その上で、構成比が高い項目を中心に「なぜこの金額が必要なのか」という点を役員会で徹底的に議論しました。

広告費や外部委託費などの主要項目については、それぞれの契約書や支出明細を詳細に精査し、本当に必要な支出かどうかを一つひとつ確認しました。また、契約内容が現在の事業環境に適しているかどうかを検討し、場合によっては取引先と交渉して条件を見直しました。

この時に、会社のブランディングや売上、顧客満足度に貢献している広告費・販促費を削ることがないよう、削減対象はマーケティング部門と協議しながら慎重に決定しました。

こうしたプロセスを通じて、使われていないリソースや重複している支出を削減し、販管費の10%削減に成功しました。

この販管費削減は、単なるコストカットに留まりませんでした。削減した費用の一部を新しいマーケティング施策に再投資することで、ターゲット顧客へのアプローチを強化しました。その結果、売上が拡大し、営業利益も大幅に増加しました。コスト削減と売上拡大を同時に進めたことが、この企業の収益改善に大きく貢献したと確信しています。

この経験から学んだことは、コスト削減は単なる支出の見直しではなく、経営全体を効率化し、成長を加速させるための手段であるということです。売上拡大と費用削減をバランスよく進めることで、持続可能な成長を実現する経営改革が可能になります。

この事例が、同じような課題を抱える中小企業の経営者にとって、一つの参考になれば幸いです。

Q&A

Q1: コスト削減を進める際、社員から反発されることが心配です。どうすればよいですか?

A: コスト削減の目的を明確にし、社員全体に共有することが重要です。「単なる経費削減」ではなく、「会社の成長や持続可能性を高めるための取り組み」であることを説明しましょう。また、削減策が社員の働きやすさや福利厚生を極端に損なわないよう注意し、削減のプロセスを透明化して進めると納得を得やすくなります。

Q2: 短期的な削減と長期的な投資をどのようにバランスさせれば良いですか?

A: 短期的な削減は、即効性のある施策(例:電気代の削減、不要な契約の解約)を優先する一方で、長期的な視点では設備投資や社員教育などの「先行投資」を検討します。短期的な施策で得られた削減効果を、長期的な投資に回すことで、両者のバランスを取ることができます。

Q3: コスト削減は会社の成長にどう影響しますか?

A: コスト削減が成功すると、利益率の向上や資金の効率的な活用が可能になり、新たな投資余力を確保できます。ただし、削減が売上や顧客満足度、会社の強みに影響を与える場合、成長を阻害するリスクがあります。慎重に優先順位をつけ、削減の対象を選定することが重要です。

Q4: 削減対象をどのように優先順位付けすれば良いですか?

A: 削減対象の優先順位は、以下の3つの視点から判断します。

・即効性:すぐに成果が出るかどうか。

・影響度:削減による業務や売上への影響が少ないかどうか。

・必要性:削減が本当に必要な支出かどうか。

これらを基にリストアップし、重要性の低い項目から着手することで、効率的な削減が可能です。

Q5: コスト削減の成果を社員にどう伝えるべきですか?

A: 削減によって得られた具体的な成果を数値化し、全社員に共有しましょう。「電気代を10%削減し、月間で5万円のコストが浮いた」など、具体的な数字を示すことで、取り組みの意義を実感してもらいやすくなります。また、その削減効果がどのように会社の利益や社員の環境改善に活用されるかを説明すると、さらなる協力が得られます。

まとめ

コスト削減は、会社の経営効率を向上させ、持続可能な成長を実現するための重要な戦略です。しかし、単なる支出削減に終始するのではなく、会社全体の目標や価値を見据えたアプローチが求められます。

本記事で紹介したように、エネルギーコストの見直しや契約の整理、社員の意識改革といった手軽に始められる施策から取り組むことで、短期的な成果を得ながら、長期的な視点を持つことが可能です。

また、コスト削減は経営全体のバランスが重要です。売上に直結する部分や顧客満足度、会社の強みを損なわないよう注意しながら進めることが、成功へのカギとなります。私自身の体験からも、売上アップと費用削減を両立させるアプローチが、会社の収益性を最大化するために欠かせないことを実感しています。

まずは、自社で取り組みやすい小さな施策から始めてみてください。そして、得られた成果を次のステップへの原動力とし、会社全体の効率化と成長につなげていきましょう。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)