唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「管理職じゃないのに管理職の仕事を任されている」というケースを目にすることがあります。特に中堅中小企業では、「肩書きはリーダーや主任クラスなのに、まるで部長のような立ち回りを求められる」といった状況がしばしば起こります。最初のうちは「期待してもらっているのだな」「やりがいがある」と前向きにとらえられるかもしれませんが、放置していると大きな弊害が生まれる可能性があります。本人の負担増はもちろん、会社全体の生産性低下や人材流出を招くケースもあるのです。

本コラムでは、経営コンサルタント歴20年の実績を踏まえ、中堅・中小企業において「肩書きと業務内容がミスマッチ」している状態にどう対処すべきかを解説していきます。組織体制の問題点やリスク、具体的な対策例を取り上げながら、実践的なアドバイスをお伝えします。

管理職じゃないのに管理職の仕事を任される背景

人材不足・世代交代による雑多な業務集中

中堅中小企業では、大企業ほどセクションごとの人員配置が十分でない場合が多く、業務の分担が明確に分けられていないケースがあります。特に、今後さらに加速する少子高齢化の影響で若い人材が不足しがちな地域・業界では、限られた人材をフル活用しなければならず、「誰かがやらなければならない仕事」が特定の社員に集中してしまいがちです。

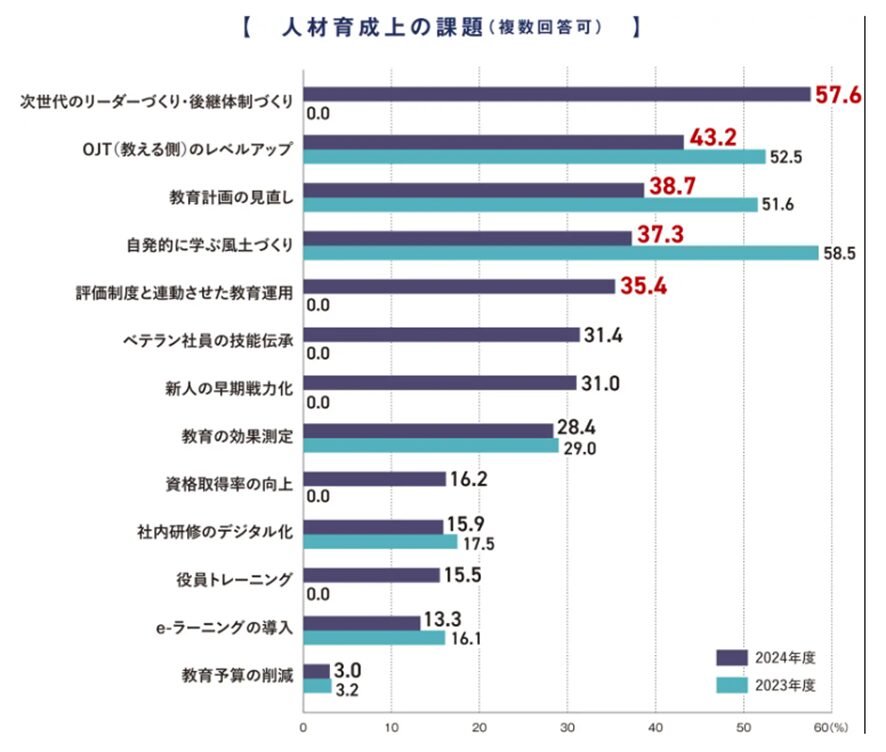

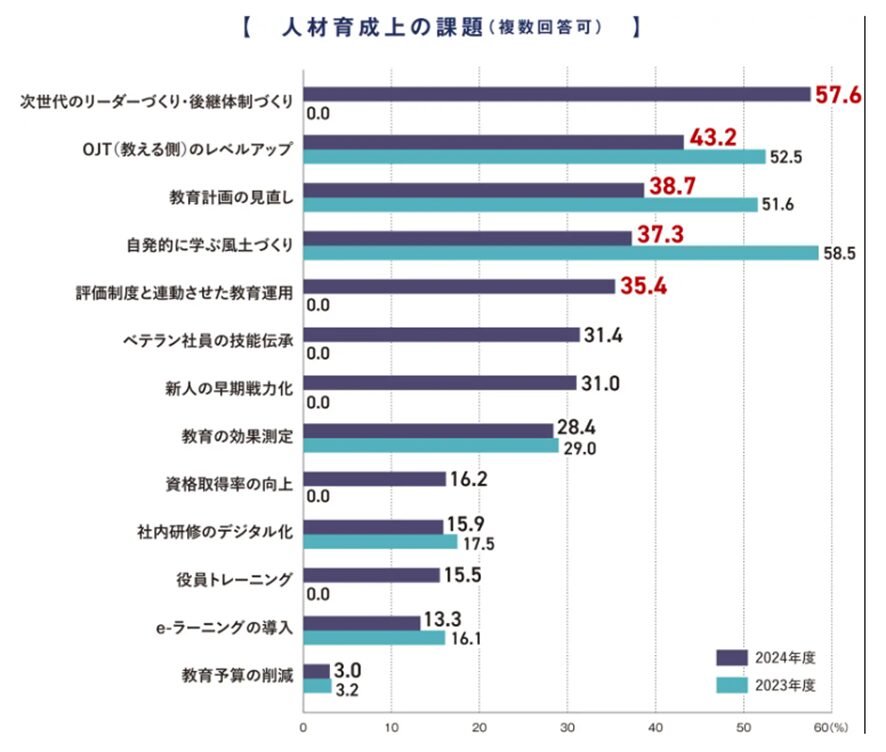

さらに、高齢の管理職が定年退職する一方で、新たにマネジメントを担える人材の育成が追いついていない現状もあります。株式会社タナベコンサルティンググループが2024年に実施した「2024年度 人材採用・育成・制度に関する企業アンケート調査」では、人材育成上の課題として「次世代のリーダーづくり・後継体制づくり」を挙げた企業が57.6%に上り、特に中堅中小企業においてこの傾向が顕著であることが報告されています。

出典:株式会社タナベコンサルティンググループ「2024年度 人材採用・育成・制度に関する企業アンケート調査」

こうした企業では管理職になり得る人材候補が少ないため、結果的に「肩書きはそのままでも、実質的に管理職の仕事をせざるを得ない」状況が生まれやすいのです。

経営者や上層部が求める「即戦力」

中堅中小企業では、事業拡大や新規事業立ち上げ、あるいは急な組織変更などが重なって、即戦力を求める動きが強まることがあります。短期的な目標達成や緊急対応のために、管理職の経験が浅い社員や正式な肩書きを持たない社員に対しても「マネジメント業務」を任せる場面が出てきます。

経営者や上層部としては「本人が有能だからできるはずだ」「本人の成長にもつながるだろう」という期待がありますが、これが明確な権限委譲を伴わない状態で続くと、周囲のメンバーも混乱しやすく、後述するようなリスクが高まります。

日本特有の「役職・肩書き」文化

日本の企業文化では、肩書きそのものが社内外への大きなメッセージとなるため、実務上の役割と肩書きが一致しないケースが少なくありません。特に中堅中小企業では、長年在籍している社員が何となく“実質的に管理者のような立場”になっており、誰も疑問を持たずにそのまま続いている状況も散見されます。

このように組織構造が曖昧で、かつ慣習に流されやすいのは、中堅中小企業の強み(柔軟さ)である一方で、明確に整理・改善しない限り、今後の経営基盤が脆弱化するリスクがあります。

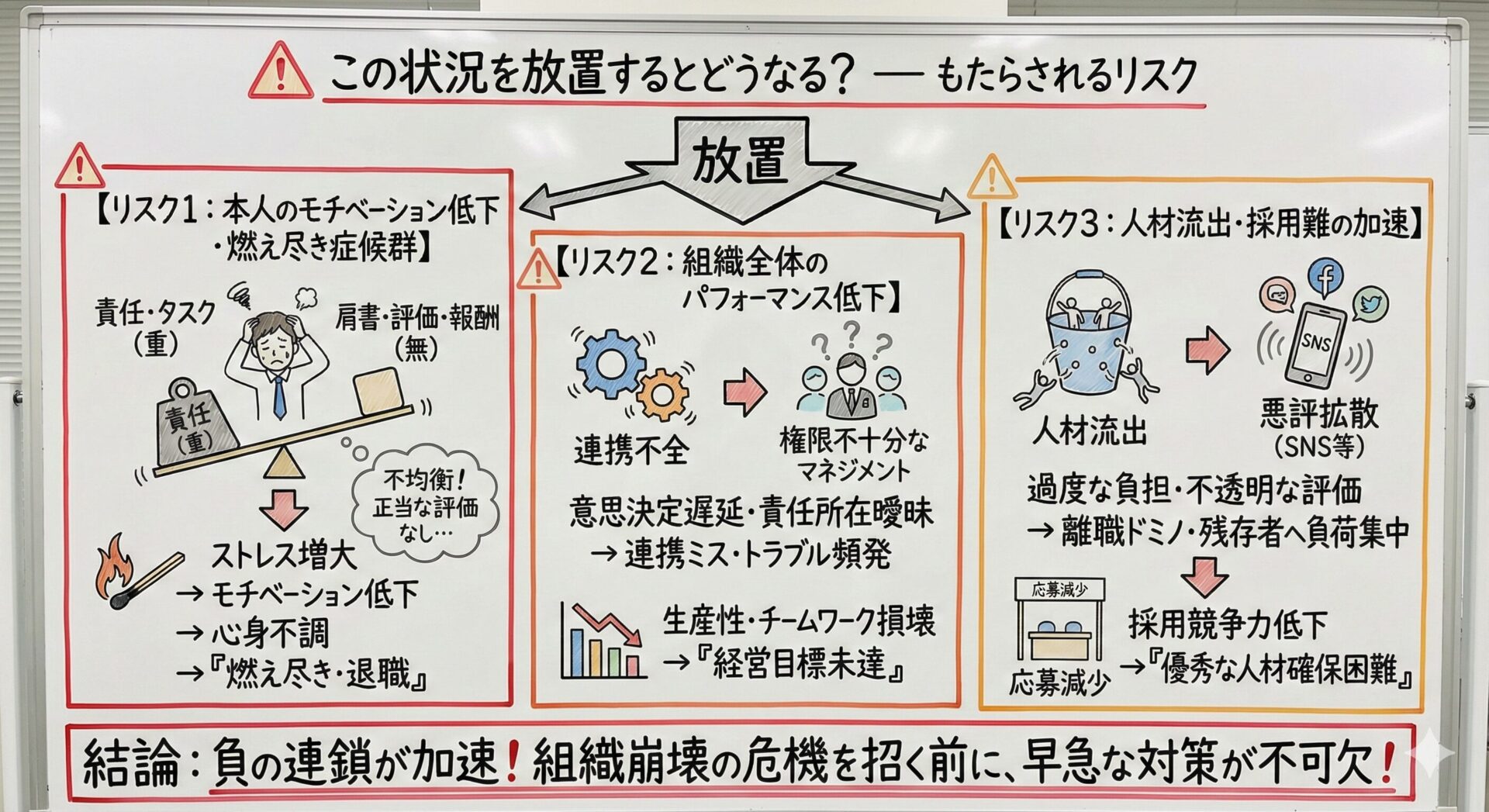

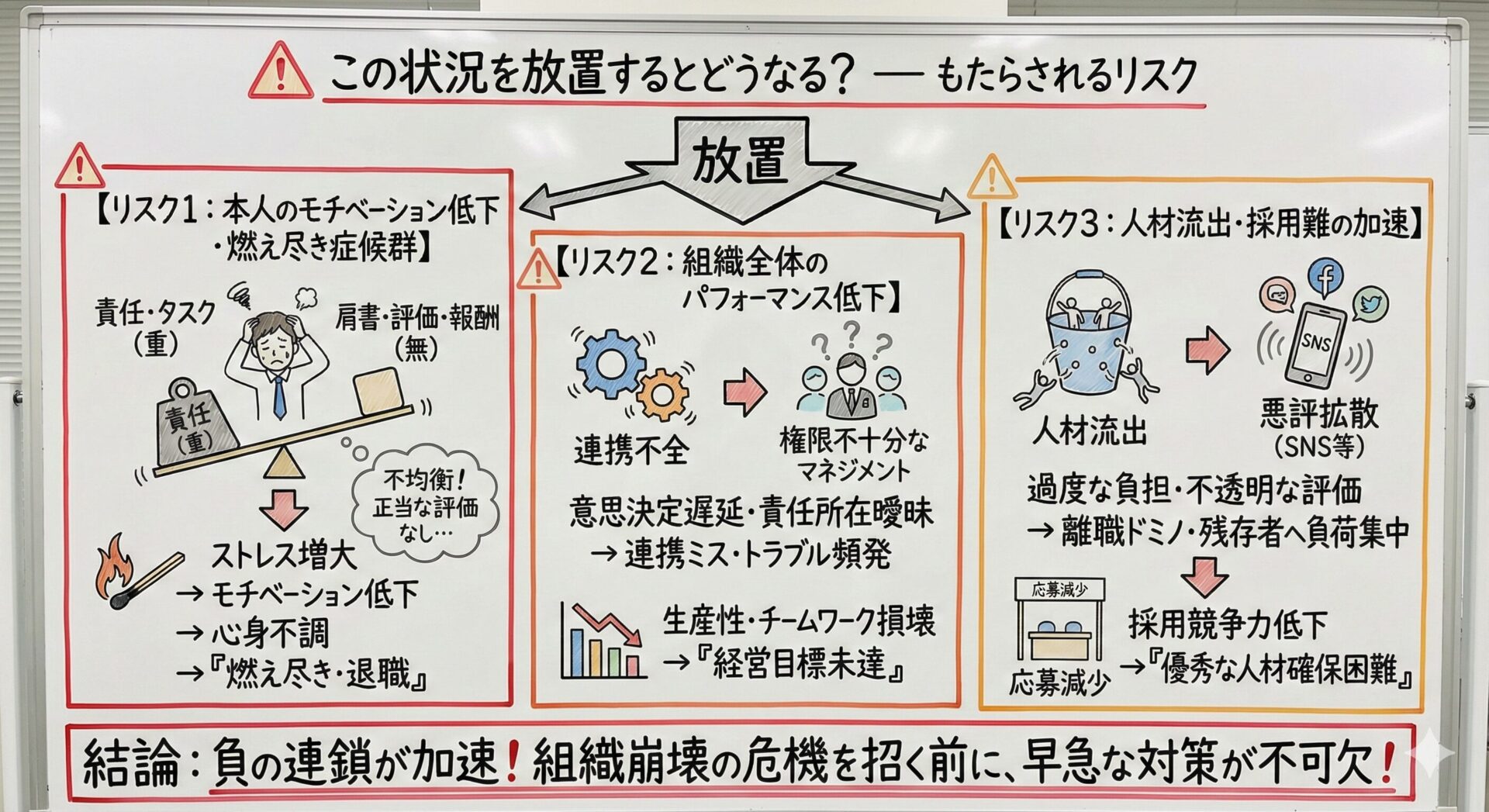

この状況を放置するとどうなる? — もたらされるリスク

本人のモチベーション低下・燃え尽き症候群

正式な肩書きもなく、評価や報酬体系も整備されていないのに、重い責任やタスクだけがのしかかる。 こうした不均衡が長く続くと、当事者は大きなストレスを抱え、モチベーションが下がり、最悪の場合は心身に不調をきたしてしまいます。

「期待はされているが正当な報酬は得られない」「評価制度が管理職前提になっていないために正しく評価されにくい」など、会社側からすると見落としがちな不満要素が積み重なると、優秀な人材であっても退職に至る場合があります。

組織全体のパフォーマンス低下

管理職としての権限が不十分なまま、事実上のマネジメントを任されている人がいると、チーム内や他部署との連携がうまく進まないことがあります。意思決定プロセスが曖昧になり、担当者がいちいち上層部に確認を取らなければならない状況が続けば、業務のスピードは落ちます。

また、部署内のメンバーが「誰の指示を優先すべきか」の判断に迷ったり、意思決定における責任の所在が明確でなかったりするため、連携ミスやトラブルが発生しやすくなります。結果的に組織全体の生産性やチームワークが損なわれ、経営目標達成にも支障をきたす可能性が高まります。

人材流出・採用難の加速

過度な業務負担や不透明な評価制度は、社員にとってストレスとなり、人材流出の要因となります。さらに、社員の離職が続くと残っている社員にさらに業務が集中し、会社の評判にも悪影響を及ぼします。近年はSNSなどで内部事情が外部に伝わりやすくなっているため、採用面でも不利になる恐れがあります。

たとえ新規採用を試みても、「明確なキャリアパスがない」「責任が重い割に報酬が見合わない」といった噂が広まれば、優秀な人材を確保するのは困難になるでしょう。

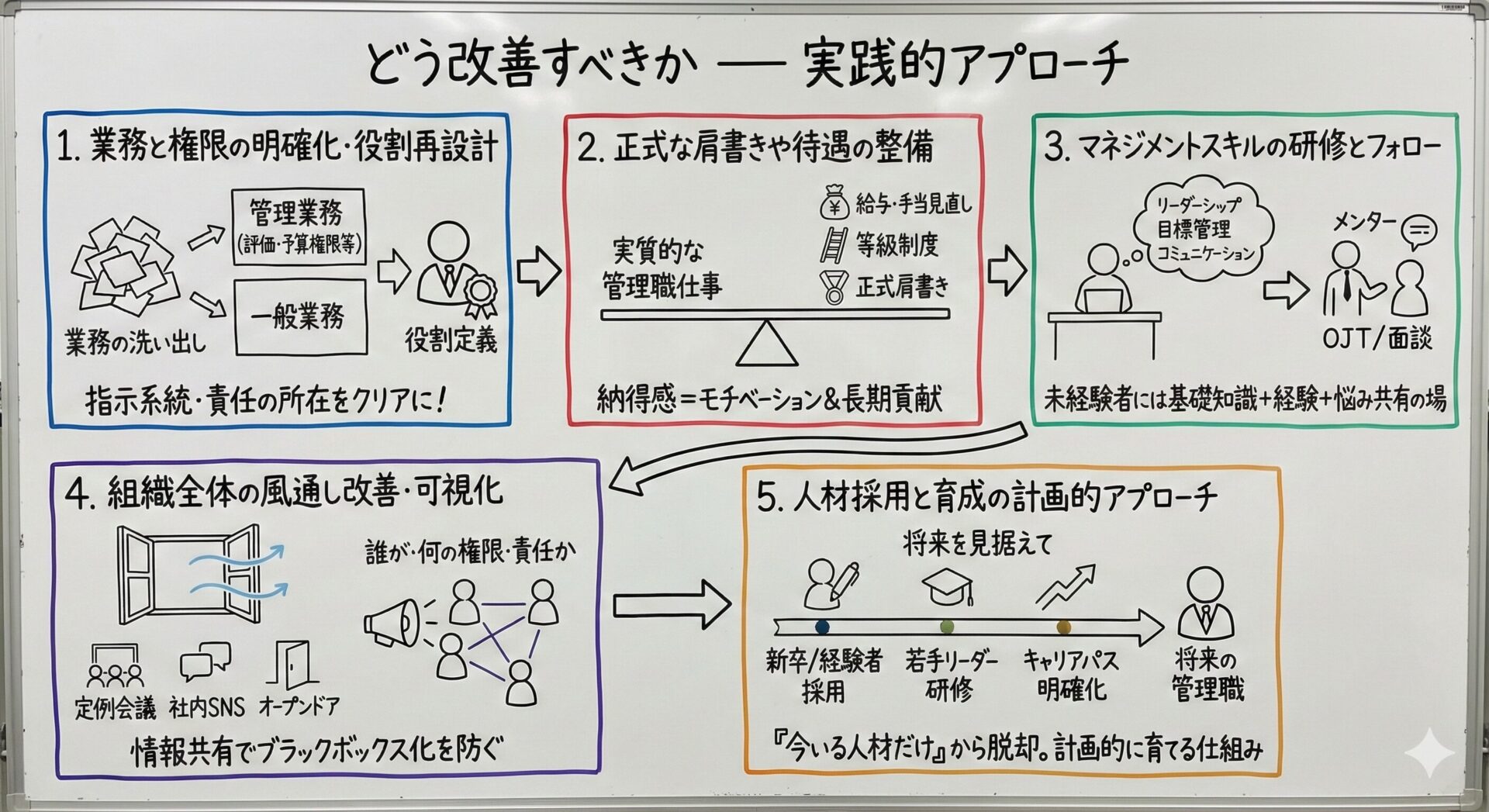

どう改善すべきか — 実践的アプローチ

ここからは、具体的な改善策をいくつかご紹介します。実際のコンサルティング現場で効果があった取り組みや手法をまとめました。

業務と権限を明確化し、役割定義を再設計する

最初のステップとして、業務の洗い出しを実施し、「管理業務」にあたる内容をピックアップします。どこからどこまでが管理業務で、どこからが一般業務なのかを整理しましょう。

そのうえで、実質的にマネジメントを担っている人の「権限」を明確に定めることが大切です。例えば、部下の人事評価に関する発言権や、予算管理の決定権など、具体的にどの範囲まで権限を付与するのかを明示します。こうすることで指示系統や責任の所在がクリアになり、周囲との連携もスムーズになります。

■実務上のポイント

- 現在の組織図と実際の業務分担を比較し、食い違いを洗い出す

- メンバーの負担状況をヒアリングし、役割の重複や曖昧さを確認

- 改定後の役割・責任範囲を明記して社内に周知する

正式な肩書きや待遇の整備

実質的に管理職並みの仕事を任せるのであれば、待遇面での整備は不可欠です。具体的には、以下のような要素を検討する必要があります。

- 給与体系の見直し(管理職手当の有無や評価基準)

- 社内等級制度(グレード制)の導入または再設定

- 管理職研修やメンタリング制度の整備

「成果に応じた報酬・評価が得られる」という納得感は、モチベーションの維持と長期的な会社への貢献を促すうえで非常に重要です。特に中堅中小企業では人件費の面で悩む経営者も多いですが、優秀な人材が流出するコストを考慮すれば、必要な投資と割り切るべき局面があります。

マネジメントスキルの研修とフォロー

「管理職に近い業務を担っている人」がいるのに、マネジメント教育がほぼ行われていないケースが散見されます。ここでいうマネジメントスキルとは、リーダーシップ・コミュニケーション・目標管理・問題解決能力などを指します。

特に管理職経験の少ない若手や、現場から昇格したばかりの社員には、いきなり管理業務を任せるのではなく、社外研修や社内OJTを通じて基礎知識と経験を積ませることが大切です。さらに、フォローアップとして定期的に面談を行い、課題や悩みを共有できる仕組みを作ると安心です。

当事務所でも企業向け研修サービスを提供しております。もしよろしければ以下よりご確認ください。

組織全体の風通し改善とコミュニケーション

管理者としての権限や肩書きがあやふやなまま業務が進む背景には、情報共有の不十分さや意思決定のブラックボックス化があります。組織全体として情報共有やコミュニケーションを活発に行い、誰がどのような形で組織を支えているのかを可視化することで、今回の問題は一気にクリアになることが多いです。

- 定例のミーティングや朝礼・夕礼の場での情報共有

- 社内SNSやグループウェアの活用

- 経営者や管理職、一般社員が対話しやすいオープンドアな文化づくり

このような取り組みを進めることで、「あの人は本来どんな権限を持っていて、どんな責任を負う人なのか」が周知され、社内の混乱を防止します。

人材採用と育成の計画的アプローチ

中堅中小企業の場合、「今いる人材だけで何とか回そう」という思考に陥りがちですが、これが今回の問題を長期化させる要因にもなります。早い段階から計画的な採用・育成戦略を立て、将来的に管理職を担える人材を育てる仕組みを作りましょう。

- 新卒・中途採用でマネジメント経験者を確保する

- 若手の段階からリーダー研修を実施し、少しずつ管理業務を経験させる

キャリアパスを明確にして、将来的な管理職像をイメージさせる

Q&A

Q1. 今いるメンバーの中で管理職経験が全くない人に、管理職レベルの仕事を任せざるを得ません。どうすればいいですか?

A. まずは「最小限の管理業務範囲」を定めることが重要です。一度にすべての管理業務を任せると混乱が生じるため、「チーム内のタスク管理」「進捗確認」といった要素から始め、段階的に権限と責任を広げる方法が有効です。また、外部研修やメンター制度を活用し、マネジメントの考え方や技術をサポートしてあげると成長が早まります。

Q2. 部下の評価や人事権がない状態で管理業務を任せるのはやはり問題でしょうか?

A. はい、問題です。管理業務の本質は、人や組織を動かし、成果を出せるように導くことです。そのためには、部下の評価や人事権といった「影響力の源泉」が不可欠です。これがないと、「マネジメントをするのに必要な権限がない」状態になり、チームメンバーからの信頼も得られにくくなります。少なくとも部分的に評価プロセスに関わる権限を与えるなど、段階的に調整していきましょう。

Q3. 社内等級制度や給与体系の見直しにはコストや手間がかかりそうで、躊躇しています。部分的にでも導入する価値はありますか?

A. 十分に価値があります。全社的な大規模改革となると大変ですが、まずは管理職候補やリーダー層を対象にした「限定的な評価基準」「手当の導入」から始める方法があります。成果に応じて報酬や評価を適切に行う仕組みがあれば、当事者のモチベーションが上がり、チーム全体の生産性に大きく影響します。初期段階は小さくテストし、効果を見ながら徐々に範囲を広げていくと良いでしょう。

Q4. 経営者として、“なりゆきで管理業務を任せてしまっている”状態に危機感を持っていません。どうやって説得すればいいでしょうか?

A. 経営者が危機感を持っていない原因として、「優秀な社員が業務を回してくれているから、問題が見えにくい」というケースが多いです。まずは、「その優秀な社員が退職したらどうなるか」「チーム全体の不満が蓄積したらどんな損失があるか」といったリスクを具体的に数字で示すと、説得力が高まります。たとえば離職率の上昇コストや、納期遅延による機会損失額などを試算し、具体的に提示することで経営者の意識を変えやすくなります。

まとめ — 自社の成長を左右する「役割の再定義」

「管理職じゃないのに管理職の仕事を任される」状態を放置すると、当事者のモチベーション低下や組織全体のパフォーマンス低下といった深刻な問題を引き起こすリスクがあります。一方で、これを機に組織の役割や権限、評価体系を再設計できれば、会社全体の生産性や社員の定着率を大きく高めるチャンスになります。

特に中堅・中小企業では、人材不足や流動性の高い時代背景のなかで、優秀な社員がイキイキと働き続けられる環境を整備することが、今後の事業継続と成長に直結します。

本コラムのポイントは、以下の5点です。

- 管理業務を任せている(任されている)背景を正確に把握する

- 役職・役割・権限の定義を整理し、組織全体に周知する

- 適正な待遇や報酬体系、評価制度を用意する

- マネジメントスキル向上の研修やフォローアップ体制を整える

- 人材の採用と育成を計画的に進め、長期的な視点で管理職候補を育てる

実践の第一歩としては、まず現状を正しく見える化(可視化)することです。現在の組織図や業務分担表を作成し、それが実態と合っているかを確認します。そのうえで、どのような部分に問題やボトルネックがあるのかを洗い出し、優先度の高い課題から順に対策を施していきましょう。

中堅中小企業の活性化や生産性向上は、明確なマネジメント体制づくりにかかっています。今回のコラムが、その一助となることを願っています。経営者や管理者のみなさまが、自社の人材を最大限に活かし、組織全体がさらに飛躍するためのヒントになれば幸いです。

唐澤経営コンサルティング事務所では、コーチングとコンサルティングを融合したアプローチで、経営者が組織の課題を把握し、適切なマネジメントを実行できるよう支援しています。

組織課題の解決に関してご相談がありましたら、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。全力でサポートいたします。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)