唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

あなたは経営者として、日頃どんな言葉を社員にかけているでしょうか?

忙しさやプレッシャーに追われるあまり、つい不適切な言葉を発してしまい、社内の信頼関係を壊してしまう経営者は少なくありません。特に中堅中小企業においては、大企業以上に「トップの一言」の影響が組織全体に大きく波及します。社員たちは経営者の言動をつぶさに観察し、その背後にある経営者の価値観や姿勢を感じ取ります。

私自身、20年にわたって中堅中小企業の経営コンサルティングに携わり、数多くの現場や経営者の苦悩に向き合ってきました。その経験から痛感するのは、「経営者が不用意に発する言葉」が組織の雰囲気を一変させ、優秀な社員のモチベーション低下や離職に結びつくリスクが高いということです。言い換えれば、経営者が普段から何を言い、どう社員に接しているかは、会社の命運さえ左右しかねません。

本コラムでは、経営者が絶対に言ってはいけない「NG発言」を具体例を交えながら掘り下げていきます。これらの言葉がなぜ組織に悪影響を与えるのか、どう改善すれば社員のモチベーションと信頼を高められるのかといった実践的アドバイスを、私のこれまでの20年のコンサルティング経験を踏まえてお伝えします。

社員の信頼を失うNG発言集とその背景

「そんなこともできないのか?」

社員がミスや不明点を報告したときに、思わず言ってしまいがちな一言です。経営者からすれば「初歩的なミス」「もっと簡単に解決できるだろう」という思いがあるのかもしれません。しかし、受け手である社員は、「自分は評価されていない」「努力が否定された」と感じ、モチベーションを著しく損ないます。

- 悪影響: 社員が新たなチャレンジを避けるようになり、成長意欲が低下する。「どうせ指摘されるだけ」と萎縮してしまう。

- 改善策: ミスや疑問点を指摘する際は、まず「教えてくれてありがとう」と前置きし、相手を認める姿勢を持つ。その上で「どうすれば解決できると思う?」と質問形式で考えを引き出し、アドバイスにつなげる。

「前から言っているだろう」

経営者にしてみれば、過去に何度も指示やアドバイスを出したのに社員が実行していないと感じるときに使いがちな表現です。しかし「前から言っているだろう」という言葉だけでは、単に「できないお前が悪い」というニュアンスを含み、社員の問題意識や理解不足の背景まで踏み込んでいません。

- 悪影響: 社員が「何をどう修正すれば良いのか?」を掴み損ね、「叱られた」という印象だけが強く残る。根本的な改善がなされず、同じミスが繰り返されやすい。

- 改善策: 「前から言っているだろう」ではなく、「今まで言ってきた○○は、こういう理由で重要なんだ。理解する上でどこかつまずいているところはある?」と理解度を確認する聞き方に変える。具体的な解決策や再発防止を一緒に考える姿勢を見せる。

「やる気あるのか?」

仕事に熱意を感じられない社員に対して問いかける場面もあるかもしれませんが、社員は「根本的に自分の仕事に対する姿勢を疑われている」と感じます。自分なりに努力しているのに十分な成果を出せなかったケースだと、さらに深刻です。

- 悪影響: 社員は「やる気がない」と決めつけられたように感じ、自己肯定感が下がる。経営者への不信感が募る。

- 改善策: 本当に意欲が低下しているのか、それとも手法や環境が適切でないだけなのかを対話により探る。「どこでつまづいている?」「一緒に改善できそうなことは?」と問いかけ、改善の糸口を見つけるサポートをする。

「○○しろ、以上」

経営者が忙しく、結論だけを社員に突きつけて終わってしまうケースです。とりわけ中堅中小企業では時間的・人材的リソースに制限があるため、トップが結論を急ぎがちです。しかし、単なる指示の押しつけは社員の考える力や自主性を奪います。

- 悪影響: 社員が「言われた通りにやればいい」という受け身姿勢になり、主体性が失われる。結果としてイノベーションや改善の芽が育たない。

- 改善策: 短い時間でも、「何を・なぜ・どのように・どんな成果を期待するのか」という背景を共有する。社員自身が納得し、創意工夫できる余地を与えることが重要。

「忙しいからあとにして」

経営者に声をかけようとしても「あとにして」と断られ続けると、社員はだんだんと報連相(報告・連絡・相談)を避けるようになります。特に重要案件やリスクの高い報告が遅れ、経営に大きなダメージを与える恐れがあります。

- 悪影響: 経営の意思決定において情報が不足する。社員は「どうせ聞いてくれない」と上司に相談しなくなる。意思疎通の断絶が組織内で進行。

- 改善策: 経営者にも時間管理は必要だが、「緊急でなければ○時に来てほしい」と具体的な対応策を提示する。また、定期的に面談やミーティングの場を設定し、社員が気軽に話し合える仕組みをつくる。

「誰でもできることだ」

社員が苦労して成し遂げた成果に対して、悪気なく発せられることもある表現です。「そんなに大したことではない」という意味合いを含むため、社員のせっかくの達成感が一瞬でしぼんでしまいます。

- 悪影響: 社員は「頑張っても結局は評価されない」と感じ、モチベーションが下がる。次回から積極的に仕事に取り組まなくなる。

- 改善策: たとえ経営者にとっては容易に思える業務でも、社員にとっては成長の一歩かもしれない。成果が出たら、まず「よくやった」「助かった」と具体的に何が良かったかをフィードバックし、認める態度を示す。

「結果を出せなければ辞めてもらう」

追い込み型の経営スタイルでありがちな決め台詞です。大きな目標を掲げて会社を鼓舞する意図があっても、社員を脅すような表現は逆効果です。まして、社員の雇用の安定を損なうかのような経営者の発言は、社員からは「自分や家族の生活を轟かされている」と受け止められます。

- 悪影響: 結果を出すことが最優先になり、手段を選ばない社員が出てくる。また、心理的安全性が失われ、チームとしての協力関係が崩れる。

- 改善策: 高い目標を提示する際には、どのように達成に近づくかを具体的に提示すること。必要なリソースやサポート体制を整え、社内全体で目標達成を目指せるようにする。

NG発言が与える影響を裏付けるデータ

コミュニケーションの不備や厳しすぎる叱責が社員の意欲と組織へのエンゲージメント(愛着・コミットメント)に大きな影響を及ぼすことは、多くの調査で示されています。例えば、「2023年版 ギャラップ職場の従業員 意識調査:日本の職場の現状」によれば、世界的に見ても社員のエンゲージメントは依然として低い水準にあり、仕事に熱意を持って取り組んでいる社員は全体の5%程度にとどまると報告されています。

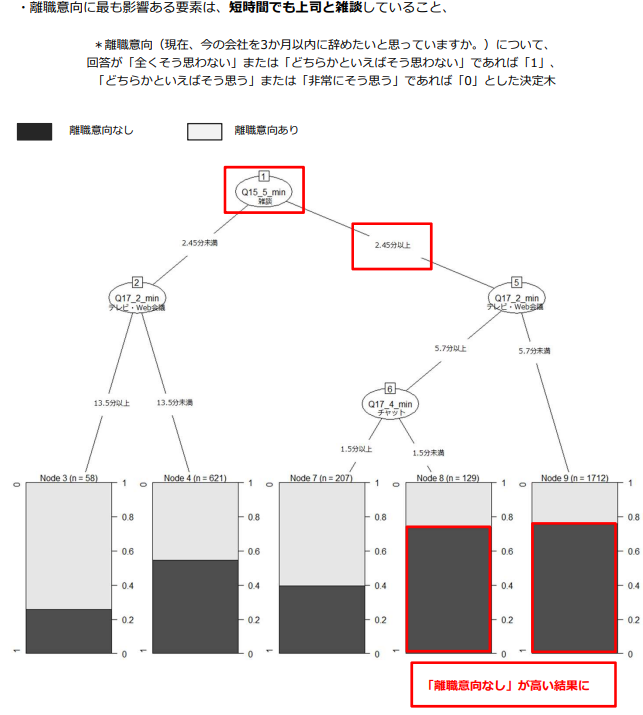

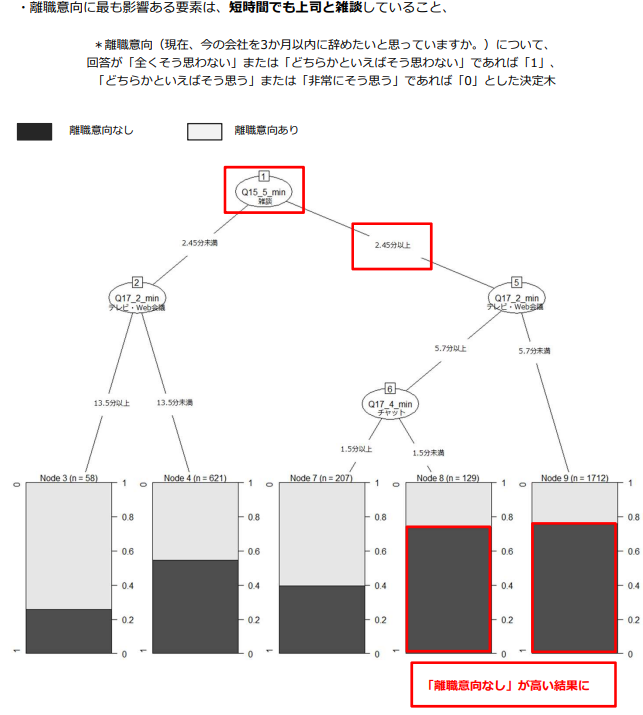

また、リクルートキャリアが2019年に実施した「中途入社後活躍調査」によれば、中途入社者の離職意向度の低減には、上司とのコミュニケーションが重要であると報告されています。これらの調査結果から、上司とのコミュニケーションの質や頻度が、社員の意欲や離職率に直接的な影響を及ぼしていることが示唆されます。

出典:リクルートキャリア「中途入社後活躍調査」

NG発言を防ぐためのポイントと実践法

1.フィードバックの「質」と「タイミング」

- ポイント: 指摘や注意をする場合は、できるだけ早めに具体的に行う。

- 具体的アクション: 業務終了後5分でもいいので、相手の成果・プロセス・課題点を一対一で話す時間を確保する。感情的にならず、事実を元に会話を進める。

2. 相手の立場を想像し、言葉を「仕立て直す」

- ポイント: きつい指示を出さざるを得ない状況でも、「今のやり方ではこういうリスクがあるが、どう乗り越えられると思う?」のように問いかける形に変えるだけで印象は大きく変わる。

- 具体的アクション: “No”を伝えなければならない場合も、「まず相手が置かれている状況や努力を理解する」→「課題点を示す」→「ポジティブに導く提案」の流れを意識する。

3. ミスを責めるのではなく、改善策を共に考える

- ポイント: ミスや失敗は「学習するきっかけ」。その場しのぎの怒りではなく、再発防止のプロセスを共有することで、組織学習が促進される。

- 具体的アクション: 失敗事例を共有し、再発防止策をチーム全体で考えるミーティングを定期的に実施する。個人ではなく、プロセスや仕組みの問題点に焦点を当てる。

4. 「心理的安全性」を高める経営姿勢

- ポイント: Googleの調査プロジェクト「アリストテレス(プロジェクト・アリストテレス)」でも、チームの成果を左右する大きな要素が「心理的安全性」と示されている。(出典:Google社の社内調査結果 2012〜2017年)

- 具体的アクション: 経営者が日頃から「何かあっても相談してほしい」「失敗から学ぶ文化を作ろう」と宣言し、実際にミスを責めず学びの機会に変換する行動を示す。

5. 個々の努力を具体的に認める

- ポイント: 「褒める」だけでなく「〇〇の資料をよくまとめたね。おかげで会議がスムーズに進んだよ」のように、相手が果たした役割の具体的内容を言葉にする。

- 具体的アクション: 社内コミュニケーションツールやメールなどで成功事例を共有する際は、担当者名や貢献内容を明確に書く。周囲への見本にもなる。

Q&A

Q1. 一度言ってしまったNG発言を取り消すにはどうしたらいい?

A. まずは素直に謝罪することが大切です。特にネガティブな言葉は一瞬で相手の心に深い印象を残します。「今の発言は適切ではなかった」「感情的になってしまって申し訳ない」と早めに伝えることで、最悪の事態は回避できます。その後は改めて「何が問題だったのか」「どのような意図だったのか」を丁寧に説明し、社員の理解を得るとよいでしょう。

Q2. 社員への褒め言葉がうまく出てこないが、どうすればいい?

A. 無理に「すごいね!」などと大雑把に言うより、「この作業を短時間で仕上げたこと」「ミスをしっかり報告して修正したこと」など具体的な行動を取り上げたほうが相手にも伝わりやすく、納得感が高まります。日頃から社員の働き方や成果に注目し、メモを取っておくのも一つの方法です。

Q3. 叱らなければいけない場面では、どのように伝えればいい?

A. 叱るという行為そのものはマネジメントの重要な役割ですが、大切なのは「本人の改善意欲を失わせない伝え方」です。まずはミスやトラブルの状況を客観的に整理し、「どこでどういう判断が誤っていたのか」を明確に示すこと。その上で、「今後はどうすれば同じ失敗を防げるか」を一緒に考える時間を持つことで、社員はただ怒られただけではなく「成長のための指摘」と理解しやすくなります。

Q4. 社員が意見を言わなくなってしまった。何が原因?

A. 「どうせ言っても無駄だ」「反論したら嫌な顔をされる」と社員が感じている可能性があります。過去に経営者が発したNG発言がトリガーになっている場合もあるでしょう。まずは「本音を言ってもらうための環境づくり」が必要です。一方的に批判するのではなく、話を最後まで聞く姿勢を示し、小さなアイデアや意見でも肯定的に受け止めるアクションを積み重ねることが重要です。

Q5. 現状、社員とあまり雑談する機会がない。どうすればいい?

A. 定期的な雑談や雑談に近いコミュニケーションは、トップと社員の距離を縮める効果があります。忙しい中でも、朝礼や昼食時などのちょっとしたタイミングで部下に声をかけ、業務以外の話題も共有するように心がけるとよいでしょう。また、1対1で食事に行ったり、社内イベントを意図的に設定するなど、経営者自らがコミュニケーションの場をつくる工夫もおすすめです。

まとめ

経営者が不用意に発する何気ない一言は、社員の心に深い傷を残すことがあります。それは個々のモチベーション低下だけにとどまらず、組織全体の雰囲気や業績にまで影響を及ぼしかねません。特に中堅中小企業では経営者が社員と直接触れ合う機会が多く、その分コミュニケーションの良し悪しがダイレクトに会社の運命を左右します。NG発言をしてしまったら素直に謝罪し、改善に向けたコミュニケーションを実践する。褒めるべきポイントは具体的に褒める。叱るべきときは「叱る目的」を明確にし、相手の成長につながるように導く。こうした地道な姿勢こそが、社員の信頼を獲得し、業績向上や社員定着率アップにもつながります。

最後にもう一度強調しておきたいのは、言葉を発するときには必ず「社員の立場を想像する」クセをつけることです。良いリーダーシップは、相手を思いやるコミュニケーションから始まります。経営者の発言が社員の力を引き出す源にもなれば、逆に組織を壊してしまう原因にもなる――その重みをしっかりと認識しましょう。

20年のコンサル経験上、「人」で成り立つ企業の成長を引き出すカギは、経営者の言葉遣い一つひとつにこそあると断言できます。 自社の未来を担う社員の信頼を損なわず、むしろ高めていくためにも、今回ご紹介したNG発言に注意し、日頃の言葉選びを見直してみてください。些細な変化が、大きな成果につながるはずです。会社をより良い方向に導く鍵は、あなたの言葉と行動にあります。社員の力を最大限に引き出し、共に未来を切り拓いていきましょう。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)