唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

日々の経営判断や人材マネジメントにおいて、「特定の社員を優遇してしまっていないか」「社員から“社長はあの人ばかり贔屓している”と思われていないだろうか」と不安を感じることはありませんか?

実は、こうした「贔屓(ひいき)」の問題は決して珍しくありません。むしろ、経営者の無自覚な認知バイアスや、現場から得られる情報の偏りによって起こりやすい「組織病」といえます。深刻な場合には、優秀な人材の流出や新たなイノベーションの阻害といった形で企業の成長を阻む大きなリスクとなります。

本コラムでは、20年以上にわたり中堅中小企業の経営支援・コンサルティングに携わってきた経験から、「経営者の贔屓」問題を引き起こす根本原因と対策を解説します。特に以下のポイントに着目しながら話を進めていきます。

- 経営者の認知バイアスと情報格差

- リーダーシップ・スタイルと心理的安全性の欠如

- 経営者自身の意識改革と仕組みづくり

本コラムを読んだ後には、ご自身の組織に「贔屓」という落とし穴が潜んでいないかを客観的に見直し、公正な評価や人材活用を実践するうえでの具体的なヒントを得られるでしょう。社員のモチベーション向上や組織の活性化につながるきっかけとして、ぜひご活用ください。

問題の本質を深掘りする

経営者の「認知バイアス」と「情報格差」

認知バイアスが贔屓の温床に

「社長も一人の人間である以上、過去の成功体験や個人的な好み、相性の良さなどから逃れられない」――これは、私が中小企業の経営者に関わるなかで幾度も痛感したことです。脳科学や行動心理学の観点では、こうした特定の社員を過大評価することに起因した心理的傾向を「認知バイアス」と呼びます。認知バイアスとは、私たちが意思決定をするときに、先入観や経験則、直感などに頼って非合理的な判断をしてしまう心理的傾向のことです。例えば、自分のビジョンを早く理解し、積極的に協力してくれる社員を「他の社員より優秀だ」と思い込みやすいのは典型的な例です。

しかし、それはあくまでも「社長と気が合う」という部分であって、仕事の成果や人間性のすべてではありません。自分に都合のいい情報ばかり拾う「確証バイアス」や、部分的な長所を見て全体を評価してしまう「ハロー効果」がその背後に働いているかもしれないのです。こうしたバイアスに気づかずにいると、経営者自身が「贔屓」を生み出す加害者となってしまうリスクが高まります。

情報が限られた状況での過大評価

中堅中小企業の社長が、組織のすべての社員や業務プロセスを細部まで把握するのは困難です。まして、従業員数が30名を超えてくればほぼ不可能でしょう。そうすると自ずと、自分の目に触れやすい社員――たとえば経営幹部や自分の近くで働くスタッフ――に関する情報量は多くなりがちとなります。その結果、「よく顔を合わせるから頼りがいがある」「経営会議で意見を積極的に出してくれたから有能」といった形で、一部の社員を過大評価しやすい状況が生まれます。

これが長期化すると、他の社員の能力や功績が経営者の目に入らなくなり、社内の評価バランスが崩れてしまいます。「この会社は上役に気に入られないと報われない」という空気が社内に広がれば、社員のモチベーションの低下や不信感、最悪の場合は人材流出につながりかねません。

社長の「リーダーシップ・スタイル」に起因する問題

トップダウン型が引き起こす非対称性

中堅中小企業は、経営者のカリスマ性やリーダーシップで一気に成長するケースも多々あります。しかし、トップが強権的に意思決定を下す「トップダウン型」の組織運営にあまりに偏り過ぎると、「社長の好みですべての人事が決まる」という不信感が社員の間で募ります。例えば、社長が気に入った社員を抜擢し続けると、「どうせ意見を言っても通らない」「あの社員だけが優遇される」と、周囲は発言意欲を失っていきます。

このように、トップダウン型を一概に否定するわけではありませんが、社員が「不平等だ」と感じる瞬間が増えるほど、組織の一体感や公正感が損なわれるリスクも増してしまうのです。

属人的な意思決定の弊害

特に中堅中小企業では、「社長=最終意思決定権者」という構図がはっきりしているため、評価基準が曖昧なまま、経営者の好みや相性だけで人事が動いてしまうことも少なくありません。これは、社員全員に対してオープンに説明できるほどの確たる合理性がない場合も多いため、組織の中長期的な成長にとっては1つの大きな不安材料となり得ます。

もし、経営者が「自分は属人的なリーダーシップを取っていない」と自覚していても、評価や登用のプロセスを客観的に示せない状態が続けば、社員には不透明感しか残りません。社員が「社長に気に入られない限り評価されない」と感じるようになれば、社員のモチベーションは低迷し、優秀な人材ほど退職を考える危険性が高まります。

「心理的安全性」の欠如が引き起こす負の連鎖

社員間の信頼関係の崩壊

特定社員への贔屓が組織全体に知れ渡ると、周囲の社員は「自分は公平に扱われていない」と考えるようになります。すると、チーム内のコミュニケーションがぎくしゃくし、社内コラボレーションが低調になる恐れが出てきます。さらに、「本当に社長が評価しているのは実力ではなく好み」だと社員に受け止められてしまうと、社長への信頼感すら揺らぎ始めます。

心理学でいう「心理的安全性」が損なわれた組織では、ミスやトラブルを率直に共有しない風土が生まれたり、新たなアイデアを遠慮して出さなくなることが多いのです。

組織イノベーションの阻害

一部の社員の意見や提案ばかりが通りやすい状況では、多様な視点やアイデアが潰されることになります。これが続けば、組織としてのイノベーションは大きく停滞します。経営者が重用している「お気に入りの社員」も、必ずしもすべての領域で優秀とは限りません。実際、社員が萎縮して意見を言わなくなった結果、競合他社への対抗策をタイムリーに実行することができず、市場でシェアを奪われたという事例は、私がコンサルティングに入った段階でのクライアントでも何度か見受けられた事象です。

イノベーションが生まれるには、多様な人材がそれぞれの強みを発揮できる環境が欠かせません。贔屓がはびこる職場では、それとは真逆の風土が形成される恐れがあるのです。

経営者としてのスタンスと距離感を見直すポイント

自己認知とリーダーとしての「公平感」の意識化

自分の意思決定プロセスを振り返る

「なぜ、ある社員を他の社員より高く評価したのか?」「その評価の基準は何か?」――こうした問いかけを定期的に自分自身へ行う習慣を持つことで、認知バイアスの存在に気づきやすくなります。忙しい経営者ほど、こうした内省の時間を削りがちですが、贔屓の影響は組織に大きな爪痕を残すため、意識的に時間を確保することが不可欠です。

第三者視点の導入

経営者個人の人材観を客観的に指摘してくれる外部コーチや社外取締役を活用するのも効果的です。360度評価(上司・同僚・部下など複数の関係者が評価を行う仕組み)や、エグゼクティブコーチングを導入する中小企業が増えている背景には、経営者が自身の意思決定を客観視したいというニーズがあります。社長が周囲からのフィードバックを真摯に受け止められるかどうかが、贔屓を防ぐ第一歩です。

社員との「適切な距離感」を保つコミュニケーション

頻度だけでなく質の高いコミュニケーションを

「社長が現場に出向く機会を増やしている」といっても、ただ顔を出すだけでは社員との信頼関係は深まりません。重要なのは社員の考えや課題を「深く聴く時間」を意図的に設けることです。たとえば、1on1ミーティングやラウンドテーブル(少人数での意見交換会)を定期的に行い、社員が抱える問題やアイデアを丁寧にヒアリングする場を設定することが大切です。

「対話」の文化を育む

もし社員から「社長があの人ばかり贔屓している」という不満が直接上がってくることがあれば、それはむしろ組織が健全なサインでもあります。問題は、そうした声を上げても経営者に届かなかったり、届いても黙殺されたりする状況です。早期に経営者自身が対話を重ね、社員が納得する形で説明できれば、贔屓の誤解を解消し、公正性をアピールするチャンスにもつながります。

とはいえ、社員が遠慮して口を閉ざすケースも多いので、日頃から経営者が「質問や意見をいつでも歓迎する」姿勢を見せることが重要です。

「属人的」から「仕組み化」への転換

評価制度・昇進基準の透明化

贔屓の多くは、評価や登用基準が不透明であることから生じます。そこで、コンピテンシーモデル(成果を出す人材に共通する行動特性を明文化したもの)やKPI等の目標管理手法を活用し、「どのような行動・成果が評価されるのか」を組織全体で共有するのがおすすめです。評価基準を明文化することで、社員も「何を頑張れば評価につながるのか」を理解しやすくなり、公平感を保ちやすくなります。

プロセスベースでのフォローアップ

評価や報酬を決める際、経営者一人の主観だけに頼らず、複数ステークホルダーの視点を取り入れることも大切です。たとえば、人事部門や部署の上長、360度評価などのシステムを活用して「客観的なプロセス」を整えると、恣意的な判断を回避しやすくなります。贔屓が疑われる人事が出たとしても、プロセスが透明化されていれば「これだけの根拠がある」と説明可能になります。

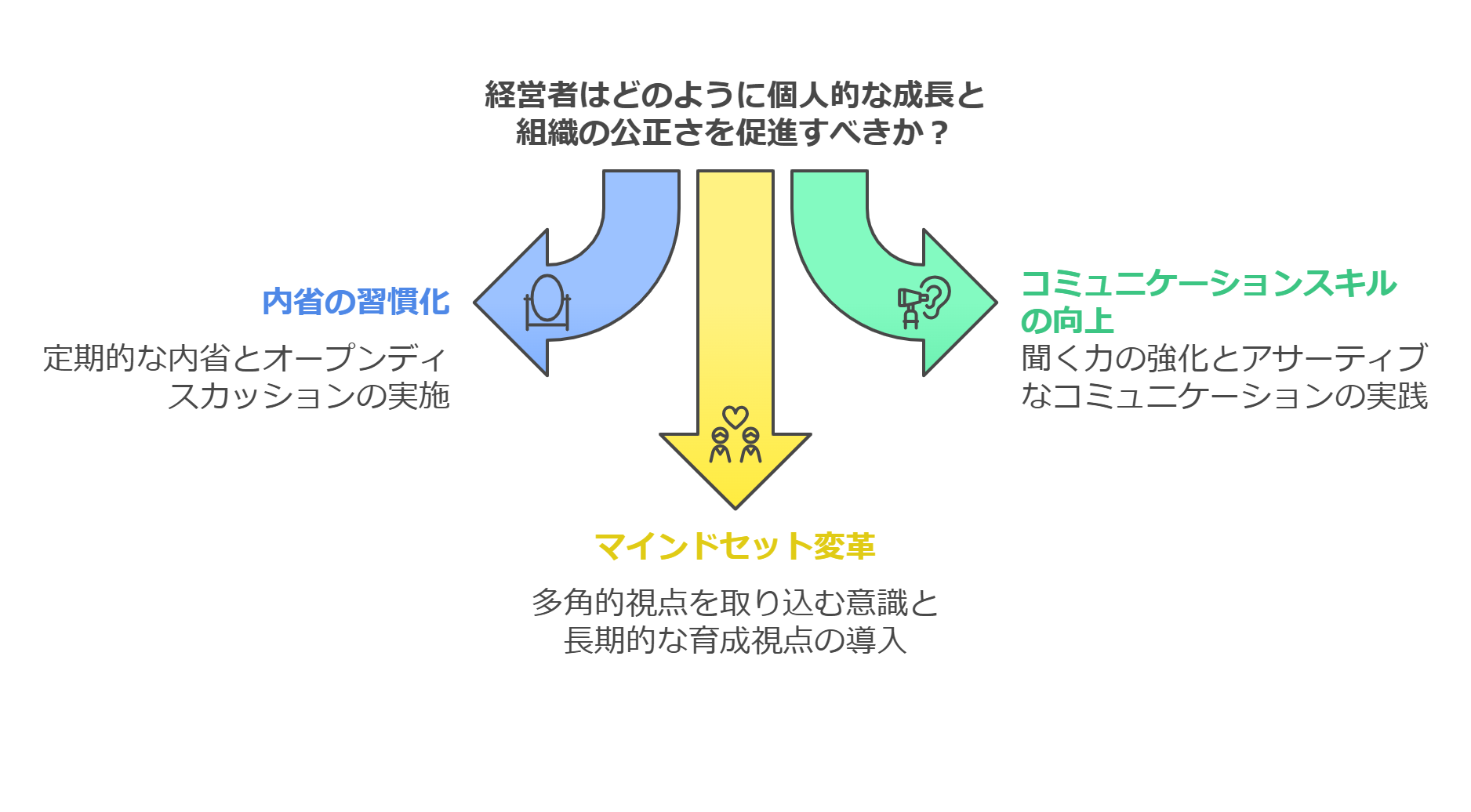

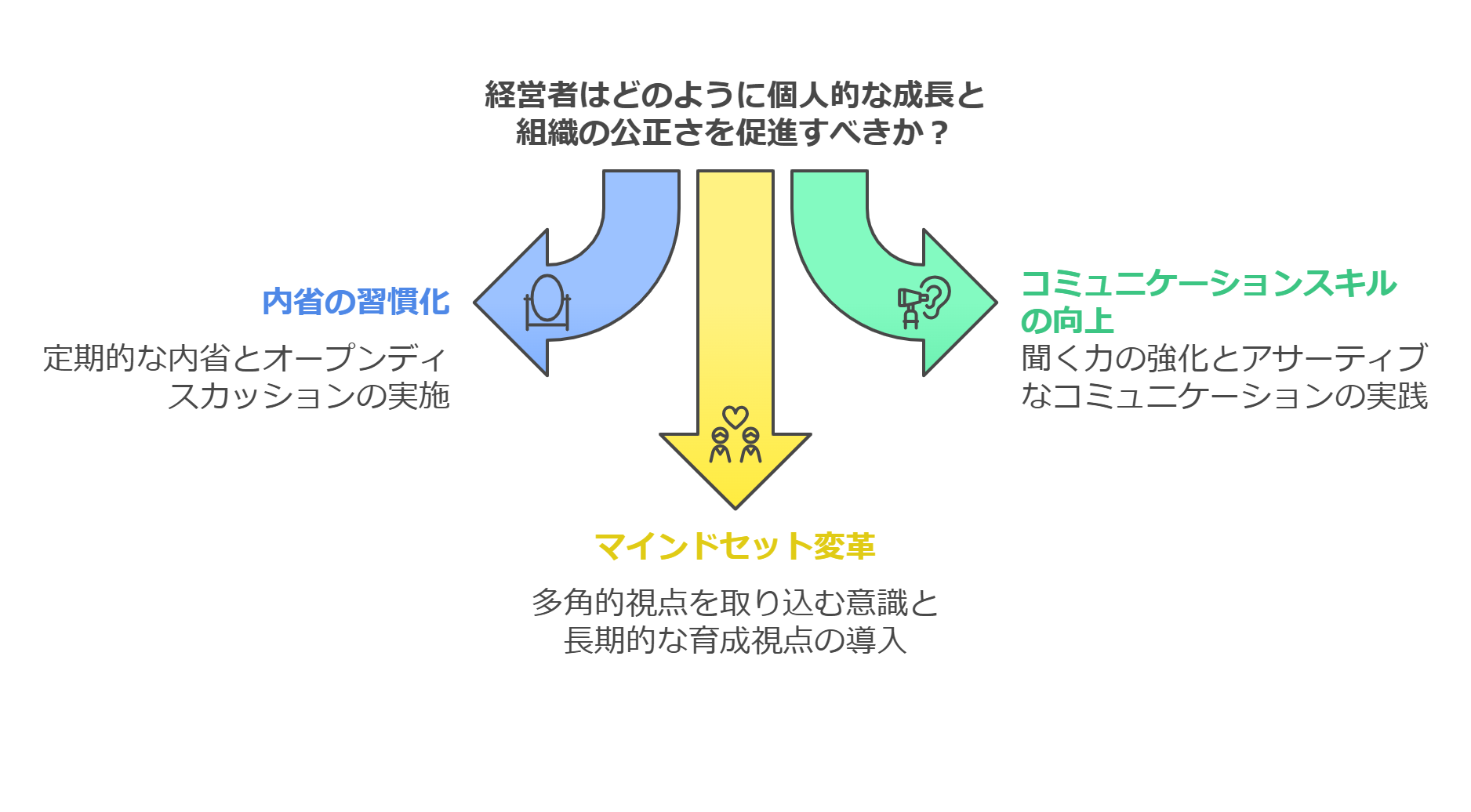

経営者個人が改めるべき具体的アクション

リフレクション(内省)の習慣化

定期的に自分の判断を振り返る仕組み

週や月単位で、「最近昇格・昇給させた社員はどういう理由か?」「抜擢した社員に偏りはないか?」などを点検する時間をとりましょう。小規模でも構いませんので、幹部や役員とともに議論し、社長の意思決定が客観的に見て妥当かどうかを検証するのです。経営者が自発的にこうした場を設けると、社員からも「社長は自分の判断を振り返ろうとしている」と評価されるようになります。

メンターやチームとのオープンディスカッション

「社長の判断は絶対」という雰囲気があると、周囲は遠慮して本音を言えません。そこで、外部コンサルタントに定期的に相談する場を設けたり、社長自身が「私の判断が妥当かどうか意見を聞かせてほしい」と幹部にオープンに呼びかけたりすることで、周囲が率直にフィードバックを行いやすくなります。

経営者自身のコミュニケーション・スキルアップ

「聞く力」の強化

経営者は「どうやって社員をリードするか」だけを意識しがちですが、社員の声を引き出す「聞くスキル」が弱いと、贔屓の温床になりやすいともいえます。社長が話す量を減らし、質問や傾聴を増やすことで、社員からの率直な意見やアイデアを吸い上げられるようになります。

アサーティブコミュニケーションの実践

感情や主観に流されず、相手を尊重しながら自分の立場を端的に伝えるスキルがアサーティブコミュニケーションです。これを徹底すれば、「あの人は社長と個人的に仲がいいから優遇されている」という誤解を解消しやすくなります。たとえば、評価面談の際は根拠や事実を示したうえで明確に意見を伝え、同時に社員からの質問や要望にも丁寧に応じる――こうした姿勢を貫くことが信頼醸成につながります。

マインドセット変革:多様性と包容力

多角的視点を取り込む意識

「自分と似た価値観を持つ社員に目が行きがち」というのは、誰しも避けられない心理です。だからこそ、「あえて異なる視点を取りに行く」姿勢が重要になります。たとえば、若手社員や別部署の社員との定期的な意見交換や、ダイバーシティ推進を意識した組織づくりなどを行い、「自分にとって新しい考え方に耳を傾ける」習慣を経営者自身が身につけましょう。

「育成」という長期視点の導入

経営者にとって魅力的な社員は、往々にして短期成果を上げるような人物かもしれません。しかし、企業を長期的に支えるリーダー候補を幅広く育てるという視点で見ると、「今は目立たないが将来性のある人材」に投資する余地もあるはずです。経営者が「どの社員もフェアに成長機会を与えられる」環境を整えることで、社長個人の好みや相性に左右されない公正さを組織に根付かせられます。

Q&A

Q1. 贔屓をしているつもりはないのに、社員から「社長はあの人ばかり優遇している」と言われました。どうすればよいでしょうか?

A. 贔屓は多くの場合、経営者の無自覚なバイアスから起こります。まずは評価基準や登用プロセスを社内で共有し、なぜその社員を評価しているのかを説明できる状態にしましょう。そのうえで、社員との1on1や対話の場を積極的に設け、相手の不満や疑問をしっかり聴く姿勢を示すことが重要です。

Q2. 自分の好みやバイアスを否定してしまうと、経営トップとしての“カリスマ性”が失われませんか?

A. バイアスを“否定”するというよりは、“理解して制御する”ことが大切です。むしろ経営者がバイアスを自覚したうえで多様な人材を活用できれば、組織の強みは格段に高まります。自らの偏りを認める姿勢が、長期的には社員からの信頼や尊敬につながるでしょう。

Q3. 小規模企業で評価制度を導入するのは大変そうですが、どこから着手すればよいですか?

A. まずはシンプルで構いませんので、「どんな行動を高く評価するのか」を書き出し、社内に明示してみてください。たとえば「営業目標を達成した数値評価」や「社内コミュニケーションへの貢献度」など、少数の指標でも十分役に立ちます。そのうえで幹部や上長が集まる場で評価基準をすり合わせ、複数視点で評価結果を確認する仕組みをつくるとよいでしょう。Q4. 贔屓された社員にも何か悪影響はありますか?

A. 贔屓されている社員は一見“得”をしているように見えますが、他の社員からのやっかみや孤立を招き、チームワークのなかで協力を得られにくくなる可能性があります。長い目で見ると、組織内で総合的なスキルや信頼を築きづらくなる懸念があるのです。

まとめと提言

1. 問題の本質

- 経営者個人の認知バイアスや属人的なリーダーシップが、贔屓の温床となる。

- 公平感を損なうことで、組織全体のモチベーション低下や優秀人材の流出、イノベーションの阻害といった深刻なリスクがもたらされる。

2. 経営者が改めるべき“スタンス”

- 自身の判断プロセスを客観的に振り返り、評価・登用基準を透明化する。

- 社員との対話の場を増やし、コミュニケーションスキルを磨く。意見や不満を受け止められる環境をつくる。

- 外部コーチングや360度評価など、客観的視点を取り入れることで、バイアスを洗い出す。

3. 持続的改善のための仕組み化

- 評価制度やコンピテンシーモデルを導入し、属人化した判断を最小化する。

- オープンディスカッションの文化を根付かせ、経営者自身が率先して“内省”と“公正な意思決定”を実践する。

- 多角的な人材を育成する視点から、長期的なリーダー候補を広く発掘・育成する。

贔屓の問題は、最終的に「経営者個人の意識改革」が鍵を握ります。

評価基準をいくら整備しても、トップが自らのバイアスを自覚し、社員への向き合い方を改めていかない限り、根本解決には至りません。また、こうした取り組みは決して「社長のリーダーシップを弱体化させる」ものではなく、長期的には組織の成長力や社員の信頼感を強化するための手段です。「自分と組織を客観的に見直すことが、さらなる飛躍につながる」――これが私が20年以上、中堅中小企業のコンサル現場で学んだ大きな教訓の一つです。トップが率先してフェアで透明な組織づくりを推進し、贔屓という無自覚の落とし穴を克服することで、社員全員が安心して成果を発揮できる環境が整うでしょう。今一度、「サーバントリーダーシップ(支援型リーダーシップ)」の精神に立ち返り、“すべての社員が活躍できる組織”を築くための経営をぜひ目指していただきたいと思います。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)