唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「誰が何を担当すべきかがはっきりしないので、仕事が前に進まない」「業務の抜け漏れや重複が多く、イライラが募る」「責任の所在がわからないまま叱られる」――これらは、特に社員数が増えてきた中堅中小企業でよく耳に話です。実はこのような「役割分担の曖昧さ」が、職場のストレスを生む大きな原因の一つとなっていることがあります。

厚生労働省の「令和2年労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況」では、仕事上の強い不安・悩み・ストレスの内容として「仕事の質・量」が最も多く挙げられています。その要因を深堀りして推察してみると、「自分がどの業務を優先すべきかわからない」「上司や同僚との役割分担が不明確で衝突が起きやすい」といった問題が透けて見えてきます。役割分担が曖昧な状態は、従業員一人ひとりの負担を増やし、チームワークを乱し、生産性の低下や人材の離職につながりかねません。

私は経営コンサルタントとして、中堅中小企業の現場を数多く見てきました。その経験の中で、「組織をうまく回している会社」と「いつまで経っても業務混乱が絶えず苦しんでいる会社」の間には、明確な違いがあるように感じています。その違いのひとつが「役割分担の明確化」です。

本コラムでは、役割分担が曖昧な職場が抱える問題点をわかりやすく整理するとともに、今すぐ取り入れられる具体的な対策をお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、明日からの経営にお役立てください。

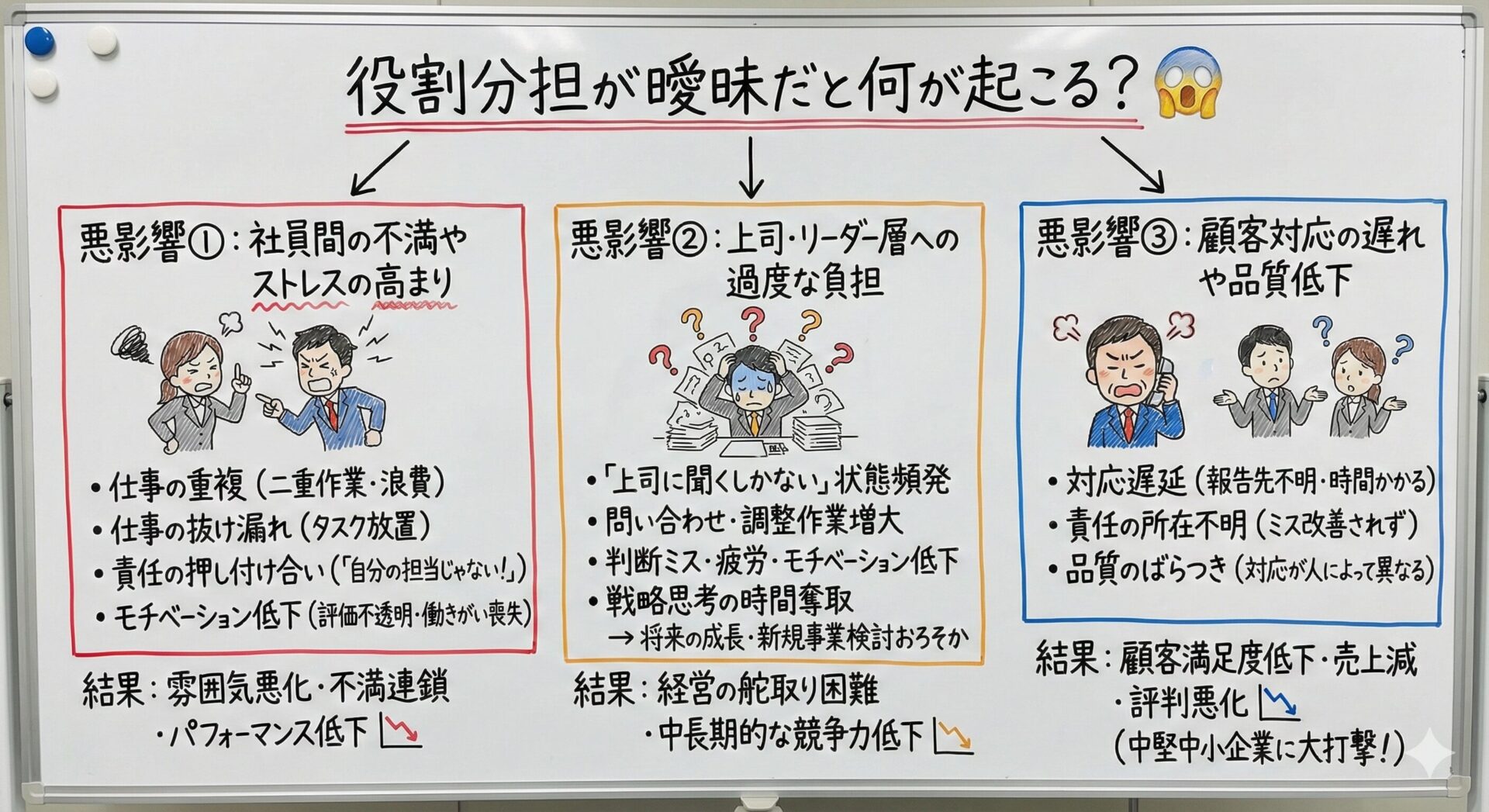

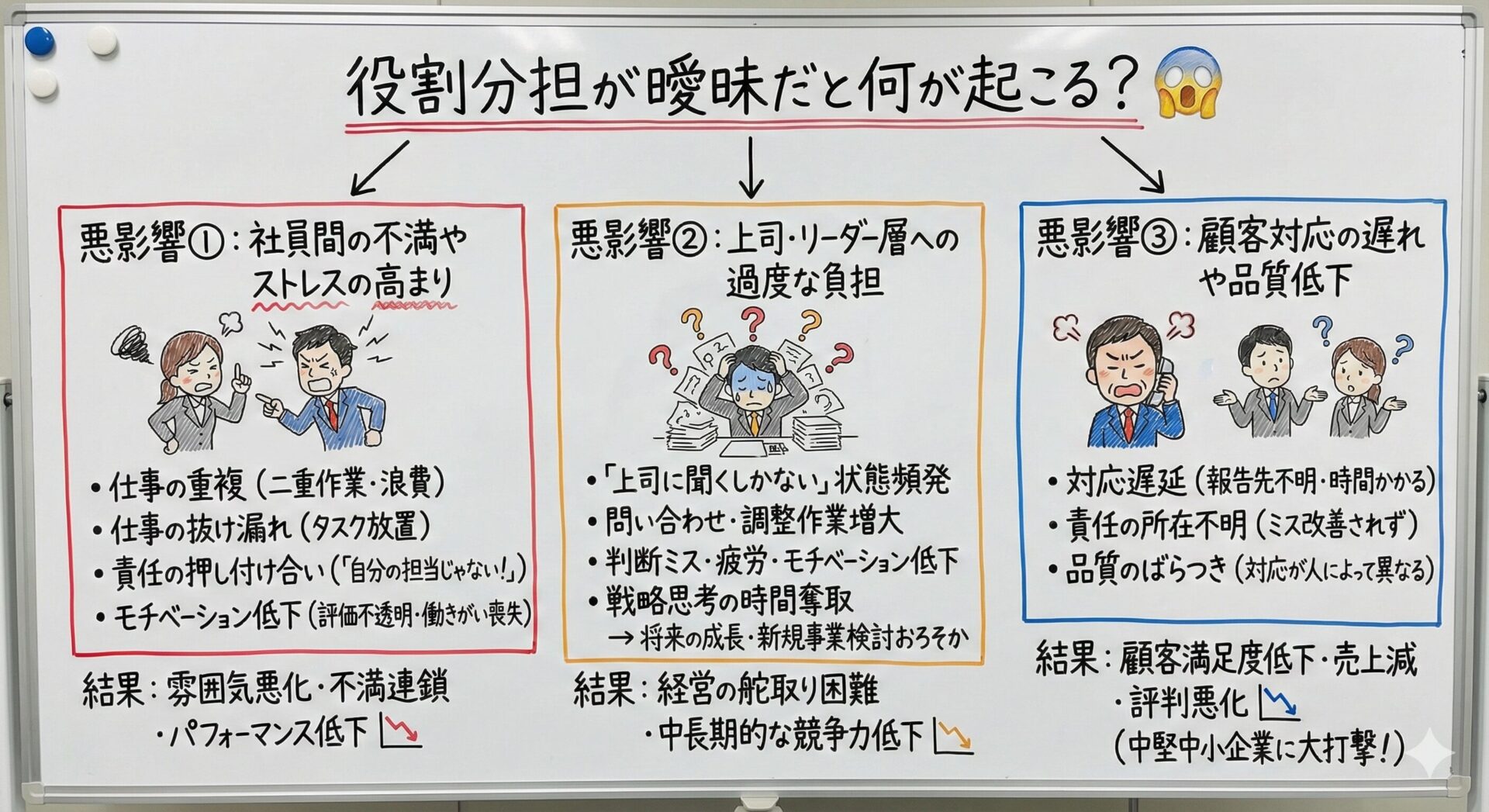

役割分担が曖昧だと何が起こる?

悪影響①:社員間の不満やストレスの高まり

まず大きな影響として挙げられるのが、「社員間の不満やストレスの高まり」です。曖昧な役割分担のまま業務を進めると、以下のような事態が起こりがちです。

- 仕事の重複:複数の人が同じ業務を二重に行うことで、時間の浪費や連携不備が発生する

- 仕事の抜け漏れ:誰がどこまで責任をもつか明確でないため、タスクが放置される

- 責任の押し付け合い:問題発生時に「自分の担当ではない」と誰も引き受けず、混乱する

- モチベーション低下:どんな行動をして評価されるのか不透明なため、働きがいを感じられない

これらの事象が起こると、社内の雰囲気は徐々に悪化し、不満が連鎖的に広がりやすくなります。経営者・管理職の立場から見ても、組織のパフォーマンスを著しく下げる要因として見逃せません。

悪影響②:上司・リーダー層への過度な負担

役割が不明確な職場では、「最終的に上司に聞くしかない」という状態が頻繁に発生します。中堅中小企業では、上司・リーダー層は現場のサポート・マネジメントに加え、自らの業務を抱えていることがほとんどです。そのため、社員からの問い合わせや調整作業が重なれば重なるほど、上司・リーダーの負荷は増大していきます。結果として、上司・リーダー自身も判断ミスや疲労、モチベーション低下につながりかねません。

さらに、細かい問い合わせ対応に追われて戦略的な思考の時間を奪われると、将来の成長施策や新規事業の検討がおろそかになるリスクも高まります。これでは経営全体の舵取りが難しくなり、中長期的に企業の競争力が落ちてしまうのです。

悪影響③:顧客対応の遅れや品質低下

役割が曖昧な状態は、社内だけではなくお客様対応にも悪影響を及ぼします。例えば、クレームや問い合わせに関して、どの部署・誰がどの範囲までサポートするのかが不透明だと、以下のような問題が生まれます。

- 対応遅延:誰に報告すれば良いか分からず時間がかかる

- 責任の所在不明:ミスが起こっても真剣に改善されない

- 品質のばらつき:社内でまとまっていないため、対応が人によって異なる

顧客満足度の低下は売上減や評判悪化につながりやすく、中堅中小企業にとっては大きな痛手です。とりわけ、競合他社が増え、サービスの質が問われる昨今において、「お客様第一」の姿勢を実現するためにも役割分担の明確化は急務といえます。

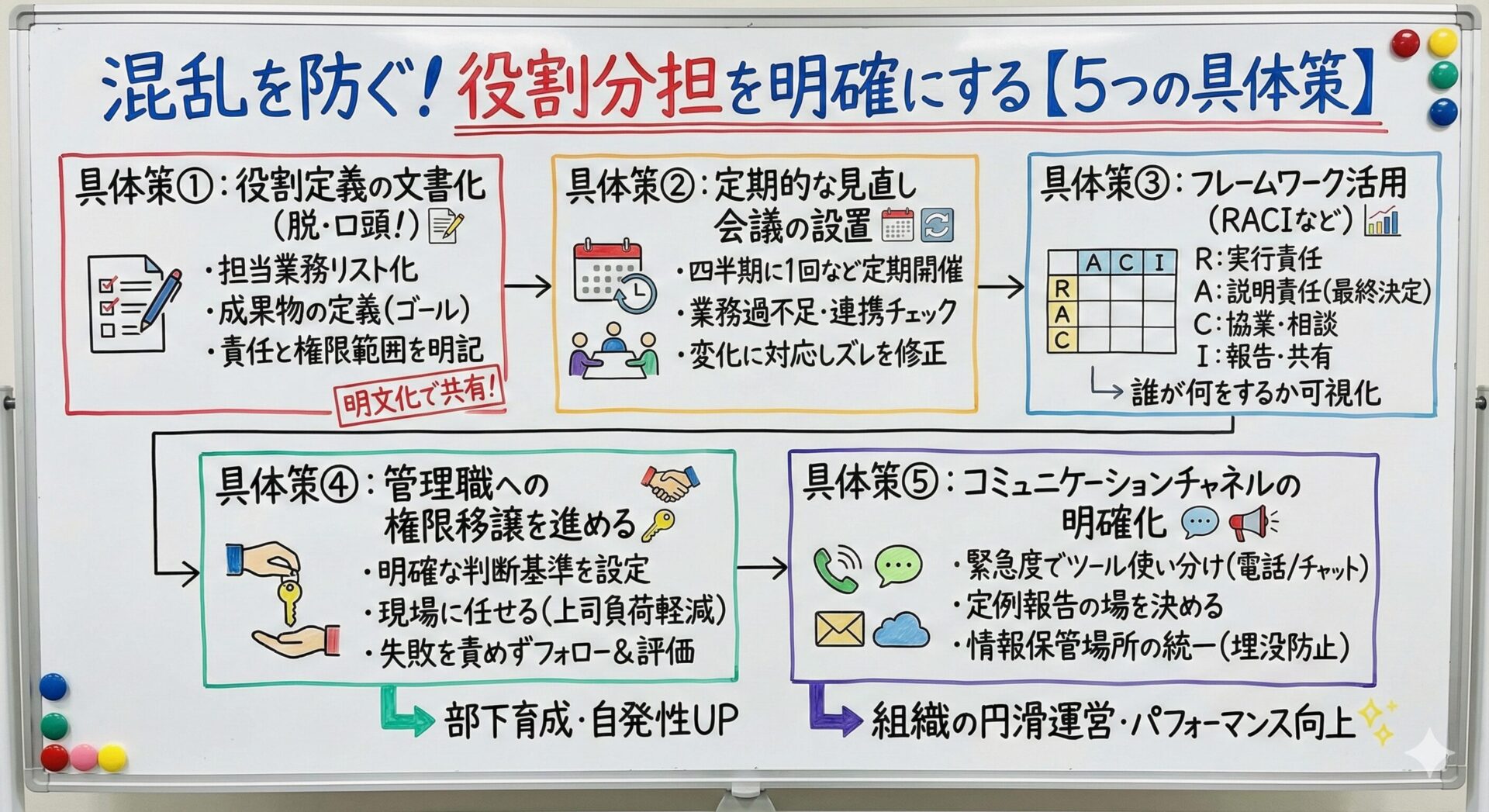

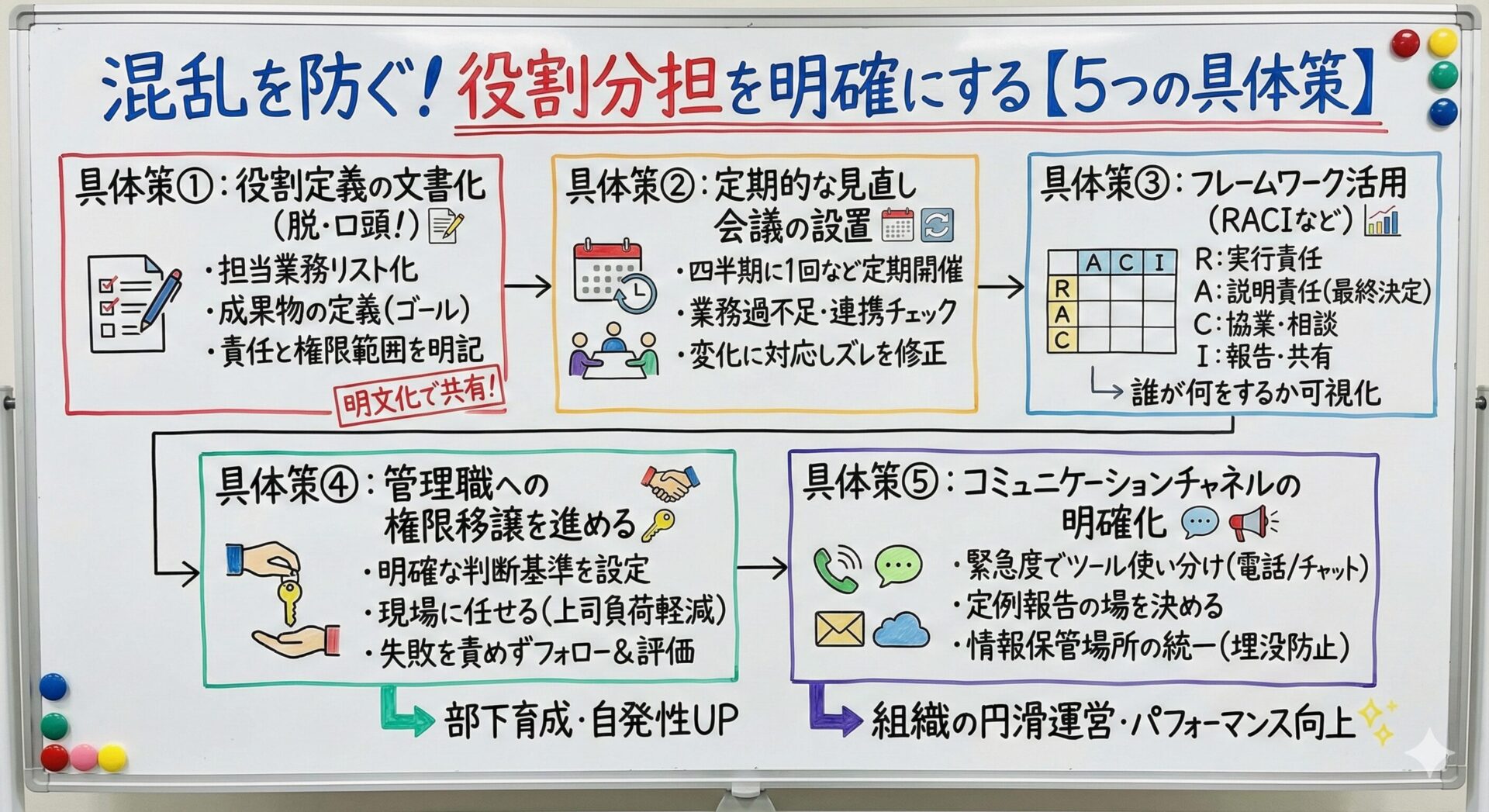

混乱を防ぐための具体策

具体策①:役割の定義を文書化する

口頭だけで「〇〇さんは営業をメインで担当」「△△さんは在庫管理をお願いします」などと決めたとしても、時間が経つと人間の記憶はあいまいになるものです。そこで大切なのが「役割の定義を文書化する」ことです。文書化といっても、最初から大掛かりな制度を作る必要はありません。以下のポイントを押さえるだけでも、役割分担はぐっとクリアになります。

- 担当業務リスト:部門・チーム内で担当する具体的な業務を一覧表にする

- 成果物の定義:各担当者が「最終的に提出・完了すべき成果物」をはっきりさせる

- 責任と権限の範囲:どこまで意思決定できるか、どのレベルの判断は上長に相談するのかを示す

このように明文化することで、後から入社してきた社員にも共有しやすくなり、個々の担当範囲があやふやになるリスクを減らせます。私も実際に、クライアント先で役割分担が曖昧な組織に遭遇した場合は、上記ステップにて役割定義を文書化を支援しています。

具体策②:役割分担見直しの会議を定期的に設ける

一度決めた役割分担も、事業の拡大や社員の異動・退職などによって変化していきます。そのため、定期的に「役割分担を見直す会議」を設けることをおすすめします。例えば、四半期に一度のペースで、以下のチェックを行うと効果的です。

- 担当業務の過不足:ある人に業務が集中しすぎていないか

- 連携状況:隣接部門との連絡ルールや引き継ぎがスムーズか

- 顧客ニーズとのマッチ:顧客対応の責任分担が適切に機能しているか

「忙しいから」と後回しにすると、気がつかないうちに役割のズレが大きくなり、トラブルの温床になります。経営トップや管理職が主体的に問題点を洗い出し、修正する仕組みを作りましょう。

具体策③:「RACI」など役割整理のフレームワークを活用する

「RACI(レイシー)」は英字4文字のフレームワークですが、比較的わかりやすく使いやすいため、多くの企業で導入が進んでいます。

- R:責任者(Responsible)

- A:最終決定者(Accountable)

- C:相談先(Consulted)

- I:情報共有先(Informed)

この4つに分けて業務ごとに「誰が責任者なのか」「最終決定を下すのは誰か」「実務を行う際に相談すべき相手は誰か」「関連情報を知っておくべき人は誰か」を明確化します。あくまで一例ですが、初めて導入する場合は以下のようなステップを踏むとスムーズです。

- 主要な業務項目を洗い出す

- 業務単位でR・A・C・Iを割り振る

- 全員で認識を共有する

RACIは一度作って終わりではなく、社内環境や顧客ニーズが変化した際にアップデートが必要です。定期的な会議で見直しながら運用しましょう。

具体策④:管理職・リーダーへの権限移譲を進める

前述のとおり、役割が曖昧な組織では上司・リーダー層への負担が大きくなりがちです。この状況を改善するためには、ある程度「現場の判断に任せられる権限」を設定し、実際に任せていくことが重要です。業務マニュアルや担当表を整備し、判断基準を全員が理解できれば、自信をもって行動できる部下が育ち、管理職の負担も軽減されます。

ポイントは以下の3点です。

- 明確な基準の設定:コストや期間など、どの範囲なら部下の判断を認めるか決める

- 上司のフォロー体制:失敗しても一方的に責めず、再発防止策を一緒に考える

- 評価と報酬:適切に権限を行使して成果を上げた人をしっかり評価する

こうした権限移譲を進めることで、自発性やリーダーシップが育まれ、組織全体で役割分担をスムーズに運営できるようになります。

具体策⑤:コミュニケーションチャネルの明確化

役割が明確になっていたとしても、何らかの情報共有不足があると、また混乱が生じてしまいます。そのため、コミュニケーションチャネル(例えば、メール、チャットツール、定例ミーティングなど)の使い分け基準をはっきり示しておきましょう。

- 緊急度が高い連絡:電話やリアルタイムのメッセージツールを利用

- 定例報告・相談:週次や月次の会議で共有

- ドキュメント・議事録の保管場所:クラウドストレージや社内共有サーバーを活用

こうしたルールを守ることで、重要な情報が埋もれたり、連絡ミスで業務が停滞したりするリスクを大幅に減らすことができます。

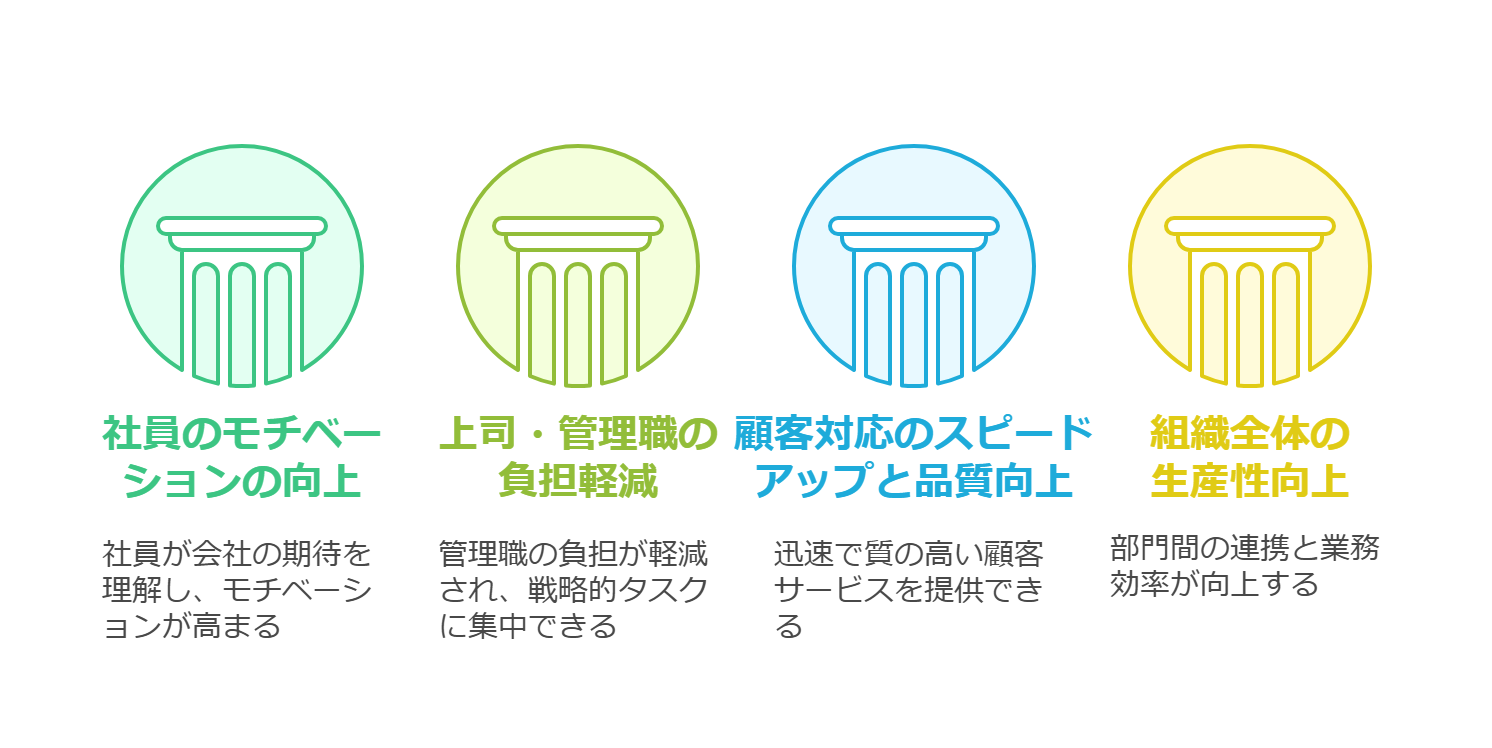

役割分担をはっきりさせるメリット

ここまで役割分担の曖昧さがもたらす弊害と、その対策について説明してきました。では、役割分担を明確にすることで得られるメリットにはどのようものがあるでしょうか?大きく4つのメリットがあると考えます。

- 社員のモチベーション向上

- 「自分は何を期待されているのか」を理解しやすくなり、やる気が高まる

- 評価制度との連動もしやすく、公平感のある組織運営が可能になる

- 上司・管理職の負担軽減

- 小さな問い合わせやトラブル対応に追われなくなり、本来やるべき戦略立案や新規施策に集中できる

- 部下の自主性を育てる土壌ができ、チーム全体のスキルが底上げされる

- 顧客対応のスピードアップと品質向上

- 誰がどのステップで対応するかが明確なため、顧客問い合わせから解決までのリードタイムが短縮される

- 権限と責任がはっきりしているため、問題解決が迅速かつ的確になる

- 組織全体の生産性向上

- タスクの重複や抜け漏れが減り、業務効率が大きく改善

- 部署間連携がスムーズになり、イレギュラー対応にも強い組織になる

Q&A

Q1.役割分担を明確化すると、社員に「縦割り意識」が強まるのではないでしょうか?

A. 役割分担の明確化と縦割り意識の強化は別問題です。縦割り意識が問題になるのは「自分の担当範囲以外は協力しない」という組織風土が原因であり、役割を明確にすること自体は悪ではありません。むしろ、曖昧だからこそ責任がたらい回しになりがちで、協力体制も生まれにくいのです。大切なのは、役割分担をしたうえで「相互連携の必要性」を全員が理解し、適切なコミュニケーション体制を整えることです。

Q2.文書化やフレームワークの活用までは手が回らない場合、どこから手をつければよいですか?

A. まずは「担当業務リスト」を作ることから始めましょう。経営者や管理職が中心となり、主要な業務項目を洗い出して、それぞれの担当者を割り当て、加えて「その業務を完遂したときに具体的に何が出てくるのか」を明示します。これだけでもかなり効果が違います。フレームワークはあくまで整理ツールとして活用し、必ずしも最初から完璧に取り入れる必要はありません。

Q3.人材が不足しており、何でも「全員でやる」状態です。こうした状況でも役割を明確にする意味はありますか?

A. はい、むしろ人材不足のときほど役割の明確化が必要です。少人数で多くのタスクをこなすため、誰がどの部分を優先的に担うのかを決めておかないと、非効率に陥りやすくなります。「全員でやる」部分と「特定の人が責任を持つ」部分をしっかり区別することで、協力体制と担当者の責任が共存できるようになります。

Q4.権限移譲を進めると失敗が増えるのではないかと不安です。どのようにリスクを最小化すれば良いでしょうか?

A. 失敗リスクを完全になくすことは不可能ですが、以下のような工夫で最小化できます。

- 事前の教育:業務手順や判断基準をマニュアル化し、必要な研修を行う

- フォローのルール:定期的な進捗報告・相談の場を設ける

- 失敗を責めず、再発防止に注力:ミスが起きたときに責任追及よりも改善策を優先する風土づくり

これらを徹底すれば、むしろ自発的な行動が増え、組織全体が成長する良い循環が生まれます。

まとめ

役割分担が曖昧な職場は、社員一人ひとりのストレスを増幅させ、生産性を落とし、顧客対応の質までも下げてしまいます。経営者や管理職として、こうした混乱や悪影響を放置していると、せっかくの成長機会を逃しかねません。私がこれまで数多くの中堅中小企業の現場を支援してきた経験から言えるのは、役割分担の明確化がもたらすメリットは想像以上に大きいということです。

- 文書化したルールや担当表を作る

- 定期的に見直しの場を設ける

- 必要に応じてフレームワークや権限移譲を活用する

- コミュニケーションルールをしっかり整備する

こうした取り組みによって、社員間の連携はスムーズになり、仕事への意欲が高まります。そして何よりも、顧客満足度が上がり、組織全体のパフォーマンスを底上げする効果が期待できます。最初は手間がかかるように思えるかもしれませんが、長い目で見ればメリットは圧倒的に大きいのです。

いまこの瞬間にも、「あの業務は誰の担当だ?」「この問題は誰に報告すればいい?」と迷っている社員や管理職の方がいるかもしれません。まずは、その曖昧さを無くすための第一歩として、経営トップや管理職のみなさまが率先して具体的なアクションを起こしてみてください。そうした小さな変化が積み重なり、組織のパフォーマンス向上につながります。ぜひ本コラムの内容を参考にして、ストレスの少ない職場づくり、そして安定した業績アップを目指していただければ幸いです。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)