唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「従業員同士の人間関係が最悪」「社内の空気がギスギスしていて働きづらい」――このような悩みを抱える中堅中小企業の経営者・管理職の方々のお話しを聞く機会があります。人間関係の悪化は、業績や生産性はもちろん、人材の定着率にも大きな影響を与えます。実際、厚生労働省の「働きやすい・働きがいのある職場づくりに関する調査報告書」によれば、「働きがい」や「働きやすさ」がある職場では、従業員の仕事に対する意欲が高く、定着率も向上する傾向が示されています。少子高齢化が進み、ますます人材確保が難しくなる中堅中小企業にとって、社内の人間関係の悪化は看過できない問題の1つと言えるでしょう。

私自身、経営コンサルタントとして様々な企業を支援してきましたが、「人間関係のトラブルから本来の組織力を発揮できていない」と感じる企業は少なくありません。実は、その多くには共通する特徴が見られ、適切な対策を講じることで改善へ向かうケースもあるのです。

本コラムでは、「従業員同士の仲が悪い会社の特徴」と「その対策」について、できるだけわかりやすく、かつ具体的にお伝えします。読者のみなさまが、「なるほど、こうすれば社内の雰囲気が変わるのか」と納得し、一歩前へ進むきっかけとなれば幸いです。

なぜ人間関係が悪化すると会社が危うくなるのか?

ここでは、大前提としての「人間関係の悪化が企業経営に与える影響」について整理しておきましょう。

- 生産性の低下

従業員同士の衝突やいざこざが続けば、その分直接作業に割く時間や労力が削られてしまいます。また、コミュニケーション不足や従業員相互の不信感により、仕事の連携がうまくいかず、業務効率が低下します。さらに、人間関係に悩んでいることに脳を支配されてしまうことによる、間接的な生産性低下も無視できないでしょう。 - 離職率の上昇

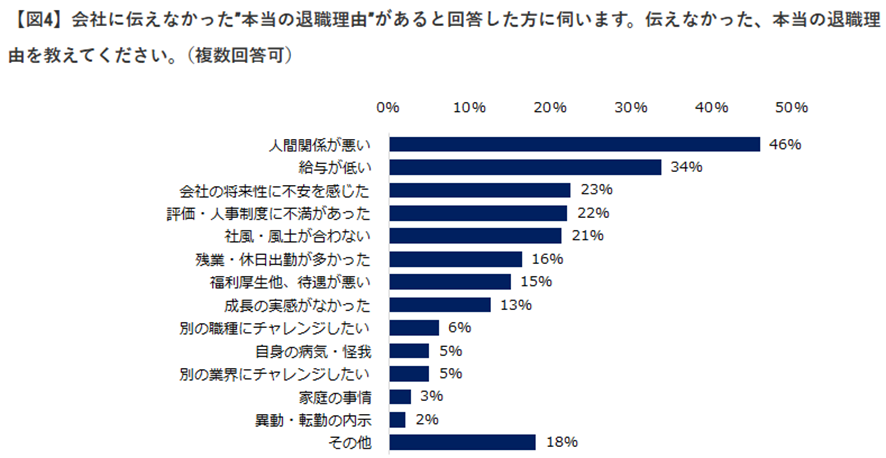

エン・ジャパンが2024年に実施した「本当の退職理由調査(2024)」によると、退職時に会社に伝えなかった本当の退職理由の第1位は「人間関係が悪い」であり、回答者の46%がこの理由を挙げています。この調査からも、人間関係の悪化は従業員を退職へと追いやる大きな要因となり、有能な人材の流出を招くリスクを高めるものであることがわかります。

- 採用活動への悪影響

社内の雰囲気が悪い企業の評判は、採用市場にも伝播します。近年は、SNSなどを通して企業の評判が拡散されやすい状況にあり、万が一ブラック企業扱いされてしまえば、採用が難しくなるだけでなく業界内での信用にも傷がついてしまいます。 - 顧客満足度の低下

社内のギスギス感は、しばしば顧客対応にも影響します。例えば、不満を抱えた従業員がお客様に対して冷たい接客をすれば、顧客満足度が下がりリピーター獲得を阻害します。また、担当者間の連携不足が顧客対応の遅れやミスにつながることもあります。

このように、人間関係の悪化が一旦深刻化すると、企業存続そのものを揺るがしかねない事態になることも珍しくありません。まさに「社内の人間関係をおろそかにしている場合ではない」のです。

従業員同士の仲が悪い会社にありがちな特徴

特徴①:経営層の方針が不明確・ブレがある

経営層が明確なビジョンや方針を示さないと、現場レベルで意思決定が不安定になりがちです。経営層からの指示が統一されていないことで、部署や担当者同士が「自分たちが正しい」という思いが強まり、結果として衝突や対立が発生しやすくなってしまいます。

特徴②:管理職のマネジメントスキル不足

管理職がチームメンバーを適切にマネジメントできていないケースもあります。例えば、「優先度のすり合わせがなされていない」「評価が不公平である「意図が見えない人材配置が継続している」など、リーダーシップやマネジメント機能の不足が問題の根底にあると、人間関係のトラブルは増加する傾向にあります。

特徴③:人事評価制度が不透明・不公平

「自分の努力が正しく評価されない」「あの人だけが特別扱いされている」など、人事評価や昇進・昇給の仕組みに不透明感があると、従業員は不満を募らせます。これにより、同僚間のやっかみや足の引っ張り合いを誘発し、職場の雰囲気はさらに悪化します。

特徴④:コミュニケーションの場が不足している

社内でのコミュニケーションが業務上必要な最低限の会話のみであり、雑談やミーティング、フィードバックの場が少ない職場では、人間関係を深める機会が極端に減少します。社員同士が相互に仕事の進め方や価値観をすり合わせるきっかけも少なくなるため、誤解やすれ違いは生じやすくなります。

特徴⑤:過度な業務負担・ストレス過多

余裕のないスケジュールや、常態化する長時間労働によって従業員が疲弊していると、些細なことでも感情的になるケースが増加します。ミスやトラブルが起きやすくなるだけでなく、イライラや焦りから対人関係が悪化する「負のスパイラル」に陥りがちです。

特徴⑥:トップダウンが極端に強い(風通しが悪い)

上層部の一方的な指示や厳命ばかりが飛んでくる環境では、現場と経営層との間でコミュニケーションの断絶が生まれやすいです。経営層が現場の声に耳を傾けずに一方通行の指示ばかりでは、現場には「やってられない」「経営側と現場は分かり合えない」といった雰囲気が徐々に蔓延していきます。

3.人間関係が悪化しやすい背景・要因とその本質

「従業員同士の仲が悪い会社にありがちな特徴」をさらに深堀りすると、4つの根本的な背景・要因が見えてきます。

- 共有すべき情報の共有不足

ビジョンや経営方針、目標、業務進捗、顧客情報などが適切に共有されないと、従業員それぞれが思い込みや推測で仕事を進めることになります。その結果、「なぜ最初に言ってくれないの?」「それは違うでしょ!」などの衝突が生まれやすくになります。 - 公正さ・納得感の欠如

人事評価制度や人事異動、業務配分などにおいて、「なぜそうなるのか?」という説明が不足していると、従業員は「不公平だ」「理不尽だ」と感じやすくなります。納得感に欠ける制度や意思決定があまりに多いと、仕事へのモチベーションも大きく下がりがちです。 - 経営者・管理職によるコミュニケーションの軽視

組織では、「どれほどに忙しくても、人と人とのコミュニケーションは疎かにしてはならない」という基本原則があります。特に管理職や経営層が率先して良好なコミュニケーションを心がていないと、現場レベルでの温度感は徐々に低下し、相互不信やギスギス感が加速します。 - 仕事の仕組み・プロセスの未整備

非効率な業務フローや明確でない担当区分があると、業務負荷が一部の人に集中したり、無用な責任のなすり合いが起こったりします。労働環境への不満が人間関係の衝突へと転化するケースは非常に多いです。

従業員同士の仲の悪さを改善するための対策

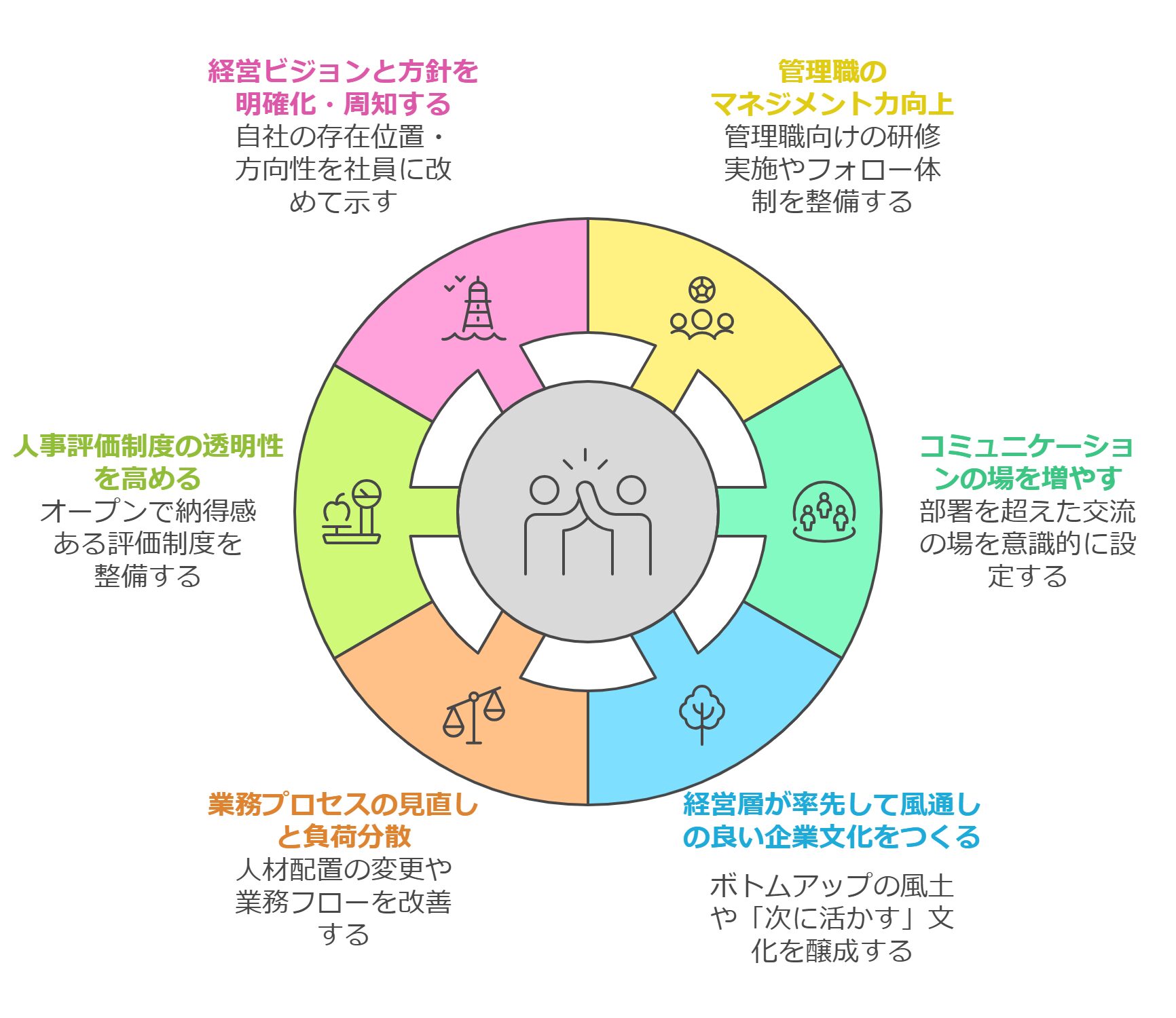

では具体的に、どのような対策を講じることで人間関係の悪化を改善できるのでしょうか?ここでは実務の現場で成果をあげてきた施策を6つご紹介します。

対策①:経営ビジョンと方針を明確化・周知する

経営者やトップマネジメントがまず取り組むべきなのは、「自社の存在意義・方向性を全従業員に改めて示す」ことです。その際に重要なのは、具体的な言葉と現場目線のわかりやすい言い回しでビジョンや方針を伝えることです。口頭での説明だけでなく、文書に落として可視化して配布する・イントラネット上でいつでも確認できるようにするなど、定期的かつ繰り返し周知する仕組みを作りましょう。

対策②:管理職のマネジメント力向上(適切な研修・サポート)

管理職の力量不足は、職場の人間関係を左右する大きなリスク要因です。管理職向けに「チームビルディング」や「リーダーシップ」「アサーティブコミュニケーション(相手の意見を尊重しつつ、自分の考えを率直に伝える手法)」などの研修を定期的に実施し、困っている管理職には外部コンサルタントや先輩管理職がフォローできる体制を整えましょう。

対策③:人事評価制度の透明性を高める

評価基準・昇給昇進の条件・人事異動の基準等の人事評価制度を整備し、可能な限り明文化して公開します。「上司が好き嫌いで決めているのでは?」という疑念があると、不満や不信が生まれやすいからです。また、「納得感」を高めるために、面談や評価フィードバックをこまめに実施し、本人にも意見表明の機会を与えることが大切です。

対策④:コミュニケーションの場を意図的に増やす

仕事以外でも気軽に話せる場や、部署を超えた交流の場を設定することで、従業員同士の理解や絆が深まりやすくなります。例えば、以下のような取り組みが効果的です。

- ランチミーティングの実施:上司や同僚とランチをとりながら意見交換をする場を定期的につくる

- プロジェクトチームの編成:部署横断型のプロジェクトを組成し、普段交流が少ないメンバー同士で課題に取り組む

- 1on1ミーティング:上司と部下、先輩と後輩など、一対一でざっくばらんに話し合う時間を定期的につくる

こうした機会は、ただ雑談するだけでなく、「具体的にどのような成果を期待しているか」を明確化し、目的意識を持って実施すると効果が高まります。

対策⑤:業務プロセスの見直しと負荷分散

過重労働や業務負荷の偏りが生じていないかを再点検し、必要であれば人員配置の変更や業務フローの改善を実施しましょう。例えば、一部の熟練社員ばかりに業務が集中しているような場合、業務分担やマニュアル化を進めることで負担を平準化できます。ストレスの多い環境を放置していると、人間関係の修復どころかさらに悪化させる要因となりかねません。

対策⑥:経営層が率先して風通しの良い企業文化をつくる

最後に、経営層自身が「人間関係改善の旗振り役」となる意識を持つことが極めて大切です。トップダウンが強いだけでなく「ボトムアップの意見も反映する姿勢」を示す、失敗を責めるのではなく「次に活かす」文化を定着させる、定期的に従業員の意見をヒアリングするなど、経営トップが積極的に動き、組織文化を変えていく努力を継続する必要があります。

実践事例:改善に成功した企業のケーススタディ

ここでは、私が支援させていただいた製造業の事例をご紹介します。

■事例概要

- 従業員数:約80名

- 課題:ベテラン社員による独占的な業務が多く、セクショナリズム(自部署の利益を優先し、他部署に対して非協力的)も強いため、組織が硬直化すている。また、若手のモチベーションも上がらず、退職者も増加傾向にあった。業績面でも、3期連続で売上・利益は横ばいと低迷していた。

- 対策:

- 中期経営計画を策定し、経営層が全社員が集まる方針発表会で発表することで、方針を明確化・周知

- 新人事評価制度・賃金制度を整備し、評価の透明性・納得感を高める

- 主要製品別のプロジェクト会議の設置により部門間連携を強化

- 30歳前半の女性若手社員を管理職に登用し、組織を活性化

■成果

- 2年後には離職率が半分に減少。

- 社内アンケートで「職場の雰囲気が改善された」と回答する従業員が7割以上を占めた。

- 3年後には創業以来最高の売上と営業利益を記録。

経営者からは「人間関係の改善により、組織の一体感が増したことで、業績も好転するものですね」と喜んでいただきました。

Q&A

Q1. 「従業員同士の衝突を放置していたら、自然に治まることもあるのでは?」

A. 確かに時間が解決するケースもゼロではありません。しかし、問題を放置していると悪化し、社内で根強い対立構造ができあがってしまう可能性もあります。経営者が気づいた段階で、早めにアクションを起こすことをオススメします。

Q2. 「管理職のスキルアップ研修などに予算や時間をかける余裕がないのですが…」

A. すべてを高額な外部研修に頼る必要はありません。社内勉強会や、簡単なオンライン学習コンテンツの活用、他社事例の研究など、費用を抑えてできる取り組みは多数あります。まずは小さく始めてみることが大切です。

Q3. 「評価制度やルールを開示するのが怖いです。逆に責められたりしませんか?」

A. 仮に不備があったとしても、制度を整備して複数年かけて段階的に解消していくことが可能です。整備した制度をオープンにし、社員からフィードバックを得ていくプロセスに乗せることが大事です。むしろ隠しているほうが社員の不信感を生む原因にもなります。大切なのは経営者・管理職が誠実に説明をする姿勢です。

Q4. 「コミュニケーション活性のためのイベントを企画しているのですが、強制参加にしたほうがよいですか?」

A. 強制参加にすると、かえって反発を招くリスクがあります。基本的には任意参加としつつも、リーダーが積極的に参加し、意義を示すことで自然と参加したくなる雰囲気をつくっていくとよいでしょう。

まとめ

従業員同士の仲が悪い会社には、「経営ビジョンや方針があいまい」「管理職のマネジメント力不足」「評価制度の不公平」「コミュニケーション不足」「過度な業務負担」「トップダウンの強さ(現場の声が届かない環境)」といった共通の特徴が見られます。そして、その背後には情報共有不足や公正性・納得感の欠如、コミュニケーションの軽視、業務プロセスの未整備といった問題が根付いています。

人間関係の悪化は、生産性の低下や離職率の上昇など、企業経営に深刻な影響を与えますが、逆にいえば、「人間関係を改善すれば業績も上がりやすい」ということです。社内の空気が悪くて悩んでいる経営者の方々は、まずは経営ビジョンの再周知、管理職のスキル強化、公正な評価体制の整備、コミュニケーション活性化、業務プロセスの見直し、そして何より経営者自身が率先して組織文化を変えていくことを実行してみてください。

私が20年のコンサル経験で学んだポイントは、「人間関係の土台が整えば、組織の一体感が増すことで、会社は伸びる」という事実です。どんなに優れたビジネスモデルや製品があっても、人がうまく噛み合わなければ組織力を発揮することはできず、成果は大きく損なわれてしまいます。逆に、従業員同士が互いを信頼し合い、協力できる環境があれば、多少のトラブルはすぐに解決でき、イノベーションも生まれやすくなります。

あなたの会社が、従業員がイキイキと働き、仲間とともに成長し合える魅力的な職場へと変わることを心から願っています。もし具体的な進め方やカスタマイズが必要であれば、ぜひご相談ください。私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)