唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「今年はどのようにして社員のモチベーションを高め、会社の成長につなげるのか?」

大手企業では33年ぶりともいわれる高い賃上げが話題になる一方、中堅中小企業では依然として「賃上げに踏み切りたいが、その原資を確保できない」という声を耳にします。とりわけ、取引先との価格交渉力の弱さや、労使交渉の場が実質的にないといった構造的な問題は、長年にわたって多くの中小企業を苦しめてきました。

私が中小企業を支援する中で、経営者の方々からこういった切実な声を幾度となく聞いています。大企業の賃上げ報道や「春闘」のニュースが賑わっていても、「うちは下請けなので、そもそも労務費まで価格に転嫁するなんて難しい」「従業員との交渉以前に、そもそも取引先に値上げについての話がしづらい」といった壁を感じる現実があるのです。

本コラムでは、まず「価格転嫁力の不足」と「労使交渉力の弱さ」という二大要因を中心に、中小企業の賃上げ停滞をもたらす構造的な背景をわかりやすく整理します。そして、具体的な打開策として、価格交渉の進め方や生産性向上策、さらには公的支援制度の活用事例を交えながら、中小企業経営者であるあなたが抱える課題の解決の糸口を探っていきます。

実際のデータと現場の声を交えつつ、賃上げの本質に迫る内容となっていますので、ぜひ経営のヒントとして最後までお読みいただければ幸いです。

中小企業における賃上げ状況の実態

大手企業との差が拡大する賃上げ動向

まず、以下の記事を基に、中小企業の賃上げ動向を見ていきます。

中小企業の2025年の春闘では、連合が示したベア(ベースアップ)の実施率が66%(2025年3月19日時点)と報じられています。しかし、中小企業(従業員100人未満)を中心に回答した1万2817社のうち、ベアを予定している企業は51%にとどまりました。さらに、厚生労働省の労働組合推定組織率を見ると、企業規模が100人未満の場合、わずか0.7%しか労組が存在しないとのことです(厚生労働省)。これらのデータが示すことは、「大手企業の春闘結果=中小企業の賃上げ」という単純な図式は成り立たないのが現実だということです。連合が主導する春闘では、大手企業の交渉状況が報じられるため、中堅中小企業の経営者の多くは「うちの会社には関係ない話だ」と感じているケースが少なくありません。

「賃金底上げ」効果は限定的

中小企業は日本企業の99.7%を占めており、うち84.5%が小規模事業者です。そして日本の雇用の約7割は中小企業が支えています。しかし、団体交渉やベア(ベースアップ)といった仕組みが、中堅中小企業では機能しにくい状況にあります。これは、労働組合の組織率が低いことや、経営資源の制約から賃上げ交渉が難航するためです。さらに、帝国データバンクの「価格転嫁に関する実態調査」によれば、2024年7月時点でコスト上昇分を全額転嫁できた企業は4.6%にとどまり、価格転嫁率は44.9%と報告されています。

このように、価格転嫁が十分に進まない状況が続いており、結果として中小企業は従業員のベース給与に還元する余力を生み出せていません。この構図が、中小企業の賃上げの難しさを一層深刻にしています。

中小企業が賃上げを阻まれる主な要因

要因①:価格転嫁力の不足

多段階のサプライチェーンと親企業優位の取引慣行

多くの中小企業は大企業や上位の発注先と下請け関係にあり、そこで生じる「人件費の増加は企業努力で吸収するもの」という慣行が長く続いてきました。実際、下請けGメン(取引適正化調査員)が現場ヒアリングを行うと、「納期が増えて社員が休日返上で対応しているのに、加工賃は据え置きのまま」

「毎年、定期的にコストダウン要請があり、断れば他の業者に切り替える」といった悲痛な証言が後を絶たないとのことです(出典:連合特集記事)。

このような実態は、独占禁止法や下請法で規制される「優越的地位の濫用」の問題としても取り上げられており、近年は公正取引委員会が目を光らせています。しかし実際には、法違反を明確化しにくいグレーゾーンの取引が多く、「交渉したくてもできない」という下請け企業が圧倒的多数であるのが実情です。

価格競争と顧客の価格感応度

中小企業の多くが属する業界は競合が多く、価格競争が激しいのが特徴です。実際、帝国データバンクの「価格転嫁に関する実態調査(2024年7月)」では、「B2B主体の化学品卸売などは価格転嫁率が6割を超える一方で、医療・福祉、農林水産、娯楽サービスなどは2割以下である」との調査結果があり、大きな格差があることが報じられています。

このように、商品やサービスに付加価値をつけやすい業種は比較的価格転嫁が進む一方、下請け比率が高い製造業や、人件費の比重が大きいサービス業・小売業では価格転嫁が難しい状況です。結果として「利益率が低くなり、そもそも賃上げに回す原資がない」という構造的な問題に直面しているのです。

要因②:労使交渉力の弱さ

労働組合の組織率が著しく低い

前述の通り、従業員100人未満の企業における労働組合組織率は0.7%と、大手企業のように「団体交渉の場を設けてベースアップを要求する」仕組み自体が中堅中小企業には存在しません。そのため、そもそも従業員が賃上げの声を上げづらい、経営者も賃上げの必要性を議論しづらいという構造的問題があります。

非正規雇用の拡大で交渉メカニズムが空洞化

労使協議体制の欠如は、組合がない企業だけでなく、非正規雇用の増加にも起因しています。中小企業では、パートや契約社員が多いケースもありますが、そうした非正規労働者は団体交渉の枠組みに入らず、個別交渉力はさらに弱いです。結果として、春闘で大手企業が賃上げしても、その波及が中小企業や非正規労働者には届きにくい構造があります。

打開策:実践的に賃上げを可能にするためのアプローチ

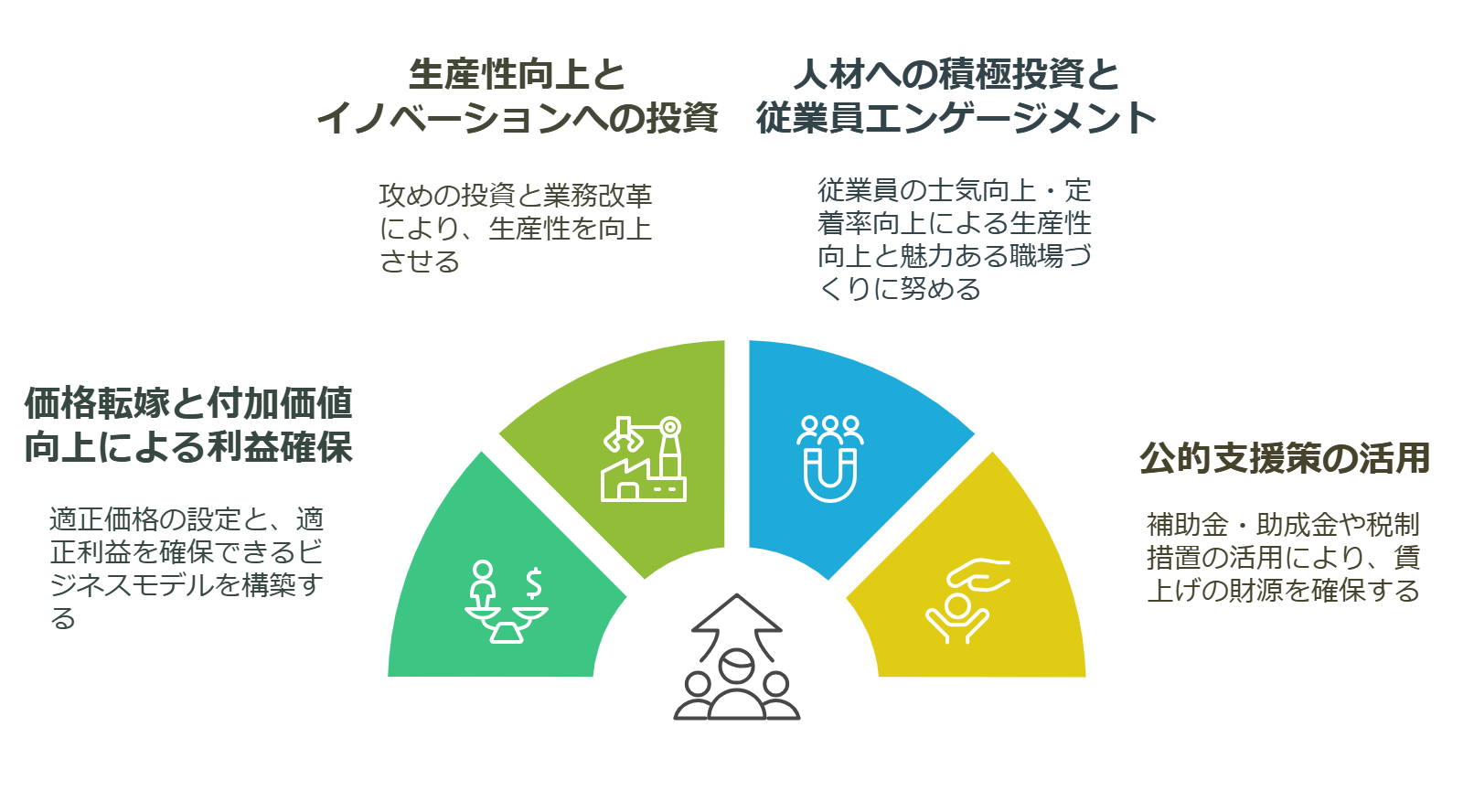

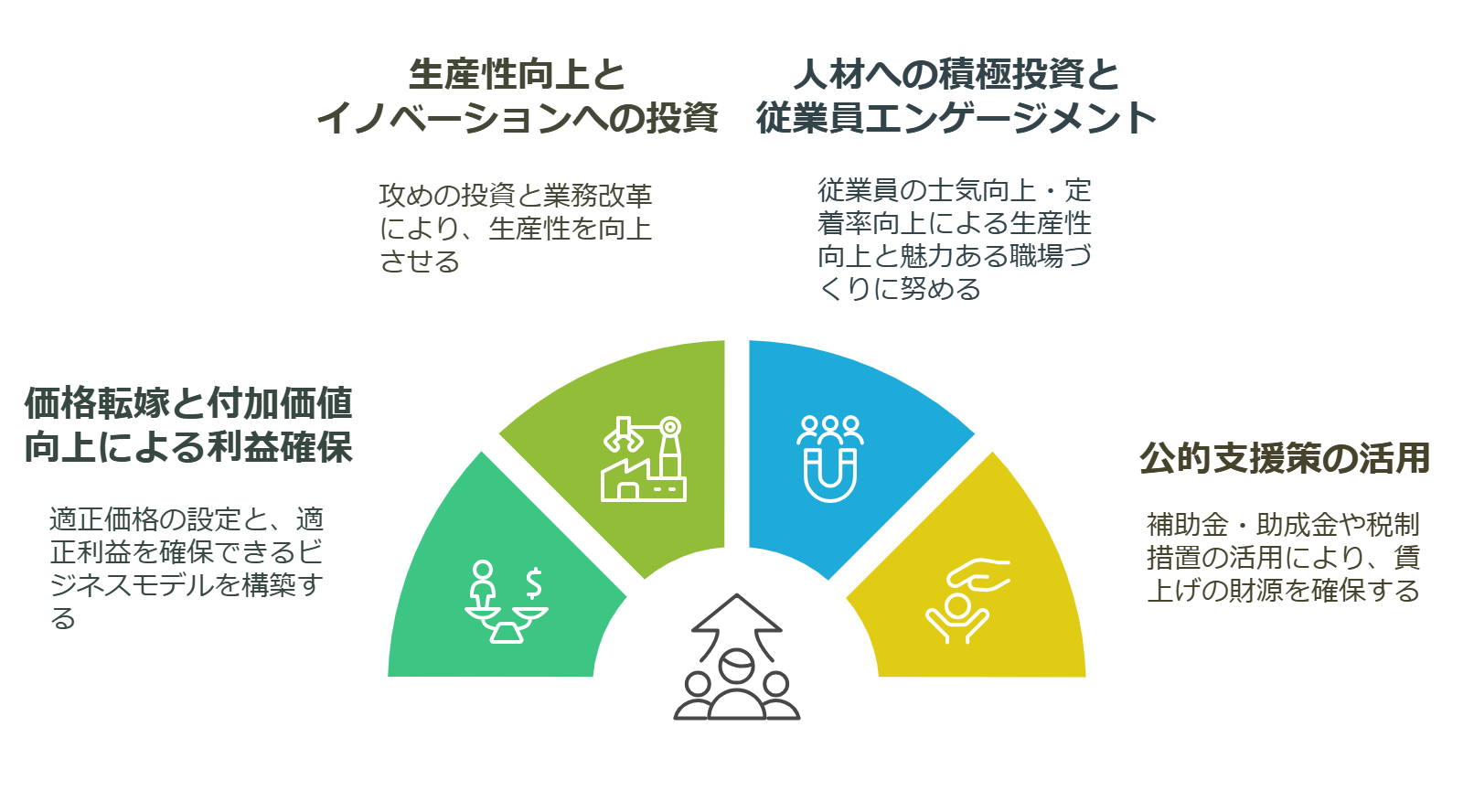

では、こうした構造的な課題を抱える中小企業がどのようにして賃上げを実現していけばいいのでしょうか?私が中堅中小企業の経営支援に携わってきた経験と多様なデータを踏まえ、4つの実践的な視点を提示いたします。

アプローチ①:価格転嫁と付加価値向上による利益確保

賃上げに成功する企業は総じて、自社の商品・サービスに適正な価格を設定できていることが挙げられます。前述の通り、価格交渉力が弱い中小企業が多い中で、敢えて取引先と粘り強く交渉し、原材料費や労務費の上昇分を価格に反映できている企業ほど賃金を上げる傾向が強いことが分析から分かっています。実際、厚生労働省の「労働経済白書(2023年版)」でも、「価格転嫁を行いやすい企業ほど賃上げを実施している傾向がある」と指摘されています。つまり、適正な利益率を確保できるビジネスモデルを構築していることが、賃上げの前提条件になっているということです。例えば、独自技術やブランド力で付加価値を高め競争優位性を確立した企業は、多少の値上げでも顧客の支持を得られるため、その分を人件費に振り向ける余地が生まれます。岩手県の花巻温泉株式会社では、高付加価値化と集客力アップを原資とし、23年度に引き上げ幅8.8%のベースアップを実施しています(出典:財務省 地域企業における賃上げ等の動向について(特別調査))。また、販売チャネルを広げて特定の取引先への依存度を減らした企業は、一社に対する交渉力が高まり価格転嫁も進めやすくなるでしょう。

このように、価格決定力と付加価値創造力こそが賃上げ可能な企業の土台と言えるでしょう。

適正な利益を生み出せるビジネスモデルの構築が、賃上げの「出発点」になる。

価格転嫁については以下の記事でも解説しています。もう少し詳しく知りたい方は、ぜひお読みください。

アプローチ②:生産性向上とイノベーションへの投資

賃上げを持続するには、生産性の向上が不可欠となります。賃上げ企業の多くは設備投資や業務改革によって労働生産性を高め、「成長による利益増」で賃上げ原資を捻出しています。「2023年版 小規模企業白書」では、鋳物製品メーカーの賃上げ事例が掲載されています。伊藤鉄工株式会社が2023年に約4%の賃上げを予定するにあたり、その原資を確保するために生産設備の更新や機械加工の内製化、受注システムの導入、新製品開発等といった施策により、生産効率向上に取り組んだとしています。この企業では、こうしたイノベーションによるコスト削減・付加価値向上と並行して価格転嫁交渉も進めることで賃上げ原資を確保しています。また、プラントエンジニアリング企業(株式会社フジワラテクノアート)が、新製品開発やDXによって生産性・収益性向上に取り組み、従業員の処遇を引き上げたケースも報告されています。

このように、賃上げを実現する中小企業は攻めの投資を惜しまず、生産性アップと賃金アップの好循環を生み出している点が特徴です。

成長による「余力」を賃上げに回すことで、好循環を実現可能となる。

アプローチ③:人材への積極投資と従業員エンゲージメント

賃上げに踏み切る経営者は、人件費を「コスト」ではなく「将来への投資」と捉えていることが多いです。人手不足の中、優秀な人材を確保・定着させるには賃金改善が不可欠との認識から、思い切ったベースアップに踏み切る中小企業もあります。例えば沖縄県で酒類卸売業を営む南島酒販株式会社では、2022年度に新人事制度を導入して管理職を一斉に賃上げした上で、2023年度には平均9.2%のベースアップ(ベア)を実施し、過去3年間の新卒離職者数ゼロ、平均新卒定着率93.3%を実現しています(出典:財務省 地域企業における賃上げ等の動向について(特別調査))。

このように従業員重視の経営を行う企業は、賃上げがもたらす従業員の士気向上・定着率改善による生産性向上効果を信じ、好循環を生み出しています。また、社員に成果連動型の報酬制度を導入したり、福利厚生を充実させたりといった総合的な処遇改善で魅力ある職場作りに努める企業も多く、その延長線上でベース給与を上げていく姿勢が見られます。

モチベーションと組織力を高めることで、生産性向上の源泉が育まれる。

アプローチ④:公的支援策の活用

政府・自治体による各種支援策を上手に活用して賃上げを実現している企業もあります。例えば、中小企業を対象とした「業務改善助成金」は、生産性向上に資する設備投資等を行った上で事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資費用の一部を国が助成する制度です。この助成金を活用し、古い機械を省力化設備に更新して効率を上げると同時に、従業員の時給を数十円引き上げた飲食店や製造業者などの事例があります。また、経済産業省の「ものづくり補助金」では、2022年度以降、賃上げに取り組む企業向けに補助上限を引き上げる特例措置が設けられ、給与総額3%以上増加などの要件を満たせば採択で優遇される仕組みがあります。実際にこの制度を利用して高額な設備投資に踏み切り、業務効率化と大幅賃上げを同時に実現した中小企業も出てきています。さらに税制面でも後述の「賃上げ促進税制」により賃上げ企業への減税措置があるため、これらを戦略的に組み合わせることで賃上げの財源確保に成功している企業も存在します。

ただし、支援策を使いこなすには計画策定や申請手続きといった経営資源も必要であり、ここに積極的に取り組める企業は経営改革意欲が高い点も特徴と言えます。

賃上げ実現に必要な初期資金や投資余力を、公的制度で賢く補完する。

なお、補助金については以下の記事で解説していますので、もう少し詳しく知りたい方はぜひお読みください。

まとめと提言

今回取り上げた「価格決定力の欠如」や「利益率の低さ」といった課題は、中堅・中小企業が長年直面してきた構造的な制約です。しかし、視点を変えた取り組みを重ねれば、安定した賃上げは十分に実現可能です。成功企業に共通するアプローチを整理すると、以下の4つの戦略が浮かび上がります。

- 価格転嫁力と付加価値の両立による利益の最大化

- 原材料・労務費の上昇分を正当に価格へ反映できるよう、粘り強い交渉力を養う。

- ブランド力・技術力など自社独自の強みを磨き、値上げに対する顧客の受容力を高める。

- 販売チャネルを多様化し、特定顧客への依存度を下げることで、交渉優位性を確保する。

- 生産性向上とイノベーション投資で“攻めの原資”を生む

- 設備更新、業務のIT化・DX化、自社開発などによる業務効率化に投資する。

- 価格競争から脱却し、高付加価値領域での競争優位を目指す。

- 生産性向上と価格転嫁をセットで進めることで、賃上げに必要な原資を自力で創出する。

- 人材への投資とエンゲージメントが未来をつくる

- 人件費を“コスト”ではなく“戦略的投資”と捉え、思い切ったベースアップを実施。

- 処遇改善や評価制度の見直しを通じて、定着率・士気を高める。

- 成果連動型報酬、福利厚生強化などを通じて、社員との信頼関係を深化させる。

- 公的支援策を“戦略的に”組み込む

- 「業務改善助成金」「ものづくり補助金」「賃上げ促進税制」などの制度をフル活用。

- 単発の支援ではなく、中期的な成長戦略の中に組み込んで活かす。

- 制度活用には計画力・申請力も求められるが、それこそが経営改革の一歩となる。

賃上げは人材を「守る」ための施策であると同時に、企業競争力を高めるための「攻め」の手段でもあります。変化の早い環境の中で、中堅中小企業は持ち前の柔軟かつスピーディに舵を切れる機動力に強みがあります。私自身、数多くの企業支援の現場で「小さな一歩」が「大きな成果」に結びつく瞬間を目の当たりにしてきました。賃上げに成功した企業の多くは、単なる施策の導入ではなく、戦略と意志をもって経営変革に取り組んでいます。賃上げはゴールではなく、「次の成長ステージへ進むためのスタート地点」なのです。

本コラムが、中堅中小企業を経営するあなたの実践的な第一歩となり、持続的成長に向けた転機となることを願っています。

唐澤経営コンサルティング事務所は、中堅・中小企業が直面する組織課題を「二人三脚」で解決するパートナーとして、全力でお手伝いをいたします。どんな些細な悩みでも構いません。ぜひ、お気軽にご相談いただければと思います。あなたの経営する会社が、より強く、しなやかに航海を続けられるよう、私たちも伴走してまいります。

お問い合わせや無料相談は、以下のフォームからお願いいたします。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)