唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

中小企業の経営者にとって、創業当初は自分自身が手足を動かして成果を出す「職人型の経営スタイル」が求められることは少なくありません。しかし、社員が増え、事業規模が大きくなる段階においても、なお自分の手で日常業務を回し続けてしまう結果、経営そのものに支障をきたしている方も多いのではないでしょうか?

- 「なぜ社長がいつまでも現場に張り付いてしまうのか?」

- 「どうすれば本来の役割である戦略策定や組織づくりに集中できるのか?」

本記事では、これらの疑問を解消すべく、見落とされがちな盲点や具体的な実行ステップを体系的に整理しました。本記事を読み終えたときには、ご自身が現場作業に没頭してしまう根本原因と、それを打破するための具体策を明確にできるはずです。ぜひ、最後までお付き合いください。

なお、本記事に関連した内容は音声でも配信していますので、ご興味がある方は以下よりお聴きください。

経営者が「現場作業」に埋没してしまう4つの要因

要因①:職人型マインドセットの残像

中小企業の創業期においては、社長があらゆる業務を自らハンドリングすることで短期的成果を得やすく、成功体験も得られます。しかし、この成功体験が「自分がやるのが一番早い」「自分以外には任せられない」という思い込みを強化し、組織が成長しても社長が現場から抜け出せなくなる要因となります。

要因②:権限委譲・組織構造の不備

「社長が最終的に決めないと進まない」「誰に権限があるのかが不明確」といった声が飛び交うのは、組織設計と権限委譲のプロセスが曖昧なことが理由です。明確な責任と権限が定義されていないまま人員を増やすと、すべてが社長決裁になり、火消し役として現場を駆け回らざるを得なくなります。結果として、社長自身が「現場の動力源」から抜けられなくなるのです。

要因③:ビジョン・ミッション不在による方向性欠如

会社の理念や方向性が共有されていないと、社員は日々の判断で迷いが生じます。その都度「社長の意向確認」が必要になり、組織内のあらゆる判断が社長に集中。曖昧なビジョンこそが、社長を現場業務から解放しない大きな要因となります。

要因④:戦略的思考の後回し

目先の売上確保や突発的なトラブル対応に追われ、経営戦略や組織づくりといった本質的な経営活動を後回しにしてしまう方も多いでしょう。しかし、ここを先送りにするほど、現場から抜け出すタイミングを逃し、悪循環に陥ります。

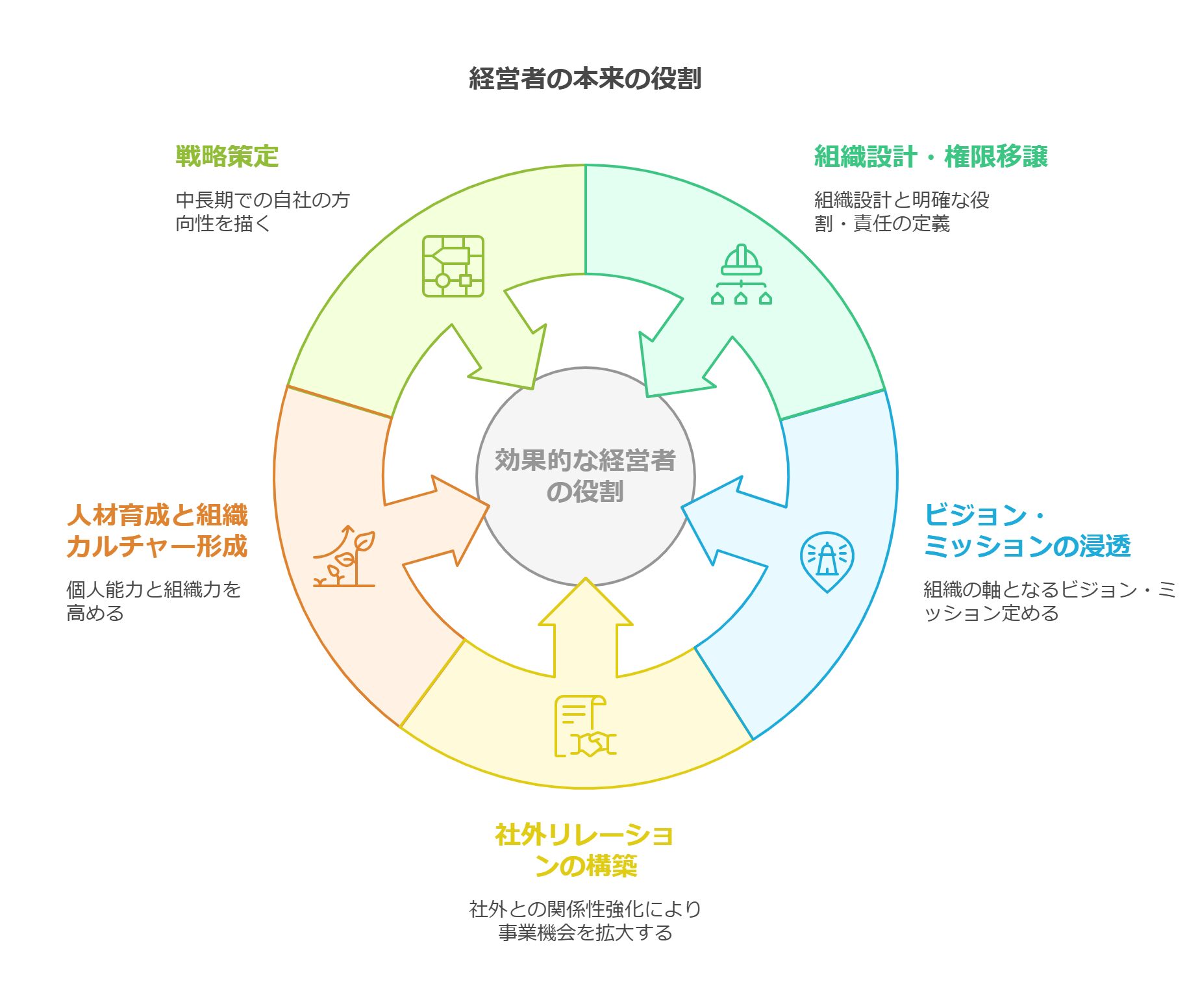

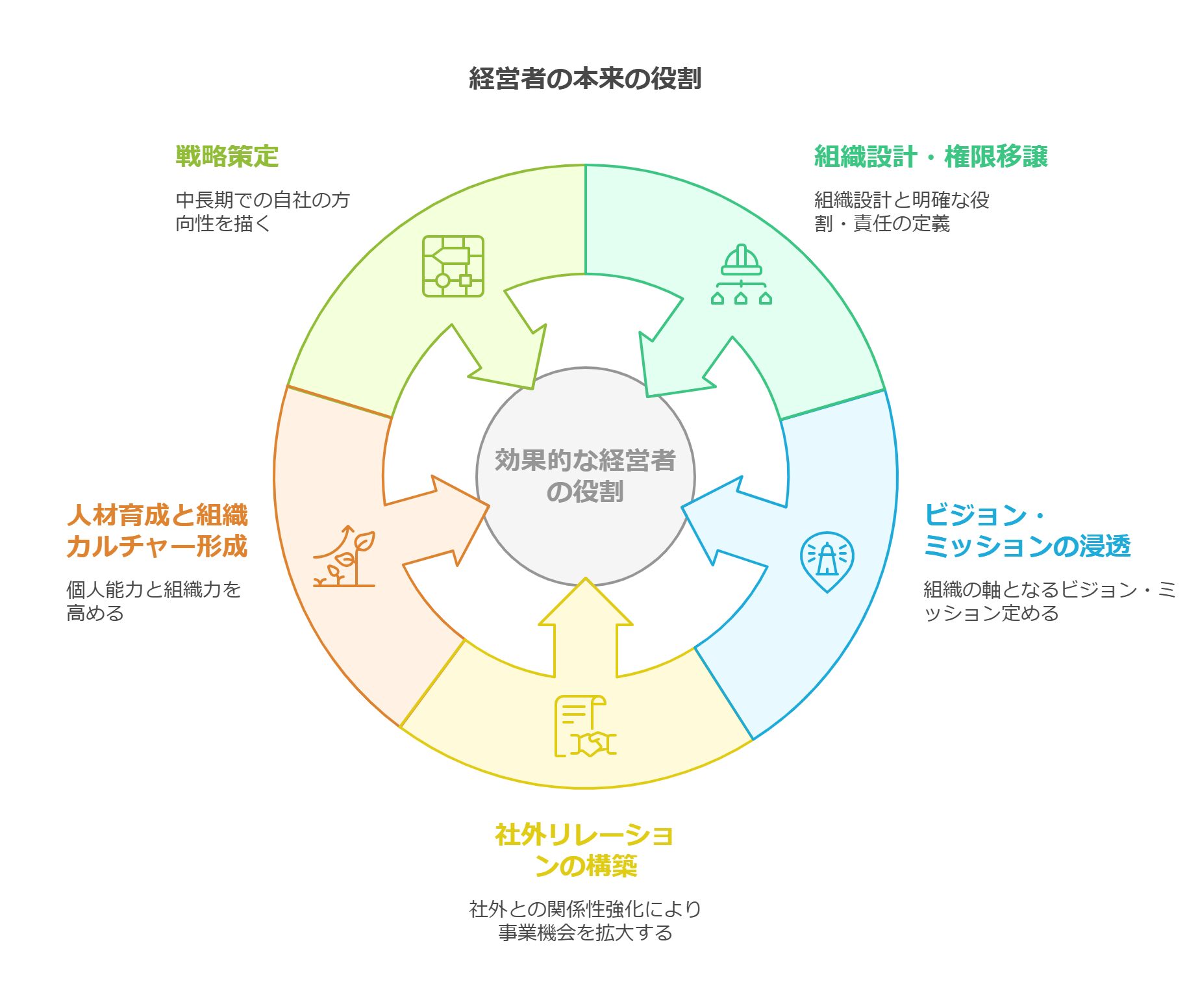

経営者本来の役割を再定義する

経営者は優秀な「現場プレーヤー」ではなく、組織全体を導く「指揮者」 であるべきです。具体的には以下の5つが大きな役割となります。

- 戦略策定

- 市場や顧客、競合環境を俯瞰し、中長期的視点で企業が進むべき方向性を描く。

- 組織設計・権限委譲

- 人員配置やチーム編成を考え、誰が何を決定し、誰が何を実行するのかを明確にする。

- ビジョン・ミッションの浸透

- 「なぜこのビジネスをするのか」「どこを目指すのか」を全社的に共有し、組織の軸を定める。

- 社外リレーションの構築

- 顧客、取引先、金融機関、業界団体などとの関係性を強化し、事業機会を拡大する。

- 人材育成と組織カルチャー形成

- 社員が主体的に動ける環境と仕組みを整え、組織としての学習能力・実行力を高める。

これらを徹底することで、社長が一時的に不在でも組織が回り、経営者はより高い視座の仕事(新規事業開発や長期的ビジョン策定など)に専念できるようになります。

「職人」から「指揮者」へシフトするための戦略的アプローチ

アプローチ①:権限委譲を仕組み化する:RACIモデルを具体的に導入しよう

RACIモデルとは

- R(Responsible):実際に業務を「実行」する責任者

- A(Accountable):最終的な「決定」や「結果」に責任を持つ人(通常は承認者)

- C(Consulted):必要に応じて「相談」を受ける人

- I(Informed):状況を「報告」・共有される人

具体的に何をすればよいか

- 主な業務・プロセスを書き出す

- まずは、社内で頻繁に発生する業務や意思決定(例:見積もり作成・契約条件の決定・納期調整など)をリストアップします。

- 書き出す範囲は「社長だけが判断している/対応している仕事」を重点的に選ぶと効果的です。

- 担当者ごとにRACIを設定する

- たとえば「見積もり作成」なら、R: 営業担当、A: 営業マネージャー、C: 経理部長(コスト試算などで相談を受ける)、I: 社長(定期的に報告を受ける)などと明記します。

- あくまで目標は「社長が最終承認をしなくても動く体制」を作ること。必要最小限の業務にとどめ、どこに社長が入るかを厳選してください。

- 実際に運用し、問題点をフィードバック

- 運用初期は想定外の問い合わせやトラブルが発生するかもしれません。そこを組織内で「どう再設計するか?」が、RACI導入の大きな学習ポイントです。

- 「社長がA(最終承認者)」になりすぎていないか、逆に「A(責任者)が不明確な業務」はないかを定期的に見直すことで、だんだんと組織が自走できるようになります。

アプローチ②:KPI設定と報告サイクルの確立:数字で経営を「見える化」する

KPI(重要業績指標)とは

売上高、粗利率、リピート率、新規顧客数など、事業を進めるうえで特に重要となる「数字」を選び、定期的に追跡する仕組みです。

具体的に何をすればよいか

- 3~5つの指標を選び、全社員で共有

- 自社のビジネスモデルや課題を踏まえ、「これだけは絶対に押さえたい」と思う指標を3~5つほど選びます。

- 選定の基準としては、「売上」「利益」「顧客満足度」などの王道指標に加えて、社長自身が「毎週or毎月この数字だけを見れば企業の状態が分かる」と納得できるものを選ぶとよいでしょう。

- 週次・月次の報告テンプレートを作成

- エクセルやスプレッドシートなどで簡単に構わないので、「KPI名」「目標値」「実績値」「差異」「原因」「対策案」といった項目をまとめ、担当者が入力できるようにします。

- 最初から完璧を目指さず「最小限の入力負荷」で回すのがコツです。

- 定期ミーティングで数字を確認し、対策を議論する

- KPIの報告を受ける場を、毎週または隔週で設定します。社長がこの定点観測を行うことで、現場に細かく口出ししなくても会社の健康状態を把握できます。

- 目標に対して達成できている項目は「なぜうまくいっているのか?」を分析し、他の部門でも活用できないか検討します。未達成の場合は根本原因の洗い出しと対策を話し合います。

KPIについては以下の記事でも解説しています。もう少し詳しく知りたい方は、ぜひお読みください。

アプローチ③:ビジョン・ミッションを共有する:判断基準の「軸」を全員で揃える

なぜビジョン・ミッションが大事か

社長が常に現場で判断しなければならない原因の一つに「社員が会社の方向性を理解していない」という問題が挙げられます。明確なビジョン(目指す姿)やミッション(存在意義)がないと、社員は「これでいいのか?」と迷い、結局社長に判断を仰ぐループに陥ります。

具体的に何をすればよいか

- 社長自身が腹落ちする言葉でビジョン・ミッションを定義する

- きれいな言葉や難しい表現は不要です。「私たちの会社は、どんな価値を社会や顧客に提供したいのか?」を、短い文でまとめましょう。

- たとえば「◯◯という技術で地域の中小企業を支え、地方経済を活性化させる」など、具体的かつ社員がイメージしやすいものが理想的です。

- 朝礼・週次ミーティング・社内報などで繰り返し発信する

- 1度言っただけでは浸透しません。複数の場を活用して繰り返し語り続けることで、少しずつ社員の意識に染み込みます。

- 具体的な業務(例:製品開発の方針や新規クライアントへの営業トークなど)と紐づけて「この判断はビジョン・ミッションに照らすとこうなる」と説明すると、より腹落ちしやすくなります。

- “ビジョン実践”の事例を称賛し、共有する

- 社員がビジョンやミッションに沿った行動を取った場合、社内で「◯◯さんは、こういう理由でこの対応をしてくれました」と称賛・フィードバックします。

- これを繰り返すことで、「社長不在でも、自分の判断が会社の方向性と合っているか」を社員自身が判断できるようになります。

ビジョン、ミッションについては以下の記事でも解説しています。もう少し詳しく知りたい方は、ぜひお読みください。

アプローチ④:小さなトライアルから始める(部分的な業務委譲で成功体験を積む)

いきなり全てを任せるのはリスクが大きい

「失敗が増えるかもしれない」「クレームが来たらどうする?」といった不安から、権限委譲に踏み切れない経営者は多いものです。そこで、最初は“会社へのダメージが少ない領域”から部分的に任せましょう。

具体的に何をすればよいか

- 任せてもダメージが少ない業務を選ぶ

- 例として「ルーティン受発注」「簡単なクライアント問い合わせ対応」「SNS運用」など、トラブルが起きたとしても即座に軌道修正できる業務からスタートします。

- トライアル期間を設定し、KPIやチェック項目を絞る

- 2週間〜1か月程度を「お試し期間」とし、あらかじめ「どこをチェックするか?」「どんな数字や成果を集めるか?」を社長と担当者で決めておきます。

- 結果を振り返り、次のステップを検討

- トライアル後に社長と担当者が「どこがスムーズだったか」「どの時点で社長のサポートが必要だったか」を洗い出し、その知見を次の委譲フェーズに生かします。

- 小さな成功事例ができれば、社長も「任せても大丈夫だ」という自信がつき、徐々に大きな業務委譲に踏み切りやすくなります。

アプローチ⑤:経営者のマインドセット転換(作業を手放すことが新しい価値を生む)

「自分がやったほうが早い」は長期的成長の機会損失

短期的には、社長が現場で動いたほうが早いかもしれません。しかし、その分だけ「本来、社長が注力すべき戦略策定や新規事業への投資、人材育成」が後回しになります。これこそが長期的な成長機会を削る大きなリスクなのです。

具体的に何をすればよいか

- 週に1日でも「現場の作業を一切しない日」を作る

- はじめはハードルが高く感じるかもしれませんが、意識的に1日だけ“現場ゼロ”の日を作り、その日は経営計画の見直しや新規取引先とのリレーション構築に充てるなど、未来志向の仕事に時間を使ってみましょう。

- この日常の中に「戦略に集中する日」を組み込むだけで、頭の中が劇的にクリアになります。

- 権限委譲・KPI・ビジョン共有を組み合わせて「仕組み」を回す

- 小さな成功体験を分析し、「自分が作業しないメリット」を再認識

- 例えば、社長が作業を手放した日に社員が新しいアイデアを試し、売上アップやクレーム減少といった好結果に繋がったケースを振り返ってみます。

- 「自分がやらなくても大丈夫」「むしろ組織に任せるほうが会社全体の成長スピードが早い」といった事例を積み重ねることで、意識が自然に“職人”から“指揮者”へ移行していきます。

組織変革を加速させる追加ヒント

組織文化の再構築

「上からの指示待ち」文化が根強い場合は、まず管理職やリーダー層を巻き込み、自ら考え動く風土づくりを進めましょう。トップダウンでの権限移譲だけではなく、「考える組織」 に変革することが重要です。

学習機会の整備

社員の判断力を底上げするためには、研修や勉強会、情報共有会など、継続的に知識とスキルを学べる場を提供することが効果的。学習習慣が根づけば、権限委譲後の質が高まり、組織内のパフォーマンスも向上します。

優先順位をつけて一歩ずつ

一度にすべてを変えるのは難しいので、最も深刻な問題から順番に着手することがカギです。以下のように段階的に実行し、成功体験を積み上げましょう。

例) 1.KPIの設定 → 2. RACIモデルの導入 → 3. ビジョン・ミッションの全社浸透

外部リソースの活用

経営者仲間や専門家、商工会・金融機関などとの連携も有効な手段です。外部の客観的な視点を取り入れることで、自社に足りない仕組みや伸びしろを発見しやすくなります。

Q&A

Q1:社員に任せたら失敗が増えませんか?

A:失敗をゼロにすることは不可能ですが、RACIとKPIを併用すれば早期発見が可能です。失敗は社員が実践から学ぶ機会でもあります。小さな失敗で済むうちに組織の実行力が鍛えられ、長期的に判断力を底上げできるはずです。

Q2:KPIをどう決めればいいかわかりません。

A:まず自社のビジネスモデルと強みに立ち返りましょう。たとえばBtoB製造業であれば「受注件数」「既存顧客リピート率」「粗利率」などが代表的です。サービス業なら「顧客満足度」や「1顧客当たり単価」が有効でしょう。

Q3:ビジョン・ミッションを定着させる具体策は?

A:朝礼や週次ミーティングなど、社内コミュニケーションのあらゆる場面で繰り返し訴求します。ビジョン・ミッションに沿った行動を取った社員を表彰したり、具体的事例を共有したりすることで、組織全体に浸透していきます。

Q4:社長自身の「職人気質」が抜けず、頭では理解していても行動に移せません。

A:すべてを一気に変えようとせず、小さな権限委譲を試しながらKPIで進捗を確認してください。実際に「何もしなくても問題が起こらない」「経営的にメリットがある」経験を積むほど、自然とマインドセットが切り替わります。

Q5:現場に立たなくなったことで社員に不満を持たれないか心配です。

A:「より会社を成長させるために、社長は全体視点が必要だ」と明確に伝えましょう。社長の役割が上流工程に集中すれば、現場の方針は明快になり、社員も働きやすくなるメリットがあります。

Q6:特定の社員だけが成長して、他の社員が取り残されるのでは?

A:RACIで責任・権限を適切に振り分ければ、複数のメンバーが主体的に動く状況を作れます。定期的に成功事例や失敗事例を共有し、チーム学習を促進することで、組織全体が底上げされる仕組みが可能です。

まとめ

現場の泥臭い業務に没頭し、疲弊しながら経営を続けている中小企業の経営者は少なくありません。しかし、「社長が現場を回さないと会社が成り立たない」状態から一歩抜け出すだけで、得られるメリットは計り知れないのです。

- 職人から指揮者へ

社長は「手を動かす人」ではなく、「組織を動かす人」へと役割を再定義する。 - 権限委譲と組織設計

RACIモデルやKPI管理を駆使し、社員が自主的に動ける組織体制を整える。 - ビジョン・ミッションの共有

企業としての存在意義と目指す方向を明確にし、判断の軸を全員で共有する。 - 小さな成功体験の積み上げ

部分的な委譲から始め、成功事例を拡大することで、社長自身の意識も自然に変わる。 - 学習と外部連携の活用

組織内で学べる環境を整え、必要に応じて外部の専門家やリソースを取り入れて変革を加速する。

こうしたプロセスを一歩ずつ進めることで、社長がいなくても会社が回り続ける「強い組織」を築けるのです。それは、経営者として本来取り組むべき戦略的課題(新規事業開発や長期的投資、人材育成)に注力できるだけでなく、あなた自身の人生にも余裕と充実感をもたらします。今こそ、「職人」から「指揮者」へと踏み出すときです。本記事で紹介したフレームワークや考え方が、あなたの会社を新たなステージへ導く手がかりになれば幸いです。今日から一つずつ、できるところから実行に移してみてください。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)

音声で聞く”唐澤智哉の「明日が変わる経営ラジオ」~社長が動く瞬間~”も随時更新中!!